Особенности самооценки у добровольных реабилитантов, зависимых от употребления психоактивных веществ

Автор: Гарбер Анна Николаевна, Баранская Людмила Тимофеевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Психологическая реабилитация лиц, зависимых от психоактивных веществ (ПАВ) и от наркотических веществ, в частности, неразрывно связана с исследованием проблемы самооценки не только как составляющей самосознания личности, но и как одного из ведущих факторов лечебно-реабилитационного процесса, а также как «мишени» психотерапевтических и психолого-коррекционных мероприятий. Описываемое исследование имело целью выявление особенностей самооценки, уровня притязаний и особенностей осознания болезни у наркозависимых пациентов. При этом контрольной группой выступили лица, не употребляющие наркотические ПАВ. Представлены результаты исследования самооценки и связанных с ней клинико-психологически значимых характеристик у 159 обследованных двух экспериментальных и одной контрольной (здоровые испытуемые) групп. Результаты исследования позволяют предполагать, что низкая самооценка пациентов с клинически выраженными факторами риска и проявлениями зависимости от ПАВ является, с одной стороны, предиктором формирования более выраженной зависимости, но, с другой - экспериментальной мишенью психокоррекционной и психотерапевтической работы.

Самооценка, низкая самооценка, реабилитанты, зависимые от пав, ценностные установки, уровень притязаний

Короткий адрес: https://sciup.org/147233031

IDR: 147233031 | УДК: 159.97 | DOI: 10.14529/psy180211

Текст краткого сообщения Особенности самооценки у добровольных реабилитантов, зависимых от употребления психоактивных веществ

В современных теоретических и эмпирических исследованиях отечественных и зарубежных авторов отмечается интерес к проблеме самооценки, обусловленный, прежде всего, попытками определения направлений и содержания психологической реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ, ПАВ (Асмолов, 2007; Бороздина, 2011; Бернс, 1986; Галкина, 2016; Леонтьев, 2003; Соколова, 2015; Cash, 2011; Crocker, 2003; Mruk, 2008 и др.)

В клинической психологии считается достаточно распространенным и не вызывающим возражения мнение Е.Т. Соколовой о том, что самосознание является установочным образованием, представленным тремя компонентами: когнитивным, аффективным и поведенческим. При этом все эти три компонента имеют относительно независимую, самостоятельную логику развития в процессе становления самооценки, обнаруживая вместе с тем взаимосвязь в своем реальном функционировании (Соколова, 1989).

В соответствии с такими представлениями, самосознание прежде всего включает образ Я (собственно когнитивную составляющую) и самооценку (когнитивно-рефлексивную и, преимущественно, аффективную составляющую).

Самооценка как психологический феномен является итогом развития сферы самосознания, формирования эмоциональноценностного отношения к себе и к миру и представляет собой совокупность представлений человека о собственной значимости и ценности. Самооценка как важное психологическое образование влияет на формирование такого феномена, как самоуважение и определяет наличие позитивного отношения к себе, своему Я.

Низкая самооценка свидетельствует об отсутствии интереса к собственной личности, о неудовлетворенности собой, о негативном самовосприятии, о неуверенности в действиях и поступках, о неспособности преодолевать трудности и т. п. Вышеизложенное, безуслов- но, отражается на психическом функционировании и деятельности человека в целом.

Описанные выше представления и их дальнейшее развитие, в том числе в ряде теоретических и прикладных исследований, позволяют определить ряд факторов, влияющих на формирование низкой самооценки в процессе развития личности:

-

– физическое и/или сексуальное насилие, пережитое в сенситивные периоды становления личности (в основном в дошкольном детстве или подростковом периоде, а также в период становления отношений в микро- и макросоциуме);

-

– формирование родителями и другими взрослыми у ребенка чувства малоценности или несоответствия декларируемым родительским стандартам;

-

– чрезмерная критика родителями не-одобряемого ими поведения и образа жизни детей и подростков в целом, негативная обратная связь;

-

– ощущение собственной физической непривлекательности и несоответствие физического облика стандартам микро- и макросоциума, транслируемого через массмедиа эталонам и образам;

-

– отсутствие опыта значимого взаимодействия и обретения навыка реализации социальных ролей в период подросткового возраста (12–18 лет).

В период активного включения в социальную жизнь такие подростки и молодые люди сталкиваются с рядом проблем, кажущимися им неразрешимыми в связи с их неспособностью брать на себя ответственность в ситуациях неопределенности и непредсказуемости. Низкая самооценка в сочетании с чрезмерной зависимостью от мнения окружающих способствует формированию ригидного и консервативного стиля мышления, согласно которому мир предстает черно-белым, другие люди воспринимаются враждебными и неискренними, любые собственные достижения оцениваются ими как преимущественно неудовлетворительные. В трудных жизненных ситуациях лица с низкой самооценкой склонны, как правило, под влиянием значимых других к употреблению алкоголя или иных ПАВ. Именно употребление/прием ПАВ в таких случаях позволяет повысить уверенность таких людей в себе и, как следствие, привести самооценку к более-менее удовлетворяющему самого человека уровню.

Вышеизложенное определило цель представляемого в настоящей публикации исследования – выявление особенностей самооценки, уровня притязаний и осознания болезни у наркозависимых пациентов в сравнении с контрольной группой лиц, не склонных к употреблению ПАВ.

Материалы и методы

Всего в исследовании приняли участие 159 человек. Основную группу составили 106 человек (в том числе 24 женщины и 82 мужчины) в возрасте от 16 до 45 лет (средний возраст 31 ± 8,5 лет) с установленным диагнозом «Синдром зависимости» (код F1х.2 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра, МКБ-10). Все пациенты на момент исследования добровольно проходили курс реабилитации в условиях круглосуточного стационара Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная наркологическая больница» (ГАУЗ СО «ОНБ»). Эта группа численностью 106 пациентов была разбита на две равные по составу подгруппы (в дальнейшем – группа № 1 и группа № 2). Критерием включения в ту или иную группу являлась продолжительность пребывания на реабилитационном этапе пребывания в стационаре: 1–3 месяца (для группы № 1) или 4–6 месяцев (для группы № 2).

Контрольную группу составили 53 человека (в том числе 41 мужчина и 12 женщин, в возрасте в среднем 27 лет), которые никогда ранее не наблюдались у врача-нарколога и не имели донозологических проявлений зависимости от алкоголя или ПАВ на момент проведения исследования.

Все три группы были уравнены по основным социально-демографическим характеристикам (по полу, возрасту и образованию).

С целью выявления особенностей самооценки, уровня притязаний и сознания болезни у наркозависимых пациентов была выбрана методика Дембо– Рубинштейн (в модификации Е.Т. Соколовой). Эта методика предполагает свободное общение экспериментатора с обследуемым, в ходе которого экспериментатор предлагает испытуемому определить себя по нескольким заданным параметрам («здоровье», «ум», «характер», «счастье») и дополнительному параметру, выбираемому самим обследуемым (Рубинштейн, 1999).

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке. Нормальное распределение по критерию W-Шапиро – Уилка показало, что показатели большинства шкал не соответствуют нормальному распределению, поскольку имеют значение ниже, чем предусмотренное критическое значение на уровне p = 0,05 (табл. 1).

На основании оценки характера распределения результатов исследования был сделан выбор в пользу непараметрических методов статистической обработки и межгруппового сравнения данных. Наиболее значимые различия на статистически достоверном уровне в экспериментальных группах по сравнению с результатами испытуемых контрольной группы представлены в табл. 2.

Представленные в табл. 2 данные свидетельствуют, что достоверно различающиеся результаты по шкале «счастье» отражают наличие позитивного восприятия мира и окружающих людей, ощущения собственной зна- чимости, которые, в свою очередь, позволяют обследуемым из контрольной группы воспринимать мир в его многоцветии и многообразии, независимо от временных трудностей и противоречий. В то же время у испытуемых второй экспериментальной группы, прошедших мотивационный тренинг в течение периода длительной реабилитации, значения показателя «счастье» приближаются к уровню значений его в контрольной группе, но статистически значимых различий между группами по данному критерию нет.

Анализ параметров пятой (дополнительной) шкалы проводился нами с опорой на концепцию ценностей М. Рокича, согласно которой человек соотносит свою деятельность с иерархией существующих терминальных (ценности-цели) и инструментальных (ценности-средства) целей. Терминальные ценности являются важными для человека и представляют собой основные жизненные цели, которые имеют большое значение в формировании долговременной жизненной перспективы. Именно терминальные ценности можно со-

Таблица 1

Проверка данных исследования на нормальность распределения

|

Оценочные шкалы |

Кол-во человек |

Группа 1 |

Группа 2 |

Контрольная группа |

|||

|

W |

P |

W |

P |

W |

p |

||

|

Самооценка: |

|||||||

|

здоровье |

53 |

0,958 |

0,061 |

0,941 |

0,012 |

0,948 |

0,024 |

|

ум |

53 |

0,971 |

0,226 |

0,983 |

0,654 |

0,980 |

0,522 |

|

характер |

53 |

0,937 |

0,008 |

0,980 |

0,514 |

0,927 |

0,003 |

|

счастье |

53 |

0,950 |

0,028 |

0,958 |

0,064 |

0,936 |

0,007 |

|

дополнительная шкала |

53 |

0,957 |

0,057 |

0,953 |

0,039 |

0,933 |

0,005 |

|

Притязания: |

|||||||

|

здоровье |

53 |

0,514 |

0,000 |

0,481 |

0,000 |

0,709 |

0,000 |

|

ум |

53 |

0,845 |

0,000 |

0,746 |

0,000 |

0,789 |

0,000 |

|

характер |

53 |

0,733 |

0,000 |

0,653 |

0,000 |

0,853 |

0,000 |

|

счастье |

53 |

0,745 |

0,000 |

0,636 |

0,000 |

0,782 |

0,000 |

|

дополнительная шкала |

53 |

0,500 |

0,000 |

0,489 |

0,000 |

0,787 |

0,000 |

Таблица 2

Сравнение результатов обследования испытуемых двух экспериментальных групп и контрольной группы (с расчетом U-критерия Манна – Уитни)

Для испытуемых контрольной группы важными оказались ценности, характеризующие их как активных деятельных людей, имеющих конкретную, основанную на реальности программу достижения жизненного успеха. Об этом свидетельствует упоминание в этом качестве ценности профессиональной самореализации, интеллектуальные и индивидуалистические ценности, что обобщенно позволило определить их как «ценности самоутверждения». Кроме того, испытуемые этой группы называли достаточно богатый перечень ценностей-средств, отвечающий многообразию вариантов взаимодействия с социальной средой, наличию зрелых взаимоотношений с окружающими и эффективных стратегий защиты собственного Я.

В то же время у пациентов второй экспериментальной группы среди терминальных ценностей выявлена приоритетная значимость ценности здоровья при преимущественно пассивном отношении к нему; стремление к ма- териально благополучной жизни, обеспечиваемое семейными и интимно-личностными отношениями, но без личного вклада и даже участия; предпочтение уверенности в себе при отрицании свободы и самостоятельности. Среди инструментальных ценностей у представителей этой группы отмечаются приоритетная значимость конформизма и ценностей непосредственно эмоционального мироощущения по сравнению с ценностям самоутверждения.

Все вышеизложенное дополнительно обосновывает справедливость выдвинутых ранее положений о низкой самооценке как базовой характеристике личности пациента, зависимого от психоактивных веществ.

Следует также отметить, что у испытуемых обеих экспериментальных групп перечень выдвигаемых в качестве параметров дополнительной шкалы ценностей-целей и ценностей-средств оказался примерно одинаковым по составу.

Представляет интерес также анализ графического представления результатов сравнения межгрупповых данных

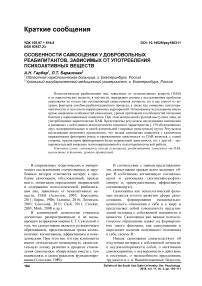

На диаграмме межквартильного размаха наглядно показано, что значения шкалы «счастье» у испытуемых контрольной группы в целом выше, чем у испытуемых первой экспериментальной группы (рис. 1).

Можно предположить, что обследуемые контрольной группы в большей степени удовлетворены своей жизнью, у них превалирует положительный эмоциональный фон, мотивы

Рис. 1. Диаграмма значений межквартильного размаха по самооценочному параметру «счастье» у испытуемых первой экспериментальной и контрольной групп

их деятельности являются более осмысленными, цели структурированными, что влияет на жизнестойкость, положительное отношение к миру, к окружающим и к себе. В то же время лица первой экспериментальной группы имеют в этом отношении больше сложностей.

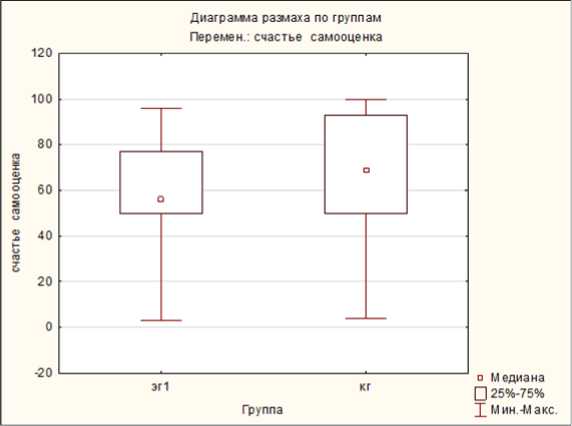

Анализ графика статистических различий межгрупповых данных по дополнительной самооценочной шкале свидетельствует, что у представителей контрольной группы эти показатели выражены меньше, чем у обследованных второй экспериментальной группы (рис. 2).

Возможно, такого рода данные обусловлены самостоятельностью выбора испытуемыми того или иного параметра в качестве дополнительной шкалы, аргументированной субъективной его значимостью и ценностью для испытуемого.

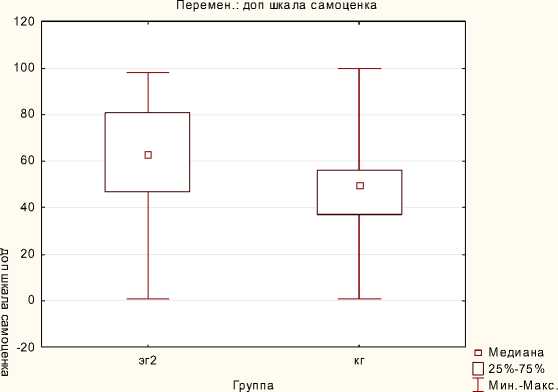

Аналогичного рода данные получены и для статистических показателей по параметру «характер»: более высокие значения у лиц второй экспериментальной группы, чем в контрольной группе (рис. 3).

По-видимому, такого рода результаты объясняются недостаточной критичностью

Диаграмма размаха по группам

Рис. 2. Диаграмма значений межквартильного размаха по дополнительному самооценочному параметру у испытуемых второй экспериментальной и контрольной групп

Диаграмма размаха по группам

Рис. 3. Диаграмма значений межквартильного размаха по самооценочному параметру «характер» (притязания) у испытуемых второй экспериментальной и контрольной групп

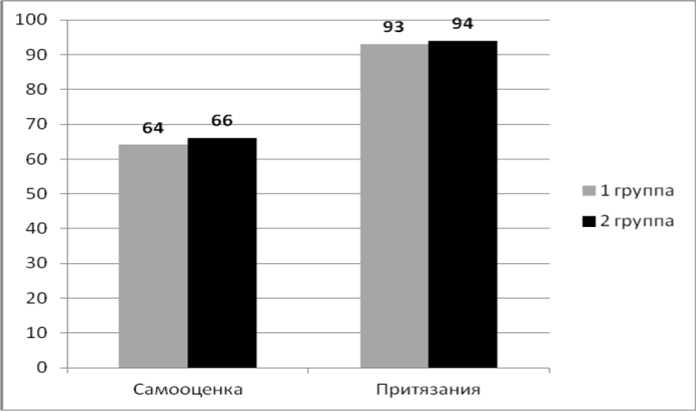

Рис. 4. Средние показатели самооценки и уровня притязаний по шкале «здоровье» в группах пациентов с зависимостью от ПАВ

зависимых от ПАВ пациентов к оценке своих возможностей, проявляющейся, в том числе, завышенным и нереалистичным уровнем притязаний и, как следствие, проявлением этих особенностей в непосредственном поведении. Пациенты неспособны правильно оценить результаты работы над собой в условиях реабилитации, что проявляется обилием ситуативно обусловленных суждений, не учитывающих временную перспективу. Так, восприятие времени и себя лично в проекции вектора времени является нарушенным и, в некоторой степени, взаимовлияющим на содержание самосознания, определяя ценностную, мотивационную и волевую сферы.

Заключение

Таким образом, низкая самооценка у пациентов с клинически выраженной зависимостью от ПАВ является одной из основных характеристик личности, имплицированной в их сознание и самосознание. Пациенты, находящиеся на этапе медицинской реабилитации, испытывают ощущение нестабильности в жизни и, как следствие, собственную нестабильность, что отражается на уровне самооценочной характеристики «счастье». Отмечается отсутствие контроля над собственной жизнью, выбор конформизма как основного средства в решении жизненных проблем и коллизий. Наряду с этим пациенты неадекватно оценивают свои возможности в организации нового образа жизни после окончания срока реабилитации. С практической точки зрения полученные результаты свидетельствуют о важности включения в программы реабилитации мотивационных тренингов, существенно влияющих на самооценку как один из психологических факторов лечебно-диагностического и реабилитационного процесса.

Список литературы Особенности самооценки у добровольных реабилитантов, зависимых от употребления психоактивных веществ

- Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / А.Г. Асмолов. - М.: Смысл, 2007.

- Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание: пер. с англ. / Р. Бернс. - М.: Прогресс, 1986.

- Бороздина, Л.В. Сущность самооценки и ее связь с Я-концепцией / Л.В. Бороздина // Вестник МГУ, серия 14 «Психология». - 2011. - № 1.

- Галкина, Т.В. Самооценка как процесс решения задач: системный подход / Т.В. Галкина. - М.: Институт психологии РАН, 2016.

- Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 2003.

- Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии / С.Я. Рубинштейн. - М.: Эксмо-Пресс, 1999.

- Соколова, Е.Т. Клиническая психология утраты Я / Е.Т. Соколова. - М.: Смысл, 2015.

- Соколова, Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е.Т. Соколова. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1989.

- Body Image. A Handbook of Science, Practice, and Prevention / Ed. by Thomas F. Cash, Linda Smolak. - NY - London: Gilford Press, 2011.

- Crocker, J. Contingencies of self-worth: Implications for self-regulation and psychological vulnerability / J. Crocker // Self and Identity. - 2003. - № 1. - P. 143-149.

- Mruk, C. The Psychology of Self-Esteem: A Potential Common Ground for Humanistic Positive Psychology and Positivistic Positive Psychology / C. Mruk // The Humanistic Psychologist. - 2008. - 36(2). - P. 143-158.