Особенности самоорганизации деятельности сотрудников МВД с разным уровнем толерантности к неопределенности

Автор: Щекина С.О., Филатова Е.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1 (17), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования особенностей самоорганизации деятельности сотрудников МВД с разным уровнем толерантности к неопределенности. В ходе работы был выявлен высокий уровень развития навыков самоорганизации трудовой деятельности. Установлено наличие различий по таким показателям самоорганизации деятельности как «Планомерность», «Целеустремленность», «Внешняя самоорганизация» и «Настойчивость» между группой сотрудников ВМД с высоким уровнем толерантности к неопределенности и группой лиц интолерантных к ситуации неопределенности.

Самоорганизация деятельности, планирование, целеполагание, толерантность к неопределенности, интолерантность к неопределенности

Короткий адрес: https://sciup.org/140279746

IDR: 140279746

Текст научной статьи Особенности самоорганизации деятельности сотрудников МВД с разным уровнем толерантности к неопределенности

ОСОБЕННОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Самоорганизация деятельности на сегодняшний день рассматривается как деятельность и в то же время способность личности (связанная с умением организовать себя), которая проявляется в целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга. Идеи определения понятия «Самоорганизация» восходят к трудам Гегеля, Ч. Дарвина, Е.П. Ильина, В.Н. Мясищева, Э. Шредингера и др, которые пришли к выводу, что в каждом человеке, работнике, члене трудового коллектива заложены огромные творческие возможности не только исполнения трудовых заданий, но и выстраивания самого процесса организации своей работы, способность управления своим потенциалом не только исходя из роли исполнителя, но и из собственных целей, а также в ситуации неопределенности, которая требует от человека большей самостоятельности и ответственности в условиях принятия решений, т.е. высокого уровня толерантности к неопределенности.

На одном полюсе понятия «Толерантность к неопределенности» находится стремление к условиям неопределенности и готовность продуктивно трудиться в них. На другом – избегание условий неопределенности, сопровождающееся чувством страха перед ними и в новых, непривычных ситуациях. Свою работу развитию этой темы посвятил Д.А. Леонтьев и многие другие ученые в области психологии, доказав, что без формирования стереотипов толерантного поведения, люди могут вступать в конфликтные взаимоотношения, что чревато негативными последствиями для их профессиональной деятельности и не только. По мнению Д. А. Леонтьева, толерантность является формой отношения личности к иному, разнообразному и отличающемуся, к тому, что не совпадает как с индивидуальными особенностями личности, так и с привычными для нее формами развития ситуаций, что возникают и имеют свойство скоротечно меняться, создавая неопределенность в ситуации.

В современном обществе социальные отношения между людьми регулируются не только нормами права, но и сотрудниками МВД – «стражами законов», чья профессиональная деятельность заключается, если говорить обобщенно, в обеспечении безопасности личности, общества и государства, а также в реализации их законных интересов. Организация трудовой деятельности каждого сотрудника в МВД сопровождается множеством нравственных проблем, которые являются следствием содержания, форм, методов и средств их решения. Ежедневное, «бесконечное» принятие решений, особенность самоорганизации своей деятельности в условиях неопределенности для кого-то является возможностью проявить свою творческую натуру, преодолеть ограничения и открыться чему-то новому, но для сотрудников полиции - это дополнительный вызов, усложняющий процесс принятия решений. Следует отметить одну особенность деятельности сотрудника органов внутренних дел. Имеется в виду постоянная необходимость заниматься «усмотрением». Этот термин входит во многие нормативные акты (должностные инструкции, законы и т.п.). Он означает, что субъект обязан во многих конкретных и часто уникальных ситуациях, в условиях неопределенности действовать по собственному усмотрению исходя из специфики ситуации, то есть субъект подобной деятельности должен не только хорошо знать, понимать и принимать те нормы деятельности, которые ему задает вышестоящий управленец - цели, планы, принципы, технологии, программы деятельности, - но и самостоятельно доопределять их, исходя из специфики ситуации, т.к. находясь в ситуации неопределенности важно быстро принять верное решение. Нужно не только действовать как исполнитель законов и подзаконных актов, но и зачастую выходить из-под управленческой позиции и самостоятельно принимать решения о своих последующих действиях.

Цель настоящей работы теоретически обосновать и статистически подтвердить на основании данных эмпирического исследования прямую положительную связь между навыками тактического планирования и стратегического целеполагания - особенностью структурирования самоорганизации деятельности сотрудников МВД с разным уровнем толерантности к неопределенности.

В исследовании принимали участие сотрудники одного из подразделений МВД РФ по Белгородской области в количестве 60 человек.

Изучение самоорганизации деятельности сотрудников МВД показало, что у большинства респондентов (у 44-х человек) высокий уровень навыков тактического планирования и стратегического целеполагания, структурирования самоорганизации деятельности, что и охарактеризовало общий уровень развития самоорганизации деятельности сотрудников МВД данной выборки как высокий . Для данных сотрудников полиции характерно четкое видение и постановка целей, конкретное планирование своей деятельности, в том числе и с помощью внешних средств ее фиксации в виде планов, прописывания задач и т.п. Их отличает высоко развитые волевые качества, что позволяет им настойчиво продвигаться к достижению цели. Не исключено, что в отдельных, специфических видах трудовой деятельности некоторые из данных респондентов могут быть чрезмерно организованны и недостаточно гибки, однако, они достаточно быстро способны эффективно переструктурировать свою деятельность за счет упорядочивания своей активности.

По результатам анализа отдельных компонентов в структуре понятия «Самоорганизация деятельности» были получены следующие данные. Высокий балл по показателю «Целеустремленность», свидетельствует о высоком уровне целеустремленности и целенаправленности большинства из членов выборки 51-го человека (85% от числа всей выборки) при самоорганизации деятельности. Они отличаются четким осознанием результатов своих стремлений и высоким уровнем сконцентрированности на пути к достижению своих целей.

Выявленный у 42-х респондентов (70% от числа всей выборки) высокий балл по шкале «Настойчивость», характеризует испытуемых как высокоорганизованных личностей, склонных к волевому поведению, т.е. склонных усилием воли структурировать свою поведенческую активность и в большинстве случаев не бросать начатые дела, а доводить их до конца.

А средние баллы, полученные по таким шкалам как: «Планомерность», «Фиксация» (фиксация на структурировании деятельности), «Самоорганизация» (по средствам внешних средств), «Ориентация на настоящее» свидетельствуют о склонности респондентов вести разработку четких планов и последовательности в достижении (опираясь да данный план) поставленных целей. Данные сотрудники отличаются гибкостью в планировании своей деятельности и построении отношений с коллегами, им характерен высокий уровень в стремлении выполнения возложенных на нах обязательств. Особенностью этих работников полиции является использование вспомогательных средств, таких как ежедневник, записная книжка или планинг, при планировании своего рабочего времени.

Низкий уровень самоорганизации деятельности был выявлен лишь у 2х респондентов из 60 человек. Что причисляет их к числу тех людей, что предпочитают жить спонтанно, не привязывая свою деятельность к жесткой структуре и конкретным целям. Им не свойственно четкое планирование своей повседневной активности. Они не прилагают особых волевых усилий для завершения начатых дел, т.к. будущее для них видится достаточно туманным.

У 14 сотрудников МВД из числа всей выборки выявлен средний уровень самоорганизации деятельности, что позволяет им сочетать структурированный подход к организации своей трудовой деятельности со спонтанностью и гибкостью и умением ценить все составляющие обязанности своей профессиональной деятельности, извлекая при этом ценный опыт из многоплановости своего труда.

Изучение особенностей уровня толерантности к неопределенности данной выборки дало возможность охарактеризовать общий уровень толерантности к неопределенности (ТН) как высокий, так как баллы большинства сотрудников, 28 человек (47% от общего количества выборки), находятся в интервале высоких значений от 61 до 84 баллов.

Таким образом, особенностью данных сотрудников МВД является совокупность ярко выраженных личностных свойств таких как: стремление к изменениям, новизне и оригинальности осуществляемых действий, и решении задач. У них наблюдается высокая степень готовности идти непроторенными путями и стремление брать на себя решение более сложных задач при условии иметь возможность самостоятельного поиска выхода за рамки принятых ограничений, не нарушая при этом профессиональных норм выполнения служебной деятельности.

Высокий уровень интолерантности к неопределенности (ИТН), 69,38 баллов, выявлен у 24-х человек из 60-ти (40% от общего количества выборки), чьи баллы находятся в интервале от 66 до 91 балла. Это характеризует их как личностей, которые фокусируют стремление к ясности и в большинстве случаев стремятся к упорядоченности во всех делах. Принимать скорые и в то же время обдуманные решения в ситуации неопределенности для них достаточно сложно, т.к. они придерживаются дихотомического разделения способов осуществления своей профессиональной деятельности на правильные и неправильные с точки зрения их ценностных ориентаций и мнений.

Таким образом, мы можем разделить респондентов на две подгруппы: 1-я – с высоким уровнем ТН и 2-я – с низким уровнем (ИТН).

Из оценки различий между двумя выборками: группой с высокими показателями ТН и группой – с низкими показателями (ИТН), с помощью критерия различий (U-критерий Манна-Уитни) можно, сделать вывод о наличии различий у групп по уровню самоорганизации деятельности, т.к. P≤0,5; r =0,004.

Респондентов, чьи показатели имеют среднее значение ТН мы не учитываем, так как данная группа имеет статистически значимые различия (P≤0,5; r 1,2 =0,000) с 1-й подгруппой и 2-й подгруппой в значениях ТН.

Также, с помощью данного критерия мы выявили различия между двумя группами с высоким уровнем ТН и высоким уровнем ИТН и такими компонентами самоорганизации деятельности как «Планомерность» (r = 0,003), «Целеустремленность» (r=0,001), «Настойчивость» (r=0,008) и «Самоорганизация посредством внешних средств» (r= 0,003), т.к. P≤0,5.

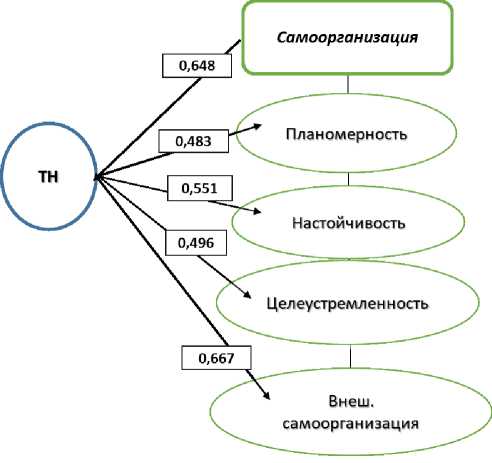

Для определения характера связи между ТН и самоорганизацией и ее компонентами, мы использовали метод ранговой корреляции rs Спирмена. Также, в ходе корреляционного анализа были определены факторные параметры (совместнообразующие особенности самоорганизации деятельности и общий уровень самоорганизации деятельности сотрудников МВД), обуславливающие изменение признаков результативных (показатели уровня ТН и ИТН), и установили тесноту связи между ними (результаты корреляционного анализа представлены на рисунке 1) .

-

1. Самоорганизация деятельности сильную положительный тип

-

2. Средне-сильная положительная связь наблюдается между

связи с показателем ТН (Р эм. ≤0,01; r = 0,648).

показателем ТН и такими компонентами как:

-

• «Целеустремленность» (Р эм. ≤0,01; r = 0,496);

-

• «Планомерность» (Р эм. ≤0,01; r = 0,483);

-

• «Настойчивость» (Р эм. ≤0,01; r = 0,551);

-

• «Самоорганизация за счет внешних средств» (Р эм. ≤0,01; r =

0,667).

Рис. 1. Корреляционная плеяда, отражающая характер связи между показателями самоорганизации деятельности сотрудников МВД, общим уровнем самоорганизации и уровнем ТН (Р эм. ≤0,01)

Таким образом, при положительной корреляционной связи – высоким показателям одного параметра (факторного), будут соответствовать высокие показатели результативного параметра, и наоборот. Исходя из полученных результатов, мы можем смело сделать вывод о том, что по выше указанным показателям, что входят в общий уровень самоорганизации деятельности, у сотрудников МВД показатели выше при высоких значениях уровня ТН. Это может быть связано с тем, что для сотрудников МВД «Планомерность», в первую очередь, определяется степенью вовлеченности личности в ежедневное планирование и, в ситуации неопределенности, наличие уже имеющегося четкого плана позволит скорее внести изменения в него и «увидеть» способ решения возникших ситуаций, т.к. можно еще раз отсортировать необходимое от просто запланированного. Что касается «Целеустремленности», то попав в ситуацию неопределенности, сотруднику легче сориентироваться в своих действиях, когда он сконцентрирован на цели. «Настойчивость» же, позволит личности полицейского за счет проявления волевых усилий и способности к упорядочению своей активности завершить начатое дело при нестандартном развитии ситуации в условиях неопределенности. А склонность сотрудников к использованию внешних средств организации своей профессиональной деятельности (показатели «Внеш. самоорганизация») упростит достижение необходимого результата незапланированной деятельности (например, спросить совета у другого, использовать уже накопленный «бумажный» материал, немного отредактировав его согласны требованиям ситуации). Также, выявленную прямую положительную связь самоорганизации деятельности с ТН можно обосновать тем, что у сотрудников толерантных к неопределенности и интолерантных к ней, не было выявлено значимых различий по таким факторам самоорганизации деятельности как «Фиксация» (средние баллы) и «Ориентация на настоящее» (средние баллы). Что свидетельствует о достаточной гибкости сотрудников в планировании и корректировании своей деятельности, поступков и действий под события в ситуации как не выходящей за рамки привычности, так и в ситуации неопределенности. А также, они не зацикливаются на проблемах, что возникают, а пытаются различными способами устранить их как можно скорее, т.к. способны видеть и ценить результаты исходов их профессионально-деятельностных поступков, что были совершены в прошлом, и к чему приведут в будущем.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: изучение самоорганизации деятельности у сотрудников МВД показало, что у респондентов выявлен высокий уровень самоорганизации деятельности, что свидетельствует о предпочтении большинством сотрудников тактического планирования, включающего реализацию таких действий как уточнение фактов, корректирование поведения, конкретизация планов и намерений при разработке стратегии деятельности. У нах развит навык стратегического целеполагания, как начальная стадия управления, предусматривающая постановку основной цели или комплекса целей, соответствующих исходному назначению - изначальным и основным стратегическим инструкциям, и характеру задач, которые необходимо решить в первую очередь.

Список литературы Особенности самоорганизации деятельности сотрудников МВД с разным уровнем толерантности к неопределенности

- Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию. М.: Смысл, 2000. 255 с.;

- Афанасьева Н.А. Самоорганизация - фактор успешности профессиональной деятельности. СПб.: Питер, 2017. С. 60-88

- Зотова Е.Ю. Современные исследования толерантности к неопределенности в зарубежной психологии. М.: Академия, 2009. С.47-56;

- Леонтьев Д.А. К операционализации понятия «толерантность». М.: Вопросы психологии № 5. 2009. С. 3-16;

- Нос Е.Ю. Способность к самоорганизации деятельности как критерий личностного потенциала и условие достижения психологического благополучия. Ростов н/Д.: 2013. № 34. С. 106-108;

- Ульянина С.О. Образование сотрудников ОВД. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы // Обзор материалов международной конференции, посвященной 15-летию образования Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя. М.: Науч. МВД, 2017. 60 с.