Особенности самопрезентации и ценностных ориентаций представителей различных поколений

Автор: Гвоздкова Р.И., Чикер В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Психология личности

Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. В статье рассматриваются особенности самопрезентации и ценностных ориентаций представителей различных поколений. Феномен самопрезентации анализируется как один из ключевых аспектов социально-психологического взаимодействия. Исследование направлено на выявление системообразующих ценностей, тактик самопрезентации и их взаимосвязи в разных поколенческих группах, которые, согласно нашей гипотезе, различаются. Цель статьи - изучить особенности самопрезентации представителей поколений бэби-бумеров, X, Y и Z; определить доминирующие ценности и тактики самопрезентации, а также выявить их взаимосвязь. Методология и методы исследования. Методологической основой исследования является теория поколений В. Штрауса и Н. Хоува, а также концепция ценностей Ш. Шварца. В качестве методов использовались шкала самопрезентации С. Ли и Б. Куигли, шкала самомониторинга Снайдера и методика ценностных ориентаций Ш. Шварца. Выборка составила 153 респондента из четырех поколенческих групп. Данные анализировались с использованием методов математической статистики: ANOVA, корреляционный анализ. Результаты исследования. Выявлены различия в тактиках самопрезентации и доминирующих ценностях среди поколений. Поколение бэби-бумеров характеризуется защитными тактиками и ценностью безопасности, поколение X - аттрактивными тактиками и стремлением к самостоятельности, поколение Y - тактикой извинения и конформностью, поколение Z - ассертивными стратегиями и ценностью власти. Общей характеристикой для всех поколений является стремление к созданию благоприятного впечатления, обусловленное преемственностью поколенческих ценностей.

Поколение, теория поколений, ценности, самомониторинг, тактики самопрезентации

Короткий адрес: https://sciup.org/144163471

IDR: 144163471 | УДК: 378

Текст научной статьи Особенности самопрезентации и ценностных ориентаций представителей различных поколений

П остановка проблемы. В настоящее время теория поколений не теряет своей актуальности. И по сей день взаимоотношения между поколениями неоднозначны и противоречивы. По-прежнему актуально мнение В.Т. Лисовского, который считал, что «суть проблемы - в резком надломе в преемственности поколений, вызванном переходом из одного состояния (советского периода) в другое (современное).»1.

Самопрезентация отражает накопленный поколенческий опыт, процессы исторической преемственности, культурные нормы и социальные модели поведения, характерные для каждой возрастной группы. Ценностные установки, формирующиеся внутри одной возрастной группы, передаются последующим поколениям, отражая накопленный опыт, а также особенности их профессиональной и социальной деятельности.

В свою очередь, самопрезентация является первым и значимым этапом при социальных контактах людей различного возраста и пола. Одной из ключевых проблем межпоколенческого взаимодействия является несоответствие социально-культурных реалий предыдущих поколений условиям современной эпохи. В частности, различие временных контекстов, трансформация жизненных ориентиров, изменения в культуре, а также развитие новых технологий сказываются на взаимопонимании и коммуникации в обществе.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что общество состоит из представителей разных поколений, взаимодействующих друг с другом ежедневно, в то время как многообразие форм общения представителей разных поколений, сформированных различными историческими событиями, является связующим звеном в межличностном общении. Особенности самопрезентации каждого поколения также дают понимание о недостающих аспектах в когнитивной, поведенческой сферах жизни людей с точки зрения социальных условий. Результаты, полученные в нашем исследовании, дополнят теоретические построения, относящиеся к изучаемому явлению.

Обзор научной литературы проведен на основе анализа работ ведущих исследователей в области социальной психологии, психологии личности, включая труды В. Штрауса и Н. Хоува по теории поколений, Ш. Шварца по концепции ценностей, а также исследования Е.Л. Доценко, Г.В. Бороздиной, В.В. Хороших, О.А. Пикулевой, В.А. Чикер и других авторов, рассматривающих самопрезентацию и ценностные ориентации в межпоколенческом взаимодействии.

В нашем исследовании в качестве основной поколенческой модели взята теория поколений

В. Штрауса и Н. Хоува, т.к. в корне этой периодизации лежит система ценностей их представителей. Согласно В. Штраусу и Н. Хоуву, поколение – это группа людей, рожденных в определенном временном промежутке 20–25 лет и имеющих три общих критерия:

-

1) определенные общие убеждения и модели поведения;

-

2) одна историческая эпоха (столкновение с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями, нахождение на тех же жизненных фазах);

-

3) похожие ценности: такие как причастность к данному поколению, разделение чувства принадлежности к другому поколению [Strauss, Howe, 1997]. Важно отметить, что именно ценности являются важнейшим элементом внутренней структуры личности, определяющим ее отношение к действительности и проявляющимся в целях, идеалах, убеждениях, интересах, характеризующих каждое поколение. Периодизация была скорректирована Е. Шамис и А. Антиповым с учетом культурно-исторического контекста нашей страны. Ими произведена коррекция подхода во временных рамках, где были смещены возрастные границы поколений. В связи с этим произошло смещение в численности выделяемых групп. Так, поколение беби-бумеров в отечественной интерпретации увеличилось более чем на 6 млн человек, а объем поколения Y отличается почти на 14 млн в меньшую сторону, что обусловлено историческими событиями, а именно перестройкой в СССР2.

Важно отметить труды тех ученых, которые рассматривали понятие «поколение» системно и с точки зрения различных наук. В 1970–1980-е гг. появляются труды таких ученых, как И.С. Кон, А.И. Афанасьева, Б.С. Павлов и др., которые пытались рассмотреть понятие «поколение» системно и с точки зрения различных наук [Садыкова, 2015]. И.С. Кон в своих трудах рассматривает поколение со различных точек зрения: генеалогического, онтогенетического и социально-исторического аспектов [Кон, 1978] (табл. 1).

Таблица 1

Концептуальные аспекты определения поколения в социальной психологии (по И.С. Кону)

Conceptual aspects of defining a generation in social psychology (according to I.S. Kon)

Table 1

|

Значение понятия «поколение» |

Описание |

|

Степень происхождения от общего предка (генеалогическое поколение: отцы, дети, внуки) |

Поколение определяется через родственные связи и преемственность между родственниками |

|

Группа сверстников (возрастная когорта, реальное поколение – онтогенетический аспект) |

Поколение представляет собой группу людей, родившихся в один исторический период, проходящих схожие возрастные этапы и находящихся под воздействием одинаковых социальных условий |

|

Группа современников (условное поколение, объединенное историческим временем – социально-исторический аспект) |

Поколение определяется как общность людей, различающихся по возрасту, но объединенных общей исторической эпохой, значимыми событиями или схожими ценностными ориентациями |

Социолог А.Н. Афанасьева определяет поколение как «объективно складывающуюся конкретно-историческую совокупность близких по возрасту и сформировавшихся в один и тот же исторический период людей, характеризующуюся специфическими демографическими чертами» [Афанасьева, 2003]. Б.С. Павлов рассматривает понятие «поколение» как особый исторический срез общества, отражающий его ключевые характеристики на определенном этапе развития. По его мнению, для точного описания любого поколения необходимо воспроизвести его «социальный портрет», который фиксирует характерные черты данного периода. Эти черты, несмотря на возможные изменения в обществе, остаются относительно стабильными в течение определенного исторического отрезка3 [Москвичев, 1973]. По мнению Е.К. Завьяловой, смена поколений в России в целом развивается в русле универсальных циклов, описанных У. Штраусом и Н. Хоувом. Однако этот процесс имеет и специфические черты, среди которых особенно выделяется его сопряженность с глубокими кризисами, обусловленными экономическими факторами [Волкова, Чикер, 2019]. Кроме того, в отечественных исследованиях широко рассматриваются вопросы конфликта интересов между поколениями как в социально-политической сфере (например, процессы формирования элит), так и в экономической (влияние кризисных явлений на межпоколенческие отношения), а также в организационной среде. М.И. Постникова вводит термин «возраст поколения» который представляет собой «период, в течение которого в определенных социокультурных условиях оформляется общность людей (поколение) с отличительными от предыдущего и последующего поколений психологическими характеристиками, выполняющая определенную социальную роль в семье и обществе»4.

В нашем исследовании будут изучены разные способы самопрезентации, отражающие доминирующие жизненные ценности поколений.

В контексте межличностного взаимодействия самопрезентация выступает важным компонентом социального поведения, который может проявляться как в осознаваемой, так и в неосознаваемой форме. Актуальность рассматриваемого феномена заключается в том, что в силу меняющихся социальных условий самопре-зентация изучена не до конца, несмотря на то, что является неотъемлемой частью социального взаимодействия между людьми, вне зависимости от пола, социальной роли и статуса.

Ввиду того что феномен «самопрезента-ция» рассматривается различными научными направлениями уже на протяжении 50 лет, на сегодняшний день учеными так и не сформирован единый понятийный аппарат [Гофман, 1984; Lee et al., 1999].

Первые исследования самопрезентации начались в конце 50-х, начале 60-х гг. западными исследователями. Одним из них был И. Гофман, который в 1959 г. опубликовал труд «The presentation of Self in Everyday Life». Он определяет самопрезентацию как «активность данного участника в данных обстоятельствах, которая служит для того, чтобы каким-то способом повлиять на других участников» [Гофман, 1984].

Другой известный американский исследователь Б. Шленкер рассматривал «самопре-зентацию как целенаправленную деятельность по контролю за производимым на других впечатлением, отражающую трансакцию между “Я” и аудиторией в особом социальном контексте и образованную комбинацией личностных, ситуационных и аудиторийных факторов» [Schlenker, 2003].

Российские ученые также изучали феномен самопрезентации. Среди них Е.Л. Доценко, Г.В. Бороздина, В.В. Хороших, О.А. Пикулева и др.

Е.Л. Доценко трактует самопрезентацию как процесс целенаправленного управления образом, который коммуникатор формирует у реципиента. При этом, согласно его концепции, данный процесс является осознанным, поскольку человек, обладая свободой выбора средств воздействия, сознательно регулирует свое поведение, что позволяет ему добиваться конкретных психологических целей. В этом контексте само-презентация рассматривается в рамках субъект-объектного подхода. Следовательно, она выступает в роли инструмента влияния, который дает возможность контролировать восприятие окружающих и, таким образом, формировать необходимое впечатление в процессе коммуникации [Доценко, 1997].

Г.В. Бороздина считает самопрезентацию процессом управления восприятием реципиента. Для этого субъект намеренно привлекает внимание к специфическим особенностям внешнего вида, поведенческих проявлений или социальной ситуации, что способствует активации процессов социального восприятия [Бороздина, 1998].

Ю.М. Жуков рассматривает самопрезента-цию в контексте делового общения. При этом он определяет правила общения как инструмент регулирования коммуникативного поведения (Ю.М. Жуков, 1990).

В.В. Хороших проведено исследование, в котором были обнаружены особенности опосредованной и непосредственной самопрезен-тации, а также определены факторы успешности самопрезентации этих двух видов; получены данные об особенностях опосредованной самопрезентации в зависимости от пола; выявлены основные тактики, определяющие успех самопрезентации в различных условиях самопредъявления и ситуациях общения (В.В. Хороших, 2001).

О.А. Пикулева выделяет несколько категорий самопрезентации (деятельностную природу, процессуальные характеристики, поведенческие проявления, роль в формировании образа «Я» и самооценки), каждая из которых отражает различные аспекты изучаемого феномена [Пикулева, 2013; 2014]. Так, представленный ниже классификационный подход, охватывает как функциональные, так и прикладные аспекты самопрезентации, подчеркивая ее значимость в межличностном взаимодействии (табл. 2).

Таким образом, исходя из вариативности направлений определения самопрезентации, прослеживаются общие характеристики в виде поведенческого выражения «Я» при помощи вербальных и невербальных средств, где, как следствие, происходит регулировка социальных взаимоотношений с окружающим миром.

На основании вышесказанного в нашей работе мы будем придерживаться определения, которое предложила О.А. Пикулева: «Самопре-зентация – это в различной мере осознаваемый и постоянно осуществляемый в межличностном взаимодействии процесс предъявления Я-информации в вербальном и невербальном

Таблица 2

Категории самопрезентации по О.А. Пикулевой

Categories of self-presentation according to O.A. Pikuleva

Table 2

Целью исследования стало изучение особенностей самопрезентации представителей различных поколений.

Основная гипотеза была сформулирована следующим образом.

Представители различных поколений используют разные способы самопрезентации, отражающие доминирующие жизненные ценности.

Частные гипотезы исследования

– Каждое поколение имеет свои отличительные тактики самопрезентации.

– Представители поколений бэби-бумеров чаще используют пассивные тактики самопре-зентации, чем представители поколений X, Y, Z.

– Представители различных поколений имеют разный уровень самомониторинга.

– Существует нечто общее, что представлено в ценностях и тактиках самопрезентации различных поколений, что связано с преемственностью поколений.

Методы и выборка исследования. Выборка исследования состояла из 153 респондентов, сгруппированных по возрастным характеристикам; возраст испытуемых варьируется от 13 до 75 лет (114 женщин и 39 мужчин). Выделено четыре группы испытуемых:

– представители поколения бэби-бумеров (1943–1963 года рождения) – 14 человек, из них 12 женщин и 2 мужчин;

– представители поколения Х (1963–1984 года рождения) – 53 человека, из них 38 женщин и 15 мужчин;

– представители поколения Y (1984–2000 года рождения) – 41 человек, из них 35 женщин и 6 мужчин;

– представители поколения Z (с 2000 года рождения по настоящее время) – 45 человек, из них 29 женщин и 16 мужчин.

Для проверки гипотез и решения поставленных задач был разработан диагностический комплекс, который включает в себя следующие методики.

-

1. Методика диагностики ценностных ориентаций Ш. Шварца, диапазон шкал от 1 до 7 [Карандышев, 2004].

-

2. Шкала самомониторинга М. Снайдера, диапазон шкал от 1 до 2 («верно»–«неверно») [Lee, et al., 1999].

-

3. Шкала измерения тактик самопрезента-ции С.-Ж. Ли, Б. Куигли и др., диапазон шкал от 1 до 9 [Пикулева, 2013].

-

4. Авторская анкета, направленная на определение социально-демографических характеристик, таких как пол, возраст, семейное положение, уровень образования.

Обработка данных проводилась с использованием качественного анализа первичных данных, а также количественных методов математической статистики, включая анализ средних величин (однофакторный дисперсионный анализ ANOVA с поправкой Шеффе) и корреляционный анализ с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r-Спирмена).

Результаты эмпирического исследования. В ходе анализа и интерпретации результатов анкеты были получены следующие социально-демографические данные. Опрошенные нами представители различных поколений в большинстве являются представителями женского пола, проживающими в крупном мегаполисе, состоящими в браке и имеющими 1–2 детей. По полученным данным, материальный достаток опрошенных не ниже среднего. Уровень образования у респондентов по большей части высшее или неоконченное высшее. Преимущественный вид профессиональной деятельности, относящийся к категории «человек – человек», связан с социально-коммуникативными компетенциями, что затрагивает те сферы, где главной целью является взаимодействие между людьми.

Таблица 3

Средние значения ценностей по методике Ш. Шварца представителей 4 поколений

Table 3

Average values of value orientations among representatives of four generations according to the method of S. Schwartz

|

Ценности Поколение |

Поколение бэби-бумеров (N=14) |

Поколение X (N=53) |

Поколение Y (N=45) |

Поколение Z (N=41) |

||||

|

M |

σ |

M |

σ |

M |

σ |

M |

σ |

|

|

Конформность |

6,2 |

0,6 |

5,0 |

0,8 |

5,2 |

0,9 |

5,3 |

1 |

|

Традиции |

5,5 |

0,8 |

4,4 |

0,7 |

4,2 |

1 |

4,6 |

1 |

|

Доброта |

6,5 |

0,5 |

5,5 |

0,7 |

5,6 |

0,7 |

5,8 |

0,8 |

|

Универсализм |

6,4 |

0,4 |

5,3 |

0,7 |

5,3 |

0,8 |

5,7 |

0,8 |

|

Безопасность |

6,6 |

0,4 |

5,9 |

0,7 |

5,8 |

0,7 |

5,8 |

0,8 |

|

Самостоятельность |

5,7 |

0,9 |

5,8 |

0,7 |

6,0 |

0,6 |

5,9 |

0,8 |

|

Стимуляция |

4,4 |

1 |

4,4 |

1 |

4,9 |

1 |

5,2 |

1 |

|

Достижения |

5,3 |

1 |

5,3 |

0,8 |

5,8 |

0,5 |

5,8 |

1 |

|

Гедонизм |

4,5 |

1 |

5,0 |

1 |

5,7 |

0,9 |

6,1 |

0,8 |

|

Власть |

4,4 |

1 |

4,3 |

1 |

5,1 |

0,6 |

5,1 |

1 |

Анализируя средние значения табл. 3 в группе поколения бэби-бумеров, можно видеть, что наивысшие значения были получены по ценностям «безопасность» (М=6,6) и «доброта» (М=6,5). Наименьшие значения по ценностям «стимуляция» (М=4,4) и «власть» (М=4,4). У представителей поколения X наивысшие средние значения были выявлены по ценности «без-

опасность» (М=5,9) и наименьшие значения по ценности «власть» (М=4,3). Ценность «самостоятельность» (М=6) имеет максимально высокое значение для представителей группы Y, а минимальное значение выявлено по ценности «традиции» (М=4,2). У представителей поколения X ярко выражена ценность «гедонизм» (М=6,1) и наименее – ценность «традиции» (М=4,6).

Сравнительное изучение характеристик ценностей показало следующие статистически значимые различия. Наибольшие показатели ценности «конформность» выявлены у представителей поколения бэби-бумеров. По этому показателю обнаружены статистически значимые отличия на 5 %-ном уровне значимости с поколениями Х (F=1,16), Y (F= 0,99), Z (F=0,88). Бэби-бумеры выделяют ценность «доброта» – зафиксированы значимые различия с поколениями Х (F=0,96), Y (F=0,93), Z (F=0,74). По ценности «универсализм» были выявлены различия представителей поколения бэби-бумеров с поколениями X (F= 1,03), Y (F= 1,03), Z (F= 0,7). Статистическая значимость различий средних p≤0,05 была обнаружена по ценности «традиции» с поколениями X (F= 1,02), Y (F= 1,27) и по ценности «безопасность» с поколениями X (F= 1,29), Y (F= 1,29), Z (F= 0,73). Поколение Y имеет статистически значимые различия p≤0,05 по шкале «гедонизм» с поколениями бэби-бумеров (F= 1,29), X (F= 0,73) и с поколением X по шкале «достижения» (F= 0,57), «власть» (F= 0,75). Для поколения Z получены статистически значимые различия на 5 %-ном уровне по шкале «стимуляция» с поколением X (F= 0,84), «гедонизм» с поколениями бэби-бумеров (F= 1,63) и Х (F= 1,07), «власть» с поколением Х (F= 0,82).

Основываясь на полученных результатах по шкале самомониторинга М. Снайдера, можно предположить, что представители всех поколений - люди с высоким уровнем самомо-ниторинга: поколение бэби-бумеров (M=7,36); поколение X (M=8,98); поколение Z (M=9,64), поколение Y (M=10,02). В целом респонденты характеризуются высокой чувствительностью к экспрессивным реакциям и самопрезентации окружающих; способностью учитывать специфику социальной ситуации, а также умением эффективно контролировать и управлять как вербальной, так и невербальной коммуникацией.

Таблица 4

Средние значения тактик самопрезентации по шкале Ли, Куигли у представителей различных поколений

Table 4

|

Тактики самопрезентации |

Поколение бэби-бумеров N=14 |

Поколение X N=53 |

Поколение Y N=45 |

Поколение Z N=41 |

||||

|

M |

σ |

M |

σ |

M |

σ |

M |

σ |

|

|

Оправдание с принятием ответственности |

17,2 |

9,4 |

17,8 |

8,6 |

21,3 |

8,1 |

23 |

8,8 |

|

Отречение |

22,7 |

9,7 |

20 |

7,8 |

20,5 |

8,3 |

24,2 |

9 |

|

Препятствование самому себе |

17,0 |

7,7 |

17,9 |

6 |

19,6 |

8,1 |

25 |

8,2 |

|

Извинение |

39,4 |

5,8 |

33,3 |

6,4 |

31,6 |

7,6 |

32,5 |

6,3 |

|

Желание понравиться |

25,5 |

15,2 |

26,7 |

13,2 |

33,5 |

12,1 |

35,7 |

12,2 |

|

Запугивание |

10,7 |

6,2 |

12,7 |

6,1 |

15,9 |

8,6 |

18,3 |

10,8 |

|

Просьба/мольба |

20,5 |

5,8 |

16,8 |

8,2 |

18,2 |

6,8 |

22,2 |

7,6 |

|

Приписывание себе достижений |

13,8 |

8,1 |

16,3 |

7,6 |

19,8 |

7,5 |

24,7 |

9,1 |

|

Преувеличение своих достижений |

13,7 |

7,5 |

15,6 |

6,7 |

19,2 |

7,9 |

22,6 |

8,4 |

|

Негативная оценка других |

13,9 |

6,3 |

11,8 |

5,6 |

13,2 |

7,1 |

15,3 |

8,4 |

|

Пример для подражания |

25 |

5,6 |

18,5 |

7,6 |

22,4 |

8,5 |

24,1 |

9,6 |

Анализ средних значений тактик самопре-зентации табл. 4 показал, что максимальные средние значения были получены по тактике

«извинение» у поколений бэби-бумеров (М=9,4) и X (М=33,3). Высокие значения по тактике «желание понравиться» выявлены у поколений Y

(М=33,5) и Z (М=35,7). Наименьшие значения по тактике «запугивание» были получены у поколений бэби-бумеров (М=10,7), X (М=12,7) и Y (М=15,9). Низкие значения по тактике «негативная оценка других» наблюдаются только у поколения Z (М=15,3). Статистически значимые различия p≤0,05 были обнаружены у представителей бэби-бумеров по тактике «пример для подражания» с поколениями X (F= 6,05), Y (F= 7,81), Z (F= 6,89). Наибольшее количество значимых различий было выявлено у поколения Z с поколением X по тактикам «оправдание с отрицанием ответственности» (F= 5,61), «оправдание с принятием ответственности» (F= 5,28), «желание понравиться» (F= 8,96), «пример для подражания» (F= 5,59), «просьба/мольба» (F= 5,4).

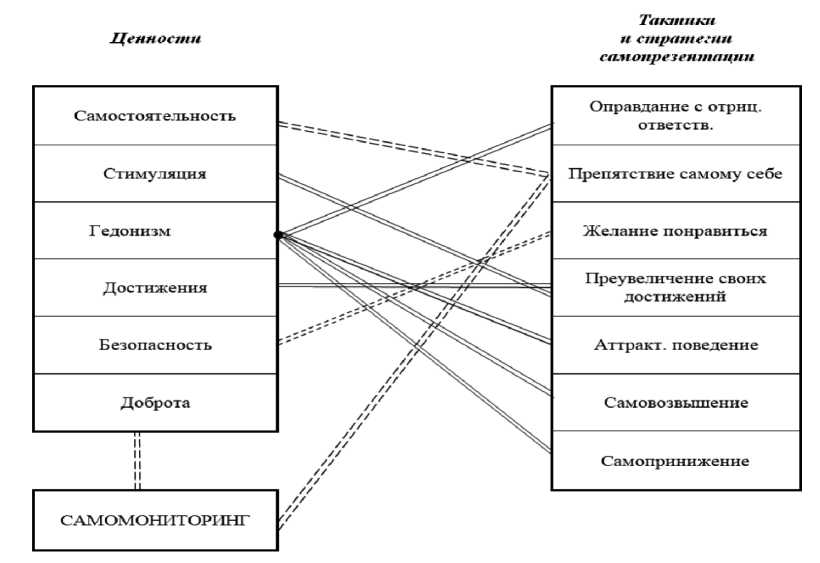

На очередном этапе исследования все полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу. Нами приняты следующие условные обозначения при анализе корреляционных плеяд при p<0,01: двойная сплошная линия – прямая связь, двойная пунктирная – обратная.

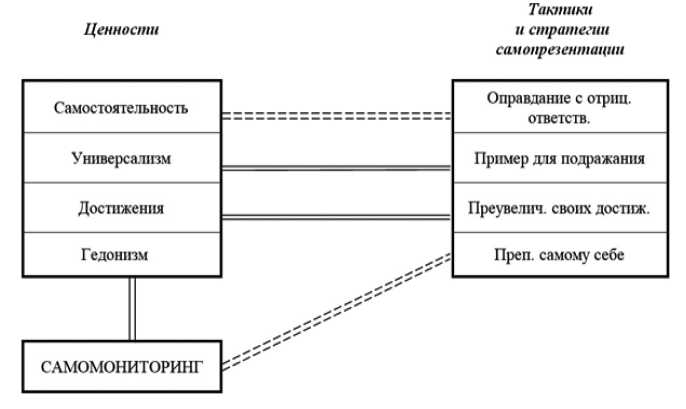

В ходе анализа полученных корреляций, можно сказать о том, что для поколения бэби-бумеров (рис. 1) наиболее выражена взаимосвязь между ценностными ориентациями и защитными тактиками самопрезентации. Таким образом, можно предположить, что это обусловлено постепенным снижением участия респондентов в активном социальном взаимодействии.

Анализ выявленных корреляционных связей позволяет заключить, что для поколения бэби-бумеров (см. рис. 1) более характерна взаимосвязь между ценностными ориентациями и защитными тактиками самопрезентации. Это может быть обусловлено постепенным снижением их участия в активных социальных взаимодействиях.

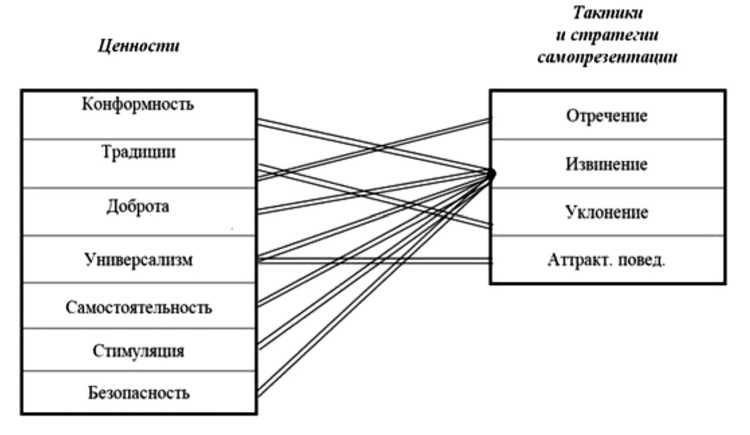

Во взаимосвязях показателей ценностей, самомониторинга и тактик презентации у поколения Х (рис. 2) первое, что следует отметить, – это их меньшее количество. У представителей поколения тактика «преувеличение своих достижений» имеет положительную связь с ценностью «достижения» (R= 0,398; p<0,01).

Рис. 1. Взаимосвязь показателей ценностей, самомониторинга и тактик самопрезентации у представителей поколения бэби-бумеров

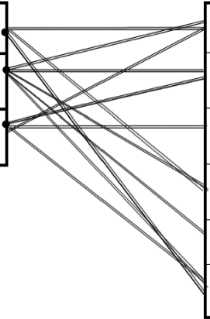

N=14; 0,66 Fig. 1. The relationship between indicators of values, self-monitoring and self-presentation tactics among representatives of the Baby Boomer generation N=14; 0,66 Рис. 2. Взаимосвязь показателей ценностей, самомониторинга и тактик самопрезентации у поколения Х N=53; 0,35 Fig. 2. The relationship between indicators of values, self-monitoring and self-presentation tactics in Generation X N=53; 0,35 Таким образом, чем выше личный успех, где проявляется компетентность, тем больше желание представить свои достижения другим, что влечет за собой социальное одобрение. Ценность «универсализм» положительно коррелирует с тактикой «пример для подражания» (R= 0,375; p<0,01), то есть представители поколения ярко транслируют свои ценности в понимании, терпимости, защите благополучия людей и окружающего мира для других поколений. Представители поколения Х хотят быть примером для подражания. Отрицательная связь между «самостоятельностью» и «оправданием с отрицанием ответственности» (R= – 0,353; p<0,01) говорит о том, что чем больше самостоятельность в принятии решений, тем реже следуют отрицание ответственности за негативные поступки. Рис. 3. Взаимосвязь показателей ценностей, самомониторинга и тактик самопрезентации у представителей поколения Y N=41; 0,40 Fig. 3. The relationship between the indicators of values, self-monitoring and self-presentation tactics among representatives of Generation Y N=41; 0,40 У представителей поколения Y (рис. 3) выявлена положительная корреляция тактики «извинение» с представленными ценностями: «конформность» (R= 0,439; p<0,01), «доброта» (R= 0,445; p<0,01), «универсализм» (R= 0,610; p<0,01), «самостоятельность» (R= 0,404; p<0,01), «стимуляция» (R= 0,413; p<0,01), «безопасность» (R= 0,468; p<0,01). Это говорит о том, что представители поколения Y готовы брать на себя ответственность за негативные поступки других, готовы к выражению раскаяния или вины. Стоит отметить, что связей самомониторинга с ценностями и самопрезентацией у поколения Y обнаружено не было. Ценности Тактики и стратегии самопрезентации Власть Конформность Стимуляция Желание понравиться Запугивание Просьба, мольба Сообщ. о достиж. Негатив, оценка др. Преувелич. своих, досиж. Рис. 4. Взаимосвязь показателей ценностей, самомониторинга и тактик самопрезентации у представителей поколения Z N=41; 0,38 Fig. 4. The relationship between the indicators of values, self-monitoring and self-presentation tactics among representatives of Generation Z N=41; 0,38 Зафиксированы положительные связи у представителей поколения Z (рис. 4) между ценностью «власть» и тактиками «желание понравится» (R=0,540; p<0,01), «запугивание» (R=0,482; p<0,01), «просьба/мольба» (R=0,410; p<0,01) и «преувеличение своих достижений» (R=0,451; p<0,01). Центральное содержание этого типа ценностей заключается в достижении социального статуса и престижа, контроля или доминирования над людьми и средствами. Следует отметить, что все тактики, вошедшие в корреляционную плеяду, являются ассертивными, в отличие от поколения бэби-бумеров, т.е. направленными на активные действия в формировании благоприятного впечатления о себе. Обсуждение результатов. Каждому поколению присущи свои ценности, которые определяются внешними факторами, задачами общества, имеющимися ресурсами и личностными потребностями. Принимая во внимание произошедшие изменения в социальной жизни, формирование устоев, традиций и взглядов, можно выявить центральные ценности представителей разных исторических периодов и динамику изменений ценностей разных поколений [Чикер, Гвоздкова, 2022]. Поколение бэби-бумеров было нацелено на восстановление страны, создание безопасной среды для себя и своих близких. Достижение этого было возможно только совместными усилиями, где каждый готов был прийти на помощь друг другу. Сформированные традиции, правила, устои послужили для объединения, сохранения ценностей и передачи своих взглядов другим поколениям. Поколение X, в свою очередь, выросшее в безопасной окружающей среде, делало акцент на развитии собственной личности, ценность качественного образования имела высокое значение. Самостоятельность, данная представителям поколения с детства, формировала независимость, быструю адаптируемость к различным внешним изменениям. Для представителей поколения Y важную роль играет самоконтроль, который выражается через способность самостоятельно делать выбор, используя свою компетентность и приобретенные навыки и тем самым достигая успеха. Что касается поколения Z, то его представителям важны глубинные переживания, получение удовольствия и наслаждений от жизни. При этом достижение или сохранение доминантной позиции занимает одно из важных мест в системе главенствующих ценностей. По нашим данным, ярко прослеживается динамика от коллективистской составляющей к индивидуалистическим позициям в социальной жизни. При социальном взаимодействии большинство респондентов с легкостью, в зависимости от ситуации, могут изменять свое поведение, используя различные стратегии для достижения необходимого им результата коммуникации. Социальная гибкость, смелость, активность, жизнерадостность, разговорчивость, динамичность являются характеристиками людей с высоким уровнем самомониторинга. При стремлении создать благоприятное впечатление о себе демонстрируются только лучшие качества. В наибольшей степени это касается поколения Y. Поколение беби-бумеров, вероятно в силу возраста, не поддерживают этот навык, поскольку постепенно уходят от активного социального взаимодействия, в меньшей степени ориентируются на оценку других людей и социальные поведенческие нормы. На основании полученных данных по оценке тактик самопрезентации можно считать, что представители поколения бэби-бумеров не ищут одобрения своего поведения и не склонны к демонстрации своих позитивных достижений. Это вполне может быть связано с приобретенным жизненным опытом и достигнутым социальным положением, занимаемым в обществе. Поколения X и Z используют и защитные, и ассертивные тактики в равном количестве, однако предпочтительных тактик всего две – «извинение» и «желание понравиться». У поколения Y полученные значения могут быть обусловлены сохранением своего образа Я, поддержанием норм взаимодействия, направленных на удержание благоприятного впечатления. Множество ярко выраженных тактик самопрезентации у поколения Z объясняется готовностью респондентов к изменениям в зависимости от ситуации и высокой мотивацией достижения поставленных целей, свободой самовыражения и гибкостью, присущей молодым людям. Это дает возможность использовать различные тактики в силу отсутствия ригидных установок, мешающих достижению цели в социальном взаимодействии. У представителей поколения бэби-бумеров выявленные связи самопрезентации и ценностей занимают важное место в социальном взаимодействии, подчеркивая важность сохранения статуса, имиджа и положения в обществе. Это можно объяснить тем, что представители поколения в процессе их жизненного пути были нацелены на командную работу и равенство, где социальный статус играл важную роль. В свою очередь, представителям поколения Х свойственно использовать аттрактивные тактики са-мопрезентации, что говорит о значимости для поколения создания благоприятного впечатления о себе. Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод, что применение защитных тактик самопрезентации для поколения Y является ярко выраженной характеристикой, направленной на желание хорошо выглядеть, избегая негативных впечатлений о себе, и состоят в исправлении неловких ситуаций, защите от неблагоприятных внешних оценок. У представителей поколения Z, при желании занимать ведущую социальную позицию, используется наибольшее количество тактик самопрезентации для достижения поставленных целей. В ходе исследования были получены данные о том, что применение различных тактик са-мопрезентации напрямую связано с ценностями представителей разных поколений. При рассмотрении взаимосвязей между тактиками само-презентации, ценностями и самомониторингом в группах поколений зафиксировано больше различий, чем сходства. У поколения бэби-бумеров и поколения X обнаружены близкие ценности, но они связаны с разными тактиками самопрезентации. Поколению бэби-бумеров характерно использовать защитные тактики самопрезентации в связи с постепенным уходом от социального взаимодействия. В свою очередь, представители поколения X преимущественно используют аттрактивные тактики самопрезентации, что свидетельствует о высокой значимости для них формирования позитивного социального образа и стремления произвести благоприятное впечатление на окружающих. Поколению Y характерно использование защитных тактик самопрезентации, направленных на создание положительного впечатления и предотвращение негативных оценок со стороны окружающих. Тогда как представители самого молодого поколения Z чаще применяют ассертивные стратегии, такие как самовозвыше-ние, самопринижение и силовое влияние, что свидетельствует об их стремлении контролировать социальное взаимодействие и управлять восприятием себя в обществе. Для каждого поколения можно выделить ключевые связи ценностей и тактик самопре-зентации, характеризующие каждое поколение в отдельности. Оказалось, что чем лучше поколению бэби-бумеров получается создать благоприятное впечатление о себе, тем большее удовлетворение и удовольствие получает респондент. У представителей поколения X полученные связи говорят о важности создания благоприятного впечатления о себе при использовании аттрактивных тактик самопрезен-тации. Ярко выраженной характеристикой для поколения Y является применение защитных тактик самопрезентации. Центральная тактика – «извинение» – нацелена на желание хорошо выглядеть, избегая возможности произвести негативное впечатление. Поколение Z использует различные стратегии и тактики для предотвращения действий, которые могут причинить вред в процессе социального взаимодействия. Выявленные отчетливые связи между ценностями и тактиками самопрезентации позволяют подтвердить основную гипотезу о том, что представители различных поколений используют разные способы самопрезентации, отражающие доминирующие жизненные ценности. Результаты, полученные в ходе настоящего исследования, дополняют и углубляют существующие представления психологической науки о межличностном взаимодействии представителей различных поколений. Важно отметить, что самопрезентация отражает не только индивидуальные особенности личности, но и поколенческий опыт, включая историческую преемственность, культурные образцы и нормативные модели поведения, которые, в свою очередь, являются характерными для каждого поколения. Также зафиксирована тенденция к постепенному смещению ориентации личности от коллективистских ценностей к индивидуалистическим установкам. Полученные данные могут использоваться в различных областях практической психологии, а также в консультировании. Заключение. Целью нашего исследования было изучение особенностей самопрезентации представителей различных поколений. Мы рассматривали феномен самопрезентации как одну из основных и значимых характеристик в социально-психологическом взаимодействии поколений. Это особенно актуально, так как в межличностной коммуникации самопрезентация занимает важное место, являясь важной составляющей социального поведения, которое может быть как осознаваемым, так и неосознаваемым процессом. Полученные нами данные дают более глубокое понимание о межличностном взаимодействии представителей различных поколений. Можно сказать, что самопрезентация отражает поколенчекий опыт, историю поколений, культурные образцы, нормы поведения, что, в свою очередь, является характеристиками каждого поколения. Сложившиеся ценности одного поколения формируют последующие поколения исходя из своего опыта и деятельности. Проделанная работа позволила выявить общие закономерности и частные социально-психологические особенности формирования самопрезентацион-ного поведения. Ограничениями исследования можно считать недостаточную сбалансированность и численность выборки по поколениям, особенно это касается поколения беби-бумеров, и полу. Данные могут быть интерпретированы только исходя из того, что обследованы жители мегаполиса. Эти ограничения и локальный характер выводов могут быть преодолены в дальнейших исследованиях. Работа в области изучения самопрезента-ционного поведения представителей различных поколений представляется актуальной и интересной. Одним из вариантов изучения особенностей самопрезентации может быть расширение и углубление проведенного исследования: изучить, существуют ли различия между мужчинами и женщинами каждого поколения, сравнить тактики людей различных профессий, рассмотреть взаимосвязь самооценки и тактик самопрезентации и т.д.