Особенности саморегуляции эмоциональной сферы военнослужащих срочной службы при психосоматических заболеваниях

Автор: Гунзунова Бальжима Анатольевна, Степанова Альбина Юрьевна

Рубрика: Психологические проблемы развития личности

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования особенностей саморегуляции эмоциональной сферы военнослужащих срочной службы при психосоматических заболеваниях.

Эмоциональная сфера, психическая саморегуляция, личность военнослужащего, психосоматические заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/148315893

IDR: 148315893 | УДК: 159.9:68

Текст научной статьи Особенности саморегуляции эмоциональной сферы военнослужащих срочной службы при психосоматических заболеваниях

Своеобразие армейской действительности характеризуется новым качеством коммуникативного взаимодействия, разлукой с близкими людьми, резким изменением ритма физиологического функционирования, состоянием неопределенности ближайшего будущего. Следствием этого может являться снижение эмоционального фона, преобладание отрицательных эмоций, проблема адаптации к новым условиям, что проявляется в потере цели в связи с затруднением протекания контролирующих и регулирующих функций сознания. Поэтому при укреплении здоровья у солдат молодого важно учитывать эмоциональный компонент. Его значение обусловливается ролью эмоций в поведенческой регуляции, их влиянием на психические познавательные процессы, качество и эффективность выполняемой деятельности, адаптацию к изменениям окружающей среды.

Военная служба по своим характеристикам выходит за пределы обыденного и рассматривается как разновидность деятельности в особых условиях. Молодой человек, призванный для прохождения действительной военной службы или изъявивший добровольное желание служить, прежде всего вынужден отказаться от привычных стереотипов поведения. Это связано с особенностями военной службы, такими как ограничение степени личной свободы и активности выбора, обязательное выполнение распорядка дня и т.д. Другой особенностью деятельности военнослужащих является постоянная готовность выполнить свое профессиональное предназначение в любое время и в любых условиях, подчас рискуя жизнью, что само по себе вызывает определенное психологическое напряжение. Также следует отметить, что психологическое напряжение обусловлено и отрывом молодого человека от привычного социального окружения, адаптацией к новому коллективу, ограничением жизненных перспектив, некоторой «информационной блокадой» и пр. Следует подчеркнуть, что с призывом на военную службу изменяются режим дня и система питания. Увеличиваются физические нагрузки, что в целом обусловливает перестройку энергетических и обменных процессов [1].

Таким образом, адаптация к условиям военной службы затрагивает все уровни личностной организации молодого человека (социальный, психо- логический и физиологический). Решая задачи сохранения профессионального здоровья, нельзя оставлять данный период без внимания, так как каждый военнослужащий проходит через период первичной адаптации к условиям службы. Именно этот период характеризуется повышенным уровнем заболеваемости. Исследования А.Г Маклакова (1996), основанные на наблюдении за военнослужащими первого периода службы в 1988-1996 гг., свидетельствуют, что от 65 % до 77 % военнослужащих первого периода службы обращаются за медицинской помощью. В то же время военнослужащие II–IV периодов службы обращаются за медицинской помощью значительно реже - от 23 % до 37 %. Следовательно, высокий уровень заболеваемости среди военнослужащих первого периода службы в значительной мере связан с процессом адаптации, исход которого зависит как от условий деятельности военнослужащих, так и от их индивидуально-психологических особенностей [2].

Таким образом, знание общей характеристики эмоциональной сферы, внешних и внутренних факторов, влияющих на нее, личностных особенностей военнослужащих, выработка определенных путей и способов управления эмоциональными состояниями открывает дополнительные возможности для более эффективного осуществления военной службы молодого пополнения. Вместе с тем регулирующая функция эмоций продолжает оставаться вне поля зрения многих исследователей. В рамках данной статьи рассмотрим особенности соотношения саморегуляции эмоциональной сферы и личностных свойств военнослужащих срочной службы при хроническом гастрите.

В нашем исследовании приняло участие 49 солдат-срочников 18-26 лет с диагнозом хронический гастрит, проходящих лечение в военном госпитале г. Улан-Удэ Республики Бурятия. В качестве инструментальной базы исследования выступили следующие психодиагностические методики: опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» [3]; модифицированный Фрайбургский личностный опросник FPI (форма B). Для математической обработки полученных результатов использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена.

Анализ полученных результатов исследования психической саморегуляции солдат срочной службы позволил установить, что у 13 % солдат срочной службы преобладает высокий уровень саморегуляции поведения. Это свидетельствует о том, что для данной категории военнослужащих характерна взаимосвязанность регуляторных звеньев. Такие испытуемые самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в большей степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, характерологических особенностей, препятствующих достижению цели.

Низкий уровень саморегуляции поведения был установлен у 45 % военнослужащих. То есть потребность в осознанном планировании и программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. Возможность компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей у таких испытуемых снижена по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Успешность овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. Чем выше общий уровень осознанной саморегуляции, тем легче человек овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, стабильнее его успехи в привычных видах деятельности.

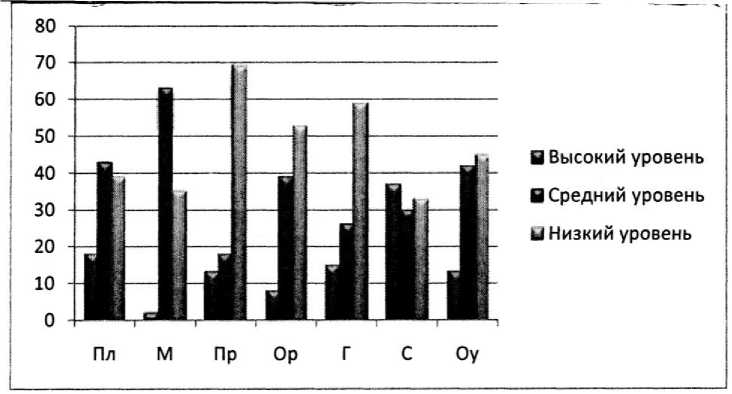

При сопоставлении группы с высокой, средней и низкой сформиро-ванностью осознанной саморегуляции нами были определены различия в развитии саморегуляции в целом и отдельных ее звеньев (рис.1).

Рис. 1. Показатели саморегуляции поведения военнослужащих срочной службы с хроническим гастритом

Примечание: Пл – планирование целей деятельности; М – моделирование значимых условий; Пр – программирование действий; Ор – оценки и коррекции результатов; Г – гибкость; С – самостоятельность; Оу – общий уровень саморегуляции.

У испытуемых с низким показателем по шкале «планирование» (39%) потребность в планировании развита слабо, планы подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно.

У солдат срочной службы со средним (63%) и низким показателями (35%) по шкале «моделирование» (2%) слабая сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной оценке значимых внутрен- них условий и внешних обстоятельств, что проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. У таких испытуемых часто возникают трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают изменение ситуаций, что также часто приводит к неудачам.

Низкие показатели по шкале «программирование» (69%) говорят о неумении и нежелании солдат продумывать последовательность своих действий. Они предпочитают действовать импульсивно, не могут самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий, действуя путем проб и ошибок. При низких показателях (53%) по шкале «оценка результатов» испытуемые не замечают своих ошибок, не критичны к своим действиям. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, ухудшению общего состояния.

Военнослужащие срочной службы с низкими показателями по шкале «гибкость» (59%) в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, смене обстановки. В таких условиях, даже несмотря на сформированность процессов регуляции, они не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать деятельность, разрабатывать программу действий, выделять значимые условия, оценивать рассогласование полученных результатов с целью и вносить коррективы. В результате у таких испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении задач.

Наличие высоких показателей (37%) по шкале «самостоятельность» свидетельствует об автономности в организации активности военнослужащего, его способности самостоятельно планировать, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. Испытуемые с низкими показателями (33%) по шкале «самостоятельность» зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатываются несамостоятельно, такие испытуемые часто некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у таких испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои.

Таким образом, мы видим, что у подавляющего большинства военнослужащих срочной службы (45%) недостаточно развита саморегуляция, что ведет к резкому ухудшению здоровья и эмоционального состояния личности. Армейская действительность предъявляет особые требования к личностным характеристикам военнослужащих, начинающим службу в рядах Вооруженных сил. Это связано с новым качеством коммуникативного взаимодействия, изменением статусно-ролевого положения, разлу- кой с близкими людьми, резким изменением ритма физиологического функционирования, состоянием неопределенности, негативным восприятием ближайшего будущего. Следствием этого может являться снижение эмоционального фона, преобладание отрицательных эмоций, дезорганизующих деятельность, что проявляется в ослаблении внимания, памяти, мышления, скованности движений, потери цели в связи с затруднением протекания контролирующих и регулирующих функций сознания. В связи с этим возникает необходимость анализа структуры взаимосвязи стилей саморегуляции и личностных особенностей военнослужащих.

Анализ полученных данных позволил выявить доминирование следующих личностных качеств солдат срочной службы с хроническим гастритом при низких показателях саморегуляции: «невротичность» (Нн=4,6), «депрессивность» (Д н =5,5), «общительность» (О н =9,7), «эмоциональная лабильность» (Эл н =8,6) и «реактивная агрессивность» (Ра н =5,2). Результаты свидетельствуют о том, что для больных солдат-срочников с низким уровнем саморегуляции характерна эмоциональная неустойчивость, тревожность, низкое самоуважение, чувство вины за события прошлого и ощущение беспомощности перед жизненными трудностями, выраженная потребность в общении, стремление к доверительному взаимодействию с окружающими людьми. Так как в условиях армейской действительности большая часть современной молодежи, призываемой для прохождения действительной службы, испытывает значительные затруднения в адаптации к новым условиям, снижение нервно-психической устойчивости среди военнослужащих не редкость.

Проведение корреляционного анализа позволило установить достоверность зависимости между показателями стилей саморегуляции и личностными свойствами военнослужащих срочной службы с хроническим гастритом (табл. 1).

Обратная корреляционная зависимость между «общим уровнем саморегуляции» (r=-0,299 при p<0,05) и «невротичностью» указывает на то, что, чем ниже показатели общей саморегуляции эмоциональных состояний, тем выше уровень невротичности у больных с хроническим гастритом. Это свидетельствует о том, что для военнослужащих с психосоматическим заболеванием, которые зависимы от ситуации и мнения окружающих людей, характерны эмоциональная неустойчивость, тревога, длительное переживание неудач, низкое самоуважение. Такие испытуемые в большей степени проявляют осторожность (при этом они могут быть серьёзными, молчаливыми, пессимистично настроенными и осмотрительными). Также значимая отрицательная корреляционная связь по данному фактору выявлена со шкалой «моделирование» (r=-0,372 при p<0,01). Следовательно, для военнослужащих с хроническим гастритом с высоким показателем невротичности свойственны низкие показатели по шкале моделирования. Это свидетельствует о том, что испытуемые с низкими показателями самоуважения, эмоциональной неустойчивостью, тре- вогой за будущее неадекватно оценивают значимые внутренние условия и внешние обстоятельства.

Таблица 1

Показатели значимых корреляционных связей по опросникам FPI и «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой

|

Шкалы |

r эмп |

||||

|

Общ |

П |

М |

Г |

С |

|

|

Н |

-0,299** |

-0.184 |

-0,372*** |

-0,037 |

-0,193 |

|

Д |

-0,352** |

-0,346** |

-0,078 |

-0,065 |

0,06 |

|

Об |

0,141 |

-0,202 |

0,355** |

0,447*** |

0,008 |

|

У |

0,284** |

-0,207 |

0,091 |

0,046 |

0,387*** |

|

Ра |

-0,31** |

-0,005 |

0,159 |

0,164 |

0,326** |

|

От |

0,307** |

0,108 |

0,101 |

0,096 |

-0,001 |

|

Эл |

-0,335** |

0,368*** |

-0,071 |

-0,136 |

0,054 |

Примечание: *p = 0,1 **p = 0,05 ***p = 0,01 ****p = 0,001; Н – невротичность; Д – депрессивность; Об – общительность; У – уравновешенность; Ра – реактивная агрессивность; От – открытость; Эл – эмоциональная лабильность.

По результатам нашего исследования мы выявили, что между «общим уровнем саморегуляции» (r=-0,352 при p<0,05) и «депрессивностью» существует обратная корреляционная зависимость. Это свидетельствует о том, что для солдат с низким показателем саморегуляции эмоциональных состояний свойственны высокие показатели по шкале «депрессивность». Такие взаимосвязи дают возможность констатировать, что испытуемые с признаками психопатологического депрессивного синдрома (подавленность, грусть, глубокая тоска) испытывают тяжесть, боль в груди, ощущают бесперспективность и никчемность своего существования. Также значимая отрицательная корреляционная связь по данному фактору выявлена со шкалой «планирование» (r=-0,346 при p<0,05), что указывает на то, что для больных с низкими показателями по данной шкале характерен высокий уровень депрессивности. У таких испытуемых потребность в планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, планирование малореалистично, они предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. При рассмотрении шкалы «открытость» нами установлена прямая корреляционная связь с уровнем общей саморегуляции (r=0,307 при p<0,05). Мы полагаем, что при низком уровне самокритичности потребность в осознанном планировании своего поведения у молодых солдат не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения окружающих людей.

Прямая корреляционная зависимость между фактором «общительность» и шкалами «моделирование» (r=0,355 при p<0,05) и «гибкость»

(r=0,447 при p<0,01) свидетельствует о том, что военнослужащие с выраженной потребностью в общении и постоянной готовностью к ее удовлетворению легко перестраивают программы действий и поведения, способны быстро выделять значимые условия достижения целей как в конкретной ситуации, так и в перспективе.

Значимая положительная корреляционная связь по фактору «уравновешенность» выявлена со шкалами «общий уровень саморегуляции» (r=0,284 при p<0,05) и «самостоятельность» (r=0,387 при p<0,01). Следовательно, для солдат с психосоматическими заболеваниями с низким общим уровнем саморегуляции и самостоятельности свойственны низкие показатели устойчивости к стрессу. Это выражается в зависимости от мнений и оценок окружающих, плохой защищенности от воздействия стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, базирующейся на неуверенности в себе, пессимистичности и пассивности.

Далее нами определено, что зависимость между общим уровнем саморегуляции и реактивной агрессивностью (r=-0,31 при p<0,05) указывает на следующее: чем выше уровень реактивной агрессивности у солдат-срочников, тем ниже показатели общей саморегуляции эмоциональных состояний. Такие больные склонны к демонстрации превосходства в силе или ее применению по отношению к другому человеку или группе лиц. Данные испытуемые проявляют высокий уровень психопатизации, характеризующийся агрессивным отношением к социальному окружению и выраженным стремлением к доминированию. Значимая прямая корреляционная связь по данному фактору выявлена со шкалой «самостоятельность» (r=0,326 при p<0,05). Такие взаимосвязи дают возможность констатировать, что несамостоятельность в разработке своих планов действий, частое и некритичное следование чужим советам ведут к негативному отношению к социальному окружению, пассивности, неуверенности в себе.

Также нами установлена обратная корреляционная связь между фактором «эмоциональная лабильность» и шкалами «общим уровнем саморегуляции» (r=-0,335 при p<0,05), «планирование» (r=0,368 при p<0,01). Это говорит о том, что для солдат срочной службы с хроническим гастритом с низкими показателями планирования и саморегуляции эмоциональных состояний свойственны высокие показатели по шкале эмоциональной лабильности.

Таким образом, формирование саморегуляции происходит в общем контексте определенных регуляторно–приспособительных свойств личности и функциональных систем. Полученные данные могут оказать значительную помощь соответствующим должностным лицам военномедицинской службы в организации мероприятий по медицинскому обеспечению профессионального здоровья военнослужащих, в частности при решении задач по проведению целенаправленной профилактической работы (своевременное выявление терапевтической патологии, проведение контрольных медицинских обследований лиц, находящихся под диспансерным динамическим наблюдением и т.д.). Это, соответственно, при-

Ю.В. Доноева. Специфика личностных установок подростков на здоровый образ жизни ведет к предупреждению возникновения заболеваний, их рецидивов, возможных осложнений, и, как следствие, снижению уровня госпитализаций.

Список литературы Особенности саморегуляции эмоциональной сферы военнослужащих срочной службы при психосоматических заболеваниях

- Литвинцев С.В. Психическое здоровье военнослужащих. - СПб., 2002.

- Маклаков А.Г. Основы психологического обеспечения профессионального здоровья военнослужащих: автореф. дис.. д-ра психол. наук. - СПб., 1996.

- Моросанова В.И. Личностные аспекты саморегуляции произвольной активности человека // Психол. журн. - 2002. - Т. 23, № 6. - С. 5-18.