Особенности сельскохозяйственных орудий для ромбовидной вспашки

Автор: Споданейко А.А., Кузьмин Д.Е., Головин А.Ю., Лощинина А.М., Чупин П.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Процессы и машины агроинженерных систем

Статья в выпуске: 1 (33), 2019 года.

Бесплатный доступ

Почва является уникальным природным телом, характеризующим плодородие земли. Состоит из твердых частиц, почвенной воды, воздуха и живых организмов. Служит объектом изучения многих наук, каждая из которых исследует ее со своих позиций. В земледельческой механике почву необходимо рассматривать как объект механической обработки. Как и в любой другой отрасли производства, в земледелии нельзя создавать совершенные почвообрабатывающие машины и тракторы, разрабатывать прогрессивную агротехнику различных сельхозкультур без систематического изучения физико-механических и технологических свойств почвы. Многообразие ее свойств создает определенные трудности при исследовании и испытании почвообрабатывающих орудий, поэтому чрезвычайно важно знать основные, необходимые как при оценке результатов работы орудия или машины, так и при их теоретическом обобщении. Также при разработке новых рабочих органов следует учитывать множество особенностей почвы, в которой их будут применять. Наиболее стабильные почвенные характеристики для классификации - генетический тип и механический состав...

Ромбовидная вспашка, косоугольная вспашка, обработка почвы, модернизация орудий

Короткий адрес: https://sciup.org/142220526

IDR: 142220526 | УДК: 631.31

Текст научной статьи Особенности сельскохозяйственных орудий для ромбовидной вспашки

При вспашке пересохших почв происходит образование крупных глыб [1]. Сухие почвы после вспашки требуют дополнительной обработки боронами, катками или другими орудиями [2]. Отрицательные результаты дает и вспашка увлажненных и переувлажненных почв [3]. При обработке таких почв (относительная влажность > 80%) пласт, сохраняя форму сплошной ленты, остается слабо взрыхленным, его поверхность после оборота блестит, так как отвал зализывает пласт, в результате почва после просыхания непригодна для последующих операций [4].

При определенной оптимальной влажности физико-механические свойства почвы становятся наилучшими для обработки [5], так как почва легче режется, крошится и скользит по рабочей поверхности рабочего органа [6]. Наиболее благоприятные условия для работы почвообрабатывающих орудий создаются, если почва находится в состоянии «спелости», т.е. при ее относительной влажности 50–70%.

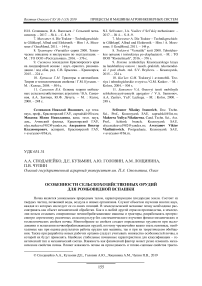

Влажность и механический состав почвы в немалой степени влияют на удельное сопротивление [7]. При вспашке под удельным сопротивлением почвы понимают удельное сопротивление плуга (Н/см2) с культурной лемешно-отвальной поверхностью на скорости 6 км/ч. О влиянии влажности почвы на удельное сопротивление плуга можно судить по графику (рис. 1), приводимому С.А. Иофиновым [8]; видно, что при определенной влажности почвы удельное сопротивление плуга почти неизменно и минимально. Этот диапазон влажности определяет механическую «спелость» почвы. У каждого почвенного типа и почвенной разновидности, при присущей им оптимальной влажности, свой количественный показатель удельного сопротивления, свои минимум и максимум. Из рис. 1 видно, что удельное сопротивление плуга на всех типах почв с ухудшением условий для механической обработки увеличивается по криволинейной зависимости, причем интенсивность увеличения на тяжелых почвах выше, чем на легких.

Рис. 1. Влияние абсолютной влажности почвы на удельное сопротивление плуга (за 100% принято удельное сопротивление на почве нормальной влажности)

По разнообразию типов почв территория Омской области делится на почвенные зоны: лесостепную, южную, таежно-лесную и степную. Наибольшую часть территории Омской области (около 51%) занимает лесостепная зона. В ее почвенном покрове преобладают черноземно-луговые, лугово-черноземные и луговые почвы, а также комплексы солонцовых почв. Среднее содержание гумуса колеблется в пределах 4-5%. Под сельскохозяйственные нужды в данной зоне освоено 3744 тыс. га земель, из них 56% занимает пашня.

Таежно-лесная зона наиболее ограничена по площади сельхозугодий (600 тыс. га). Эта зона ниже всех относительно уровня океана, а также заболочена и как следствие переувлажнена; грунтовые воды залегают на глубине до 3 м. Земельный фонд по большей части представлен луговыми, подзолистыми, болотными почвами, в большинстве своем маломощными, кислыми, с низким запасом гумуса (не более 3%), фосфора и азота.

Степная зона территориально занимает около 9% площади Омской области, но в ней наиболее развито сельскохозяйственное производство: обработанные земли в отдельных хозяйствах достигают 95%. В земельном фонде степной зоны преобладают обыкновенные и южные черноземы, а также карбонатные и солонцовые черноземы. Количество гумуса - в пределах 4-9%.

В Омской области постоянно проводится агрохимический контроль состояния почв. Контролируется содержание гумуса в почве, уровень кислотности, обеспеченность почв фосфором и калием, уровень загрязненности тяжелыми металлами, а также химическими элементами. По статистическим данным областной агрохимической службы, около 87% обрабатываемых пахотных земель нуждаются в периодическом дополнительном внесении фосфоросодержащих веществ в комплексе с удобрениями. Содержание калия в почвах области значительно выше в процентном отношении. В степной зоне и южной лесостепи около 98% земель имеют высокую обеспеченность калием. Минимально его содержание в северной зоне (87%). Средние ежегодные потери гумуса в результате земледелия - 0,4 т/га. По данным исследований, на сегодняшний день произошло снижение валовых запасов гумуса в сельскохозяйственных почвах до 1015% от первоначальных показателей (от начала освоения земель), особенно на юге Омской области.

Также почвы недостаточно обеспечиваются и органическими удобрениями, необходимыми для поддержания ее плодородия. Во многих районах Омской области в связи с сокращением количества предприятий отрасли животноводства уже несколько лет подряд органические удобрения перестали вносить в почву. В Омской области насчитывается более 3 млн га земель, предрасположенных к развитию эрозионных и дефляционных процессов, из них уже подвержено разрушению и требуют восстановления около 17% от всех сельхозземель. Процессы эрозии почвы наиболее сильно проявляются в степной и южной лесостепной зонах Омской области.

Основные элементы почвообрабатывающих машин - их рабочие органы, от их рациональной конструкции зависят качество и энергоемкость выполняемых технологических операций и эффективность работы орудия в целом. Основной рабочей частью корпуса плуга является его лемешно-отвальная поверхность.

Тяговое сопротивление лемешно-отвальной поверхности, в зависимости от конструктивных параметров, условий и режима работы агрегата, определяется в основном экспериментальным путем. Поэтому для выявления влияния конструктивных параметров корпуса плуга на сопротивление некоторыми исследователями строился ряд корпусов, отличающихся между собой, затем проводились их сравнительные исследования в разных эксплуатационных условиях [9].

Уменьшение качества крошения почвы с уменьшением вылета направляющей кривой становится понятным, если принять во внимание

L = R(1 – sin ε 1 ), (1) где R – радиус направляющей кривой отвала, мм; ε 1 – угол постановки лемеха ко дну борозды, град.

С уменьшением L уменьшается и радиус R . Уменьшение R приводит к возникновению больших изгибающих сил, которые производят более интенсивное крошение почвы [10].

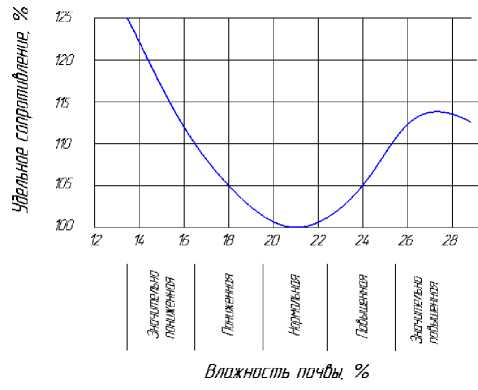

Обработка поля традиционными плугами все менее эффективна и более затратна в сравнении с плугами для ромбовидной вспашки. Особенностью данных плугов является форма поперечного сечения пласта – параллелограмма или ромба, за счет данной особенности при обороте пластов они не мешают друг другу, благодаря чему возможно уменьшение межкорпусного расстояния (рис. 2); за счет этого уменьшается габарит плуга по длине, это обеспечивает большую устойчивость его хода по ширине захвата и глубине обработки.

Рис. 2 . Схема поперечного сечения пласта почвы, оборачиваемого корпусом плуга для ромбовидной вспашки

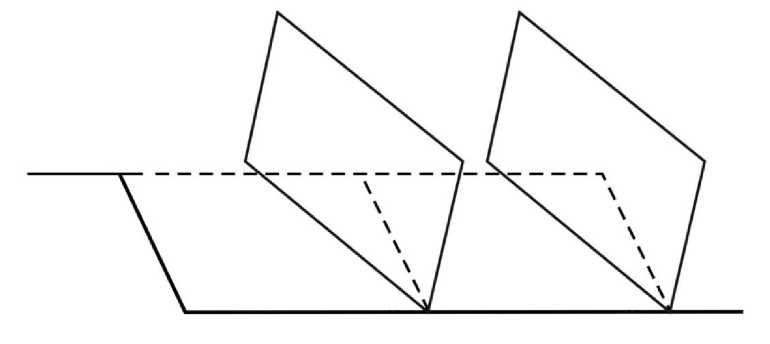

На рис. 3 показано, что за счет изменения угла наклона полевого обреза отвала можно улучшать процесс резания пласта при отделении его от монолита почвы и выбирать оптимальные значения ширины борозды (В ш , В у ), снижать при необходимости энергозатраты за счет уменьшения подъема Δh центров С 1 , С 2 масс пласта.

Важнейшим фактором развития плугов является экономическая целесообразность их использования. Улучшений данного показателя можно добиться несколькими методами, которые также являются особенностями при использовании плугов для ромбовидной вспашки:

-

1. Снижение тягового сопротивления дает экономию топлива. В случае с плугами для ромбовидной вспашки снижение тягового сопротивления достигается за счет повышения устойчивости движения трактора и плуга. Это повышает качество обработки почвы, а также сокращает огрехи в виде необработанных и дважды обработанных участков.

-

2. Возможность увеличения ширины захвата, это уменьшает количество проходов для обработки поля, следовательно, сокращает затраты топлива и времени. Увеличение ширины захвата плуга приводит к увеличению его длины, сказываясь на маневренности агрегата в целом. При использовании плугов для ромбовидной вспашки данная

-

3. Увеличение скорости вспашки, что дает прирост экономической эффективности за счет возможности уложиться в агротехнические сроки обработки почвы и посева культур. Уменьшение времени вспашки дает возможность иметь экономическую эффективность за счет снижения финансовых затрат, также становится возможным использование трактора на других работах.

-

4. Также при использовании ромбовидных плугов за счет движения трактора по борозде управление становится проще, это снижает нагрузки на работника.

особенность перестает быть критической, так как возможно уменьшение межкорпусного расстояния за счет того, что пласт приобретает форму ромба (параллелограмма), которая не создает помех обороту пласта соседнего корпуса. Таким образом становится возможным увеличение ширины захвата без значительного увеличения длины агрегата. Уменьшение межкорпусного расстояния плугов для ромбовидной вспашки возможно с 800 мм до 600 мм.

Рис. 3. Поперечное сечение пласта почвы, оборачиваемого корпусом плуга для ромбовидной вспашки, и открываемая борозда

По мнению некоторых специалистов, при движении трактора по борозде происходит уплотнение ее дна. Однако это уплотнение ниже уровня расположения корневой системы культурных растений и не будет оказывать значительного отрицательного влияния на урожайность. Кроме того, в результате замерзания почвы и ее оттаивания происходит естественное разуплотнение.

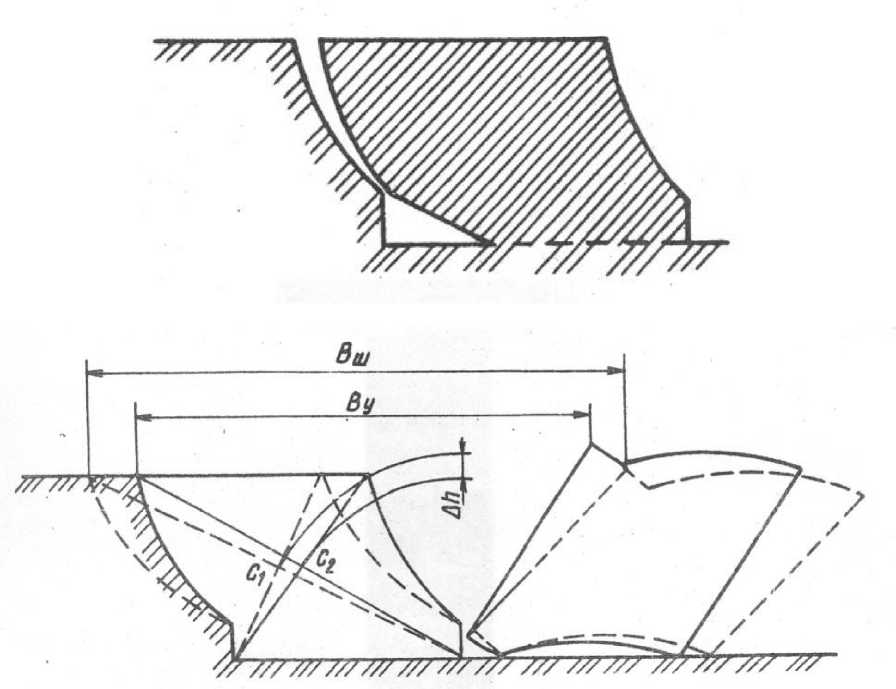

Рис. 4 . Корпус плуга для ромбовидной вспашки

В последние годы наблюдается тенденция применения энергонасыщенных тракторов и как следствие возможность их использования в широкозахватных, более производительных агрегатах, что повышает затраты на горюче-смазочные материалы. Использование плугов для ромбовидной вспашки может снизить расход топлива, а также дает другие преимущества.

A.A. Spodaneyko, D.E. Kuzmin, A.Yu. Golovin, A.M. Loschinina, P.V. Chupin

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Features of agricultural tools for ploughing diamond

Список литературы Особенности сельскохозяйственных орудий для ромбовидной вспашки

- Механизация растениеводства: учеб. пособие/А.Ю. Головин . -Омск: Изд-во ФГБОУ ВО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2017. -198 с.

- Демчук Е.В. Пути повышения урожайности зерновых культур/Е.В. Демчук, М.С. Чекусов, Д.А. Голованов//Научное и техническое обеспечение АПК, состояние и перспективы развития. -2016. -С. 11-13.

- Споданейко А.А. Плюсы и минусы использования плугов для ромбовидной вспашки/А.А. Споданейко, П.В. Чупин//Вестн. современных исследований. -2018. -№ 10.1. -С. 201-202.

- Чупин П.В. Почвообрабатывающие, посевные и уборочные машины: учеб. пособие/П.В. Чупин. -Омск: Изд-во ФГБОУ ВО ОмГАУ, 2007.

- Шмидт А.Н. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы/А.Н. Шмидт, А.С. Союнов//Сб. материалов ХХIII науч.-техн. конф. обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ. -Омск: Изд-во ФГБОУ ВО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2017. -С. 100-103.

- Сравнительный анализ агротехнических характеристик посевных комплексов, оборудования дисковыми сошниками/Е.В. Демчук //Электрон. науч.-метод. журн. Омского ГАУ. -2017. -№ 1(8). -С. 22.

- Кузьмин Д.Е. Показатели и определение качества вспашки/Д.Е. Кузьмин, С.В. Бирков, А.С. Ишутко//Развитие науки и техника: механизм выбора и реализации приоритетов: Междунар. науч.-практ. конф. (22.03.2018, г. Самара). В 3 ч. Ч. 2. -Стерлитамак. -С. 161-163.

- Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка/С.А. Иофинов. -М.: Колос, 1974. -480 с.

- Кузьмин Д.Е. Сравнительный анализ видов отвальной вспашки по форме отрезаемого пласта/Д.Е. Кузьмин, П.В. Чупин//Электрон. науч.-метод. журн. Омского ГАУ. -№ 2(13). -2018. -С. 6.

- Two-Cotton Sowing Soundry of Grain Crops with Different Mineral Fertilizer Level/E.V. Demchuk et al.//IOP Conference Series: IX International Scientific Practical Conference "Innovative Technologies in Engineering". -IX International Scientific Practical Conference "Innovative Technologies in Engineering", Published under licence by IOP Publishing Ltd, Volume 1059, conference 1, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1059/1/012009.