Особенности сигнально-кодовой конструкции, устойчивой к общим замираниям в декаметровом канале связи

Автор: Хабаров Е.О., Максимов Е.В.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлена сигнально-кодовая конструкция с повышенной устойчивостью к общим замираниям. В основе предложенной сигнально-кодовой конструкции лежат последовательный (одноканальный) метод передачи, турбо-решетчатая кодовая модуляция, передача с повышенной удельной скоростью манипуляции (быстрее т. н. скорости Найквиста). Основной особенностью предложенной сигнально-кодовой конструкции является разнесение во времени кодовых символов. Для декодирования используется итеративная процедура. Турбо-декодер состоит из двух декодеров по максимуму апостериорной вероятности, которые обмениваются априорными сведениями через псевдослучайный перемежитель. В статье представлены вероятностные характеристики, полученные путем имитационного моделирования. Эти характеристики подтверждают эффективность предложенного метода.

Полные замирания, последовательная передача, турбо-решетчатая кодовая модуляция (тркм), разнесение во времени, итеративная процедура, вероятностные характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/140256312

IDR: 140256312 | УДК: 621.391 | DOI: 10.18469/1810-3189.2020.23.2.29-36

Текст научной статьи Особенности сигнально-кодовой конструкции, устойчивой к общим замираниям в декаметровом канале связи

Основными особенностями декаметрового (ДКМВ) канала связи являются фактор многолучевого распространения сигнала и сложная помеховая обстановка [1; 2].

Если задержка между сигналами отдельных лучей 1

Apq > 2f ’ где F – эффективная полоса частот, занимаемая сигналом; p, q – номера лучей, то мы имеем канал с разделяющимися лучами [3], что характерно при отражении сигналов отдельных лучей от различных слоев ионосферы. При этом принимаемый сигнал претерпевает селективные замирания, при которых различные спектральные составляющие принимаемого сигнала имеют различную интенсивность.

Необходимо отметить, что сигнал каждого луча включает в себя множество сигналов отдельных подлучей, каждый из которых имеет задержку относительно некоторого среднего значения

i

-

5 Р , l « 2F ’ ^2)

где p – номер луча; l – номер подлуча.

При этом сигнал каждого луча претерпевает общие (гладкие) замирания, при которых все спектральные составляющие имеют одинаковую изменяющуюся во времени интенсивность.

Наиболее известны т. н. релеевские замирания [1–3], при которых квадратурные компоненты принимаемого сигнала распределены по гауссовскому закону, модуль мгновенной амплитуды – по релеевскому закону, а мгновенная фаза – по равномерному закону.

В основе предлагаемой сигнально-кодовой конструкции (СКК) лежит т. н. последовательный, т. е. одноканальный ( mono-Carrier ), метод передачи.

В настоящее время разработано большое число модемов для декаметровых (коротковолновых) каналов связи. Большинство разработок использует структуру сигнала OFDM, то есть разбиение информационного потока на блоки и параллельную передачу ( multi-Carrier ) на ортогональных поднесущих. Такая структура сигнала приводит к большому пик-фактору группового сигнала и предъявляет высокие требования к линейности тракта. Кроме того, при таком подходе сигналы отдельных лучей для каждого сигнального элемента перекрываются во времени, что ухудшает помехоустойчивость системы при наличии многолучевого распространения и селективных замираний. В отличие от многоканальных систем, при последовательной (одноканальной) передаче сигналы отдельных лучей для каждого сигнального элемента не перекрываются во времени и замирают независимо, что повышает устойчивость к фактору многолучевого распространения и селективным замираниям.

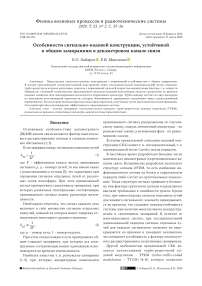

Другой особенностью предлагаемой СКК является использование турбо-решетчатой кодовой модуляции – ТРКМ (turbo-trellis-coded modulation – TTCM) [4–8], которая позволяет

Рис. 1. Функциональная схема турбо-кодера с посимвольным перемежением и поочередной децимацией кодовых последовательностей (система Робертсона – Верца)

Fig. 1. Functional diagram of a turbo encoder with symbol-by-symbol interleaving and alternate decimation of code sequences (Robertson–Vertz system)

оптимальным образом сочетать исправляющую способность турбо-кода и дистанционные характеристики сигнального созвездия.

Кроме того, предлагаемая СКК предусматривает передачу с повышенной скоростью манипуляции (быстрее т. н. скорости Найквиста), что позволяет добиться оптимального соотношения между скоростью манипуляции и позиционностью сигнальной системы [9–12].

Перечисленные особенности предлагаемой СКК позволяют эффективно бороться с селективными замираниями и аддитивными помехами различного типа. Однако такие подходы малоэффективны при наличии в канале связи общих (гладких) замираний.

Один из возможных вариантов борьбы с этим явлением будет рассмотрен в следующих разделах данной статьи.

каждый из которых включает в себя n бит и представляет собой конкатенацию информационного (систематического) вектор-символа d и проверочного (паритетного) вектор-символа р , включающего в себя n - к бит:

с? > =[ d i 1 ' , p i" ] ,

4° -[ d “> , p «> ]-[n { d »> } , p «>

где П { d } - оператор, определяющий функционирование перемежителя.

Последовательность с выхода нижнего кодера поступает на деперемежитель П , переставляющий кодовые символы в обратном порядке. При этом на его выходе формируется последовательность кодовых вектор-символов с3> =П-1

М’И

П- 1 Id?}^' НЬ

П- 1 {"/ 'ч: • П " ’ { p 2”} ]=[ di:' р З1 ] •

Следует отметить, что в силу систематического характера RSC-кодеров информационные составляющие на выходах деперемежителя и верхнего кодера RSC1 совпадают. При этом паритетные составляющие (р1> и рф соответственно) различны, 1 3 (1> поскольку символы p1 являются линейной комбинацией исходной последовательности информационных символов di>, а последовательность паритетных символов рд> представляет собой де-перемеженную последовательность символов р2>, которые, в свою очередь, являются линейной комбинацией последовательности информационных символов d2l> с выхода перемежителя П•

Применение деперемежителя П- 1 позволяет несколько упростить реализацию декодера [4; 5].

Главной особенностью предлагаемой СКК является то, что последовательность кодовых симво-

|

Р(А) СР,1 |

Г(А) Lp,3 |

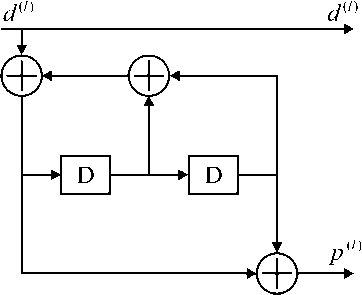

Рис. 2. Структура передаваемой кодовой последовательности при пакетной передаче

Fig. 2. The structure of the transmitted code sequence in packet transmission

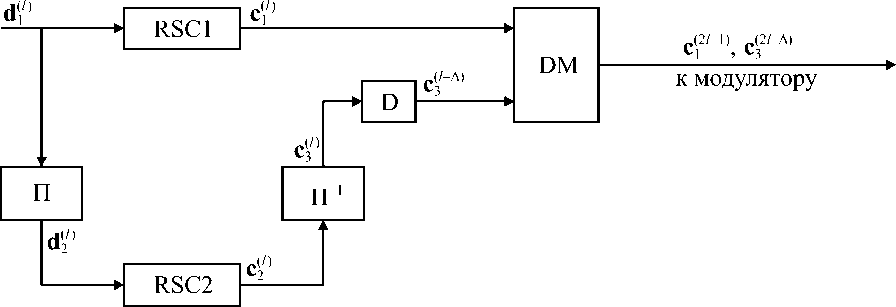

Рис. 3. Функциональная схема турбо-декодера

Fig. 3. Functional diagram of the turbo decoder

лов с выхода перемежителя е ^ получает задержку относительно кодовой последовательности с выхода верхнего кодера е ^) . При этом задержка составляет величину А символов и обеспечивается с помощью блока задержки D .

Кодовые последовательности е ^) и Сд—А ) подаются на мультиплексор-дециматор DM , который на нечетных тактах подает на свой выход кодовый вектор-символ с верхнего кодера, а на четных – с нижнего.

При пакетной связи кодовая последовательность разделяется на отдельные фрагменты (пакеты). Применительно к данной СКК каждый кодовый пакет с номером p разделяется на два кодовых вектора, первый из них включает в себя нечетные кодовые символы, формируемые верхним декодером:

C p,i =[ е ( рТ) ] , (5) а второй включает в себя четные кодовые символы, формируемые нижним декодером, снимаемые с выхода блока задержки D :

" = [ c ' З^^ (6)

Объединенная последовательность прореженных последовательностей кодовых символов е 1 ) и С д —А ) подается на модулятор ( Mapper ), который формирует соответствующие сигнальные элементы.

В данной статье рассмотрен случай, когда кодер формирует всего две такие последовательности, которые соответствуют верхнему и нижнему RSC-кодерам. Тем не менее представленные в данной статье результаты можно распространить и на более сложный вариант, предусматривающий использование большего числа кодеров и перемежителей.

2. Декодирование предложенной СКК

В основе процедуры декодирования предложенной СКК лежит метод итеративного турбо-декодирования [4; 5]. Функциональная схема турбо-декодера представлена на рис. 3.

На вход декодера поступает последовательность достаточных статистик у , формируемая демодулятором. Кроме того, задачей демодулятора является в случае необходимости подавление межсимвольной интерференции, возникающей в канале связи.

Указанная последовательность достаточных статистик подается на сверточный декодер по максимуму апостериорной вероятности [13] МАВ1 , а также на псевдослучайный перемежитель П 1 .

При этом необходимо отметить, что декодер МАВ1 декодирует в соответствии с кодовой решеткой «верхнего» кодера RSC1. Результатом этого декодирования является вектор априорных вероятностей Apr1, который представляет собой априорную (внешнюю) информацию, предназначенную для декодера МАВ2, который декодирует перемеженную последовательность достаточных статистик П{у} в соответствии с кодовой решеткой нижнего «кодера» RSC2.

В результате этой процедуры формируется вектор априорных вероятностей Apr2 , который че

— 1

рез деперемежитель П подается на «верхний» декодер МАВ1 и является для последнего внешней (априорной) информацией.

Далее процесс итеративного турбо-декодирования повторяется аналогично. Общее число итераций определяется величиной N tr .

На последней итерации «нижний» декодер МАВ2 принимает окончательное решение относительно вектора символов информационного пакета d 1) .

3. Характеристики качества

Оценка помехоустойчивости предложенной СКК осуществлялась методом имитационного компьютерного моделирования на языке технических вычислений MATLAB.

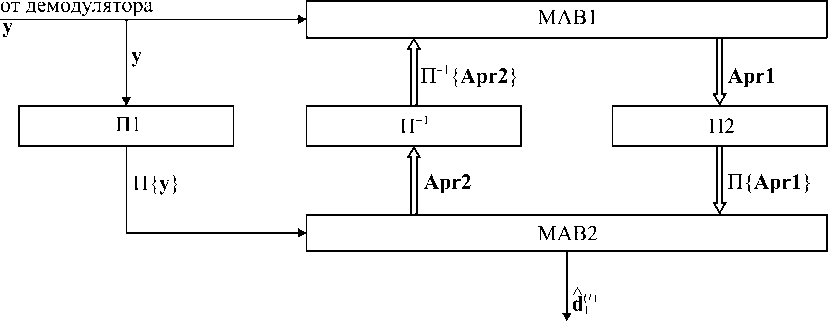

При моделировании использовалась простейшая СКК на основе двух RSC-кодов (5,7), а также системы модуляции ФМ-4. Функциональная схема соответствующего RSC-кодера приведена на рис. 4.

В состав кодера входят два элемента задержки D и три сумматора по модулю 2. Относитель- ная скорость кода R = -. На один входной информационный бит d(1) на выход кодера поступают

Рис. 4. Функциональная схема RSC-кодера

Fig. 4. Functional diagram of the RSC encoder два бита: информационный d(1) и проверочный (паритетный) р"1). Данный кодер является систематическим и рекурсивным. Его импульсная характеристика имеет бесконечную длину, что является исключительно важным при формировании турбо-кодов [4; 5].

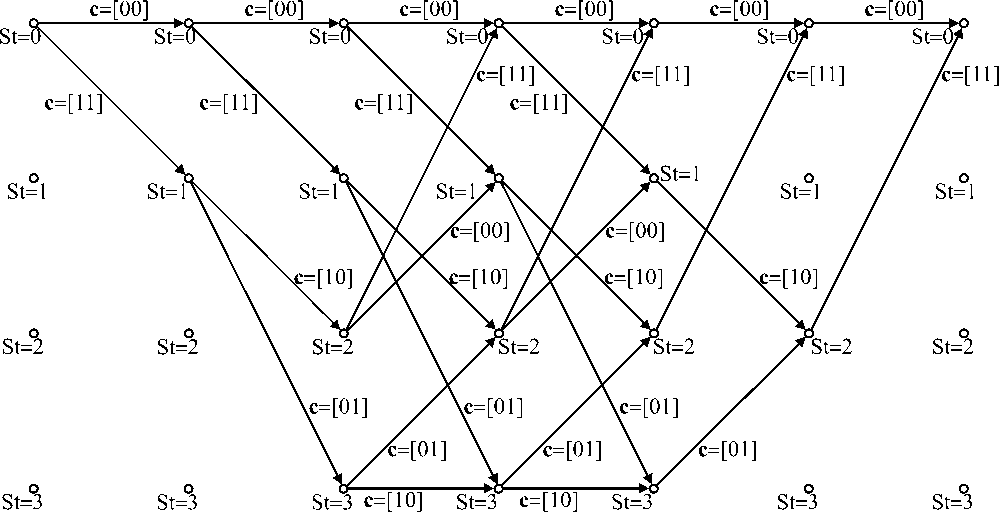

Решетчатая диаграмма ( Trellis ) данного кода представлена на рис. 5.

Из решетчатой диаграммы следует, что минимальный вес имеет ненулевой путь w = [St = 0, St = 1,St = 2,St = 0 ]. (7)

При этом обеспечивается свободное хэмминго-во расстояние dH. f = 5. (8)

Сигнальное созвездие, на основе которого строится предложенная СКК, представлено на рис. 6.

Рис. 5. Решетчатая диаграмма RSC-кодера

Fig. 5. Trellis diagram ofthe RSC encoder

|

^(с=[11]) |

6(с=[01]) |

|

|

6(с=[01]) < |

>Ь(с=[ОО]) |

Re |

Рис. 6. Сигнальное созвездие предложенной СКК

Fig. 6. Signal constellation of the proposed CCM

, I S 3I ( t ) , , X

SNR 3 = 10 lg == + k 3 , F (дБ).

n 3 ( t )

Необходимо, отметить, что ребрам решетчатой диаграммы соответствуют противоположные сигнальные элементы, что обеспечивает максимальное (при заданном кодовом ограничении) свободное евклидово расстояние (эквивалентную энергию СКК)

d E , f = 10 E Вт • c, (9)

где E – энергия единичного сигнального элемента (ЕСЭ).

Моделирование производилось следующим образом.

Решение относительно переданного информа-

Фединговые коэффициенты k 1 F и k 3 F (дБ) характеризуют ослабление составляющих анализируемого сигнала вследствие замираний.

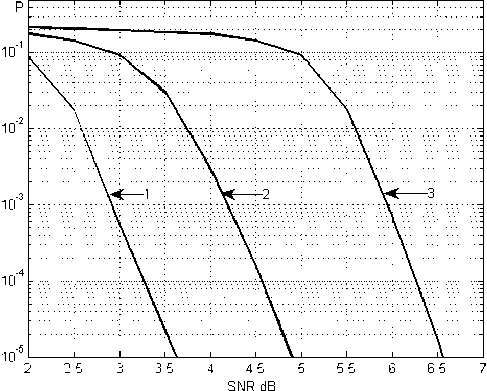

На рис. 7 представлены характеристики помехоустойчивости применительно к однолучевому замирающему каналу при отсутствии замираний (кривая 1), при ухудшении отношения сигнал/шум в последовательности z 3 ( t ) ( k 3 f =- 3 дБ) (кривая 2), а также при k 3 F = - 6 дБ (кривая 3).

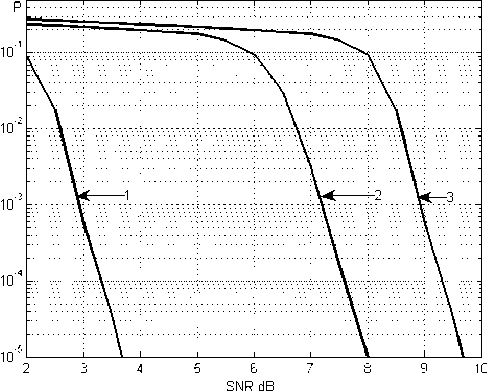

В свою очередь, на рис. 8 представлены характеристики помехоустойчивости применительно к однолучевому замирающему каналу при отсутствии замираний (кривая 1), при ухудшении отношения сигнал/шум в последовательности Z 3 ( t ) при k 3 F = - 6 дБ (кривая 2), а также при одновременном замирании обоих последовательностей глубиной - 6 дБ (кривая 3).

Из сравнительного анализа представленных ха-

ционного пакета осуществлялось на основе двух принятых последовательностей:

z 1 ( t ) = Y 1 s 1 ( t ) + a 1 n 1 ( t ) , (10)

рактеристик следует, что разнесение во времени кодовых символов при турбо-решетчатой кодовой модуляции позволяет существенно ослабить влияние общих (гладких) замираний.

К сожалению, полное замирание одной из последовательностей, определяемых соотношениями (10) или (11), приводит к несократимой вероятности ошибки

z 3 ( t ) = Y 3 S 3 ( t ) + a 3 n 3 ( t ) ,

где S 1 ( t ) - сигнально-кодовая последовательность с единичной дисперсией, соответствующая последовательности кодовых символов C p 1 , поступающих с верхнего RSC-кодера, а S 3 ( t ) - аналогичная сигнально-кодовая последовательность, соот-

P f - 0,3. (14)

Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что данный метод желательно дополнить другими методами подавления общих замираний.

ветствующая последовательности кодовых сим-

волов C

( А ) p, 3

,

формируемых нижним RSC-кодером

с учетом задержки и депереме ж ения (см. рис. 1 и

рис. 2); коэффициенты Y 1 , у 3 е 0; 1; шумовые коэффициенты G 1 и ^ 2 связаны с соответствующим отношением сигнал/шум (signal-noise-ratio – SNR ) следующим образом:

^ 1 =

- 0,1 SNR

° 3 =

/ -0,1 SNR

где, в свою очередь, параметры

S 2 ( t ) , , х

SNR 1 = 10 lg 1 1 V I + k 1F F (дБ), (13)

n 1 ( t )

Заключение

В данной статье предложена сигнально-кодовая конструкция на основе ТРКМ, позволяющая ослабить влияние общих (гладких) замираний.

Основная идея предложенного метода заключается в том, что кодовые символы, формируемые различными RSC-кодерами, поступают в канал связи с задержкой, заведомо превышающей квазипериод замираний, в результате чего замирания соответствующих сигнальных последовательностей становятся независимыми.

Декодирование принимаемой сигнально-кодовой последовательности осуществляется с помощью итеративного турбо-декодера, основу которого составляют два декодера по максимуму апостериорной вероятности.

Рис. 7. Характеристики помехоустойчивости при: 1 - к 1 F = 0, k, „ = 0; 2 - k „ = 0, k, „ = - 3 дБ; 3 - к „ = - 3, k, „ =- 3 дБ

3 , F 1 , F 3 , F 1 , F 3 , F

Fig. 7. Characteristics of noise immunity at: 1 - к 1 F = 0, к 3 F = 0;

Рис. 8. Характеристики помехоустойчивости при: 1 - к 1 f = 0, k 3 F = 0; 2 - k i F = 0, k 3 f =- 6 дБ; 3 - k ^ = - 6, k 3 f =- 6 дБ Fig. 8. Characteristics of noise immunity at: 1 - к 1 F = 0, к 3 F = 0;

2 - к = 0, k „ = - 6 dB; 3 - к = - 6, к , = 6 dB

1 , F 3 , F 1 , F 3 , F

2 - к = 0, k, „ = - 3 dB; 3 - к = - 3, k, „ = - 3 dB ’

1 , F 3 , F 1 , F 3 , F

Проведенное имитационное компьютерное моделирование на языке технических вычислений MATLAB показало, что разнесение во времени кодовых символов при турбо-решетчатой кодовой модуляции позволяет существенно ослабить влияние общих (гладких) замираний.

К сожалению, полное замирание одной из последовательностей приводит к несократимой вероятности ошибки.

Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что данный метод желательно дополнить другими методами подавления общих замираний (например, приемом на разнесенные антенны, разнесением во времени элементов кодовых символов, пространственно-разнесенной передачей с задержкой одного из сигналов и т. д.).

Тем на менее предложенный в данной статье метод может оказаться полезным при разработке телекоммуникационных систем, предназначенных для работы в каналах с замираниями.

Списков литературы

Список литературы Особенности сигнально-кодовой конструкции, устойчивой к общим замираниям в декаметровом канале связи

- Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. М.: Радио и связь, 1982. 304 с.

- Николаев Б.И. Последовательная передача дискретных сообщений по непрерывным каналам с памятью. М.: Радио и связь, 1988. 264 с.

- Николаев Б.И., Кловский Д.Д. Оптимальная обработка цифровых сигналов в каналах с многолучевостью в условиях разделения сигналов отдельных лучей // VIII Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, Навигация, Связь»: материалы. Воронеж, 2002. Т. 2. С. 823–832.

- Blackert W., Wilson S. Turbo trellis coded modulation // Proc. Conference of information Signals and System CISS. 1996.

- Robertson P., Worz T. Bandwidth-efficient turbo trellis-coded modulation using punctured component codes // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. 1998. Vol. 16. № 2. P. 206–218. DOI: https://doi.org/10.1109/49.661109.

- Bandwidth-efficient parallel concatenated coding schemes / S. Benedetto [et al.] // Electronics Letters. 1995. Vol. 31. № 24. P. 2067–2069. DOI: https://doi.org/10.1049/el:19951447.

- Хабаров Е.О., Максимов Е.В. Алгоритм турбо-декодирования сигналов с ТРКМ в каналах с МСИ // Инфокоммуникационные технологии. 2012. Т. 10. № 2. С. 34–39.

- Хабаров Е.О., Фомченко Я.Э. МАВ-декодер сигналов с ТРКМ с использованием двунаправленного выравнивания // Инфокоммуникационные технологии. 2012. Т. 10. № 2. С. 34–39.

- Хабаров Е.О. Анализ характеристик качества сигнальных конструкций при передаче дискретных сообщений с повышенной удельной скоростью модуляции // Успехи современной радиоэлектроники. 2008. № 8. С. 78–87. URL: http://www.radiotec.ru/article/2104.

- Transmitter architecture for faster-than-Nyquist signaling systems / D. Dasalukunte [et al.] // 2009 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. 2009. P. 1028–1031. DOI: https://doi.org/10.1109/ISCAS.2009.5117934.

- McGuire M., Sima M. Discrete time faster-than-Nyquist signaling // 2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM. 2010. P. 1–5. DOI: https://doi.org/10.1109/GLOCOM.2010.5683272.

- Хабаров Е.О. Передача дискретных сигнальных последовательностей со скоростью модуляции, превышающей скорость Найквиста // Электросвязь. 2012. № 11. С. 43–47.

- Optimal decoding of linear codes for minimizing symbol error rate / L. Bahl [et al.] // IEEE Transactions on Information Theory. 1974. Vol. 20. № 2. P. 284–287. DOI: https://doi.org/10.1109/TIT.1974.1055186.