Особенности смысложизненных ориентаций воспитанников кадетских корпусов и мариинских женских гимназий

Автор: Давыдочкина Юлия Сергеевна, Сафонова Марина Вадимовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 1 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье представлен обзор теоретических положений и исследований, посвященных смысложизненным ориентациям и самоорганизации обучающихся. Последняя рассматривается как совокупность свойств и способностей личности, позволяющих эффективно организовать собственную деятельность. Отмечается противоречие между имеющимися научно обоснованными способами самоопределения в образовательном процессе и отсутствием у большинства обучающихся умений самоорганизации. Цель статьи - охарактеризовать особенности смысложизненных ориентаций воспитанников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий во взаимосвязи с уровнями самоорганизации. Методологию исследования составляют: концепции и инновационные модели личностно-деятельностного подхода (Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.), исследования в области саморегуляции деятельности (К.А. Абульханова-Славская, В.Б. Зинченко, А.А. Леонтьев), теория стремления к смыслу В. Франкла, психология смысла Д.А. Леонтьева, теория смысложизненных ориентаций В.Э. Чудновского. В исследовании приняло участие 242 воспитанника системы кадетского и женского гимназического образования Красноярского края. Базой исследования выступили краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (ККК), краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесосибирский кадетский корпус» (ЛКК), краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шарыповский кадетский корпус» (ШКК) и краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» (КМЖГИ). Для диагностики применялись опросник самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой, «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева. Статистическая обработка данных включала в себя сравнение выборок и анализ взаимозависимости признаков. Для сравнения выборок использован U-критерий Манна - Уитни, корреляционный анализ построен на основе расчета коэффициента корреляции Спирмана. Результаты. Исследование показало, что большинство подростков обладают уровнем сформированности смысложизненных ориентаций по всем шкалам преимущественно на низком и среднем уровнях. Существуют связь между всеми параметрами смысложизненных ориентаций (цель жизни, процесс жизни, результативность жизни, локус контроля - Я и локус контроля - жизнь) и самоорганизацией. Смысложизненные ориентации являются ведущим фактором, способствующим определению жизненных целей. Заключение. Сделаны выводы, что в подростковом возрасте высокий уровень самоорганизации можно считать одним из факторов, влияющих на положительную удовлетворенность жизнью, наличие перспективных целей. Самостоятельность, целеустремленность, осознание собственного отношения к себе, к миру являются значимыми и составляют основу для самореализации себя в социальном мире, придают жизни осмысленность.

Самоорганизация, планирование, продуктивность, самостоятельность, цель, смысл жизни, смысложизненные ориентации, ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/144161844

IDR: 144161844 | УДК: 159.9 | DOI: 10.25146/1995-0861-2020-51-1-187

Текст научной статьи Особенности смысложизненных ориентаций воспитанников кадетских корпусов и мариинских женских гимназий

DOI:

П остановка проблемы. Интересуясь понятием «смысложизненные ориентации», мы пришли к выводу, что существует множество факторов, влияющих на формиро вание значимых ценностей и понимание смысла жизни в подростковой среде. Исследователи рассматривают данное понятие на примере обучающихся средних общеобразовательных школ

[Андросенко, 2005, Буреломова 1 , 2013, Грачева, 2014], учреждений дополнительного образования, высших учебных заведений [Богомаз, 2011; Казарян, 2018]. Однако отмечается недостаток исследований, в которых данный аспект рассматривается для подростков, обучающихся в учреждениях закрытого типа.

Цель статьи - охарактеризовать особенности смысложизненных ориентаций воспитанников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий; выявить уровень самоорганизации с целью определения направлений работы психолога с подростками, родителями и учителями для оказания психологической помощи обучающимся.

Методологию исследования составляют: концепции и инновационные модели личностнодеятельностного подхода (Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.); исследования в области саморегуляции деятельности (К.А. Абульханова-Славская, В.Б. Зинченко, А.А. Леонтьев); особенности временной организации жизнедеятельности (Т.А. Доброхотова, H.A. Мусина, H.H. Брагина, Ю.М. Забродин).

В исследовании приняло участие 242 воспитанника системы кадетского и женского гимназического образования Красноярского края, из них 202 мальчика и 41 девочка.

Диагностический пакет состоит из 6 методик: анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, «Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мандри-ковой, опросник рефлексивности А.В. Карпова, опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой.

Поскольку в настоящей статье отражены результаты, полученные с помощью двух методик, дадим им подробное описание.

Для диагностики сформированности навыков планирования и стратегического целепола- гания применялся опросник самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой. Также методика позволяет диагностировать отдельные проявления саморегуляции обучающихся, отражающиеся в 6 шкалах: планомерность, целеустремленность, настойчивость, самоорганизация, фиксация, ориентация на настоящее.

Для диагностики взаимосвязи смысложизненных и ценностных ориентаций был использован «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, включающий пять шкал, отражающих три конкретных смысложизненных ориентации (цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией) и два аспекта локуса контроля (локус контроля – Я и локус контроля - жизнь). Результаты могут рассматриваться как показатель сформированности навыков целеполагания в рамках исследования общей осмысленности жизни.

Статистическая обработка данных включала в себя сравнение выборок и анализ взаимозависимости признаков. Для сравнения выборок использован U-критерий Манна - Уитни, корреляционный анализ построен на основе расчета коэффициента корреляции Спирмана. Расчет статистических показателей выполнен с привлечением компьютерной статистической программы StatgraphicsPlusv.2.1.

Обзор научной литературы. Исследования смысла жизни и ценностей достаточно популярны как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Большое количество исследований направлено на изучение взаимосвязи ценностных ориентаций с различными психологическими особенностями личности человека.

Понятие «смысл жизни», с одной стороны, охватывает и объединяет профессиональное, духовное, психологическое здоровье, убеждения человека [Maree, 2002], а с другой - относится к умению приспосабливаться к различным обстоятельствам жизни [Manzini, 2012]. А. Антоновский [Antonovsky, 1993] утверждает, что возникающее чувство внутренней согласованности системы ценностей человека является ресурсом, который объясняет смысложизненую ориентацию как взгляд на жизнь.

Исследование смысла жизни человека также отражено в исследованиях К. Юнга, А. Адлера, В. Франкла. В отечественной психологии данное понятие рассматривали А.А. Бодалев, Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев и другие ученые.

Согласно А.Н. Леонтьеву, личностный смысл порождается отношением мотива к цели. Б.С. Братусь в своих исследованиях определяет смысл как сложную динамическую систему, которая обусловливает всю жизнедеятельность человека [Братусь, 2004]. Д.А. Леонтьев рассматривает смысл как «принцип регуляции поведения человека его жизненным миром как целым» [Леонтьев, 2007].

В.Э. Чудновский отмечает, что когда человеку недостаточно жизненного опыта и знаний, происходит выбор формирования своего предназначения в жизни, соответственно, подростковый возраст является сензитивным периодом развития ценностей. Следовательно, смысложизненные ориентации представляют собой состояние направленности личности на достижение смысла жизни [Чудновский, 2006].

Исследования смысложизненных ориентаций современных исследователей сегодня направлены на сравнение понятия «смысла жизни», определение ключевых смысложизненных ориентаций на разных этапах онтогенеза [Михайлюк, 2011; Грачева, 2014; Сахарова, 2012]. Интересным является подход зарубежных исследователей, которые рассматривают вышеуказанные феномены с точки зрения восприятия мира, считая, что определенные ценности формируются благодаря обобщенным ожиданиям того, что произойдет что-то хорошее, либо за счет предвосхищения возникновения негативных событий [Scheier, Carver, 1985; Chang et al., 1997]. Также отмечается, что люди, оптимистично воспринимающие ежедневные события, получают благоприятные результаты в различных сферах своей жизнедеятельности, привлекая при этом поддерживающие социальные отношения и часто используя стратегию адаптивного преодоления. Смысложизненные ориентации рассматриваются учеными как определенная модель саморе- гуляции, в которой человек должен оценивать потенциальные трудности, связанные с достижением желаемой цели. В ответ на эту оценку люди пытаются достичь своих целей, несмотря на невзгоды, либо отстраняются от задуманного [Vassar, Bradley, 2010].

Исследования зарубежных ученых указывают на то, что локус контроля, то есть восприятие внутреннего или внешнего контроля поведения и последствий, влияет на самопроекцию на будущее и определение ближайших и перспективных целей [Schultheissetal, Stead, 2004].

Разнообразно представлены исследования, определяющие взаимосвязи между смысложизненными ориентациями и особенностями профессионального выбора профессии [Мишин, 2015], агрессивностью, как в подростковом, так и в юношеском возрасте [Зубова, Кириенко, 2018; Турсунов, 2016, Слотина 2 , 2002], рефлексией [Клементьева, 2013], мотивацией учебной деятельности [Магазева, Чувата-ева, 2013], социальными представлениями о мире [Никитенко, 2013], ценностями девочек-подростков с антисоциальным поведением [Разумовская 3 , 2009]. Таким образом, анализируются смысложизненные ориентации в зависимости от гендерной и возрастной принадлежности субъектов, устанавливается взаимосвязь с устойчивыми чертами личности.

Вызывает интерес исследование взаимосвязи смысложизненных ориентаций с демографической сегментацией людей [Bassam, 2019]. Результаты показывают, что образование и религия не представляют существенной разницы при определении ключевых ценностей. Тем не менее установлено, что пол, семейное положение, статус, место жительства, статус работы, возраст и количество членов семьи являются существенными переменными.

Для нас наибольший интерес вызывают исследования смысложизненных ориентаций в подростковом возрасте [Попова4, 2009, Рама-наускайте5, 2010]. Ученые исследуют факторы, влияющие на формирование смысложизненных ориентаций подростков в общеобразовательных учреждениях, а также в учреждении дополнительного образования. Также проводились исследования, направленные на проблемы формирования смысложизненных ориентаций у детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Разработаны критерии успешности выпускников данных заведений. Опираясь на взгляды таких ученых, как И.Ю. Истошин, Ш.А. Надирашвили, исследователи утверждают, что именно в подростковом возрасте фор- мируются ценностные ориентации, где главными условиями их сформированности выступают высокий уровень рефлексии, жизненный опыт, произвольное поведение.

Мы планируем дополнить эту область знания результатами нашего исследования, рассматривая особенности смысложизненных ориентаций у обучающихся в учреждениях закрытого типа.

Результаты исследования. В настоящей статье представлены результаты изучения особенностей смысложизненных ориентаций у воспитанников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий системы кадетского и женского гимназического образования Красноярского края.

Таблица 1

Средние значения по шкалам опросника самоорганизации Е.Ю. Мандриковой в группах воспитанников разных учреждений

Average values according to scales of E.Y. Mandrikova,s self-organization questionnaire in student groups of different institutions

Table 1

|

Показатель |

Учреждение |

|||

|

КМЖГИ |

ШКК |

ККК |

ЛКК |

|

|

Планомерность |

16,88 |

15,46 |

13,11 |

12,78 |

|

Целеустремленность |

34,48 |

28,32 |

28,57 |

33,41 |

|

Настойчивость |

27,50 |

21,61 |

22,65 |

20,49 |

|

Фиксация |

21,25 |

21,56 |

19,17 |

18,98 |

|

Самоорганизация |

10,65 |

9,12 |

5,62 |

10,34 |

|

Ориентация на настоящее |

10,25 |

7,68 |

8,18 |

8,61 |

Из полученных данных по шкале «Планомерность» можно отметить, что преобладает низкий уровень. Абсолютное большинство обучающихся несобранны, для них характерно отсутствие стойкой мотивации при планировании своей деятельности в течение дня, а также четко разработанного плана, чаще всего действуют стихийно и необдуманно. По данному показателю не выявлено достоверных различий между мальчиками и девочками.

При этом можно отметить, что, согласно шкале «Целеустремленность», направленность у девочек на определенный результат выше, чем у мальчиков. Им присущи такие характеристики, как адекватная самооценка, ответственное отношение, устойчивая концентрация внимания на определенной ситуации. Мальчики отличаются более низкой концентрацией на поставленных задачах. Им не свойственно концентрироваться на перспективных и текущих целях, в отличие от девочек.

По шкале «Настойчивость» более высокие показатели прослеживаются у девочек, чем у мальчиков (p≤0,05). Их отличают повышенная сконцентрированность на действии, проявление активности, направленной на мобилизацию

своих возможностей. Однако мальчики способны прикладывать волевые усилия для достижения определенных планов.

Воспитанники схожи стремлением довести начатое до конца. При этом независимо от пола прослеживается ригидность при планировании своей деятельности, проявляющаяся в неготовности обучающихся к внешним изменениям, происходит сопротивление незапланированным событиям, проявляются увеличение собственной значимости, высокая степень недоверия (шкала «Фиксация»).

Воспитанникам не свойственно использовать вспомогательные средства для повышения своей результативности, такие как планинги, ежедневники, в которых составляются текущие списки дел либо расписываются перспективные планы (шкала «Самоорганизация»).

Девочки в большей степени, чем мальчики, склонны не откладывать на будущее те дела, которые можно выполнить в настоящем (шкала «Ориентация на настоящее»).

Таким образом, несмотря на обогащенную учебно-воспитательную систему, своеобразный уклад, простроенный режим и распорядок жизнедеятельности, разнообразие образовательных практик и технологий, реализацию вариативной и инвариативной составляющей, обеспечивающих развитие интересов и потребностей, значительной части обучающихся присущ низкий уровень самоорганизации. Воспитанники не склонны распределять свое время, определять приоритетные задачи, отсутствует самостоятельность в решении, планировании и целеполагании, что является важным для достижения лично значимых целей и преодоления возникающих ситуативных затруднений.

Таблица 2

Показатели средних значений по методике «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев)

Indicators of average values according to the method „Test of meaning-life orientations” (D.A. Leontyev)

Table 2

|

Шкалы Группа |

Цели в жизни |

Процесс жизни |

Результативность жизни |

Локус контроля – Я |

Локус контроля – жизнь |

Общий показатель |

|

Общее значение |

31,99 |

30,65 |

26,56 |

22,85 |

31,30 |

104,01 |

|

Девочки |

33,40 |

32,80 |

28,38 |

25,15 |

33,85 |

113,28 |

|

Мальчики |

30,61 |

28,56 |

24,78 |

20,61 |

28,80 |

98,90 |

Как видно из табл. 2, показатели средних значений у мальчиков ниже, чем у девочек, это характерно как для общего показателя, так и для отдельных шкал. Для выявления особенностей смысложизненных ориентаций у воспитанников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий рассмотрим отдельно каждую шкалу по уровневым значениям.

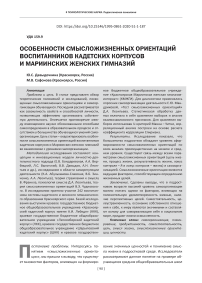

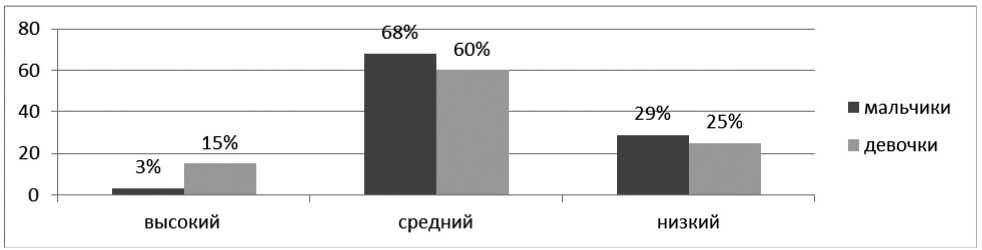

Рис. 1. Уровневое распределение обучающихся по шкале «Цели в жизни» Fig. 1. Level distribution of students according to the scale „Goals in life" [ 94 ]

Как видно из рис. 1, низкий уровень демонстрируют 29 % мальчиков и 22 % девочек, средний – 66 и 55 %, высокий – 5 и 25 % соответственно. Полученные данные свидетельствуют о том, что больше половины обучающихся с уверенностью смотрят в будущее и удовлетворены своей жизнью в данный момент. Однако следует отметить, что имеется значительная часть воспитанников, которые сосредоточены только на повседневных делах, не думая о своих дальнейших перспективах и развитии.

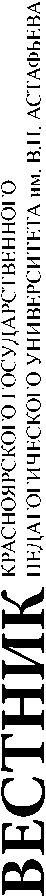

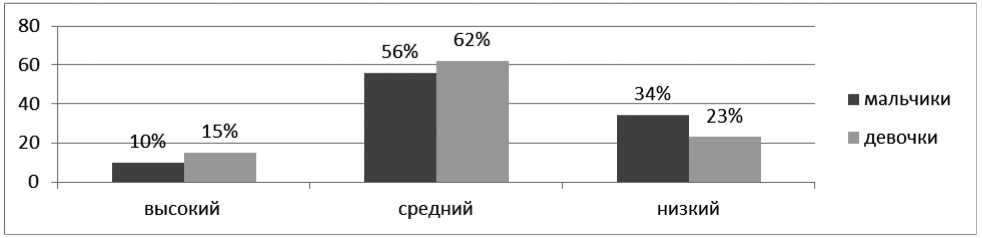

Рис. 2. Уровневое распределение обучающихся по шкале «Процесс жизни»

Fig. 2. Level distributionofstudents according tothescale „Life process"

Данные, представленные на рис. 2, показывают, что как у мальчиков (51 %), так и у девочек (55 %) преобладает средний уровень по шкале «Процесс жизни». Результаты говорят о том, что в целом учащиеся считают свою жизнь интересной, насыщенной событиями и переживаниями, наполненной смыслом, такие подростки, как правило, имеют активную жизненную позицию.

На низком уровне по данной шкале находится 32 % мальчиков и 23 % девочек. Это сви

Рис. 3. Уровневое распределение обучающихся по шкале «Результативность жизни»

Fig. 3. Level distribution of students according to the scale „Life Efficiency"

Данные, представленные на рис. 3, подкрепляют результаты по предыдущему показателю. Средний уровень, наблюдающийся у 68 % мальчиков и 60 % девочек, характеризуется удовлетворенностью прожитой частью жизни, самореализацией, такие обучающиеся считают, что они занимаются значимым для них детельствует о том, что обучающиеся неудовлетворены своей жизнью в настоящий момент, они воспринимают происходящее как бесмысленное провождение времени, ежедневные события их не всегда радуют. Им часто кажется, что жизнь, возможно, была полноценной на ранних этапах развития или когда-то станет интересной в будущем. Наблюдается усталость от жизни, которая сопровождается соответствующим эмоциональным фоном.

видом деятельности. Однако следует отметить, что четверть обучающихся (29 % мальчиков и 25 % девочек) испытывают неудовлетворение, они не считают свою жизнь осмысленной, подвержены сиюминутным удовольствиям, положительное влияние на них может оказать референтная группа.

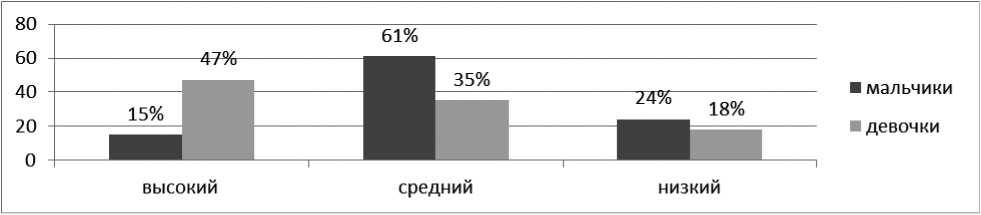

Рис. 4. Уровневое распределение обучающихся по шкале «Локус контроля - Я»

Fig. 4. Level distribution of students according to the scale „Locus control-1"

Показатели по данной шкале (рис. 4) самые низкие по сравнению с остальными. Только 10 % мальчиков и 15 % девочек находятся на высоком уровне, что ха- рактеризует их как сильную личность, знающую, какой конкретно результат хочет достичь и какие действия для этого необходимо предпринять.

Рис. 5. Уровневое распределение обучающихся по шкале «Локус контроля - жизнь»

Fig. 5. Level distribution of students according to the scale „Locus control - life"

Высокий уровень говорит о том, что практически половина девочек и лишь 15 % мальчиков от общей выборки понимают, что сами могут управлять своей жизнью, принимать решения и находить им воплощение, прилагая при этом усилия для достижения своих целей. При этом обучающиеся, находящиеся на среднем (61 % мальчиков и 35 % девочек) и низком (24 и 18 % соответственно) уровнях испытывают трудности при самореализации потенциала, считая, что жизнь человека неподвластна личному контролю.

Предполагаем, что выявление значимых взаимосвязей показателей самоорганизации и смысложизненных ориентаций определит механизмы педагогического воздействия на обучающихся.

Отмеченные параметры имеют прямую корреляционную связь. Как мы видим из опросника самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой, параметр самоорганизации связан с ориентацией на настоящее и планомерностью своих действий. Таким образом, самоорганизация - это прежде всего организация своей деятельности в настоящем. Как раз по этим показателям подростки имеют самые низкие результаты. Именно параметр самоорганизации связан со всеми шкалами теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. В тесте все параметры связаны с параметром «Локус контроля - жизнь», и, судя по результатам, преобладающие уровни у подростков - средний и низкий. Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше уровень самоорганизации, тем больше степень удовлетворенности собственной жизнью, выше самостоятельность при принятии решений, реализация своего потенциала.

Таблица 3

Взаимосвязь между параметрами, статистическая значимость ненулевой корреляции которых на уровне достоверности 95 %

The relationship among the parameters, statistical significance of non-zero correlation of which is at the confidence level of 95 %

Table 3

|

Параметры |

X СП X со X (D =г |

X СП X =г о Q-EZ |

X СП X X н о со X 1го о_ |

X 1 X о Q-н о О |

т СП X X X о Q-н о о с; |

н о Q- О I пз R EZ |

о 0) Q- (D |

н о со X т )Х о н пз I |

<х X =г X е |

0) 0) 3" о н га I га I <х X =г га н 0) X О_ о |

<х X =г га си X га Q-О О га U |

|

Цели жизни |

|||||||||||

|

Процесс жизни |

|||||||||||

|

Результативность жизни |

|||||||||||

|

Локус контроля – Я |

|||||||||||

|

Локус контроля – жизнь |

|||||||||||

|

Планомерность |

|||||||||||

|

Целеустремленность |

|||||||||||

|

Настойчивость |

|||||||||||

|

Фиксация |

|||||||||||

|

Ориентация на настоящее |

|||||||||||

|

Самоорганизация |

Заключение. 1. В общей выборке большинство обучающихся кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий обладают уровнем сформированности смысложизненных ориентаций по всем шкалам на низком и среднем уровнях. Следует отметить, что по шкалам «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Результативность жизни», «Локус контроля - Я» отмечается преимущественно средний уровень без существенных различий между мальчиками и девочками, а по шкале «Локус контроля – жизнь» у девочек отмечается высокий, а у мальчиков – средний уровень. В сочетании с более высоким уровнем по шкале «Цели в жизни» девочек можно охарактеризовать как считающих себя способными ставить цели, управлять своей жизнью, принимать решения, прилагать усилия для достижения своих целей.

-

2. Уровень выраженности параметров самоорганизации у обучающихся в системе кадетского и женского гимназического образова-

- ния преимущественно низкий и средний. Между мальчиками и девочками достоверные различия обнаружены по шкале «Настойчивость», у девочек отмечаются более высокие средние значения по шкалам «Планомерность», «Целеустремленность», «Ориентация на будущее». Как показал корреляционный анализ, параметр самоорганизации связан с ориентацией на настоящее и планомерностью своих действий, что позволяет рассматривать самоорганизацию как организацию своей деятельности в настоящем. В этой связи заслуживает пристального внимания опыт Красноярской Мариинской женской гимназии-интерната, поскольку ее воспитанницы отличаются более высоким общим уровнем самоорганизации в сравнении с обучающимися в кадетских корпусах.

-

3. Существует прямая связь между всеми параметрами смысложизненных ориентаций (цель жизни, процесс жизни, результативность жизни, локус контроля – Я и локус контроля –

-

4. Понимание взаимосвязей параметров самоорганизации и смысложизненных ориентаций позволит правильно планировать и осуществлять психологическую работу в условиях образовательного процесса в закрытых образовательных учреждениях.

жизнь) и самоорганизацией. Смысложизненные ориентации являются ведущим фактором, способствующим определению жизненных целей и их реализации.

Дальнейшее исследование предполагает корреляционный анализ в группах мальчиков и девочек, а также в группах внутри отдельных образовательных учреждений, что позволит предложить адресные результативные программы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

Список литературы Особенности смысложизненных ориентаций воспитанников кадетских корпусов и мариинских женских гимназий

- Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития // Психологический журнал. 1984. Т. 5, № 5. С. 63-70. URL: https://vk.com/topic-86610177_32115327

- Андросенко М.Э. Аспекты изучения социальных представлений и ценностных ориентаций субъектов образования // Прикладная психология и психоанализ. 2005. № 3. С. 3-17.

- Богомаз C.A. Типологические особенности самоорганизации деятельности // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 344. C. 163-166. URL: http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=857&article_id=6042

- Братусь Б.С. Леонтьевские основания смысловых концепций личности // Вопросы психологии. 2004. № 3. С. 102.

- Волочков A.A. Ценностная направленность как выражение смыслообразующей активности // Психологический журнал. 2004. № 2, Т. 25. C. 1-33. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17695417