Особенности социально-педагогического сопровождения личностного роста детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Полешко Р.В.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Актуальные проблемы педагогики

Статья в выпуске: 3 (44), 2016 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается особенности социально-педагогического сопровождения детей с ограничен- ными возможностями здоровья. В статье обосновывается, тот факт, что социально-педагогическое сопровождение детей дошкольного возрас- та необходимо для успешного включения их в систему школьного образования. Среди наиболее прогрессивных форм социально-педагогического сопровождения, позволяющих успешно включать дошкольников в систему воспитания и обучения выделены: сопровождение в период адаптации, развитие навы- ков самоконтроля и коммуникативной культуры, активного межличностного взаимодействия, а также учебной мотивации детей такой категории.

Инклюзивная культура, инклюзивное образование, комплексная помощь и поддержка ребенка в системе дошкольного образовательного учреждения, служба сопровождения

Короткий адрес: https://sciup.org/14119864

IDR: 14119864

Текст научной статьи Особенности социально-педагогического сопровождения личностного роста детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья

Вшироком смысле под социальной поддержкой подразумевается совокупность положительных влияний социального окружения на человека и на его интеграцию в систему социальных отношений. В более узком смысле социальная поддержка, – это прямая помощь в трудных жизненных ситуациях. Педагоги дошкольных образовательных учреждений используют оба подхода, поскольку они призваны осуществлять не только воспитание и всестороннее развитие дошкольников, но и с внешней средой. Как правило, социальную поддержку определяют по контрасту с социальной защитой. Существуют разные подходы к вы- делению критерия принципиального отличия данных понятий. В одном из них подчеркивается принципиальное различие звучания «социальной поддержки» и «социальной защиты». Слово «защита» предполагает продолжительный патронаж государства над личностью, чреватый появлением иждивенческих настроений у населения, находящегося под «защитой». Люди привычно протягивают руку за помощью, часто имея возможность для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации, но, не имея привычки кэтому. Качественно иным в этом смысле выглядит понятие социальной поддержки [5, c. 117].

Социальная поддержка представляет собой совокупность социальных услуг: медико-социальных, социально-экономических, социально-бытовых, социально- психологических, социально-педагогических и иных видов помощи детям с ограниченными возможностями здоровья со стороны дошкольных образовательных организаций.

Социальная поддержка, в отличие от социальной защиты, оказывается дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья в случае их адаптации в условиях детского сада.

Отличительным признаком социальной под-держкиявляетсяее временный или частичныйхарактер, а также активное участие самого дошкольника в развитии его личности, использование элементов как педагогической, так и психологической поддержки [4, c. 8].

Для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья необходимость в социальной поддержка возникает в период адаптации к условиям жизнедеятельности в группе сверстников, а также в таких ситуациях, как: социальная изолированность в группе дошкольников; чувство незащищённости, повышенной тревожности, нередко агрессивности социального одиночеств, отсутствия взаимопонимания в группе дошкольников; потеря каких- либо физических способностей; недостаток родительского взаимопонимания. Развитие системы социальной поддержки позволяет устранять проблемы, возникающие в личностном развитии дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое сопровождение как комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности ребенка. Когда речь идет об инклюзивном образовании, т. е. необходимости создания такой системы действий, при которой интеграция, объединение в одной группе детей с обычным развитием и детей с особенностями психофизического развития, то, в первую очередь, необходимо говорить о полноценном участии последних в жизни группы.

В условиях инклюзивного образования педагогическое сопровождение организуется и индивидуально и фронтально [6, c. 119].

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку воспитателей для работы как с детьми с ОВЗ, так и с группой их сверстников, включающей ребенка с ОВЗ, формирование социального интереса к этим детям, на корректность участников сопровождения в отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех ступенях образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием к широ- кому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации.

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с особенностями психофизического развития. Это также и формирование социального интереса к «особым» детям у всех родителей инклюзивной группы. Таким образом, от понимания потребностей «особых» детей на микроуровне (мой сын нуждается в специальной книге, специальном стуле, специальном устройстве двери) можно перейти на макроуровень, когда каждый человек, осуществляя свои профессиональные и общественные функции, будет осознавать необходимость учета подобных потребностей и детей, и взрослых. [1, с.54]

Учеными установлена прямая связь между наличием социально-эмоционального благополучия ребенка в детском коллективе и его успешностью во всех видах деятельности, в том числе и учебной. Тех-нологиясоциально-эмоционального взаимодействия предполагает работу с педагогами, «нормально» развивающимися воспитанниками и их родителями в системе инклюзивного образования, нацеленную на преодоление отрицательных установок, формирование приятия «особых» детей, понимание их особых потребностей. В этих условиях у детей с особенностями психофизического развития формируется социальная компетентность, навыки общения с окружающими, преодолевается социальная изоляция, расширяются возможности произвольного взаимодействия со сверстниками. У тех и других формируется определенная степень социальной зрелости и понимание факта (одного из главных признаков инклюзивного образования), что ребенок с ОВЗ не хуже и не лучше других – он такой же, как все [5, c. 119].

Важный принцип, которым руководствуются специалисты педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому ребенку и его семье.

Даже если у детей, посещающих инклюзивное образовательное учреждения сходные нарушения, требующие создания похожих условий в образовательной среде, у каждого из них есть различия в особенностях микросреды, стиля воспитания в семье, возможностей для развития, потребностях и мотивах. Поэтому каждый ребенок и его семья требуют индивидуального подхода с учетом всех этих факторов. [2, С.45]

Одним из условий эффективной работы образовательного учреждения в области развития инклюзивной культуры, политики и практики является качественное управление всем процессом включения «особого» ребенка и его семьи в общеобразовательную среду. Перед руководством образовательного учреждения, вступающего на путь инклюзии, встает и другая задача – адаптация всех участников образо- вательного процесса – родителей, детей, педагогов к меняющимся социальным условиям.

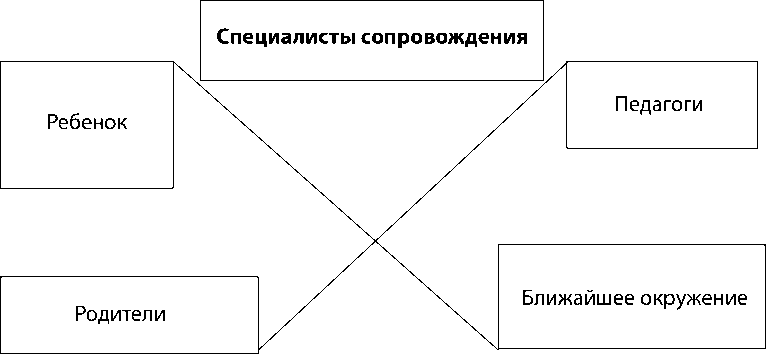

Комплексная помощь и поддержка ребенка в системе дошкольного образовательного учреждения – это обеспечение разнонаправленной психолого-педагогической, медико-социальной поддержки детей и их родителей. Сложный процесс взаимодействия сопровождающих и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Субъектом или носителем проблемы развития ребенка является не только он сам (или заболевание), но и его родители и педагоги.

Согласно этой технологии определяются задачи по восстановлению индивидуально-личностного статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья:

-

1. Социальная и психологическая диагностика.

-

2. Социальная ориентация.

-

3. Социально-педагогическая поддержка, помощь (психологические консультации, коррекция семейных установок, мотивов поведения).

-

4. В теории сопровождения (по Е.И. Казаковой) важным положением выступает утверждение, что носителями проблемы развития ребенка в каждом конкретном случае выступает и сам ребенок, и его родители, и педагоги, и ближайшее его окружение,так называемый «субъектный четырехугольник» [2, c. 215] (рис. 1).

Статистика показывает, что постоянно растет заболеваемость детей дошкольного возраста, что связано с плохим состоянием здоровья беременных женщин, неблагоприятными условиями их труда и быта, падением жизненного уровня населения, ухудшением экологической обстановки. Таким образом, очевидно: необходимо создать службу сопровождения в том числе и в условиях дошкольного образовательного учреждения, направив ее деятельность на более глубокую работу с детьми, имеющими серьезные проблемы в здоровье.[3, c.133]

Служба сопровождения – это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения.

Данная служба определила основные принципы сопровождения в условиях жизнедеятельности ДОУ:

Рекомендательный характер советов сопровождающего: ведущей идеей сопровождения выступает положение о необходимой самостоятельности ребенка в решении актуальных для его развития проблем, именно поэтому логика сопровождения диктует необходимость отказа от «законодательных» решений, все решения службы сопровождения могут носить только рекомендательный характер.

Ответственность за решение проблемы остается за ребенком, его родителями или лицами их заменяющими, педагогами, ближайшим окружением. На разных стадиях развития проблемы специалисты системы сопровождения могут стремиться дополнить своими советами «неработающие элементы» системы (отсутствие родителей, некомпетентность окружения).

Приоритет интересов сопровождаемого, позиция «на стороне ребенка»: на стороне взрослых – их жизненный опыт, многочисленные возможности независимой самореализации, множество социальных структур и организаций.

На стороне ребенка – только он сам и специалист сопровождения, который призван стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка.

Непрерывность сопровождения: поддержка может быть прекращена в случае решения проблемы, но в нашем случае это практически невозможно, так как дети находятся под постоянным воздействием факторов риска и должны быть обеспечены непрерывным сопровождением в течение всего периода их становления.

Мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: согласованная работа «команды» специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в единую организационную модель и владеющих единой системой методов.

Рис. 1. Система социального сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья

Список литературы Особенности социально-педагогического сопровождения личностного роста детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья

- Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 368 с.

- Воспитание детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, решения // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 14-15 апреля 2011 года. Самара: СФ СПбГУП; изд. «Инсома - Пресс», 2011. 546 с.

- Клайн Ф., Фей Д. Воспитание с любовью и логикой. М.: Вымпел, 2015.

- Дэвидсон-Арад Б., Казнельсон Х. Сравнение оценки качества жизни детей группы риска родителями и социальными работниками // Обзор детских и юношеских служб, 2010. Вып. 32. С. 711-719.

- Малинаускас Р. Корреляции между социальной поддержкой, стрессом и удовлетворенностью жизнью учащихся колледжа, получивших травму / Малинаускас Р. // Личность и социальное поведение. 2010. Вып. 38. №6. С. 741-752.

- Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. С-Петербург: «Питер», 2003. 415с.

- Безух С.М., Лебедева С.С. Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей-инвалидов. С-Петербург: «Речь», 2007, 112 с.

- Савенко Ю.С. Проблемы психологических компенсаторных механизмов и их типологии // Проблемы клиники и патогенеза психических заболеваний. М., 2007. С. 95-112.

- Сен Чу П. Мета-анализ взаимовлияния социальной поддержки и благополучия в детском и юношеском возрасте / Сен Чу П. // Журнал социальной и клинической психологии. Вып. 29, № 6. 2010. С. 624-645.

- Ткачева В.В. Семья ребенка с отклонениями в развитии. М.: Книголюб, 2007.140 с.