Особенности социального поведения волонтеров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Раиса Ивановна Хотеева, Диана Александровна Астальцева

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психокоррекция и регуляция состояний

Статья в выпуске: 4 (91), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Волонтерство и добровольчество — важные ресурсы обеспечения развития России, ее социальной и иной безопасности. Они должны быть полем социально, психологически, нравственно и т. д. безопасной помогающей активности. Для этого необходимы принципы и стандарты работы волонтеров, их отбор и обучение, исследование и дифференцированный подход: разные ситуации и виды волонтерства и добровольчества требуют развернутого и глубокого осмысления специфики деятельности волонтера, наличия у него тех или иных качеств, моделей поведения и общения, ценностей и т. д. Целью исследования стало изучение особенностей социального поведения волонтеров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Материалы и методы. Методологическая и методическая база — изыскания ученых, посвященные волонтерству как социальному явлению, обобщающие исследования социального поведения в целом, описывающие особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Использовались следующие методики: авторская анкета «Социальное поведение волонтеров»; Ценностные ориентации личности (Ориентировочная анкета Б. Басса); методика диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко; методика «Суверенность психологического пространства» С. К. Нартовой- Бочавер; методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной. В исследовании приняли участие 40 волонтеров разного пола, возраста и профессий, работающих в рамках благотворительного фонда «Волонтеры — детям» г. Калуги. Результаты и обсуждение. «Карьерные» волонтеры имеют различные особенности социального поведения, отличающие их от «событийных» («случайных») волонтеров, выраженную направленность на задачу и латентную агрессивность. Выявлен ряд иных важных моментов, указывающих на личностную и социальную зрелость многих волонтеров и негативное влияние обедненного или деструктивного индивидуального опыта волонтеров, особенно событийных. Богатый и позитивный опыт отношений помогает и событийным, и иным волонтерам быть успешными, в том числе не заражаться негативными состояниями от своих подопечных и не использовать их иначе, чем это предполагают ценностно-целевые рамки помогающей ситуации. Негативные моменты волонтерской деятельности отмечаются относительно редко в контексте как исследований духовно-нравственных сторон помогающих отношений, так и осмысления их социокультурных и индивидуально-психологических аспектов. Выводы. Волонтеры, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеют такие особенности социального поведения, которые отличают их от событийных волонтеров, а именно: направленность на задачу и латентную агрессивность, что подтверждает нашу гипотезу. Событийным волонтерам быть эффективными нередко мешает их личный опыт.

Социальное поведение личности, помогающая деятельность, эдология, эдологическая деятельность, волонтерство, особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Короткий адрес: https://sciup.org/149140817

IDR: 149140817 | УДК: 159.98 | DOI: 10.24412/1999-6241-2022-491-436-445

Текст научной статьи Особенности социального поведения волонтеров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Raisa I. Khoteeva 1, Candidate of Sciences (in Psychology), Associate-Professor at the chair of General and Social Psychology; ;

Citation: Khoteeva R. I., Аstaltseva D. А. Features of the Social Behaviour of Volunteers working with Disabled Children. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2022. Vol. 27. No. 4(91). Pp. 436–445. (In Russ.) 24412/1999-6241-2022-491-436-445

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Волонтерство и добровольчество — важные ресурсы обеспечения развития России, ее социальной и иной безопасности. Чтобы выполнять эту функцию, волонтерство и добровольчество должно быть полем социально, психологически, нравственно безопасной помогающей активности. Необходимы закрепленные принципы и стандарты работы волонтеров, их отбор и обучение, исследование и дифференцированный подход: разные ситуации и виды волонтерства и добровольчества требуют развернутого и глубокого осмысления специфики деятельности волонтера, наличия у него тех или иных особых качеств, моделей поведения и общения, ценностей и т. д. В план реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 1 включена работа по совершенствованию законодательства в сфере привлечения труда добровольцев. Концепция охватывает развитие добровольчества и объединяет разные добровольческие инициативы, включая корпоративное добровольчество, бесплатное профессиональное волонтерство в рамках программ социальной ответственности бизнеса. По данным Росстата за 2020 г., большинство волонтеров (1,1 млн человек) были заняты социальной работой (помощь пожилым, детям, инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ)). Цель исследования — изучение особенностей социального поведения волонтеров, работающих с детьми с ОВЗ («карьерное» волонтерство в концепции серьезного досуга Р. Стеббинса).

Материалы и методы

Методологическая база исследования. Методологической основой являются работы ученых, исследовавших волонтерство как социальное явление (Э. Д. Ахметгалеев, И. Городецкая, Т. И. Иванушкина, Л. А. Кудринская, И. А. Левдер, Л. Е. Сикорская) [1–6], помогающее социальное поведение (М. Р. Арпентьева, Г. А. Ковалев, Г. К. Триандис, И. А. Шмерлина) [7–11], особенности работы с детьми с ОВЗ (М. Р. Арпентьева, Е. Г. Карасева, Ф. Л. Ратнер и др.) [12–16].

Использованы следующие методики: авторская анкета «Социальное поведение волонтеров»; Ценностные ориентации личности (Ориентировочная анкета Б. Басса); методика диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко; методика «Суверенность психологического пространства» С. К. Нартовой-Бочавер; методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной.

В исследовании приняли участие волонтеры благотворительного фонда «Волонтеры — детям» г. Калуги в количестве 40 человек, среди которых 13 мужчин и 27 женщин. Возраст респондентов — от 19 до 43 лет. По основному роду деятельности исследуемые разделились таким образом: 30% — студенты; 20% — работающие студенты; 50% — люди, занятые в различных сферах трудовой деятельности. Доля социономических профессий (образование, здравоохранение, социальное обслуживание) составила 60%, остальные добровольцы из сферы бизнеса, экономики, инженерии.

Результаты и обсуждение

Результаты теоретического этапа исследования. В последнее время наблюдается увеличение количества нуждающихся людей, что связано со многими факторами: демографическими и социальными, психологическими и культурными, юридическими и экономическими. Поэтому изучение помогающего поведения и его субъектов имеет большую значимость.

Помогающим (просоциальным или альтруистическим) называется поведение человека, в основе которого лежит его стремление помогать другим людям и поддерживать их2. Словосочетание «помогающее поведение» используется в тех случаях, когда человек, оказывая помощь другому человеку, делает это добровольно, без принуждения и без расчета на получение какой-либо награды или выгоды либо вполне осознанно идет при этом на материальную или иную жертву в пользу нуждающегося [7; 8; 17; 18].

Исследований положительных черт волонтерской активности много, поскольку само понятие волонтерства как деятельности, направленной на достижение социально значимых целей, связывается со «светлыми» аспектами человеческого бытия. Однако волонтерство многолико, не всегда добровольно, а в случае «карьерного» волонтерства имеет сходство с собственно трудовой (профессиональной) активностью [7; 8; 19–22]. Среди «темных» сторон наиболее изучены проблемы, возникающие в контексте психологического выгорания и деформаций людей, занимающихся помощью другим людям [18].

Помогающее (эдологическое) поведение — это особого рода активность, совокупность действий, которые направлены на благо других и за которые не предусматривается каких-либо внешних вознаграждений [6; 8]. Помогающее поведение относится к категории просоциального поведения, которое охватывает все положительные формы социальных действий, имеющие своей целью пользу или выгоду других.

В России изучением этой проблемы занимаются многие практики и теоретики. Так, М. Р. Арпентьева и ее соавторы рассматривают помогающее поведение в контексте системы эдологии как теории и практики помощи человека человеку [7; 8], выделяют и сравнивают ведущие парадигмы, теории, понятия эдологии [23–25] и др. Они отмечают и исследуют сходства и различия волонтерства, добровольчества, профессиональной социальной работы и «обучения, интегрированного в работу». «Простой волонтер» на деле оказывается совсем не «прост»: волонтеры — группа людей с самыми разными мотивами и целями, личностными и межличностными чертами и опытом учебных и профессиональных, дружеских и семейных отношений [7; 8; 22].

И. А. Левдер отмечает, что «базовой характеристикой, „фундаментом“ помогающих профессий со- циономического типа является просоциальная активность личности, берущая свое начало в обыденной, повседневной жизни, успешно преобразовавшаяся через комплекс мотивов в профессиональную деятельность» [5], в «добровольное обязательство», которое выводит «простого волонтера» в статус квазипрофессионала и при желании профессионала. На этом пути волонтерство представляет собой порой и самый краткий, и самый сложный путь к пониманию профессии помощника.

-

Н. А. Стародымов характеризует помогающие профессии следующим образом: предметом деятельности в этих профессиях выступает культура, понимаемая как целостное динамическое пространство значений, носителем которого является сообщество или отдельный человек. Средства деятельности в помогающих профессиях, как и в большинстве профессий типа «человек — человек», обладают преимущественно внутренним функциональным характером. Условия деятельности в помогающих профессиях связаны с повышенной моральной ответственностью. Цели и результаты в них имеют свои особенности. Во-первых, в большинстве случаев результат труда в этих профессиях задается не определенно, а в виде общего представления. Часто предполагаемый продукт описывается только через необходимые следствия: надо сделать нечто, чтобы, например, человек чувствовал себя лучше. Во-вторых, в помогающих профессиях продукт — это в той или иной степени «личностный вклад», т. е. его существование неотделимо полностью от личности, от субъекта [26; 27].

Волонтерство — вид непрофессиональной помогающей активности, тесно связанный с профессиональной помогающей деятельностью [20]. По мнению Л. А. Кудринской, добровольческая (волонтерская) деятельность «представляет собой феномен, в основе которого лежат нравственные категории: альтруизм, гуманизм, сострадание и бескорыстие» [4]. Волонтер — это образ жизни, а волонтерство — работа, которая не нуждается в оплате, потому что сама является наградой. Ведь не получать денег не значит не получать ничего [28; 29]. К важнейшим требованиям эффективной организации волонтерской деятельности относится готовность волонтера к взаимодействию с любой категорией «особых, нуждающихся людей», в том числе с детьми и представителями иных возрастных групп, развивающихся в условиях нарушений и недостаточности (ограниченности) возможностей. Вместе с тем в России на сегодняшний день не имеется механизма отбора и подготовки волонтеров для работы с детьми и взрослыми с ОВЗ и их семьями, не обозначены подходы к проблеме, нет ее эффективных и продуктивных методик подготовки к волонтерской деятельности, совершенствования и т. д.

Волонтер — это человек, который оказывает помощь другим добровольно. Волонтерская деятельность основана на добровольном оказании помощи другим. По мнению многих исследователей, волонтерство содействует развитию эмоционально-волевой сферы личности, изменяет и формирует ее цели и ценностный мир, активизирует познавательную деятельность, способствует реализации социальной и творческой активности, личностному росту [7; 8]. Она благотворно влияет на становление социально-психологических компетенций и межличностное развитие, а также учебный и профессиональный рост людей и групп. Добровольчество выполняет воспитательную, прогностическую, конструктивно-проектировочную, организаторскую, познавательную, коммуникативную и рефлексивную функции [30; 31].

Для нашего исследования важно то, что основным критерием оценки эффективности деятельности волонтера является его способность и готовность как личностно и социально зрелого человека обеспечить условия развития подопечного, готовность и способность к максимально независимой жизни в обществе, повышение уровня социальной адаптированности детей и подростков, имеющих значительные ограничения в жизнедеятельности 3. Работа волонтера опирается на традиции милосердия, внимания к ближнему, сострадания к чужой беде, деятельного добра, бескорыстия, честности, ответственности, самоограничения и дисциплины [1; 32].

Помимо изложенного, волонтеры и добровольцы подвержены опасному воздействию: они могут испытывать психологическое выгорание и более серьезные профессиональные деформации [7; 8; 26; 33]. Современные исследователи отмечают существование двух точек зрения на добровольчество: 1) добровольцы — «святые», социально зрелые и исключительно гармоничные люди; 2) «просто добровольцы» — невротики и неудачники, в том числе непрофессионалы [34–37] 4. Поэтому крайне важно понимать и учитывать не только то, что делается, но и ради чего: от намерения зависит то, к чему стремится и до чего дойдет доброволец. Мотивация деятельности волонтеров, помогающей активности в целом представляется одним из важнейших аспектов совершенствования их труда [7; 8; 37–39].

Социально-психологические особенности волонтеров. Мы предполагали, что волонтеры, на постоянной основе работающие с детьми с ОВЗ («карьерные» волонтеры), имеют особенности социального поведения, отличающие их от «событийных» («случайных») волонтеров, а именно: направленность на задачу и латентную агрессивность, иногда перерождающуюся в такой признак психологического выгорания, как завуалированная жестокость (М. Р. Арпентьева, В. В. Бойко и др.) [29]. Первая является неосознанной и чаще всего находит в нуждающихся и деструктивном отношении к ним один из множества вариантов выражения недовольства собой и миром («опредмечивается»), вторая говорит о намеренном и осознанном причинении вреда именно нуждающимся в помощи, что, скорее всего, выступает противопоказанием для начала и причиной для завершения волонтерства (добровольчества).

В ходе исследования респондентам нужно было дополнить предложение «Для Вас волонтерство — это…». Оказалось, что почти для половины их волонтерство — это возможность поделиться опытом; для 35% — помощь нуждающимся; для 10% — получить «мерч» (товары с определенной символикой) и благодарность за проведенные мероприятия; для 5% — стать известным или способ потратить свободное время.

Далее исследуемым предлагалось оценить себя от 1 до 10 по ряду личностных параметров. Большинство респондентов считают себя ответственными, толерантными, стрессоустойчивыми, при этом около 2–5% опрошенных приписывают себе крайне низкие показатели по выбранным качествам.

На вопрос: «Сколько времени Вы посвящаете волонтерской деятельности?» больше половины респондентов (55%) ответили, что осуществляют волонтерскую деятельность примерно 1 раз в месяц; 18% — имеют ненормированный волонтерский график, т. е. являются «событийными» волонтерами, 12% — примерно 1 раз в неделю. Малое количество респондентов отметили варианты ответов «каждый день», «примерно 1 раз в год» и «реже 1 раза в год».

По стажу волонтерской деятельности респонденты разделились следующим образом: 45% — один год; 25% — несколько лет; 25% — погода; 5% — месяц или меньше месяца.

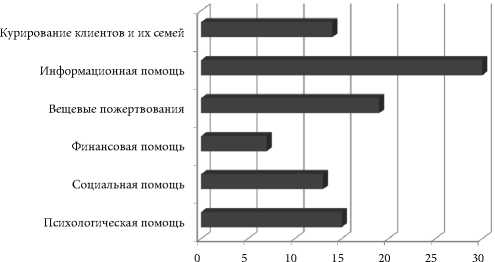

На вопрос: «Как Вы помогаете / готовы помогать как волонтер?» самым популярным ответом стал такой, как «информационная поддержка», на втором месте — «вещевые пожертвования». Меньшее количество волонтеров готово оказывать психологическую, социальную помощь или курировать семьи детей с ОВЗ. И всего 7 волонтеров готовы к финансовой помощи, т. е. к благотворительности (рис. 1).

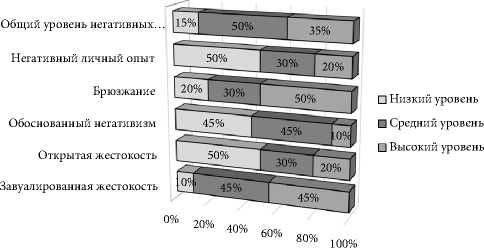

По результатам использования методики В. В. Бойко «Диагностика коммуникативной установки» выяс-

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о способах помощи

( Fig. 1. Distributing the answers to question about means of help)

нилось, что у «карьерных» волонтеров преобладают такие негативные установки, как завуалированная жестокость (латентная агрессия) и брюзжание (ворчливость как выражение не вполне осознанных причин недовольства собой и миром). Очевидно, что речь часто идет о переутомлении и психологическом выгорании, инвалидизме (присвоении волонтерами обыденных и квазипрофессиональных мифов-представлений об инвалидах и иных людях с ОВЗ) и о «заражении» — психологическом «инфицировании» негативными переживаниями, представлениями, поведенческими моделями и моделями общения от подопечных [8; 12; 25]. Многие исследователи отмечают, что подопечные волонтеров — дети с ОВЗ и члены их семей — весьма неблагополучная по психологическому состоянию группа [12; 13; 15]. Низкий уровень показателей часто встречается у респондентов в отношении таких установок, как открытая жестокость, обоснованный негативизм и негативный личный опыт (невезение в отношениях с ближайшим кругом знакомых и партнеров по совместной деятельности). Общий уровень негативных установок у 15% респондентов низкий, средний — у 50% и высокий — у 35% (рис. 2).

Рис. 2. Негаивные коммуникативные установки «карьерных» волонтеров

( Fig. 2. Negative communication attitudes of “career” volunteers)

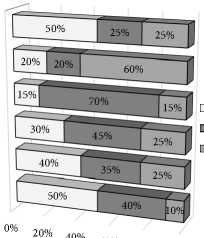

По результатам использования методики можно сказать, что у опрошенных «событийных» волонтеров весьма разрушителен для их деятельности негативный личный опыт. Низкий уровень выраженности показателей нарушений наблюдается у респондентов в отношении таких установок, как латентная агрессивность, открытая жестокость и обоснованный негативизм. Средний уровень имеет такой показатель, как брюзжание. Общий уровень негативных установок низкий у 50% респондентов, средний — у 25% и высокий — у 25% (рис. 3).

Общий уровень негативных установок

Негативный личный опыт

Брюзжание

Обоснованный негативизм

Открытая жестокость

Завуалированная жестокость

50%

60%

15%

70%

15%

50%

20% 20%

25% 25%

40% 10%

30%

45% 25%

40%

35% 25%

0% 20%

Рис. 3. Негативные коммуникативные установки «событийных» волонтеров ( Fig. 3. Negative communication attitudes of “occasional” volunteers)

Таким образом, респонденты в суждениях, как правило, выражают недоброжелательность и насто- роженность по отношению к людям, склонны делать необоснованные обобщения негативных фактов во взаимоотношениях с окружающими и имеют негативный личный опыт предыдущего общения. Волонтерам, работающим с детьми с ОВЗ, присущи негативные установки в виде латентной агрессивности (иногда даже намеренной, осознаваемой, но «завуалированной жестокости») и брюзжания (ворчливость), а событийным волонтерам — негативный личный опыт.

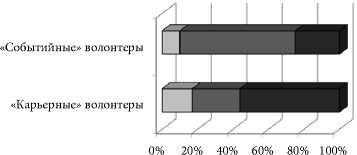

Перейдем к описанию результатов, полученных с использованием методики Ценностных ориентаций личности (Ориентировочная анкета Б. Басса) (рис. 4).

На себя

На взаимодействие

На задачу

Рис. 4. Направленность «карьерных» и «событийных» волонтеров (Ориентировочная анкета Б. Басса) ( Fig. 4. Orientation of career and occasional volunteers (Bass Orientation Inventory))

У «карьерных» волонтеров ярче всего выражена направленность на задачу — 56%. Высокий показатель направленности на взаимодействие имеют 27% и направленность на себя демонстрируют 17%. Можно сказать, что респонденты почти не стремятся к личному первенству и престижу, к поддержанию хороших отношений с коллегами, при этом желают овладевать новыми умениями и навыками, увлечены деятельностью и ориентированы на сотрудничество только в рамках деловых отношений и задач.

У «событийных» волонтеров ярче всего выражена направленность на взаимодействие — 65%. Высокий показатель направленности на задачу выявлен у 25%, направленность на себя — у 10%. Таким образом, ре- спонденты почти не стремятся к личному первенству и престижу, но им важны хорошие отношения с коллегами. При этом четвертая часть опрошенных стараются овладевать новыми умениями и навыками, увлечены деятельностью и ориентированы на сотрудничество.

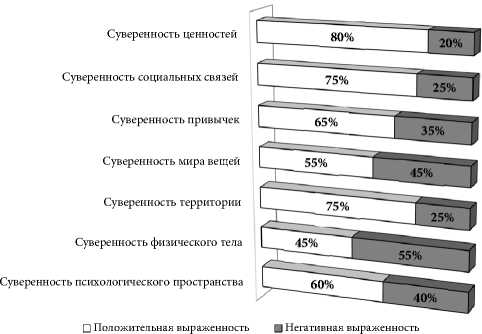

Рассмотрим результаты, полученные по методике «Суверенность психологического пространства» С. К. Нартовой-Бочавер (рис. 5–6). Благодаря суверенности личность адаптируется, развивается и обретает продуктивность в любой деятельности.

Рис. 5. Суверенность психологического пространства у «карьерных» волонтеров

( Fig. 5. Sovereignty of psychological space in “career” volunteers)

По результатам диагностики можно сделать вывод, что по большинству шкал у «карьерных» волонтеров есть установки на суверенность своего психологического и физического пространства, территории, вещей, привычек и ценностей.

Наиболее выраженными являются установки на суверенность территории (75% респондентов), социальных связей (75%) и ценностей (80%).

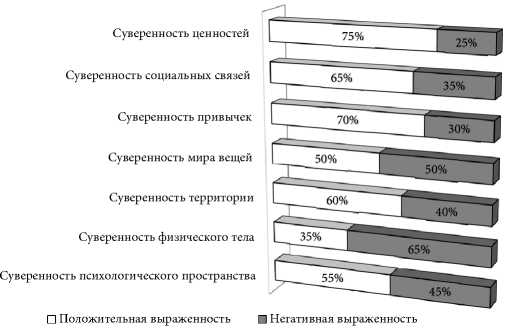

Рис. 6. Суверенность психологического пространства у «событийных» волонтеров ( Fig. 6. Sovereignty of psychological space in “occasional” volunteers)

По большинству шкал у «карьерных» волонтеров есть установки на суверенность своего психологического и физического пространства, территории, вещей, привычек и ценностей.

Так, 70% респондентов демонстрируют установки на суверенность привычек и 75% — на суверенность ценностей.

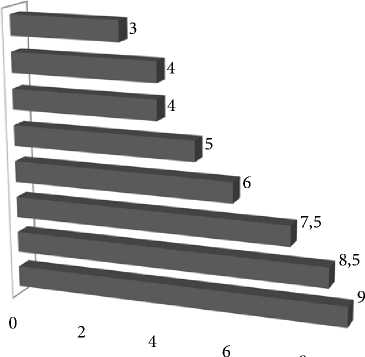

Обратимся к описанию результатов, полученных по методике диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (рис. 7–8).

Деньги

Эгоизм

Власть

Свобода

Процесс

Результат

Альтруизм

Труд

Рис. 7. Результаты диагностики социально-психологических установок личности «карьерных» волонтеров по методике О. Ф. Потемкиной

(Fig. 7. Results of diagnostics of social psychological attitudes of a person in “career” volunteers according to Potemkina’s method)

Иерархия социально-психологических установок «карьерных» волонтеров, работающих с детьми с ОВЗ, представлена максимальными показателями по ориентации на труд, альтруизм и результат. Это говорит о том, что карьерные волонтеры могут достигать результата в своей деятельности вопреки внешним помехам, часто способны работать в ущерб себе и стремятся использовать свое свободное время для оказания помощи.

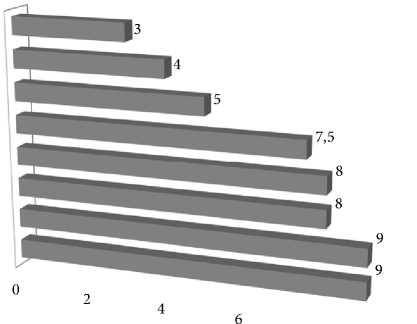

Иерархия социально-психологических установок «событийных» волонтеров представлена максимальными показателями по ориентации на альтруизм, процесс и труд. Можно заключить, что волонтеры часто способны работать в ущерб себе, стремятся использовать свое свободное время для оказания помощи и получают удовольствие не столько от конечного продукта своей деятельности, сколько от самого процесса волонтерской деятельности.

Деньги

Эгоизм

Власть

Свобода

Результат

Труд

Процесс

Альтруизм

Рис. 8. Результаты диагностики социально-психологических установок личности «событийных» волонтеров по методике О. Ф. Потемкиной

(Fig. 8. Results of diagnostics of social psychological attitudes of a person in “occasional” volunteers according to Potemkina’s method)

Результаты математико-статистической обработки данных показали, что данные по различным методикам у «карьерных» волонтеров достоверно выше, чем у «событийных» волонтеров при 5%-ном уровне значимости.

Выводы

«Карьерные» волонтеры, работающие с детьми с ОВЗ, имеют ряд особенностей социального поведения, отличающих их от событийных волонтеров, а именно: направленность на задачу и латентную агрессивность. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что среди карьерных волонтеров больше «токсичных» [39]. «Событийным» волонтерам быть успешными нередко мешает их негативный индивидуальный опыт вне и внутри помогающей активности. Богатый и позитивный опыт отношений помогает всем волонтерам быть успешными, в том числе не заражаться негативными состояниями от своих подопечных и не использовать их иначе, чем это предполагают ценностно-целевые рамки помогающей ситуации. Негативные аспекты волонтерской деятельности отмечаются относительно редко, но их можно увидеть в контексте как исследований духовно-нравственной стороны помогающих отношений, так и осмысления их социокультурных и индивидуально-психологических сторон.

Перспективы исследования. Перспективы исследования связаны с осуществлением масштабного сравнительного исследования волонтеров разного пола, возраста, социального статуса, профессиональной и этнокультурной принадлежности, с разработкой и апробацией программ подготовки и профессионального обучения и воспитания волонтеров / добровольцев.

Список литературы Особенности социального поведения волонтеров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

- Ахметгалеев Э. Д. Студенческое волонтерское движение как фактор социального сопровождения подготовки конкурентоспособного специалиста в едином образовательном пространстве // Мониторинг качества образования и творческого саморазвития личности: мат-лы XV всерос. науч.-практ. конф. Казань, 2017. С. 87–92.

- Городецкая И. Добровольческое движение в США // Мировая экономика и международные отношения. 2021. № 1-2. С. 78–86.

- Иванушкина Т. И. Социальное и профессиональное самоопределение молодежи через участие в волонтерском движении: профессиональная ориентация, психологическая поддержка молодежи. М., 2012. 84 с.

- Кудринская Л. А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика // Социологические исследования. 2016. № 6. С. 15–22.

- Левдер И. А. Добровольческое движение как одна из форм социального обслуживания // Социальная работа. 2016. № 2. С. 35–38.

- Сикорская Л. Е. Толерантность в представлениях молодых российских и немецких волонтеров социальной работы // Социологические исследования. 2019. № 3. С. 2–14.

- Арпентьева М. Р. Помогающее поведение: понятие, теории, проблемы // Профессиональная библиотека работника социальной службы. 2017. № 12. Вып. 3: Персонал организаций социального обслуживания / отв. ред., введ. М. Р. Арпентьева. М., 2017. С. 11–43.

- Помогающее поведение: ценности, смыслы, модели / отв. ред., введ. М. Р. Арпентьева. Калуга, 2016. 340 с.

- Ковалев Г. А. Активное социальное обучение как метод коррекции психологических характеристик субъекта общения: дис. ... канд. психол. наук. М., 1980. 270 с.

- Триандис Г. К. Культура и социальное поведение. М., 2012. 384 c.

- Шмерлина И. А. Биологические грани социальности. Очерки о природных предпосылках социального поведения человека. М., 2018. 325 c.

- Арпентьева М. Р. Психосоциальное сопровождение лиц с ОВЗ и их семей. СПб., 2022. 252 с.

- Карасева Е. Г. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. М., 2014. 840 c.

- Ратнер Ф. Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей. М., 2014. 414 c.

- Ратнер Ф. Л., Юсупова А. Ю. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей. М., 2014. 176 c.

- Матяш Н. В., Павлова Т. А. Методы активного социально-психологического обучения. М., 2010. 96 с.

- Косова У. П. Структурно-содержательные характеристики волонтерской деятельности // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 45–54.

- Guzzetta С. Voluntarism and professionalism: questions of identity and relationship. Voluntarism and social work practice: A growing collaboration / Ed. by F. S. Schwartz. Lanham, Md., 1984. Pp. 203–219.

- Клепикова А. А. Добровольцы благотворительной организации в государственном учреждении для людей с тяжелой инвалидностью: конструкты волонтерства и профессионализма // Журнал исследований социальной политики. 2011. Т. 9, № 3. С. 406–418.

- Туркулец С. Е., Фетисова Е. А. Проблема концептуализации волонтерства в междисциплинарных исследованиях // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 2. C. 90–97.

- Stebbins R. A. Volunteering: A Serious Leisure Perspective. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 1996. Vol. 25(2). Рp. 211–224.

- Hustinx L., Lammertyn F. Collective and Reflexive Styles of Volunteering. Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2003. № 14(2). Рp. 167–187.

- Арпентьева М. Р. Конфликт интересов и мотивация эдологической деятельности // Armenian Medical Review Journal. Armenia, Yerevan: RSML, 2015. № 11. URL: http://www.medlib.am/Jurnal/2015/RU/11.pdf (дата обращения: 16.07.2022).

- Арпентьева М. Р. Конфликт интересов и мотивация эдологической деятельности. Evidence-based medicine: from theory to practice. Proceedings of the 2nd International Conference, 24–26 September 2015 / Eds: Zb. Fedorowicz, R. Hovhannesyan, V. Vlasov. Yerevan, YSMU, 2015. Рp. 116–139.

- Korchagina N. S., Arpentieva M. R. Personal readiness of students of the faculties of social work and professional activities. North Carolina, 2017. 240 p.

- Минигалиева М. Р. Философия и практика социальной работы в России: парадигмы, уровни, проблемы, успехи. Saarbrucken, 2013. 486 с.

- Стародымов Н. А. Движение сестер милосердия: 150 лет // Благотворительный фонд Вдохновение. URL: http://www.vdohnovenie.org/blago/history/sestri.php (дата обращения: 16.07.2022).

- Потапенко О. В., Тимошенко С. И. Волонтерство как активный вид деятельности по формированию гражданской ответственности и патриотизма студенческой молодежи. Горки, 2011. 34 с.

- Phillips M. Motivation and expectation in successful volunteerism // Voluntarism and social work practice: A growing collaboration / Ed. by F. S. Schwartz. Lanham, Md., 1984. Рp. 139–147.

- Смирнова А. С. Актуальность работы волонтеров с детьми с ограниченными возможностями здоровья // Студенческий научный форум : мат-лы XI междунар. студ. науч. конф. М., 2019. URL: https://scienceforum.ru/2019/article/2018013850 (дата обращения: 16.07.2022).

- Шарыпин А. В. Волонтерское движение: истоки и современность // Современные исследования социальных проблем. 2010. № 4. С. 214–220.

- Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб., 2017. 672 с.

- Арпентьева М. Р. Профессиональное выгорание: десакрализация и латентная агрессия сотрудников правоохранительной системы // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25, № 4. С. 669–676.

- Воробьева А. Е., Скипор С. И. Психологические характеристики волонтеров различных направленностей активности // Социальная психология и общество. 2021. Т. 12, № 3. C. 205–218. https://doi.org/10.17759/sps.2021120313.

- Benson M. Five Strategies to Shut Down Volunteer Conflict. Engage journal. 2016. April. P. 1. URL: https://engagejournal.org/Shut_Down_Volunteer_Conflict (accessed: 22.07.2022).

- Jaffa E. & Sasson U. Evil and Good, Aggression and Volunteering: two Sides of a Coin?. Voluntaris. Zeitschrift für Freiwilligendienste. 2014. Vol. 2(2). Pp. 62–73. https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-2-62.

- Азарова Е. С., Яницкий М. С. Психологические детерминанты добровольческой деятельности // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 306. С. 120–125.

- Knight K. Burnout and Compassion Fatigue: Protecting the Mental Health of Our Volunteers. Engage journal. 2022. January. Р. 1. URL: https://engagejournal.org/article/january-2022/burnout-and-compassion-fatigue-protecting-mental-health-our-volunteers (accessed: 22.07.2022).

- Snyder M., Omoto A. M., & Lindsay J. J. Sacrificing time and effort for the good of others: The benefits and costs of volunteerism. The social psychology of good and evil / A. G. Miller (Ed.). N. Y., 2004. Рp. 444–468.