Особенности становления социально-ориентированной экономики в России

Автор: Жилина Татьяна Алексеевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Экономика и образование

Статья в выпуске: 1 (3), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье автор дает характеристику смешанной модели экономики, включающую государственный, частный предпринимательский и негосударственный некоммерческий секторы. Деление экономического пространства на три сектора позволило выделить основные институциональные единицы, ориентированные на пространство общественных благ.

Государственный сектор, частный некоммерческий сектор, предпринимательский сектор, экономические функции, социальные функции

Короткий адрес: https://sciup.org/14239393

IDR: 14239393 | УДК: 338

Текст научной статьи Особенности становления социально-ориентированной экономики в России

Трансформационные преобразования либерального характера в экономической и социальной сферах предопределили становление в России экономической системы смешанного типа. В экономической литературе, как зарубежных, так и отечественных авторов отмечается, что современные, реально функционирующие экономические системы являются смешанными, при этом «фундаментальным системообразующим свойством концепции смешанной экономики является признание «рыночной-нерыночной» двойственности современной организации общественного производства».

Специалисты отмечают, что наиболее приемлемым вариантом модели смешанной экономики для России является социальная рыночная экономика. В пользу подобного утверждения свидетельствуют история развития российского государства, продолжительный опыт доминирования государственно-патерналистского начала в решении всех общественных и личных проблем. Социальнорыночный характер экономики определяется формированием и функционированием разнообразных форм собственности и способов хозяйствования, сочетанием рыночных, государственных и общественных механизмов регулирования, возможностями согласования экономических и социальных начал.

Смешанную модель экономики представляют как трехсекторную, включаю- щую государственный, частный предпринимательский и негосударственный некоммерческий секторы. При этом доминирует мнение, что границы между этими секторами экономики подвижны, четко не определены, наблюдается их переплетение и взаимосвязанность. «Хотя коммерческие фирмы и правительственные учреждения внутренне организованны как иерархии, они общаются друг с другом на рынках. Таким образом, рынки и иерархии играют взаимодополняющие роли в осуществлении экономической координации». Эти три сектора скорее являются партнерами, каждый из которых имеет свои сильные стороны.

Деление экономического пространства на три сектора позволяет выделить основные институциональные единицы, ориентированные на производство общественных благ, с учетом различий экономических форм организаций, выполняемых ими функций (см. таблицу 1).

Следует отметить, что каждый из этих секторов, исходя из результатов деятельности, механизмов хозяйствования могут осуществлять, как коммерческую, так и некоммерческую деятельность по производству общественных благ.

Таблица 1

Функции производителей социально-значимых благ в экономике

|

Государственный сектор |

Частный некоммерческий сектор |

Предпринимательский сектор |

|

1 |

2 |

3 |

|

Экономические функции |

||

|

|

|

|

1 |

2 1 |

3 |

|

Социальные функции |

||

|

значимых благ;

|

|

Данные таблицы позволяют отметить, что производители общественных благ, представляющие общественный сектор экономики, обладают специфическими экономическими характеристиками, которые проявляется в следующих моментах:

-

1) деятельность общественного сектора является объектом ценностных оценок со стороны государства и общества с позиций социальной справедливости;

-

2) наличие четко выраженных внешних эффектов от потребления благ теми, кому они непосредственно адресованы;

-

3) в организации предоставления общественных благ особую роль играет государство в форме государственного регулирования и финансирования;

-

4) использование рыночных механизмов с целью повышения эффективности функционирования обще

ственного сектора, а именно контракты и организация конкурсных механизмов – государственный социальный заказ, государственный или муниципальный грант;

-

5) преобладание некоммерческих организаций.

Необходимость включения некоммерческого сектора в механизм экономической системы объясняется следующими причинами:

-

• резкий спад общих объемов производства и соответствующая ему социальная напряженность государственного бюджета привели к урезанию социальных расходов в услови-

- ях, когда потребность в социальной защищенности населения растет;

государство не всегда является наиболее эффективным механизмом оказания социальных услуг, помощи нуждающимся и малоимущим. Действующие в конкурентной среде некоммерческие организации более эффективно расходую финансовые ресурсы как частных (корпоративных) доноров, так и государственного бюджета. В результате были сформированы механизмы и инструменты государственного заказа, конкуров и тендеров, направленных на вовлечение НКО в сферы, традиционно являющиеся прерогативой государства.

низкая покупательная способность населения, явившаяся результатом либерализации цен и спада производства. Рыночные услуги социальной сферы в необходимом объеме не доступны для большинства населения. снижение уровня жизни населения в России требует развития новых форм занятости и перераспределения доходов;

перенесение центра тяжести в финансировании социальных расходов с государственного бюджета на сбережения граждан через аккумулирование этих средств специализированными институциональными инвесторами (пенсионными фондами, страховыми компаниями);

изменение системы финансирования на основе перехода к новой модели смешанного финансирования, источниками которой являются бюд- Современная высшая школа: инновационный аспект № 1' 2009

жет, страховые взносы и частные инвестиции;

-

• общемировой тенденцией является рост некоммерческого сектора и объема оказываемых им нерыночных услуг.

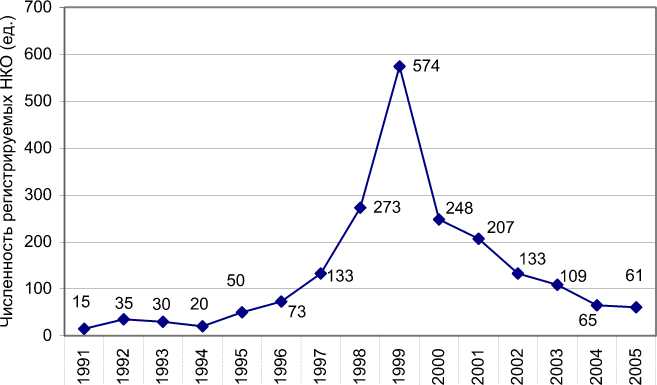

На основе динамики численности НКО, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ Челябинской области, автором были выделены три этапа в развитии частного некоммерческого сектора (см. рис.).

года

I этап

II этап

III этап

Рис. Численность НКО, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ по Челябинской области

I этап (1991-1994 гг.) – период зарождения частного некоммерческого сектора в регионе, характеризующийся стихийным возникновением гражданских инициатив. Для этого этапа характерны низкий уровень организационного развития, неэффективность управления большинства НКО, слабое использование труда волонтеров. В области шло активное формирование национально-культурных организаций. Данный процесс стал следствием общего роста национального самосознания, характерного в тот период для всего постсоветского пространства.

II этап (1995-1999 гг.) характеризуется значительным ростом численности некоммерческих организаций и активизацией их деятельности. По сравнению с I этапом численность вновь зарегистрированных НКО возросла более чем в 11 раз. Это объясняется недостаточностью усилий государственных структур в решении социальных проблем общества и восполнением данного пробела частными НКО; с принятием ряда законов, регламентирующих деятельность некоммерческих организаций; формированием в органах представительной и исполнительной власти структур по работе с общественными и религиозными объединениями, выявлением проблем функционирования НКО и теоретической разработкой программ их деятельности.

III этап (2000 – 2005 гг.) определяется как этап спада активности некоммерческой деятельности. Резкое уменьшение численности вновь регистрируемых НКО свидетельствует о стабилизации спроса на их услуги. Данный период связан с поиском различных методов привлечения финансовых ресурсов, форм сотрудничества с государственным и коммерческим секторами, ис- пользованием социальных технологий (семинары, круглые столы, анкетирование, интервьюирование, ярмарки НКО и др.). Особенно активно на данном этапе создаются благотворительные организации и фонды, общественно-политические объединения, а также различные спортивные сообщества и клубы.

Таким образом, особенности каждого этапа позволяют оценить специфику становления и развития некоммерческого сектора на региональном уровне. Следует выделить две основные тенденции в развитии НКО: первая связана с фазой самоопределения некоммерческих организаций как самостоятельного хозяйствующего субъекта и развитием форм сотрудничества НКО с государственными и коммерческими структурами для совместного решения социальных проблем общества. Вторая – с переходом на более качественный уровень работы, связанной с приобретением практического опыта, ростом профессионализма руководителей и специалистов некоммерческих организаций.

Существующие проблемы становления и развития некоммерческого сектора позволили автору сформулировать следующие рекомендации в области государственной политики в отношении частных НКО.

В области статистического учета. Для определения масштабов деятельности негосударственного некоммерческого сектора, вклада его деятельности в экономическое и социальное развитие необходимо пересмотреть систему показателей статистического учета, разграничив государственные и частные НКО как объекты наблюдения.

В области налогообложения доноров частных НКО. Предусмотреть право на получение социальных налоговых вычетов для физических лиц в сумме доходов, перечисляемых на благотворительные цели в виде денежной помощи частным некоммерческим организациям.

В области государственного финансирования. Законодательное оформле- ние на федеральном уровне обеспечения равного доступа к государственному финансированию через механизм социального заказа государственных и частных НКО, предоставляющих общественные блага. Привлечение профильных некоммерческих организаций к разработке и экспертизе государственных социальных программ и соответствующих разделов бюджета. Государственная поддержка деятельности НКО через создание благоприятных условий функционирования путем предоставления средств на основе грантов по благотворительной деятельности, государственных гарантий при получении льготных кредитов, льготных условий пользования государственного имущества и оборудования.

В области информационного обеспечения деятельности частных НКО. Обеспечить публичность информации об источниках поступления средств и направлений их расходования. Это, с одной стороны, позволит контролировать некоммерческий характер деятельности организации, с другой – будет способствовать формированию благоприятного имиджа некоммерческого сектора в среде потенциальных партнеров и среди населения. Обеспечить государственную информационную поддержку через средства массовой информации социальнозначимой деятельности частного некоммерческого сектора.

Список литературы Особенности становления социально-ориентированной экономики в России

- Мамедов, О.Ю. Смешанная экономика: Двухсекторная модель [Текст]. Элективное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей [Текст]/О.Ю. Мамедов. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -С. 6.

- Долан, Э. Рынок. Микроэкономическая модель [Текст]/Э. Долан, Д. Линдсей. -СПб., 1992. -С. 20.

- Филлиппов, Ю.В. Основы развития местного хозяйства [Текст]: учеб./Ю.В. Филлиппов, Т.Т. Авдеева. -М.: Дело, 2000. -С. 88.