Особенности строения цифровой модели Верхненадымского месторождения

Автор: Хаки И.Н.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (57) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219854

IDR: 140219854

Текст статьи Особенности строения цифровой модели Верхненадымского месторождения

Геологические модели пластов ПК1, АС9, АС9 1 , БС 1 , АЧ 11 , АЧ 12 , Ач 2 , Ач 3 , ЮС 3 Верхненадымского месторождения построены с применением программы Petrel-2007.1.2. В качестве исходной информации приняты координаты, инклинометрия, кривые параметров (Кп, Кнн, Кпр) по скважинам Верхненадымского месторождения, а также построенные в модуле CPS структурные модели. На этапе работ по построению единого структурного каркаса для дальнейшего геологического моделирования использованы полученные в результате корреляции разрезов скважин абсолютные отметки стратиграфических кровли и подошвы каждого цикла, содержащего продуктивный пласт. Структурные поверхности строились с учетом особенностей геологического строения, отраженных на сейсмических картах 2Д.

Первой задачей при трехмерном моделировании является построение куба распространения коллекторов. Сначала был построен дискретный куб литологии: 0 – неколлектор, 1 – коллектор. При построении куба литологии учитывались закономерности распространения коллектора, построенные и проанализированные по скважинным данным при послойном моделировании. Таким образом, получали истинный объем коллектора, равный эффективной толщине в 2Д модели, объем нефтенасыщенных коллекторов получали из куба литологии выше ВНК или ГВК. При построении цифровых кубов пористости применялся алгоритм Kriging, реализованный в пакете Petrel. Для каждой ячейки вычислялась средневзвешенная величина в зависимости от расстояния до контрольных точек (скважин). Значения пористости в ячейках куба в пласте не превышали граничное значение Кп в пласте, определенное по данным ГИС для каждого подсчетного объекта. При приближении к зонам замещения и выклинивания средняя пористость уменьшается до граничного значения. Это достигалось путем применения трендов. В качестве трендов использовались карты пористости послойной модели, в которых полигоны, ограничивающие зоны замещения и выклинивания, преобразованы в изолинии, равные граничному значению Кп. В зонах замещения и выклинивания значения Кп в ячейках куба условно принимались равными значению меньше Кп.гр.

Из куба пористости по петрофизической зависимости для каждого пласта рассчитывался куб проницаемости:

для пласта ПК 1 – lg Кпр= -0,0056*Kп^2+0,583*Kп-10.91;

для пласта АС 9 –AC 91 -lg Кпр=0,18*Кп–0,3*Jгк+0,5;

для пласта БС1 – lg Кпр = 0,186*Кп +1,88*αпс– 3,53;

для пластов Ач1–Ач2-lg Кпр=0,312*Кп–0,207* Jгк– 3,26;

для пластов Ач 3 –lg Кпр =0,26*Кп–0,16* Jгк–2,48;

для пласта ЮС3 –lg Кпр=0,22*Кп–0,15* Jгк–2,182.

Следующий этап при составлении геологической трехмерной модели состоял в расчете значений коэффициента нефтенасыщенности для нефтяных залежей и коэффициента газонасыщенности для газовых залежей в ячейках цифровых кубов. Для расчета куба нефтенасыщенности (газонасыщенности) использовалась ее зависимость от пористости и высоты над уровнем ВНК (ГВК). При этом в расчете зависимости участвовали только те пропластки, в которых по ГИС можно было определить значение коэффициента газо-или нефтенасыщенности и те скважины, которые не затронуты процессами разработки (обводнены). В нефтенасыщенных (газонасыщенных) коллекторах значения Кн (Кг) в ячейках сетки не выходят за пределы граничных значений, в водонасыщенных и в некол-лекторах – приравнивались к нулю.

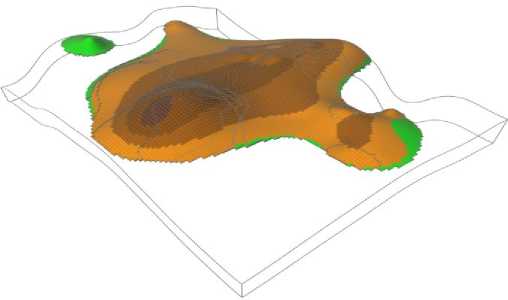

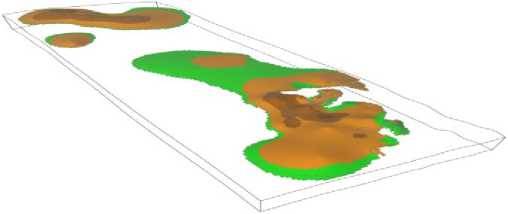

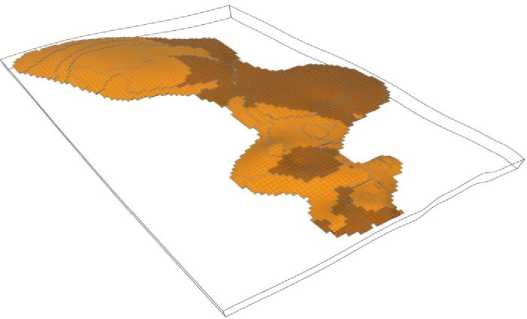

Исходя из степени изменчивости структурного плана и плотности геолого-геофизических наблюдений, расстояние между узлами сетки по осям X и Y составили 25-100 м, средняя высота ячейки по разрезу изменяется от 0,29 до 0,42 м. При интерполяции использовали стандартный интерполяционный полиномиальный алгоритм, позволяющий минимизировать кривизну получаемой поверхности. Каждый геологический объект по вертикали разбивался на множество элементарных слоев. Разбиение сетки по вертикали производилось в соответствии с принятой моделью осадконакопления – конформное залегание относительно кровли и подошвы пласта. В соответствии с этим объем между структурными поверхностями делился на равное количество прослоев с пропорционально изменяющейся толщиной. Количество слоев определяется степенью детальности трехмерной модели и общей толщины пласта. В данных моделях количество слоев выбиралось так, чтобы средняя толщина слоев по модели составляла не более 0,4 м. Высокое разрешение необходимо для точного построения литологических границ и детального выделения тонких прослоев в объеме трехмерной модели. Общий вид структурного каркаса и разрезы кубов нефтенасыщен-ности и проницаемости по каждой из выделенных залежей показаны на рис. 1-3.

Рис. 1. Общий вид структурного каркаса пласта ПК1 Верхненадымского месторождения.

Рис. 2. Общий вид структурного каркаса пласта АС9-АС9/1 Верхненадымского месторождения.

Рис. 3. Общий вид структурного каркаса пласта БС1 Верхненадымского месторождения.

Адаптация фильтрационных моделей к фактическим показателям работы скважин выполнена для разрабатываемого пласта АС9

В САПР «ТЕХСХЕМА» предусмотрена возможность редактирования фазовых проницаемостей и работающей толщины дифференцировано по площади, разрезу.

Эффективная проницаемость пласта по нефти ( Fo ) и воде ( Fw ) определяется выражениями:

Ko ( x , y , z , t ) = Kabs ( x , y , z , t )* Fo * [ 1 + Eo ( x , y , z , t ) ] , Kw( x , y , z , t ) = Kabs ( x , y , z , t ) * Fw * [ 1 + Ew ( x , y , z , t ) ] где Kabs ( x , y , z , t ) - абсолютная проницаемость пласта в точке ( x , y , z ) в момент времени t ;

Fo (w) - относительная фазовая проницаемость по нефти (воде);

Fo ( w )( x , y , z , t ) - относительное изменение проницаемости по нефти (воде) в точке ( x , y , z ) в момент времени t ;

Eo(x, y, z, t) - множитель проницаемости пласта по нефти в точке (x, y, z) в момент времени t ;

Ew ( x , y , z , t ) - множитель проницаемости пласта по воде в точке ( x , y , z ) в момент времени t .

При построении фильтрационной модели за основу (в качестве фоновых), приняты ОФП полученные на керне. При адаптации фильтрационной модели фоновые ОФП модифицировались с учетом фактических данных эксплуатации скважин.

В ЧНЗ для настройки начальной обводненности редактировалось значение остаточной водонасыщен-ности при единичной нефтенасыщенности.

Выбор редактируемого параметра осуществлялся индивидуально для каждой скважины на основе детального анализа разработки.

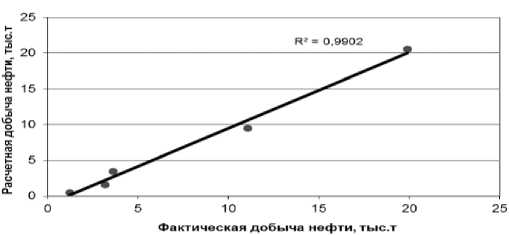

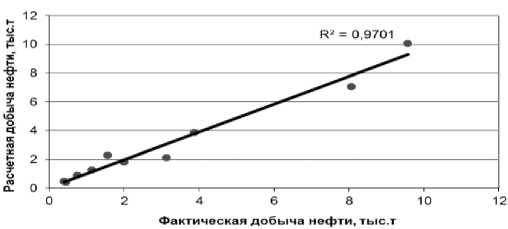

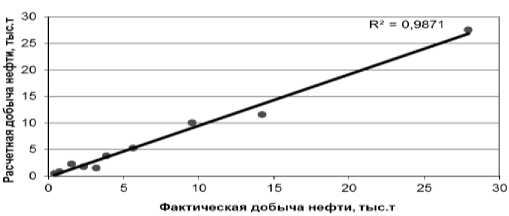

Результаты настройки работы скважин на фактические показатели показаны на рис.4-6.

Рис. 4. Объект АС9. Корреляционная зависимость расчетных и фактических показателей накопленной добычи по скважинам на 01.01.2008 г.

Рис. 5. Корреляционная зависимость расчетных и фактических показателей накопленной добычи по скважинам за 2008 год.

Рис. 6. Корреляционная зависимость расчетных и фактических показателей накопленной добычи по скважинам на 01.01.2009 г.

Адаптация гидродинамической модели проведена с достаточной степенью точности, коэффициент корреляции между фактической и расчетной добычей нефти ≈ 0,96, для большей части скважин (80%) расхождения по накопленной добыче нефти находится в пределах 15%, причём добыча нефти по ним составляет 90%.

Список литературы Особенности строения цифровой модели Верхненадымского месторождения

- Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Модель нестационарного течения и результаты стендовых испытаний//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2014. -№ 1. -C. 114-136. URL:http://www.ogbus.ru/authors/Strekalov/StrekalovAV_5.pdf

- Стрекалов А.В., Стрекалов В.Е., Хусаинов А.Т. Метод обращения геометрических фигур//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2014. -№ 2. -C. 438-450. URL:http://www.ogbus.ru/authors/StrekalovVE/StrekalovVE_2.pdf

- Стрекалов А.В., Стрекалов В.Е., Хусаинов А.Т. Метод управления технической гидросистемой посредством анализа регулировочных кривых//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2014. -№ 2. -C. 14-32. URL:http://www.ogbus.ru/authors/StrekalovVE/StrekalovVE_1.pdf

- Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Модели элементов гидросистемы продуктивных пластов//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2014. -№ 5. -C. 119-133. http://ogbus.ru/article/modeli-elementov-gidrosistemy-produktivnyx-plastov/