Особенности строения гипсовой залежи южного участка Ергачинского месторождения

Автор: Даровских Н.А., Сунцев А.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 (18), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучено распределение параметров и качественных показателей гипсовой залежи на южном участке Ергачинского месторождения. Закономерности внутреннего строения залежи на участке обусловлены преимущественно литолого-фациальны-ми и структурно-тектоническими особенностями данной территории. Факторы образования продуктивной толщи на локальном объекте сопоставлены с критериями прогнозной оценки сульфатных отложений Пермского Предуралья

Гипсовая залежь, распределение параметров и показателей, критерии гипсоносности, пермский край

Короткий адрес: https://sciup.org/147200858

IDR: 147200858 | УДК: 553.635.1

Текст научной статьи Особенности строения гипсовой залежи южного участка Ергачинского месторождения

Гипсы Предуралья образовались в результате воздействия подземных вод на ангидриты и представляют собой своеобразную кору выветривания ангидритов, а месторождения гипса относятся к классу остаточных [4, 5]. Процесс преобразования ангидрита в гипс – гидратация – идёт через жидкую фазу. При положительном балансе объёма твёрдой фазы гипс не может полностью отложиться в пространстве, освободившемся при растворении ангидрита. Значительная доля последнего в растворённом состоянии выносится мигрирующими подземными водами.

Изучение геологии месторождений поделочного гипса Пермского края позволило сформулировать прогнозные критерии выявления залежей гипса в сульфатных отложениях Предуралья. Наиболее значимы стратиграфические, геоморфологические, гидрогеологические и структурно-тектонические критерии. Они отражают закономерности размещения гипсовых залежей на региональном геологическом уровне изучения [6]. Критерии детально рассмотрены во многих публикациях [1-5] и геологических отчетах. В данной же статье факторы гипсоносности пород анализируются на локальных уровнях строения вещества, на примере южного участка Ер-гачинского месторождения.

Ергачинское месторождение находится в Кунгурском районе в 0,5 км к югу от ст. Ергач Свердловской ж. д. Месторождение состоит из двух участков – северного и южного. Северный участок в настоящее время разрабатывается карьером, на южном участке материалы геологоразведочных работ в 2011 г. прошли государственную экспертизу в комиссии ЭКЗ ОПИ Министерства природных ресурсов Пермского края.

Ергачинское месторождение расположено в пределах восточной части Русской плиты на восточном крыле Бымско-Кунгурской впадины [5]. Месторождение сложено гипсами и ангидритами лунежской пачки иренского горизонта кунгурского яруса. Гипсовая залежь является верхней частью разреза пачки. З а-

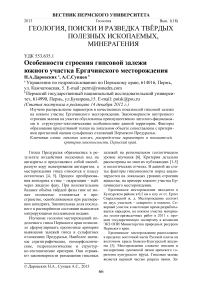

лежь гипса имеет пластообразную форму, залегание пород горизонтальное или близкое к горизонтальному. Гипсы и ангидриты месторождения включают прослои доломитов, переходные между ними разности, карстовые породы, а также редкие прослои мергелей и песчаников (рис. 1). При средней отметке рельефа 180 м оно изучено до горизонта 110 м. Основной водной дреной для Ергачинского месторождения служит р. Бабка. Южный участок размером 740–540х300 м (площадью 19,2 га) в восточной половине рассечён диагонально логом.

Распределение параметров и показателей гипсовой залежи южного участка изучено по данным опробования разведочных скважин. Были построены несколько планов (моделей) участка в изолиниях. Модели построены по принципу «стабильности» – путем выделения частей залежи, в которых значения признака выдержаны, т.е. находятся в рассчитанном интервале. Подобные модели играют положительную роль при блокировке место- рождений, при выделении сортовых интервалов, они могут быть описаны математически. В нашем случае градация интервалов производилась от среднего значения по среднеквадратическому отклонению. Выделены следующие качественные блоки залежи: с высокими и низкими величинами признака (выше и ниже среднего до 0,8 стандартного отклонения) и соответственно с весьма высокими и очень низкими значениями.

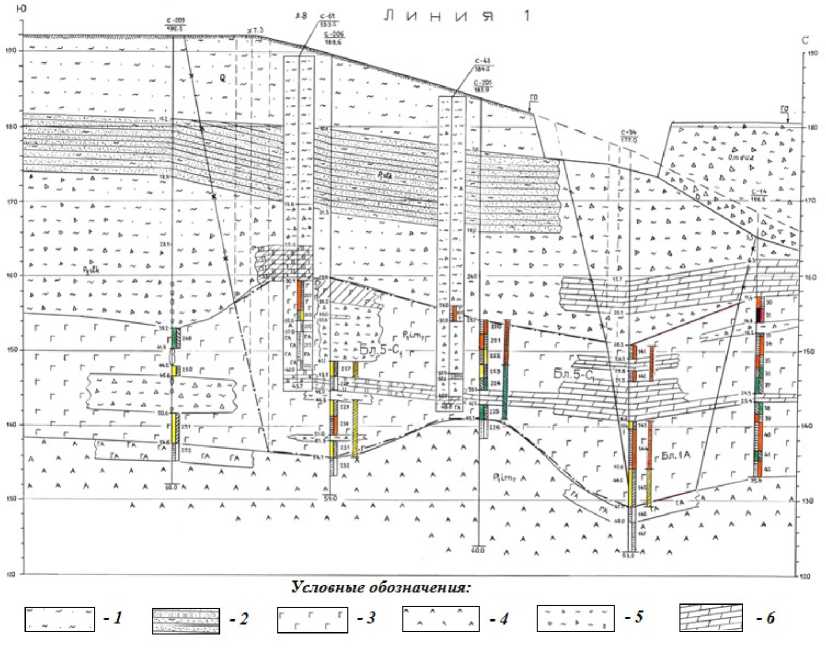

Мощность гипсовой залежи изменяется от 5,6 до 25,4 м, средняя – 15,9 м. Коэффициент вариации мощности – 35,5 %, что указывает на неравномерное распределение параметра. Аномальные участки с мощностью пород более 23,1 м и с мощностью пород менее 8,3 м расположены отдельными пятнами (рис. 2). В целом же площадь южного участка довольно выдержана по мощности полезной толщи. Повышенные значения мощности характерны в основном для центральной части участка, она заметно уменьшается в восточном и южном направлениях.

Рис. 1. Геолого-литологический разрез южного участка по линии 1: 1– глина песчаная, 2 – песчаники глинистые, 3 – гипсы, 4 – ангидриты, 5 – глина и щебень коренных пород, 6 – мергели

Рис. 2. Схема распределения мощностей гипсовых пород на южном участке: 1 – номер скважины и мощность гипсовых пород (м); части залежи с мощностями: 2 – более 23,1 м, 3 – 23,1-15,9 м, 4 – 15.9-8,3 м, 5 –менее 8,3 м; границы категорий запасов: 6 – категории А, 7 – категории B, 8 – категории С 1

Гипсы продуктивной залежи имеют разнозернистую структуру, которая изменяется от тонко- до крупнозернистой. Преобладают мелкозернистая и среднезернистая структуры, размер зёрен в которых составляет 0,1-1,0 мм. Визуально структура подобных гипсов на изломе определяется как сахаровидная.

Текстуры гипсов обусловлены характером слоистости породы и наличием прожилков. Прожилки представляют собой заполненные веществом трещины. В качестве заполнителя выступают мергель темно-серый, черный, голубовато- и зеленовато-серый, коричневато-серый и доломит серый, светло-серый. В трещинах также наблюдаются волокнистый белый селенит и пластинчатый гипс, органический материал и гидроокислы железа. На месторождении преобладают мелкосетчатые текстуры, реже наблюдаются пятнистые и сетчатые. Нередко встречаются переходные текстуры, а также кавернозные, брекчиевидные и пятнисто-слоистые.

Продуктивная залежь сложена гипсами четырёх цветовых разновидностей – белыми (19 %), светло-серыми (42 %), серыми (31 %) и тёмно-серыми (7 %). Строгой приуроченности цвета по вертикали и в плане залежи нет. Установленная ранее закономерность [2], когда верхняя часть гипсовой залежи сложена светлыми разностями гипса, не фиксируется. Тем не менее определенные тенденции просматриваются: 1) на участке в целом преобладают светло-серые мелкосетчатые гипсы, 2) в центральном блоке находятся наиболее чистые – белые и светло-серые гипсы (73 %). Так как количество интервалов керна белых и светло-серых гипсов значительное (61 %), то по участку ожидается средний сорт не ниже третьего. Можно отметить также: 1) возрастание количества светлых гипсов около западного борта секущего участок лога, на участках с увеличенной мощностью гипсовой залежи и уменьшенной мощностью вскрышных отложений, 2) приуроченность серых гипсов к флангам залежи.

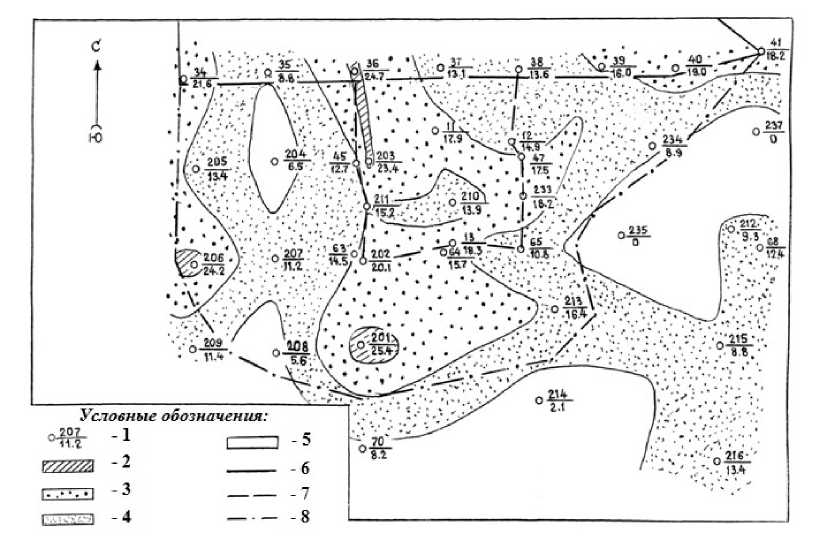

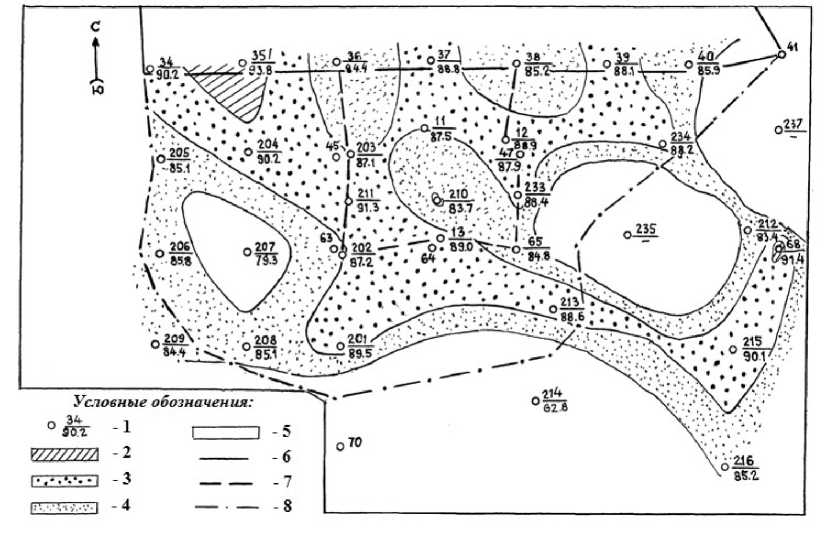

Качество гипса Ергачинского месторождения и его южного участка удовлетворяет требованиям ГОСТ 4013-82 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия». Содержание минерала гипса в продуктивной залежи по пробам на участке изменяется от 71,65 до 95,95 %. Средневзвешенное содержание гипса в продуктивной залежи – 87,21 %, что соответствует III сорту. Коэффициент вариации содержания гипса равен 3,4 % и ха- несколько меньше среднего (83,5- 87,2 %), занимают основную часть залежи (рис. 3). Наблюдается «окно» со сравнительно низким содержанием гипса около скважины 207. Пятнистый характер распределения указывает на невозможность пространственного выделения крупных частей залежи с определенными сортами гипса. Количество какого-либо сорта рактеризует распределение как очень рав- гипса можно определить только статисти- номерное.

Сортовой состав гипсовой толщи следующий (%): I сорт – 1,6; II – 30,1; III – 49,1; IV – 7,9; некондиция – 11,3. Минеральный состав всей гипсовой толщи на южном участке (%): гипс – 85,31; ангидрит – 5,24; доломит – 7,03; оксид железа + оксид алюминия + нерастворимый глинистый остаток - 2,14. Минеральному составу продуктивной залежи с корректировкой на средневзвешенное содержание гипса (87,21 %) отвечает следующий химический состав (%): CaO– 32,73; MgO– 1,54; SO 3 – 44,34; п.п.п.–18,25; Fe 2 O 3 – 0,30; Al 2 O 3 – 0,47; нерастворимый остаток – 1,72.

Участки гипса со значениями, которые стабильно выше среднего (87,2 - 91,3 %) и чески.

Степень выветривания гипсов месторождения изменяется от слабо затронутых выветриванием до выветрелых и сильно выветрелых разностей. На участке преобладают затронутые выветриванием гипсы средней крепости и довольно крепкие. В отдельных интервалах скважин описаны выветрелые породы, где керн представлен лишь гипсовой мукой, дресвой и щебнем. Степень трещиноватости гипсов определялась по состоянию керна: в виде столбиков, плиток или щебня с дресвой. Условно принимается, что сильно трещиноватые породы характеризуются керном в

Рис. 3. Схема распределения содержания гипса на южном участке: 1 – номер скважины и содержание гипса (%); части залежи с содержаниями: 2 – более 91,3 %, 3 – 91,3-87,3 %, 4 –

87,3-83,5 %, 5 –менее 83,5 %; границы категорий запасов: 6 – категории А, 7 – категории В, 8 – категории С 1

виде плиток, щебня и дресвы, трещиноватые породы – столбиков длиной 4-20 см, слабо трещиноватые – столбиков длиной более 20 см. Соотношения форм керна скважин оказались следующими: столбики длиной 5-10 см – 63 %, 10-20 см – 13 %, 20-30 см – 3 %; плитки толщиной 1-4 см, щебень и дресва – 21 %. Следовательно, гипсы месторождения являются преимущественно трещиноватыми породами, в меньшей степени – сильно трещиноватыми. Наименее трещиноватыми являются гипсы в центральном блоке, а наиболее трещиноватыми – в восточном.

Полезная толща включает некондиционные по содержанию гипса породы. Они наблюдаются в основном в скважинах западной части Южно-Ергачинского участка, захватывая полностью западный блок и частично центральный. Литологический состав некондиционных пород разный. Среди них мергели, доломито-гипсы, гипсодоломиты, гипсоангидриты и ангидриты; мергели преобладают. Мощность прослоев некондиционных пород изменяется от 0,6 до 7,3 м, в среднем составляет 2,9 м (по количеству 7,4%). Коэффициент вариации мощностей некондиционных пород составляет 153 %.

Подземный карст фиксируется чаще всего пустотами, а также интервалами глин с дресвой и щебнем коренных кар-стующихся пород. Провалы бурового снаряда при бурении наблюдались по всем литологическим разностям пород. Суммарная мощность провальных интервалов по скважине изменялась от 0,1 до 15,5 м, а количество пустот мощностью больше 0,5 м достигало 4 случаев. По полезной толще мощность отдельных провалов варьировала от 0,2 до 8,1 м. Закарстованность полезной толщи высокая –14,6 %, при исключении карстовых интервалов мощностью менее 0,5 м она равна 13,0 %. Распределение карстовых интервалов по скважинам крайне неравномерное – коэффициент вариации 178 %. Мелкие, но ча- стые провалы наблюдались и во вскрышных отложениях. Закарстованность гипсов южного участка по сравнению с северным выше, но она близка к среднему показателю (13,9 %) по всем другим месторождениям края.

Гипсы полезной толщи перекрываются карстовой брекчией, мергелями, доломи-тизированными известняками, глинами, глинистыми песчаниками соликамской свиты, а также песчано-глинистыми отложениями четвертичной системы. Среди перекрывающих отложений вскрыши преобладают образования карстовой брекчии. В пределах продуктивной залежи мощность вскрыши изменяется от 4,3 до 29,9 м, средняя равна 18,8 м. Линейный коэффициент вскрыши равен 1,2, объёмный – 0,77 м3/т (или 1,7 м3/м3).

Подстилающими породами продуктивной гипсовой залежи являются преимущественно ангидриты, а также прослои и линзы гипса, гипсоангидрита, ан-гидритогипса, доломита, гипсодоломита, доломитогипса, мергеля той же лунеж-ской пачки. Гипсовые прослои ниже продуктивной залежи входят в состав гипсовой толщи, но не включены в продуктивную залежь по горно-техническим причинам.

Южный и северный участки месторождения характеризуются сложным геологическим строением, по сложности геологического строения оно отнесено ко 2-й группе. В сравнении с другими месторождениями Кунгурского района Ерга-чинское имеет значительно большую мощность полезной толщи и вскрыши, содержит большее количество некондиционных и карстовых пород. Все породы очень трещиноватые. По цветовой гамме гипсовая залежь состоит в основном из окрашенных разностей гипса, в меньшем количестве встречаются белые и светло-серые разновидности.

Анализ особенностей строения Ерга-чинского месторождения и его южного участка показывает, что некоторые из установленных ранее [1-5] прогнозных критериев гипсоносности (более общего геологического уровня изучения) проявляют себя и на локальных объектах. Увеличение мощности полезной толщи на южном участке не противоречит стратиграфическому и литологическому критериям, согласно которым лунежская пачка наиболее перспективна для выявления месторождений. Однако ожидаемое увеличение мощности гипсовой залежи вдоль ложка не проявилось вследствие наложения карста с восточной стороны. Цвет же гипсов, количество некондиционных и карстовых пород, степень трещиноватости

Список литературы Особенности строения гипсовой залежи южного участка Ергачинского месторождения

- Даровских Н.А. Стратиграфические предпосылки при поисках месторождений поделочного гипса в Пермской области//Моделирование геологических систем и процессов: тез. докл. регион. науч. конф./Перм. гос. ун-т. Пермь, 1996. С. 89-90.

- Даровских Н.А. Геоморфологические предпосылки при поисках месторождений поделочного гипса//Геология и полезные ископаемые Западного Урала: матер. регион. конф./Перм. гос. ун-т. Пермь, 1997. С. 92-93.

- Даровских Н.А. Гидрогеологические условия нахождения месторождений поделочного гипса в Пермской области//Горное эхо. 1998. № 3. С. 10-11. (Вестник Горного ин-та УрО РАН).

- Даровских Н.А. Геология и прогнозирование месторождений поделочного гипса на примере Пермской области: автореф. дис.. канд. геол.-мин. наук. Пермь, 1999.19 с.

- Даровских Н.А., Кудряшов А.И. Геология и поиски месторождений поделочного гипса/ГИ УрО РАН. Пермь,2001. 161 с.

- Мягков В. Ф. Геохимический метод парагенетического анализа руд. М.: Недра, 1984. 126 с.