Особенности строения и нефтегазоносности осадочного бассейна Гвинейского залива

Автор: Экенма Д.Д., Кабанов А.З., Карасева Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы строения и развития нефтегазоносности в осадочном бассейне Гвинейского залива, расположенного в западных районах Африки и акватории Атлантического океана. Приведены особенности формирования бассейна, обеспечившие сложное строение и часто неоднозначность корреляции отложений. Выявлены факторы, приведшие к формированию основных залежей углеводородов в провинции Дельты реки Нигер и других регионах. Сделан вывод о необходимости продолжения геологоразведочных работ в бассейне в связи с повышенными перспективами нефтегазоносности.

Осадочный бассейн, протерозойский фундамент нефтегазоматеринские породы, коллекторы, ловушки, нефтегазоносность

Короткий адрес: https://sciup.org/147246236

IDR: 147246236 | УДК: 55 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.173

Текст научной статьи Особенности строения и нефтегазоносности осадочного бассейна Гвинейского залива

Изучение осадочных бассейнов в последнее время является одной из важных задач геологии в связи с исчерпанием запасов углеводородов во многих регионах мира. В этом плане нефтяными компаниями разных стран, в том числе российскими, значительное внимание в последние десятилетия уделяется исследованию осадочного бассейна Гвинейского залива, одному из малоизученных бассейнов Африки. Бассейн относится к перикратонному типу и характеризуется сложным строением, что во многом связано с расположением его в большей степени в акватории (до 70–90%), чем в береговой части. Границы бассейна часто в акваториаль-ной части проводятся условно. Несмотря на невысокую изученность, в бассейне уже открыт ряд месторождений углеводородов, что свидетельствует об актуальности его изучения для оценки перспектив нефтегазоносности и дальнейшего развития геологоразведочных работ.

Об истории геологического развития осадочного бассейна Гвинейского залива

В формировании и развитии осадочного бассейна Гвинейского залива большинство авторов (Brownfield, Charpenter, 2006) выделяют три основных этапа. Первый этап определяется образованием древней докембрийско-триасовой платформы с юрско-меловыми осадочными отложениями. Второй этап характеризуется проявлением рифтогенеза в разное время: от раннемелового до позднеальбского. В пострифтовый этап, в основном в сеноманско-голоценовое время, появились значительные несогласия и выклинивания в разрезе. Фундамент бассейна Гвинейского залива сложен в основном гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами, разбит системами субмеридиональных и субширотных сбросов, по которым он ступенчато и часто резко погружается в сторону Атлантического океана (Fairhead, 1988). Осадочные отложения трансгрессивно залегают на базальных породах, составляя от 2–3 до 5–7 и более км. Из-за низкой изученности трассирование отложений во многих районах в значительной степени затруднено. Собственно Гвинейский залив сформировался в целом до проявления рифтогенеза в период от позднеюрского до раннемелового времени при распаде Африканского, Северо-Американского и ЮжноАмериканского палеоконтинентов, при этом в заливе много островов вулканического происхождения, которые появились в период рифтогенеза (MacGregor, Robinson, 2003, Beglinger, Doust, 2012).

Геологические особенности и нефтегазоносность бассейна Гвинейского залива

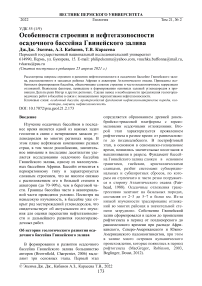

Осадочный бассейн Гвинейского залива располагается в прибрежных районах таких стран, как Кот-д Ивуар, Гана, Того, Бенин и Нигерия (рис. 1).

Кот-д Ивуар находится на севере Гвинейского залива в пределах трансформной окраины с очень древним фундаментом, частью Западно-Африканского кратона. Осадочные комплексы представлены от девонских до третичных отложений и в большей степени развиты в заливе, чем на побережье.

Нефтяная промышленность Кот-д Ивуара страны ведет историю с 1953 г. Нефтяное месторождение Абиджан было открыто только в 1974 г. В 2008 г. было открыто еще одно Юбилейное месторождение с промышленными запасами нефти. (Morrison, Burges 2000).

Единичные попытки бурения скважин в относительно глубоководной части шельфа при глубине моря более 1600 м, в том числе и ОАО «Лукойл» (скважины Capitaine East-1X, Buffalo-1X, Dzata-2A, Independance-2A) не дали результатов, кроме отдельных нефтега-зопроявлений (Карасева, 2015). В настоящее время добыча составляет не более 1,7 млн т нефти. Абиджанский бассейн считается основным нефтегазоносным бассейном в стране.

Рис. 1. Строение и нефтегазоносность бассейна Гвинейского залива, Западная Африка (Fairh ead, 1988)

Нефтегазоматеринские глинистые и сланцевые породы выявлены в альбских и сено-ман-туронских отложениях. Коллекторы состоят в основном из мелового песчаника с высокой средней пористостью, до 25%. Флюидоупоры представлены большей частью сланцами. Основные ловушки углеводородов связаны с грабенами и разломами (Morrison, Burgess, 2000). В конце 2021 г. появились сообщения (без подробностей от официальных лиц) об открытии крупного месторождения нефти в стране. Скорее всего, речь идет о глубоководной части шельфа.

На территории Ганы фундамент также сложен в основном докембрийскими породами, которые во многих районах выходят на поверхность (Brownfield, Charpentier, 2006). Шельф представляет собой окраинный морской бассейн, выполненный палеозой-мезозой-кайнозойскими породами.

Первоначальные работы по поиску и разведке нефти начались еще в 1896 г., в основном в юго-западном регионе. Первое нефтяное месторождение было открыто в 1970 г. В целом, нефтегазоносность установлена только в палеозойских прибрежных отложениях, где открыт ряд небольших месторождений, самое значительное из них – Бонсу. Прогнозные запасы нефти в прибрежном районе оцениваются до 100 млн т. (Morrison., Burgess, 2000). В последнее время появились работы (Ампилов, Гареева, 2019), касающиеся развития в Гане трудноизвлекаемых (ТРИЗ) залежей углеводородов в сланцевых коллекторах. По данным испытаний одной из скважин месторождения L, в условиях аномально высоких давлений из пласта ран-не-среднеальбского возраста получены притоки: легкой нефти из нижней части и газоконденсата из верхней части пласта.

Следует отметить, что это была первая попытка в районе бассейна Гвинейского залива выявить сланцевую нефть. В то же время широкое развитие сланцевых пород в молодых отложениях во многих регионах бассейна, особенно в акваториальной части, указывает на возможность дальнейших открытий таких нетрадиционных залежей.

В центральной и южной частях государства Того фундамент представлен гнейсами и гранитными породами протерозойского возраста. В северной части страны фундамент в основном сложен неопротерозойски-ми метаморфическими породами и палео-протерозойскими гранитами. При этом в прибрежной части выявлены меловые и кайнозойские осадочные породs, которые образуют осадочные бассейны с незначительной мощностью и площадью. Скважины, пробуренные в мелководной зоне на нефть и газ, не дали пока положительных результатов (Extractive Industries, 2017).

В районе Бенина, который неширокой полосой располагается между Нигерией и Того, при докембрийском фундаменте в осадочном чехле отложения представлены в основном карбонатно-терригенными отложениями мелового и голоценового возраста относительно небольшой мощности (Kaki, Nicaise, 2012). Проведенные в небольшом объеме геологоразведочные работы показали значительное количество нефте- и битумо-проявлений в прибрежной зоне, открыто одно месторождение Селе с промышленными запасами нефти.

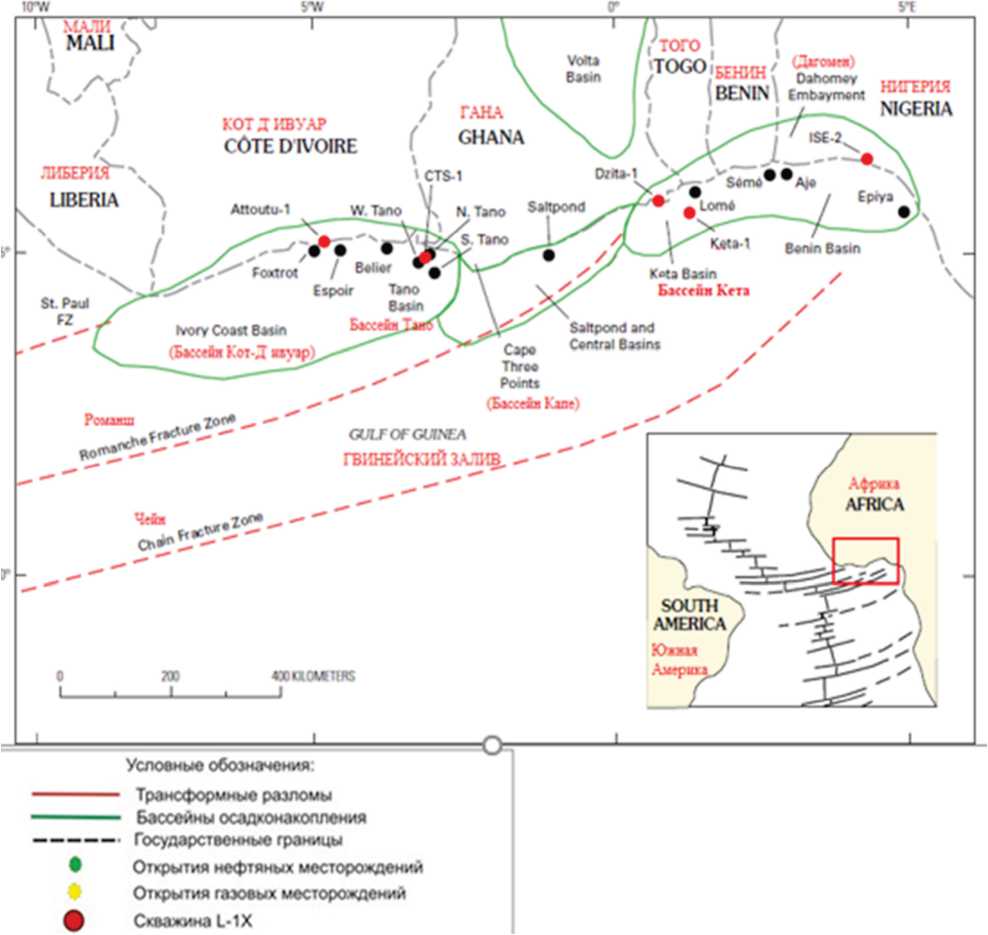

В пределах бассейна Гвинейского залива по мере продвижения от Ганы к Бенину и далее к Нигерии (рис. 2) наблюдается существенное увеличение мощности осадочных отложений, которые в районе Нигерии, где выделяется провинция Дельты реки Нигер, образуют крупный бассейн. Установлено, что провинция образовалась на месте рифтовой системы, связанной со вскрытием Южной Атлантики, которое началось в позднеюрское время и продолжилось в меловой период. Сама дельта начала развиваться в основном в эоценовую эпоху, накапливая отложения, которые теперь составляют значительную мощность (Brownfield, Charpentier, 2006). Общая площадь Дельты реки Нигер составляет около 75 000 км2 с мощностью обломочного наносного заполнения до 10– 12 тыс. м в акваториальной части (Stacher, 1995). В настоящее время это наиболее изученный по геологическому строению и нефтегазоносности регион бассейна Гвинейского залива. Важную роль в структуре провинции имеет крупный южный желоб Бенуэ, который появился в результате разделения Африки и Южной Америки в раннемеловое время (Hooper, Fitzsimmons, 2002).

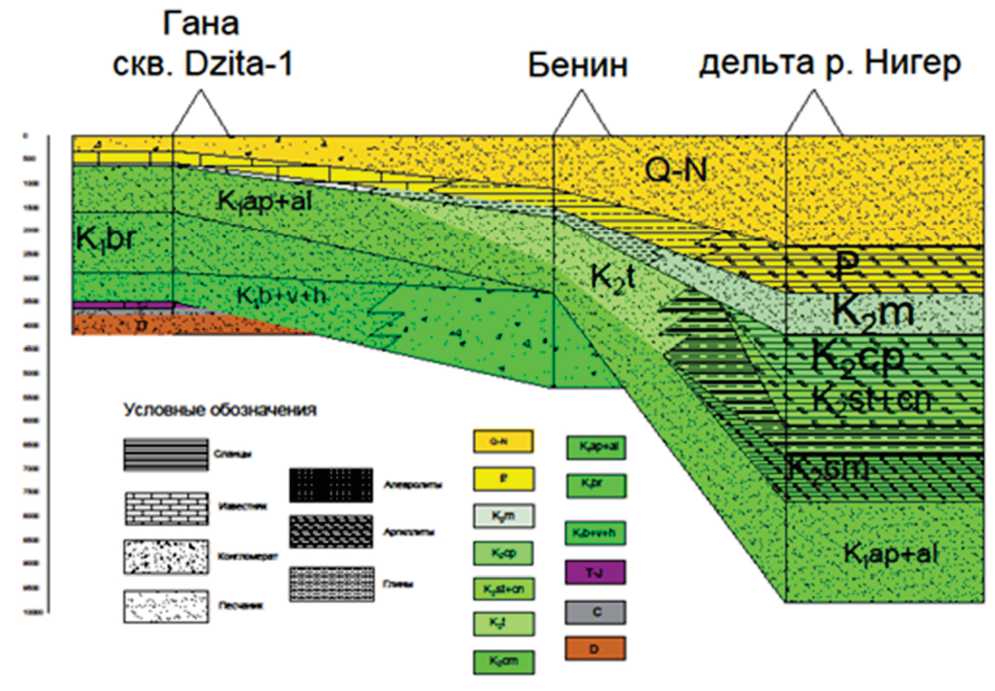

В Нигерии выпоты нефти на поверхности наблюдались из меловых пород еще в начале 20 века, долгое время разведочные работы велись безуспешно. В настоящее время в Африке Нигерия находится на первом месте по добыче нефти и газа. Месторождения в расположены как на суше, так и в акватории Гвинейского залива, на расстоянии 10–20 км от берега при глубине моря от 8 до 20 м. Нефтегазоматеринские породы большинство исследователей (Michele, Ronald, 1999) выделяют в формациях Аката и Агбада (рис. 3), кероген в которых в основном II и III типов, что означает возможность генерации как нефти, так и газа. В то же время некоторые ученые (Stacher, 1995) предполагали, что формация Агбада является единственной значительной материнской породой благодаря своему объему и присутствию морских сланцевых фаций.

Рис. 2. Геологический профиль прибрежной части нефтегазоносного бассейна Гвинейского залива

По данным определения отражательной способности витринита (Rо более 1,1%) (Michele, Ronald, 1999), только формация Аката могла вступать в главные зоны нефте-и газообразования и генерировать нефть, а также газ и газоконденсат, выявленные в больших количествах в залежах. В пределах формации Агбада сланцевые толщи в нижней части могли генерировать только тяжелую нефть (Rо менее 0,6–0,7%) в небольшом количестве, также встреченную в регионе. Представляет интерес тот факт, что нефть характеризуется широким диапазоном плотности: 0,959–0,780 г/см3, при этом 56% нефти Нигерии имеет плотность 0,876– 0,825 г/см3. Газ мог генерироваться только в формации Аката. Он в основном высокого качества, с низкими концентрациями СО2, меркаптанов и азота. С другой стороны, именно формация Агбада находилась в благоприятном положении для аккумуляции углеводородов из формации Аката за счет вертикальной миграции углеводородов. При этом ее погружение в верхней части менее 1 км свидетельствует о возможности влияния гипергенных процессов окисления нефти, обеспечивающих повышение её плотности.

Основные коллекторы и структурные ловушки сосредоточены в формации Агбада, а стратиграфические ловушки были выявлены по окраинам дельты. Флюидоупоры представлены в основном сланцевыми пластами формации Агбада. Все это свидетельствует о существовании единой Аката-Агбада нефтя- ной (нефтегазовой) системы в провинции Дельта реки Нигер. Обнаружение такой системы значительно способствует открытию новых месторождений, так как становятся ясны пути миграции углеводородов и как следствие зоны их аккумуляции (Карасева, 2009).

Рис. 3. Сводный разрез юго-восточной и северо-западной частей провинции дельты реки Нигер

В этом плане трассирование развития формации Аката в более глубоководной части бассейна будет способствовать открытию новых месторождений.

Заключение

Таким образом, особенности развития и строения осадочного бассейна Гвинейского залива способствовали формированию осадочных бассейнов разного возраста и масштаба. Нефтегазоносность установлена в отдельных прибрежных регионах Кот-д-Ивуар, Бенина и Нигерии. При этом нефтегазоматеринские породы могут быть выявлены в разновозрастных отложениях, например, в Кот-д-Ивуар в альбских и сеноман-туронских, а в дельте реки Нигер в миоценовых отложениях. Наибольшие ресурсы углеводородов выявлены в зоне развития провинции Дельты реки Нигер, где уже в прибрежной зоне сформировался крупный бассейн со значительной мощностью осадочного чехла. Наиболее благоприятное расположение материнских пород, коллекторов и ловушек способствовало развитию месторождений нефти и газа.

Современное положение большинства выявленных месторождений углеводородов бассейна Гвинейского залива приурочено в основном к его прибрежной и мелководной части. В то же время сохраняются высокие перспективы нефтегазоносности в глубоководной части бассейна, где предполагается развитие более мощных осадочных бассейнов. Кроме того, широкое распространение сланцевых толщ в ряде регионов бассейна Гвинейского залива указывает на возможность открытия нетрадиционных залежей сланцевых формаций.

Список литературы Особенности строения и нефтегазоносности осадочного бассейна Гвинейского залива

- Ампилов Ю.П., Гареева Л.Ф., Горбачев С.Д. ТрИЗЫ Гвинейского залива/ "Neftegaz.RU", № 7, Июль 2019. С. 27-37.

- Карасева Т.В. Современные представления о формировании залежей нефти и газа// Вестник Пермского университета. Геология. 2009. № 11. С. 95-102. EDN: NCKAPJ

- Карасева Т.В. Комплексный геолого-геохимический анализ керна и пластовых УВ по поисковым скважинам, включая биомаркерный анализ (Кот д' Ивуар)/ Отчет о научно-исследовательской работе, ПГНИУ, 2015. 145 с.

- Beglinger S.E., Doust H., Cloetingh S. Relating petroleum system and play development to basin evolution: West African South Atlantic basins// Marine and Petroleum Geology, 2012, 30(1). P. 1-25.

- Brownfield M.E., Charpentier R.R. Geology and total petroleum systems of the Gulf of Guinea Province of west Africa // US Geol. Survey Bull. 2207, 2006. 32 p.