Особенности строения и размещения зон нефтегазонакопления в подсолевых и надсолевых отложениях юго-западной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции

Автор: Кондратьев А.Н., Осипова Э.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исходя из особенностей строения и нефтегазоносности осадочного чехла Прикаспийской нефтегазоносной провинции, обосновывается необходимость проведения нефтегазогеологического районирования с выделением зон нефтегазонакопления раздельно по подсолевому и надсолевому комплексам. На примере юго-западной части Прикаспия рассмотрены принципы выделения, особенности строения и перспективы нефтегазоносности подсолевых и надсолевых зон нефтегазонакопления. На современном невысоком уровне изученности подсолевого комплекса наиболее целесообразным представляется выделение подсолевых зон нефтегазонакопления, приуроченных к крупным структурным элементам I порядка, отличающихся друг от друга особенностями строения и условиями формирования залежей углеводородов. К таковым в первую очередь отнесены положительные структурные элементы (Астраханский свод, Карасальская моноклиналь, Каракульско-Смушковская зона поднятий), характеризующиеся развитием в подсолевом разрезе мощных карбонатных комплексов верхнего девона - среднего карбона, а также Сарпинский прогиб, в пределах которого формировались каменноугольно-нижнепермские конусы выноса терригенного и обломочно-карбонатного материала. Для надсолевого комплекса предлагается универсальный подход для выделения зон нефтегазонакопления в составе соляно-купольной структуры (соляной купол, соляная гряда) и примыкающих к ней бортовых частей межкупольных мульд, представляющих собой в совокупности самостоятельные нефтегазовые системы, в рамках которых происходят процессы генерации, миграции (в том числе за счет подтока из подсолевых отложений) и аккумуляции углеводородов

Прикаспийская нефтегазоносная провинция, нефтегазогеологическое районирование, надсолевой и подсолевой комплексы, зоны нефтегазонакопления, месторождения нефти и газа

Короткий адрес: https://sciup.org/14131647

IDR: 14131647 | УДК: 553.98 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-5-31-42

Текст научной статьи Особенности строения и размещения зон нефтегазонакопления в подсолевых и надсолевых отложениях юго-западной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции

Тектоническое и нефтегазогеологическое районирование российской части Прикаспийской нефтегазоносной провинции (НГП), принятое за основу при количественной оценке ресурсов УВ по состоянию на 01.01.2017 г., выполнено исходя из условий залегания подсолевых докунгурских отложений, без учета строения и нефтегазоносности надсолевого комплекса.

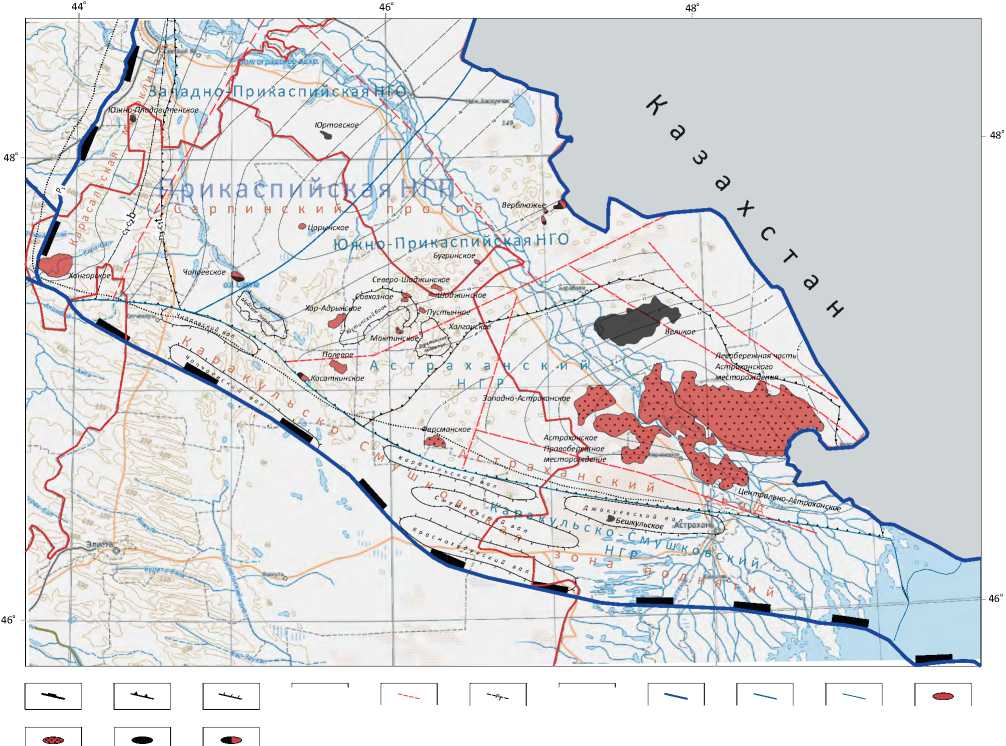

Согласно принятому районированию, в составе юго-западной части Прикаспийской НГП выделены: Западно-Прикаспийская и Южно-Прикаспийская нефтегазоносные области (НГО) (рис. 1). Граница между ними проведена по осевой линии Сарпин-ского прогиба, соответствующей максимальному прогибанию поверхности подсолевых отложений и разграничивающей миграционные потоки УВ в западном (в сторону Карасальской моноклинали) и восточном (в сторону Астраханского свода) направлениях [1]. Южно-Прикаспийская НГО разделена на два нефтегазоносных района (НГР): Астраханский и Каракульско-Смушковский.

Выделенные элементы нефтегазогеологического районирования (НГО, НГР) охватывают значительные по площади части НГП, включая полностью или частично несколько крупных тектонических элементов (южная часть Западно-Прикаспийской НГО — Карасальскую моноклиналь, западный борт и центральную часть Сарпинского прогиба; Астраханский НГР — Астраханский свод, его склоны и юго-восточный борт Сарпинского прогиба). Данный вариант районирования не является общепринятым и вызывает ряд вопросов дискуссионного плана. К ним можно отнести: проведение границы между НГО через Сарпинский прогиб; включение в Астраханский НГР не только Астраханского свода, но и примыкающих к нему с северо-востока и северо-запада Заволжского и Сарпинского прогибов; объединение резко различающихся по строению и перспективам нефтегазоносности Астраханского и Каракульско-Смушковского НГР в единую ЮжноАстраханскую НГО.

Ранее вся юго-западная часть Прикаспийской НГП была отнесена к Астраханско-Калмыцкой НГО, а в ее пределах выделены Астраханский НГР, Кара-сальская, Сарпинская и Каракульско-Смушковская зоны нефтегазонакопления (ЗНГН)[2].

Как известно, по вопросам районирования нефтегазоносных территорий, в том числе Прикаспийской НГП, существуют различные точки зрения, что привело к возникновению разных вариантов районирования. Основные принципы и подходы к проблеме нефтегазогеологического райо- нирования наиболее полно обобщены в работе Ю.А. Воложа, В.А. Быкадорова, М.П. Антипова и др. (2021), в которой авторы предлагают свой вариант районирования Прикаспийской НГП с учетом особенностей УВ-систем, литологического состава и типов структур палеозойских отложений. В предложенной схеме обосновано расширение провинции в границах распространения кунгурской соленосной толщи и выделение субпровинций и НГО. Согласно этой схеме, в юго-западной части Прикаспийской НГП выделяются Сарпинская НГО, западная часть Астраханско-Тенгизской НГО (в составе Центрально-Прикаспийской субпровинции) и Бу-зачинско-Каракульская НГО (в составе Юго-Восточной субпровинции). Данный вариант районирования значительно отличается от предыдущего, использованного при количественной оценке. Существует и ряд других вариантов районирования Прикаспийской НГП. Не останавливаясь на них подробно, следует отметить, что все они, как правило, построены на делении провинции на значительные по площади части (НГО), характеризуют нефтегазоносность осадочного чехла в целом, основываются на региональной структуре подсолевого палеозойского комплекса и совершенно не отражают особенности строения и нефтегазоносности надсолевых отложений. Деление провинции на НГО не имеет четких критериев, в значительной степени носит субъективный характер и отражает взгляды того или иного автора на строение и нефтегазоносность региона. Такие схемы районирования дают общее представление о нефтегазоносности региона и служат основой для составления итоговых карт количественной оценки с разделением провинции на области, различающиеся по плотности начальных (или прогнозных) ресурсов УВ. В практике геолого-разведочных работ на нефть и газ они используются при планировании региональных работ на начальной стадии регионального этапа (прогноз нефтегазоносности).

Главной задачей регионального этапа геолого-разведочных работ является определение первоочередных районов для постановки нефтегазопоисковых работ. Это участки максимальной концентрации ресурсов УВ, характеризующиеся наиболее благоприятными условиями для формирования скоплений УВ, а именно — ЗНГН.

Зоны нефтегазонакопления определяются либо через структурные элементы, либо как группы месторождений. Для примера приведем следующие определения ЗНГН:

-

– «крупные структурные элементы, с которыми закономерно связаны группы залежей нефти и газа, составляющие месторождения» [3];

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Карта тектонического и нефтегазогеологического районирования юго-западной части Прикаспийской НГП

Fig. 1. Scheme of tectonic and oil and gas geological zoning, south-western part of Caspian Petroleum Province

10 11

Границы тектонических элементов ( 1 – 3 ): 1 — крупнейшие (надпорядковые), 2 — крупные (I порядка), 3 — средние (II порядка); 4 — изогипсы фундамента, км; 5 — разломы фундамента; 6 — карбонатный уступ, возраст; 7 — южная граница распространения сульфатно-галогенных отложений кунгурского яруса; границы нефтегазогеологического районирования ( 8 – 10 ): 8 — НГП, 9 — НГО, 10 — НГР; месторождения ( 11 – 14 ): 11 — газовое, 12 — газоконденсатное, 13 — нефтяное, 14 — нефтегазовое, газонефтяное; 15 — граница субъектов РФ

7 8

3 4 5

14 15

Boundaries of tectonic elements ( 1 – 3 ): 1 — largest (super-order), 2 — large (I-st order), 3 — medium (II-nd order); 4 — structural contours of the Basement, km; 5 — Basement faults; 6 — carbonate scarp, age; 7 — southern boundary of the Kungursky halogenic-sulfate deposits; boundaries of geopetroleum zoning ( 8 – 10 ): 8 — Petroleum Province, 9 — Petroleum Area, 10 — Petroleum District; fields ( 11 – 14 ): 11 — gas, 12 — gas condensate, 13 — oil, 14 — oil and gas, gas and oil; 15 — boundaries of RF constituent entities

-

- «группы месторождений, связанных общностью нефтегазоносных свит и сходством формы залегания слоев, а также приуроченностью к крупным эндоструктурным или экзоструктурным единицам» [4];

– «часть земной коры в пределах структурно обособленного элемента последней, обеспечивающая своим генезисом и строением общность условий формирования заключенных в ней месторождений нефти и/или газа» [5].

В качестве ЗНГН нередко выделяются разнопорядковые структуры (обычно I или II порядков). При выделении ЗНГН в Прикаспийской НГП необходимо учитывать уникальные особенности ее строения, заключающиеся в наличии осадочного чехла мощ- ностью до 20 км, разделенного мощной соленосной толщей кунгурского возраста на два резко различных по строению и условиям формирования залежей УВ комплекса — подсолевой и надсолевой.

Рассмотрим принципы выделения ЗНГН в подсолевом и надсолевом комплексах, исходя из особенностей их строения и нефтегазоносности, на примере юго-западной части Прикаспийской НГП.

Подсолевые ЗНГН

В пределах юго-западной части Прикаспийской впадины, по данным сейсмических исследований, фундамент архей-раннепротерозойского возраста залегает на глубинах от 8 до 20 км. В центральной наиболее погруженной части региона прослеживается Сарпинский прогиб, являющийся южным продолжением Центрально-Прикаспийской депрессии; с востока и запада он обрамляется зонами повышенного залегания фундамента — Астраханским (9–12 км) и Карасальским (8–12 км) выступами. На юге, в зоне сочленения Прикаспийской впадины с кряжем Карпинского, выделяется Каракульский прогиб (12–18 км).

Подсолевой мегакомплекс в общих чертах наследует структуру поверхности фундамента. В качестве основных структурных элементов по кровле подсолевых отложений выделяются Сарпинский прогиб, Астраханский свод и Карасальская моноклиналь. В крайней южной части Прикаспийской впадины, в зоне ее сочленения с кряжем Карпинского, относящегося к Скифской эпигерцинской плите, фиксируется Каракульско-Смушковская зона поднятий, в пределах которой дислоцированные палеозойские образования кряжа Карпинского надвинуты на платформенный подсолевой комплекс Прикаспийской впадины [6].

Выбор подхода при выделении ЗНГН в подсолевом комплексе во многом обусловлен невысоким уровнем его геолого-геофизической изученности. На фоне достаточно высокой сейсмической изученности (вся рассматриваемая территория покрыта региональной сетью сейсмопрофилей МОГТ) степень разбуренности подсолевых отложений крайне неравномерна: относительно высокая — на Астраханском своде, низкая на Карасальской моноклинали и в Каракульско-Смушковской зоне поднятий и нулевая — в Сарпинском прогибе, где нет ни одной скважины, вскрывшей подсолевые отложения. Нефтегазовый потенциал выделенных крупных подсолевых структур в силу особенностей их строения существенно различается. Огромный нефтегазовый потенциал Астраханского свода доказан еще в 1976 г. открытием уникального по запасам Астраханского газоконденсатного месторождения в известняках башкирского яруса. В настоящее время начальные извлекаемые запасы Астраханской группы месторождений (Астраханское Левобережное, Астраханское Правобережное, ЦентральноАстраханское и Западно-Астраханское) оцениваются в 5 трлн м 3 газа и 0,75 млрд т конденсата.

В 2012 г. на северо-западном склоне Астраханского свода в башкирских отложениях открыто Великое нефтяное месторождение, которое по результатам опробования одной скважины и с учетом данных сейсморазведки было поставлено на баланс как уникальное с извлекаемыми запасами нефти 3,1 млн т категории С 1 и 328,5 млн т категории С2. В 2021 г. на юго-западном склоне Астраханского свода в терригенно-карбонатных образованиях верхнего карбона открыто Ферсманское газоконденсатное месторождение с запасами 2,4 млн т усл. топлива категории С 1 и 18,8 млн т усл. топлива категории С2.

За пределами Астраханского свода в подсолевых отложениях российской части Прикаспийской НГП было сделано лишь два небольших открытия на Карасальской моноклинали: в 1989 г. открыто

Южно-Плодовитенское нефтяное месторождение в нижнепермских глинисто-карбонатных образованиях с извлекаемыми запасами нефти 0,2 млн т категории С 1 и 1,1 млн т категории С2; в 2008 г. — Хонгорское газовое в визейских карбонатах с запасами газа 1,8 млрд м3 категории С 1 и 33,1 млрд м3 категории С2.

Представления о строении и масштабах открытий на Хонгорском, Великом и Ферсманском месторождениях, основанные до настоящего времени на данных бурения и опробования единственных скважин-первооткрывательниц, во многом неоднозначны и противоречивы.

На современном уровне геолого-геофизической изученности подсолевого комплекса российской части Прикаспийской НГП наиболее целесообразным представляется выделение подсолевых ЗНГН, приуроченных к крупным структурным элементам, отличающимся друг от друга особенностями строения и условиями формирования залежей УВ. Принятый подход позволяет рассматривать положительные структурные элементы I порядка (Астраханский свод, Карасальская моноклиналь, Каракульско-Смушковская зона поднятий) в качестве крупных ЗНГН.

Перспективы выделенных ЗНГН, в силу особенностей их строения, резко различаются. Максимально благоприятными условиями нефтегазона-копления характеризуется Астраханский свод. Как крупная положительная структура (размеры 210 × × 100 км, амплитуда свыше 1 км) Астраханский свод выражен по всем подсолевым горизонтам. Генерация и миграция огромных масс УВ обеспечивались как собственным генерационным потенциалом подсолевых отложений Астраханского свода, так и подтоком УВ из внутренних частей Прикаспийской впадины. Мощная (порядка 2 км) карбонатная толща верхнего девона – среднего карбона послужила резервуаром для аккумуляции огромных масс УВ, а наличие региональной соленосной покрышки обеспечило надежные условия для их консервации.

Структурные условия залегания и литолого-фациальные особенности строения подсолевых отложений на Карасальской моноклинали по сравнению с Астраханским сводом гораздо менее благоприятны для формирования высокоемких ловушек антиклинального типа. Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. для поисков залежей УВ в верхнедевон-нижнебашкирском карбонатном комплексе Карасальской моноклинали было разбурено семь локальных структур, осложняющих поверхность нижнебашкирских карбонатов (ОГ П2) на фоне их регионального воздымания в сторону бортовой зоны Прикаспийской впадины. Единичные скважины, заложенные в сводах структур, вскрыли преимущественно плотные разности известняков с низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Опробованные интервалы оказались непроницаемыми либо слабопроницаемыми без признаков нефтегазоносности.

Особенностью строения Карасальской моноклинали является наличие трех карбонатных бортовых уступов: нижнепермского, являющегося западной границей Карасальской моноклинали и одновременно — границей Прикаспийской НГП, а также нижне-среднекаменноугольного и верх-недевон-турнейского, смещенных относительно нижнепермского уступа вглубь впадины. К востоку от указанных бортовых уступов лучше развиты одновозрастные глинисто-карбонатные клиноформные комплексы подводных конусов выноса [7], представляющие собой перспективные нефтегазопоисковые объекты. С подобным линзовидным телом обломочных карбонатов раннепермского возраста связана залежь Южно-Плодовитенского месторождения. Аналогичные тела визейско-баш-кирских обломочных карбонатов выделяются по обрамлению Астраханского карбонатного массива [8]. Предположительно, с глинисто-карбонатной клиноформой визейско-башкирского возраста связано Великое нефтяное месторождение.

Перспективы нефтегазоносности палеозойских отложений Каракульско-Смушковской зоны возможного нефтегазонакопления оцениваются невысоко, что связано в первую очередь с отсутствием кунгурской соленосной покрышки [6]. Значительное улучшение условий нефтегазонакопления в палеозойских отложениях ожидается на продолжении Каракульско-Смушковской зоны поднятий в акваторию Северного Каспия — в пределах Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны, где прогнозируется распространение кунгурских соленосных отложений [9].

Сарпинский прогиб, являясь очагом генерации УВ по отношению к окружающим положительным структурным элементам, одновременно может рассматриваться как крупная зона возможного нефте-газонакопления в подсолевых отложениях. В последние годы в пределах Сарпинского прогиба выполнены достаточно большие объемы сейсморазведочных работ МОГТ-2П. В результате выявлены перспективные подсолевые поднятия (Юстинское, Буратинское, Майское). Интерпретация данных сейсморазведки, проведенной в сложных сейсмо-геологических условиях соляно-купольной тектоники при отсутствии данных параметрического бурения, неоднозначна и допускает существование разных точек зрения на модель строения подсолевых отложений Сарпинского прогиба. Наиболее оптимистичным является вариант, допускающий существование крупных органогенных построек позднедевон-башкирского возраста на глубинах свыше 6,5–7 км. Однако с позиции глубоководной модели развития Прикаспийского бассейна в позднем девоне – ранней перми такое представляется маловероятным. Все известные крупнейшие месторождения Прикаспия (Астраханское, Кашаганское, Тенгизское, Карачаганакское) приурочены к карбонатным резервуарам, сформированным в позднем девоне – среднем карбоне в шельфовых условиях над выступами фундамента. Современная глубина их залегания составляет порядка 4 км. Сарпинский прогиб на протяжении всей истории его развития представлял область максимального погружения. Предполагается, что осевой части Сарпинского прогиба по поверхности фундамента отвечает рифтовая зона, являющаяся ответвлением Центрально-Прикаспийского рифта. В позднедевон-раннепермское время в глубоководных условиях происходило накопление маломощных депрессионных фаций и мощных толщ компенсации, представленных конусами выноса терригенных и обломочных карбонатных пород. Терригенный материал в больших количествах мог поступать с юга (кряж Карпинского), а карбонатный — со стороны Астраханского свода и западной бортовой зоны Прикаспийской впадины. При такой модели строения перспективы нефтегазоносности Сарпинского прогиба могут быть связаны как с терригенными конусами выноса поздне-каменноугольно-раннепермского возраста [10], так и с телами обломочных карбонатов глинисто-кар-бонатных клиноформ позднедевонского, каменноугольного и раннепермского возраста [7].

Выделенные в подсолевом комплексе юго-западной части Прикаспийской НГП крупные ЗНГН, примыкающие к Сарпинскому прогибу с запада, востока и юга и прогнозируемые в самом Сарпин-ском прогибе, характеризуются общностью процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления, что дает основание для их объединения в составе единой Калмыцко-Астраханской НГО.

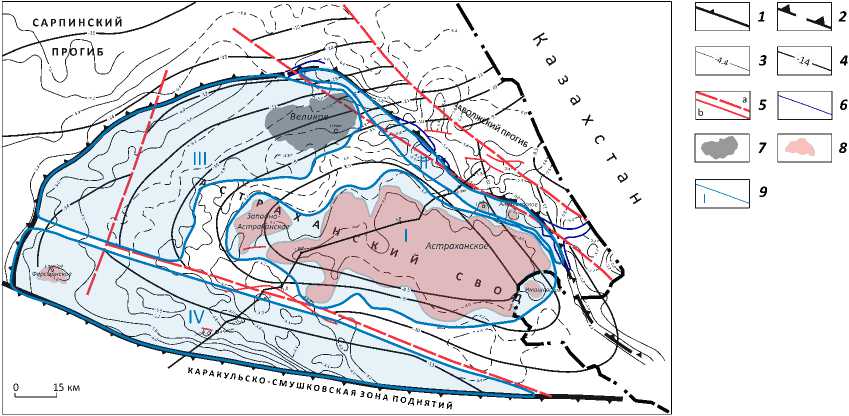

По мере освоения ресурсного потенциала подсолевых отложений, открытия и разведки новых месторождений УВ, районирование региона может быть выполнено с большей степенью детальности. Крупные структурные элементы, которые в настоящее время соотносятся с крупными ЗНГН, в дальнейшем могут быть отнесены к НГР, а отдельные участки в их пределах, различающиеся строением и особенностями формирования залежей (ловушек) УВ — к самостоятельным ЗНГН. Уже сейчас уровень изученности Астраханского свода позволяет отнести его к НГР и наметить в его пределах ряд ЗНГН (рис. 2, 3) — зону вершины свода, контролирующую уникальную по запасам Астраханскую группу месторождений; зону северо-восточного бортового уступа, осложненную органогенными постройками позднедевон-башкирского возраста; зону западного склона, характеризующуюся развитием визейско-башкирских глинисто-карбонатных клиноформ, и Южно-Астраханскую зону, в пределах которой отмечается ухудшение экранирующих свойств перекрывающих башкирские карбонаты образований (выклинивание кунгурских соленосных отложений и замещение маломощных глини-сто-карбонатных нижнепермских отложений на более мощные терригенные образования верхнего карбона - нижней перми) [11]. Отнесение остальных крупных ЗНГН юго-западной части Прикаспия, ресурсный потенциал которых практически не раз-

Рис. 2. Зоны нефтегазонакопления Астраханского свода

Fig. 2. Zones of oil and gas accumulation, the Astrakhansky arch

-

1 — граница Астраханского свода; 2 — фаменско-нижнебашкирский карбонатный уступ Астраханского свода; изогипсы, м ( 3 , 4 ): 3 — по отражающему горизонту IП (кровля карбонатов C2b1), 4 — поверхности фундамента; 5 — тектонические нарушения (a — по фундаменту, b — по горизонту IП); 6 — границы зон потери корреляции горизонта IП; месторождения ( 7 , 8 ): 7 — нефтяные, 8 — газоконденсатные; 9 — границы зоны зоны нефтегазонакопления (I — вершины свода, II — северо-восточного бортового уступа, III — западного склона, IV — южного склона)

-

1 — boundary of the Astrakhansky arch; 2 — Famennian-Lower Bashkirian carbonate scarp of the Astrakhansky arch; structural contour, m ( 3 , 4 ): 3 — over IП Reflector (Top of C2b1 carbonates), 4 — Basement Top; 5 — faults (a — in the Basement, b — in IП Horizon); 6 — wipe-out zones in IП Horizon; fields ( 7 , 8 ): 7 — oil, 8 — gas condensate; 9 — oil and gas accumulation zones (I — crest of arch, II — north-eastern flank scarp, III — western slope, IV — southern slope)

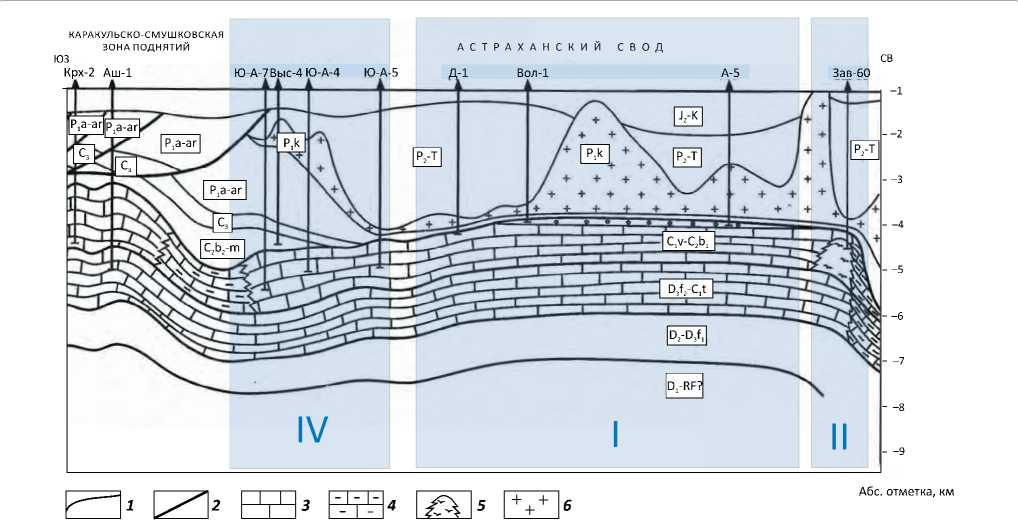

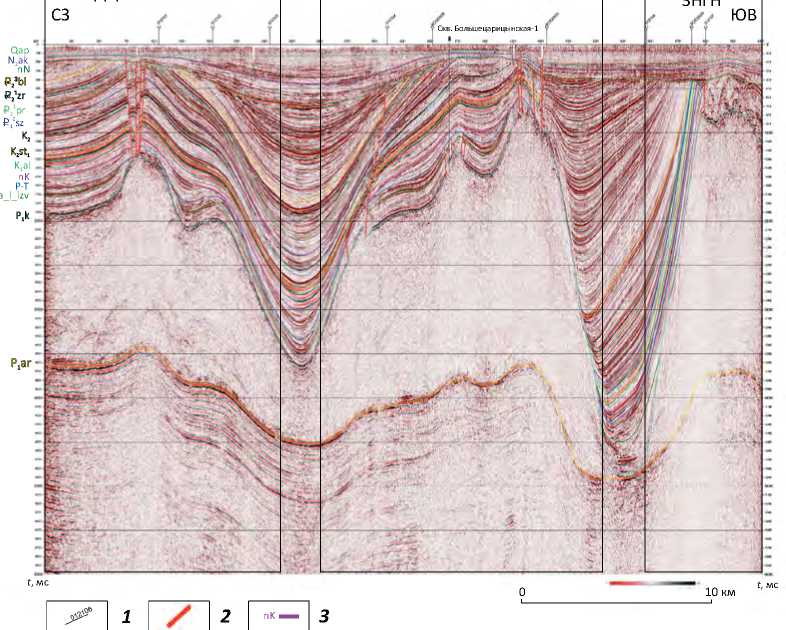

Рис. 3. Геологический профиль через Астраханский свод Fig. 3. Geological section across the Astrakhansky arch

1 — геологические границы; 2 — тектонические нарушения; породы ( 3 – 6 ): 3 — карбонатные, 4 — глинисто-карбонатные, 5 — рифогенные, 6 — сульфатно-галогенные.

Зоны нефтегазонакопления : I — вершины свода, II — северо-восточного бортового уступа, IV — южного склона

1 — geological boundaries; 2 — faults; rocks ( 3 – 6 ): 3 — carbonate, 4 — argillaceous-carbonate, 5 — reef, 6 — halogenic-sulfate.

Zones of oil and gas accumulation: I — crest of arch, II — north-eastern flank scarp, IV — southern slope ведан, к нефтегазоносным районам представляется преждевременным.

Надсолевые ЗНГН

Надсолевой комплекс отложений значительно отличается от подсолевого особенностями строения и перспективами нефтегазоносности. Доля надсолевого комплекса в нефтегазовом потенциале российской части Прикаспийской НГП по сумме начальных суммарных ресурсов (НСР) УВ не превышает 5 %. Тем не менее, надсолевое направление сохраняет свою значимость и привлекает недропользователей перспективой открытия неглубоко залегающих залежей бессернистых газов и высококачественных нефтей. В соответствии с оценкой 2017 г. НСР нефти (извлекаемые) надсолевого комплекса российской части Прикаспийской НГП оцениваются в 295,1 млн т, что составляет 31,9 % НСР нефти российского Прикаспия и 45,5 % НСР УВ надсолевого комплекса.

Всего на территории российской части Прикаспийской НГП в надсолевых отложениях открыто 20 месторождений нефти и газа, из них 15 — в юго-западной части провинции. Основная их часть открыта в 1960-х - начале 1970-х гг. в результате целенаправленных поисковых работ на надсолевые отложения. Все открытые месторождения прошлых лет по величине извлекаемых запасов УВ мелкие и очень мелкие. В 1970-е гг. приоритетным становится подсолевое направление геолого-разведочных работ и целенаправленное изучение надсолевого комплекса фактически прекратилось. Скважины глубокого бурения, ориентированные на подсолевой комплекс, в процессе бурения надсолевых отложений новых залежей УВ не выявили.

В последние 10–15 лет отмечается активизация поисково-разведочных работ на надсолевые отложения в юго-западной части Прикаспия, что дало обнадеживающие результаты: открытие Юртовского нефтяного месторождения в нижнетриасовых отложениях с запасами нефти категорий С 1 + С2 444 тыс. т; разведка Верблюжьего газонефтяного месторождения, позволившая расширить стратиграфический диапазон промышленной нефтеносности месторождения от среднеюрских и нижнемеловых отложений до верхнемеловых включительно и нарастить извлекаемые запасы нефти категорий A + B 1 + B2 до 51,9 млн т (первое крупное надсолевое месторождение российского Прикаспия).

Надсолевой комплекс отложений является самостоятельным нефтегазопоисковым объектом. Нефтегазогеологическое районирование, выполненное на структурной основе подсолевого комплекса, не может служить основой при планировании и размещении работ на надсолевой комплекс. Вместе с тем влияние подсолевого комплекса на формирование и размещение надсолевых залежей УВ должно учитываться при проведении районирования надсолевого комплекса.

По вопросу об источниках УВ, формирующих залежи нефти и газа в мезозойских отложениях Прикаспийской НГП, издавна существуют различные мнения. Одни исследователи главную роль в формировании залежей нефти и газа в надсолевых отложениях Прикаспийской впадины отводят вертикальной миграции УВ из подсолевых пород, другие считают, что надсолевые залежи УВ сингенетич-ны с вмещающими их мезозойскими отложениями и сформировались за счет собственного генерационного потенциала.

Важную роль в решении вопроса о том, синге-нетичны или эпигенетичны залежи УВ с вмещающими мезозойскими отложениями в Прикаспийской впадине, сыграли комплексные исследования геохимических особенностей палеозойских и мезозойских нефтей, проведенные в ФГБУ «ВНИГНИ» М.К. Калинко, Т.А. Ботневой, В.В. Ильинской, Р.Г. Панкиной, Н.С. Шуловой [12]. Ими установлено, что нефти подсолевых и надсолевых отложений Прикаспийской впадины, как правило, генерировались разными материнскими толщами. Нефти девонских, каменноугольных, пермских, триасовых и юрских отложений обладают специфическими генетическими характеристиками (структурой парафиновых цепей, отношением пристана к фитану, изотопным составом серы) и генетически связаны с этими же отложениями. Лишь в некоторых месторождениях фиксируются перетоки нефти из одних комплексов в другие, причем количество эпигенетических нефтей по сравнению с количеством сингенетичных незначительно.

На основании аналитических исследований керна и по результатам бассейнового моделирования, проведенных силами ФГБУ «ВНИГНИ» и АО «НВНИИГГ», в составе надсолевого комплекса юго-западной части Прикаспийской НГП выделены нефтегазоматеринские толщи:

-

– в нижнетриасовых терригенных отложениях — бедные и средние по генерационному потенциалу, содержащие сапропелево-гумусовое ОВ, степень катагенеза ОВ в мульдах достигает МК 2 -МК 3 ;

-

– в среднетриасовых терригенно-карбонатных отложениях — бедные и средние, ОВ гумусово-сапропелевого типа, катагенез ОВ — до МК 1 -МК 2 ;

-

– в среднеюрских терригенных отложениях — бедные, средние и хорошие (в келловее), ОВ гумусовое и сапропелево-гумусовое, катагенез ОВ — до МК 1 -МК 2 (в мульдах);

-

- в верхнеюрских глинисто-карбонатных отложениях — богатые, ОВ сапропелевое и гумусово-сапропелевое, катагенез — до МК 2 -МК 3 (в глубоких мульдах);

-

- в нижнемеловых песчано-глинистых отложениях — бедные и средние, ОВ гумусового типа, катагенез — ПК з -MK j .

Наличие триасовых и юрских нефтегазоматеринских толщ удовлетворительного класса допускает вероятность формирования залежей нефти и газа

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

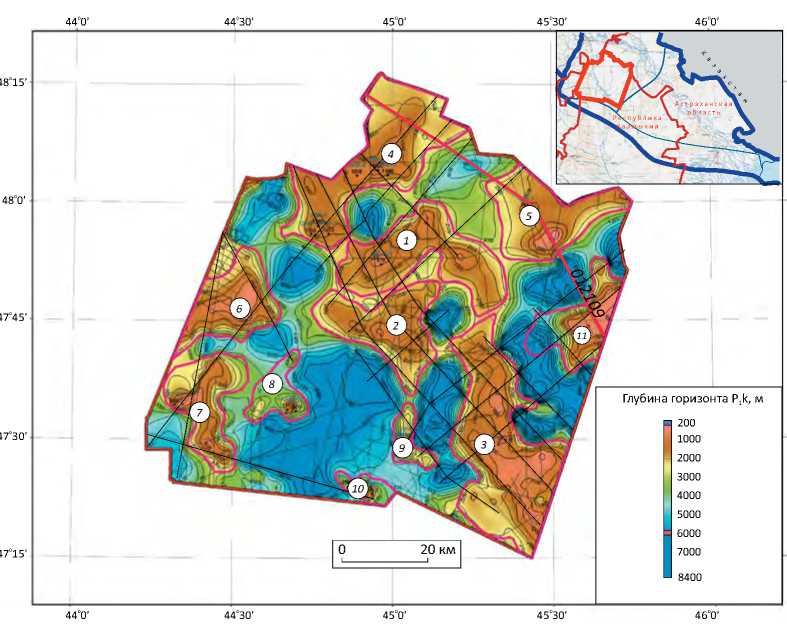

Рис. 4. Зоны нефтегазонакопления в надсолевых отложениях, выделенные на Хаптагайском участке Сарпинского прогиба

Fig. 4. Oil and gas accumulation zones in suprasalt deposits of Khaptagaisky area, Sarpinsky trough

44о30'

45о30'

46о0'

Р

48о0'

Глубина горизонта P1k, м

20 км

44о30'

45о30'

46о0'

’о45'

’о30'

5о15'

’о15'

44о0'

45о0'

48о15'

48о0'

47о45'

47о30'

47о15'

1 — изогипсы отражающего горизонта P1k, м; 2 — границы Хаптагайского участка; 3 — сейсмические профили МОГТ–2D, отработанные в 2020 г., 4 — ЗНГП.

44о0'

45о0'

Зоны нефтегазонакопления : 1 — Красносельская, 2 — Восточно-Садовая, 3 — Цаганнурская, 4 — Дербетовская, 5 — Со-лено-Займищенская, 6 — Садовая, 7 — Обильненская, 8 — Аршань-Зельменская, 9 — Чапаевская, 10 — Шар-Царынская, 11 — Овринская

1 — structural contours of P1k Reflector, m; 2 — boundaries of Khaptagaisky area; 3 — 2D CDP seismic survey lines shot in 2020, 4 — boundaries of oil and gas accumulation zone.

Zones of oil and gas accumulation: 1 — Krasnosel’sky, 2 — East Sadovy, 3 — Tsagannursky, 4 — Derbetovsky, 5 — Soleno-Zaimischensky, 6 — Sadovy, 7 — Obil’nensky, 8 — Arshan’-Zel’mensky, 9 — Chapaevsky, 10 — Shar-Tsarynsky, 11 — Ovrinsky в одновозрастных отложениях за счет латеральной миграции УВ из глубокопогруженных мульд в приподнятые части соляно-купольных структур. Наличие нефтяных залежей в нижнемеловых, верхнемеловых и палеогеновых отложениях, скорее всего, связано с вертикальными перетоками УВ из нижележащих горизонтов триаса и юры в зонах развития дизъюнктивных нарушений над соляными куполами. Из подсолевых отложений наиболее вероятны перетоки преимущественно газообразных УВ через бессолевые мульды.

Несовпадение структурных планов подсолевого и надсолевого комплексов, автономность процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопле-ния в них определяют необходимость выделения самостоятельных ЗНГН в надсолевых отложениях. В отличие от подсолевого комплекса, где ЗНГН контролируются, как правило, крупными положительными структурами, в надсолевом комплексе подоб- ных ярко выраженных структурных элементов не наблюдается. Структурный план надсолевых отложений в значительной степени завуалирован соляной тектоникой, что крайне затрудняет проведение тектонического и нефтегазогеологического районирования по надсолевым отложениям.

Ячеистый характер структуры надсолевых отложений, обусловленный широким развитием соляных куполов и межсолевых мульд, обилие тектонических нарушений препятствуют дальней латеральной миграции УВ. В условиях соляно-купольной тектоники межсолевые мульды являются преимущественно источниками генерации и миграции УВ, образованных за счет собственного потенциала надсолевых отложений, либо, в случае бессолевых мульд, поступивших из подсолевых отложений. В межкупольных мульдах мощность надсолевых отложений достигает 5–6 км, на вершинах куполов — сокращается до нескольких сотен ме-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 5. Временной сейсмический разрез по профилю 012109

Fig. 5. Seismic time section along the 012109 Line

CЗ

ЮВ рицынская-1

P 1 k

P1ar

Qap N ak

2 nN q 2 ³bl q 2 ¹zr q 21 pr q 12 sz

K al nK P-T _l_izv t, мс

10 км ,мс t, мс nK ^м 3

1 — сейсмические профили; 2 — разрывные нарушения; 3 — отражающие горизонты

1 — seismic survey lines; 2 — faults; 3 — reflection horizons

тров. Примыкающие к мульдам приподнятые зоны залегания надсолевых отложений (соляно-купольные структуры) являются зонами преимущественного нефтегазонакопления. Граница между зонами генерации и аккумуляции УВ достаточно условна, поскольку и в зонах генерации (мульдах), при наличии ловушек на путях миграции УВ, из осевых частей мульд могут формироваться скопления УВ.

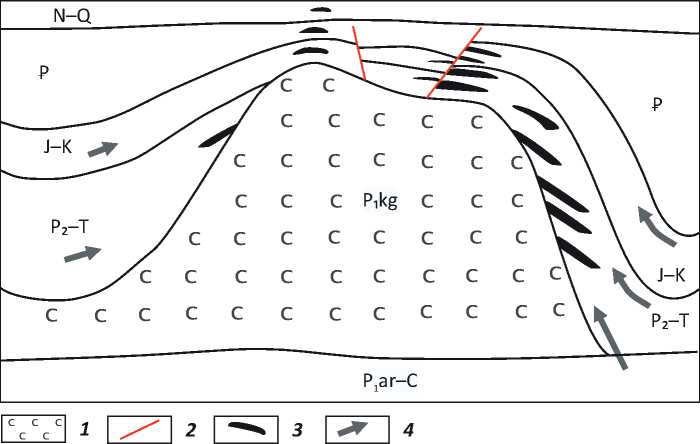

Исходя из вышеизложенного, для областей соляной тектоники в качестве зон нефтегазонакопле-ния по надсолевым отложениям предлагается рассматривать соляно-купольные структуры (соляной купол, соляная гряда) и примыкающие к ним бортовые части межкупольных мульд, представляющие собой самостоятельные нефтегазовые системы, в пределах которых осуществляются процессы генерации, миграции (в том числе за счет подтока из подсолевых отложений) и аккумуляции УВ.

Разработанный подход использован при выделении ЗНГН в надсолевых отложениях Хаптагайско-го участка Сарпинского прогиба, где в 2020–2022 гг. за счет средств федерального бюджета была отработана сеть региональных сейсмопрофилей. В качестве структурной основы для оконтуривания ЗНГН использована структурная карта по кровле кунгур- ского соленосного комплекса. Всего в пределах Хап-тагайского участка в надсолевых отложениях выделено 11 ЗНГН (рис. 4, 5).

В целом все выделенные ЗНГН характеризуются однотипным строением, связанным с особенностями формирования соляно-купольных структур. Для них характерно наличие центральной приподнятой (сводовой) и периферийной (склоновой) зон.

Отмеченный характер строения соляно-купольных структур и приуроченных к ним ЗНГН определяет зональность размещения в их пределах ловушек УВ разного типа. В сводовых частях соляно-купольных структур преобладают ловушки антиклинального типа. При высоком залегании кровли соляных куполов надсолевые структуры интенсивно нарушены, характеризуются наличием сбросов, грабенов, выпадением из разреза отдельных горизонтов. В тех случаях, когда соляные тела глубоко погружены, структуры отличаются слабой тектонической нарушенностью и полнотой надсолевого разреза. На склонах соляных куполов существуют благоприятные условия для формирования ловушек выклинивания, стратиграфического срезания и примыкания к соляным телам.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 6. Схема размещения залежей УВ различного типа в пределах соляно-купольной структуры

Fig. 6. Scheme of occurrence of different-type hydrocarbon accumulations within the salt-dome structure

1 — сульфатно-галогенные отложения; 2 — разрывные нарушения; 3 — залежи нефти и газа; 4 — направление миграции УВ

1 — halogenic-sulfate deposits; 2 — faults; 3 — oil and gas accumulations; 4 — direction of HC migration

Исходя из особенностей строения соляно-купольных структур и окружающих их межкупольных мульд, в пределах каждой ЗНГН могут быть выделены участки, различные по степени перспективности. Сводовые части непрорванных и частично прорванных куполов более перспективны по сравнению с сильно нарушенными прорванными куполами. На периферии соляных куполов наиболее перспективны пологие склоны, обращенные в сторону крупных глубокопогруженных мульд, в первую очередь — бессолевых мульд (рис. 6).

В зоне сочленения Прикаспийской впадины с кряжем Карпинского, где соль отсутствует, в ме-зозой-кайнозойских отложениях наиболее вероятны ЗНГН, приуроченные к положительным структурным элементам II порядка (валам). Примером служит Джакуевский вал, в пределах которого в среднеюрских отложениях выявлено Бешкульское нефтяное месторождение.

Современный уровень изученности надсолевого комплекса позволяет рассматривать Сарпинский прогиб, в пределах которого выявлено 14 надсолевых месторождений нефти и газа, в качестве НГР, а весь юго-запад Прикаспия, также как по подсолевому комплексу, — в качестве НГО.

Заключение

Выполненный анализ особенностей строения и нефтегазоносности осадочного чехла Прикаспийской НГП на примере ее юго-западной части позволяет сделать следующие выводы.

Подсолевой и надсолевой комплексы являются самостоятельными объектами изучения и ведения геолого-разведочных работ на нефть и газ.

При проведении нефтегазогеологического районирования подсолевого и надсолевого комплексов особое внимание должно быть направлено на выделение ЗНГН как первоочередных объектов постановки нефтегазопоисковых работ.

Уровень детальности районирования определяется состоянием изученности региона. Для подсолевого комплекса на начальном этапе геолого-разведочных работ наиболее целесообразным представляется отнесение структурных элементов I порядка (прежде всего, положительных) к крупным зонам возможного нефтегазонакопления. По мере освоения ресурсного потенциала подсолевых отложений крупные ЗНГН могут быть переведены в ранг НГР с выделением в их пределах самостоятельных ЗНГН меньшего масштаба. Для надсолевого комплекса предлагается универсальный подход выделения ЗНГН в составе соляно-купольной структуры (соляной купол, соляная гряда) и примыкающих к ней бортовых частей межкупольных мульд, представляющих собой в совокупности самостоятельные нефтегазовые системы, в рамках которых происходят процессы генерации, миграции (в том числе за счет подтока из подсолевых отложений) и аккумуляции УВ.

Современное состояние геолого-геофизической изученности и освоенности ресурсного потенциала юго-западной части Прикаспийской НГП позволяет рассматривать ее в качестве единой НГО (Калмыцко-Астраханской) с выделением Астраханского НГР (по подсолевому комплексу) и Сарпин-ского НГР (по надсолевому комплексу).

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Список литературы Особенности строения и размещения зон нефтегазонакопления в подсолевых и надсолевых отложениях юго-западной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции

- Орешкин И.В. Нефтегазогеологическое районирование и условия формирования месторождений в подсолевом мегакомплексе Прикаспийской нефтегазоносной провинции // Недра Поволжья и Прикаспия. – 2001. – № 26. – С. 42–47.

- Капустин И.Н., Кирюхин Л.Г., Молодых Г.Н. Геологическое строение и нефтегазоносность Калмыкии. – Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1986. – С. 155.

- Брод И.О., Еременко Н.А. Основы геологии нефти и газа. – М.: Изд-во Московского университета, 1953. – 338 с.

- Хаин В.Е. Геотектонические основы поисков нефти. – Баку: Азнефтеиздат, 1954. – 691 с.

- Оленин В.Б. Нефтегеологическое районирование по генетическому принципу. – М.: Недра, 1977. – 224 с.

- Соловьев Б.А., Кондратьев А.Н., Левшунова С.П. Состояние и перспективы развития нефтегазопоисковых работ в зоне сочленения Прикаспийской впадины и кряжа Карпинского // Геология нефти и газа. – 2010. – № 4. – С. 31–38.

- Фортунатова Н.К., Соловьев Б.А., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Кондратьев А.Н. Палеозойские клиноформенные глинисто-карбонатные комплексы Прикаспийской впадины // Геология и разработка месторождений в Прикаспийском регионе и морских акваториях: сб. статей ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть». – Волгоград, 2010. – Вып. 69 – С. 310–314.

- Астраханский карбонатный массив: строение и нефтегазоносность / Под ред. Ю.А. Воложа, B.C. Парасыны. – M.: Научный мир, 2008. – 221 с.

- Куницына И.В., Дердуга А.В., Вержбицкий В.Е., Малышев Н.А., Васильева Н., Хайруллина Е.А. Прогноз распространения кунгурских соленосных отложений в пределах Северного Каспия // Геология нефти и газа. – 2022. – № 3. – С. 17–27. DOI: 10.31087/0016-7894-2022-3-17-27.

- Волож Ю.А., Быкадоров В.А., Антипов М.П., Хераскова Т.Н., Патина И.С., Постникова И.С. О границах и районировании Прикаспийской нефтегазоносной провинции // Георесурсы. – 2021. – Т. 23. – № 1. – С. 60–69. DOI: 10.18599/grs.2021.1.6.

- Кондратьев А.Н. Особенности формирования залежей углеводородов в подсолевых отложениях южной части Прикаспийской впадины // Геология и перспективы нефтегазоносности бортовых зон Прикаспийской впадины. Тр. ВНИГНИ. – М.: Недра, 1983. – Вып. 248. – С. 62–73.

- Калинко М.К., Ботнева Т.А., Ильинская В.В., Панкина Р.Г., Шулова Н.С. О генетических различиях нефтей подсолевых и надсолевых отложений Прикаспийской впадины // Прогноз нефтегазоносности Казахстана и сопредельных территорий. Тр. ВНИГНИ. – М., 1970. – Вып. 212. – С. 140–145.