Особенности строения продуктивного интервала отложений нижнего и среднего миоцена (дагинский горизонт) на участке Киринского блока Сахалинского шельфа

Автор: Шегай В.И., Штейн Я.И., Толстиков А.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

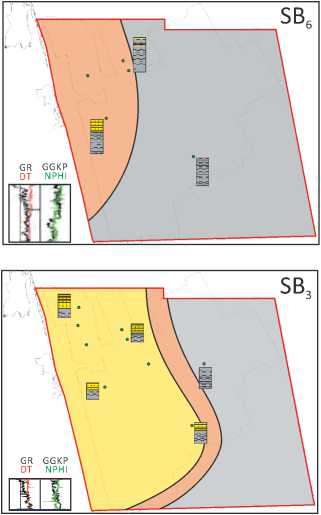

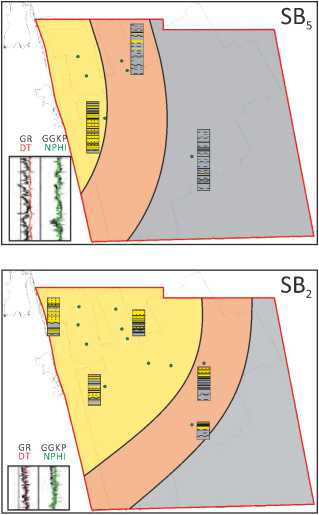

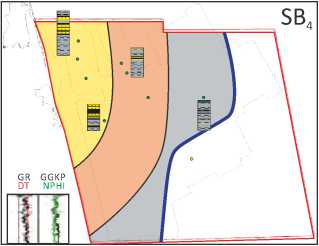

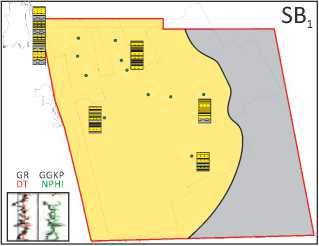

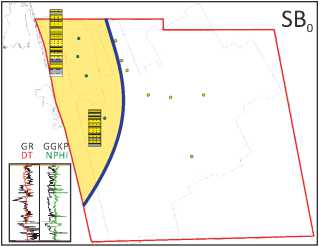

Изучение разреза целевых средне- и верхнедагинского подгоризонтов (N11-2dg - ранний - средний миоцен, ОГ 6а - ОГ 6) в пределах Киринского перспективного лицензионного участка шельфа Охотского моря выполнено на основе комплексного анализа скважинных и сейсмических данных. В изучаемом интервале выделено семь седиментационных циклитов (SB6-SB0), для каждого из которых построены фациальные схемы. Исследования показали, что в течение большей части указанного периода преобладал регрессивный характер осадконакопления, в результате чего был сформирован проградационный пакет парасиквенсов (SB6-SB2). В конце дагинского времени регрессия сменяется агградацией. Сформированный в это время циклит SB1 характеризуется высокой песчанистостью и хорошей латеральной выдержанностью. Завершает формирование дагинского комплекса развитый локально трансгрессивный циклит SB0. Ареал его распространения ограничивается западной частью Киринского участка. Такие особенности строения верхнедагинского подгоризонта обусловили несоответствие индексации продуктивных пластов используемой на объектах западной части исследуемой площади (Лунское, Южно-Лунское месторождения) схеме расчленения целевого продуктивного разреза, принятого на Киринском, Южно-Киринском и Мынгинском месторождениях южной и восточной частей изучаемой площади. Результаты исследований, приведенные в данной статье, позволяют увязать в единую непротиворечивую систему все полученные в процессе геологического изучения месторождений фактические данные о строении продуктивного разреза крупного активно развивающегося газодобывающего района

Охотоморский регион, сахалин, киринский блок, сиквенс-стратиграфия, фациальный анализ, дагинский горизонт, коллектор

Короткий адрес: https://sciup.org/14128590

IDR: 14128590 | УДК: 550.834.05 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-2-31-44

Текст научной статьи Особенности строения продуктивного интервала отложений нижнего и среднего миоцена (дагинский горизонт) на участке Киринского блока Сахалинского шельфа

На сегодняшний день промышленная нефтегазоносность в пределах Киринского перспективного участка установлена в отложениях дагинского горизонта (N11–2dg — ранний – средний миоцен) [1–5]. Стратотипом является дагинская свита, развитая в среднем течении р. Даги (о-в Сахалин). В дагинской свите выделяется три подсвиты — нижняя, средняя и верхняя, сложенные преимущественно переслаиванием мощных пластов песчаников и алевролитов, содержащих прослои глин. В средней части развиты пласты углей.

На месторождениях суши о-ва Сахалин (Ка-танглийском, Монгинском), а также на морском Лунском месторождении по литологическим признакам и данным палеонтологических исследований разрез дагинского горизонта разделен на три подгоризонта: нижнедагинский (подугленосный), среднедагинский (угленосный), верхнедагинский (надугленосный). Расчленение отложений на участках акватории, расположенных восточнее (Юж-но-Лунское, Киринское, Южно-Киринское и Мын-гинское месторождения), на сегодняшний день не выполнялось, поскольку палеонтологические исследования пород разреза не проводились. Существенную помощь в решении данного вопроса может оказать построенная и приведенная в данной статье схема межскважинной корреляции и взаимной увязки всех вскрытых разрезов акватории Кирин-ского участка, подтвержденная результатами интерпретации сейсмических данных 3D, покрывающих значительную часть площади.

Главную роль в накоплении дагинских отложений сыграли крупные дельтовые системы, контролировавшие привнос и распределение песчаных осадков. В их строении отчетливо различаются дельтовая платформа, фронт дельты и продельта, в сторону бассейна переходящая в незатронутую процессами формирования дельты часть шельфа. Однонаправленность седиментационных потоков обеспечила ярко выраженную литологическую асимметрию. Мощность дагинских отложений уменьшается в восточном направлении. Одновременно с этим происходит региональное сокращение мощности песчаных пластов. Коллекторы выклиниваются и замещаются глинистыми породами.

Изучение закономерностей фациальной изменчивости и установление положения границы замещения коллекторов дагинского горизонта имеют высокую практическую ценность, позволяя снизить риски нефтегазопоисковых исследований и обеспечить более эффективную разработку место- рождений. Решение поставленных задач обеспечила хорошая освещенность изучаемого участка сейсмическими, геолого-геофизическими и керновыми данными, а также высокое качество камеральной интерпретации и комплексного анализа сейсмических и скважинных данных, выполненных коллективом авторов статьи.

Корреляция и взаимная увязка разрезов скважин

В пределах Киринского блока северо-восточного шельфа о-ва Сахалин в разные годы открыто пять газо- и нефтегазоконденсатных месторождений (рис. 1). Каждое из них изучалось как самостоятельный объект, что отразилось на индексации продуктивных пластов дагинского горизонта. Вместе с достаточно интенсивной литолого-фациальной изменчивостью этих отложений это привело к значительным расхождениям в моделях расчленения целевого разреза по площади и, как следствие, — к погрешностям при исследовании истории развития этого участка шельфа.

Учитывая это, на начальном этапе была проведена взаимная увязка разрезов пластов дагинского горизонта. Она выполнялась на основе комплексного анализа сейсморазведочных и скважинных данных. По результатам сейсмостратиграфической привязки скважин в целевом (дагинском) интервале разреза был достигнут высокий (0,75–0,85) коэффициент корреляции. Хорошая взаимная увязка между синтетическими и реальными сейсмограммами обеспечила высокую достоверность проводимых исследований.

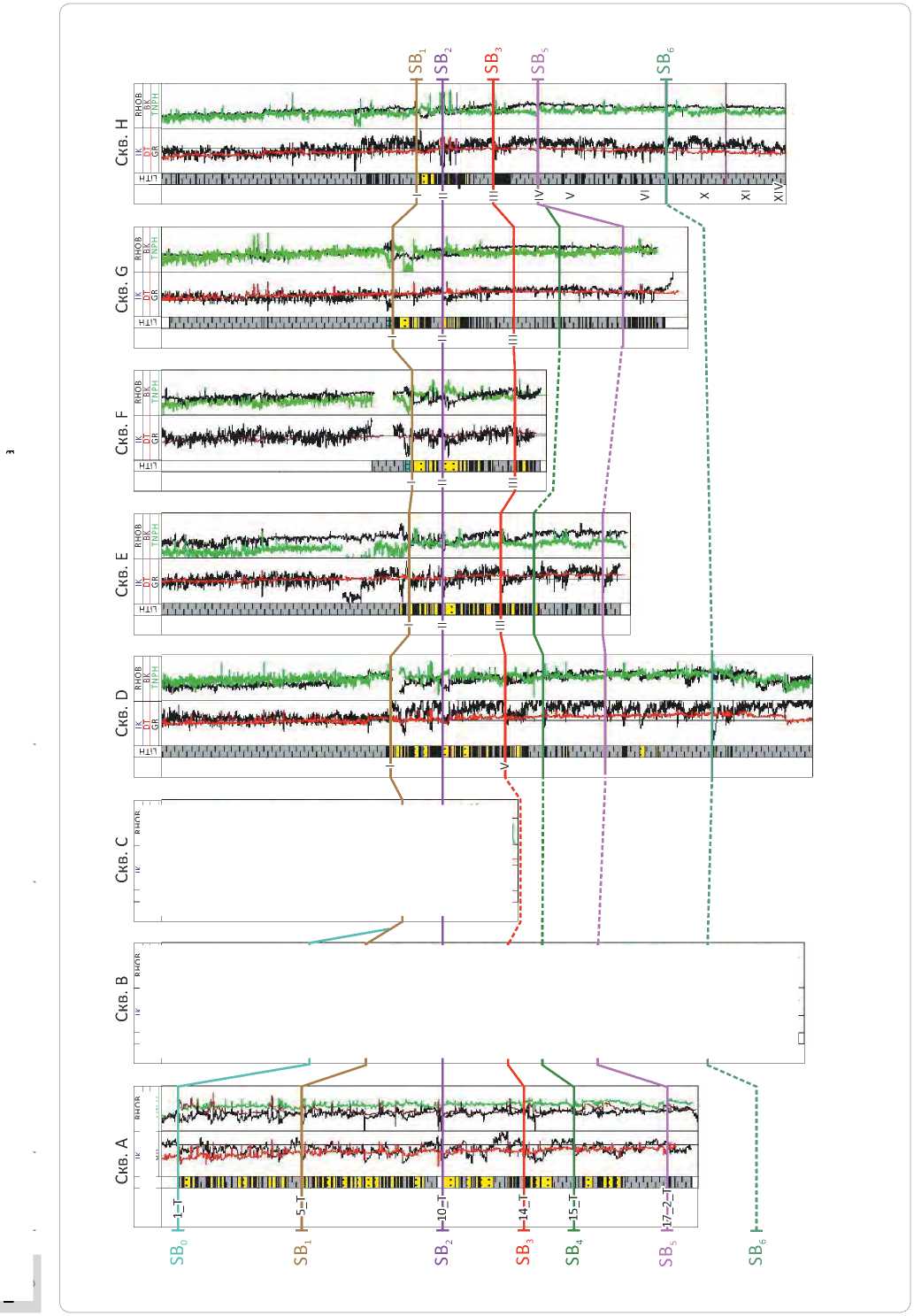

Совместное изучение данных сейсморазведки и скважин показало, что наиболее выраженные в сейсмическом волновом поле отражения приурочены к поверхностям седиментационных циклов. В их названии использован индекс SB (sequence boundary), как это принято для обозначения таких стратиграфических единиц при выполнении сиквенс-стратиграфического анализа1 [6–8]. В разрезе средне-позднедагинского разреза выделено шесть таких циклов.

Большой проанализированный объем материалов съемок 3D высокого качества позволил надежно проследить границы секвенций по сейсмическим данным. После этого хроностратиграфические гра-

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

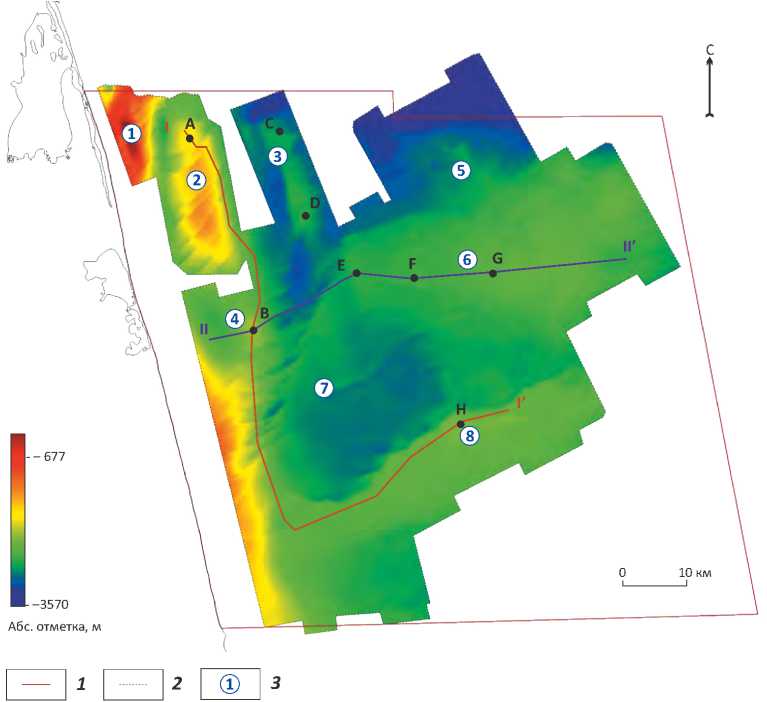

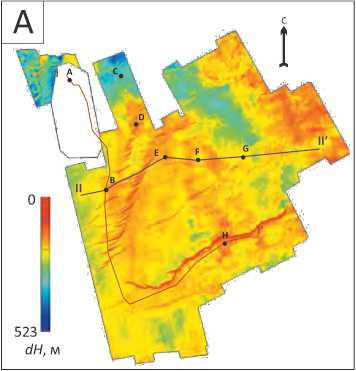

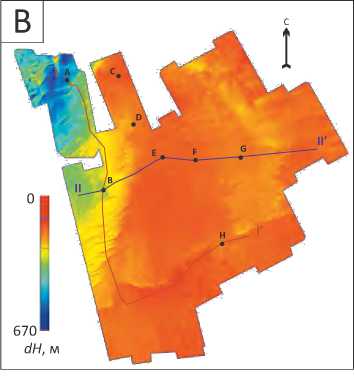

Рис. 1. Схема расположения опорных разрезов на структурной схеме по ОГ DgI Fig. 1. Location map: reference sections on the structural scheme of DgI Reflector

Границы ( 1 , 2 ): 1 — Киринского блока, 2 — площади, освещенной 3D-сейсморазведкой; 3 — структуры и месторождения (1 — Набильская-море, 2 — Лунское нефтегазоконденсатное, 3 — Киринское газоконденсатное, 4 — Южно-Лунское газоконденсатное, 5 — Восточно-Киринская, 6 — Южно-Киринское нефтегазоконденсатное, 7 — Западно-Киринская, 8 — Мынгинское газоконденсатное)

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — Kirinsky Block, 2 — area covered by 3D seismics; 3 — structures and fields (1 — Nabilskaya-sea, 2 — Lunskoe oil and gas condensate, 3 — Kirinsky gas condensate, 4 — South Lunskoe gas condensate, 5 — East Kirinsky, 6 — South Kirinsky oil and gas condensate, 7 — West Kirinsky, 8 — Mynginsky gas condensate)

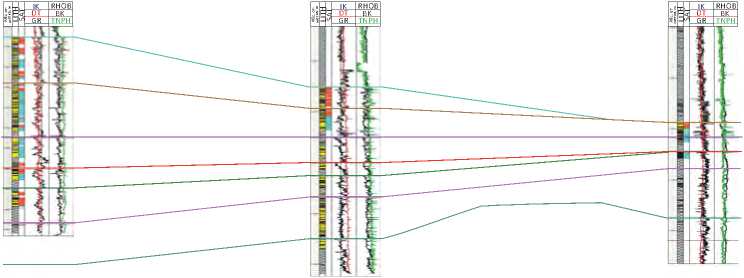

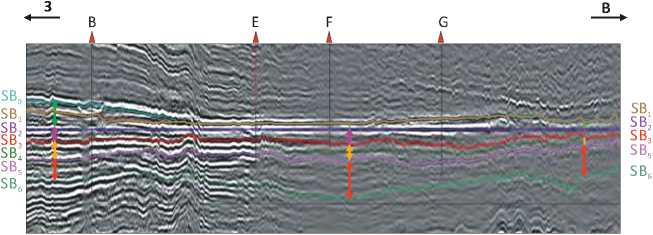

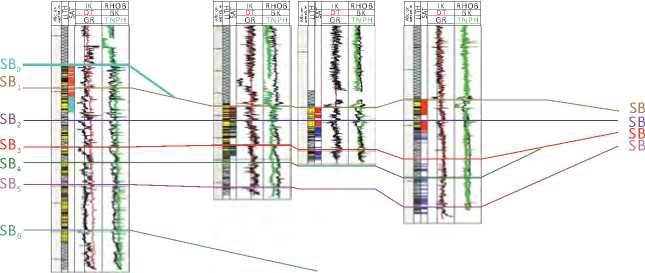

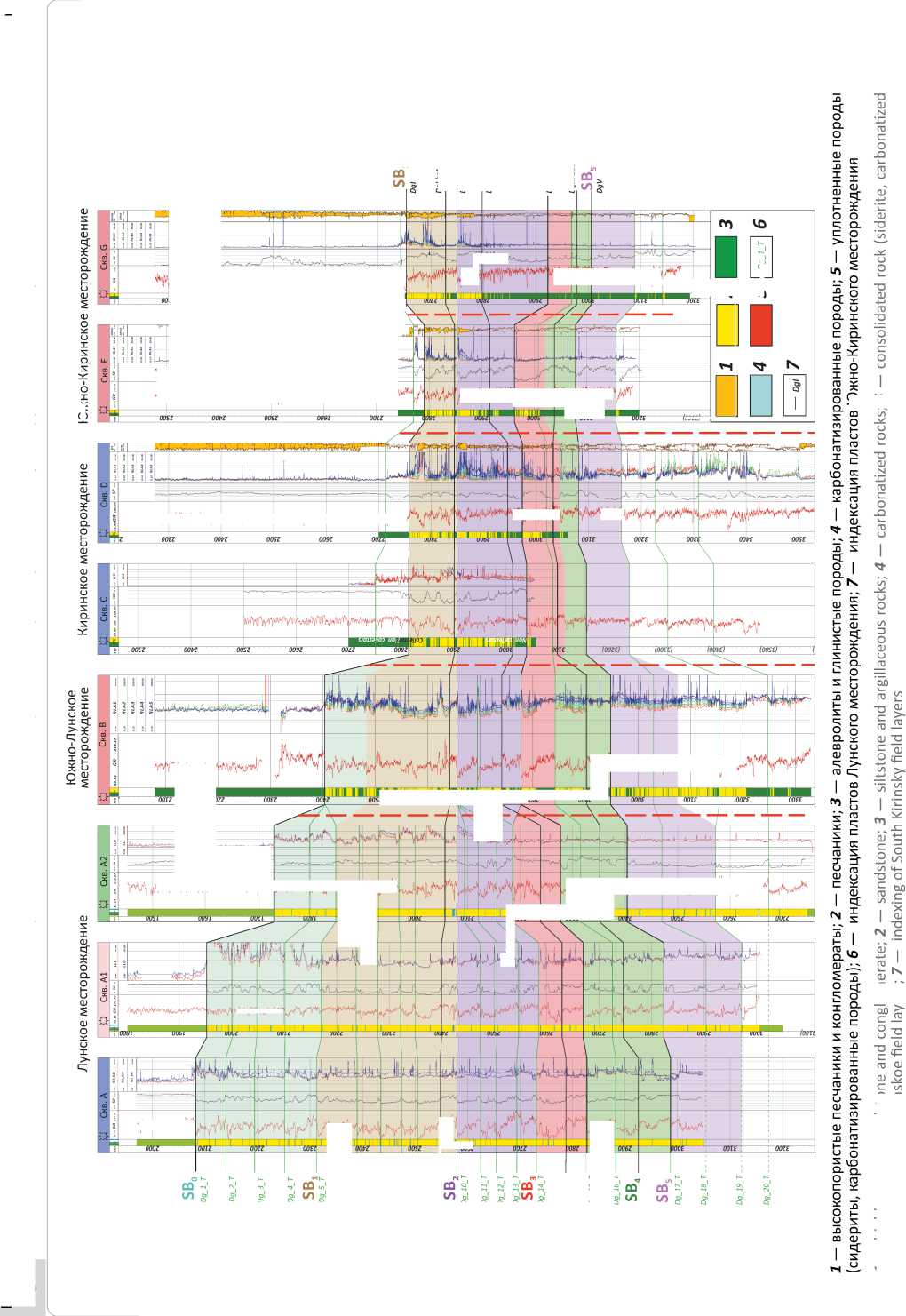

ницы были прослежены и по скважинам (рис. 2, 3, см. рис. 1). Проведенные изыскания выявили несоответствие индексации продуктивных пластов Лунского и Южно-Лунского месторождений схеме расчленения целевого продуктивного разреза, принятого на Киринском, Южно-Киринском и Мынгин-ском месторождениях. Это наглядно иллюстрирует сводная таблица взаимной корреляции пластов да-гинского горизонта (таблица). Выявленные разночтения объясняются тем, что в западной части изучаемого участка развиты отложения циклита SB0 и увеличены толщины интервала SB1.

Литофациальная характеристика разреза

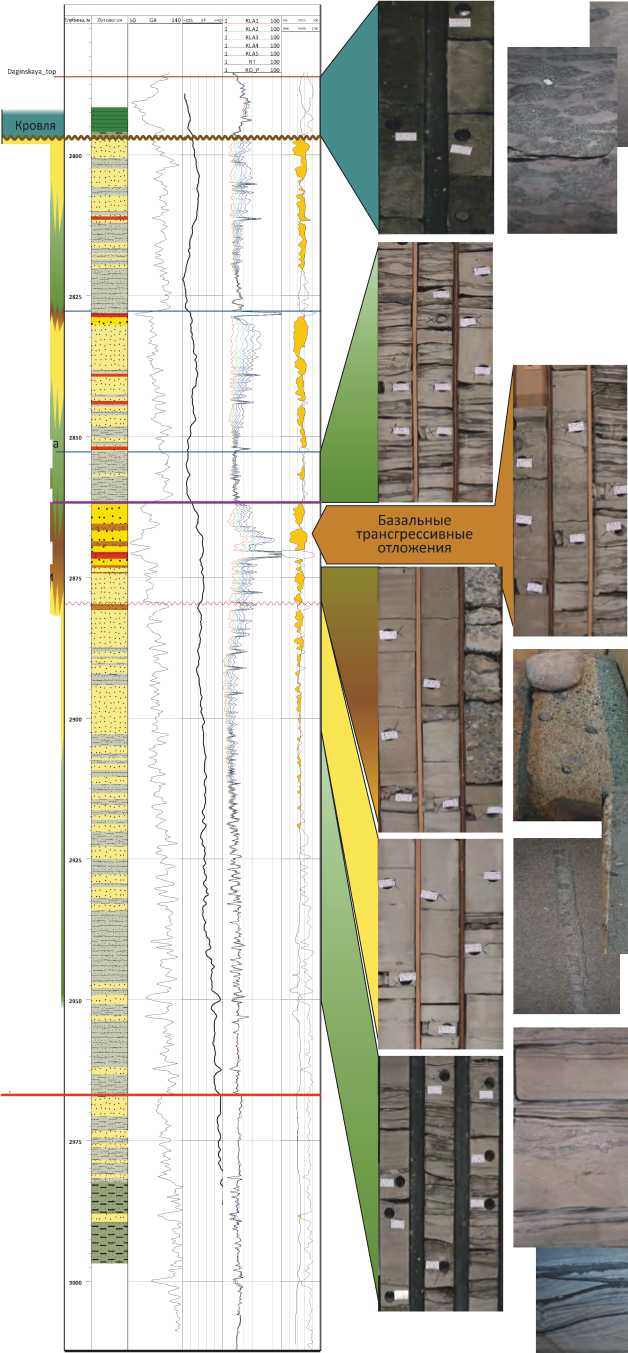

Литолого-фациальные и седиментологические исследования керна выполнены на основе скважинных данных Лунского, Южно-Лунского, Киринского, Южно-Киринского, Мынгинского месторождений и Восточной площади, что позволило подробно изучить фациальную характеристику верхнедагинских отложений (рис. 4).

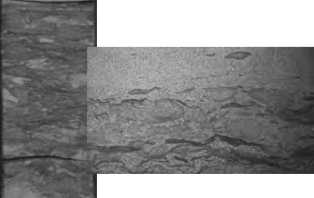

Отложения средне- и верхнедагинской подсвит представляют собой мощный ритмично построенный комплекс. В разрезах наиболее крупных циклов выделяются: отложения трансгрессивной фазы (алевропесчаные породы), фазы выдвижения и роста (песчаники массивные однородные), фазы агградации (песчаники крупнозернистые биотур-бированные) с характерными текстурно-структурными особенностями. Отложения фазы агградации соответствуют началу трансгрессивной последовательности. В ряде крупных циклов выделяются базальные отложения, которые представлены конгломератами, гравелитами и интенсивно биотур-бированными песчаниками. Для этой ассоциации характерно: наличие поверхностей размыва и базального горизонта конгломератов в основании и резкое повышение глинистости песчаных пород вверх по разрезу. Эти зоны разреза выделяются по данным ГИС как участки улучшенных коллекторских свойств.

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

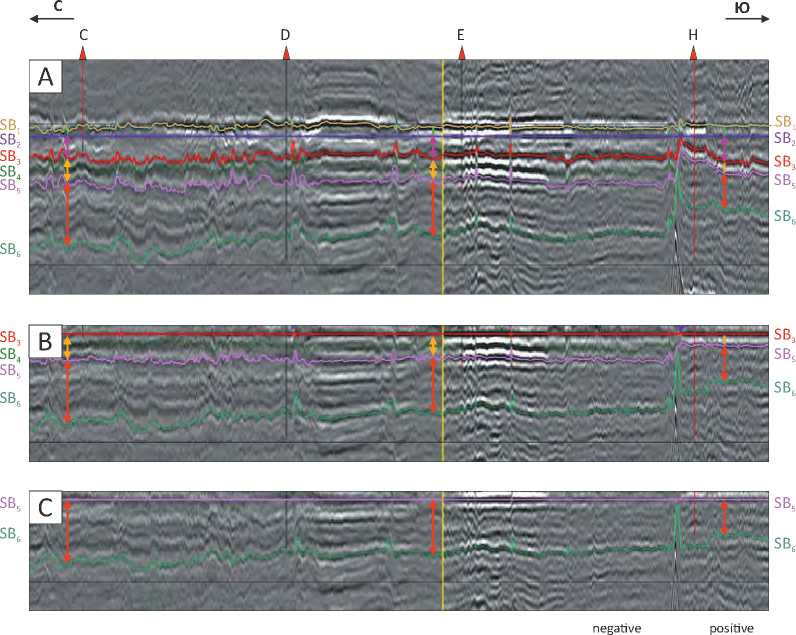

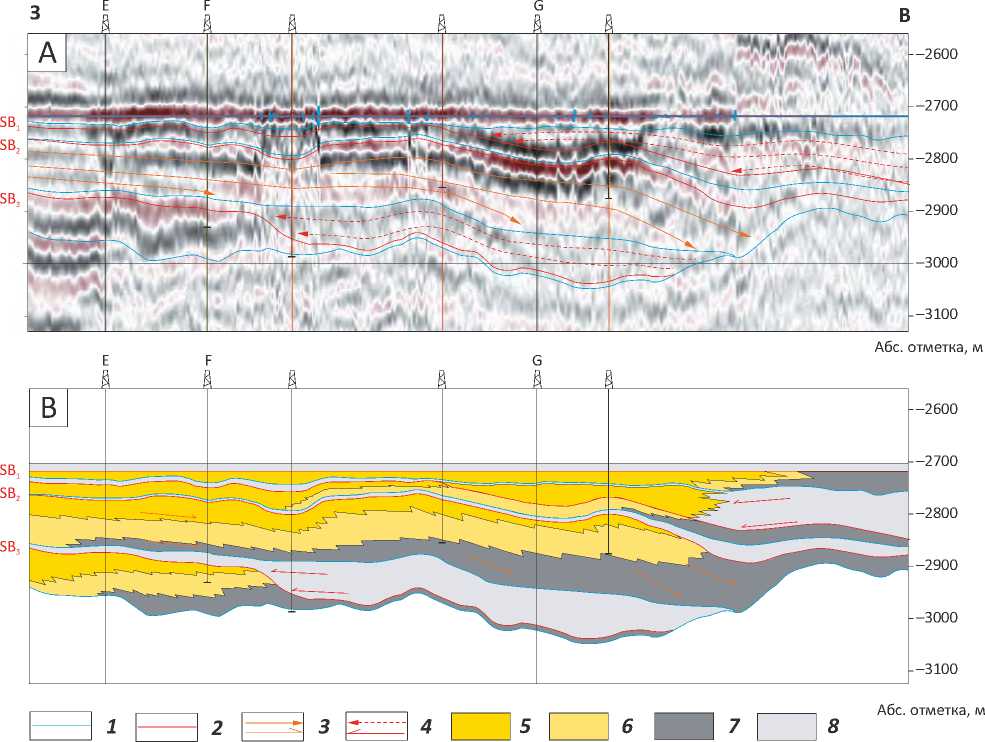

Рис. 2. Сейсмогеологические разрезы (палеореконструкция на конец седиментационного цикла SB 2 ) Fig. 2. Geoseismic section (paleoreconstruction to the end of SB 2 depositional cycle)

A

С

A

ЮЗ

B

В

H

B

SB 0

SB 1

SB

SB

SB

SB

3 i 34

SB 1

SB1

SB2 3

SB 5

SB

SB

SB 2

SB 3

SB 4

SB 5

SB 0

SB 1

RHOB BK TNPH

IK DT GR

SB 1

SB 2 SB

SB 5

SB 6

Разрезы по линиям: A — I–I’, B — II–II’

Sections along the lines: A — I–I’, B — II–II’

Ритмичное строение разреза сохраняется на всей площади перспективного участка. В циклах, образующих пласты нижней части дагинского разреза, наблюдается закономерное увеличение песчанистости вверх по разрезу и плавное изменение гранулометрического состава, что свидетельствует об относительном преобладании процесса прогибания дна над скоростью привноса осадочного материала. Кроме того, плавность изменения гранулометрического состава и большие мощности интервалов указывают на практически компенсированный характер этих процессов.

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

^ 1^1

§

-y^^^fN^

° CD

§ in

(OOEE) -------

*W^

^/^^''^^У^^^''^

wvwWv jyi

Mb

4VWW О C ьуьу*^^ yV*V D09? Q ^lp ^1^ yM Ц^й^ *y/M ^n моем p™aj in M^ о re ° V) СЮ Рис. 3. Схема межскважинной корреляции западной (Лунское, Южно-Лунское месторождения) и восточной (Киринское, Южно-Киринское месторождения) частей Киринского блока Fig. 3. Correlation chart across the wells in the western (Lunskoe, South Lunskoe fields) and eastern (Kirinsky, South Kirinsky fields) parts of the Kirinsky Block 4^ CM !ММйЖ; ^уй/MvW^^ y^i>f(^^ W-M*^ yMWbb^b*' ^ уь,^*^^^ *Mkhv'^^v^ о S METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS Таблица. Сводная взаимная корреляция пластов дагинского горизонта на Киринском лицензионном участке Table. Multiple cross-correlation of layers within the Daginsky Horizon, Kirinsky License Area Сиквенсы ОГ Месторождения Лунское Южно-Лунское Киринское Южно-Киринское Мынгинское ПетроТрейс 2021 г. ПЗ 2015 г. ОПЗ 2017 г. ОПЗ 2017 г. ОПЗ 2018 г. ОПЗ 2019 г. SB0 DgI Dg_1_T DgI – – – SB1 Dg_5_T + DgIIV DgI DgI SB2 DgII Dg_10_T DgII + DgII DgII SB3 DgIII Dg_14_T DgIII DgV DgIII DgIII SB4 DgIV Dg_15_T DgIV + + – SB5 DgV Dg_17_2_T DgV + DgV DgIV SB6 DgVI Dg_19_T DgVI + + + 6a 6a • + + • DgX Примечание. Циклы: + — развит на участке, не учтен в действующей индексации, + — предположительно развит на участке, не учтен в действующей индексации, – — не развит на участке, • — интервал не вскрыт скважинами. Note. Cycles: + — occurs in the area, not accounted for in the current indexing, + — supposedly occurs in the area, not accounted for in the current indexing, – — does not occur in the area, • — interval is not encountered by wells. Для верхней части разреза (циклиты SB1, SB0) характерно присутствие ритмов с обратной закономерностью — нижние части пластов характеризуются большим содержанием песчаного материала и имеют улучшенные коллекторские свойства. Песчанистость этих пластов уменьшается вверх по разрезу. Для этого интервала типично развитие базальных трансгрессивных пачек, которые приурочены к верхним частям отдельных ритмов, а также присутствие поверхностей размыва, сопровождающихся интервалами субконтинентальных отложений с большим количеством крупнообломочного материала, в том числе обломков терригенных пород. Этот факт, а также отсутствие в верхней части разреза некоторых циклов дают возможность предположить, что часть отложений уничтожена эрозией в пределах палеоподнятий и, возможно, переотложена в локальных впадинах. Эти процессы могли способствовать формированию более мощных песчаных пластов на отдельных участках. Представленная характеристика свидетельствует о постепенной смене режима осадконакопления с регрессивного на трансгрессивный, произошедшей на завершающем этапе формирования дагинского горизонта. Это хорошо видно по изменению формы каротажных диаграмм, записанных в скважинах, и закономерностям изменчивости фильтрационно-емкостных свойств в разрезе. Такая характеристика геофизических и керновых материалов хорошо гармонирует с результатами региональных исследований [9]. Выявленные тенденции позволяют констатировать развитие в пределах Киринского блока трех фациальных зон позднедагинского времени, сменяющих друг друга с запада на восток. Дельтовая равнина занимает западную и центральную части изучаемой площади. Эта зона характеризуется частой сменой субаэральных обстано- вок лагун, заливов и эстуариев, где накапливались глинистые отложения, субаквальными обстановками с преобладанием морских приливно-отливных процессов, где формировались преимущественно песчаные осадки. В этих фациальных зонах в позд-недагинское время существовали обстановки барового волнового поля, пляжа и предфронтальной зоны пляжа (верхняя сублитораль). Исследуемый разрез представляет собой ритмичное чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов с мощными песчаными пластами. Глинистые интервалы, разделяющие ритмично построенные песчаные пачки, сформированы в зоне продельты, которая характеризуется обстановкой мелководья открытого моря — средней сублиторали. Здесь накапливались чередующиеся алевритоглинистые и в меньшей степени песчаные осадки. Продельта выделяется в восточной части площади (восточнее скв. G, см. рис. 1). Несмотря на относительное сокращение количества песчаного материала, скважинные данные позволяют установить наличие в разрезе участков с чередованием режимов субконтинентального и мелководно-морского типов осадконакопления. В этой зоне отмечается начало литологического замещения песчаных коллекторов, что хорошо видно на субширотных корреляционных схемах и сейсмических разрезах (рис. 5, см. рис. 3). Вместе с тем в восточной части площади вблизи от линии литологического замещения установлено относительное увеличение в разрезе субконтинентальных разностей терригенных пород наряду с общей глинизацией всего разреза в целом. Наличие мелководной фациальной зоны в этом районе подтверждается характерными текстурами и большим количеством углисто-растительного детрита в массе пород. Это может быть объяснено тем, что на распространение песчаных отложений позд- МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Рис. 4. Fig. 4. Основные литологические типы пород и строение разреза на примере скв. Е Main lithological types of rocks and structure of the section by the example of Е well SB1 SB2 SB3 Кровля одошва DgI DgII Фаза агградации Фаза выдвижения (роста) SP RO Глубина, м –40 1 RLA1 100 Литология 50 GR 140 –105 RLA2 100 RLA5 100 1 RT 100 Daginskaya_top Кровля RLA3 RLA4 DTCO 390 RHOB 2700 Базальные трансгрессивные отложения DgIII DgI Кровля A B D C E METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS Усл. обозначения к рис. 4 Legend for Fig. 4 A — аргиллиты (характерны интенсивная биотурбация, углефицированный растительный детрит, ракушечный детрит, линзы песчаников, обогащенных хлоритом; интенсивная карбонатизация по массе), B — песчаники среднезернистые коричневато-серые (характерны комковатые текстуры, интенсивная биотурбация, текстуры взмучивания осадка, рассеянный углефицированный растительный детрит, резкое увеличение содержания глинистого материала вверх по разрезу), C — конгломераты и гравелиты (хорошо окатанная галька магматических и метаморфических пород размером до 2–3 см; средне- и слабоокатанные обломки осадочных пород; характерна слабая цементация), D — песчаники средне-и крупнозернистые массивные и мелко- и среднезернистые массивные однородные хорошо сортированные (характерно отсутствие слоистости, параллельная горизонтальная или наклонная (крупная косая) слоистость; биотурбация), E — переслаивание алевропесчаников (характерны тонкая слоистость (иногда ритмичная и градационная), волнистая, косоволнистая и косая слоистость в песчаных прослоях; рябь волнения, текстуры течения, оползания, взмучивания, интенсивная биотурбация) A — claystone (intense bioturbation, coalified plant slack, shell detritus, chlorite-rich sandstone lenses; intense carbonatization by weight), B — medium-grained brownish-grey sandstone (lumpy texture, intense bioturbation, sediment roiling structure, scattered coalified plant slack, sharp increase in argillaceous material up the section are typical), C — conglomerate and gravelstone (well-rounded pebble of igneous and metamorphic rocks up to 2–3 cm large; semiangular and poorly rounded fragments of sedimentary rocks; poor case-hardening is typical), D — medium and coarse grained massive and fine and medium grained homogeneous fine-graded sandstone (absence of bedding, horizontal parallel or oblique (coarse cross) bedding; bioturbation are typical), E — interbedding of silty sandstone (thin bedding (sometimes rhythmic and graded), convolute, cross-convolute and cross-bedding in sandy partings; wave ripples, flow, creep, soil roiling structures, and intense bioturbation are typical) недагинского возраста большое влияние оказывал постепенный рост антиклинального Южно-Кирин-ского поднятия, установленный по палеотектони-ческим построениям на завершающем этапе формирования дагинской толщи. Сублитораль занимает крайнюю восточную часть изучаемой площади. Здесь происходило накопление преимущественно глинистых осадков внешнего шельфа. Однако необходимо отметить, что разрез дагинских отложений, особенно вблизи линии литологического замещения песчаников, сохраняет уверенную корреляцию геологических границ и закономерность внутреннего строения. В разрезе также сохраняются породы-коллекторы в ограниченном количестве. Фактические данные свидетельствуют о возрастающей роли тектонической активности во время формирования верхней части разреза дагин-ского горизонта (циклиты SB1, SB0). Тектонические процессы локально нарушили седиментационную структуру разреза и конфигурацию всей дельтовой системы в плане. Так, в западной части площади в описываемое время интенсивно развивается зона линейного прогиба с конседиментационным заполнением осадками, поступающими с материка. В восточной части Южно-Киринской площади и на Мынгинской площади начинают формироваться поднятия. Мынгинское поднятие развивается относительно более интенсивно вплоть до выхода осадков на дневную поверхность и образования локальной области эрозии в купольной части структуры и зоны переотложения размытого материала в южном направлении. Анализ палеореконструкций (рис. 6) наглядно показывает ступенчатое сокращение мощности начиная с интервала пластов DgV–DgVI (SB5–SB6), достигающее максимального развития ко времени формирования пласта DgIII (SB3). В дальнейшем воздымание Мынгинского поднятия продолжается, сопровождаясь становлением впадины Пограничного прогиба к югу. Таким образом, на момент завершения агградационного цикла (SB1) осадочный бассейн оказывается разделеным на две части субширотной зоной поднятий. Сиквенс-стратиграфический анализ Создание единой модели расчленения целевого интервала дагинского горизонта позволило проанализировать особенности строения дагинских отложений на Киринском блоке на основе принципов сиквенс-стратиграфического анализа [6–8]. Для этих целей было использовано 11 скважин (см. рис. 1, 3, 5). Отложения дагинского горизонта на исследуемой площади можно разделить на две пачки, разделенные поверхностью SB2. Нижняя включает седиментационные циклы SB6–SB2. Она представляет собой четкую проградационную последовательность напластованных по вертикали комплексов дельтовых осадков. Ниже представлена краткая характеристика каждого из них. SB6 — полностью вскрыт 4 скважинами и представляет собой ярко выраженный трансгрессивнорегрессивный седиментационный цикл. По данным ГИС, интервал представлен преимущественно глинистыми отложениями. Мощная (более 50 м) пачка песчаников вскрыта лишь скв. B вблизи поверхности сиквенса SB6 (см. рис. 3, 5). Единичные пласты песчаников также выделяются в разрезе некоторых скважин Лунского месторождения. SB5 — полностью вскрыт 6 скважинами. Данный интервал представляет собой трансгрессивный системный тракт, сложенный песчаными и глинистыми породами. Как и в интервале SB6, здесь отмечается тенденция к постепенной глинизации разреза с запада на восток. Наибольшая доля песчаников вскрыта скважинами, пробуренными на западе участка. МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Рис. 5. Межскважинная корреляционная схема седиментационных циклитов по опорным скважинам Киринского блока Fig. 5 Depositional cyclothem correlation chart across the key wells of the Kirinsky Block с 1 rNW Wte^^H >м^ о ^W^^^w*^^ Н1П 7,717Л7,711А7Л1,71!,|11.71|Л7Л lliltt ШП11111111 s«= sww^^jf*** ^r^dNiti^ Л^^ ^* tM^^ulbUj^ l^M-m/ 1___ Ct Г J'jJ^ Hill a i mi Himi ■ inii и inaiин и iniaiaii.uuuuiiuuii IllllUflll llllllllll -IIIHl III IIP III-1II1 c ^ ^ s Н1П METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS Рис. 6. Сейсмический разрез через скважины С, D, E, H Fig. 6. Seismic section across С, D, E, H wells ■I I Палеореконструкция на конец седиментационного цикла: A — SB2, B — SB3, С — SB5 Paleoreconstruction to the end of depositional cycle: A — SB2, B — SB3, С — SB5 SB4 — полностью вскрыт 8 скважинами. По данным ГИС хорошо видно, что интервал SB5 сложен серией проградационных парасиквенсов (см. рис. 3, 5). Песчанистость интервала снижается с запада (Лун-ский, Южно-Лунский участки) на восток. SB3 — полностью вскрыт 10 скважинами и представляет собой трансгрессивно-регрессивный цикл. Особенностью этого цикла является то, что значительный объем песчаных отложений выявлен во всех опорных скважинах, кроме скв. G. SB2 — этот цикл, как и все вышезалегающие, полностью вскрыт всеми скважинами, керн которых отобран для анализа. Он имеет ярко выраженную трансгрессивно-регрессивную характеристику по ГИС и, по-видимому, завершает проградационный этап осадконакопления. В данном интервале также наблюдается тенденция к глинизации с запада на восток, однако выдержанные пласты песчаников представлены повсеместно. Завершение цикла SB2 сопровождается резким повышением относительного уровня моря, в результате чего регрессивный характер накопления осадков, преобладавший все дагинское время, сменился на трансгрессивный. Это событие маркирует базальная трансгрессивная пачка. SB1 — основной продуктивный интервал да-гинского горизонта, сложенный преимущественно песчаниками с тонкими пропластками глин. Этот интервал характеризуется высокой латеральной выдержанностью и песчанистостью почти по всей площади Киринского блока. Такое строение объясняется рядом факторов. 1. Агградационным (регрессивно-трансгрессивным) характером этого седиментационного цикла, что объясняет и частую смену положения относительного уровня моря, и большой объем обломочных осадков, накопившихся в это время. 2. Активизацией роста Южно-Киринского и Мынгинского поднятий в конце дагинского времени. То есть поднятия выступили в роли седиментационной дамбы, ограничившей поступление обломочного материала вглубь бассейна, что, по-видимому, тоже повлияло на высокую песчанистость этого циклита. Пример такого комплекса выделен в нижней части циклита SB1, в районе скв. G (рис. 7). SB0 — этот ретроградационный цикл представлен только в скважинах Лунского и Южно-Лунского участков, на остальной площади он не развит. Результаты комплексного сейсмогеологического ана- МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Рис. 7. Сиквенс-стратиграфическая схема верхнедагинских отложений в районе Южно-Киринского поднятия Fig. 7. Sequence-stratigraphy scheme of Late Daginsky deposits in the area of the South Kirinsky High 1 — поверхности максимального затопления (МFS); 2 — границы секвенций (SB); 3 — парасеквенции высокого уровня; 4 — направление накопления отложений низкого стояния моря; 5 — преимущественно песчанистые отложения; 6 — песчано-глинистые отложения; алевролиты/глины (7, 8): 7 — высокого уровня моря, 8 — низкого уровня моря 1 — Maximum Flooding Surface (МFS); 2 — Sequence Boundary (SB); 3 — high-level parasequence; 4 — direction of lowstand sediment accumulation; 5 — mainly sand deposits; 6 — sandy-argillaceous deposits; siltstone/clay (7, 8): 7 — highstand, 8 — lowstand лиза позволяют довольно точно спрогнозировать границу его выклинивания. Данный интервал в пределах изучаемой площади характеризуется высоким коэффициентом песчанистости. Для дальнейшего анализа фациальных обстановок была выполнена «сшивка» структурных карт прошлых лет по поверхностям, ограничивающим средне-позднедагинский интервал разреза (ОГ 6а, 6), а также построена карта поверхности седиментационного цикла SB2. Это позволило построить схемы толщин проградационного (ОГ 6а– SB2) и ретроагградационного (SB2–ОГ 6) комплексов дагинского горизонта (рис. 8). Их изучение показывает, что проградационный комплекс достаточно равномерно развит в пределах Киринского блока. Небольшое увеличение толщин отмечается на периферии Южно-Киринского и вдоль южного крыла Мынгинского поднятий. Вероятно, эти участки маркируют области повышенной песчанистости, сформированные на этапах роста этих структур. Макси- мальные мощности проградационного комплекса закартированы в северо-западной части исследуемого участка и отражают южное окончание крупного седиментационного депоцентра, приуроченного к Чайвинской синклинальной зоне. Мощности рет-роагградационного комплекса выдержаны почти по всей площади Киринского блока. Лишь на северо-западе отмечается резкое увеличение толщин, которое маркирует область развития циклита SB0. Проведенные исследования позволили составить принципиальные фациальные схемы основных седиментационных циклов дагинского горизонта, к которым приурочены продуктивные и перспективные горизонты Дагинского нефтегазоносного района (рис. 9). На сегодняшний день эти схемы базируются на скважинных данных и изучении серии сейсмических разрезов и требуют дальнейшего уточнения за счет корреляции поверхностей сиквенсов (см. таблицу) по всем сейсмическим кубам Киринского блока. Расчет набора структур- 42 METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS Рис. 8. Схемы толщин седиментационных комплексов дагинского горизонта Fig. 8. Schemes of depositional sequence thickness, the Daginsky Horizon А — проградационный (ОГ 6а–SB2), В — ретроагградационный (SB2–ОГ 6) А — progradational (6а Reflector – SB2), В — retroaggradational (SB2 – 6 Reflector) Рис. 9. Фациальные схемы основных седиментационных циклов дагинского горизонта Fig. 9. Facies schemes of main depositional cycles, the Daginsky Horizon Границы (1, 2): 1 — Киринского лицензионного блока, 2 — площади, освещенной 3D-сейсморазведкой; 3 — береговая линия о-ва Сахалин; скважины (4, 5): 4 — вскрывшие седиментационный цикл, 5 — не вскрывшие седиментационный цикл; 6 — граница развития седиментационного цикла; фации (7–9): 7 — проксимальной дельты, 8 — дистальной дельты, 9 — глинистые шельфа Boundaries (1, 2): 1 — Kirinsky license block, 2 — area covered by 3D seismic data; 3 — coastline of Sakhalin Island; wells (4, 5): 4 — encountering depositional cycle, 5 — not encountering depositional cycle; 6 — boundary of depositional cycle occurrence; facies (7–9): 7 — proximal delta, 8 — distal delta, 9 — argillaceous of shelf МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ных карт, карт толщин и динамических атрибутов позволит существенно уточнить представление о строении дагинского горизонта на этом участке. Выводы 1. Совместное изучение данных сейсморазведки и скважинных материалов позволило надежно проследить границы секвенций на изучаемой площади Киринского перспективного участка и определить положение хроностратиграфических границ в разрезах, в результате чего установлено несоответствие индексации продуктивных пластов дагинского горизонта, используемой на объектах западной части площади Киринского блока (Лун-ское, Южно-Лунское месторождения), принятой в центральной и восточной частях участка (Кирин-ское, Южно-Киринское, Мынгинское месторождения, Восточный объект). Составлена схема корреляции пластов дагинского горизонта на Киринском лицензионном участке, которая позволяет увязать в единую непротиворечивую систему все фактические данные о строении продуктивного разреза, полученные в процессе геологического изучения месторождений. Ее применение позволило повысить качество исследований строения резервуаров дагинского горизонта и проследить зональные тен- денции его латеральной изменчивости на изучаемом участке. 2. Изучение особенностей строения разреза позволило сделать вывод, что большую часть сред-не-позднедагинского времени осадконакопление имело регрессивный характер, что хорошо проявляется на фациальных схемах. В интервале SB6–SB2 происходит постепенное продвижение палеодельты вглубь бассейна, в результате чего отмечается постепенное опесчанивание разреза и расширение ареала накопления обломочных отложений снизу вверх по разрезу. Формирование проградационного пакета парасиквенсов завершает резкое повышение относительного уровня моря, в результате чего регрессия, преобладавшая все дагинское время, сменяется трансгрессией. Анализ данных ГИС и материалов керна свидетельствует об агградационном характере седиментационного цикла SB1, что объясняет и частую смену положения относительного уровня моря, и большой объем обломочных осадков, накопившихся в это время. Завершает формирование дагинского горизонта ретроградационный цикл SB0. В пределах Киринского блока он имеет локальное развитие и представлен только в скважинах Лунского и Южно-Лунского участков и в районе перспективной структуры Набильская-море.

Список литературы Особенности строения продуктивного интервала отложений нижнего и среднего миоцена (дагинский горизонт) на участке Киринского блока Сахалинского шельфа

- Астафьев Д.А., Толстиков А.В., Наумова Л.А., Кабалин М.Ю. Перспективные направления газонефтепоисковых работ на морском шельфе России в XXI веке // Журнал ROGTEC. - 2020. - № 58. - С. 74-91.

- Бычков А.В., Коблов Э.Г., Харахинов А.В. Направления поисковых работ на нефть и газ на Северном Сахалине // Научно-технический вестник ОАО "НК "Роснефть". - 2012. - № 3. - С. 8-11.

- Гайнаншин Р.Н., Логвиненко Н.В., Жуковская Е.А., Сначев М.В., Литвин В.В., Таныгин И.А. Шельф о. Сахалин - новые горизонты // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 12. - С. 22-26.

- Новиков Ю.Н., Маргулис Л.С., Андиева Т.А., Гома Л.М., Пылина Л.М., Большакова Н.В., Крестина О.И., Турова Е.С. Территориальный углеводородный потенциал Дальнего Востока в XXI веке: итоги геологоразведочных работ и тенденции недропользования [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2015. - № 2. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/4/23_2015.pdf (дата обращения 12.11.2021 г.).

- Толстиков А.В., Астафьев Д.А., Кабалин М.Ю., Наумова Л.А., Шаров С.А. Новые направления поисково-разведочных работ на северо-восточном шельфе о. Сахалин [Электронный ресурс] // Научно-технический сборник "Вести газовой науки". - 2020. - № 3. - С. 3-15. - Режим доступа: http://vesti-gas.ru/sites/default/files/files/vgn_3-45-2020-all.pdf (дата обращения 12.11.2021 г.).

- Sequence Stratigraphy of Siliciclastic Systems - The ExxonMobil Methodology (Concepts in Sedimentology and Paleontology (CSP) Series) / Под ред. V. Abreu, J. Neal, K. Bohacs, J. Kalbas. - SEPM, 2010. - 226 с.

- Emery D., Myers K. Sequence stratigraphy. - London: Blackwell science Ltd, 1996. - C. 23-25.

- Ольнева Т.В. Сейсмофациальный анализ. Образы геологических процессов и явлений в сейсмическом изображении. - СПб.: Институт компьютерных исследований, 2018. - 152 с.

- Харахинов В.В. Нефтегазовая геология Сахалинского региона. - М.: Научный мир, 2010. - 276 c.