Особенности структуры еловых фитоценозов в условиях интенсивного антропогенного воздействия

Автор: Гаврилова О.И., Грязькин А.В.

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Полная статья

Статья в выпуске: 1 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

Объект исследования - ельники, произрастающие вдоль федеральной трассы Мурманск - Санкт-Петербург (960-й километр трассы) на разных элементах рельефа. Учёт нижних ярусов растительности осуществлялся на круговых учётных площадках по 10 м2. При этом фиксировали высоту, возраст и состояние для подроста и подлеска, встречаемость и проективное покрытие для всех видов в составе живого напочвенного покрова. Ельники в придорожной зоне испытывают интенсивное антропогенное воздействие - густая тропиночная сеть и потоки автомобильного транспорта на трассе федерального значения. Показаны слабая представленность отдельных компонентов леса в данных фитоценозах, бедный видовой состав растительности в живом напочвенном покрове. Древостой характеризуется наличием большого количества сухостойных деревьев (6-10 %), ветровала и бурелома (8-15 %). В составе подроста преобладают мелкие экземпляры ели. От общего количества подроста доля нежизнеспособного составляет более 38 %, а доля сухого - около 10 %. Единично встречается вид Quercus robur - около 100 экз./га. Другие лесообразующие породы в составе подроста не выявлены. Подлесок представлен видами Sorbus aucuparia и Frangula alnus общей численностью около 3 тыс. экз./га. Основная часть подлеска имеет высоту от 0,6 до 1,5 м. Отмечается, что в составе живого напочвенного покров преобладает вид Vaccinium myrtilus, встречаемость которого 100 %-я, проективное покрытие - около 50 %. На большей части лесного участка встречаются зелёные мхи - проективное покрытие более 50 %. Аборигенные виды в составе живого напочвенного покрова представлены небольшим количеством видов Avenella flexuosa, Maianthemum bifolium и Vaccinium vitis-idaea. Режим освещённости под пологом исследованных ельников различается: 4,32 тыс. люкс на первом опытном участке и на 5,34 тыс. люкс - на втором. С этим связаны и различия в температурном режиме воздуха и почвы. Полученные материалы можно использовать при оценке состояния лесных фитоценозов, испытывающих интенсивное внешнее воздействие, а также в учебном процессе.

Структура фитоценоза, ель европейская, аэротехногенное загрязнение, видовой состав

Короткий адрес: https://sciup.org/147243453

IDR: 147243453 | УДК: 630.2 | DOI: 10.15393/j2.art.2024.7584

Текст научной статьи Особенности структуры еловых фитоценозов в условиях интенсивного антропогенного воздействия

Ель — одна из основных лесообразующих пород лесного фонда России [1], [6], [11], [14], [17], [18]. В последние десятилетия доля ельников, подверженных аэротехногенному загрязнению, увеличивается существенным образом [9], [12], [16]. В большей степени страдают фитоценозы, расположенные в непосредственной близости от промышленных зон и крупных автомобильных трасс [4], [8], [9]. Первые признаки негативного воздействия — увеличение доли сухостойных деревьев, ветровал и бурелом [5], [13]. Всё это является результатом ослабления деревьев и их заселения энтомовредителями, а впоследствии и дереворазрушающими грибами. Под пологом ослабленных древостоев не всегда представлены основные компоненты леса — подрост, подлесок и живой напочвенный покров [1], [11], [14], [18]. Как в составе древостоев, так и в составе молодого поколения ели отмечается большая доля отпада. Кроме сухого подроста увеличивается и доля нежизнеспособного подроста. В первую очередь повреждаются крупные и средние по высоте растения [4], [8]. Видовой состав подлеска в таких условиях представлен небольшим количеством видов и небольшой численностью. Живой напочвенный покров включает виды, наиболее устойчивые к антропогенному воздействию, — злаки, ситники и другие синантропные виды [5], [6], [13]. Однако встречаемость и проективное покрытие даже таких устойчивых к антропогенному воздействию видов растений постепенно снижаются.

Цель исследования — оценка особенностей структуры еловых фитоценозов, расположенных в зонах активного антропогенного воздействия.

2. Материалы и методы

Объектами исследований являлись ельники, расположенные вдоль федеральной трассы Мурманск — Санкт-Петербург (960-й километр трассы) на разных элементах рельефа. Первый объект — ельник черничный на равнинном участке (фото 1). Второй объект, ельник долгомошный, расположен в подножье западного склона. Учёт нижних ярусов осуществляли на круговых учётных площадках по 10 м2. При этом фиксировали численность, состав, высоту и виталитет подроста и подлеска [5]. Для живого напочвенного покрова указывали видовой состав, встречаемость и проективное покрытие по всем видам.

Режим освещённости фиксировали при помощи портативного люксметра «ТКА-Люкс». Температуру воздуха и почвы измеряли с помощью электронного термометра.

Фото 1. Распадающийся ельник черничный у федеральной трассы Мурманск — Санкт-Петербург [фото авторов]

Photo 1. Decaying blueberry spruce forest near the federal highway Murmansk — Saint Petersburg

3. Результаты

Объект исследования — старовозрастной ельник, подверженный регулярному воздействию выбросов автомобильного транспорта. Непосредственная близость ельника к автомагистрали оказывает прямое воздействие на все компоненты фитоценоза. Характеристика древостоев на объектах исследования представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики древостоев на объектах исследования

Table 1. Main characteristics of forest stands on the study sites

|

Характеристики |

Объект 1 |

Объект 2 |

|

Тип леса |

Ельник черничный |

Ельник долгомошный |

|

Тип условий местопроизрастания |

В2-3 |

А4 |

|

Состав, % |

98Е 2Б |

92Е4Б4Олс |

|

Возраст, лет |

96 |

80 |

|

Относительная полнота |

0,8 |

0,6 |

|

Средняя высота, м |

23,4 |

20,6 |

|

Средний диаметр, см |

25,2 |

21,8 |

|

Численность, экз./га |

582 |

603 |

|

Количество сухостоя, экз./га |

62 |

36 |

|

Количество ветровала и бурелома, экз./га |

92 |

48 |

В составе древостоя ежегодно увеличивается доля ослабленных деревьев и сухостоя. Большинство сухостойных деревьев на первом объекте поражено дереворазрушающими грибами и короедами. Сухостойные деревья, как правило, образуют очаги разного размера (фото 2). Ветровал и бурелом встречаются хаотично, по всему участку, однако основная их часть расположена в опушечной зоне, прилегающей к трассе. Основная часть ветровала и бурелома представлена старовозрастными, наиболее крупными деревьями ели. Ветровал и бурелом характеризуются разной степенью деструкции.

Фото 2. Куртина сухостоя на объекте исследования 1 [фото авторов]

Photo 2. Cluster of dead wood at study site 1

Подрост под пологом ельника представлен преимущественно елью европейской — Picea abies L. и дубом черешчатым — Qwercus robur L. Преобладают растения высотой до 0,5 м (таблица 2). Дуб представлен единичными экземплярами, и его наличие на учётных площадях связано, видимо, с небольшим расстоянием от городских насаждений и переносом жёлудей птицами. Численность подроста на объекте 1 превышает 1300 экз./га, а на объекте 2 — более 1 тыс. экз./га. Преобладает жизнеспособный подрост. Доля нежизнеспособного подроста от общей численности составляет на объекте 1 38 %, на объекте 2 — не более 2 %. В составе подроста имеется и отпад, на объекте 1 — 210 экз./га, а на объекте 2 — в два раза меньше. Доля сухостоя на объектах исследования составляла около 10 %.

Видовой состав подлеска представлен тремя видами кустарников — крушиной ломкой (Frangula alnus Mill.), рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) и шиповником иглистым (Rosa acicularis Lindl.). В подлеске, как и в составе подроста, преобладают жизнеспособные растения. Доля нежизнеспособных экземпляров на объекте 1 составляет около 6 %, а на объекте 2 нежизнеспособные растения отсутствуют. Количество отпада в составе подлеска не более 5 %. Коэффициент различия видов по Жаккару для подроста составил 0,25, для подлесочных видов — 0,33.

Таблица 2. Основные характеристики подроста и подлеска на объектах исследований

Table 2. Main characteristics of undergrowth on research sites

|

Характеристики |

Объект 1 |

Объект 2 |

||

|

подрост |

подлесок |

подрост |

подлесок |

|

|

Состав, % |

94Е6Д |

97Ряб3Круш |

80Е10Д10Б |

55Ряб45Шип |

|

Средняя высота, см |

36 |

78 |

41 |

180 |

|

Численность жизнеспособных растений, экз./га |

1310 |

2930 |

1040 |

920 |

|

Количество сухостоя, экз./га |

210 |

145 |

115 |

46 |

|

Количество нежизнеспособных растений, экз./га |

845 |

245 |

23 |

— |

Примечание: Е — ель, Д — дуб, Ряб — рябина, Круш — крушина, Шип — шиповник.

Флористический состав растений в травяно-кустарниковом и мохово-лишайниковом ярусах более разнообразен, чем в других компонентах обследованных фитоценозов (таблица 3). Живой напочвенный покров (ЖНП) представлен 11 видами на первом опытном участке и 13 видами — на втором. Большее число видов на объекте 2 исследований связано с лучшей освещённостью почвы (таблица 4). Коэффициент различия видов живого напочвенного покрова для объектов по Жаккару составил 0,41.

Из данных, представленных в таблице 3, следует, что на первом опытном участке в составе живого напочвенного покрова преобладает черника (фото 3). При встречаемости 100 %-е проективное покрытие вида составляет 65,0 %.

Второй объект отличается о первого режимом увлажнения почвы, что подтверждается преобладанием сфагнума (проективное покрытие 68,0 %) и хвоща лесного (26,5 %).

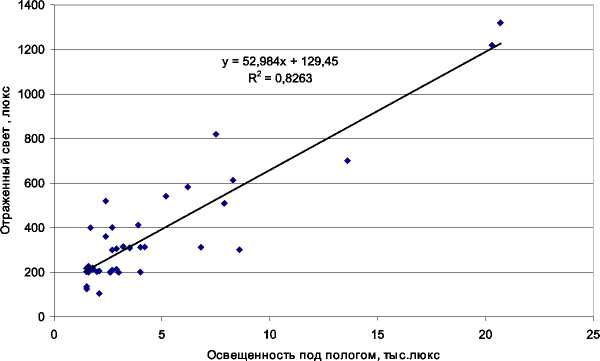

Визуализация данных по освещённости и доле отражённой радиации свидетельствует о значительном разбросе значений (таблица 4). Это связано, в первую очередь, с наличием просветов в пологе древостоя, освещённость в которых близка к освещённости на открытом месте, а величина освещённости под кронами деревьев минимальна. Величина отражённого света связана и с характеристиками растительного покрова, сформированного нижними ярусами фитоценоза (подрост, подлесок, живой напочвенный покров).

Таблица 3. Состав, встречаемость и проективное покрытие видов в живом напочвенном покрове

Table 3. Composition, frequency and projective cover of species in living ground cover

|

Название вида |

Объект 1 |

Объект 2 |

||

|

встречаемость, % |

проективное покрытие, % |

встречаемость, % |

проективное покрытие, % |

|

|

Брусника — Vaccinium vitis-idaea L. |

70 |

1,8 |

95 |

3,7 |

|

Вейник лесной — Calamagrostis arundinacea (L.) Roth |

20 |

0,1 |

60 |

4,2 |

|

Зелёные мхи — Bryidae sp. Engl. |

100 |

50,0 |

35 |

4,0 |

|

Золотарник — Solidago virgaurea L. |

— |

— |

10 |

0,3 |

|

Кислица — Oxalis acetozella L. |

— |

— |

15 |

0,4 |

|

Линнея северная — Linnaea borealis f. arctica Wittr. |

20 |

0,1 |

45 |

1,2 |

|

Луговик извилистый — Avenella flexuosa (L.) Drejer |

80 |

8,2 |

||

|

Майник — Mayantemum bifolium L. |

90 |

5,5 |

90 |

4,0 |

|

Марьяник лесной — Melampyrum sylvaticum L. |

50 |

1,2 |

— |

— |

|

Ожика волосистая — Luzula pilosa (L.) Willd. |

90 |

1,5 |

— |

— |

|

Седмичник — Trientalis europaea L. |

30 |

0,1 |

90 |

2,7 |

|

Сфагнум — Sphágnum sp. L . |

50 |

3,1 |

100 |

68,1 |

|

Хвощ лесной — Equisetum sylvaticum L. |

100 |

26,5 |

||

|

Черника обыкновенная — Vaccinium myrtillus L. |

100 |

65,0 |

85 |

17,3 |

|

Щитовник игольчатый — Dryopteris carthusiana |

— |

— |

10 |

0,3 |

|

Щучка дернистая — Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. |

40 |

1,2 |

||

|

Всего видов |

11 |

11 |

13 |

13 |

|

Общее проективное покрытие |

— |

136,6 |

133,9 |

|

Фото 3. Доминирование черники в составе живого напочвенного покрова на объекте исследования 1 [фото авторов]

Photo 3. Dominance of blueberries in the composition of living ground cover on research object no. 1

Таблица 4. Температурный режим и режим освещённости на объектах исследования

Table 4. Temperature and lighting conditions on the study sites

|

Показатели |

Ечер |

Едол |

|

Температура воздуха, оС |

22,8 |

21,3 |

|

Температура на поверхности почвы, оС |

21,2 |

17,3 |

|

Температура почвы на глубине 5 см, оС |

15,8 |

15,2 |

|

Температура почвы на глубине 10 см, оС |

12,0 |

11,7 |

|

Средняя освещённость под пологом, тыс. люкс |

4,32 |

5,34 |

|

Среднее значение отражённой радиации, люкс |

383 |

438 |

В зависимости от структуры фитоценоза световой режим под пологом древостоев различается. Количество приходящего света зависит от сомкнутости полога, относительной полноты и густоты древостоя. Доля отражённой радиации зависит также от характеристик фитоценоза и связана с количеством приходящей радиации на поверхность почвы (см. рисунок). Температурный режим связан с режимом освещённости и изменяется подобным образом.

Рисунок. Зависимость величины отражённой радиации от освещённости под пологом древостоев

Figure. Dependence of the magnitude of reflected radiation on illumination under the canopy of tree stands

4. Обсуждение и заключение

Таким образом, на обследованных участках ельников, подверженных интенсивному антропогенному влиянию, структура фитоценозов отличается от типичных ельников. В первую очередь это выражается в большом количестве сухостоя, ветровала и бурелома в древостое. Другое отличие — в состоянии и структуре подроста. Преобладает мелкий подрост, крупный и средний не выживает. Доля нежизнеспособного подроста достигает 38 %. Общая численность подроста ели под пологом материнского древостоя недостаточна для формирования нового древостоя (численность жизнеспособного подроста по объектам исследования составляет около 1300 экз./га). Исследуемые участки отличаются по составу и представленности видов в живом напочвенном покрове. В ельнике черничном выявлено 11 видов высших растений, а в ельнике долгомошном — 13 видов. Световой режим под пологом исследуемых ельников связан с сомкнутостью крон, относительной полнотой и густотой древостоя. Освещённость выше под пологом ельника долгомошного и составляла 5,34 тыс. люкс. И наоборот, температура воздуха и почвы больше под пологом ельника черничного.

Список литературы Особенности структуры еловых фитоценозов в условиях интенсивного антропогенного воздействия

- Артемьев О. С., Россинина А. А. Динамика численности деревьев хвойных пород в условиях крупного промышленного центра (на примере города Красноярска) // Хвойные бореальной зоны. 2019. № 2. С. 11—16. URL: https://cyberleninka.ru-/artide/n/dinamika-chislennosti-dereviev-hvoynyh-porod-v-usloviyah-krupnogo-promyshlenno-go-tsentra-na-primere-goroda-krasnoyarska. Текст: электронный.

- БеляеваН. В., Грязькин А. В., Ковалева О. А. Связь парцеллярной структуры фитоценоза с характеристиками подроста ели // Вестник Московского государственного университета леса — Лесной вестник. 2014. № 4. С. 22—29.

- БеляеваН. В., Григорьева О. И., Ароян К. А. Возобновление ели под пологом древостоя в условиях Ленинградской области // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 6 (17). С. 123—130.

- Белых О. А. Прогнозирование динамики лесных экосистем в условиях загрязнения промышленными аэровыбросами по состоянию травянистых растений // Известия КГТУ. 2022. № 66. С. 19—29. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-dinamiki-lesnyh-ekosistem-v-usloviyah-zagryazneniya-promyshlennymi-aerovybrosami-po-sostoyaniyu-travyanistyh. Текст: электронный.

- Грязькин А. В. Возобновительный потенциал таёжных лесов (на примере ельников Северо-Запада России). СПб.: СПбГЛТА, 2001. 188 с.

- Кази И. А. Исследование конкурентных отношений между древостоем и подростом в насаждениях, сформированных рубками ухода: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. СПб., 2016. 20 с.

- Матвеева А. С., Беляева Н. В., Данилов Д. А. Возрастная структура подроста ели разных фенологических форм в зависимости от состава и строения древостоя // Лесной журнал. 2018. № 1. С. 47—60. (Известия высших учебных заведений). DOI: 10.17238/issn0536-1036.2018.1.47.

- Михайлова Т. А., Калугина О. В., Шергина А. В. Мониторинг техногенного загрязнения и состояния сосновых лесов на примере Иркутской области // Лесоведение. 2020. № 3. С. 265—273

- Олейникова Е. В., Зиновьева И. С. Антропогенное воздействие на леса // Успехи современного естествознания. 2012. № 4. С. 191—193. URL: https://natural-sciences.ru-/ru/article/view?id=29992. Текст: электронный.

- A new EU Strategy: For forests and forest-based sector. Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region. Brussels, 2013, C0M(2013) 659 final. 17 p.

- Budeanu M., §ofletea N. Stem and crown characteristics of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst] populations from Romanian Carpathians // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2013. No. 41. P. 593—600.

- Impact of climate change on growth dynamics of Norway spruce in south-eastern Norway / P. Cermak, M. Rybnicek, N. Zid [et al.] // Silva Fennica. 2017. No. 51 (2), article id 1781.

- Soil attributes and microclimate are important drivers of initial deadwood decay in sub-alpine Norway spruce forests / G. Fravolini, M. Egli, C. Derungs [et al.] // Science of the Total Environment. 2016. No. 569. P. 1064—1076.

- Mechanical site preparation for forest restoration / M. Lof, D. Dey, R. Navarro [et al.] // New Forests. 2012. No. 5-6 (43). P. 825—848.

- Multi-annual Implementation Plan of the new WE Forest Strategy. European Commissions, Brussels, 3.9.2015, SWD (2015) 164 final. 34 p.

- Growth trends and climate responses of Norway spruce along elevational gradients in East-Central Europe / T. Ponocna, B. Spyt, R. Kaczka [et al.] // Trees. 2016. No. 30. P. 1633—1646.

- Biology and Ecology of Norway Spruce / M. G. Tjoelker, A. Boratynski, B. Wladyslaw, eds. // Netherlands, Springer Netherlands. 2007. Vol. 78. 474 p.

- Walmsley J. D., GodboldD. L. Stump Harvesting for Bioenergy — A Review of the Environmental Impacts // Forestry. 2010. No. 1 (83). Р. 17—38.