Особенности структуры поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Ефремова Н.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены система застройки и принципы организации жилого пространства на поселении кротовской культуры эпохи бронзы Венгерово-2 (Барабинская лесостепь), исследованном на большой площади (1800 м2). Выявлена двухрядная овальная структура организации поселка. Предложена гипотеза о строительстве домов по заранее намеченному плану, в рамках единого архитектурного ансамбля. За пределами жилых конструкций обнаружен ряд столбовых ям, окружающих поселок. Размеры ям, форма их разреза, расстояние и взаиморасположение позволяют интерпретировать их как следы забора. Выявленная структура имела полифункциональное назначение, но не выполняла военно-защитную функцию.

Кротовская культура, забор, котлованы жилищ, структура поселка

Короткий адрес: https://sciup.org/14522383

IDR: 14522383 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Особенности структуры поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

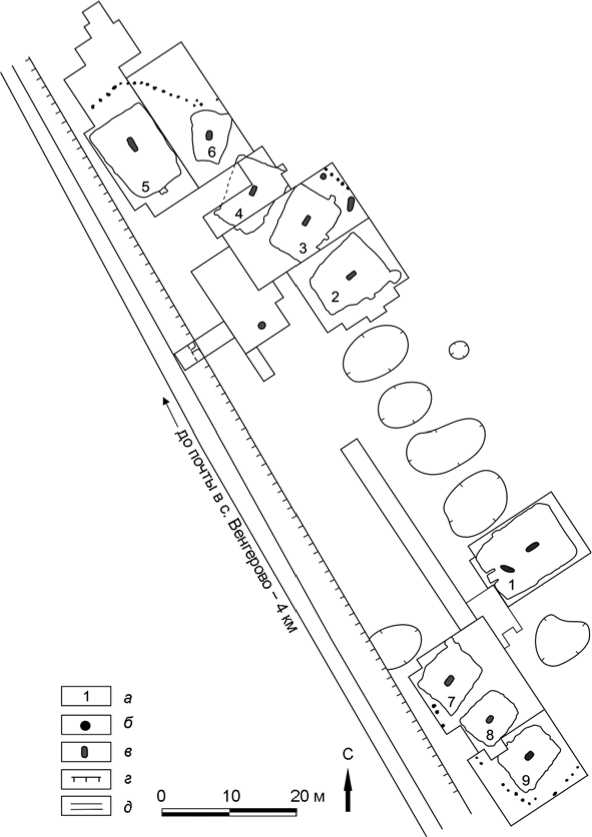

Исследование системы застройки и принципов организации жилого пространства в первую очередь требует проведения раскопок на достаточно больших площадях, включающих как жилые и хозяйственные сооружения, так и межжилищное пространство. На поселении Венгерово-2 вскрыто 1800 м2 площади. Практически полностью исследовано девять жилых комплексов, а также значительная часть межжилищного пространства (см. рисунок ).

Выявлена двухрядная овальная структура организации поселка. Котлованы жилищ подпрямоугольной и трапециевидной формы располагались двумя параллельными рядами, ориентированными по линии СЗ – ЮВ, вдоль края второй надпойменной террасы левого берега р. Тартас. С северо-западной стороны «улица» замыкалась самым крупным жилищем (№ 5). Котлованы площадью от 48 до 130 м2 были ориентированы в зависимости от их расположения в овальной структуре поселка (см. рисунок). Часть западин первого ряда, ближнего к краю террасы, была практически полностью уничтожена в процессе антропогенного воздействия. Остатки двух конструкций первого ряда обнаружены в 2012 г., три жилища в юго-восточной

Ситуационный план памятника Венгерово-2 с указанием раскопанных участков.

а – номер котлована жилища; б – столбовые ямы, окружающие поселок; в – очаги; г – край террасы; д – Старый Московский тракт.

да: распределение воздушных потоков создавало необходимую тягу для поддержания огня и усиливало процессы горения в противоположной от входа части очага. Эта версия подтверждается результатами анализа особенностей очагов в жилищах № 1, 5, где расположение входов известно. Таким образом, можно предположить, что входы во всех конструкциях были обращены к центральной части поселка.

За пределами котлованов построек № 3, 5, 6 был выявлен ряд столбовых ям. Они окружали котлованы с северо-восточной и северной сторон, удаляясь от них на расстояние от 2 до 4 м (см. рисунок ). В 2015–2016 гг. в противоположной части поселка, с юго-восточной и южной стороны за котлованами № 7–9, на расстоянии 2–3 м от них также обнаружены столбовые ямы. Всего на сегодняшний день исследовано 38 аналогичных по конструкции ям, окружающих поселок.

Большинство столбовых ям диаметром 10–15 см, глубиной 15–30 см имеют прямые или отвесные стенки, конусообразное сужение в нижней части, ровное дно. Расстояние между столбовыми ямами варьирует в пределах 1,0–1,5 м. В некоторых случаях можно предполагать перестройку или подновление столба. В средней части заполнения некоторых ям на глубине около 10 см от уровня материка встречаются фрагменты керамики. Вероятно, это следы забутовки врытого столба. Ре- части поселка – в 2015–2016 гг. (№ 7–9). Котлованы первого ряда по площади практически вдвое меньше жилищ второго ряда, который, вероятно, состоял из десяти котлованов. Пять из них исследованы полностью (№ 1–4, 6).

Входы у конструкций зафиксированы только в двух случаях. У жилища № 1 он был выделен двумя материковыми останцами, направленными внутрь камеры, а у жилища № 5 представлял собой небольшой тамбур. В обоих случаях они обращены внутрь поселка и находятся в торцевой стене камеры. Косвенные данные о расположении входа дает анализ заполнения и степени прокаленности разных участков очага. В жилищах № 4, 6 значительно прокалена северо-западная и северная стенки очажных устройств, в жилищах № 7–9 – юго-западная. Возможно, это связано с расположением вхо- конструкция процесса по материалам кротовского поселения Саранин II предложена И.Г. Глушковым и А.П. Бородовским [1988].

Выявленную на поселении Венгерово-2 конструкцию можно считать забором. Однако более детальное его воссоздание носит гипотетический характер.

Забором было обнесено практически все посе- ление, даже со стороны водоема, о чем говорит наличие столбовых ям у жилищ № 7–9, расположенных у береговой черты. Между рядом столбовых ям и стенками котлованов культурный слой отличался гумусированностью и насыщенно-черным цветом, в нем обнаружено большое количество керамики.

Поселок состоял минимум из 17 построек. Вероятно, еще не менее пяти сооружений на краю террасы не сохранились до нашего времени. Расстояние между ямами забора в северо-западной и юго-вос- точной частях поселка вдоль края террасы составляет 127 м. Ширина – не менее 40 м. Предполагаемая площадь поселка, учитывая его овальную форму, составляет не менее 3770 м2.

Соблюдение овальной двухрядной структуры, ориентация построек и их взаиморасположение позволяют предполагать, что дома строились по заранее намеченному плану, как единый архитектурный ансамбль. Из структуры выпадает только сооружение № 6, отличающееся меньшими размерами. Возможно, оно было пристроено позже, об этом говорит и расположение столбовых ям у северной стенки забора: не исключено, что имело место расширение территории поселка с перенесением забора на более удаленное расстояние.

Исследователи уже неоднократно отмечали разнообразие планировки кротовских поселений [Стефанова, 1988, с. 54–55]. Так, поселение Инберень X площадью 15 × 20 м состояло из двухкамерного жилища, окруженного рвом и деревянной оградой [Стефанова, 1985]. На поселении Черноозерье IV общей площадью порядка 300 м2 исследованы два жилища [Генинг, Стефанова, 1982]. На Черно-озерье VI к кротовскому пласту отно сятся одна-две постройки и трапециевидная площадка со рвом площадью около 800 м2 [Стефанова, 1988, с. 55]. Поселение Саранин II включало четыре жилища, расположенных вдоль террасы на протяжении около 60 м [Глушков, 1984]. На нарушенном могильником эпохи бронзы и Средневековья поселении Пре-ображенка III изучено пять жилищных комплексов [Молодин, 1977, с. 50–51]. Таким образом, только в двух случаях исследователи отметили наличие вокруг поселков ровиков, окружающих постройки и обширные площадки, интерпретируемых как следы изгороди [Стефанова, 1988, с. 54]. Н.К. Стефанова трактует их как загоны для скота [Там же, с. 72]. О.Н. Корочкова считает наличие изгороди, возведенной по периметру поселения, характерной особенностью прииртышских кротовских поселков [2010].

Для ташковской культуры Зауралья, эпохально синхронной кротовской, характерны поселки с круговой или овальной планировкой, площадью от 1 до 3 тыс. м2 (Ташково II, ЮАО XIII, Иска III и др.) [Ковалева, 1988; Ковалева, Рыжкова, 1999; Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000]. Авторы связывают появление подобных поселений с влиянием южного скотоводческого населения и выработкой системы социальной регуляции [Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000, с. 80–81], объясняя кольцевую планировку воспроизведением модели Вселенной [Ковалева, Рыжкова, 1999, с. 217].

На наш взгляд, овальная планировка и обнесение забором поселения Венгерово-2 имели поли- функциональное назначение. Однако выявленный забор вряд ли мог выполнять военно-защитную функцию. Наиболее вероятным представляется предположение о стойловом содержании скота в зимнее время во внутренней части поселка. Возможно, для этого использовалась площадь между внешними стенками жилищ и забором, которая могла перекрываться навесом, что позволяло защитить животных от осадков и нападения хищников. Этим объясняется насыщенность культурного слоя органикой на данном участке.

Значительный остеологический материал из памятников кротовской культуры позволил одному из авторов сделать вывод о многоотраслевом характере хозяйственной деятельности, основу которой со ставляло скотоводство [Молодин, 1985, с. 73]. Из домашних копытных встречаются кости лошадей, коров и овец-коз. В остеологической коллекции поселения Венгерово-2 также существенное место занимают кости овцы-козы и лошади (определения выполнены канд. биол. наук С.К. Васильевым). Существование придомного стойлового скотоводства отмечено и для синхронных ташковской [Ковалева, Рыжкова, Шаманаев, 2000, с. 79] и елу-нинской культур [Грушин, 2008, с. 25].

Таким образом, на сегодняшний день памятник Венгерово-2 – крупнейший изученный раскопками поселок кротовской культуры, отличающийся овальной планировкой и наличием забора. Наличие подобных сооружений свидетельствует о достаточно высокой социальной организации общества, поскольку их единовременное возведение представляет собой весьма трудоемкий процесс [Борзунов, 2011, с. 225].

Список литературы Особенности структуры поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

- Борзунов В.А. У истоков оборонного зодчества севера Евразии: проблема неолитических укреплений Западной Сибири//Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. -Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2011. -Вып. 9. -С. 170-238.

- Генинг В.Ф., Стефанова Н.К. Черноозерье IV -поселение кротовской культуры//Археологические исследования севера Евразии. -Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1982. -С. 53-64.

- Глушков И.Г. Кротовская культура на Иртыше (по материалам поселения Саранин II)//Проблемы этнической истории тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. -Омск: Изд-во Омск. ун-та, 1984. -С. 33-57.

- Глушков И.Г., Бородовский А.П. Хозяйственно-бытовые комплексы поселения Саранин II (реконструктивная модель)//Социально-экономические проблемы древней истории Западной Сибири. -Тобольск: Изд-во Тобол. гос. пед. ин-та, 1988. -С. 26-41.

- Грушин С.П. Поселение Березовая Лука: реконструкция системы жизнеобеспечения//Изв. Алт. гос. ун-та. -2008. -№ 4/2. -С. 22-35.

- Ковалева В.Т. Ташковская культура раннего бронзового века Нижнего Притоболья//Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. -Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. -С. 29-47.

- Ковалева В. Т., Рыжкова О.В. Поселения с кольцевой планировкой в Нижнем Притоболье (ташковская культура)//Комплексные общества Центральной Евразии в III-I тыс. до н.э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 1999. -С. 216-219.

- Ковалева В. Т., Рыжкова О.В., Шаманаев А.В. Ташковская культура: Поселение Андреевское Озеро XIII. -Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2000. -160 с.

- Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). -Екатеринбург: Уралюриздат, 2010. -103 с.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. -Новосибирск: Наука, 1977. -168 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. -Новосибирск: Наука, 1985. -200 с.

- Стефанова Н.К. Новый памятник кротовской культуры на Иртыше//Археологические исследования в районах новостроек Сибири. -Новосибирск: Наука, 1985. -С. 54-62.

- Стефанова Н.К. Кротовская культура в Среднем Прииртышье//Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. -Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1988. -С. 53-75.