Особенности сукцессии сорной растительности в зерновых агрофитоценозах Приобья

Автор: Синещеков В.Е., Красноперов А.Г., Красноперова Е.М.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Проблемы агрофитоценологии и интродукции

Статья в выпуске: 1 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

При использовании трехфакторного дисперсионного анализа оценивали особенности сукцессии сорной растительности за одну и несколько ротаций зернопарового севооборота и при бессменной культуре яровой пшеницы при различных способах зяблевой обработки почвы и степени химической нагрузки посевов. Рассматривается динамика формирования ассоциаций сорных растений в зерновых агрофитоценозах.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132953

IDR: 142132953 | УДК: 633.1:631.5:581.524.3:632.51

Текст научной статьи Особенности сукцессии сорной растительности в зерновых агрофитоценозах Приобья

Усиление антропогенного воздействия на растительные сообщества при использовании химических препаратов нового поколения и сельскохозяйственной техники отражается на видовом разнообразии и численности растений (1-3). В связи с этим возникает необходимость изучения механизмов сукцессий с целью прогнозирования и управления этими процессами.

Основные исследования в этой области проводили на многолетних травах или травосмесях в агрофитоценозах и естественных сообществах (4-6). Показано, что вторичные автогенные сукцессии на залежах сопровождаются уменьшением доли растений высеянных видов и внедрением выходцев из местной флоры, которые находятся в благоприятных экологических условиях (7, 8). Смена видов в ходе сукцессий обусловлена наличием полного набора семян в почве уже на начальных стадиях процесса (9). Предложен оригинальный метод восстановления многолетних травяных сообществ с помощью сено-семенной смеси, заготовляемой в естественных растительных ценозах.

Известно, что растения в агрофитоценозах зерновых культур испытывают высокие антропогенные нагрузки (10). Поэтому целью нашей работы был анализ особенностей сукцессии сорной растительности в зернопаровом севообороте за одну и несколько ротаций, а также в бессменных посевах яровой пшеницы.

Методика . Исследования проводили на стационаре Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства в ОПХ «Элитное» Новосибирской области. Почва опытного участка была представлена черноземом выщелоченным среднесуглинистым. В пахотном слое содержание валового азота, Р2О5 и К2О составляло соответственно 0,30-0,35 %, 26-30 и 9,4-12 мг/100 г почвы, гумуса — около 6 %, Са в поглощающем комплексе — 80 % (при незначительном количестве Na и Mg); pH водной вытяжки 6,1-6,9; среднемноголетняя норма осадков 420 мм.

В материалы исследования вошли данные по сукцессии сорной растительности в зернопаровых севооборотах: 4- и 5-польный — соответственно три ротации (II, III и IV — соответственно 1991-1994, 1995-1998 и 1999-2002 годы) и одна ротация (I — 1986-1990 годы), а также при бессменных посевах яровой пшеницы за 12 лет. Влияние погодных условий учитывали опосредованно по видовому составу сорной флоры в посевах пшеницы сортов Обская 14 (1986-1998 годы) и Кантегирская 89 (1999-2002 годы). Система основной (зяблевой) обработки почвы включала три варианта: первый — вспашка на глубину 20-27 см; второй — безотвальная глубокая обработка на такую же глубину при использовании «стоек», разработанных в Сибирском НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства; третий — мелкая обработка плоскорезом КПШ-9 на глубину 10-12 см (минимальная); в четвертом варианте зяблевую обработку стерни не проводили. В каждом из вариантов были образованы четыре группы — контроль (без химизации) и три группы, в которых использовали гербициды, фунгициды, ретарданты и удобрения в следующих сочетаниях: гербициды — иллоксан, аминная соль 2,4-Д, пума-супер, гранстар, пума-супер комби; N 90 при предпосевной обработке почвы + фунгициды (комплексный препарат

ТИЛТ, 0,5 л/га в фазу начала колошения); комплексная химизация — гербициды + удобрения + фунгициды + ретарданты (ТУР, 4 л/га в баковой смеси с гербицидами). Засоренность посевов ежегодно оценивали во всех вариантах опыта в 4-кратной повторности на 48, 64 и 16 учетных делянках площадью 100 x 13 м 2 соответственно в 4-, 5-польных севооборотах и при бессменных посевах пшеницы. Видовой состав, абсолютную и относительную численность сорных растений, проективное покрытие, плотность растений на 1 м2, площадь поверхности листьев, воздушно-сухую массу растений, а также время сукцессии определяли общепринятыми методами (4).

При статистической обработке данных использовали трехфакторный дисперсионный анализ для оценки видового разнообразия, фитомассы, проективного покрытия, плотности, времени сукцессии (11); анализировали синтаксономический «спектр» ассоциаций сорного сообщества в ходе сукцессии (12); по качественным признакам составляли хроноклин — посредством градиентного прямого анализа фиксировали точное время сукцессии; сходство сообществ зернопарового севооборота и бессменных посевов пшеницы сравнивали со стандартом. При выделении стандарта мы исходили из того, что смена видов сорной растительности обусловлена полным набором семян в почве, поэтому контролем служили варианты при минимальной обработке почвы и без таковой при полной химической нагрузке посевов. При этом использовали усредненные показатели числа видов и обобщенные оценки видового состава сорных растений, а также наиболее известный коэффициент сходства Съеренса (%) — К = 2 N ' 100/ A i + B i , где A i и B i — соответственно сухая масса (г/м2) и плотность (шт/м2) растений i -го вида, N — общее число видов (12). Изменения видового состава рассматривали как вторичные автогенные сукцессии.

Результаты . Зяблевая обработка почвы и химическая нагрузка посевов оказывали существенное влияние на характер сукцессии, а также вариацию признаков сорного сообщества (табл. 1). Так, на долю фактора «время сукцессии» приходилось 25-70 %; факториальные средние по видовому разнообразию сорных растений, сухой массе, общему проективному покрытию, плотности растений составляли соответственно 13,2-85,5 шт., 10,4-237,6 г/м2, 7,8-13,6 %, 1,3-4,7 шт/м2 (табл. 2).

1. Дисперсионный анализ влияния различных факторов на показатели сукцессии растений сорного сообщества в зернопаровом севообороте и при бессменных посевах яровой пшеницы

|

Показатель |

Доля влияния факторов |

|||||

|

А |

В |

С |

АВ |

ВС |

АС |

|

|

Число видов |

0,12 |

0,15 |

0,70 |

0,05 |

0,03* |

0,05 |

|

Сухая масса растений |

0,09 |

0,11 |

0,25 |

0,26 |

0,33 |

0,19 |

|

Общее проективное покрытие |

0,10 |

0,19 |

0,33 |

0,12 |

0,01* |

0,05 |

|

Плотность растений на 1 м2 |

0,15 |

0,14 |

0,38 |

0,07 |

0,04* |

0,06 |

* Влияние фактора недостоверно (Р < 0,95).

П р и м е ч а н и е. А — варианты основной обработки почвы, В — фон химической нагрузки, С — время сукцессии.

2. Факториальные средние параметров сукцессии растений сорного сообщества в зернопаровом севообороте и при бессменных посевах яровой пшеницы в зависимости от действия различных факторов

|

Показатель |

Основная обработка почвы по вариантам |

Обработку не проводили |

Химическая нагрузка посевов |

Время сукцессии |

||||||||||

|

первый |

второй |

третий |

кон троль |

гербициды |

удобрения + + фунгициды |

удобрения + гербициды + фунгициды + ретарданты |

II ротация |

III ротация |

IV ротация |

|||||

|

первый год |

второй год |

третий год |

четвертый год |

|||||||||||

|

Число видов |

19,2 |

22,5 |

23,6 |

25,8 |

20,3 |

18,4 |

17,4 |

18,6 |

13,2 |

19,1 |

29,6 |

56,4 |

85,5 |

81,8 |

|

Сухая масса растений, г/м2 |

135,4 |

143,4 |

182,0 |

226,7 |

118,8 |

18,4 |

220,5 |

10,5 |

10,4 |

35,3 |

118,6 |

237,6 |

128,5 |

88,6 |

|

Общее проективное покрытие, % |

15,6 |

17,5 |

20,8 |

22,1 |

19,0 |

11,3 |

17,6 |

8,3 |

7,8 |

8,4 |

11,5 |

13,6 |

13,1 |

11,7 |

|

Плотность растений, шт/м2 |

3,2 |

3,6 |

3,8 |

4,0 |

5,7 |

1,8 |

3,3 |

1,7 |

4,7 |

1,3 |

2,7 |

3,1 |

3,3 |

2,8 |

П р и м е ч а н и е. Варианты основной (зяблевой) обработки почвы и годы ротаций севооборота см. в разделе «Методика».

Несмотря на относительно невысокую дисперсию факторов основной обработки почвы и химической нагрузки на посевы, при сравнении факториальных средних была выявлена тенденция увеличения количественных показателей сорного сообщества по мере минимизации обработки почвы и уменьшения — при переходе на комплексную химизацию посевов.

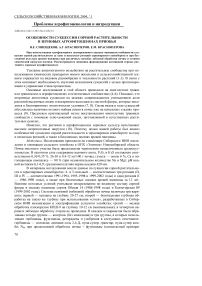

При анализе изменчивости соотношений синтаксономических (фитосоцио-логических) ассоциаций сорного сообщества в зернопаровом севообороте и на бессменных посевах пшеницы на разных стадиях сукцессии в варианте без зяблевой обработки почвы и при полной химической нагрузке выявлена направленность и необратимость изменений при неизменных антропогенных нагрузках и периодически повторяющихся погодных условиях (рис. 1). Сукцессионные процессы в зернопаровом севообороте можно проследить на примере ассоциации Lactucetum tataricae . Это типичное сообщество сорных растений в стандартных вариантах занимало во II ротацию 51 % от общего числа видов, при значительном преобладании гео- и терофитов (до 67 %). В III ротацию наблюдалось постепенное снижение доли этой ассоциации в посевах стандартных вариантов и перераспределение экологических ниш. К концу IV ротации не было отмечено явного преобладания ни одной из растительных ассоциаций, в то время как доля гемикриптофитов по отношению к остальным группам сорняков составляла 71 %.

Рис. 1. Соотношение синтаксономиче-ских ассоциаций сорного сообщества в ходе сукцессии в зернопаровом севообороте и на бессменных посевах яровой пшеницы (без зяблевой обработки почвы и при полной химической нагрузке посевов): а, б, в-е — соответственно II (1991-1994 годы), III (1995-1998 годы) ротации, первый-четвертый годы IV ротации (1998-2002); 1 — Lactucetum tataricae , 2 — Lathyro-Lactucetum tataricae , 3 — Cannabio-Sinapetum , 4 — Galeopsetum bifidae , 5 — Lactuco-Artemisietum austriacae , 6 — Cirsio-Potentilletum impolitae , 7 — Lactuco-Carduetum crispi , 8 — Matricario-Taraxacetum officinalis .

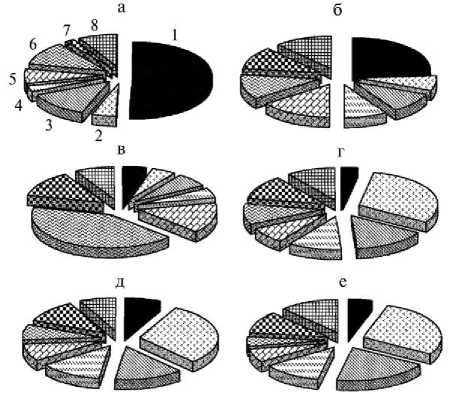

Количество видов сор- ных растений в посевах стандартных вариантов зернопарового севооборота оценивали на разных стадиях сукцессии в IV ротацию при сравнении с аналогичными вариантами предыдущих ротаций (рис. 2). Степень сходства сукцессии со стандартным сообществом в большинстве случаев не превышала 50 %.

Рис. 2. Оценка степени сходства (%) видового состава растений сорного сообщества в зернопаровом севообороте и на бессменных посевах яровой пшеницы (без зяблевой обработки почвы и при полной химической нагрузке) : 1, 2 и 3 — соответственно I (1986-1990 годы), III (1995-1998 годы) и II (19911994 годы) ротации.

По видовому составу сорных растений сходство увеличивалось во второй и третий, а уменьшалось — в первый и четвертый годы IV ротации (соответственно 2000 и 2001, 1999 и 2002), что объясняется массовым выпадением гео- и терофитов, появлением гемикрипто- и гемитерофитов к концу очередной и началу следующей ротации севооборота.

Таким образом, на примере варианта без зяблевой обработки (при полной химической нагрузке) в зернопаровом севообороте и в посевах бессменной культуры яровой пшеницы показано, что главным фактором, определяющим видовой состав растений сорного сообщества, является время сукцессии. При этом факторы «зяблевая обработка почвы» и «химическая нагрузка посевов» также оказывают достоверное влияние на формирование видового состава сорной растительности. Сукцессии протекают в соответствии с моделью «толерантности» (12), когда за счет повышения общей конкуренции и дифференциации экологических ниш виды сегетально-рудеральной ориентации постепенно вытесняются таковыми естественных сообществ (гемикрипто- и гемитерофитами). Аналогичные закономерности отмечены и в вариантах со вспашкой и безотвальной обработкой почвы при различных химических нагрузках, однако интенсивность сукцессионного процесса в этих случаях оказалась значительно ниже.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. А л е к с а н д р о в а В.Д. Классификация растительности. Обзор принципов классификации и классификационных систем в разных геоботанических школах. Л., 1969.

-

2. М и р к и н Б.М. Антропогенная динамика растительности. В сб.: Итоги науки и техники. Ботаника. М., 1984, 5: 139-232.

-

3. М и р к и н Б.М. Растительные сообщества. В сб.: Общие проблемы биоценологии. М., 1990: 151-164.

-

4. Ш е н н и к о в А.П. Введение в геоботанику. Л., 1964.

-

5. Р а б о т н о в Т.А. Экспериментальная фитоценология. М., 1987.

-

6. Г о р ч а к о в с к и й П.Л., Ш и я т о в С.Г. Фитоиндикация условий среды и природных процессов в

высокогорьях. М., 1985.

-

7. Д о х м а н Г.И. Экспериментально-фитоценологические основы исследования злаково-бобовых сообитаний. М., 1979.

-

8. А б д у л л и н М.Р. Опыт анализа сукцессии агростепи в Башкирском Зауралье. Автореф. канд. дис. Уфа, 1995.

-

9. Д з ы б о в Д.С. Ускоренное восстановление эродированных кормовых угодий посевом сложных естественных травосмесей. Метод. указ. Ставрополь, 1986.

-

10. М а р к о в М.В. Популяционный состав зимующих однолетников и его динамика в разных агрофитоценозах. В сб.: Проблемы агрогеоботаники. Ижевск, 1980: 130-143.

-

11. Д о с п е х о в Б.А. Методика полевого опыта. М., 1979.

-

12. М и р к и н Б.М., Р о з е н б е р г Г.С., Н а у м о в а Л.Г. Словарь понятий и терминов современной

фитоценологии. М., 1989.

Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства, 630500, Новосибирская обл., Новосибирский р-он, пос. Краснообск