Особенности течения паранеопластической полиневропатии у пациентов с раком молочной железы после химиотерапии цитостатиками

Автор: Королева Е.С., Гольдберг Виктор Евгеньевич, Алифирова В.М., Симолина Е.И., Попова Н.О., Новикова Н.С.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

У пациентов, страдающих раком молочной железы, после проведенной химиотерапии цитостатиками наблюдается сенсорно- моторная форма полиневропатии смешанного генеза (паранеопластического и токсического). Моторный дефицит возникает за счет аутоиммунных механизмов ППНП, тогда как основной вклад в нарушение болевой и температурной чувствительности вносит токсическое действие цитостатиков.

Паранеопластическая полиневропатия, аксонопатия, демиелинизация, онконевральные антигены, химиотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14056233

IDR: 14056233 | УДК: 618.19-006.6-08-06:615.28:616.85

Текст научной статьи Особенности течения паранеопластической полиневропатии у пациентов с раком молочной железы после химиотерапии цитостатиками

Злокачественные новообразования являются важной медико-социальной проблемой и весьма актуальны в патогенезе поражения периферических нервных волокон. Рак легкого занимает 1-е место по смертности среди мужчин как в России, так и в мире в целом. Рак молочной железы (РМЖ) занимает 1-е место в структуре онкологической заболеваемости женского населения в России. В 2008 г. в РФ зарегистрировано 52469 новых случаев РМЖ, при этом с 2003 г. прирост заболеваемости РМЖ составил 13,4 % [6].

Говоря о поражении периферических нервов при злокачественных опухолях, не следует забывать о таком специфическом системном осложнении химиотерапии, как нейротоксичность. Большая группа современных высокоэффективных цитостатиков, используемая в лечении патогномоничных для ППНП форм рака, индуцирует клинически значимые, дозолимитирующие проявления нейротоксичности, которые требуют модифицирования доз, отсрочки очередных циклов или прекращения лечения. Развивается периферическая токсическая полиневропатия, являющаяся чаще всего результатом нарушения микротубулярной архитектоники аксонов наряду с прямым повреждением их дистальных отделов и дорсальных ганглиев (аксонопатия). Значительно реже отмечаются диффузная или сегментарная демиелинизация нейронов (миелопатия) или дегенерация их тел (нейронопатия) [2, 5].

Материал и методы

За период с 01.01.11 по 30.11.11 обследовано 40 женщин с диагнозом «полиневропатия», установленным согласно принятым в 1999 г. критериям ВОЗ. Все больные были разделены на две группы. В I группу вошли 20 пациенток, находящихся на лечении в отделении химиотерапии ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, средний возраст которых составил 52,7 ± 5,4 года, длительность полиневропатии – 2,8 ± 2,8 года, а количество курсов химиотерапии – 13,6 ± 4,6. Критерием включения явились гистологически подтвержденный рак молочной железы IV стадии без метастатического поражения головного и спинного мозга, клинические признаки поражения периферических нервов без других неврологических заболеваний в анамнезе. Во II группу (сравнения) включены 20 пациенток отделения эндокринологии и диабетологии на базе клиник ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, средний возраст которых составил 61,8 ± 9,5 года, страдающие полиневропатией в течение 5 ± 1,1 года. Критерием включения были больные с сахарным диабетом (СД) 2-го типа в стадии компенсации, с симптоматикой периферической полиневропатии. Другие заболевания центральной и периферической нервной системы на момент обследования отсутствовали. Всем пациентам была проведена электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей на аппарате Нейрон-спектр

4ВП с помощью программы Нейро-МВП (фирма «Нейро-Софт»).

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ SPSS 17.0 for Windows. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 (р – достигнутый уровень значимости). Описание качественных данных проводилось путем построения таблиц сопряженности с указанием абсолютных и относительных (%) частот встречаемости признаков. Для определения достоверности различий качественных признаков использовали анализ таблиц сопряженности (критерий χ2 Пирсона, а также двусторонний точный тест Фишера в случае, если ожидаемое значение хотя бы в одной ячейке таблицы сопряженности было меньше 5). Проверка на нормальность распределения количественных данных проводилась по критерию Шапиро-Вилка. Математическую обработку результатов исследования проводили с использованием описательных статистик: медиана (Me) и интерквартальный размах (в виде 25 и 75 процентилей, Q1 – Q3) – для данных, не соответствующих нормальному закону распределения; среднее значение (M) и стандартное отклонение ( σ ) – для нормально распределенных данных. Для анализа количественных признаков при сравнении двух независимых выборок применяли критерий Манна – Уитни [1, 3, 4].

Результаты и обсуждение

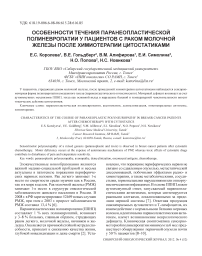

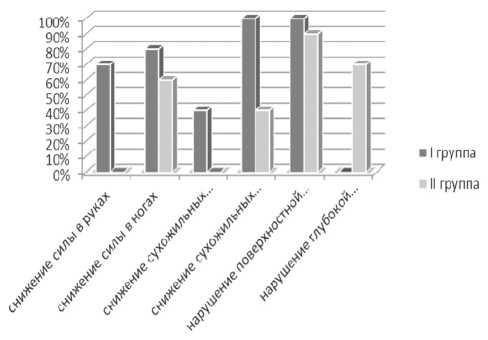

В процессе исследования обнаружено, что половина женщин I группы предъявляли жалобы на онемение конечностей, боли ноющего характера и постоянную слабость в дистальных отделах ног, 6 (30 %) – отмечали онемение и слабость, 2 (10 %) – беспокоила только слабость, усиливающаяся при физической нагрузке, 2 (10 %) – страдали от эпизодов онемения кистей и стоп (p<0,05). Двигательные жалобы, имеющие место у 12 (60 %) пациенток, являются характерными для ППНП, возникающей при РМЖ, в связи с преимущественным поражением моторных волокон анти-Ri нейрональными антителами. В данной группе больных полиневропатия имеет смешанный генез (паранеопластической и токсический) ввиду проведенной химиотерапии, поэтому жалобы на нарушение чувствительности, выясненные у 90 % больных, являются преимущественно манифеста- цией нейросенсорных симптомов после лечения цитостатиками. Анализ неврологического статуса выявил снижение мышечной силы в руках у 14 (70 %) участники исследования (p<0,05). При этом у 2 (10 %) из них она оценивалась на 4–5 баллов, у 12 (60 %) – на 3–4 балла (p<0,05). Снижение силы мышц нижних конечностей наблюдалось у 16 (80 %) женщин, из которых 12 (60 %) имели силу 4–5 баллов, у 4 (20 %) больных она составила 3–4 балла (p>0,05). Глубокие рефлексы с верхних конечностей оказались симметрично снижены у 8 (40 %) пациентов (p<0,05). Рефлексы нижних конечностей были снижены симметрично у 100 % обследуемых I группы (p<0,05). Среди них у 2 (10 %) больных отсутствовали коленные и ахилловы рефлексы с двух сторон, у 4 (20 %) – не вызывались только ахилловы рефлексы, а коленные оказались снижены, 14 (70 %) – имели снижение и коленных и ахилловых рефлексов (p<0,05). Данная клиническая картина, по-видимому, связана с взаимодействием анти-Ri антител с белками нервных волокон, идентичными Ri антигенам, что приводит к сегментарной демиелинизации и даже валлеровской дегенерации. Нарушение поверхностной чувствительности по типу «перчаток» и «носков» имело место у всех женщин с онкологическим заболеванием после химиотерапии (p>0,05). Установлено, что это, главным образом, связано с тем, что периферические аксоны не имеют гематоэнцефалического барьера, поэтому метаболиты цитостатиков путем прямой диффузии проникают в нервные волокна из окружающей интерстициальной жидкости и аккумулируются в них, вызывая повреждение внутриклеточного белка тубулина, а также кинезина и актина. В результате нарушаются структура и функция микротрубочек и развивается аксонопатия сенсорных волокон. В патогенезе ППНП также имеет место поражение чувствительных нервов конечностей, но ее вклад в клиническую картину в данном случае ничтожно мал. Глубокая чувствительность оставалась интактна у 100 % пациенток, p<0,05 (рис. 1). По данным электронейромиографии выявили аксоно-патию и демиелинизацию у 12 (60 %) больных и исключительно аксонопатию – у 8 (40 %) женщин (p>0,05). У 18 (90 %) пациенток I группы наблюдалось поражение нервных волокон как верхних, так и нижних конечностей, у 2 (10 %) – в патологический процесс вовлекались только дистальные отделы ног (p<0,05) (рис. 2). Этот факт можно объяснить с точки зрения присоединения к ранее существующей ППНП (возникшей до обнаружения опухоли) с характерным восходящим процессом ретроградной аксональной дегенерации, начинающимся с самых длинных аксонов, токсического поражения периферических нервов на фоне лечения цитостатиками. Для проявлений нейротоксичности химиотерапии свойственны сенсорные симптомы с симметричным дистальным вовлечением кистей и стоп.

В группе сравнения у 18 (90 %) пациенток с СД 2-го типа преобладали жалобы сенсорного характера (рис. 1) (p<0,05). Это связано с тем, что при диабетической невропатии (ДН) аксоны сенсорных волокон поражаются в большей степени, чем двигательных. У всех женщин II группы верхние конечности в патологический процесс вовлечены

Рис. 1. Распределение клинических симптомов полиневропатии в сравниваемых группах

Рис. 2. Особенности поражения периферических нервов в группах пациентов с вторичной полиневропатией

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2012. № 4 (52)

не были (рис. 2), что соответствует типичному для вторичных полиневропатий восходящему распространению патологического процесса. Мышечная сила в ногах оказалась снижена до 4–5 баллов у 12 (60 %) пациенток (p>0,05). Симметричное снижение сухожильных рефлексов нижних конечностей отмечено у 14 (70 %) больных (p>0,05). Среди них у 6 (30 %) отсутствовали только ахилловы рефлексы, у 6 (30 %) наряду с ахилловыми не вызывались коленные рефлексы с двух сторон (p>0,05). Данная картина является следствием гликирования миелина, когда развивается демиелинизация и нарушение проводимости нервных волокон. Снижение болевой и температурной чувствительности в дистальных отделах ног отмечалось у 18 (90 %) больных (p>0,05). Глубокая чувствительность страдала у 14 (70 %) женщин (p<0,05). Поражение сенсорной сферы принято связывать с ирритацией или повреждением тонких немиелинизированных

С-волокон, проводящих болевую, температурную чувствительность и наиболее восприимчивых к изменениям активности метаболических процессов. Анализ данных электронейромиографии показал наличие аксонопатии наряду с демиелинизирующим процессом у 12 (60 %) пациенток и только аксонопатию – у 8 (40 %) (p>0,05). У всех больных с ДН страдают исключительно периферические нервы нижних конечностей, как двигательные, так и чувствительные.При анализе данных электронейромиографии в сравниваемых группах выявлен ряд особенностей, которые представлены в таблице.

Заключение

Проведенное исследование показало, что у пациенток, страдающих раком молочной железы, после цитостатической терапии наблюдается сенсорно-моторная форма полиневропатии смешанного генеза (паранеопластического и токсического). У подавляющего большинства больных

Таблица

|

Признак |

I группа Me (Q1-Q3) |

II группа Me (Q1-Q3) |

р |

|

Амплитуда n. Suralis справа |

16,6 (11,0–26,2) |

82,1 (25,8–166,6) |

0,013* |

|

Амплитуда n. Suralis слева |

23,4 (7,6–38,30) |

47,6 (19,1–107,4) |

٭0,045 |

|

Скорость проведения по n. Suralis справа |

57,4 (42,1–80) |

26,3 (21,9–61,0) |

٭0,045 |

|

Скорость проведения по n. Suralis слева |

71,4 (40,0–75,8) |

51,5 (21,6–69,6) |

0,226 |

|

Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа predplusna |

1,4 (0,6–3,6) |

1,3 (0,8–2,5) |

0,940 |

|

Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа fibularis |

1,2 (0,3–3,1) |

0,8 (0,4–1,5) |

0,496 |

|

Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа poples |

2,2 (1,1–4,9) |

0,9 (0,6–1,8) |

0,151 |

|

Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева predplusna |

1,6 (1,3–2,0) |

2,2 (1,4–2,5) |

0,326 |

|

Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева fibularis |

1,4 (1,0–2,1) |

1,5 (0,8–2,4) |

0,910 |

|

Амплитуда моторного ответа n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева poples |

1,8 (1,7–3,3) |

1,8 (1,0–2,6) |

0,364 |

|

Скорость проведения по n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа fibularis |

49,3 (46,0–55,2) |

50,5 (48,3–51,9) |

1,000 |

|

Скорость проведения по n. Extensor digitorum brevis Peroneus справа poples |

55,5 (47,1–72,0) |

53,0 (46,7–55,8) |

0,345 |

|

Скорость проведения по n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева fibularis |

47,8 (44,1–52,0) |

51,4(46,9–55,5) |

0,241 |

|

Скорость проведения по n. Extensor digitorum brevis Peroneus слева poples |

55,1 (53,3–64,5) |

56,3 (53,3–58,3) |

0,791 |

Примечание: ٭ – различия между сравниваемыми группами статистически значимы (p<0,05). СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2012. № 4 (52)

Показатели моторного ответа у больных в сравниваемых группах

в патологический процесс одновременно вовлекаются нервные волокна как нижних, так и верхних конечностей. Изолированного поражения периферических нервов рук в исследуемой выборке не наблюдалось. Результаты проведенной ЭНМГ свидетельствуют об одновременном присутствии аксональной дегенерации и демиелинизации нервных структур у большинства женщин, а также об изолированной аксонопатии у меньшего количества обследованных. Полученные данные позволяют предположить, что моторный дефицит возникает у пациенток в исследуемой группе за счет аутоиммунных механизмов ППНП, тогда как основной вклад в нарушение болевой и температурной чувствительности вносит токсическое действие цитостатиков. Опираясь на детальное изучение показателей ЭНМГ, можно сделать вывод о превалировании аксонопатии над демиелинизирующим процессом и, следовательно, о первичном нарушении архитектоники нервного волокна и вторичном присоединении миелопатии.