Особенности трансформации почв под влиянием пожаров в сосновых лесах Прибайкалья

Автор: Гынинова Аюр Базаровна, Дыржинов Жамбал Дашеевич, Гончиков Бато-Мунко Николаевич, Хамнуева Татьяна Романовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследованы признаки макро-, микро- и субмикроморфологического строения и свойства псаммоземов гумусовых и их послепожарных сукцессий. Формирование профиля фоновых почв определяется образованием подстилки и слабовыраженными гумусово-аккумулятивным и альфегумусовым процессами. Через 15 лет после низового пожара в почве сохранилась обуглившаяся подстилка и угольки в гумусовом горизонте. Особенностью развития почв после низового пожара является увеличение содержания и запасов гумуса. Большое количество углистых веществ, благодаря повышенной сорбционной способности, обусловило сохранение слабокислой реакции среды и повышенное содержание обменного кальция. После верховых пожаров углистых веществ в почве сохраняется мало, почва слаборазвита, отличается наиболее кислой реакцией, низкими запасами гумуса.

Лес, пожар, почва, сукцессии, уголь, микроморфология

Короткий адрес: https://sciup.org/148317857

IDR: 148317857 | УДК: 631.48: | DOI: 10.18101/2587-7143-2018-1-44-53

Текст научной статьи Особенности трансформации почв под влиянием пожаров в сосновых лесах Прибайкалья

Введение. В связи с потеплением климата на планете, вызвавшем учащение возгораний лесов, в последние десятилетия возросла актуальность исследований влияния пожаров на окружающую среду. В Байкальском регионе потепление происходит в более форсированном режиме, чем в России и на планете (Куликов и др, 2014) и в связи с этим пожары, приуроченные ранее к поздневесеннему и раннелетнему периодам, стали обычными осенью. К наиболее пожароопасным и, в то же время пирофитным в регионе относятся сосновые леса (Ходаков, Жарикова, 2011; Евдокименко, 2011).

Исследования пирогенных лесных почв показывают, что в зоне термического влияния происходят наиболее резкие и, нередко, радикальные изменения (Безко-ровайная и др, 2005; Краснощеков, 2004). Огневой фактор оказывает не только значительное, но зачастую, неоднозначное влияние на физико-химические свойства почвы, содержание и состав органического вещества и питательных элементов. После пожаров почвы вступают на путь импактного сукцессионного развития (Васенев, 2008). В общем случае под почвенными сукцессиями, очевидно, можно понимать любые изменения свойств и процессов, часто происходящие со сменой таксона на разных уровнях, за разные интервалы времени в результате модулирующего действия экзогенных и внутрипочвенных факторов. Пожары представляют собой острые одномоментные опасности, но их периодическая повторяемость (не менее 1 раз в 1000 лет) позволяет судить о постпирогенных сукцессиях как о перманентном состоянии лесных почв и способе эволюционного функционирования. Согласно многочисленным исследованиям (Добровольский, Шоба, 1978; Коломыцев, 2002; Сапожников, 1976; Borchard N et al., 2014) природное разнообразие лесов складывается в основном из различных стадий после-пожарных сукцессий. В процессе горения наряду с залповой эмиссией оксидов и сажи в атмосферу (Жила и др., 2011; Michalzik B, Martin S, 2013), происходит образование золы и угля на поверхности почвы, обогащение почвы элементами питания и снижение кислотности (Богданов и др., 2009; Краснощеков, 2014; Caon L et. al., 2014). В гумидных областях зола вымывается из почвы, в засушливых — может улетучиваться с воздушными потоками. Постпирогенные сукцессии лесных экосистем зависят от закрепления зольных элементов в почве и типа пожаров. После низовых пожаров малой интенсивности лесные экосистемы восстанавливается через 50 лет (Michalzik B, Martin S, 2013), а после верховых — значительно дольше.

Дополнительную информацию об изменениях свойств и специфики постпирогенных процессов почвообразования дает исследование микро- и субмикромор-фологического строения почвы, сопровождающееся определением химического состава снимаемого объекта. Целью работы является установление признаков трансформации почв под влиянием верховых и низовых пожаров и их влияния на постпирогенные сукцессии почв.

Объекты и методы. Исследовались почвы сосновых лесов на песчаных озерноречных террасах Селенгинского дельтового района Прибайкалья. Почвенные разрезы закладывались под лесом без признаков пожара и на территориях, пройденных верховым и низовым пожарами 15 лет назад. Морфологическое описание почвенных разрезов выполнено в соответствии с разработками Б. Г. Розанова (2004). Гранулометрический состав определялся методом Н. А. Качинского (Теория и методы..., 2007), химические и физико-химические свойства определены общеприня- тыми методами (Теория и практика…, 2006). Основные задачи, касающиеся строения органического вещества и минеральной части почв решались с помощью микро- и ультрамикроморфологического методов (Герасимова и др., 1992; Парфенова, Ярилова, 1977; Ромашкевич, Герасимова, 1982; Interpretation of micromorphological…, 2010; Smart, Tovey, 1982). Микроморфологическое строение почвы в тонких шлифах исследовалось на поляризационном микроскопе Полам– Р312. На сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TM-1000 фирмы Hitachi (разрешение 30 нм) с рентгеноспектральным анализатором SwiftED-TMX, определяющего минимально 10-16 г элемента с чувствительностью 10-2 %, исследовалось строение и качественный химический состав поверхности почвенных частиц.

Результаты и обсуждение

Морфологическое строение почв

Псаммоземы и дерново-подбуры в Селенгинском дельтовом районе занимают озерно-речные террасы, покрытые сосновыми лесами (Гынинова, Корсунов, 2006; Дыржинов и др., 2014). В лесу без видимых признаков пожара (обгорания коры, наличия угля в подстилке) заложен разрез 15-11Д. Древостой имеет высоту 25-30 м, сомкнутость крон — 0,7-0,8, характерен обильный подрост. Напочвенный покров бруснично-лишайниковый с проективным покрытием ~ 20%. Профиль почвы состоит из горизонтов О(0-4)-Wе(4-9)-C"f(9-33)-С1"f(33-70)-С2"(70-110). Степень разложенности в основном хвойного опада, образующего лесную подстилку, в верхней части слабая, в нижней — высокая, цвет серовато-темно-бурый (10YR, very dark grayish brown 3/2) с белыми плесневидными образованиями грибного мицелия. Горизонт Wе имеет светло-буровато-серую окраску (10YR, light brownish gray 5/2), небольшую мощность, агрегирован слабо. Прослеживаются признаки оподзоливания в виде отмытых зерен первичных минералов, осветленных участков и вертикальных полос — путей миграции кислых растворов, проникающих в подгумусовый горизонт. Под горизонтом Wе песчаная порода местами прокрашена в охристые тона (7,5YR, reddish yellow 6/6).

На участке, пройденном низовым пожаром, лес редкостойный, подрост и кустарниковый ярус отсутствуют. Высота древостоя ~ 25 метров, кора стволов в нижней части повреждена пожаром. Напочвенный покров травянистобрусничный с очень неравномерным проективным покрытием (0-15 %). Почвенный профиль приобрел строение O(0-1)-Opir(1-2)-AYpir(2-8)-C"f(8-37)-C1"(37-60)-С2"(60-112). Лесная подстилка состоит в верхней части из неразложившего-ся, в основном хвойного опада и обугленного черного (10YR, dark grayish brown 4/2) — в нижней. На контакте с минеральной частью — грибной мицелий. В горизонте АYpir серовато-бурого цвета (7/5YR, brown 5/2), при рассмотрении под бинокулярным микроскопом обнаруживаются многочисленные включения обугленных растительных остатков. Разложение опада с участием грибного мицелия ведет к восстановлению кислой реакции среды и активизации нисходящей миграции растворов гумуса и железа. Такая смена сукцессионных стратегий, очевидно, активизирует развитие альфегумусового процесса и образование горизонта Вf со светлой охристо-бурой окраской (7,5YR, light brown 6/3). Почвообразующая порода имеет признаки, близкие соответствующим горизонтам фоновой почвы р. 15-11Д.

Через 15 лет после полного выгорания растительного покрова и органического вещества почвы при верховом пожаре на гари образовались прерывистый ли- шайниковый напочвенный покров с включением брусники, травянистых растений и зеленого мха с проективным покрытием ~ 5% и слаборазвитая почва с профилем Wpir(0-1)-Bf(1-8)-C"(8-41)-C1"41-102. В маломощном горизонте Wpir темно-серовато-бурой окраски (7,5YR, dark grayish brown 4/2) отмечается включение угольков. Ниже горизонта Wpir признаки почвообразования затухают и проявляются лишь в слабой прокрашенности песчаной породы до глубины 8 см в буроватый цвет (7,5YR, light brown 6/3), что позволяет выделить горизонт Вf.

Таким образом, исследование морфологического строения почв сосновых боров озерно-речных террас Селенгинского дельтового района показало, что почвы под негорелым лесом, согласно Полевому определителю (Полевой определитель…, 2008), относятся к типу псаммоземы гумусовые, подтипу оподзоленные. В результате пожаров и последующего развития в течение 15 лет строение профилей почв изменилось. После низового пожара под пологом сохранившегося древостоя образовались горизонты О, Оpir, АYpir, Вf, что является отличительной чертой дерново-подбуров пирогенных углистых после низового пожара. После верхового пожара мощность гумусового горизонта почвы составляет всего 1 см и сменяется переходным горизонтом C "' f, обнаруживая ее принадлежность к типу псаммоземы гумусовые, подтипу пирогенные иллювиально-ожелезненные.

Физико-химические свойства почв

Исследованные псаммоземы имеют связнопесчаный состав (табл. 1), отличающийся высокой степенью сортированности с преобладанием фракции мелкого песка. В поверхностных горизонтах отмечается накопление пылеватых фракций, что связано с особым характером выветривания в континентальных областях. Содержание илистой фракции весьма низкое, при этом небольшой максимум во всех исследованных разрезах приурочен к средней части профиля, обнаруживая нисходяшую миграцию веществ.

Реакция среды в почве под негорелым лесом кислая (табл. 2), после низового пожара — становится менее кислой, а после верхового пожара — более кислой. Аналогично сумма обменных оснований увеличивается после низового пожара и уменьшается после верхового. Причина указанных различий может заключаться в сорбции зольных элементов углистым веществом, образовавшемся в большом количестве при низовом пожаре.

Таблица 1 Гранулометрический состав почв сосновых боров

|

Горизонт, глубина, см |

Содержание фракций, % (размер частиц, мм) |

|||||||

|

1,0 0,25 |

0,250,05 |

0,050,01 |

0,010,005 |

0,0050,001 |

<0,001 |

<0,01 |

название |

|

|

Разрез 15-11Д Псаммозем гумусовый оподзоленный (без признаков пирогенеза) |

||||||||

|

We (4-9) |

7,94 |

71,90 |

10,95 |

2,18 |

3,72 |

3,31 |

9,21 |

Песок связный |

|

C ‘‘ f (9-33) |

10,10 |

68,63 |

11,66 |

2,46 |

3,45 |

3,70 |

9,61 |

Песок связный |

|

C1”f (33-70) |

8,48 |

77,02 |

5,19 |

2,79 |

1,31 |

5,21 |

9,31 |

Песок связный |

|

C2-(70-110) |

11,49 |

80,86 |

4,08 |

0,42 |

0,48 |

2,67 |

3,57 |

Песок рыхлый |

|

Разрез 13-11Д Дерново-подбур пирогенный (после низового пожара) |

||||||||

|

АYpir (2-8) |

11,63 |

63,70 |

15,76 |

2,24 |

4,55 |

2,12 |

8,91 |

Песок связный |

|

Вf (8-37) |

13,81 |

67,77 |

8,84 |

1,82 |

4,88 |

2,88 |

9,58 |

Песок связный |

|

С1 “(37-60) |

26,53 |

65,27 |

2,92 |

0,98 |

0,40 |

3,90 |

5,28 |

Песок рыхлый |

|

С2" (60-112) |

25,32 |

69,40 |

2,26 |

0,08 |

0,22 |

2,72 |

3,02 |

Песок рыхлый |

|

Разрез 14-11Д Псаммозем иллювиально-железистый пирогенный (после верхового пожара) |

||||||||

|

Wpir (0-1) |

12,64 |

67,85 |

11,29 |

2,34 |

3,78 |

2,10 |

8,22 |

Песок связный |

|

C-f (1-8) |

11,99 |

76,67 |

1,35 |

3,46 |

3,36 |

3,17 |

9,99 |

Песок связный |

|

С1-(8-41) |

15,15 |

71,81 |

6,58 |

1,38 |

1,92 |

3,16 |

6,46 |

Песок связный |

|

C2 "(41-102) |

17,37 |

71,61 |

3,48 |

0,04 |

1,02 |

2,48 |

3,54 |

Песок рыхлый |

Таблица 2

Физико-химические свойства почв сосновых боров

|

Горизонт, глубина, см |

рН KCl |

Гумус, % |

Запасы гумуса, т/га |

Обменные основания |

Гидролитическая |

ЕКО |

СНО, % |

||

|

Са2+ Mg2+ |

Н+ |

||||||||

|

а |

б |

мг·экв/100г почвы |

|||||||

|

Разрез 15-11 Д (Сосновый лес, без признаков пи |

рогенеза) |

||||||||

|

О(0-4) |

4,8 |

15,0* |

- |

- |

6,2 |

3,1 |

48,1 |

57,4 |

16 |

|

We (4-9) |

4,8 |

1,7 |

10,4 |

16,8 |

3,1 |

1,2 |

3,5 |

7,8 |

55 |

|

C"f (9-33) |

4,9 |

0,03 |

1,0 |

2,2 |

0,2 |

1,8 |

4,2 |

56 |

|

|

C1"f (33 70) |

5,1 |

0,09 |

4,6 |

2,1 |

0,8 |

1,2 |

4,1 |

70 |

|

|

C2"(70-110) |

5,1 |

0,02 |

0,8** |

1,7 |

1,0 |

1,0 |

3,7 |

73 |

|

|

Разрез 13-11Д (Сосновый лес, пройденный низовым пожаром) |

|||||||||

|

O (0-1) |

4,6 |

64,2* |

- |

- |

6,0 |

1,2 |

44,9 |

52,1 |

13 |

|

Opir (1-2) |

5,0 |

62,4* |

- |

- |

6,0 |

0,5 |

19,1 |

25,6 |

25 |

|

АYpir (2-8) |

5,1 |

3,4 |

21,8 |

66,4 |

5,0 |

0,6 |

4,4 |

10,02 |

55 |

|

Вf (8-37) |

4,7 |

0,41 |

19,1 |

1,6 |

0,3 |

2,7 |

4,6 |

40 |

|

|

C" (37-60) |

4,9 |

0,55 |

19,9 |

1,6 |

0,3 |

1,2 |

3,1 |

61 |

|

|

C - (60-12) |

5,3 |

0,09 |

5,7** |

1,2 |

1,0 |

1,0 |

3,2 |

69 |

|

|

Разрез 14-11 Д (Сосновый лес, пройденный верховым пожаром) |

|||||||||

|

Wpir (0-1) |

4,4 |

4,4 |

5,3 |

28,5 |

2,0 |

1,0 |

6,7 |

9,7 |

30 |

|

C-f (1-8) |

4,8 |

0,6 |

5,5 |

1,6 |

0,8 |

2,5 |

4,9 |

48 |

|

|

CV (8-41) |

4,9 |

0,2 |

8,9 |

1,6 |

0,6 |

1,3 |

3,5 |

62 |

|

|

C2“f (41 102) |

5,1 |

0,1 |

8,9 |

1,7 |

1,0 |

0,9 |

3,6 |

74 |

|

Примечание * — Сорг; **- до 1 м; Запасы гумуса: а — по горизонтам; б — в слое 1 м

Содержание органического вещества в подстилке и гумуса в аккумулятивном горизонте псаммозема гумусового оподзоленного невысокое. В аналогичных горизонтах дерново-подбура, эти показатели значительно выше, а в псаммоземе гумусовом иллювиально-ожелезненном содержание гумуса в маломощном горизонте Wpir — наибольшее среди исследованных почв. Запасы гумуса в метровом слое самые низкие в почве негорелого леса. В пирогенных почвах этот показатель возрастает: после верхового пожара — в 1,7 раз, а после низового — в 4 раза.

Поглотительная способность и степень насыщенности почв основаниями очень низкие. На этом фоне почва, измененная низовым пожаром, благодаря углистому веществу, отличается лучшими показателями. Позитивный характер изменений физико-химических свойств, является одной из причин активного возобновления сосновых лесов в Байкальском регионе после низовых пожаров (Платонова, Иванов, 2014). Отмечая улучшение свойств почв после низовых пожаров, ряд авторов рекомендует проводить профилактические выжигания (Федоров, Тарасов, 2013; Kumar V et. al., 2013; Poirier V et. al., 2014).

Микроморфологическая диагностика

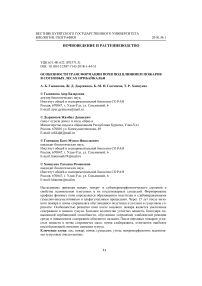

Исследование физико-химических свойств позволяет предполагать особую роль углистого вещества в постпирогенном развитии почв. С целью выявления указанных особенностей было исследовано микро- и субмикроморфологическое строение разлагающейся хвои из подстилки негорелого леса и из углистой подстилки, образовавшейся после низового пожара. Полученные данные свидетельствуют о том, что морфологическое строение хвои после пожара в основном сохраняется (рис. 1 а, б).

Рис. 1. Микроморфологическое строение органического вещества почв. а — Псаммозем гумусовый оподзоленный (Р. 15–11): горизонт О, разлагающаяся хвоя; б — Дерново-подбур пирогенный углистый (Р. 13–11): горизонт Оpir; хвоя почерневшая при пожаре;

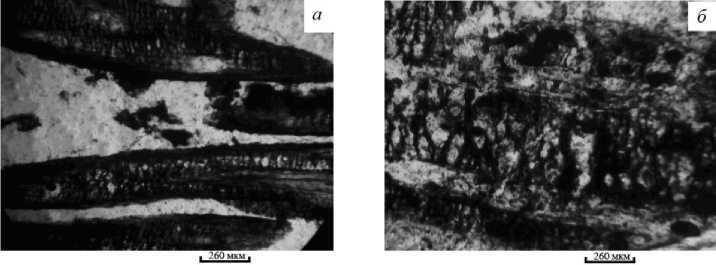

Данные полученные при исследовании поверхности хвои на СЭМ обнаруживают значительные различия в строении поверхности хвои. Поверхность разлагающейся хвои псаммозема оподзоленного темно-бурого цвета заселена грибной микрофлорой (рис. 2. а).

Рис. 2. Субмикроморфологическое строение органического вещества почв.

а — Псаммозем гумусовый оподзоленный (Р. 15-11Д): горизонт О, поверхность разлагающейся хвои; б — Дерново-подбур пирогенный (Р. 13-11Д): горизонт Оpir; поверхность обуглившейся хвои;

Поверхность обуглившейся хвои из углистого слоя дерново-подбура (рис. 2. б) покрыта сорбированными дисперсными, частицами, размером 1-10 мкм. Аналогично на поверхности разлагающегося лишайника наблюдается сорбция дисперсных частиц. Полученные данные позволяют предполагать повышенную сорбционную способность поверхности обуглившейся хвои, по сравнению с поверхностью хвои, гумифицирующейся в процессе почвообразования. Эти свойства обуглившихся частиц органического вещества, очевидно являются причиной некоторого снижения кислотности в горизонтах Оpir и AYpir в почве после низового пожара и повышенное содержание обменных оснований.

Выводы

-

1. Псаммоземы гумусовые оподзоленные — широко распространенный тип почв сосновых лесов в Прибайкалье. Слаборазвитый гумусовый горизонт псам-моземов отличается невысокой поглотительной способностью, очень низкими запасами гумуса и кислой реакцией среды.

-

2. Послепожарное развитие псаммоземов зависит от интенсивности и типа пожаров, определяющих степень сохранности растительного покрова и количество образовавшегося углистого вещества в почве. Углистое вещество, обладая сорбционной способностью и препятствуя выносу зольных веществ, образовавшихся во время пожаров, выступает как фактор почвенных сукцессий.

-

3. Присутствие углистых веществ является общей чертой твердой фазы органогенных горизонтов исследованных почв. В гумусовых горизонтах псаммозема оподзоленного углистые вещества немногочисленны, а в почве, трансформированной низовым пожаром, через 15 лет отмечается большое количество углистого материала не только в гумусовом горизонте, но и в виде углистого прослоя.

-

4. Поверхность потемневшей, разлагающейся без пожарного воздействия, хвои, заселена грибной микрофлорой, а обуглившиеся хвоя через 15 лет после пожара покрыта дисперсными сорбированными частицами.

-

5. После низовых пожаров, через 15 лет, благодаря большому содержанию углистых веществ, их сорбционной способности, почва сохраняет относительно повышенное содержание кальция и запасов гумуса. Поглотительная способность и сумма обменных оснований этой почвы выше, чем в нативной почве, а реакция среды менее кислая.

-

6. После верхового пожара образуется примитивный почвенный профиль со слаборазвитым, маломощным (1 см), пронизанным грибными гифами аккумулятивным горизонтом Wpir, отличающимся среди исследованных почв наиболее кислой реакцией и наименьшей насыщенностью основаниями.

-

7. Для исследованных псаммоземов характерны вторичные послепожарные сукцессии: дерново-подбуры углистые пирогенные после низового пожара и псаммоземы гумусовые иллювиально-ожелезненные пирогенные после верхового пожара.

Работа выполнена в рамках темы 0337-2017-0002, № госрегистрации АААА-А17-117011810038-7.

Список литературы Особенности трансформации почв под влиянием пожаров в сосновых лесах Прибайкалья

- Безкоровайная И. Н., Иванова Г. А., Тарасов П. А., Сорокин Н. Д., Богородская А. В., Иванов В. А., Конард С. Г., Макрае Д. Дж. Пирогенная трансформация сосняков средней тайги Красноярского края // Сибирский экологический журнал. 2005. № 1. С. 143-152.

- Богданов В. В., Прокушкин А. С., Прокушкин С. Г. Влияние низовых пожаров на подвижность органического вещества почвы в лиственничниках криолитозоны Средней Сибири // Вестник КрасГ АУ. 2009. № 2. С.88-93.

- Васенев И. И. Почвенные сукцессии. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 400 с.

- Водяницкий Ю. Н. Химия и минералогия почвенного железа. М.: Почвенный институт им. Докучаева РАСХН, 2003. 236 с.

- Герасимова М. И. Микроморфология почв природных зон СССР / М. И. Герасимова, С. В. Губин, С. А. Шоба. Пущино, 1992. 215 с.