Особенности углеводородного состава бензиновых фракций и генезис нефтей Средне-Назымского месторождения

Автор: Матюхина Т.А., Немова В.Д., Микитин Е.О., Гаврилова Н.Е., Воронкова О.А., Спиридонов Д.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геохимические исследования

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению молекулярного состава нефти, содержащейся в сложнопостроенных низкопроницаемых породах-коллекторах, слагающих юрские и доюрские залежи Средне-Назымского месторождения, расположенного в пределах Фроловской нефтегазоносной области Западной Сибири. В настоящий момент дискуссионным остается вопрос об источнике углеводородов для залежей в доюрских и среднеюрских отложениях, а также актуальными и нетривиальными являются задачи, связанные с мониторингом за разработкой верхнеюрской высокоуглеродистой формации. В изучаемом разрезе с использованием пиролитических исследований методом Rock-Eval выявлены нефтематеринские толщи и определен их генерационный потенциал. Изучен молекулярный состав углеводородов-биомаркеров методами газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии для обоснования генетической типизации нефтей юрских и доюрских залежей и проведения хемокорреляции по типу «нефть - порода». Дополнительно использованы данные об изотопном составе углерода сырых нефтей, битумоидов, керогена верхнеюрских пород и о содержании микроэлементов и ванадилпорфиринов в нефтях различных продуктивных пластов рассматриваемого месторождения. Особое внимание уделено изучению углеводородов бензиновой фракции нефтей. Установлены информативные молекулярные параметры - соотношения углеводородного состава С6-С7, позволяющие идентифицировать нефти из верхнеюрских, среднеюрских (пласты ЮК2-7) отложений и доюрского комплекса (пласт PZ). Эти параметры предлагается использовать для определения принадлежности нефти к рассматриваемым объектам/залежам и для мониторинга за разработкой Средне-Назымского месторождения

Верхнеюрские отложения, нефтегазоматеринские породы, геохимические исследования нефтей, генетическая типизация, физико-химический анализ, бензиновая фракция, молекулярный анализ, биомаркеры, кероген

Короткий адрес: https://sciup.org/14131168

IDR: 14131168 | УДК: 553.982 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-2-85-96

Текст научной статьи Особенности углеводородного состава бензиновых фракций и генезис нефтей Средне-Назымского месторождения

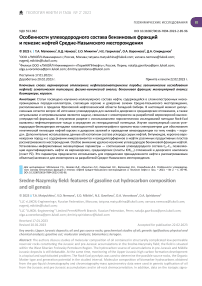

Коллекция образцов и методы исследования

В статье проанализированы результаты геохимических исследований обширной коллекции устьевых проб нефти, отобранных в период 2018-2022 гг. Пробы нефти (общее число 272) отобраны из разновозрастных продуктивных горизонтов 144 скважин Средне-Назымского месторождения: 108 проб — из верхнеюрских отложений, 65 — из среднеюрских отложений (тюменская свита), пласты ЮК2-7 и 99 — из доюрских отложений (пласт PZ) (рис. 1). Изучено органическое вещество (ОВ) потенциальных нефтегазоматеринских пород (НГМП) в разрезе скважин рассматриваемого месторождения.

Комплекс исследований включал следующие этапы: выделение потенциальных НГМП, проведение генетической типизации нефтей, корреляцию нефтей с битумоидами верхнеюрских НГМП, для каждого продуктивного горизонта установление «геохимического облика» («отпечатков пальцев») нефти по составу углеводородов (УВ) бензиновой фракции.

Молекулярный состав УВ-биомаркеров нефтей и битумоидов изучен методами газожидкостной хроматографии (ГЖХ) и хромато-масс-спектро-метрии (ХМС) в Филиале «ПермНИПИнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», также определены общие физико-химические характеристики нефтей: плотность, вязкость, групповой состав, содержание парафина, серы, микрокомпонентов и ванадилпорфириновых комплексов. Изотопный анализ сырых нефтей (17 проб), битумоидов (4 пробы) и керогена (4 образца) (см. рис. 1) выполнен методом изотопной масс-спектрометрии в Сколковском институте науки и технологий. Выделение потенциальных НГМП, определение типа и степени зрелости ОВ, оценка генерационного потенциала проведены с использованием экспрессного метода пиролиза (Rock-Eval).

Нефтегазоносность Средне-Назымского месторождения

Средне-Назымское месторождение расположено в пределах Елизаровского прогиба Фролов-ской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, открыто в 1978 г. По состоянию на 01.01.2021 г. по Средне-Назымскому месторождению на балансе числится 23 залежи в 8 продуктивных пластах, приуроченных к широкому стратиграфическому диапазону: от доюрского фундамента (пласт PZ), отложений средней и верх-

ней юры — терригенные пласты ЮК2–7 тюменской свиты и верхнеюрского комплекса, до нижнего мела — пласт АС 1 фроловской свиты, последняя также является региональным глинистым флюидоупо-ром мощностью более 600 м.

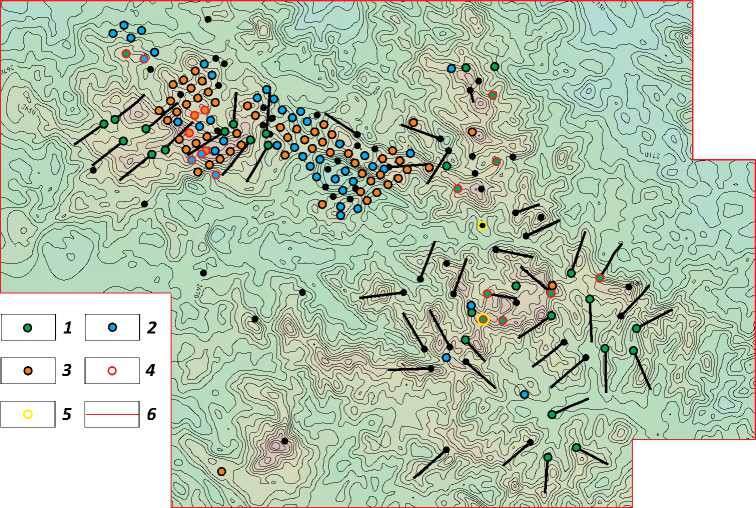

Выделение потенциальных нефтегазоматеринских пород

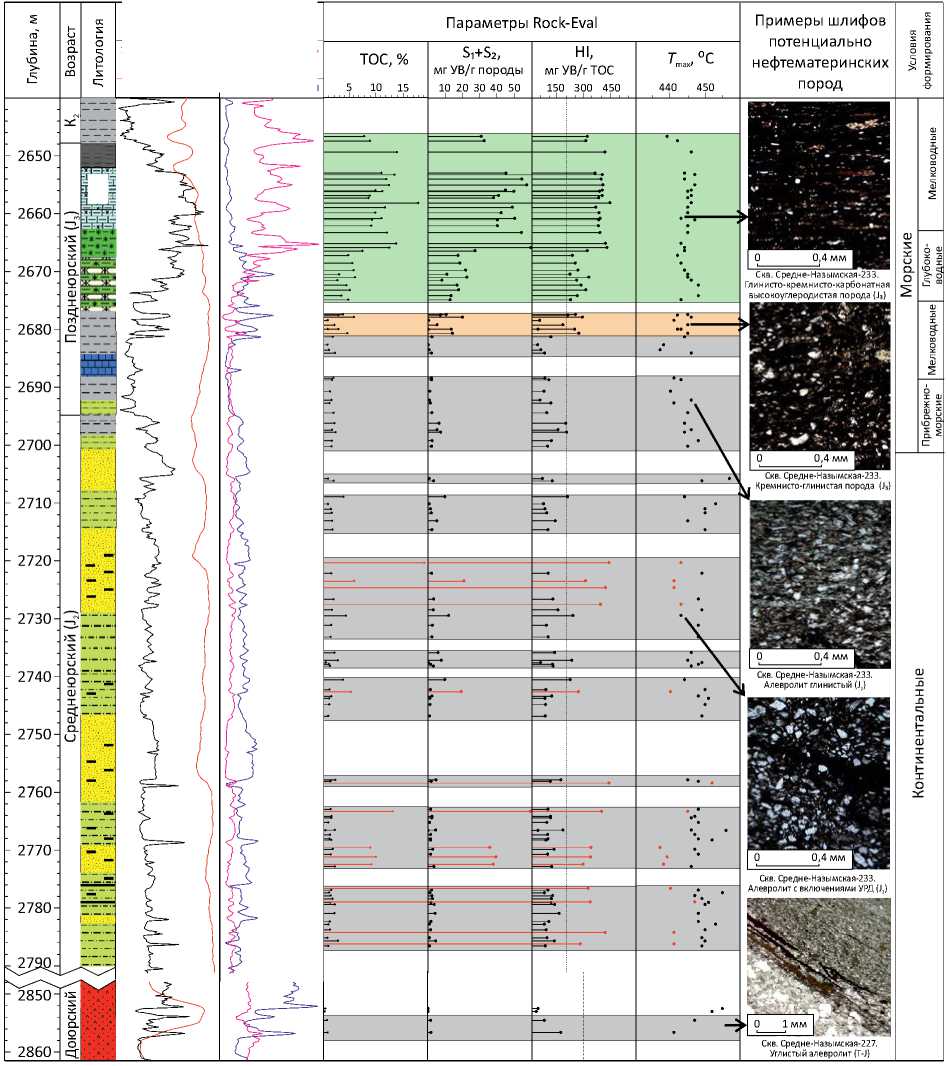

В разрезе юрских и доюрских отложений по пиролитическим параметрам авторами статьи выделено три основных типа материнских пород (рис. 2). К первому типу материнских пород отнесены верхнеюрские отложения морского генезиса, сложенные преимущественно карбонатно-глинисто-кремнистыми породами мощностью 30–40 м. Характерной особенностью данных пород является аномально высокое содержание сапропелевого ОВ: концентрация органического углерода (ТОС) изменяетсяот 0,5 до 25,9 % и в среднем по разрезу составляет 7,4 %. По классификации Тиссо и Вельте ОВ верхнеюрских отложений относится преимущественно ко II типу, часть образцов попадает на границу I/II типов (рис. 3). Отличительной чертой I и II типов керогена являются относительно высокие значения атомного отношения Н/С и низкие значения атомного отношения О/С [1]. Источником ОВ для материнских пород послужили остатки фитопланктона, зоопланктона и микроорганизмов (бактерий), накапливавшиеся в восстановительной обстановке. Генерационный потенциал пород (S 1 + S2) варьирует от 0,2 до 131,8 мг УВ/г породы и в среднем составляет 25,2 мг УВ/г породы. Ката-генетическая зрелость отложений, определенная по средним значениям Т mах = 445 °С, соответствует градации катагенеза МК2 (главной фазе нефтеобра-зования) [2]. Анализируя значения основных пиролитических параметров, верхнеюрские отложения можно отнести к очень хорошим и отличным нефтепроизводящим породам [1].

Также в разрезе верхнеюрских отложений в составе абалакской свиты выделяется второй тип материнских пород мелководно-морского генезиса, который сложен преимущественно глинами кремнистыми и алевролитами. Содержание ТОС варьирует от 0,1 до 4,2 % и в среднем составляет 1,1 %. По значениям водородного индекса (HI = = 10-262 мг УВ/г ТОС) ОВ можно отнести к смешанному сапропелево-гумусовому типу (II/III). Генерационный потенциал пород изменяется от 0,1 до 13,7 мг УВ/г породы и в среднем составляет 1,8 мг УВ/г породы, что позволяет отнести данные отложения к хорошим НГМП. Породы абалакской

Рис. 1. Схема расположения скважин Средне-Назымского месторождения, в которых проведены исследования физикохимических свойств и молекулярного состава нефтей

Fig. 1. Map of well locations in the Sredne-Nazymsky field, where the studies of oil physical and chemical properties and oil molecular content were carried out

Нефти, отобранные из: отложений ( 1 – 3 ): 1 — верхнеюрских, 2 — среднеюрских, 3 — доюрских; с кважины, в которых выполнен изотопный анализ ( 4 , 5 ): 4 — нефтей, 5 — битумоидов и керогена; 6 — границы Средне-Назымского лицензионного участка

Oils taken from: the deposits (1–3): 1 — Upper Jurassic, 2 — Middle Jurassic, 3 — pre-Jurassic; wells where isotope analysis was conducted (4, 5): 4 — oil, 5 — bitumoids and kerogen; 6 — boundaries of the Sredne-Nazymsky License Area свиты находятся в главной зоне нефтеобразова-ния — среднее значение Тmax = 443 °С, что соответствует градации катагенеза МК2 [2].

Третий тип материнских пород представлен континентальными отложениями тюменской свиты средней юры и триас-юрскими отложениями аллювиального и озерного генезиса. В разрезе присутствуют алевролиты глинистые, углистые, а также пропластки углей, содержащие ОВ гумусового состава.

Содержание ТОС для материнских пород тюменской свиты , представленных преимущественно алевролитами, изменяется от 0,37 до 4,32 % (в среднем 1,58 %). Высокие концентрации ОВ зафиксированы для углистых алевролитов и углей, максимальные концентрации ТОС в них достигают 66,4 %. Значения водородного индекса в алевролитах варьируют от 36 до 238 мг УВ/г ТОС и в среднем составляют 110 мг УВ/г ТОС, что соответствует III типу керогена. Генерационный потенциал пород изменяется от 0,2 до 12,1 мг УВ/г породы и в среднем равен 2,8 мг УВ/г породы, что позволяет отнести их, согласно классификации [1], к удовлетворительным и хорошим газоматеринским породам. Катагенетическая зрелость тюменских отложений по значениям Т max (443-457 °C) соответствует градациям катагенеза МК2–3 [2].

В доюрском комплексе, а именно в триас-юрских отложениях , материнские породы характеризуются менее богатым генерационным потенциалом (0,1–1,32 мг УВ/г породы), ТОС изменяется от 0,24 до 0,79 %. По значениям водородного индекса (HI = 28-167 мг УВ/г ТОС) ОВ относится к гумусовому III типу. По пиролитическим параметрам породы характеризуются как бедные и удовлетворительные [1], способные генерировать преимущественно газообразные УВ, но при этом породы находятся на градациях катагенеза МК2-3 ( Т тах = 441-455 °С), т. е. в главной фазе нефтеобразования.

Таким образом, в изученном разрезе юрских и доюрских отложений выделено три типа материнских пород, характеризующихся различным типом ОВ и генерационным потенциалом, которые в настоящее время находятся в условиях главной фазы нефтеобразования (МК2–3).

Физико-химические свойства нефтей

Для изучения особенностей состава нефтяных флюидов юрских и доюрских залежей Средне-На-зымского месторождения использовались данные по физико-химическим свойствам, групповому, молекулярному и изотопному составу нефтей, рассчитывались УВ-индексы и коэффициенты.

В целом все изученные нефти из юрских и до-юрских отложений обладают близкими физико-

GEOCHEMICAL SURVEYS

Рис. 2. Литолого-геохимический планшет с выделенными типами нефтематеринских толщ в разрезе доюрских – позднеюрских отложений скв. 233 Средне-Назымского месторождения

Fig. 2. Lithological and geochemical composite log with the types of oil source sequences shown in the pre-Jurassic – Later Jurassic interval, 233 well, Sredne-Nazymsky field

7 8

Hl 9 ^ 10

|

БК, Ом . м |

ГК, мкР/ч |

||

|

1 4000 ПС, мВ |

1 |

НКТб |

75 |

|

0 150 |

1 |

UE |

30 |

□1 I I 2I I3 □ 4 EZZZZI 5 Ei 6

Э 13

Типы толщ ( 1 – 3 ): 1 — нефтематеринская очень хорошая – отличная, 2 — нефтегазоматеринская хорошая, 3 — газоматеринская удовлетворительная – хорошая; 4 — образцы углей или пород с включениями углистого растительного детрита/ остатков; литология ( 5 – 15 ): 5 — силициты глинистые высокоуглеродистые, 6 — силициты малоглинистые углеродистые и радиоляриты, 7 — силициты глинисто-карбонатные углеродистые, 8 — известняки, 9 — глины кремнистые углеродистые, 10 — глины кремнистые, 11 — алевролиты, 12 — песчаники, 13 — угли, 14 — включения углефицированного растительного детрита / угольно-растительных остатков, 15 — риолиты

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Legend for Fig. 2

Type of formation ( 1 – 3 ): 1 — very good – excellent oil source, 2 — good oil and gas source, 3 — fair – good gas source; 4 — samples of coal or rock with incisions of carbonaceous plant detritus/remains; lithology ( 5 – 15 ): 5 — high-carbon argillaceous silicite, 6 — low-clay carbonaceous silicite and radiolarite, 7 — carbonate-argillaceous carbonaceous silicite, 8 — limestone, 9 — siliceous carbonaceous clay, 10 — siliceous clay, 11 — siltstone, 12 — sandstone, 13 — coal, 14 — incisions coalified plant slack/residues, 15 — rhyolite

Рис. 3. Эволюция генерационного потенциала ОВ с ростом его термической зрелости для юрских и доюрских отложений Средне-Назымского месторождения

Fig. 3. Evolution of the Organic Matter generation potential with its thermal maturity growth in the Jurassic and preJurassic deposits of the Sredne-Nazymsky field

T

Отложения ( 1 , 2 ): 1 — верхнеюрские, 2 — доюрские; свиты ( 3 , 4 ): 3 — тюменская, 4 — абалакская

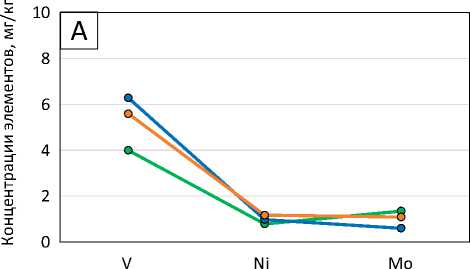

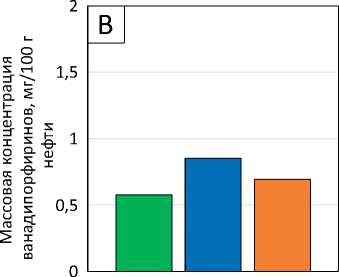

Deposits (1, 2): 1 — Upper Jurassic, 2 — pre-Jurassic; formations (3, 4): 3 — Tyumensky, 4 — Abalaksky химическими свойствами (таблица) и, согласно классификации [3], характеризуются как особо легкие и легкие, смолистые, парафинистые и малосернистые, а также имеют схожий характер распределения микроэлементов (V, Ni, Mo) (рис. 4) [4]. Геохимический профиль образцов нефти по содержанию парафиновых, нафтеновых и ароматических УВ позволяет отнести их к метаново-нафтеновому типу. По полученным результатам исследований видно, что повышения значений плотности и вязкости вниз по разрезу не наблюдается (рис. 5). При этом необходимо отметить, что нефти из верхнеюрских отложений характеризуются меньшим содержанием серы и ванадилпорфириновых комплексов по сравнению с нефтями из тюменской свиты и до-юрского комплекса.

Результаты изучения молекулярного состава нефти газожидкостным и хромато-масс-спектрометрическим методами

Для установления источника нефтеобразо-вания и проведения последующей генетической типизации нефтей и хемокорреляции по типу «нефть – порода» методами высокоразрешающей ГЖХ и ХМС изучен молекулярный состав алкановых, полициклических и ароматических биомаркеров нефтей и битумоидов, рассчитаны основные УВ-индексы и коэффициенты1 [1, 2, 5–8].

По результатам исследований ГЖХ и ХМС изученные образцы нефти являются не биодегради-рованными, поскольку для них отмечается высокое содержание низкомолекулярных нормальных алканов С 4 –С 9 , K i (i(C 19 + C 20 )/ n (C 17 + C 18 )) < 0,56 и отсутствие на хроматограммах «нафтенового горба» [6].

Уровень катагенетической преобразованности ОВ изученных образцов нефти определен по основным соотношениям биомаркеров. Согласно установленным диапазонам катагенетической преобразованности ОВ по моретановому отношению morС30/С30 от 0,8 (для незрелого ОВ) до < 0,15 (для зрелого ОВ) [2], изученные образцы нефти попадают в область зрелого ОВ в диапазоне значений 0,03< < morС30/С30< 0,14. По терпановому соотношению «зрелости» ОВ С3122S/С31(22S + 22R) равновесное значение, характерное для начала главной фазы нефтеобразования, для всех изученных образцов достигнуто и составило 0,55–0,67. По стерановому отношению «зрелости» ОВ С2920S/С29(20S + 20R) равновесное значение составляет 0,55–0,58, что характерно для середины главной фазы нефтеобра-зования [2]. Полученные значения метилфенантренового индекса (MPI), который можно использовать для расчета отражательной способности витринита [9], подтверждают уровень преобразованности изученных нефтей — стадию катагенеза МК2. Полученные значения изопреноидного коэффициента

GEOCHEMICAL SURVEYS

Таблица. Физико-химические свойства нефтей продуктивных пластов Средне-Назымского месторождения Table. Physical and chemical properties of oil from reservoirs of the Sredne-Nazymsky field

|

Пласт |

Число проб/ скважин |

Значение |

Плотность при 20 °С, г/см3 |

Фракционный состав, % объемный |

Массовая доля, % |

||||||

|

T . °C нк, |

до 100 °C |

до 200 °C |

до 300 °C |

парафина |

смол |

асфальтенов |

серы |

||||

|

ЮК 0 |

108/34 |

Среднее |

0,825 |

47,9 |

10,9 |

35,6 |

58,7 |

1,9 |

5,1 |

0,6 |

0,41 |

|

Мин. – макс. |

0,797– 0,847 |

29,5–69 |

5–17,5 |

26–43 |

48–68,5 |

0,6–4,8 |

1,8–10,3 |

0,2–1,6 |

0,25–0,73 |

||

|

ЮК 2–7 |

65/45 |

Среднее |

0,828 |

45,8 |

10,8 |

33,9 |

56,9 |

1,5 |

5,1 |

0,7 |

0,47 |

|

Мин.– макс. |

0,816– 0,849 |

35–80 |

4–14 |

29–38 |

52,5–62 |

0,4–3,3 |

2–10,4 |

0,3–1,2 |

0,42–0,54 |

||

|

PZ |

99/65 |

Среднее |

0,829 |

48,3 |

10,2 |

33,9 |

57,9 |

2 |

5,9 |

0,7 |

0,43 |

|

Мин.– макс. |

0,811– 0,852 |

35–94 |

4–15 |

25,5–38 |

54,5–63 |

0,6–4,8 |

1,7–11,5 |

0,2–1,9 |

0,38–0,53 |

||

Рис. 4. Распределение микроэлементов (А) и содержание ванадилпорфиринов (В) в нефтях Fig. 4. Distribution of trace elements (А) and vanadyl porphyrin content (В) in oils

1 — верхнеюрские отложения; 2 — тюменская свита (пласты ЮК2–7); 3 — доюрский комплекс (пласт PZ)

1 — Upper Jurassic deposits; 2 — Tyumensky Fm (ЮК2–7 reservoirs); 3 — pre-Jurassic sequence (PZ reservoir)

Рис. 5. График зависимости плотности нефти от вязкости нефти Средне-Назымского месторождения Fig. 5. Oil density as a function of oil viscosity in the Sredne-Nazymsky field

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend see Fig. 4

( К i = 0,37-0,56), отражающего зрелость ОВ, соответствуют зрелым нефтям.

Информацию об источнике, катагенетической зрелости ОВ и процессах, происходящих после эмиграции нефти из материнских пород, можно получить и по УВ бензиновой фракции . В качестве информационных критериев использовали соотношения, рассчитанные по индивидуальному составу бензинов: коэффициент метаморфизма ( К мет) и гептановое соотношение (Н). Для большинства изученных образцов значение коэффициента метаморфизма К мет достигло равновесных значений (>0,7), свойственных нефтям, связанным со среднепреоб-разованным ОВ. Для нефтей Средне-Назымского месторождения значение гептанового индекса (Н) изменяется в пределах 26,47-35,99, что, согласно литературным данным [2], свидетельствует об их перезрелости. Геохимические исследования УВ бензиновой фракции дополняют информацию, полученную по биомаркерам.

На соотношения легких УВ и их изомеров могут повлиять следующие процессы: термический распад высокомолекулярных УВ на низкомолекулярные и изменение температуры в материнской породе или коллекторе, а также вторичные физические (фазовое разделение газ-жидкость, конден-сатообразование и контакт с водой), химические (термохимическое сульфатное восстановление) и микробные процессы, а также миграция и др. В изученных образцах нефти содержание легких УВ практически одинаковое и составляет в среднем 22 %, что соответствует середине главной фазы неф-теобразования.

Температуру генерации изученных нефтей рассчитывали, согласно Манго [10], по раскрытию кольца циклопропановых соединений с образованием изогептанов 2,4-диметилпентана и 2,3-ди-метилпентана: °Стемп = 140 + 15 • 1п(2,4-диметилпен-тан/2,3-диметилпентан). Рассчитанные значения отношения 2,4-диметилпентан/2,3-диметилпентан и температуры генерации (°Стемп) используют для определения термической зрелости ОВ нефти [2], поскольку данные параметры практически не зависят от источника ОВ и соответствуют температуре генерации нефти. Для изученных проб нефтей рассчитанные значения температуры генерации находятся в узком диапазоне значений 119–127 °С, что также отвечает главной фазе нефтеобразования.

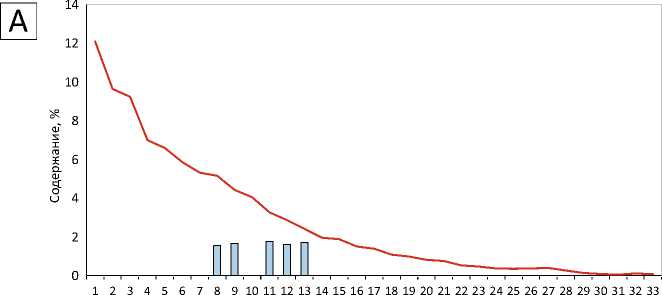

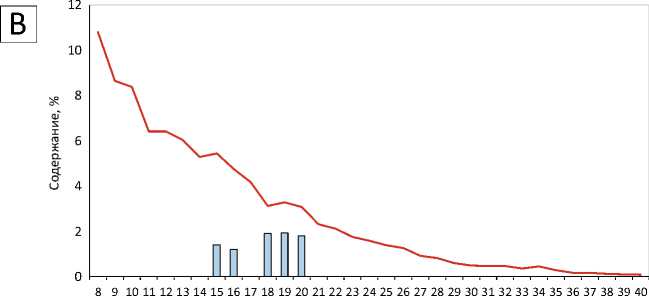

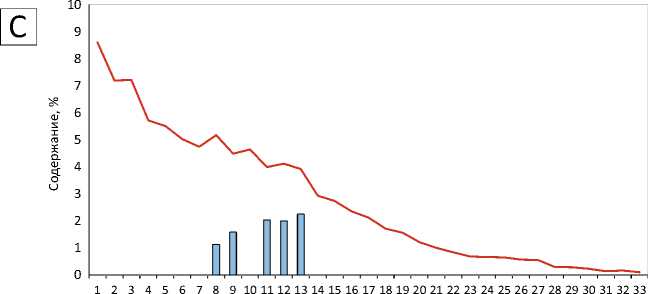

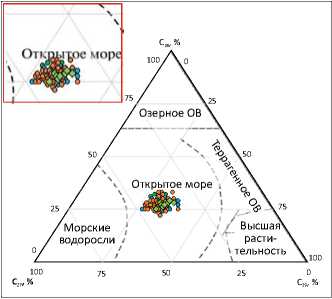

Тип и условия осадконакопления исходного ОВ, проведение хемокорреляции по типу «нефть-порода». Геохимический облик битумои-дов из верхнеюрских НГМП и образцов нефти из юрских отложений (пласты ЮК) и доюрского комплекса (пласт PZ) Средне-Назымского месторождения близок по основным биомаркерным соотношениям нормальных и изо-алканов, стеранов, гопанов и терпанов, которые наиболее часто используются в генетической типизации и для проведения хемокорреляции по типу «нефть - порода». Для изученных нефтей отмечается одномодальный характер распределения в насыщенной фракции нормальных алканов с максимумом в относительно низкомолекулярной области С8–С15, характерной для ОВ морского генезиса (рис. 6). На модифицированной диаграмме Кеннона - Кессоу образцы нефтей и би-тумоидов попадают в область мелководно-морского ОВ с умеренно-восстановительными условиями осадконакопления, представленного керогеном II типа (рис. 7). Распределение гомологического ряда стеранов С27 > С28 > С29 характерно для ОВ морского происхождения. Морской характер исходного ОВ можно подтвердить высокими значениями отношения С3122R/C30 > 0,25 и низкими значениями трициклических терпанов С26/С25 < 1, согласно диапазонам, установленным для морского ОВ. Морской характер ОВ подтверждается и присутствием на масс-фрагментограммах (m/z 217) стеранов С30 [7]. Низкие значения отношений TAR < 0,21 и n-C27/ n-C17 < 0,29 указывают на большой вклад в ОВ водорослевой органики, накапливающейся в морском бассейне [11].

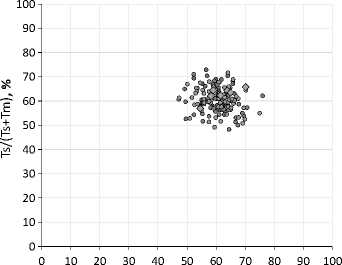

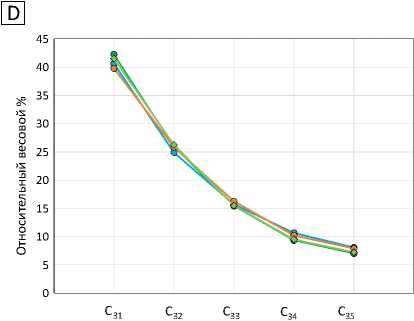

Значения отношения С29/С30< 0,6 свидетельствуют о преобладании глинистой составляющей в составе генерирующих толщ, которая также подтверждается и повышенными значениями отношений Ts/(Ts + Tm) > 45 % и dia/reg > 47 % (см. рис. 7). Вывод об умеренно-восстановительных условиях осадконакопления ОВ для изученных образцов нефти хорошо коррелирует с наблюдаемым значением С35 гомогопанового индекса С35/С34< 1,2 и поддерживается значением гомогопанового отношения ∑homohopane < 10,2 % и молекулярным распределением гомогопанов ряда С31-С 3 5, обеспечивающего сохранность гомогопана С35 (см. рис. 7). Осадконакопление ОВ проходило в бассейне с нормальной соленостью, о чем свидетельствуют низкие значения отношения Ga/С30< 0,23.

По результатам биомаркерного анализа и хемокорреляции по типу «нефть - порода» нефти из юрских и доюрских продуктивных пластов Сред-не-Назымского месторождения относятся к одному генетическому типу, связанному с верхнеюрскими НГМП, обогащенными преимущественно сапропелевым ОВ морского генезиса (см. рис. 7).

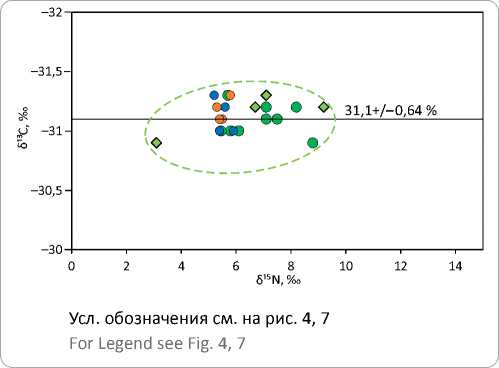

Данный вывод подтверждается и по результатам изотопного анализа сырых нефтей и битумоидов из верхнеюрских НГМП Средне-На-зымского месторождения. Изученные экстракты характеризуются близким изотопным составом углерода (ИСУ) и азота со следующими значениями 813C от -31,3 до -30,9 %о и 815N от 6,7 до 9,2 %о соответственно. Полученные значения полностью соответствуют диапазону вариаций изотопного состава углерода и азота в нефтях юрских и доюрских отложений (рис. 8). Дополнительно изучен ИСУ керогена из верхнеюрской НГМП, который характеризуется более тяжелым составом углерода (δ13C от -30,9 до -30,3 %о). В целом ИСУ исследованных нефтей, би-тумоидов и керогена изменяется незначительно и в среднем составляет -31 ‰. Полученные значения

GEOCHEMICAL SURVEYS

Рис. 6. Молекулярно-массовое распределение n -алканов и изопреноидов в нефти Средне-Назымского месторождения Fig. 6. Molecular-mass distribution of n -alkanes and isoprenoids in the oil of the Sredne-Nazymsky field

Число атомов углерода

Число атомов углерода

Число атомов углерода

A — верхней юры, B — средней юры (ЮК2–7), C — доюрского комплекса (пласт PZ) A — Upper Jurassic, B — Middle Jurassic (ЮК2–7), C — pre-Jurassic sequence (PZ reservoir)

ИСУ свидетельствуют о морском генотипе исходного ОВ [12] и указывают на единый источник углерода для битумоидов и нефтей из юрских и доюрских отложений Средне-Назымского месторождения.

Изучение молекулярного состава УВ бензиновой фракции для дифференциации нефтей юрских и доюрских продуктивных пластов Средне-Назымского месторождения

На Средне-Назымском месторождении разработка верхнеюрской толщи (средней мощностью около 30–35 м), которая одновременно является материнской породой и коллектором, осуществляется с помощью горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта. При таком воздействии ключевым вопросом являются мониторинг за ее разработкой и контроль развития трещин по вертикали, а именно в близко расположенные продуктивные пласты тюменской свиты. Решение данной задачи возможно с помощью детального анализа молекулярного УВ-состава нефти. По тонким различиям в ее составе для каждого продуктивного объекта определяется свой уникальный «геохимический профиль» («отпечатки пальцев») [13], который в дальнейшем можно использовать для идентификации «работающего» интервала разреза.

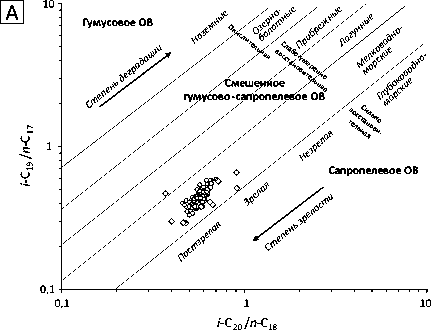

Рис. 7. Определение фациальных условий седиментогенеза, окислительно-восстановительных условий начальной стадии фоссилизации ОВ и степени «зрелости» по составу алкановых и полициклических биомаркеров нефтей

Fig. 7. Determination of facies settings of sedimentogenesis, redox settings at the early OM fossilization stage, and maturity in accordance with alkane and polynuclear biomarkers of oils

B

DIA/REG , %

A — алканы (модифицированный график Кеннона - Кэссоу), B — отношение регулярных стеранов С27–С29, С — стераны и терпаны, D — распределение гомогопанов С31–С35

-

1 — битумоиды из верхнеюрской нефтематеринской толщи

Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

A — alkanes (the Connan-Cassou diagram, modified), B — ratio of regular С27–С29 steranes, С — steranes and terpanes, D — distribution of С31–С35 homohopanes

-

1 — bitumoids from the Upper Jurassic oil source formation

For other Legend items see Fig. 4

Рис. 8.

Изотопный состав углерода и азота нефтей и битумоидов

Isotopic signature of carbon and nitrogen in oils and bitumoids

Fig. 8.

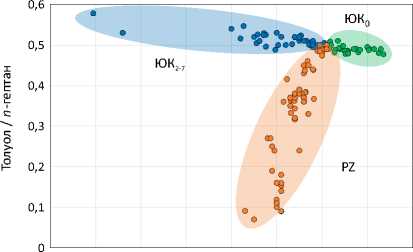

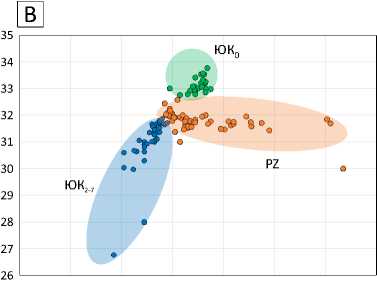

Для Средне-Назымского месторождения в ходе тестирования различных УВ-параметров авторами статьи предложен как наиболее информативный состав бензиновой фракции С6 и С7. Углеводороды с длиной цепи С6 и С7 широко используются при проведении корреляции по типу «нефть - нефть» и дифференциации нефтей, так как они менее подвержены изменениям состава при отборе проб, во время их хранения, а также при подготовке образцов к исследованиям [2]. Диаграмма Томпсона, на осях которой откладываются отношения ароматичности (толуол/ n -гептан) в сопоставлении с отношением парафинистости ( n -гептан/метилциклогексан), и график зависимости соотношений Томпсона (H от I) для УВ-состава С6–С7 [2] наглядно демонстрируют различия молекулярного состава бензиновой фракции нефтей продуктивных пластов верхнеюрских (ЮК0), среднеюрских (пласты ЮК2–7) и доюрских (пласты PZ) отложений (рис. 9). Авторами статьи предлагается использовать данные УВ-параметры

GEOCHEMICAL SURVEYS

Рис. 9. Информативные параметры бензиновой фракции для дифференциации нефтей из юрских и доюрских продуктивных горизонтов Средне-Назымского месторождения

Fig. 9. Informative parameters of gasoline cut used in differentiation of oils from Jurassic and pre-Jurassic reservoirs in the Sredne-Nazymsky field

0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

n -гептан/метилциклогексан

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4

I

H = 100 · P1/(циклогексан + 2-метилгексан + 1,1-диметилциклопентан + 3-метилгексан + 1c,2-диметилциклопентан + + 1t,2-диметилциклопентан + 1c,3-диметилциклопентан + + 1t,3-диметилциклопентан + n -гептан + метилциклогексан); I = (2-метилгексан + 3-метилгексан)/(1t,2-диметилциклопентан + 1c,3-диметилциклопентан + 1t,3-диметилциклопентан)

Усл. обозначения см. на рис. 4

H = 100 · P1/(cyclohexane + 2-methylhexane + 1,1-dimethylcyclopentane + 3-methylhexane + 1c,2-dimethylcyclopentane + + 1t,2-dimethylcyclopentane + 1c,3-dimethylcyclopentane + 1t,3-methylcyclopentane + n -heptane + methyl cyclohexane); I = (2-methylhexane + 3-methylhexane)/(1t,2-dimethylcyclopentane + 1c,3-dimethylcyclopentane + +1t,3-dimethylcyclopentane)

For Legend see Fig. 4

для определения принадлежности нефти к рассматриваемым продуктивным объектам на Средне-На-зымском месторождении.

Выводы

Изученные пробы нефти различных стратиграфических горизонтов Средне-Назымского месторождения не являются биодеградирован-ными, обладают близкими физико-химическими свойствами и схожим групповым составом. Нефти характеризуются как особо легкие и легкие, незначительной вязкости, по составу — смолистые, парафинистые, малосернистые. Источником изученных нефтей является катагенетически зрелое морское, преимущественно планктоногенное ОВ карбонатно-глинистых нефтематеринских пород. Осадконакопление происходило в соленом бассейне в морских восстановительных условиях.

По данным пиролитических исследований, в изученном разрезе юрских и доюрских отложений выделено три типа материнских пород, характеризующихся различным типом ОВ и генерационным потенциалом, которые в настоящее время находятся в условиях главной фазы нефтеобразо-вания (МК2–3). Наиболее высоким генерационным потенциалом обладают нефтематеринские углеродистые породы верхней юры, содержащие преимущественно сапропелевое ОВ. В составе среднеюрских и доюрских потенциальных нефтегазо- и газоматеринских пород преобладает гумусовое ОВ, представленное остатками высшей растительности аллювиального и озерного генезиса.

По результатам биомаркерного анализа и проведения хемокорреляции по типу «нефть - поро- да» нефти из юрских и доюрских продуктивных пластов Средне-Назымского месторождения относятся к одному генетическому типу, связанному с верхнеюрскими нефтематеринскими породами, обогащенными преимущественно сапропелевым ОВ морского генезиса средней степени зрелости (МК2). Вывод о едином источнике подтверждается и по ряду других геохимических характеристик: близкому изотопному составу углерода, распределению микроэлементов и ванадилпорфиринов в сырых нефтях.

Установление генетического единства изученных нефтей позволяет рассматривать юрские и до-юрские отложения как единый нефтегазоносный комплекс, региональной покрышкой которого являются глинистые породы фроловской свиты.

По составу бензиновой фракции нефтей авторами статьи установлены информативные молекулярные параметры, такие как толуол/ n -гептан, n -гептан/метилциклогексан, график отношений Томпсона для УВ-состава С6–С7 (H от I), все они наглядно демонстрируют отличия молекулярного состава нефтей из верхнеюрских отложений (ЮК0), тюменской свиты (пласты ЮК2–7) и доюрского комплекса (пласт PZ). Данные УВ-параметры предлагается использовать для определения принадлежности нефти к рассматриваемым продуктивным объектам на Средне-Назымском месторождении, что имеет большое практическое значение для мониторинга за разработкой верхнеюрских отложений, а именно контроля вертикальной длины развития трещин гидроразрыва пласта, проведенного в горизонтальной части ствола скважины.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Список литературы Особенности углеводородного состава бензиновых фракций и генезис нефтей Средне-Назымского месторождения

- Тиссо Б., ВельтеД. Образование и распространение нефти и газа. - М.: Мир, 1981. - 504 с.

- Peters K.E., Walters C.C., Moldowan M. The biomarker guide. Т. 2: Biomarkers and isotopes in petroleum exploration and Earth history. — Cambridge: Cambridge University Press, 2005. — 1155 c.

- Методические рекомендации по применению Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденные распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.02.2016 г. № 3-Р. - 2016. - Режим доступа: https://gkz-rf.ru/sites/default/files/docs/metodicheskie_rekomendacii_po_primeneniyu_nkz_utverzhdennye.pdf (дата обращения 08.11.2022).

- Дмитриевский А.Н., Шустер В.Л., Пунанова С.А. Доюрский комплекс Западной Сибири — новый этаж нефтегазоносности. Проблемы поисков, разведки и освоения месторождений углеводородов. - Саарбрюкен: Lambert Academic Publishing, 2012. - 144 с.

- Гончаров И.В. Геохимия нефтей Западной Сибири. - М.: Недра, 1987. - 180 с.

- Чахмахчев В.А., Виноградова Т.Л. Геохимические показатели фациально-генетических типов исходного органического вещества // Геохимия. - 2003. - № 5. - С. 554-560.

- Wakefield L.L & Grantham P.J. Variations in the sterane carbon number distributions of marine source rock derived crude oils through geological time // Organic Geochemistry. - 1988. - № 12. - 61-73. DOI: 10.1016/0146-6380(88)90115-5.

- Петров А.А. Геохимическая типизация нефтей // Геохимия. - 1994. - № 6. - С. 876-891.

- Radke M. Application of aromatic compounds as maturity indicators in source rocks and crude oils // Marine Petroleum Geology. - 1988. -Т. 5. — № 3. - С. 224-236. DOI: 10.1016/0264-8172(88)90003-7.

- Mango F.D. Invariance in the isoheptanes of petroleum // Science. - 1987. - Т. 237. - № 4814. - С. 514-517. DOI: 10.1126/ science.237.4814.514.

- Philp R.P. 1985 Fossil Fuel biomarkers: Applications and Spectra. - Нью-Йорк: Elsevier, 1985. - 294 с.

- Конторович А.Э., Богородская Л.И., Борисова Л.С. и др. Геохимия и катагенетические превращения керогена верхнеюрских отложений // Геохимия. - 2019. - Т. 64. - № 6. - С. 585-593. DOI: 10.31857/S0016-7525646585-593.

- Дахнова М.В., Назарова Е.С., Славкин В.С., Колосков В.Н., Алексеев А.Д. Геохимические методы в решении задач, связанных с освоением залежей нефти в верхнеюрских отложениях на западе Широтного Приобья // Геология нефти и газа. - 2007. - № 6. -С. 39-43.