Особенности видового состава сорной флоры Красноярского природного округа

Автор: Бекетова О.А., Иванова Н.В., Жохова Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены обобщенные результаты обследования территории лесостепи (Емельяновский и Сухобузимский районы) и тайги, подтайги (Казачинский и Енисейский районы) Красноярского края. Во всех районах среди сорного компонента наиболее многочисленными являются семейства Asteraceae Dumort., Brassicaceae Burnett., Poaceae Bernhart., Lamiaceae Lindl; Chenopodiaceae Vent., Caryophyllaceae Juss., Fabaceae Lindl., Polygonaceae Juss. и Boraginaceae Juss., которые включают от 70,2 до 77,9 % видов, остальные представлены одним-двумя. На сегетальные и сегетальнорудеральные виды приходится 38,4-39 % от общего числа сорняков. Среди сегетально- рудеральных сорных растений наиболее представительные по числу видов семейства Poaceae Bernhart., Asteraceae Dumort., Brassicaceae Burnett., Polygonaceae Juss., Lamiaceae Lindl. Значительных различий по структурному составу сорной флоры по зонам не выявлено. Следует отметить, что в по- следние годы в лесостепи в посевах полевых культур обильно произрастают такие виды, как Galium aparine L., Amaranthus blitoides S. Wats., стабильно присутствует Erodiumcicutarium (L.) L'Her., можно отметить более частую встречаемость Chenopodium aristatum Кроме того, довольно часто встречаются одиночные растения Artemisia vulgaris L. в посевах яровых зерновых культур. В подтаежной зоне на обследованных территориях Енисейского и Казачинского районов не выявлены такие виды, как Galium aparine L., Amaranthus blitoides S. Wats.

Сорные растения, сегетальные виды, рудеральные виды, лесостепь, тайга и подтайга, красноярский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140243410

IDR: 140243410 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Особенности видового состава сорной флоры Красноярского природного округа

Введение . Видовой состав сорных растений и их обилие изменяются на различных территориях и зависят не только от экологических факторов, но и от технологий возделывания культур, объемов применения химических средств защиты, площадей нарушенных территорий, заброшенных угодий и необрабатываемых земель, которые являются источником распространения вредоносных и заносных видов.

Изучение региональных особенностей динамики распространения видов сорных растений на сельскохозяйственных землях и нарушенных территориях позволяет получить сведения для разработки стратегии регулирования численности сорного компонента флоры и сохранения видового разнообразия местности.

Цель исследования . Анализ особенностей распространения видов сорных растений сеге-тальных и рудеральных местообитаний на территории Емельяновского, Сухобузимского, Енисейского и Казачинского районов Красноярского края.

Материалы и методы. Объектом исследования является сорный компонент флоры Красноярского края. Изучение сорной флоры как се-гетальных, так и рудеральных местообитаний проводили маршрутно-рекогносцировочным методом обследования территории, описанным в работах Н.Н. Луневой [1], Н.Н. Луневой,

-

Е .Н. Мысник [2]. Латинские названия сорных видов даны в основном по С.К. Черепанову [3], с учетом уточнений «Конспекта флоры Сибири: сосудистые растения» [4].

В течение 2014–2018 гг. проводили обследование сегетальных и рудеральных местообитаний территории лесостепи (Емельяновский и Сухобузимский районы) и тайги, подтайги (Каза-чинский и Енисейский районы) Красноярского края.

Красноярский природный округ включает Красноярскую лесостепь и окружающую её подтайгу. Красноярская лесостепь расположена на территории трех административных районов – северо-восточной части Емельяновского, западной половине Сухобузимского, западной части Большемуртинского (до р. Енисей); на севере и северо-западе Красноярская лесостепь постепенно сменяется подтайгой и далее тайгой Западно-Сибирской низменности. С юга на север лесостепь простирается с полосой подтайги на 200 км, протяженность с запада на восток составляет не более 80 км, площадь лесостепи составляет 777 тыс. га, а вместе с подтайгой – 2209 тыс. га.

Казачинский район находится в центральной части Красноярского края, в 160–230 км к северу от г. Красноярска и в 110–130 км от г. Енисейска, граничит на востоке с Пировским районом, на севере – с Енисейским и Мотыгинским районами, на западе – с Тасеевским районом, на юге – с Большемуртинским районом. Енисейский район расположен на северо-западе Красноярского края в среднем течении реки Енисей, районный центр – на расстоянии 328 км от г. Красноярска. Район граничит на севере с Ту-руханским, на северо-востоке – с Эвенкийским, на востоке – с Северо-Енисейским и Мотыгин-ским районами, на юге границы Енисейского района подходят к Пировскому, Казачинскому, Бирилюсскому и Тюхтетскому районам, на западе и северо-западе район граничит с Томской и Тюменской областями. Климат в районе резко континентальный.

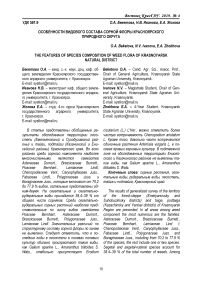

Результаты и их обсуждение. Обследована по протяженности довольно обширная территория от центра (г. Красноярск и его окрестности – Емельяновский район) к северной границе земледельческой части Красноярского края (Енисейский район), выявлено 117 видов сорных растений из 27 семейств. Как было установлено ранее в наших исследованиях [5, 6], как для лесостепи (Емельяновский и Сухобу-зимский районы), так и для подтаежной зоны среди сорной флоры наиболее многочисленными являются семейства Астровые (Asteraceae Dumort.), Капустные (Brassicaceae Burnett.), Мятликовые (Poaceae Bernhart.), Яснотковые

(Lamiaceae Lindl); Маревые (Chenopodiaceae Vent.), Гвоздичные (Caryophyllaceae Juss.), Бобовые (Fabaceae Lindl.), Гречишные (Polygonaceae Juss.) и Бурачниковые (Boraginaceae Juss.) [5, 6]. Число видов этих семейств составляют 70,2– 77,9 % от общего числа, остальные семейства представлены одним-двумя видами (табл. 1).

Таблица 1

Распределение семейств сорных растений по числу видов и приуроченности к местам обитания

|

Семейство |

Емельяновский р-н |

Сухобузимский р-н |

Енисейски |

й, Казачинский р-ны |

|||||

|

Общее число видов, шт. |

Из них |

Общее число видов, шт. |

Из них |

Общее число видов, шт. |

Из них |

||||

|

С, СР |

РС, Р |

С, СР |

РС, Р |

С, СР |

РС, Р |

||||

|

1. Asteraceae Dumort. |

17 |

3 |

14 |

15 |

4 |

11 |

18 |

4 |

14 |

|

2. Brassicaceae Burnett. |

11 |

3 |

8 |

14 |

5 |

9 |

12 |

5 |

7 |

|

3. Poaceae Bernhart |

8 |

6 |

2 |

9 |

7 |

2 |

8 |

6 |

2 |

|

4. Lamiaceae Lindl. |

6 |

1 |

5 |

8 |

3 |

5 |

9 |

3 |

6 |

|

5. Polygonaceae Juss. |

3 |

3 |

- |

7 |

4 |

3 |

5 |

3 |

2 |

|

6. Caryophyllaceae Juss. |

4 |

1 |

3 |

6 |

1 |

5 |

3 |

1 |

2 |

|

7. Chenopodiaceae Vent. |

5 |

2 |

3 |

5 |

2 |

3 |

6 |

2 |

4 |

|

8. Boraginaceae Juss. |

1 |

1 |

2 |

4 |

1 |

3 |

1 |

1 |

- |

|

9. Plantaginaceae Juss. |

2 |

1 |

1 |

3 |

1 |

2 |

1 |

1 |

- |

|

10. Fabaceae Lindl. |

4 |

2 |

2 |

3 |

2 |

1 |

5 |

2 |

3 |

|

11. Ranunculaceae Juss. |

2 |

- |

2 |

2 |

- |

2 |

2 |

- |

2 |

|

12. Amaranthaceae Juss. |

2 |

2 |

- |

2 |

2 |

- |

1 |

1 |

- |

|

13. Urticaceae |

2 |

- |

2 |

2 |

- |

2 |

2 |

- |

2 |

|

14. Equisetaceae Rich. ex DC. |

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

- |

|

15. Rosaceae |

2 |

- |

2 |

2 |

- |

2 |

1 |

- |

1 |

|

16. Primulaceae |

1 |

- |

1 |

2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

|

17. Malvaceae |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

|

18. Geraniaceae Juss. |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

|

19. Scrophulariaceae Juss. |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

|

20. Convolvulaceae Juss. |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

|

21. Rubiaceae Juss. |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

- |

- |

- |

|

22. Cannabaceae Endl. |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

|

23. Fumariaceae |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

- |

- |

- |

|

24. Solanaceae |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

|

25. Violaceae Batsch |

2 |

- |

2 |

1 |

1 |

- |

2 |

1 |

1 |

|

26. Apiaceae |

2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

2 |

- |

2 |

|

27. Euphorbiaceae Juss. |

1 |

- |

1 |

- |

- |

- |

1 |

- |

1 |

|

Всего 27 |

87 |

29 |

58 |

95 |

37 |

58 |

86 |

33 |

53 |

Примечание . С – сегетальные; СР – сегетально-рудеральные; РС – рудерально-сегетальные; Р –

рудеральные.

Значительных различий по структурному со- щих семейств на обследованной территории ставу сорной флоры лесостепи и тайги, подтай- составляют от одного до четырех видов.

ги не выявлено, отличия по числу видов веду-

Наиболее устойчивы и обильны в посевах сорные растения, относящиеся к категории се-гетальных и сегетально-рудеральных видов. На обследованной территории лесостепи (Емелья-новский и Сухобузимский районы) и тайги, под- тайги (Казачинский и Енисейский районы) на сегетальные и сегетально-рудеральные виды приходится 38,4–39 % от общего числа видов сорняков (табл. 2).

Таблица 2

|

Группа сорных видов в зависимости от местообитания |

Емельяновский р-н |

Сухобузимский р-н |

Казачинский, Енисейский р-ны |

|

Сегетальные |

3 |

5 |

5 |

|

Сегетально-рудеральные |

26 |

32 |

28 |

|

Рудерально-сегетальные |

48 |

46 |

44 |

|

Рудеральные |

10 |

12 |

9 |

Число видов сорных растений в зависимости от местообитания, шт.

На территории Казачинского и Енисейского районов выявлено 5 сегетальных видов сорных растений, как и для лесостепи [5, 6]: Avena fatua L., овес пустой, овсюг обыкновенный; Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., ежовник обыкновенный, куриное или петушье просо; Bromus secalinus L., костер ржаной, обнаружен в посевах озимых культур; Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., гречиха татарская, встречается в посевах гречихи; Centaurea cyanus, василек синий.

На всей территории наиболее часто встречается Avena fatua L. в посевах зерновых и пропашных культур (1–3 балла). Значительное рас- пространение в лесостепи имеет Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. в посевах не только кормовых, но и зерновых культур (2–3 балла), что в предыдущие десятилетия не наблюдалось. В настоящее время Centaurea cyanus встречается значительно реже (1–2 балла).

Среди сегетально-рудеральных сорных растений наиболее представительные по числу видов семейства Poaceae Bernhart., Asteraceae Dumort., Brassicaceae Burnett., Polygonaceae Juss., Lamiaceae Lindl. [5, 6], что является характерным для всей обследуемой территории (табл. 3).

Таблица 3

|

Семейство |

Емельяновский р-н |

Сухобузимский р-н |

Казачинский, Енисейский р-ны |

|

Poaceae Bernhart. |

6 |

7 |

6 |

|

Asteraceae Dumort. |

3 |

4 |

4 |

|

Brassicaceae Burnett. |

3 |

5 |

5 |

|

Polygonaceae Juss. |

3 |

3 |

3 |

|

Lamiaceae Lindl. |

1 |

3 |

3 |

Число сегетальных и сегетально-рудеральных видов сорных растений

На территории лесостепи и тайги, подтайги семейство Poaceae Bernhart. включает следующие сегетально-рудеральные виды: Elytrigia repens (L.) Nevski, пырей ползучий; Setaria pumila (Poir.) Schult., щетинник низкий (сизый), мышей сизый; Setaria viridis (L.) Beauv., щетинник зеленый, мышей зеленый; Panicum miliaceum var. Ruderale Kitag., просо сорное [5,

-

6]. Следует отметить, что на территории лесостепи обилие Setaria viridis (L.) Beauv. снизилось, а Panicum miliaceum var. Ruderale Kitag. увеличилось.

Сегетально-рудеральные представители семейства Asteraceae Dumort.: Cirsium setosum (Willd.) Bess., бодяк щетинистый, осот розовый; Sonchus arvensis L., осот полевой, осот желтый, или осот молочайный; Сrepis tectorum L., скерда кровельная. Так как данные виды обильно произрастают на всей территории, следовательно, требуется система мероприятий по снижению их численности [5, 6].

Виды семейства Brassicaceae Burnett.: Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., пастушья сумка обыкновенная; Thlaspi arvense L., ярутка полевая; Brassica juncea (L.) Czern., горчица са-рептская, Brassica campestris L., капуста полевая Sinapis arvensis L., горчица полевая в посевах яровых культур – присутствуют необильно [5, 6].

Виды семейства Polygonaceae Juss.: Fallopia convolvulus (L.) A. Love., гречишка вьюнковая, фаллопия вьюнковая; Polygonum aviculare L., горец птичий; Rumex acetosella L., щавель малый – произрастают необильно в посевах сельскохозяйственных культур, следует обратить внимание на Fallopia convolvulus (L.) A. Love., так как этот вид еще два десятилетия назад доминировал в посевах зерновых культур.

Семейство Lamiaceae Lindl представлено видами Galeopsis bifida Boenn., пикульник двунад-резанный, двурасщепленный, жабрей; Galeopsis ladanum L., пикульник ладанниковый, мягковолосый, медунка; Galeopsis speciosa Mill., пикуль-ник заметный, красивый, зябра, жабрей [5, 6]. Из последних видов стабильно присутствует в посевах сельскохозяйственных культур в течение более 50 лет Galeopsis bifida Boenn (1–2 балла).

Кроме того, повсеместно встречаются один-два вида других семейств, которые стабильно присутствуют в посевах сельскохозяйственных культур и некоторые из них доминируют. Такими видами являются Amaranthus retroflexus L., щирица запрокинутая; Amaranthus blitoides S. Wats., щирица жминдовидная; Cannabis ruderalis Janish., конопля сорная; Convolvulus arvensis L., вьюнок полевой, березка; Galium aparine L., подмаренник цепкий; Erodium cicutarium (L.) L'Her., аистник цикутовый, журавельник цикуто-вый; Equisetum arvense L., хвощ полевой; Melilotus officinalis (L.) Pall., донник желтый, бур-кун желтый; Lappula squarrosa (Retz.) Dumort, липучка обыкновенная, оттопыренная, ежевид-ная; Мalva pussila Smith., мальва низкая, калачики, Chenopodium album L., марь белая; Chenopodium aristatum L., марь остистая; Plantago major L., подорожник большой; Stellaria graminea L., звездчатка злаковидная, злачная, пьяная трава; Stellaria media (L.) Vill., звездчатка средняя, мокрица (на огородах, при поливе).

В лесостепи в посевах полевых культур из перечисленных видов обильно произрастают Galium aparine L., Amaranthus blitoides S. Wats., стабильно присутствует Erodium cicutarium (L.) L'Her., можно отметить более частую встречаемость Chenopodium aristatum L. Кроме того, довольно часто одиночные растения Artemisia vulgaris L. встречаются в посевах яровых зерновых культур.

В подтаежной зоне на обследованных территориях Енисейского и Казачинского районов не выявлены такие виды, как Galium aparine L., Amaranthus blitoides S. Wats.

Обследование нарушенных территорий Красноярского края на предмет присутствия заносных растений является весьма актуальным, так как эти виды сначала поселяются именно на рудеральных местах, где при наличии благоприятных условий закрепляются и размножаются и через некоторое время могут переходить на посевные площади и становиться опасными сорняками.

По данным « Черной Книги флоры Сибири (2016) [7], на территории Красноярского края выявлены заносные виды: Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., ежовник обыкновенный, куриное или петушье просо; Galium aparine L., подмаренник цепкий; Axyris amaranthoides L., аксирис щири-цевый; Conyza canadensis (L.) Crong., мелколепестник канадский; Senecio vulgaris L., крестовник обыкновенный; Melilotus officinalis (L.) Pall., донник желтый, буркун желтый; Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray., горошек волосистый, пушистоплодный; Plantago lanceolate L., подорожник ланце-видный, ланцетолистный. Эти виды в основном могут активно расселяться и натурализоваться в нарушенных полуестественных и естественных местообитаниях.

Натурализация инвазионных видов ведет к снижению биоразнообразия экосистем, следствием этого может быть полная смена растительных формаций, также существует опасность гибридизации инвазионных видов с представителями местной флоры и появления более устойчивых и агрессивных в данном климате гибридов. Расселение инвазионных видов ведет к снижению продуктивности экосистем, это мо- жет являться прямой угрозой предприятиям сельского и лесного хозяйства.

Заключение . На обследованной территории 6. лесостепи (Емельяновский и Сухобузимский районы) и тайги, подтайги (Казачинский и Енисейский районы) Красноярского края значительных различий по структурному составу сорной флоры не выявлено. Наиболее многочислен- 7.

ными являются семейства Asteraceae Dumort., Brassicaceae Burnett., Poaceae Bernhart., Lamiaceae Lindl; Chenopodiaceae Vent., Caryophyllaceae Juss., Fabaceae Lindl., Polygonaceae Juss. и Boraginaceae Juss., которые включают от 70,2 до 77,9 % видов, остальные представлены одним-двумя. На сегеталь-ные и сегетально-рудеральные виды приходит- 1.

ся 38,4–39 % от общего числа сорняков. Среди сегетально-рудеральных сорных растений наиболее представительные по числу видов семейства Poaceae Bernhart., Asteraceae Dumort., Brassicaceae Burnett., Polygonaceae Juss., 2.

Lamiaceae Lindl.

Список литературы Особенности видового состава сорной флоры Красноярского природного округа

- Лунева Н.Н. Геоботанический учет засоренности посевов сельскохозяйственных культур//Методы мониторинга и прогноза развития вредных организмов. -М.; СПб., 2002. -С. 82-88.

- Лунева Н.Н., Мысник Е.Н. Методика изучения распространенности видов сорных растений//Методы фитосанитарного мониторинга и прогноза. -СПб., 2012. -С. 85-92.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). -СПб.: Мир и семья -95, 1995. -992 с.

- Конспект флоры Сибири: сосудистые растения/под. ред. Л.И. Малышева. -Новосибирск: Наука, 2005. -365 с.

- Бекетова О.А., Старикова Е.А. Анализ распределения видов сорных растений на сегетальных и рудеральных местообитаниях//Вестник КрасГАУ. -2016. -№ 11. -С. 103-109.

- Бекетова О.А. Сорная флора Емельяновского района//Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (17-19 апреля 2018 г.). -Красноярск, 2018. -С. 170-174.

- Черная Книга флоры Сибири/науч. ред. Ю.К. Виноградова, отв. ред. А.Н. Куприянов; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние; ФИЦ углуглехимии. -Новосибирск: Гео, 2016. -439 с.