Особенности внутреннего и внешнего обустройства погребальных сооружений у казахов юга Западной Сибири

Автор: Ахметова Ш.К., Толпеко И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Погребальный обряд остается одной из наиболее традиционных сторон жизни казахского населения юга Западной Сибири. Ведущую роль в его оформлении сыграл ислам. Однако важно учитывать и другие факторы. На действия, производимые непосредственно на кладбище во время и после похорон, существенное влияние оказали природно-географические условия: состояние грунта, флора, фауна. Во многом именно под их воздействием формировались локальные различия в погребальном обряде казахского населения различных территорий. На юге Западной Сибири они зафиксированы для конструкции могилы, оформления могильного холмика, строительства ограды. Обустройство могилы зависело от состава грунта. У мусульман в могильной яме принято делать боковую нишу - лахат. Для ее закрытия традиционно использовались местные материалы - дерн, дерево, саман, камыш, солома, сено. В некоторых местах лахат нельзя сооружать из-за сыпучего грунта. В этом случае покойного укладывают на дно могилы, и над ним из кирпичей возводят камеру с перекрытием. Покрытие могильного холмика несколькими слоями дерна (а на современном этапе - старой одеждой умершего) в степи и лесостепи необходимо для защиты погребения от хищников. Ограды вокруг могил первоначально делали из дерновых кирпичей, дерева, самана. Это были самые доступные местные строительные материалы, и они отвечали традициям ислама - не обрабатывались огнем. На первых этапах формирования погребального обряда у казахов юга Западной Сибири влияние природно-географических факторов было весьма значительным. На сегодняшний день многие стороны погребального обряда по-прежнему зависят от природно-географических условий. Лишь в сфере строительства оград на юге Западной Сибири это влияние практически отсутствует: на смену традиционным пришли промышленно изготовленные материалы.

Казахи, юг западной сибири, погребальные сооружения, могила, ислам, природно-географические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145080

IDR: 145145080 | УДК: 393 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.665-671

Текст научной статьи Особенности внутреннего и внешнего обустройства погребальных сооружений у казахов юга Западной Сибири

Казахское население проживает на юге Западно-Сибирской равнины в пределах Омской, Новосибирской, Тюменской, Томской, Курганской, Свердловской, Челябинской обл. и Алтайского края Российской Федерации. Географически к Западной Сибири отно сятся также Северо-Казахстанская обл. и значительная часть Кустанайской, Кокчетав-ской и Павлодарской обл. Республики Казахстан. В задачи исследования входит анализ способов погребения и различных конструкций погребальных сооружений казахов на юге Западной Сибири в конце XIX – начале XXI вв. в зависимости от конфессиональных и местных природно-географических условий. Работа построена на материалах Международной казахской археолого-этнографической экспедиции (далее – МКАЭЭ) ИАЭТ СО РАН 2019 г., в ходе которой были обследованы Омский, Таврический, Азовский, Шербакульский, Павлоградский, Марьяновский р-ны Омской обл. Авторы также использовали материалы МКАЭЭ Омского филиала (с 2018 г. – Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения) ИАЭТ СО РАН 2006–2018 гг., собранные на территориях степной и лесостепной зон Омской, Новосибирской обл. и Алтайского края (Россия) и степной зоны Павлодарской обл. (Казахстан).

Погребальный обряд казахов юга Западной Сибири формировался под влиянием ислама и под воздействием местных природно-географических условий. В результате, несмотря на его консервативность и традиционность, в каждой местности появились свои локальные особенности. На способы погребения оказывали влияние различные составляющие природных зон: грунт, флора и фауна.

Непосредственно процесс погребения начинается с копания могильной ямы ( қабір қазу ). Землю бросают на восточную сторону. Грунт из подбоя в могильной яме – лахата со стороны изголовья бросают на север, со стороны ног – на юг. Потом могилу закапывают в таком же порядке, в каком укладывали кучи земли. Лопату из рук в руки не передают. При определении глубины могилы существуют половые различия: для мужчины ее копают по пояс, для женщины по грудь. Это связано с му-666

сульманским представлением о большей греховности женщин, поэтому для них требуется более глубокое захоронение.

В ауле Карасарт Карасукского р-на Новосибирской обл. перед тем, как идти копать могилу, измеряют рост маита (тело умершего) палкой. Старший и опытный человек объясняет на месте (на кладбище) как надо ориентировать и копать могилу. Лахат там делают с запада. В ауле Баимбет Называевско-го р-на Омской обл. рост маита измеряют рейкой или веткой таволги ( байағаш ), которую потом втыкают в могилу. Лахат шириной 0,6–0,7 м, высотой около 0,5–0,65 м (по высоте сидящего человека) устраивают в западной стенке могилы. Маита ориентируют головой на север, поворачивая лицом на юго-запад, в сторону Мекки. В Павлодарской обл. лахат также делают в западной стенке могилы. По информации, полученной от Т.Б. Салыкбае-ва, на кладбище аула Куатовка Славгородского р-на Алтайского края лахат устраивают в южной стенке могильной ямы. Маита укладывают головой на запад, поворачивая лицом на юго-запад – в сторону Каабы. На кладбище аула Ащен Омского р-на Омской обл. лахат устраивают с северной стороны могилы. Его копают в длину примерно на 2 м, углубляя в стену в ширину и в высоту на 0,5 м. Маита укладывают головой на запад, а его лицо поворачивают на юг, в сторону Мекки. Следует отметить, что могилы часто ориентированы неправильно, направления определяются приблизительно. Информаторы объясняют это тем, что в основном стороны света определяли без компаса. По экспедиционным данным 2019 г. это остается актуальным и в настоящее время.

На кладбище аула Карасарт первую землю, вынутую из лахата, предварительно перетирают для мягко сти ладонями и кладут под голову. В некрополе Ащен под голову подкладывают сухую траву, дно ничем не выстилают. В Здвинском, Ка-расукском, Красноозерском, Купинском, Чановском и Чистоозерном р-нах Новосибирской обл. дно лахата застилают сеном или соломой.

Маита, завернутого в ковер или бархат, перевозят на специальных но силках или в табыте (де- ревянное корыто, оббитое изнутри тонким листом светлого металла, открытое у изножья). В Омской обл. табыт ставят возле могильной ямы. Развернув ковер или ткань, тело перевязывают в области ног, пояса и груди белыми вафельными полотенцами в 1,5 м длиной. В последние годы в ауле Балан-гуль Саргатского р-на Омской обл. вместо вафельных полотенец стали использовать, оставшееся от акирета (саван) белое полотно, которое разрезают на полосы длиной в 1,5 м и шириной в 0,3 м. Три человека, стоящие внутри ямы в соответствии с тремя повязанными частями тела, берут в правые руки концы полотенец, опускают маита в могилу и укладывают в лахат. Опускать тело помогают три человека, стоящие возле ямы. Лицо умершего поворачивают в сторону Каабы. По шариату мужчинам нельзя смотреть на тело женщины, поэтому при опускании в могилу над ним сверху держат ковер или бархатную ткань, в которую оно было завернуто. Каждый должен бросить в могилу немного грунта лопатой, которую при этом из рук в руки не передают, а кладут на землю. При этом у казахов принято говорить следующее пожелание умершему: «Топырағы жеңіл болсын» («Да будет тебе земля пухом»). Именно поэтому, согласно мусульманской традиции, чтобы земля не давила на тело, в конструкции могильной ямы предусмотрена ниша. Следует отметить, что эта традиция характерна для всех мусульман [Гаджиева, 1979, с. 128; Гаджиева, 1985, с. 289; Томилов, 1983, с. 112].

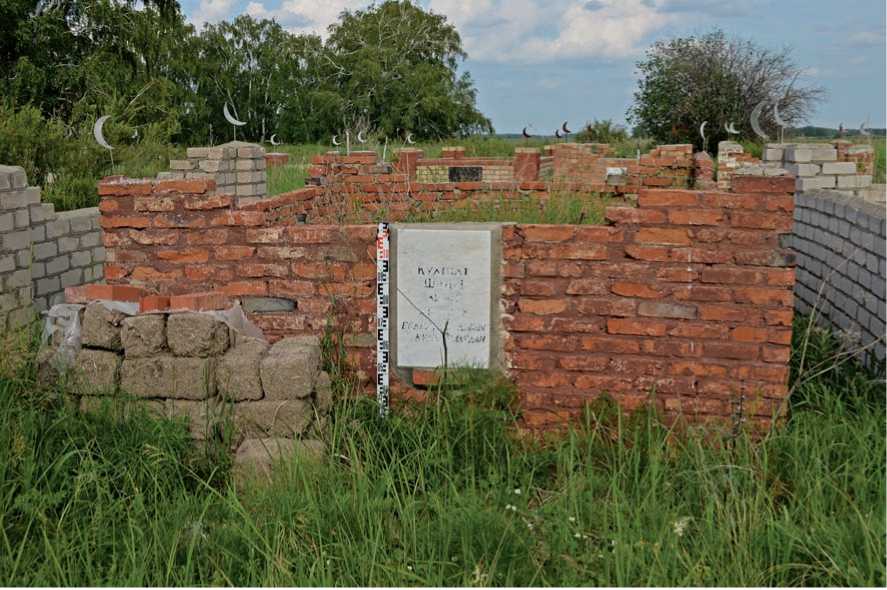

Природно-географические условия определяли и то, как закрывают лахат . До первой трети XX в. в степной зоне его заделывали дерном ( шім ). Его же использовали для строительства оград вокруг могил – торткулаков . В то время это был самый распространенный строительный материал, который казахи повсеместно применяли для строительства жилищ и хозяйственных построек. По нашим данным, это характерно как для степной, так и лесостепной зон. Со временем, когда появились разрушающиеся дома из самана, кирпичи из них стали использовать для закладки лахата, как, например, в ауле Кайдаул Павлоградского р-на Омской обл. Лишние кирпичи (как и другие строительные материалы) с кладбища выносить нельзя. Их аккуратно складывают рядом с могилой (рис. 1). В дальнейшем они могут быть использованы во время других похорон.

В лесостепной зоне лахат также могли закрывать косым накатом из березовых бревен или жердей разной толщины. В настоящее время, в связи с повышением грунтовых вод в Омской обл., березовые стволы перестали применять из-за быстрого гниения. По этой причине для закрытия лахата теперь предпочитают использовать саман из забро-

Рис. 1. Саманные кирпичи, оставшиеся от закрытия лахата, на кладбище аула Кайдаул, Павлоградский р-н Омской обл. Фото И.В. Толпеко, 2019 г.

шенных домов или сосновые доски ( тақтай ) (аулы Шербакульского р-на Омской обл.). Интересна традиция применения саманных кирпичей для закрытия лахата . Как правило, на кладбище после строительства оград остаются кирпичи. Лахат могут закладывать и ими, но информаторы отмечали, что красный кирпич для этого нельзя использовать из-за его огненной обработки. Согласно исламской традиции лахат можно закрывать только необожженным кирпичом или деревом.

Накат из стволов покрывали соломой, травой, камышовыми щитами, чтобы на тело не попала земля. В аулах Здвинского, Карасукского, Красно-зерского, Купинского, Чановского и Чистоозерного р-нов Новосибирской обл. подбой по диагонали перекрывают досками, которые сверху накрывают пленкой, рубероидом или соломой для защиты от проникновения влаги и грызунов. Это характерно и для Омской обл. В Павлодарской обл. лахат закладывают досками, кирпичом или камнем.

Данные, полученные из разных мест юга Западной Сибири, свидетельствуют о том, что обустройство могильной ямы зависит от плотности земли. В пределах одной административно-территориальной зоны могут быть разные виды грунта и, соответственно, разные варианты обустройства могильной камеры. Наиболее распространенными являются могилы с лахатом . Они характерны для всех обследованных территорий, за исключением отдельных р-нов Алтайского края и Павлодарской обл.

В местах с песчаным или каменистым грунтом могила копается по ямному типу, без подбоя ( жар-ма ) (Михайловский р-н Алтайского края, часть Ба-ян-Аульского р-на Павлодарской обл.). Устройство боковой ниши там невозможно. Поэтому тело кладут на дно ямы и выкладывают вокруг него из кирпича камеру со сводчатым перекрытием, прямоугольную в поперечном и трапециевидную в продольном разрезах. Иногда кирпичные стенки камеры делают прямыми, а сверху ее перекрывают бетонной или каменной плитой. Так же, как и при подбойном типе могилы, отдельно откладывают первый слой земли, который кладут под голову маита.

После засыпки могилы на поверхности образуется небольшой холмик. Родственники должны следить за тем, чтобы он не разрушался, не проседала земля, не обнажился лахат , тело не пострадало от хищников. За могилами присматривают старики и имамы. Например, имам аула Большой Искак К.Х. Тютин следит за несколькими кладбищами, расположенными в округе, регулярно их объезжая. В случае необходимости могильный холмик подсыпается землей, которую берут рядом с захоронением.

На многих казахских кладбищах Омской обл., в старой их части, нами были зафиксированы овальные насыпи довольно больших размеров, без ограждения [Ахметова, Толпеко, 2017, с. 20]. За д. Луговое (Таврический р-н Омской обл.), у дороги в сторону аула Байдалин, расположено старое казахское кладбище, часть которого ушла под дорожное покрытие. Общее количество могил, визуально фиксируемых на сегодняшний день, ок. 30. В южной части некрополя находится группа захоронений с выделяющейся по центру большой курганообразной насыпью. Длина большой насыпи – 8 м, ширина – 4,5 м, высота – ок. 1 м. Она окружена ровиком. С востока к ней примыкает насыпь длиной 4 м и шириной 2,5 м, высотой 0,4 м, также окруженная ровиком. С запада к ней примыкает еще одна насыпь: длиной 5,5 м, шириной 3,7–3,8 м, высотой 0,6 м, с ровиком. Все три насыпи овальной формы. Ровики переходят один в другой, однако между насыпями они прослеживаются четко. На каждой насыпи фиксируется небольшая западина овальной формы, ориентированная по длинной оси. Они немного смещены от центра (возможно, просевшие могилы с подбоем). Подобные объекты зафиксированы на кладбище Каржас в г. Омске [Иващенко, 2010, с. 125–126] и др. В 2019 г. была получена информация о том, как возникали такие насыпи на кладбище аула Кайдаул Павлоградского р-на Омской обл. Некрополь был заложен примерно в XVIII – начале XIX вв. З.Ж. Жумабеков (1935 г.р.) сообщил, что в старые времена ограды не делали, а могильный холмик обкладывали дерновыми пластами в несколько слоев (три-четыре), чтобы росла трава. Их называли тYйе ар^асы (спина верблюда). Мощность используемых дерновых пластов, вероятно, составляла 0,15–0,2 м. Таким образом, над могильным холмиком образовывался дополнительный слой мощностью до 0,6–0,8 м, предохраняя захоронение от разрушения (проседания земли) и защищая его от проникновения хищников.

На всех кладбищах Омской обл., обследованных в 2019 г., была зафиксирована традиция покрытия могильного холмика недавнего захоронения старой одеждой умершего (рис. 2). Она хорошо прослеживается для степной и юга лесостепной зоны, где необходимо уберечь могилу от проникновения хищников, в первую очередь степных хорьков. Были случаи, когда мелкие хищники вытаскивали трупы из могил. На кладбище Ащен на них даже ставили капканы.

Казахская традиция сооружения ограды вокруг захоронения также развивалась на территории юга Западной Сибири под влиянием природных условий. Первоначально ограды делали из наиболее доступного материала – дерновых кирпичей (пластов).

Рис. 2. Могила, покрытая курткой умершей, на кладбище Ащен, Омский р-н Омской обл. Фото Ш.К. Ахметовой, 2019 г.

Рис. 3. Разрушающаяся ограда из саманных кирпичей на кладбище аула Жумабай, Шербакульский р-н Омской обл. Фото И.В. Толпеко, 2019 г.

Затем стали использовать саман (рис. 3) и дерево. До 1970–1980-х гг. для ограждения могил в лесостепной зоне Омской обл. делали забор из бревен и жердей или из штакетника: зираты Бараба Шер-бакульского р-на (рис. 4), Ащен Омского р-на Омской обл. и др. Причем первый вариант (из бревен и жердей), по сообщению имама мечети аула Большой Искак К.Х. Тютина, более ранний. Поскольку многие такие ограды гнили и обрушивались, сгорали во время пожаров, то вместо них стали делать металлические ограды (рис. 5), а в конце XX – начале XXI в. строить кирпичные торткулаки. В степной зоне ограды строили из дерновых кирпичей, а позже – из самана. В дальнейшем их также сменили ограды из обожженного кирпича, бетона и различные комбинированные конструкции.

Рис. 4. Ограда из жердей на кладбище Бараба, Шербакульский р-н Омской обл. Фото И.В. Толпеко, 2019 г.

Рис. 5. Разрушенная ограда из штакетника внутри металлической ограды на кладбище Бараба, Шербакуль-ский р-н Омской обл. Фото Ш.К. Ахметовой, 2019 г.

Анализ погребального обряда казахского населения юга Западной Сибири позволяет сделать вывод не только об исламском характере погребального обряда, но и о влиянии природно-географических условий на действия, осуществлявшиеся непосредственно на кладбище во время и после погребения. Конструкция могилы (наличие или отсутствие лахата ) зависела от состава грунта. Материалы, которыми закрывали лахат, традиционно 670

использовались местные – дерево (береза), дерн, саман, камыш, солома, сено. Лишь позднее, с появлением новых возможностей, стали применяться полиэтиленовая пленка, рубероид и сосновые доски, иногда – промышленно изготовленный кирпич. Покрытие могильного холмика в прошлом несколькими слоями дерна, на современном этапе – старой одеждой умершего в условиях степи и юга лесостепи необходимо для защиты тела по- гребенного от хищников. Ограды также первоначально делали из дерновых кирпичей, дерева, самана – самых доступных местных строительных материалов, которые отвечали традициям ислама (не подвергались обработке огнем). На сегодняшний день современные веяния все сильнее входят в традиционный погребальный обряд казахского населения юга Западной Сибири, особенно в той его части, которая касается кладбища. Воздействие природно-географических факторов на некоторые стороны погребального обряда (например, на строительство оград) практически отсутствует.

Список литературы Особенности внутреннего и внешнего обустройства погребальных сооружений у казахов юга Западной Сибири

- Ахметова Ш.К., Толпеко И.В. К вопросу о периодизации казахских кладбищ Среднего Прииртышья // Социосфера. - 2017. - № 4. - С. 18-23

- Гаджиева С.Ш. Очерки семьи и брака у ногайцев: XIX - начало XX в. - М.: Наука, 1979. - 167 с

- Гаджиева С.Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX - начале XX в. - М.: Наука, 1985. - 358 с

- Иващенко С.Н. Курганный могильник Омск-Каржас-1 и специфика его изучения // Казахи России: История и современность: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (20-23 мая 2009 г., Омск). - Омск, 2010. -Т. 2. - С. 122-127

- Томилов Н.А. Очерки этнографии тюркского населения Томского Приобья (этническая история, быт и духовная культура). - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. - 215 с