Особенности внутрисемейного взаимодействия при первом психотическом эпизоде у больных с расстройствами шизофренического спектра

Автор: Ривкина Наталья Михайловна, Шамрей Владислав Казимирович, Курасов Евгений Сергеевич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 3 (104), 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования явилось изучение формирующихся на инициальных этапах заболевания девиаций внутрисемейного взаимодействия у пациентов с расстройствами шизофренического спектра (РШС) с первыми психотическими эпизодами. Г руппу обследованных составила 51 семья пациентов с РШС с первыми психотическими эпизодами (длительностью заболевания менее пяти лет, количество приступов - не более трех), получавших медикаментозное лечение без включения в программы психосоциальной терапии. Также были обследованы 53 родственника, регулярно контактировавшие с больными на всех этапах болезни. Качественный анализ представлений семьи о различных аспектах психических расстройств, психоэмоциональной реакции на стресс заболевания проводился с помощью «Карты оценки влияния психического расстройства на функционирование семьи». Исследование показало, что модели изменения внутрисемейного взаимодействия находятся в тесной связи с клиническими особенностями РШС и его феноменологической структурой. Формирующиеся на этапе первых психотических приступов дисфункции семейного взаимодействия обнаруживают наибольшую возможность их коррекции. Результаты данного исследования подтверждают значимость и необходимость включения семейных воздействий, нацеленных на предупреждение формирования девиаций общения с больным и носящих превентивно-сберегающий характер, в систему помощи больным на этапе первого психотического эпизода.

Расстройства шизофренического спектра, первый психотический эпизод, дисфункции семейного взаимодействия, семейные интервенции

Короткий адрес: https://sciup.org/142222089

IDR: 142222089 | УДК: 616.895.8:340.631.4:316.812.1-058.8 | DOI: 10.26617/1810-3111-2019-3(104)-5-13

Текст научной статьи Особенности внутрисемейного взаимодействия при первом психотическом эпизоде у больных с расстройствами шизофренического спектра

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в сфере нейробиологии и психофармакологии, шизофрения и расстройства шизофренического спектра (РШС) по-прежнему представляют собой группу заболеваний, наиболее угрожающих социальному функционированию больных [1, 5, 10, 11]. Авторами современных исследований показано, что наибольшие «социальные потери» пациента происходят в первые пять лет болезни [1, 2, 7]. При этом в силу специфических прогностических особенностей первые эпизоды этого психического расстройства исследователи выделяют в отдельную группу, требующую специализированных подходов не только в проведении фармакотерапии, но и в стратегиях психосоциальной поддержки [2, 10, 11].

Многочисленными исследованиями первого психотического эпизода при РШС [1, 8, 9, 10, 12] доказано, что сочетание оптимальной фармакотерапии с психосоциальными семейно- ориентированными воздействиями сберегающе-превентивного характера способствует положительному влиянию на социальное функционирование пациента. В ряде работ [5, 6, 7, 12, 14] подчеркивается актуальность разработки комплексных программ дифференцированных семейных воздействий с учетом моделей внутрисемейного взаимодействия, формирующихся вследствие клинико-социальных особенностей РШС. В связи с этим значение и содержание этого компонента воздействия в системе комплексной помощи больным данной категории нуждается в дальнейшем изучении [1, 5].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить особенности девиаций внутрисемейного взаимодействия у пациентов с расстройствами шизофренического спектра на этапе первого психотического эпизода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Группу обследованных составил 51 пациент с диагнозом расстройства шизофренического спектра с первым психотическим эпизодом (длительностью заболевания менее пяти лет, количество приступов – не более трех). Все они получали медикаментозное лечение в виде стандартного динамического наблюдения без включения в программы психосоциальной терапии и мероприятия семейного психосоциального воздействия.

Критериями включения в исследование являлись наличие признаков РШС, возраст больных от 18 до 50 лет, способность пациента понимать и выполнять требования процедур исследования (психометрических шкал, экспериментально-психологических методик и т.д.), наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании. Критериями исключения из исследования являлись наличие любого из перечисленных признаков: возраст (на момент обследования) моложе 18 и старше 50 лет, наличие сопутствующих тяжелых соматических и неврологических заболеваний, отказ пациента от участия в исследовании.

Средний возраст изученного контингента больных составил 23,7±10,3 года, при этом лица мужского пола составили большинство (60,8% ‒ 31 человек), женского пола – 39,2% (20 человек). Клинические диагнозы больных были представлены шизофренией параноидной (F20.0) – 15 случаев (29,4%), острым полиморфным психотическим расстройством (F23.0) – 13 (25,5%), шизоаффективным (F25) и шизотипическим (F21) расстройствами ‒ 13 (25,5%) и 10 (19,6%) соответственно.

С целью изучения особенностей отношения членов семей при манифестации психического расстройства, а также формирующихся особенностей взаимодействия с больным совместно с пациентами в исследовательскую выборку были включены 53 родственника: 38 наблюдений (71,7%) – оба родителя семьи пациента, 10 (18,9%) – один из родителей больного, 3 (5,7%) супруга и 2 (3,7%) сиблинга.

Критериями включения в исследование родственников являлись наличие их регулярного контакта с больным на всех этапах заболевания, наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании. Критериями исключения из исследования являлись наличие любого из перечисленных признаков: возраст (на момент проведения обследования) моложе 18 лет, наличие сопутствующих тяжелых психических расстройств, отказ от участия в исследовании.

Качественный анализ представлений семьи о различных аспектах психического расстройства больного («бремени семьи»), а также психоэмоциональной реакции на стресс, обусловленный заболеванием, проводился с помощью специально разработанной «Карты оценки влияния психического расстройства на функционирование семьи» [4]. Карта состояла их трех основных блоков (влияние болезни на семью и особенности внутрисемейного взаимодействия; оценка участия семьи в процессе лечения и реабилитации пациента; стратегии совладания и ресурсный потенциал семьи в преодолении кризисной ситуации). При этом особое внимание уделялось изучению характера взаимодействия родственников с пациентом, а также оценке индивидуальных потребностей семей в психосоциальной поддержке.

Данные, полученные при обследовании, сопоставлялись с особенностями развития дебюта, клинической картиной РШС, длительностью его манифестации и темпом прогредиентности процесса.

Статистическая обработка результатов исследований выполнялась нами с использованием пакетов статистических программ SPSS 17.0 и «Microsoft Excel 2003». Данные были представлены в виде средних арифметических со стандартными квадратичными отклонениями (m±σ). Средние групповые значения, дисперсия результатов исследования, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значения показателей были рассчитаны с помощью модуля описательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

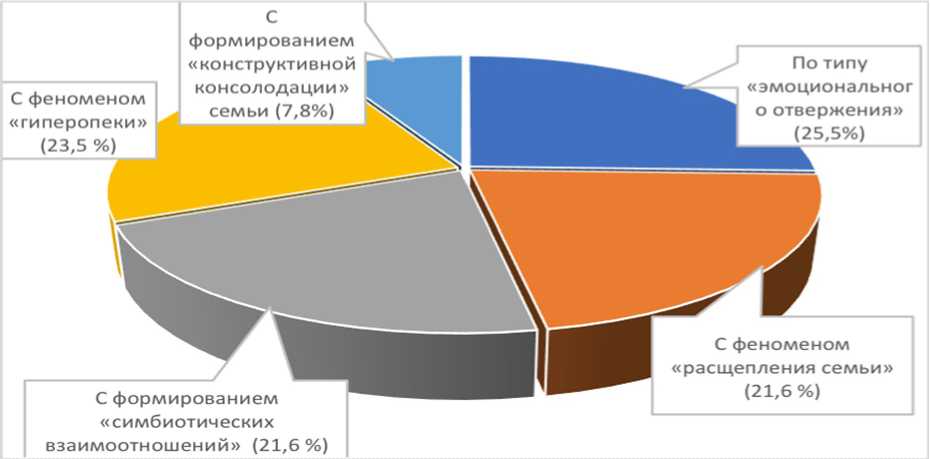

Проведенное исследование показало, что характер изменений внутрисемейного взаимодействия зависел от двух основных факторов: клинической картины РШС и феноменологических особенностей ведущей психопатологической симптоматики. В ходе проведенного анализа было выделено пять моделей внутрисемейного взаимодействия с больным, представленных на рисунке 1.

Четыре модели распределились примерно с одинаковой частотой в семьях больных РШС: 1) по типу «эмоционального отвержения» (25,5%), 2) с феноменом «расщепления семьи» (21,6%), 3) с формированием «симбиотических взаимоотношений» (21,6%), 4) с феноменом «гиперопеки» (23,5%), за исключением пятой модели, имевшей минимальный удельный вес ‒ с формированием «конструктивной консолидации» семьи (7,8%).

Р и с у н о к 1. Модели внутрисемейного взаимодействия в семьях больных РШС

Первую группу (n=13) составили семьи (мужчин – 61,5%, женщин – 38,5%), в которых сформировалась модель отношений с больным по типу «эмоционального отвержения». Диагнозы этих пациентов были представлены шизофренией параноидной (F20.0) – 69,2%, острым полиморфным психотическим расстройством (F23.0) – 15,4% и шизоаффективным расстройством (F25) – 15,4%.

Установлено, что в 84,6% наблюдений РШС имели подострое начало и манифестировали с полиморфного бредового приступа, развившегося на фоне отчетливой психопатоподобной симптоматики в продромальном периоде. На этапе манифестации расстройства семьи таких больных искали пути помощи больному, пытались контролировать соблюдение лекарственного режима, активно контактировали с врачами. При появлении и усилении агрессивного поведения в адрес родных (76,2% наблюдений) отношение членов семьи к пациенту изменялось, становилось более дистантным и формальным.

В ремиссии у пациентов этой группы с РШС сохранялись устойчивые параноидные переживания с идеями отношения (76,9%), «чужих родителей» (15,4%), бредовым поведением с вовлечением родственников в круг бредовых переживаний, выраженной вербальной и физической агрессией в адрес членов семьи. Важным является факт того, что в большинстве наблюдений (76,9%) больные оставались недостаточно критичными к своему заболеванию и, как следствие, слабо комплаентными.

Несмотря на проводимое лечение, достаточно быстро нарастала дефицитарная симптоматика апатоабулического круга с эмоциональным оскудением, потерей прежних социальноролевых позиций больных.

Результаты исследования продемонстрировали, что в 46,2% случаев родственники характеризовали взаимоотношения в семье до начала заболевания как доброжелательные, теплые, поддерживающие и отмечали появление эмоционального напряжения и конфликтов на фоне нарастания агрессивного поведения больного. При усилении выраженности негативной симптоматики большинство родственников данной группы не считали «болезненным» характер состояния пациента и считали его агрессию «беспричинными издевательствами» (69,2% наблюдений).

Следует особо отметить факт того, что вследствие отсутствия понимания «болезненного» характера поведения пациента родственники реагировали на подобное поведение «традиционными» запретами, а также пытались «переубедить» больного в неадекватности восприятия происходящего или «воспитать» его. Подобная реакция близких, как правило, ещё более усиливала агрессию пациента и провоцировала новые семейные конфликты. Пытаясь «хоть как-то защитить» себя от «непредсказуемого» поведения больного, 84,6% родственников эмоционально «дистанцировались», старались минимизировать контакт с ним, что в дальнейшем только усугубляло разобщенность семьи.

Вторую группу (n=11) составили семьи (мужчин - 54,5%, женщин - 45,5%), в которых на фоне РШС у родственника наблюдалось формирование своеобразного феномена «расщепления семьи» с формальным уходом за больным. Среди пациентов данной группы были выявлены: шизофрения параноидная (F20.0) - 36,4%, острое полиморфное психотическое расстройство (F23.0) - 36,4%, шизоаффективное расстройство (F25) - 18,1% и шизотипическое расстройство (F21.1) - 9,1% наблюдений.

Установлено, что достоверно чаще начало болезни у этих пациентов носило острый, реже - подострый тип (72,7% и 24,3% соответственно, p<0,05). Как правило, РШС манифестировало в виде полиморфного аффективно-бредового приступа с бредовым поведением пациента (63,3%), выраженными колебаниями настроения и сниженным аффектом (54,5%). Исследование же динамики состояния этих больных показало, что во всех случаях (при последующих приступах болезни) к бредовым переживаниям присоединялись идеи отношения к близким.

Формирования полноценной ремиссии РШС у этих лиц, как правило, не отмечалось, критика к болезни оставалась достаточно формальной, быстро нарастала дифицитарная симптоматика с выраженной аутизацией. Однако в период неустойчивых ремиссий поведение больных становилось более упорядоченным: 82,0% участвовали в рутинных «домашних делах», выполняли отдельные поручения родителей, а 36,4% даже устраивались на работу.

На ранних этапах заболевания родственники этих больных активно искали специализированной медицинской помощи (психиатрической, медико-психологической), контактировали с врачами, выстраивая тесный терапевтический альянс (81,8%), поддерживали больного в соблюдении лечебных рекомендаций (54,5%), старались «понять потребности помощи» (90,6%), разделяли стремление больного к трудоустройству (45,5%), активно подключали его к выполнению домашних дел (36,4%),

По мере нарастания эмоциональной холодности больного родственники испытывали эмоциональное «истощение», беспомощность, «ощущение бесполезности» своих усилий помочь больному (81,8%). Как правило, своеобразное «эмоциональное выгорание» формировалось к 3-4-му году с момента дебюта психического расстройства и выражалось в постепенном дистанцировании членов семьи от па- циента, которые формально оказывали ему лишь необходимую поддержку (72,7%).

Третью группу (n=11) составили семьи (мужчин - 45,5%, женщин - 54,5%), в которых развитие и дальнейшее течение РШС у члена семьи приводило к формированию своеобразных «симбиотических взаимоотношений». Диагнозами больных данной группы являлись шизотипическое расстройство (F21.1) - 45,6%, острое полиморфное психотическое расстройство (F23.0) - 18,2%, шизофрения параноидная (F20.0) - 9,0% и шизоаффективное расстройство (F25) - 27,2%.

В 82,0% наблюдений РШС в этой группе имели раннее начало и, как правило, развивалось у личностей с аутистическими чертами на резидуально-органическом фоне. В продромальном периоде у этих пациентов отмечались аутохтонные аффективные колебания (90,9%), ипохондрические переживания (54,5%), специфические идеаторные нарушения обсессивного характера (36,4%). Психическое расстройство у этих лиц манифестировало подостро, с углубления тяжести депрессивных расстройств и ипохондрических бредовых переживаний. В дальнейшем, несмотря на проводимое лечение, полноценной ремиссии, как правило, также не наблюдалось : у пациентов отмечалась выраженная негативная и резидуальная продуктивная психопатологическая симптоматика в виде транзиторных псевдогаллюцинаций (63,6%) и отрывочных бредовых идей (45,4%). Характерной особенностью таких больных являлось наличие частичной критики к болезненным переживаниям (72,7%), при этом они тяготились своим состоянием и искали помощи у членов семьи.

Несмотря на то что в 72,7% наблюдений манифест заболевания в данной группе являлся тяжелым стрессом для родителей, во многом он был «ожидаемым» и «закономерным». В 45,5% случаев задолго до первого приступа заболевания родители уже обращались к «смежным» специалистам (неврологам, психологам, психотерапевтам). Как следствие, такие семьи были эмоционально «готовы» к установлению диагноза психического расстройства. Его постановка усиливала убежденность родственников в необходимости «особой заботы» о пациенте, что уже на ранних этапах формировало симбиотические взаимоотношения с больным и закрепляло за ним роль «психически больного», нуждавшегося в специализированной помощи.

Четвертую группу (n=12, мужчин - 66,7%, женщин - 33,3%) составили семьи, в которых длительное течение РШС у члена семьи приводило к формированию гиперопекающих взаимоотношений между родственниками и больным. Диагнозы больных данной группы были следующими: шизоаффективное расстройство (F25) - 50,0%, острое полиморфное психотическое расстройство (F20.3) - 16,7%, шизотипическое расстройство (F21.1) - 25,0% и шизофрения параноидная - 8,3% (F20.0).

В 91,6% наблюдений РШС развивались у личностей, отличавшихся преморбидной тревожностью, ранимостью, замкнутостью, трудностями контакта со сверстниками, в связи с чем они всегда требовали дополнительного внимания и поддержки со стороны собственных родителей. Установлено, что в 83,3% наблюдений заболевание манифестировало без очерченного продромального периода в виде острого аффективно-бредового приступа, в структуре которого преобладал депрессивный аффект с ипохондрическими переживаниями (91,6%), чувственными идеями отношения (75,0%) и псевдогаллюцинациями (58,3%).

В дальнейшем на фоне проведенного лечения состояние полностью купировалось , восстанавливалась критика к бредовым переживаниям. Пациенты достаточно быстро возвращались к привычной жизни, учебе, работе, прежнему кругу общения, социальной активности. Несмотря на то что у всех больных этой группы выходы в ремиссию были полными, в дальнейшем сохранялись аффективные колебания с преобладанием депрессивного аффекта, в связи с чем родственники старались «отслеживать» эмоциональное состояние пациента.

Характерно, что 33,3% родственников пациентов данной группы отмечали, что до начала РШС в семье были разногласия, сложности в принятии согласованных решений. Однако на начальных этапах болезни, после купирования острого состояния, родственники «объединялись» в уходе за пациентом и формировали ги-перопекающие отношения с больным. Члены семьи начинали чрезмерно опекать больного, выполнять все его просьбы и желания, занижать требования к нему. При этом 58,3% семей указывало, что гиперопекающий стиль общения с пациентом устойчиво закрепился в семье к 3-му году (2,7 ± 0,5) болезни. Все пациенты данной группы в периоды ремиссии были эмоционально отзывчивыми к родственникам и проявляли заботу о других членах семьи.

Пятую группу (n=4) составили семьи (мужчин - 75,0%, женщин - 25,0%), в которых течение и развитие первого психотического эпизода при РШС у родственника способствовало консолидации с формированием «конструктивного ухода за больным» и сохранением эмоционального контакта с ним. Больные в данной группе семей были представлены диагнозами полиморфное психотическое расстройство (F23.0) -75,0% и шизотипическое расстройство (F21.1) -25,0%.

В 75,0% наблюдений манифест РШС носил острый характер с полиморфной симптоматикой. При этом значительный удельный вес составляли чувственные бредовые переживания с депрессивным аффектом. Характерным являлось то, что в данной группе на фоне лечения происходила позитивная «трансформация» клинической картины заболевания с исчезновением большей части бредовых переживаний и возникновением к ним критического отношения, установлением упорядоченного поведения при сохранявшемся депрессивном аффекте на всех этапах течения процесса. Проведенное исследование показало, что в преморбидном периоде семьи этих больных характеризовались активностью, общительностью и эмоциональной открытостью.

В 50,0% наблюдений все члены семьи демонстрировали гиперопекающее поведение в отношениях с пациентом на этапе манифеста заболевания, сходным образом объясняли причины психического состояния, адекватно реагировали на «болезненное» поведение, положительно относились к медикаментозному лечению, «объединялись в единое целое», чтобы помочь больному. Опрос родственников также показал, что на третьем году течения заболевания (2,2±0,4 года) в семье складывались стабильные отношения и совместно вырабатывалась общая конструктивная стратегия взаимоотношений с больным. Этому способствовала как консолидация семьи в уходе за больным, так и сохраняющаяся открытость больного в отношениях с ее членами. Осознание важности своего участия в жизни больного, его «благодарность» за оказанную поддержку, возможность положительного эмоционального контакта с ним являлись теми эмоциональными подкреплением и опорой для членов семьи, ресурсом помощи больному, которые предупреждали «эмоциональное выгорание» родственников и усиливали позитивные аспекты «бремени ухода» за больным.

Таблица 1. Модели внутрисемейного взаимодействия с больным в зависимости от структуры резидуальной психопатологической симптоматики

|

Основные параметры (пол, диагноз, структура резидуальной симптоматики) |

Модель внутрисемейного взаимодействия |

|||||

|

Эмоциональное отвержение (n=13) |

Формальный уход (n=11) |

Симбиотические отношения (n=11) |

С феноменом гиперопеки (n=12) |

Консолидация семьи (n=4) |

||

|

Пол |

Мужской |

61,5% |

54,5% |

54,5% |

66,7% |

75,0% |

|

Женский |

38,5% |

45,5% |

45,5% |

33,3% |

25,0% |

|

|

Диагноз |

Шизофрения параноидная (F20.0) |

69,0 |

36,4% |

9,0% |

8,3% |

- |

|

Шизотипическое расстройство (F21) |

- |

9,1% |

45,6% |

25,0% |

25,0% |

|

|

Острое полиморфное психотическое расстройство (F23) |

15,4% |

36,4% |

18,2% |

16,7% |

75,0% |

|

|

Шизоаффективное расстройство (F25) |

15,4% |

18,1% |

27,2% |

50,0% |

- |

|

|

Структура резидуальной симптоматики |

Параноидные переживания с идеями отношения к родителям |

76,2% |

64% |

45,4% |

8,3% |

- |

|

Агрессия в адрес членов семьи |

84,6% |

72,7% |

27,2% |

16,6% |

- |

|

|

Сниженный аффект |

18,2% |

36,4% |

45,5% |

91,7% |

100% |

|

|

Нарушение поведения |

69,3% |

54,5% |

45,5% |

16,7% |

- |

|

|

Отсутствие критики |

76,9% |

45,5% |

27,3% |

8,3% |

- |

|

|

Социально-трудовая дезадаптация |

100% |

72,7% |

81,8% |

66,7% |

25,0% |

|

В целом же такие клинически особенности РШС, как подострый (реже - острый) манифест параноидной симптоматики с бредовым поведением, включением родственников в круг переживаний уже на начальных этапах болезни, отчетливой агрессией в адрес членов семьи , выраженное эмоциональное уплощение, отсутствие эмоционального контакта с больным, способствовали формированию взаимодействия в семье «по типу эмоционального отвержения» (табл. 1).

Клиническая картина РШС в виде агрессивного бредового поведения в отношении родственников, нарастающая дефицитарная симптоматика и эмоциональная холодность больного приводили к нивелированию эмоционального контакта с ним. Однако аффективнобредовая структура приступа, сопровождающаяся «минус-аффектом», способствовала сохранению некоторой эмоциональной «привязанности» родственников к больному и искреннему стремлению ему помочь.

В свою очередь РШС в виде быстро нарастающей дефицитарной симптоматики и выраженной социально-трудовой дезадаптации больных приводили к формированию уже на ранних этапах болезни «симбиотических взаимоотношений» с родственниками и полной зависимости пациента от них.

Наконец, отсутствие у пациента агрессивных тенденций, направленных на членов семьи, наличие частичной критики к перенесенным состояниям, понимание необходимости лечения, поиск помощи у родственников способствовали формированию гиперопекающих вза- имоотношений со стороны семьи. Сохранение же эмоционального контакта с больным, ощущение его «благодарности» являлись мощным позитивным подкреплением, которое способствовало формированию в семье согласованных моделей взаимодействия с больным и консолидацией семьи.

На основании выделенных моделей реагирования родственников на манифестацию психического расстройства и изменений внутрисемейного взаимодействия нами были выделены мишени дифференцированного воздействия и разработана модель групповой психосоциальной работы в семьях больных с РШС с первым психотическим эпизодом. Её проведение было направлено на формирование системы поддержки пациента ближайшим социальным (семейным) окружением с целью предупреждения формирования «негативной» самоидентичности пациента, сохранения социального функционирования и предотвращение (минимизации) возможных социальных потерь пациентом в будущем. Данная модель представляла собой цикл из 10 тематических занятий (продолжительностью по 90 минут), включавших в себя психообразовательную работу, специфические (тематические) тренинги «совладания со стрессом», а также коммуникативного и проблемно-разрешающего поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что модели изменения внутрисемейного взаимодействия зависят не только от исходных особенностей коммуникативных паттернов семьи, но и находятся в тесной связи с клиническими особенностями РШС и его феноменологической структурой. Формирование модели взаимодействия с больным происходит с инициального этапа психического расстройства и прочно закрепляется в дальнейшем. Формирующиеся на этапе первого психотического эпизода девиации семейного взаимодействия в ответ на дифференцированные семейные интервенции демонстрируют возможность обратного развития с установлением в семье эффективной модели коммуникации. Полученные собственные результаты подтверждаются современными исследованиями о том, что снижение стресса у родственников на начальных этапах заболевания члена семьи, формирование рациональных представлений о РШС, овладение навыками решения повседневных проблем общения с пациентом, совладания с «болезненным» поведением позволяют скорректировать формирующиеся девиации семейного взаимодействия и развить необходимые «защитные» функции семьи [13, 15]. Нами подтверждены значимость и необходимость включения семейных воздействий, нацеленных на предупреждение формирования девиаций общения с больным и имеющих превентивно сберегающую направленность, в систему медико-психологической помощи больным расстройствами шизофренического спектра на этапе первого психотического эпизода.

Список литературы Особенности внутрисемейного взаимодействия при первом психотическом эпизоде у больных с расстройствами шизофренического спектра

- Гурович И.Я. Сберегающе-превентивная психосоциальная реабилитация. Социальная и клиническая психиатрия. 2007; 17(1): 5-9.

- Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А. Психосоциальная терапия и психореабилитация в психиатрии. М.: Медпрактика-М., 2004: 492.

- Незнанов Н.Г., Шмуклер А.Б., Костюк Г.П. Первый психотический эпизод: эпидемиологические аспекты организации помощи. Социаль ная и клиническая психиатрия. 2018; 28(3): 5-11.

- Ривкина Н.М., Сальникова Л.И. Работа с семьями в системе психосоциальной терапии больных с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра с первыми психотическими эпизодами. Социальная и клиническая психиатрия. 2009; 19(1): 65-76.

- Холмогорова А.Б., Воликова С.В. Эмпирические психологические исследования семейных факторов психических расстройств. Cовременная терапия психических расстройств. 2007; 3: 17-24.

- Corcoran C. Taking care of the carers: support for families of persons with early psychosis. World Psychiatry. 2017; 16: 267-268.

- DOI: 10.1002/wps.20448

- Falloon I.R.H. Family interventions for mental disorders: efficacy and effectiveness. World Psychiatry. 2003 Feb; 2(1): 20-28.

- Grice J., Kuipers E., Bebbington P., Dunn G. Carers' attributions about positive events in psychosis relate to expressed emotion. Behav. Research & Therapy. 2009 Sep; 47(9): 783-789.

- DOI: 10.1016/j.brat.2009.06.004

- Hayes L., Hawthorne G., Farhall J., O'Hanlon B., Harvey C. Quality of life and social isolation among caregivers of adults with schizophrenia: policy and outcomes. Community Ment Health J. 2015 Jul; 51(5):591-7.

- DOI: 10.1007/s10597-015-9848-6

- Jansen J.E., Gleeson J., Cotton S. Towards a better understanding of caregiver distress in early psychosis: a systematic review of the psychological factors involved. Clin Psychol Rev. 2015 Feb; 35: 56-66.

- DOI: 10.1016/j.cpr.2014.12.002

- Kuipers E., Onwumere J., Bebbington P. Cognitive model of caregiving in psychosis. Br. J. Psychiatry. 2010 Apr; 196(4): 259-265.

- DOI: 10.1192/bjp.bp.109.070466

- Magliano L., McDaid D., Kirkwood S., Berzyns K. Carers and families of people with mental health problems. Mental Health Policy and Practice across Europe. The future direction of mental health care. Edited by M. Knapp, D. McDaid, E. Mossialos, G. Thornicroft. New York: Open University Press, 2007: 374-396.

- Norman R., Lecomte T., Addington D., Anderson E. CPA treatment guidelines on psychosocial treatment of schizophrenia in adults. Canad. J. Psychiatry. 2017 Sept; 62(9): 27-31.

- DOI: 10.1177/0706743717719894

- Onwumere J., Grice S., Garety P., Bebbington P.E. Caregiver reports of patient-initiated violence in psychosis. Canad. J. Psychiatry. 2014 July; 59(7): 376-384.

- DOI: 10.1177/070674371405900705