Особенности водного режима некоторых видов растений в тропическом лесу на юге Вьетнама во влажный сезон

Автор: Евдокимова Елена Валентиновна, Новичонок Артем Олегович, Марковская Евгения Федоровна, Курбатова Юлия Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (125), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются основные параметры водного обмена (интенсивность транспирации, водный дефицит, насыщающее содержание воды) 6 видов растений подлеска и подроста муссонного тропического леса во влажный сезон. Выделены 2 группы видов: первая, хорошо адаптированная, характеризуется относительной стабильностью водного режима; вторая - не имеет стабильного водного режима в связи с конкуренцией с другими видами этого сообщества.

Транспирация, водный дефицит, насыщающее содержание воды, подлесок, подрост, муссонный тропический лес

Короткий адрес: https://sciup.org/14750148

IDR: 14750148 | УДК: 581.116

Текст научной статьи Особенности водного режима некоторых видов растений в тропическом лесу на юге Вьетнама во влажный сезон

Древостой влажного тропического леса имеет сложную структуру. В вертикальном строении прослеживаются несколько подъярусов, что приводит к сильной трансформации факторов внешней среды. Прежде всего это касается потоков солнечной радиации, а также температуры и влажности воздуха.

Наиболее характерной экологической чертой растений подлеска в тропическом лесу являются адаптационные особенности, связанные с существованием в условиях слабой освещенности, – изменения в содержании пигментов и СО2-газообмена [2]. Кроме недостатка света лимитирующую роль в развитии растений играет избыточное содержание влаги в почве во влажный период. Избыток влаги в почве вызывает изменение устьичной проводимости [15] и приводит к снижению ассимиляции углерода [16], [17]. Вопрос о влиянии лимитирующих факторов на развитие растений остается в настоящее время по-прежнему дискуссионным. На основании большого системного исследования, проведенного С. Н. Шереметьевым на широком диапазоне градиента влажности почв, был сделан вывод, что нет местообитаний, которые принято называть стрессовыми. Виды в каждом местообитании полностью соответствуют эко- логической и фитоценотической обстановке [12]. Выводы были получены для травяного покрова. Исследование не включало зону влажных тропических лесов.

Цель настоящего исследования состояла в оценке основных параметров водного обмена растений сезонно-влажного тропического леса, произрастающих в условиях избыточного увлажнения, что можно рассматривать как вариант гумидных условий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено в Национальном парке Кат Тиен, расположенном на юге Вьетнама (11° с. ш, 107° в. д.). Климат на территории национального парка относится к мягкому муссонному тропическому типу [13]. Среднегодовая температура воздуха составляет 25,4 °С, колебания между самыми жаркими и самыми прохладными месяцами не превышают 3–4 °С. В то же время суточная амплитуда температуры воздуха может составлять более 10 °С. Во время влажного сезона (май – октябрь) выпадает до 90 % годовой нормы осадков (~ 2000 мм) [13]. В вертикальном строении древостоя парка прослеживается от трех до пяти ярусов. В качестве объектов исследования были выбраны 6 видов

растений разных экологических групп, имеющих разные стратегии развития и произрастающих на данной стадии онтогенетического развития в нижнем ярусе сезонно-влажного тропического леса: Lagerstremia calyculata Kurz – подрост доминанта верхнего яруса, Hibiscus sp. , Dalbergia sp. , – подрост второго-третьего ярусов, Phyllan-thus sp. – вид нижнего яруса, Ancistrocladus tec-torius Lour. (Merr.), Calamus sp. – лианы.

Исследования были выполнены на 5–7 растениях каждого вида. Lagerstremia calyculata , Hibiscus sp. и Dalbergia sp. находились на вирги-нильном этапе развития, Phyllanthus sp. , Ancistro-cladus tectorius , Calamus sp. – на генеративном. Для определения интенсивности транспирации с каждого растения со средней части кроны отбирали по 2–5 листьев; для определения водного дефицита и степени оводненности – по 5 листьев для одной пробы. Все показатели определяли в 3–5-кратной повторности. Интенсивность транспирации листьев определяли методом быстрого взвешивания [5]. Для этого измеряли массу листьев сразу после сбора и через 3 минуты. Интенсивность транспирации ( E ) рассчитывали по формуле:

E = (Mo – M3 ) ⋅ 20/S (г/м2 ⋅ ч), где Mo и M3 – масса листьев сразу после сбора и через 3 минуты соответственно, S – площадь листьев, 20 – коэффициент пересчета минут в часы.

Одновременно с измерением транспирации собирали листья для определения дефицита водного насыщения и насыщающего содержания воды. Сразу после сбора измеряли свежую массу листьев. Для определения массы листьев при насыщении листья регидрировали во влажном поролоне в течение 24 часов. Затем листья высушивали в сушильном шкафу при 60 оС до постоянной массы и определяли сухую массу листьев. Дефицит водного насыщения ( WSD ) и насыщающее содержание воды ( WCs ) в листе рассчитывали по формулам:

WSD = (Ws – Wf ) / (Ws – Wd) ⋅ 100 (%), WCs = Ws – Wf / Wd (г/г), где Wf и Wd – свежая и сухая масса листьев, Ws – масса листьев при насыщении.

Исследования были проведены в июле – августе 2011 года в дневное время суток (6–18 ч.) с интервалом измерений в один час. Транспирационные циклы для каждого растения проводились в 3-кратной повторности.

Параллельно с измерением транспирации регистрировали метеорологические параметры: освещенность, влажность и температуру воздуха. Пространственная изменчивость метеорологических параметров, особенно освещенности, под пологом леса высокая, поэтому их регистрация проводилась непосредственно в месте измерения транспирации. Освещенность измеряли с помощью люксметра «ТКА-ЛЮКС». Для измерения температуры использовали цифровой термометр «Checktemp 1», относительной влажности воздуха – цифровую метеостанцию «Anymetre JR 900».

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы Statgraphics 2.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ

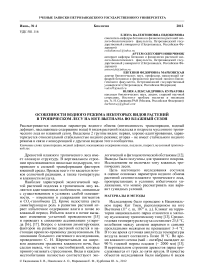

Основными экологическими факторами, оказывающими влияние на водный обмен растений, являются интенсивность фотосинтетически активной радиации, температура и относительная влажность воздуха [7]. Измерение освещенности ( J ) в период проведения исследований (влажный сезон) показало, что она имеет четкий суточный ход и достигает максимальных значений в 11 часов утра (рис. 1), восход солнца происходит в 05:40, заход – в 18:15 (1 августа). Максимальные значения относительной влажности воздуха ( H ) отмечаются в утренние и вечерние часы (рис. 1). Минимальная влажность воздуха на высоте 1 м наблюдается в 13 часов. Изменение влажности воздуха в течение суток незначительное и составляет 7–8 %. Перепад температуры воздуха ( T ) в течение суток составляет 3–4 °С (рис. 1). Интенсивность транспирации

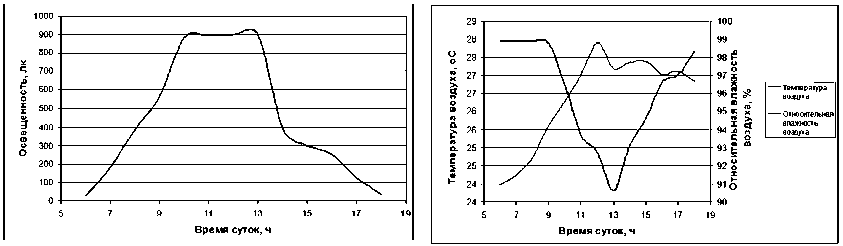

Анализ дневной динамики интенсивности транспирации исследуемых видов растений показал увеличение скорости транспирации с вос-

Рис. 1. Средняя суточная динамика освещенности, температуры и влажности воздуха под пологом леса на высоте 1 м в июле – сентябре 2011 года (Вьетнам, Национальный парк Кат Тиен)

ходом солнца. При этом у растений Ancistrocla-dus tectorius и Phyllanthus sp. почти сразу после восхода солнца (6 часов утра) отмечался высокий уровень транспирации, достигающий почти 80 % от максимума. Максимальная интенсивность транспирации (Emax) у растений Ancis-trocladus tectorius и Phyllanthus sp. наблюдалась в 11–13 и 9–12 часов соответственно (рис. 1). Сопоставление дневного хода интенсивности транспирации растений Phyllanthus sp. и освещенности показало несовпадение максимумов их фаз. Наибольшая интенсивность транспирации наблюдалась на 2 часа раньше, чем максимум освещенности.

Корреляционный анализ показал сильное влияние освещенности, температуры и относительной влажности воздуха на суточный ритм транспирации Ancistrocladus tectorius (табл. 1) и отсутствие зависимости между скоростью транспирации у Phyllanthus sp. и факторами внешней среды. Анализ дневной динамики скорости транспирации растений Dalbergia sp.

Рис. 2. Средняя суточная динамика интенсивности транспирации растений в июле – сентябре 2011 года (Вьетнам, Национальный парк Кат Тиен)

Таблица 1

Зависимость между интенсивностью транспирации и экологическими факторами

|

Вид |

Экологический фактор |

Коэффициент корреляции (r2) |

Коэффициент детерминации (R2) |

p-Value |

|

Ancistrocladus tectorius |

Температура воздуха |

0,66 |

43,20 |

0,0030 |

|

Относительная влажность воздуха |

-0,71 |

50,04 |

0,0010 |

|

|

Освещенность |

0,75 |

56,49 |

0,0003 |

|

|

Phyllanthus sp . |

Температура воздуха |

0,15 |

2,18 |

0,36 |

|

Относительная влажность воздуха |

-0,22 |

4,83 |

0,17 |

|

|

Освещенность |

0,31 |

9,54 |

0,05 |

|

|

Dalbergia sp. |

Температура воздуха |

0,003 |

0,0007 |

0,99 |

|

Относительная влажность воздуха |

0,01 |

0,02 |

0,97 |

|

|

Освещенность |

0,83 |

69,5 |

0,0004 |

|

|

Calamus sp. |

Температура воздуха |

0,30 |

4,4 |

0,24 |

|

Относительная влажность воздуха |

-0,26 |

6,9 |

0,15 |

|

|

Освещенность |

0,34 |

11,96 |

0,15 |

|

|

Hibiscus sp. |

Температура воздуха |

0,33 |

11,14 |

0,27 |

|

Относительная влажность воздуха |

-0,33 |

11,08 |

0,27 |

|

|

Освещенность |

0,68 |

46,85 |

0,0099 |

|

|

Lagerstremia calyculata |

Температура воздуха |

0,65 |

41,9 |

0,0152 |

|

Относительная влажность воздуха |

-0,75 |

56,9 |

0,0032 |

|

|

Освещенность |

0,77 |

59,05 |

0,0021 |

и Calamus sp . показал, что у этих видов также отмечаются высокие значения транспирации утром сразу после восхода солнца, но они ниже и составляют около 40 % от суточного максимума. Вечером, после захода солнца, транспирация у Calamus sp. еще держится на относительно высоком уровне, а у Dalbergia sp. снижается до нуля. Кривые дневного хода транспирации у этих видов имеют два пика максимума, которые приходятся на разное время (у Calamus sp. на 9– 10 и 13 ч., а у Dalbergia sp. на 10 и 15 ч.). При этом стоит отметить, что у Calamus sp. не было выявлено зависимости между интенсивностью транспирации и факторами среды, а на транспирацию Dalbergia sp. оказывает влияние только освещенность (табл. 1). Из данных видов по интенсивности транспирации выделяются растения Phyllanthus sp. , которые показали максимальные значения – 16,3 г/м2ч, средние – 13,5 г/м2ч. У остальных видов данной группы максимальные и средние значения скорости транспирации ниже и соответствуют: Calamus sp. – 14,0 и 7,1 г/м2ч; Ancistrocladus tectorius – 9,0 и 6,9 г/м2ч; Dalber-gia sp. – 14,0 и 7,5 г/м2ч.

Существуют некоторые особенности дневной динамики транспирации у Hibiscus sp . Суточная кривая транспирации имеет один высокий пик в 12 ч. и небольшое увеличение в 17 ч. Интенсивность транспирации у Hibiscus sp. наибольшая из всех изученных видов: максимальные – 28,3 г/м2ч, средние – 15,7 г/м2ч. Для этого вида выявлена довольно сильная корреляционная связь между скоростью транспирации и освещенностью (табл. 1).

Суточный ход транспирации у подроста La-gerstroemia calyculata имеет один максимум в 14 ч. Уже с восходом солнца отмечаются высокие значения транспирации, которые после достижения максимума начинают снижаться, но и после захода солнца остаются на уровне, сходном с утренними значениями. Максимальные значения транспирации у Lagerstroemia calycu-lata достигают 25,3 г/м2ч, среднее значение – 14,9 г/м2ч. Наиболее сильное влияние на суточный ход транспирации Lagerstremia calyculata оказывают освещенность и влажность воздуха (табл. 1).

Дефицит водного насыщения

Дневная динамика дефицита водного насыщения у разных видов была сходной: наиболее низкие значения водного дефицита наблюдали в утренние и вечерние часы. В дневное время с понижением влажности воздуха и увеличением температуры водный дефицит увеличивался. Время формирования максимального водного дефицита различается у разных видов и варьирует между 11 и 13 ч. (табл. 2). Диапазон дефицита водного насыщения у всех изученных видов изменялся в пределах от 5 до 35 %. У Phyllanthus sp. , Lagerstroemia calyculata , Ancistrocladus sp.

и Calamus sp. водный дефицит практически не формируется, и его величина составляет от 5 до 12–15 % (табл. 2). Для двух видов, являющихся подростом второго-третьего ярусов ( Dalbergia sp. , Hibiscus sp. ), отмечены высокие значения водного дефицита. У Hibiscus sp. наблюдаются наибольшие по сравнению с остальными изученными видами значения водного дефицита (36 %).

Таблица 2

Средние ( WSD ) и максимальные ( WSDmax ) значения водного дефицита листьев растений сезонно-влажного тропического леса во влажный период

|

Вид |

WSD , % |

WSDmax , % |

Время наступления WSDmax , часы |

|

Hibiscus sp. |

20,6 ± 2,57 |

36,3 |

12 |

|

Lagerstroemia calyculata |

8,0 ± 0,68 |

12,2 |

12 |

|

Phyllanthus sp. |

4,2 ± 0,38 |

5,6 |

11 |

|

Ancistrocladus tectorius |

10,8 ± 1,05 |

14,4 |

13 |

|

Calamus sp. |

5,2 ± 0,55 |

8,2 |

13 |

|

Dalbergia sp. |

19,2 ± 1,64 |

24,4 |

13 |

Насыщающее содержание воды

Максимальные значения насыщающего содержания воды наблюдаются у Phyllanthus sp. (3,4 г/г) и Hibiscus sp. (2,7 г/г), а минимальные – у Calamus sp . (1,00 г/г). У остальных видов ( Ancis-trocladus tectorius , Dalbergia sp. и Lagerstroemia calyculata ) значения насыщающего содержания воды находятся примерно на одном уровне – около 2 г/г (табл. 3). По этому показателю не выявлено отличий между разными группами растений. Значения насыщающего содержания воды зависят от многих факторов, в том числе от биологических особенностей видов и, в частности, от анатомо-морфологической структуры.

Таблица 3

Средние значения насыщающего содержания воды в листьях растений сезонно-влажного тропического леса во влажный период

|

Вид |

Насыщающее содержание воды, г /г |

|

Hibiscus sp. |

2,71 ± 0,09 |

|

Lagerstroemia calyculata |

2,20 ± 0,04 |

|

Phyllanthus sp. |

3,39 ± 0,06 |

|

Ancistrocladus tectorius |

1,90 ± 0,10 |

|

Calamus sp. |

1,00 ± 0,04 |

|

Dalbergia sp. |

2,00 ± 0,14 |

ОБСУЖДЕНИЕ

В работе исследованы виды, которые различаются по жизненной стратегии: Phyllanthus sp. является типичным видом подлеска и постоянно растет в условиях очень низкой освещенности и высокой влажности воздуха и почвы, особенно во влажный сезон. Три других древесных вида

( Lagerstroemia calyculata , Hibiscus sp. , Dalber-gia sp. ) произрастают в этих условиях только на ранних этапах онтогенеза, а затем они должны достичь верхнего ( Lagerstroemia calyculata ) или второго-третьего ( Hibiscus sp. , Dalbergia sp. ) ярусов. Лианы – Ancistrocladus tectorius и Calamus sp. могут достигать второго-третьего и верхнего ярусов соответственно.

Проведенная работа показала, что исследуемые виды включают виды с высокими – 25–30 ( Lagerstroemia calyculata , Hibiscus sp. ), средними – 14–16 ( Phyllanthus sp. , Dalbergia sp. , Calamus sp. ) и низкими – 9 г/м2ч ( Ancistrocladus tectorius ) значениями Emax . Эти данные поддерживают представления C. Н. Шереметьева о том, что в гумидных местообитаниях сосуществуют виды с разной скоростью транспирации при слабом экотопическом отборе, но при более конкурентных отношениях между видами [12].

Высокие значения водного дефицита были обнаружены у Hibiscus sp. и Dalbergia sp. Самые низкие значения водного дефицита были получены у Phyllanthus sp. и Calamus sp. Сильное варьирование показателя оводненности листьев в пределах одного типа леса на небольшой территории также согласуется с представлениями С. Н. Шереметьева о том, что в гумидных экото-пах снижается сходство видов и увеличивается разнообразие [12].

Вопрос о связи дневных колебаний интенсивности транспирации с факторами среды активно изучается, но имеющиеся данные достаточно противоречивы. В ряде работ показана тесная связь скорости транспирации с температурой [6], [11] и другими факторами [9]. Однако имеются работы, в которых не отмечается связи между транспирацией и факторами среды [3], [4]. Высказывается мнение, что связь между дневным ходом транспирации и гидрометеорологическими параметрами обусловлена степенью увлажнения экотопа: при достаточном увлажнении эта связь есть, а при недостатке она нарушается [1], [7], [10]. Во влажный период в сезонно-влажном лесу растения произрастают в условиях высокой влажности воздуха и почвы. Однако даже в этих условиях выделяются три группы видов. Так, у Ancistrocladus tectorius и Lagerstroemia calycu-lata скорость транспирации зависит от всех изученных факторов среды. Однако у Phyllanthus sp. и Calamus sp. нет корреляции транспирации ни с одним из факторов среды. Эти виды имеют такие механизмы внутренней регуляции, которые, по-видимому, успешно работают и в условиях благоприятного увлажнения. У Dalbergia sp. и Hibiscus sp. отмечается зависимость транспирации только от освещенности, что может свидетельствовать о ведущей роли этого фактора в коррекции водного режима в условиях подлеска.

В литературе широко обсуждается вопрос о форме дневных колебаний транспирации . По мнению С. Н. Шереметьева, для растений гу-мидной зоны характерна одновершинная кривая с максимумом в околополуденное время, а для аридных условий наблюдаются многовершинные кривые [12]. В полученных нами данных имеются как одно-, так и двувершинные кривые. Последние получены у Calamus sp. и Dalbergia sp. – двух видов, которые различаются между собой по другим показателям водного обмена. По гипотезе Г. Ш. Нахуцришвили [9], двувер-шинность кривых суточного хода транспирации может свидетельствовать об активном регулировании водного режима указаннами видами. Этот тезис хорошо согласуется с данными по Calamus sp. – виду, интенсивность транспирации которого не зависит от факторов среды.

Проведенное исследование показало, что типичные для подлеска виды, такие как Ancis-trocladus tectorius , Phyllanthus sp. , хорошо адаптированы к условиям среды и занимают определенную экологическую нишу в подлеске. Они различаются по интенсивности водного режима: у Phyllanthus sp. сравнительно высокая интенсивность транспирации, отсутствует водный дефицит и максимальные значения насыщающего содержания воды, а у Ancistrocladus tectorius низкая скорость транспирации, отсутствует водный дефицит и средние значения насыщающего содержания воды. От этих видов отличаются два других вида подлеска, которые имеют двувершинные кривые суточного ритма скорости транспирации. Динамика этого процесса слабо связана с факторами среды: у Dalbergia sp. сравнительно высокие значения транспирации, присутствует водный дефицит, средние значения насыщающего содержания воды, у Calamus sp. сравнительно высокие значения транспирации, не формируется водный дефицит, наиболее низкие значения насыщающего содержания воды. Эти параметры водного обмена свидетельству-. ют о менее благоприятных для этих двух видов условиях произрастания. Что касается Hibiscus sp. , то высокая скорость транспирации, хорошо синхронизированная с динамикой освещенности, способна компенсировать высокие значения водного дефицита, которые отмечаются у этого вида. Это может свидетельствовать о высокой конкурентоспособности вида в борьбе за освещенность, что соответствует и его положению в подлеске. Особого внимания заслуживает подрост Lagerstroemia calyculata – растения, для которых характерны максимальные значения транспирации при отсутствии водного дефицита. Растения хорошо адаптированы к условиям произрастания, в том числе к световым, и не участвуют в конкуренции за свет. Высокий уровень зависимости от температуры и влажности воздуха подтверждает их высокий уровень адаптации.

Таким образом, в системе подлеска выявлены две группы видов. Одна группа (Ancistrocla-dus tectorius, Phyllanthus sp., Lagerstroemia ca-lyculata) хорошо адаптирована к этим условиям и занимает определенную экологическую нишу, что обеспечивает относительную стабильность водного режима. Виды второй группы (Dalber-gia sp., Hibiscus sp., Calamus sp.) не имеют стабильного водного режима в связи с их участием в конкурентных взаимоотношениях с другими видами этого растительного сообщества.

Список литературы Особенности водного режима некоторых видов растений в тропическом лесу на юге Вьетнама во влажный сезон

- Алексеенко Л. Н. Водный режим луговых растений в связи с условиями среды. Л.: ЛГУ, 1976. 198 с.

- Вальтер Г. Растительность земного шара: Пер. с нем. Т. 1: Тропические и субтропические зоны. М.: Прогресс, 1968. 550 с.

- Витко К. Р. Экологическая характеристика гырнецовой дубравы в южной Молдавии: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Кишинев, 1963. 18 с.

- Горшкова А. А. Эколого-морфологические особенности и водный режим степных растений Забайкалья: Автореф. дис.... д-ра биол. наук. Новосибирск, 1970. 57 с.

- Иванов Л. А., Силина А. А., Цельникер Ю. Л. О методе быстрого взвешивания для определения транспирации в естественных условиях//Ботанический журнал. 1950. Т. 35. № 2. С. 171-185.

- Иванов Л. А., Силина А. А., Цельникер Ю. Л. О транспирации полезащитных полос в условиях Деркульской степи//Ботанический журнал. 1953. Т. 38. № 2. С. 167-184.

- Копытова Л. Д. Запас воды в степных сообществах Забайкалья и ее расход на транспирацию: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Иркутск, 1974. 22 с.

- Лархер В. Экология растений: Пер. с нем. М.: Мир, 1978. 384 с.

- Нахуцришвили Г. Ш. Экология высокогорных травянистых растений и фитоценозов Центрального Кавказа: Автореф. дис.... д-ра биол. наук. Тбилиси, 1972. 52 с.

- Савинкин А. П. Водный режим пустынных пастбищ и богарных посевов в подзоне бурых почв Казахстана: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Алма-Ата, 1962. 28 с.

- Свешникова В. М. Водный режим растений и почв высокогорных пустынь Памира//Труды Института ботаники АН Таджикской ССР. Душанбе, 1962.

- Шереметьев С. Н. Травы на градиенте влажности почвы (водный обмен и структурно-функциональная организация). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. 271 с.

- Blanc L., Maury-Lechon G., Pascal J.-P. Structure, floristic composition and natural regeneration in the forests of Cat Tien National Park, Vietnam: an analysis of the successional trends//Journal of biogeography. 2000. Vol. 27 (1). P 141-157.

- Ehleringer J. R., Field C. B. Scaling physiological processes: Leaf to Globe. San Diego: Academic Press, 1993. 388 p.

- Herrera A., Tezara W., Marin O., Rengifo E. Stomatal and non-stomatal limitations of photosynthesis in trees of a tropical seasonally flooded forest//Physiologia Plantarum. 2008. Vol. 134 (1). P. 41-48.

- Kozlowski T. T. Responses of woody plants to flooding and salinity//Tree Physiology Monograph. 1997. Vol. 1. P. 1-29.

- Kreuzwieser J., Papadopoulou E., Rennenberg H. Interaction of flooding with carbon metabolism of forest trees//Plant Biology. 2004. Vol. 6 (3). P. 299-306.