Особенности воспалительной инфильтрации в строме инвазивного протокового рака молочной железы при развитии рецидивов

Автор: Перельмутер Владимир Михайлович, Вторушин С.В., Одинцов Ю.Н., Завьялова Марина Викторовна, Слонимская Елена Михайловна, Савенкова Ольга Владимировна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучался операционный материал от 29 больных раком молочной железы стадии T1-3N0-2M0, старше 35 лет. В зависи- мости от наличия или отсутствия локальных рецидивов пациентки были разделены на 2 группы. Первую группу составили 16 больных, у которых не наблюдалось никаких форм прогрессии. Во вторую группу вошли 13 женщин, у которых за пе- риод наблюдения возникли местные рецидивы. В первичной опухоли исследовали наличие в воспалительном инфильтрате вблизи разных типов структур инфильтративного компонента и вдали от них клеток, экспрессирующих СD3, СD4 СD8, СD68 и СD20. Показано, что в случаях возникновения рецидивов ИПР в строме первичного опухолевого узла чаще наблю- дался гетерогенный, скудный по составу воспалительный инфильтрат, различающийся в зависимости от типа опухолевых структур. При этом вблизи дискретных опухолевых элементов отмечался максимальный дефицит эффекторных клеток. Изменения характера воспалительной реакции вблизи, но не в отдалении от опухолевых элементов, по-видимому, можно рассматривать как одни из факторов риска развития рецидивов болезни.

Рак молочной железы, рецидивы, воспалительная инфильтрация

Короткий адрес: https://sciup.org/14055672

IDR: 14055672 | УДК: 618.19-006.6-036.65-003.2-091.8

Текст научной статьи Особенности воспалительной инфильтрации в строме инвазивного протокового рака молочной железы при развитии рецидивов

Риск возникновения рецидива рака молочной железы (РМЖ) наиболее высок в первые 5 лет после выполнения оперативного вмешательства и сохраняется на определенном уровне еще в течение последующих 15–20 лет. В числе многочисленных факторов, от которых зависит частота рецидивов рака молочной железы, таких как возраст пациенток, распространенность опухолевого процесса, морфологические характеристики опухоли, вид выполненного хирургического и адъювантного лечения, до- статочно важной может оказаться степень воспалительной инфильтрации стромы опухоли и ее качественный состав.

Представления о роли иммунных реакций в возникновении и развитии злокачественных опухолей противоречивы. У большинства исследователей сложилось мнение, что развитие солидных опухолей сопровождается иммуногенезом Th2 типа, в то время как Th1 – индуцированное воспаление ингибирует рост опухоли [9]. Действительно, при раке молочной железы в 50 % случаев спонтанно развивается В-клеточный вариант иммуногенеза, преимущественно IgM типа. Этот вариант коррелировал с более высокой стадией опухолевой болезни, увеличением концентрации TGF-бета, уменьшением концентрации IFN-альфа и отсутствием Т-клеточного ответа [4]. У больных раком молочной железы значительно снижен процент CD4+ и CD8+ лимфоцитов, продуцирующих цитокины Th1 типа (IL-2, IFN-y, TNF-a). Показано, что высокая плотность инфильтрации опухоли Т-клетками ассоциирована с большей продолжительностью жизни пациенток [5]. Однако в действительности данные о роли Т-клеточной инфильтрации опухоли представляют более сложную картину [10]. По-видимому, это связано с тем, что различные дивергентные субпопуляции CD4(+) T-клеток, такие как Th1, Th2, Th17, и регуляторные T-клетки (T reg) могут оказывать противоположные эффекты, как способствующие, так и препятствующие прогрессии [7].

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных исследованию эффектов иммунной системы при раке молочной железы, характер и значение воспалительной инфильтрации при развитии рецидивов недостаточно изучены.

Целью работы явилось исследование особенностей воспалительной инфильтрации лимфоцитами и макрофагами первичной опухоли при развитии рецидивов инфильтрирующего протокового РМЖ.

Материал и методы

Изучался операционный материал от 29 больных раком молочной железы стадии T 1–3 N 0–2 M 0 . В исследование были включены пациентки в возрасте от 37 до 80 лет, средний возраст составил 54,9 ± 9,7 года. Предоперационное лечение не проводилось. Период наблюдения составил более 5 лет. В зависимости от наличия или отсутствия локальных рецидивов пациентки были разделены на 2 группы. Первую группу составили 16 больных, у которых не наблюдалось никаких форм прогрессии. Во вторую группу вошли 13 женщин, у которых за период наблюдения возникли местные рецидивы.

В случаях радикальной мастэктомии морфо- логической оценке подвергались макроскопически выявляющиеся опухолевые узлы, ткань из четырех квадрантов молочной железы и все аксиллярные лимфатические узлы. После органосохраняющей операции изучался удаленный сектор молочной железы с опухолью и аксиллярная клетчатка с лимфатическими узлами. Образцы тканей фиксировались в 10 % нейтральном формалине. Материал обрабатывался по стандартной методике и заливался в парафин. Срезы толщиной 5–6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином. Все случаи были представлены инвазивным протоковым раком молочной железы. Оценка гистологической степени злокачественности проводилась по модифицированной схеме Scarff-Bloom-Richardson.

Для иммуногистохимического исследования применяли антитела фирмы «Dako» к рецепторам эстрогена (клон 1D5, RTU, мышиные), к рецепторам прогестерона (клон PgR636, RTU, мышиные), к онкопротеину c-erbB-2 (рабочее разведение 1:500, кроличьи), к CD 3 (клон UCHT1, рабочее разведение 1:100), CD8 (клон C8/144B, рабочее разведение 1:100), CD20 (клон L26, рабочее разведение 1:300), фирмы «Novocastra», к CD4 (клон 1F6, рабочее разведение 1:60), к CD68 (клон 514H12, рабочее разведение 1:80), фирмы «Biogenex». Экспрессию СD3, СD4, СD8, СD68 и СD20 в клетках воспалительного инфильтрата оценивали полуколичественно (0 баллов – отсутствие; 1 балл – 1–5 клеток; 2 балла – 6–20 клеток; 3 балла – более 20 клеток) вблизи каждого варианта структур паренхиматозного компонента опухоли (не далее чем на 1–2 диаметра малого лимфоцита) и в строме новообразования в отдалении от паренхиматозных структур. Среди структур инфильтративного компонента опухоли выделяли тубулярные, микроальвеолярные, солидные, трабекулярные и дискретно расположенные группы клеток. Рецепторный и Her2/neu статус опухоли оценивался по стандартной методике.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ «Statistica 6.0 for Windows». Применялся дисперсионный, корреляционный анализ по Спирмену, критерий χ 2 . Обсуждаются результаты с достоверностью различий при р < 0,05 и с тенденцией различий при р < 0,1.

Результаты и обсуждение

Между исследуемыми группами отсутствовали какие-либо значимые различия по стадиям заболевания (χ 2 =3,6; p=0,3), по объему проведенного оперативного лечения (χ 2 =1,3 p=0,23), по рецепторному статусу (χ 2 =0,7; p=0,43) и по экспрессии опухолевыми клетками онкопротеина Her2/neu (χ 2 =1,9; p=0,16). Сравниваемые группы пациенток различались по объему проведенного лечения. В группе больных с рецидивами, в сравнении с пациентками без прогрессии РМЖ, реже проводилась химиотерапия в адъювантном режиме (соответственно 15 % и 50 %, p=0,03), но чаще назначалось комплексное лечение (соответственно 70 % и 25 %, p=0,01).

Для оценки характера воспалительной реакции в опухоли при развитии рецидивов инвазивного протокового рака (ИПР) в сравнении со случаями, когда какие-либо формы прогрессии отсутствовали, сравнивали клеточную инфильтрацию вблизи и в отдалении от опухолевых элементов. Отдельно изучали состав воспалительного инфильтрата вблизи каждого из пяти типов структур инфильтративного компонента ИПР (тубулярных, микроальвеолярных, солидных, трабекулярных и дискретно расположенных групп клеток), поскольку ранее было обнаружено неодинаковое прогностическое значение их наличия в опухоли [1, 2]. Кроме этого, сравнивали состав воспалительного инфильтра- количество Р - 0,07 р - 0,003 р = 0,005

больных, % ЮО 100 100

количество больных, %

количество больных, %

количество больных, %

количество Р - 0,01 больных, % ЮО

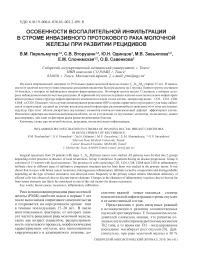

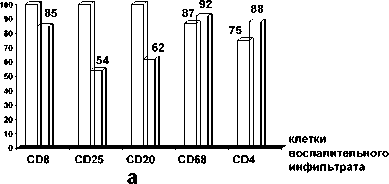

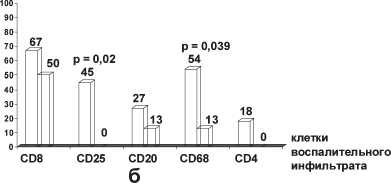

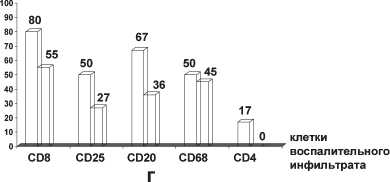

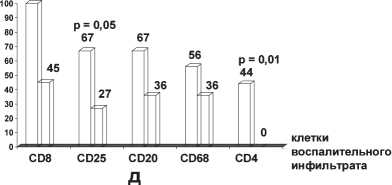

Рис. 1. Сравнение частоты встречаемости разных типов клеток воспалительного инфильтрата в строме опухоли и вблизи опухолевых клеток при развитии рецидивов со случаями РМЖ без прогрессии (% случаев с наличием соответствующих лейкоцитов): а – воспалительный инфильтрат в строме опухоли в отдалении от опухолевых клеток; б – воспалительный инфильтрат вблизи опухолевых клеток микроальвеолярных структур; в – воспалительный инфильтрат вблизи опухолевых клеток солидных структур; г – воспалительный инфильтрат вблизи опухолевых клеток трабекулярных структур; д – воспалительный инфильтрат вблизи отдельных мелких групп опухолевых клеток количество больных, %

компонента

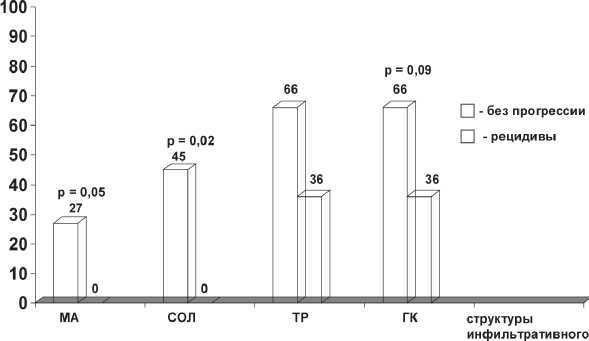

Рис. 2. Частота случаев с воспалительной инфильтрацией 3 и более типами клеток вблизи разных структур инфильтративного компонента РМЖ (в %)

Рис. 3. Сравнение однотипности и гетерогенности состава воспалительного инфильтрата вблизи опухолевых структур инфильтративного компонента разного строения

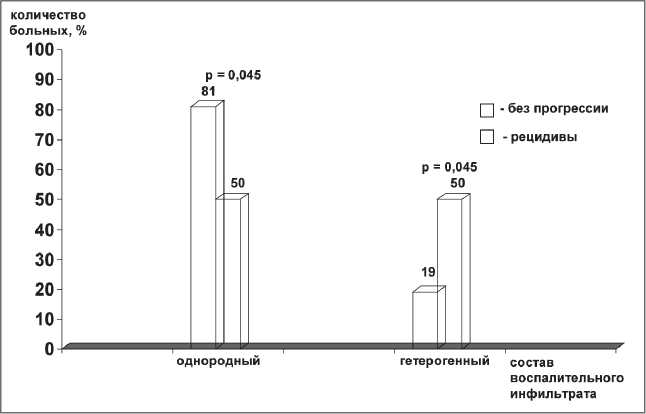

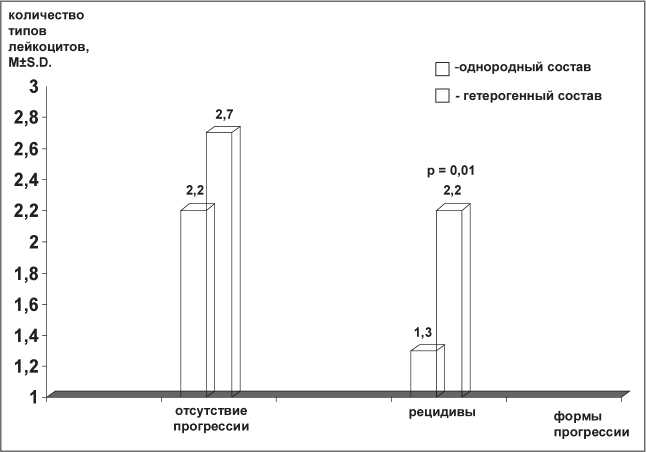

Рис. 4. Сравнение количества типов лейкоцитов вблизи опухолевых структур инфильтративного компонента при однородном и гетерогенном составе воспалительного инфильтрата

та, а также однотипность или гетерогенность воспалительной инфильтрации вблизи разных типов структур инфильтративного компонента ИПР. Однотипными по составу считали случаи, в которых инфильтрат около разных опухолевых структур состоял из любых одинаковых типов клеток, независимо от их количества и состава, а гетерогенными – случаи, когда инфильтрат вблизи разных структур инфильтративного компонента был неодинаковым по составу клеток. В зависимости от разнообразия состава клеточного инфильтрата вблизи опухолевых структур пациенток обеих групп наблюдения разделили на две подгруппы: 1) случаи с наличием инфильтрата из 2 и менее типов клеток у любых структур опухоли – «двухкомпонентные» инфильтраты; 2) случаи с наличием инфильтрата из 3 и более типов клеток у любых структур опухоли – «трехкомпонентные» инфильтраты.

Состав воспалительного инфильтрата в строме новообразования вдали от опухолевых элементов, независимо от группы наблюдения, был наиболее представительным и включал, как правило, 3 и более типов из изучаемых вариантов лейкоцитов (CD68+, CD3+, CD4+, CD8+, CD25+, CD20+).

Развитие рецидивов сопровождается преобладанием случаев с отсутствием в воспалительном инфильтрате каких-либо форм лейкоцитов: в строме - CD8+ Т-лимфоцитов, CD25+ клеток и CD20+ В-лимфоцитов; вблизи микроальвео-лярных и солидных структур опухоли – CD25+ клеток и CD68+ макрофагов; вблизи дискретно расположенных групп клеток - CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, а также CD25+ активированных лимфоцитов (рис. 1).

Вблизи опухолевых клеток столь же разнообразные по составу (более трех элементов) воспалительные инфильтраты встречались только около части структур инфильтративного компонента ИПР. При развитии рецидивов уменьшилась частота случаев с «трехкомпонентными» инфильтратами за счет скудных по составу «двухкомпонентных» (рис. 2). При этом такие инфильтраты отсутствовали хотя бы около одного (любого) варианта типов опухолевых структур.

В «двухкомпонентных» воспалительных инфильтратах в обеих сравниваемых груп- пах чаще отсутствовали CD4+ Т-лимфоциты (без прогрессии – 1/9, с рецидивами – 0/9), CD20+ В-лимфоциты (без прогрессии – 0/9, с рецидивами – 1/9) и CD68+ макрофаги (без прогрессии – 2/9, с рецидивами – 1/9), а при развитии рецидивов редко встречались еще и CD25+ активированные клетки (без прогрессии – 6/9, с рецидивами – 1/9; χ2=5,84; р=0,015). В то же время даже в таких малочисленных по составу воспалительных инфильтратах CD8+ Т-лимфоциты отсутствовали реже, чем другие из определявшихся в исследовании клеток (без прогрессии – 5/9, с рецидивами –5/9).

Различие воспалительной инфильтрации в группах без прогрессии и с рецидивами болезни в случаях, когда вблизи структур инфильтративного компонента опухоли находятся не более 2 типов клеток воспалительного инфильтрата, состоит в том, что при развитии рецидивов СD25+ клетки встречались только у 1 из 9 (χ 2 =5,84; р =0,015), в то время как в группе без прогрессии у 6 из 9 пациенток. В случаях развития рецидивов в первичных опухолях чаще отмечалась гетерогенность воспалительной инфильтрации около разных структур и реже наблюдалась одинаковая по составу инфильтрация (рис. 3).

Количество вариантов лейкоцитов при однотипном характере воспалительного инфильтрата было значительно меньше, чем при гетерогенном составе (рис. 4). Особенностью воспалительной инфильтрации с минимальным составом клеток (2 и менее), независимо от группы наблюдения, является однотипность состава инфильтрата около разных вариантов структур инфильтративного компонента. Без прогрессии количество случаев с однотипным составом инфильтрата было 9 из 9, а при развитии рецидивов – 7 из 9. Только вблизи дискретных групп клеток при развитии рецидивов чаще встречались случаи с отсутствием наиболее важных с точки зрения потенций к противоопухолевому действию CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, CD25+ активированных клеток (рис. 1д).

Заключение

Наши исследования показали, что в случаях возникновения рецидивов ИПР в строме первич- ного опухолевого узла чаще наблюдался гетерогенный, скудный по составу воспалительный инфильтрат, различающийся в зависимости от типа опухолевых структур. При этом вблизи дискретных опухолевых элементов отмечался максимальный дефицит эффекторных клеток. Изменения характера воспалительной реакции вблизи, но не в отдалении от опухолевых элементов, по-видимому, можно рассматривать как один из факторов риска развития рецидивов болезни.

Обсуждение роли воспалительной инфильтрации с точки зрения ее способности тормозить или способствовать прогрессии опухоли представляет определенные трудности, поскольку в нашем исследовании не изучалась продукция in situ цитокинов клетками воспалительного инфильтрата. В связи с тем, что не определялась функциональная принадлежность выявленных CD4+ лимфоцитов к Th0-, Th1-, Th2- или Treg-лимфоцитам, оценка полученных результатов, скорее, возможна с позиций анализа паренхиматозно-стромальных отношений, то есть взаимодействия опухолевых элементов с разными формами лейкоцитов, непосредственно контактирующих с ними. Действительно, микроокружение опухоли, представленное в значительной степени клетками воспалительного инфильтрата, является важным компонентом опухолевой прогрессии, определяя пролиферативную активность, миграцию и метастазирование опухолевых клеток. Этот процесс возможен благодаря способности опухолевых клеток воспринимать сигнальные молекулы типа провоспалительных цитокинов, селекти-нов, хемокинов, источником которых являются клетки воспаления [3, 6]. Опухолевые клетки, обладающие способностью секретировать хе-мокины и/или отвечать на них, приобретают селективное преимущество в прогрессии [6, 8]. В частности, опухолевые клетки могут способствовать или препятствовать контакту с ними определенных форм лейкоцитов. В связи с этим обнаруженную нами гетерогенность состава воспалительного инфильтрата вблизи опухолевых структур можно рассматривать как один из признаков различия биологических свойств опухолевых клеток, образующих разные структуры. На основании полученных результатов можно предположить, что в опухолях, сопровождающихся развитием рецидивов, гетерогенность биологических свойств опухолевых клеток выше. Благодаря этому выше и вероятность появления клона клеток, способных, при прочих важных условиях, к развитию рецидивов. Для изучения механизмов развития рецидивов при ИПР представляется перспективным исследование особенностей воспалительной инфильтрации в непосредственной близости к опухолевым элементам. Особенно важна их функциональная характеристика.