Особенности восприятия жизненной перспективы в трудной жизненной ситуации (на примере пандемии COVID-19)

Автор: Татьяна Сергеевна Тимофеева, Алина Вадимовна Беликова

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Изоляция в открытом обществе: осмысление социальных практик в период пандемии

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Аннотация. В данной работе представлен анализ результатов эмпирического исследования взаимосвязи жизненной временной перспективы личности с особенностями когнитивного оценивания и эмоционального восприятия пандемии COVID-19 как трудной жизненной ситуации. В работе приведен теоретический обзор актуальных отечественных и зарубежных исследований теорий жизненной и временной перспективы в рамках психологического времени личности. Жизненная перспектива рассматривается как комплекс условий и обстоятельств, которые обеспечивают человека возможностью развиваться на его жизненном пути. Временная перспектива рассматривается в качестве мотивационного аспекта жизненной. Сбор эмпирических данных осуществлялся методом анкетирования, а также с помощью комплекса психодиагностических методик (Методика диагностики когнитивного оценивания трудных жизненных ситуаций Е.В. Битюцкой; Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо). Данные были обработаны методами математической статистики (таблицы сопряженности, частотный, корреляционный анализ). Результаты психологического исследования показали, что респонденты с выраженной перспективой ориентации на позитивное прошлое чаще всего испытывают трудности в принятии решения в настоящем. Если личность ориентируется на настоящее, то чаще всего ее сопровождают негативные эмоциональные состояния, такие как апатия, отчаяние, горе, тревога. Было выявлено, что респонденты с выраженной перспективой ориентации на будущее не испытывают сильных отрицательных эмоций. Однако для подавляющего числа респондентов будущее представляется далеким и туманным, вследствие чего они не способны строить планы и рассматривать свою жизнь в перспективе будущего. Показано, что пандемия в большей степени проявляется в ориентации личности на настоящее. В ситуации пандемии многие опасаются строить планы, избегая ответственности, принимают импульсивные решения, стремятся к получению удовольствия, что повышает риски социальной дезадаптации.

Жизненная перспектива, временная перспектива, психологическое время, пандемия COVID-19, трудная жизненная ситуация

Короткий адрес: https://sciup.org/149138077

IDR: 149138077 | УДК: 316.6 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2021.2.15

Текст научной статьи Особенности восприятия жизненной перспективы в трудной жизненной ситуации (на примере пандемии COVID-19)

DOI:

С влиянием вируса COVID-19 все мировое сообщество столкнулось с негативными экономическими, медицинскими, политическими и социальными последствиям, что также отразилось и на психологическом благополучии жителей. Для снижения рисков социального и личностного благополучия необходимо выявить, каким образом пандемия отразилась на способности личности цельно видеть свою жизнь, планировать будущее, опираясь на прошлый опыт, но учитывая требования актуальной ситуации.

Ситуация пандемии COVID-19 по ряду критериев [Емельянова 2020, Квасова 2010] относится к категории трудной жизненной ситуации (далее ТЖС). Одними из важных признаков ТЖС являются: неспособность личности ее контролировать; сложности для принятия решений при выборе действий в данной ситуации; высокие затраты временных, эмоциональных, физических и/или материальных ресурсов; а также отсутствие сформированных моделей поведения для ее преодоления, фактического опыта. Трудная жизненная ситуация оказывает влияние на жизнедеятель- ность человека в целом. В результате данного влияния у него происходит нарушение адаптации к новым обстоятельствам. Ему сложно удовлетворять базовые потребности и следовать выработанным в прошлом моделям поведения. Это связано с тем, что переживание ТЖС обычно сопровождается такими психологическими «симптомами» как неспособность управлять событиями, непонимание ситуации, сложность в принятии решений, повышение уровня стресса и высокая степень значимости для человека.

Актуальные научные исследования жизненной перспективы отражают ее основную роль в психологическом времени личности и доказывают, что жизненная перспектива является опорой в организации активности в настоящем, способности сопротивляться обстоятельствам.

Рассматривая жизненную перспективу в ключе типологического подхода, К.А. Абуль-ханова-Славская трактует ее как сочетание жизненных условий и обстоятельств, обеспечивающих человека способностью оптимально развиваться на его жизненном пути [Абуль-ханова-Славская 2001]. Помимо жизненной перспективы автор выделяет еще психологи- ческую и личностную перспективы. Разделение данных понятий обусловлено предпочитаемыми сферами жизни и ценностными ориентациями личности. В таком контексте жизненная перспектива является более глубоким и емким понятием, рассматривающим будущие цели, ценности, а также темп жизненного движения личности и оптимальность ее развития.

Временная перспектива является одним из аспектов перспективы жизненной, ее можно охарактеризовать как «ментальную проекцию мотивационной сферы» личности. Содержательно временную перспективу составляют планы, цели, стремления и представления о будущих событиях [Дубровина 1995]. Они будут определять поступки и совершаемые выборы, хотя большая часть из них может быть мало осознаваема. Жизненная перспектива будет тем яснее для личности, чем более цельно личность может воспринимать события своей жизни и отдельных ее временных отрезков.

Способность личности видеть жизнь в будущем времени можно рассматривать и как процесс планирования. Если личность позитивно относиться к данному процессу – занимается составлением планов, то образ будущего в ее восприятии структурируется и становится последовательным (пошаговым). При этом чрезмерная фиксация личности на будущих целях может сопровождаться игнорированием прошлого опыта, неспособности учитывать актуальные возможности человека и требования ситуации, что фактически будет препятствовать реализации этих целей. С другой стороны, акцентирование внимания на прошлых ошибках или недостаточных ресурсах в настоящем создает опасения возможного благополучного разрешения сложных ситуаций, отказу от управления собственной жизнью. Вследствие негативного восприятия жизненной перспективы, будущее представляется хаотичным и непредсказуемым. Для преодоления этого человеку необходимо реализовать свою жизненную программу во времени и обстоятельствах – пройти свой жизненный путь.

Жизненный путь не является раз и навсегда четко зафиксированной жизненной позицией, но представляется как определенная жизненная линия, в которой человек реализуется. Организация своего жизненного пути связана с реализацией своего жизненного выбора – процесса, который затрагивает все подструктуры личности. Данный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала происходит выработка внутренней позиции между субъективными потребностями и объективными условиями. Далее осуществляется прогнозирование вероятных последствий и результатов своего выбора. И после этого личность определяет свой жизненный путь, составляет план и на основе принятого решения сформировывает основную линию поведения.

Способность к восприятию жизненной перспективы фактически является показателем психологического здоровья человека. В частности, исследование И.А. Ральниковой показало, что у людей с высоким уровнем психологического здоровья будущее является важным этапом жизненного пути. Когда личность считает необходимым планировать свое будущее, способна выстраивать его привлекательным для себя, тогда она с большей вероятностью будет стремиться к достижению поставленных целей. Напротив, людей с низким уровнем психологического здоровья отличает отсутствие интереса к планированию собственного будущего, которое чаще всего рассматривается в пессимистичном ключе, что препятствует активным действиям в настоящем [Ральникова 2019].

В ситуации пандемии COVID-19 как трудной жизненной ситуации, человек проходит через 3 психологических этапа. На первом этапе происходит процесс когнитивного оценивания ситуации. Он предполагает восприятие и интерпретацию человеком возникших обстоятельств. Далее идет отбор возможных решений и оценка собственных возможностей. На завершающем этапе, исходя из принятого решения, человек избирает для себя оптимальную стратегию поведения.

В данной работе мы рассматриваем временную перспективу личности во взаимосвязи с когнитивной оценкой восприятия пандемии, а также эмоциональные реакции, определяющие эти оценки.

Обзор исследований

На современном этапе развития психологии выделяют 5 подходов к пониманию фе- номена жизненная перспектива. Мотивационный подход рассматривает данный термин со стороны личностных ценностей и уровня ее притязаний [Левин 2019; Егоренко, Родина 2015; Nuttin 2014; Frank1938; Fraisse 1979]. С точки зрения событийного подхода жизненную перспективу принято трактовать как цепочку событий в психологическом времени личности [Головаха 2017; Леонтьев 2004; Ман-дрикова 2008]. Типологический подход рассматривает концепцию о личностной организации времени [Абульханова-Славская 2001; Серенкова 1991]. Образовательный подход изучает данное понятие с точки зрения формирования и реализации жизненной программы и жизненных целей личности [Гинзбург 1994; Дубровина 1995; Толстых 1988]. Прогностический подход помогает понять, способна ли личность предвосхищать и прогнозировать свое будущее на основе своего прошлого опыта [Анохин 1968; Бернштейн 1962; Регуш 2003].

За последние десятилетия в научном сообществе активно ведется исследование жизненной и временной перспективы. Опубликовано значительное количество исследований, посвященных различным аспектам данного феномена. Возрастная динамика и особенности развития личности в контексте временной перспективы описаны в работах отечественных ученых [Сырцова 2008; Чуева 2013; Егоренко, Родина 2015]. Вопросы влияния разных периодов экономической нестабильности в России, а также условия негарантированной работы изучены в трудах отечественных авторов [Зарубин, Сырцова 2013; Чуйкова, Сотникова 2017].

Проблемы уровня осмысленности жизненной перспективы и ее отражения на качестве жизни личности поднимаются в ряде исследований [Неяскина, Мазуркевич 2014; Лукьянов, Неяскина 2012; Вечканова, Неяски-на, 2011; Проконич 2015; Яницкий, Серый 2012].

Особенности психологического благополучия, преобразования и переживания временной перспективы в трудной жизненной ситуации описаны в публикациях авторов [Квасова 2010; Бакусева, Быховец 2011; Казымова 2016; Емельянова 2020]. Исследования отечественных и зарубежных ученых доказали, что жизненная перспектива является опорой в организации активности в настоящем [Левин 2019;

Головаха 2017; Абульханова-Славская 2001; Гинзбург 1994].

Методы и методики

Метод исследования – опрос, проведенный в январе-феврале 2021 г. с помощью ин-тернет-технологий (электронные Google Формы). Вопросы авторской анкеты включали три блока: когнитивные аспекты оценивания ситуации с пандемией COVID-19 (убеждения, установки о причинах возникновения, степени опасности, возможности контроля и др.); эмоциональное реагирование; поведенческие проявления (в частности, соблюдение мер безопасности, обращение к источникам информации и др.). Применялись следующие методы психодиагностики: опросник временной перспективы Зимбардо (ZTPI), адаптированный О.В. Митиной, Е.Т. Соколовой, А. Сырцовой, методика «Когнитивное оценивание ТЖС» (Е.В. Битюцкая). В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет и старше, преимущественно относящиеся к периоду ранней взрослости (N = 69). Данные были обработаны методами математической статистики (таблицы сопряженности, частотный, корреляционный анализ).

Результаты исследования

Исследование показало, что влияние на личность ситуации пандемии COVID-19 можно проследить как на когнитивном, эмоциональном, так и на поведенческом уровне. Пандемия сформировала определенные стереотипы и представления о будущем, изменила привычные способы поведения и социального взаимодействия, вызвала много переживаний и в целом отразилась на психологическом благополучии.

В частности было выявлено, что имеются достаточно противоречивые убеждения о пандемии и степени ее опасности для личности и общества. Около 82 % опрошенных рассматривают ее в качестве реальной угрозы, хотя 43,6 % из них считают, что степень опасности от коронавируса несколько преувеличена. Для 12,8 % респондентов COVID-19 сравним с привычными сезонными заболеваниям, которые фактически не несут опасности для человека. Убеждения 5,1 % касаются представлений о том, что пандемия является «заговором фармацевтических кампаний».

Информацию о пандемии коронавируса респонденты предпочитают не искать целенаправленно, около 8 % признались, что избегают ее. Только 10,3 % регулярно отслеживают новости на данную тему (табл. 1). Большинство респондентов отметили, что просматривают новости о пандемии коронавируса редко, скорее случайно, если они окажутся в поле зрения (48,7 %).

Среди источников информации наиболее популярными были отмечены форумы, блоги социальных сетей в интернете (61,5 %), а также новостные сайты (51,3 %). Наименее востребованными источниками информации оказались радио и телевидение. Радио в качестве источника информации о пандемии не отметил никто из респондентов, а телевидение – 25,6 %. Мнение о пандемии, ее опасности для 35,9 % опрошенных складывается из общения с родственниками, друзьями, знакомыми. Такие результаты могут быть связаны с возрастными особенностями респондентов, а также с уровнем доверия к разным источникам информации.

Сравнивая среднее значение ответов респондентов на вопрос о степени их доверия к различным источникам информации, было выявлено, что наиболее надежными для респондентов являются новостные сайты в интерне- те (M = 3,79), а наименее надежным является телевидение (M = 2,69) (табл. 2).

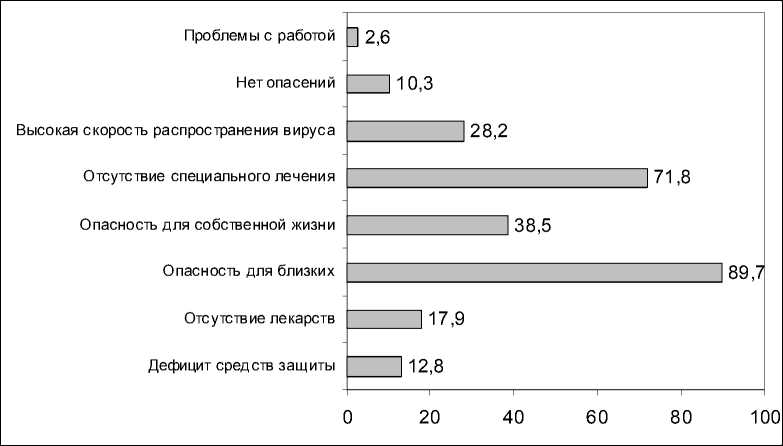

Получая информацию о COVID-19, люди оценивают степень опасности для себя. Для большинства респондентов самым большим опасением, которое вызывает пандемия коронавируса, являются здоровье и благополучие близких (98,7 %). На втором месте по количеству ответов среди угроз пандемии называлось отсутствие специального лечения (71,8 %). Экономические последствия практически не вызывают у респондентов опасений. Отметим, что это может быть связано с возрастными особенностями респондентов – для многих работа не является основным видом деятельности. Около 10 % респондентов отметили, что не видят в пандемии угрозы и она не вызывает у них никаких опасений (см. рисунок).

Мы также можем сравнивать убеждения и реальное поведение людей в ситуации пандемии. Больше половины опрошенных (64,1 %) отметили, что соблюдают лишь некоторые меры предосторожности против коронавируса – ношение маски и перчаток в общественных местах. При этом 30,8 % ответили, что соблюдают все меры безопасности (ношение маски и перчаток, применение средств дезинфекции, соблюдение безопасной дистанции, избегание людных мест). Всего 5,1 % респондентов признались, что не соблюдают данные меры (см. табл. 3).

Таблица 1

Процентное распределение ответов на вопрос:

«Как часто Вы обращаетесь за информацией по коронавирусу?»

|

Как часто Вы обращаетесь за информацией по коронавирусу? |

Проценты |

|

Редко, если попадется |

48,7 |

|

Просматриваю от случая к случаю |

33,3 |

|

Постоянно слежу за ситуацией |

10,3 |

|

Избегаю новостей об этом |

7,7 |

Таблица 2

Среднее значение по шкале доверия к различным источникам информации

|

Степень доверия к телевидению |

Степень доверия к новостным сайтам в интернете |

Степень доверия к форумам, блогам, сайтам социальных сетей |

Степень доверия к разговорам с родственниками, друзьями, знакомыми |

Степень доверия к радио |

|

|

Среднее значение |

2,69 |

3,79 |

3,54 |

3,44 |

2,74 |

Распределение ответов на вопрос об опасениях, связанных с пандемией COVID-19

Таблица 3

Процентное распределение ответов на вопрос:

«Какие меры предосторожности вы соблюдаете против коронавируса?»

|

Ответ |

Какие меры предосторожности вы соблюдаете против коронавируса? |

|

Не соблюдаю |

5,1 % |

|

Соблюдаю некоторые меры (ношу маску и перчатки в общественных местах) |

64,1 % |

|

Соблюдаю все меры (ношу маску и перчатки, применяю средства дезинфекции, чаще мою руки, соблюдаю безопасную дистанцию, избегаю людные места, стараюсь не покидать дом) |

30,8 % |

Интересными оказались результаты, отражающие потенциальное влияние пандемии на будущее. На вопрос о том, сможет ли после пандемии все стать как прежде, ответы распределись примерно в равной степени (см. табл. 4). Но при этом более 50 % респондентов указали на то, что влияние ситуации на людей временно. Такое восприятие ситуации свидетельствует об определенной стратегии совладания с ТЖС. Однако только 15 % видят, что пандемия сможет принести возможные позитивные изменения для личности или общества в целом (например, сделает людей более сплоченными, готовыми приходить на помощь). Остальная часть респондентов либо не видит возможных положительных изменений, либо затрудняется с ответом (см. табл. 4).

Большинство респондентов в данный момент не стремится выстроить перспективу своей жизни, опасается строить планы на будущее. В целом, большинство опрошенных ориентировано на гедонистическое или фаталистическое настоящее. Также выявлена положительная взаимосвязь между ориентацией личности на негативное прошлое и представлениями о фаталистичности настоящего (r = ,646, p = ,000).

Анализ взаимосвязи временной перспективы и особенностей когнитивного оценивания пандемии как трудной жизненной ситуации представлен в таблице 5.

Результаты демонстрируют, что больше всего признаки ТЖС связаны с восприятием жизни с точки зрения гедонистического настоящего. Чем больше личность оценивает ситуацию с пандемией как непонятную с точки зрения действий (r = ,376), создающую сложности в принятии решений (r = ,479), сопровождая сильными эмоциями (r = ,410), и в целом имеющую все признаки трудной жизнен-

Таблица 4

Процентное распределение ответов на вопросы о влиянии пандемии COVID-19

|

Ответ |

Как Вы думаете, после окончания пандемии все сможет стать прежним (как до пандемии)? |

Как Вы думаете влияние пандемии на людей временно? |

Можно ли назвать влияние пандемии положительным? |

|

Да |

40,0 % |

51,1 % |

15,5 % |

|

Нет |

44,4 % |

33,3 % |

42,2 % |

|

Не знаю |

15,6 % |

15,6 % |

42,3 % |

Таблица 5

Взаимосвязь временной перспективы личности и особенностей восприятия пандемии COVID-19

Акцент личности на свое позитивное прошлое, прошлые успешные решения, полученные навыки, но в то же время недостаточное внимание к настоящему, только усиливает сложности с прогнозированием дальнейшего хода событий (r = ,628). Стрессовые реакции, которые сопровождают ТЖС, часто возникают силу необычности сложившихся обстоятельств. В частности, это касается и пандемии, так как мировое сообщество давно не сталкивалось с ТЖС такого масштаба. Исходя из этого, человек не может спрогнозировать ситуацию на основе своего прошлого опыта – его просто нет.

Если личность ориентирована в своей жизни на построение перспективы будущего, тем больше в ситуации пандемии ее беспокоят не эмоции, а трудности в принятии решений, которые в итоге могут не привести к ожидаемым целям. Это проявляется в убеждениях испытуемых о собственной беспомощности в сложившихся обстоятельствах, когда будущее не зависит от их действий.

Исследуя эмоциональную сферу респондентов, было выявлено, какие именно эмоции сопровождают оценку пандемии как ТЖС, а также их взаимосвязь с жизненной перспективой (см. табл. 6).

Полученные данные показывают, что у человека, ориентированного в восприятии своей жизни на гедонистическое настоящее, наиболее выраженными являются эмоциональные состояния апатии (r = ,418) и отчаяния (r = ,421), гнева (r = ,321) и тревоги (r = ,320). Восприятие жизни в ситуации пандемии через призму фаталистического настоящего сопровождается переживанием гнева (r = ,339), горя (r = ,371) и отчаяния (r = ,389). Это говорит о том, что перспектива настоящего в условиях пандемии COVID-19 воспринимается в пассивно-негативном ключе без надежды на положительные изменения, в ожидании отрицательных событий.

Таблица 6

Взаимосвязь временной перспективы личности и особенностей эмоционального реагирования в ситуации пандемии COVID-19

|

Эмоции |

Негативное прошлое |

Гедонистическое настоящее |

Позитивное прошлое |

Фаталистическое настоящее |

|

Гнев |

r = ,321* p = ,046 |

r = ,339* p = ,035 |

||

|

Страх |

r = ,366* p = ,022 |

|||

|

Отчаяние |

r = ,421** p = ,008 |

r = ,389* p = ,014 |

||

|

Горе |

r = ,371* p = ,020 |

|||

|

Апатия |

r = ,335* p = ,037 |

r = ,418** p = ,008 |

||

|

Тревога |

r = ,317* p = ,049 |

r = ,320* p = ,047 |

||

|

Счастье |

r = ,336* p = ,036 |

Позитивное прошлое, с одной стороны, позволяет замечать достигнутые для личности события или значимые межличностные отношения, которые дарят человеку ощущение счастья (r = ,336), а с другой, усиливают страхи (r = ,366), в частности, страх за здоровье близких людей.

Отметим, что в исследовании взаимосвязи эмоций и перспективы ориентации на будущее у респондентов практически не представлено. Такой результат может указывать на проявление эффекта «растянутости» времени, когда человеку в ТЖС будущее кажется чем-то далеким и нереальным. Иногда возможна и обратная тенденция, когда будущее чрезмерно приближается и может казаться, что его не было вообще. В ряде исследований [Березина 2003; Тарабрина 2001; Фоменко 2010] было доказано, что чем более травматично событие для личности, тем более ярко могут провялятся данные эффекты. В свою очередь это приводит к отдалению перспективы будущего. Тем не менее, отсутствие взаимосвязей перспективы ориентации на будущее и отрицательных эмоций, показывает способность личности учитывать реальность, но не отказываться от собственных целей и планов.

Вывод

Таким образом, условия, в которые поставила все мировое сообщество пандемия

COVID-19, отразились на восприятии жизненной перспективы личности, ее субъективного времени.

Пандемия воспринимается респондентами как трудная жизненная ситуация по причине того, что является непонятной с точки зрения действий, создающей сложности в принятии решений, и вызывает сильные эмоции, которые личности сложно контролировать. Пандемия вызывает множество опасений, в частности, за будущее после ее окончания, но в первую очередь актуальны переживания за здоровье близких людей.

Большинство респондентов в данный момент не стремятся выстроить перспективу своей жизни, они ориентированы на гедонистическое или фаталистическое настоящее.

Выявлена взаимосвязь между восприятием жизненной перспективы личности, ее субъективного времени и восприятием пандемии как трудной жизненной ситуации.

Воздействие негативных эмоциональных состояний в большей степени сопровождает человека, ориентированного на проживание настоящего момента. Наиболее ярко выраженными эмоциями, которые сопровождают человека в период пандемии, являются апатия, отчаяние, горе и тревога. Для преодоления стресса от пандемии были выявлены стремления личности либо к получению сиюминутного удовольствия, либо отказ от ответственности за свои действия в настоящем.

Ориентация личности на позитивное прошлое в ситуации пандемии создает трудности для принятия решений, позволяет испытывать счастье, но сопровождает страхами потери этого состояния.

Будущее в данный момент видится многим респондентам как очень расплывчатое и далекое, что не позволяет строить свою жизнь в перспективе, планировать и достигать значимых целей.

Отметим, что для выявления более полных представлений о жизненной перспективе личности в период пандемии, требуется расширение выборки и выявление особенностей переживания жизненной перспективы в разных возрастных группах, а также определение причинно-следственных связей между явлениями.

Список литературы Особенности восприятия жизненной перспективы в трудной жизненной ситуации (на примере пандемии COVID-19)

- Абульханова-Славская 2001 – Абульханова-Славская К.А. Время личности и время жизни. СПб.: Алетейя, 2001.

- Анохин 1968 – Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина, 1968.

- Бакусева, Быховец 2011 – Бакусева Н.Н., Быховец Ю.В. Сопряженность параметров психологического благополучия и переживания террористической угрозы // Материалы Итоговой научной конференции Института психологии РАН. 2011. С. 57–64.

- Березина 2003 – Березина Т.Н. Пространственно-временные особенности внутреннего мира личности. М.: МПСИ, 2003.

- Бернштейн 1962 – Бернштейн Н.А. Новые линии развития в физиологии и их соотношение с кибернетикой. М.: Наука, 1962.

- Вечканова, Неяскина, 2011 – Вечканова Е.М., Неяскина Ю.Ю. Особенности временной перспективы личности при различных типах актуального смыслового состояния // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 167–178.

- Гинзбург 1994 – Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии. 1994. № 3. С. 43–52.

- Головаха 2008 – Головаха Е., Кроник А. Психологическое время личности. М.: Смысл, 2008.

- Дубровина 1989 – Дубровина И.В. (ред.). Формирование личности старшеклассника. М. : Педагогика, 1989.

- Егоренко, Родина 2015 – Егоренко Т.А., Родина Е.М. Роль временной перспективы в профессиональном самоопределении студентов // Современная зарубежная психология. 2015. Т. 4, № 4. С. 11–15.

- Емельянова 2020 – Емельянова Е.Н. Особенности психологической помощи в ситуации пандемии коронавируса. Управление социально-экономическими системами: теория, методология, практика // Наука и Просвещение. 2020. С. 142–145.

- Зарубин, Сырцова 2013 – Зарубин П.В., Сырцова А. Временная перспектива и экономическая нестабильность: сравнительное исследование 2007 и 2013 гг. // Психологические исследования. 2013. Т. 6, № 32. С. 9.

- Казымова 2016 – Казымова Н.Н. Жизненная перспектива как фактор устойчивости человека к переживанию террористической угрозы. М.: Институт психологии РАН, 2016.

- Квасова 2010 – Квасова О.Г. Временная перспектива личности в экстремальной ситуации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2010. № 2. С. 66–72.

- Левин 2019 – Левин К. Теория поля в социальных науках. СПб.: Академический проект, 2019.

- Леонтьев, Леонтьев, Соколова 2004 – Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Алексей Николаевич Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, 2005.

- Лукьянов, Неяскина 2012 – Лукьянов О.В., Неяскина Ю.Ю. Смысловые детерминанты временной перспективы личности // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 360. С. 152–157.

- Мандрикова 2008 – Мандрикова Е.Ю. Современные подходы к изучению временной перспективы личности // Психологический журнал. 2008. Т. 29, № 4. С. 54–65.

- Неяскина, Мазуркевич 2014 – Неяскина Ю.Ю., Мазуркевич А.В. Взаимосвязь субъективного качества жизни и временной перспективы личности // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2014. № 1 (23). С. 94–105.

- Проконич 2015 – Проконич О.А. Динамические характеристики временной перспективы личности студентов вуза в процессе обучения // Russian Journal of Educationand Psychology. 2015. № 1 (45). С. 207–219.

- Ральникова 2019 – Ральникова И.А. Психологическое здоровье и жизненные перспективы личности // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2019. № 4 (15). С. 121–126.

- Регуш 2003 – Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб.: Речь, 2003.

- Серенкова 1991 – Серенкова В.Ф. Типологические особенности планирования личностного времени: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М.: Ин-т психологии, 1991.

- Сырцова 2008 – Сырцова А., Митина О.В. Возрастная динамика временных ориентаций личности // Вопросы психологии. 2008. № 2. С. 41–54.

- Тарабрина 2001 – Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб: Питер, 2001.

- Толстых 1988 – Толстых Н.Н. Использование методики неоконченных предложений для изучения временной перспективы // Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик. 1988. С. 95–109.

- Фоменко 2010 – Фоменко Г.Ю. Психология безопасности личности: теоретико-методологические основания институционализации // Южно-российский журнал социальных наук. 2010. № 1. С. 83–99.

- Чуева 2013 – Чуева Н.А. Возрастная динамика жизненного проектирования // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2013. № 2. С. 284–294.

- Чуйкова, Сотникова 2017 – Чуйкова Т.С., Сотникова Д.И. Временная перспектива в условиях негарантированной работы // Российский психологический журнал. 2017. Т. 14. № 1. С. 188–213.

- Яницкий, Серый 2012 – Яницкий М.С., Серый А.В., Проконич О.А. Особенности временной перспективы личности представителей различных ценностных типов массового сознания // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2012. № 2 (20). С. 175–180.

- Fraisse 1979 – Fraisse P. The psychology of time // Time and the Sciences. Paris: Unesco, 1979. P. 71–84.

- Frank 1938 – Frank L.K. Time perspectives // Journal of Social Philosophy. 1938. Vol. 4. P. 293–312.

- Nuttin 2014 – Nuttin J. Future Time Perspective and Motivation: Theory and Research Method. N. Y.: Psychology Press, 2014.