Особенности возрастной динамики уровня кожно-гальванических реакций у юношей в связи с занятиями тяжелой атлетикой

Автор: Сабуркин П.А., Мишустин В.Н.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Средства тяжелоатлетического спорта способствуют поддержанию высокого тонуса симпатической иннервации, как одного из звеньев механизма информационного компонента вегетативного обеспечения, способствующего росту соревновательной результативности тяжелоатлетов, в то время как циклические средства ОФП снижают. "Эффект уравновешивания" высокого уровня информационного компонента высоким уровнем энергетического реализуется применением специализированных средств, выполняемых циклично.

Юные тяжелоатлеты, возрастная динамика кгр, функциональный контроль

Короткий адрес: https://sciup.org/140125576

IDR: 140125576

Текст научной статьи Особенности возрастной динамики уровня кожно-гальванических реакций у юношей в связи с занятиями тяжелой атлетикой

Организм тяжелоатлета в процессе тренировок постоянно подвергается различным по объёму (силе) и интенсивности (качеству) управляющим воздействиям тренировочной нагрузки, направленных на формирование ответных реакций как специфических, так и неспецифических (общих) [2]. К неспецифическим относят реакции всего организма как многоуровневой саморазвивающейся системы, которые связаны в основном с величиной нагрузки. Специфические реакции организма (реакции на качество нагрузки) определяются специфическими особенностями тренировочной нагрузки — в т.ч. тяжелоатлетического спорта.

На практике такое деление условно, поскольку каждое тренировочное средство, как действующий фактор нагрузки, обладая своей интенсивностью (спецификой), имеет также и свой объём (который обуславливает неспецифическое действие). В результате, любое тренировочное средство может рассматриваться одновременно как специфическим, так и неспецифическим фактором воздействия [2]. А поскольку специфическая реакция, развивающаяся в ответ на более сильную нагрузку нежели чем общая, не может развиться без общей, то необходим учет параметров внешней нагрузки не только специфической, но и характер общей внутренней реакции [2].

В настоящее время в тяжелоатлетическом спорте разработан и успешно внедрен ряд методик учета специфической работы, позволяющей регулировать нагрузку организма вероятностно (допустим 95% уровень) в рамках линейной педагогической системы периодизации. В то же время, система взаимодействия тяжелоатлета со штангой является сложной, многоуровневой.иерархической колебательной системой, в которой система неспецифических адаптационных реакций организма оказывает свое влияние на тренированность [2]. Это влияние по ряду объективных причин не всегда учитывается в тренировочном процессе тяжелоатлетов. В этой связи в процессе построения тренировочного процесса одним из основных условий адекватности тренировочной нагрузки состоянию организма спортсмена является получение информации о неспецифической активности организма, её различения, и построение логической модели управления подготовкой тяжелоатлета [7, 9].

Методика исследования и устройство для измерения. В психофизиологии биоэлектрическая реакция, регистрируемая с поверхности кожи (КГР), широко используется как показатель неспецифической активации организма [1, 3, 4, 8]. Считается, что КГР можно регистрировать с любого участка кожи [10], но, по мнению Блока В. [1], лучше всего с пальцев, кистей рук и подошв ног, где присутствуют существенные приспособительные реакции потоотделения, что делает измеряемую на этих участках электропроводимость кожи (ЭПК) показателем чувствительного и достоверного критерия общего неспецифического возбуждения Ц.Н.С.

Кожно-гальваническая реакция (КГР), являясь вегетативным компонентом ориентировочной реакции организма, который связан с симпатической иннервацией, отражает характер активности потовых желез. Поскольку функция центральной нервной системы во многих видах спорта существенно влияет на спортивную работоспособность [7], то исследование КГР получает все большее распространение в спортивной практике [4, 6]. К настоящему времени имеется множество вариантов этой методики, но требованиям спортивной практики (надежности, информативности, доступности при работе в условиях спортивного зала, дешевизны оборудования) удовлетворяют не все методы. Поэтому большое значение имеет дальнейшее совершенствование и унификация методик исследования КГР [7].

Из двух основных методов регистрации КГР мы отдали предпочтение экзосома-тическому, основанному на измерении уровня сопротивления кожи (УСК) и уровня проводимости кожи (УПрК).

Методика измерения УПрК, использованная нами, основана на методе измерения КГР у спортсменов, предложенном ранее доцентом кафедры физиологии ВГАФК Ченегиным В.М. [7], в которую внесены ряд изменений относительно оригинала.

Как и другие авторы, мы учитываем КГР по уровню электропроводности кожи (УПрК) и, дополнительно, по уровню сопротивления кожи (УСК), получаемого расчетным способом:

и и

УСК = у УСК = у где: U- напряжение тока между электродами; I- ток в цепи электрод — кожа.

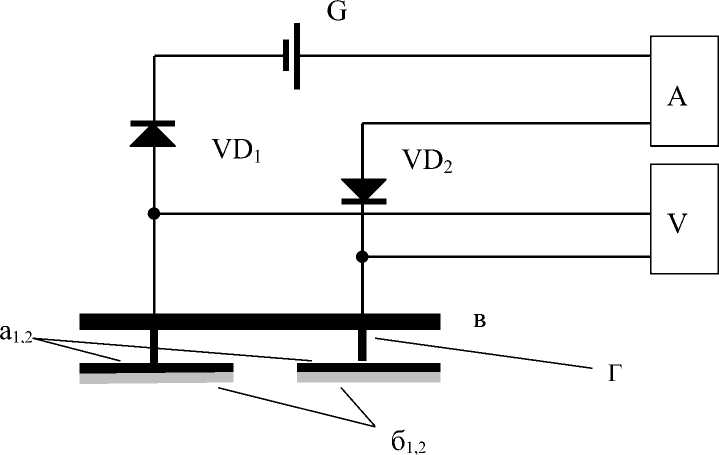

Рис. 1. Схема устройства для измерения уровня проводимости кожи и сопротивления: а^ - серебряные электроды с хлорированным покрытием; б 1, 2 - два защитных слоя фланели; в - диэлектрическая основа электродов; VD1;2 - диоды;

A,V - аналого-цифровые преобразователи.

В отличие от оригинала мы используем источник постоянного тока (G) с напряжением 1,2 в (NiMn AAA) (рис.1). На каждый активный электрод (а1>2) ток подается через диоды (VD i,2 ), на которых происходит дополнительное падение напряжения (по 0,3 в), обеспечения в итоге необходимые стабилизированное напряжение на электродах 0,6 В. Чтобы упростить электрическую схему устройства и повысить его надежность для измерения нами использовались два аналаго-цифровых преобразователя MAS83O (мультиметр). С помощью одного прибора измерялся ток в цепи электрод-кожа (точность измерения 0,1 µ), другой прибор служил для измерения напряжения (точность измерения 0,01 в). Мультиметр А для измерения тока в цепи электродов (а1>2) включается в цепь последовательно с аккумулятором G, мультиметр V для измерения напряжения подсоединяется параллельно электродам.

Технология изготовления электродов не отличается от оригинала за исключением того, что они располагаются не на диэлектрике, а на стойках "Г" длиной 5 мм. Это было сделано для исключения утечки тока в момент проведения процедуры увлажне- ния фланели электродов электролитом (раствором 0,85% NaCl), применяемого для обеспечения более надежного контакта на участке измерения электрод — кожа.

Оба электрода (а 1, а ,2 ) имеют размер 10 х 10 мм, и расположены на расстоянии 5 мм. Поскольку при сопоставительном анализе полученных данных имеет значение место отведения, то мы так же проводили измерения на ладони в области возвышения большого пальца [7].

Результаты исследования. Исследовалась возрастная динамика УПрК у юных тяжелоатлетов от 12 до 18 лет, а также в контрольных группах юношей такого же возраста не занимающихся спортом. Измерения проводилась как в состоянии покоя, так и после стандартного степ-теста.

В возрастной динамике электропроводности кожи у не занимающихся спортом в состоянии покоя можно наблюдать волнообразные колебания (табл. 1).

Таблица 1

Возрастная динамика КГР (электропроводности / сопротивления) кожи ладони у юных тяжелоатлетов и в группах не занимающихся спортом

|

Контингент |

УЭПрК (µ) и УСК (Мом) по годам жизни |

||||||

|

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

|

Тяжелоатлеты |

1,14/ 0,526 |

1,71/ 0,351 |

1,24/ 0,484 |

1,26/ 0,476 |

1,26/ 0,476 |

1,34/ 0,448 |

1,27/ 0,472 |

|

Юноши, не занимающиеся спортом |

1,15 |

1,51 |

1,02 |

1,59 |

1,09 |

1,26 |

1,23 |

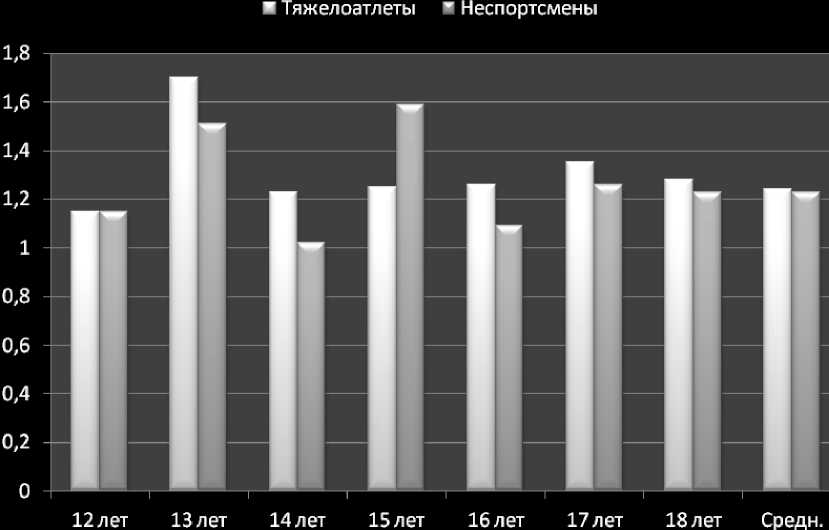

Как видно на гистограмме рисунка 2, эти колебания в возрастном периоде сильно выражены (во всех случаях различия существенны и статистически достоверны).

Так, в возрасте от 12 до 13 лет, электропроводность кожи возрастала на 0,36 мкА (t=3,6; р<0,01), в следующей фазе от 13 до 14 лет следовал существенный спад, отражённый в уменьшении проводимости кожи на 0,49 мкА (t=7,0; p<0,001). На следующем возрастном отрезке от 14 до 15 лет вслед за спадом отмечался подъем на 0,57 мкА (t=6,3; р<0,001) и на этапе перехода к становлению спортивного мастерства (15 - 16 лет) происходил снова спад на 0,5 мкА (t=5,0; р<0,001). В последующие годы электропроводимость кожи стабилизируется на умеренно высоком уровне.

В отличие от не занимающихся спортом, у юных тяжелоатлетов электропроводимость кожи после несущественных (статистически недостоверных (р>0,05)) колебаний в 12-13 и 13-14 лет устанавливается на умеренно высоком уровне. Средние показатели этого уровня несколько выше (статистически недостоверно (р>0,05)), чем у не занимающихся спортом и остается таким на последующих этапах подготовки. Исключение составляет возраст 15 лет, когда у юношей, не занимающихся спортом отмечался существенный подъем (статистически достоверный (t=4,6; р<0,01)), в то время как у юных тяжелоатлетов он отсутствовал.

Такая особенность возрастной динамики уровня электропроводимости кожи у юных тяжелоатлетов объясняется стабилизирующей ролью спортивной тренировки. Специализированная тренировка снимает влияние гормональных преобразований пубертатного периода на уровень электропроводимости кожи, отмеченных у не занимающихся спортом. В возрасте 15 лет, когда юные тяжелоатлеты квалифицируются по разряду взрослых атлетов, уровень ЭПрК оказывается сопоставим среднему показателю более старших возрастов.

Рис. 2. Сравнительная динамика уровня электропроводности кожи ладони у юных тяжелоатлетов и не занимающихся спортом

Возникает естественный вопрос: чем обусловлено изменение величины электропроводимости кожи – уровнем спортивной подготовки, либо спортивной специализацией?

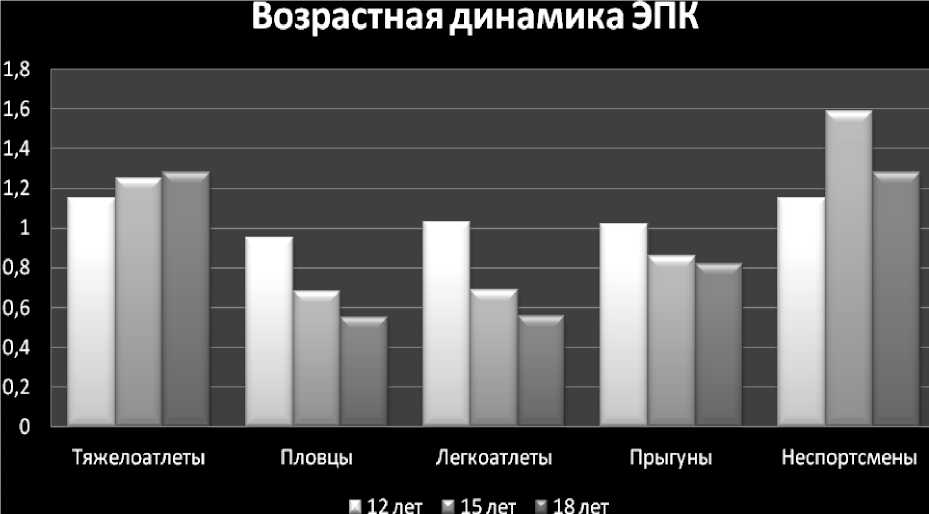

Для ответа на этот вопрос нами были использованы сравнительные данные Че-негина В.М. с соавторами [8], полученные с использованием аналогичной методики у группы спортсменов различных специализаций – пловцов, прыгунов в воду и легкоатлетов (сравнительный показатель УСА не приводится, поскольку на спортсменах других специализаций он не измерялся).

Данные показывают, что во всех группах у спортсменов различных специализаций, уровень электропроводимости кожи существенно ниже по сравнению с юношами, не занимающихся спортом. Так же, с увеличением возраста юных спортсменов независимо от специализации и квалификации происходит неуклонно снижение показателя уровня электропроводности кожи. В соответствии с общепринятым мнением, что электропроводимость кожи отражает тонус симпатической нервной системы [1, 3, 4, 6, 7, 9], можно заключить, что на показатель электропроводимости кожи влияют оба фактора: занятия спортом вообще и спортивная специализация в частности.

Считается, что занятия циклическими видами спорта характеризуются большим преобладанием энергетического компонента вегетативного обеспечения мышечной деятельности. Следовательно, циклические средства тренировки на выносливость изменяют вегетативный тонус в сторону преобладания парасимпатических влияний над симпатическими.

В таком случае повышение симпатического тонуса, вызываемое специализированными тяжелоатлетическими тренировочными нагрузками, характеризуется большим преобладанием механизма информационного компонента системы вегетативного обеспечения [3], на котором базируется реакция активации [2]. Следовательно, применение ОФП в качестве базовых средств уравновешивает тонус ВНС понижением симпатического и повышением паросимпатического.

Рис. 3. Возрастная динамика электропроводности кожи ладони у юных тяжелоатлетов и в группах пловцов, легкоатлетов, прыгунов в воду, не занимающихся спортом

Это предположение подтверждается данными у спортсменов, занимающихся прыжками в воду, тренировочные средства которых (как и в штанге) характеризуются большой долей информационного компонента в вегетативном обеспечении, что предъявляет большие требования к реактивности симпатической нервной системы. Поэтому они занимают промежуточное положение по уровню симпатического тонуса между циклическими и ациклическими скоростно-силовыми видами спорта. С другой стороны, непрерывные подъемы на вышку и трамплины, а также постоянные охлаждения тела - значительно повышают запросы к производительности систем энергообеспечения, т.е. к энергетическому компоненту вегетативного обеспечения и к парасимпатической иннервации.

Выводы:

-

1. Судя по возрастной динамике электропроводимости кожи, тяжелоатлетический спорт способствует поддержанию высокого тонуса симпатической иннервации как одного из звеньев механизма информационного компонента вегетативного обеспечения, способствующего росту соревновательной результативности тяжелоатлетов.

-

2. Применение специализированных тяжелоатлетических тренировочных средств усиливает информационный компонент вегетативного обеспечения, а для его ослабления применяются циклические средства ОФП, не способствующие росту соревновательной результативности тяжелоатлета.

-

3. По аналогии с прыжками в воду, где высокий уровень информационного компонента уравновешивается высоким уровнем энергетического, возникает закономерный вопрос – зачем применять непопулярные среди тяжелоатлетов беговые упражнения? Необходим поиск условий для реализации "эффекта уравновешивания" применением специализированных тяжелоатлетических средств, выполняемых циклично.

-

4. Использование методики определения КГР посредством прямого измерения УПрК и расчетного УСК позволяет контролировать парциальные нагрузки различной

направленности с преимущественно информационным или энергетическим компонентом вегетативного обеспечения.

Список литературы Особенности возрастной динамики уровня кожно-гальванических реакций у юношей в связи с занятиями тяжелой атлетикой

- Блок, В. Уровни бодрствования и внимания/В. Блок//В кн.: Экспериментальная психология. -М., 1970.-С. 97-146.

- Гаркави, Л.Х. Антистрессорные реакции и активационная терапия/Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, Т.С. Кузьменко. -М.:"ИМЕДИС", 1998.-565 с.

- Гиссен, Л.Д. Контроль за ходом обучения спортсменов психорегулирующей тренировке по данным КГР/Л.Д. Гиссен//Теория и практика физической культуры.-1969. -№7. -С. 57-59.

- Жбанков, О.В. Система контроля психофизического состояния человека как инструмент управления процессом адаптации в спорте и учебном процессе/О.В. Жбанков, Д.С. Петров, В.А. Головина//Теория и практика физической культуры.-2003. -№2. -С.20-23.

- Махнев, В.П. Об информативности кожно-гальванической реакции для диагностики стрессовых состояний у человека/В.П. Махнев, А.С. Осенний//Экстремальная физиология, гигиена и средства индивидуальной защиты человека. -1990. -С.127-128.

- Серова, Е.Н. Кожно-гальваническая реакция: Теория и новые методические подходы/Е.Н. Серова, Ю.П. Иванов//Медицинские науки. -№5. -2007. -С.52-56.

- Ченегин, В.М. Методика исследования кожно-гальванических реакций у спортсменов/В.М. Ченегин//Теория и практика физической культуры. -1975. -№ 1.-С.69-71.

- Ченегин, В.М. Влияние спортивной подготовки на возрастное развитие полового диморфизма/В.М. Ченегин, Е.Д. Докучаев, С.М. Погудин, С.А. Ратникова//Системные механизмы и управление специальной работоспособностью спортсменов. -Волгоград, 1984. -С.162-175.

- Ченегин, В.М. Методы исследования функционального состояния тяжелоатлетов/В.М. Ченегин, В.Н. Мишустин, Е.Д. Докучаев//Пути совершенствования эффективности медицинского контроля за высококвалифицированными спортсменами: тезисы докладов ХХIII Всесоюзной конференции по спортивной медицине. -М., 1987. -ч.1. -С.161-162.

- Шпунт, В.Х. Динамические электрические свойства кожи человека/В.Х. Шпунт. -Мед. Техника, 1997. -С.38-48.