Особенности взаимосвязи реакции на движущийся объект с концентрациями биогенных аминов и кинематико-динамическими параметрами скоростно-силового движения у биатлонистов

Автор: Крючков А.С., Федосеев А.М., Миссина С.С., Дикунец М.А., Мякинченко Е.Б.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 3 т.23, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение взаимосвязей между функциональным состоянием и координационными возможностями ЦНС и проявлением различных кинематико-динамических параметров многосуставного движения. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 31 биатлонист высокого класса. Оценку показателей зрительно-моторной координации осуществляли с помощью компьютерного комплекса для психофизиологического тестирования «НС-Психотест» (Нейрософт, Россия). Регистрация динамических параметров сложно-координационного движения выполнялась на тензометрической платформе MuscleLab Force Plate (Ergotest Innovation AS, Норвегия) при прыжке вверх с места. Количественный анализ маркеров активации ЦНС в образцах крови испытуемых выполняли на сверхбыстром жидкостном хромато-масс-спектрометре с тройным квадруполем LCMS-8060 (Shimadzu, Япония). Результаты. У биатлонистов максимальная мощность в прыжке тесно связана с преобладанием процессов возбуждения в ЦНС. Концентрация норадреналина имела положительную связь с максимальной и относительной мощностью, коэффициентом реактивности и высотой прыжка, а уровень адреналина корреляционно был связан с высотой прыжка. Заключение. Оценка результатов тестирования РДО у биатлонистов указывает на наличие определенных взаимосвязей показателей зрительно-моторной координации с кинематико-динамическими параметрами скоростно-силового многосуставного движения, а также уровнями биогенных аминов в крови.

Реакция на движущийся объект, биогенные амины, биатлон, сложно-координационные движения

Короткий адрес: https://sciup.org/147241298

IDR: 147241298 | УДК: 612.829.34 | DOI: 10.14529/hsm230313

Текст научной статьи Особенности взаимосвязи реакции на движущийся объект с концентрациями биогенных аминов и кинематико-динамическими параметрами скоростно-силового движения у биатлонистов

A.S. Kryuchkov1, ,

A.M. Fedoseev1, ,

S.S. Missina2, ,

M.A. Dikunets2, ,

E.B. Myakinchenko2, ,

Введение. В тренировочном процессе биатлонистов большое внимание уделяется выполнению упражнений скоростно-силового характера, для которых характерна многосуставная структура и высокоинтенсивный режим работы мышц. Высокоинтенсивные упражнения предъявляют повышенные требования к ЦНС по управлению пространственновременными и динамическими параметрами двигательных действий. Систематическая диагностика реакций на движущийся объект (РДО) как отражение координации возбудительно-тормозных процессов двигательной системы мозга может являться информативным инструментом для оценки текущей готовности ЦНС спортсменов к выполнению скоростно-силовых упражнений. Кроме того, концентрации биогенных аминов, отражаю- щие текущее функциональное состояние ЦНС, могут быть тесно связаны с проявлением определенных кинематико-динамических параметров высокоскоростного движения.

Для эффективного выполнения двигательного действия головному мозгу в первую очередь необходима информация от зрительной, вестибулярной и проприоцептивной сенсорных систем. Зрительная система программирует и координирует движения на основе визуальных восприятий, вестибулярная ответственна за поддержание равновесия, а результатом взаимосвязи между этими системами является стабилизация взгляда во время движения. Проприоцептивная информация о взаиморасположении суставов, амплитуде и траектории перемещения костных рычагов позволяет ЦНС согласовывать и интерпрети- ровать данные от зрительной и вестибулярной систем, интегрируя их в единый механизм управления движением. В результате достигается должный уровень кинестетической осознанности движения, обеспечивающий устойчивость рабочей позы и снимающий нервные ограничения с иннервации скелетных мышц в ситуациях, когда требуется проявить высокую мощность. Именно поэтому зрительномоторная координация, проявляющаяся, в частности, в РДО, рассматривается как результат согласования движений под контролем зрения. РДО является отражением координации возбудительно-тормозных процессов в двигательной системе мозга, влияющих на эффективность программирования пространственно-временных и динамических параметров движения [4, 9, 10]. Мы предполагаем, что систематическая диагностика РДО в тренировочном процессе спортсменов может являться информативным инструментом оценки их текущей готовности к выполнению сложнокоординационных упражнений с требуемыми параметрами динамики и кинематики.

Демонстрация высокого спортивного результата в биатлоне связана с эффективностью управления двигательными усилиями в специфической для этого спорта структуре движений. Эффективность моторного управления выражается в своевременности и точности дифференцировки мышечных усилий в соответствии с требованиями двигательной задачи. При этом сам процесс программирования и регуляции мышечных усилий тесно связан с текущим функциональным состоянием ЦНС, которое выражается в сбалансированности возбудительно-тормозных процессов в нервных центрах. Кроме этого, на функциональное состояние нервных центров оказывают влияние активирующие системы ствола мозга, регулирующие уровни дофамина (D), серотонина (S) и адреналина (E). В соответствии с вышесказанным несомненный научный интерес представляет изучение взаимосвязей между функциональным состоянием и координационными возможностями ЦНС и проявлением различных кинематико-динамических параметров многосуставного движения (прыжка вверх с места).

Материалы и методы. В обследовании, проводимом на базе ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва в период с 2021 по 2022 гг., приняли участие 31 биатлонист (15 женщин и 16 мужчин) сборной команды России. Всего за сезон был зафиксирован 71 индивидуальный результат тестирования.

Для оценки зрительно-моторной координации применялся тест РДО, входивший в перечень методик компьютерного комплекса для проведения психофизиологических и психологических тестов с регистрацией вегетативных и эмоциональных реакций «НС-Психотест» (Нейрософт, Россия). Методика предлагаемого теста заключалась в следующем: на экране монитора, расположенного перед спортсменом, был изображен круг, в котором отмечены два радиуса – красного и зеленого цветов. От радиуса красного цвета по направлению к зеленому сектор круга окрашивался заливкой, меняющей направление движения. Испытуемому предлагалось нажать на кнопку зрительно-моторного анализатора в тот момент, когда заливка достигнет радиуса зеленого цвета. Количество предъявлений движущегося объекта составляло 50. Диагностика пространственно-временных и динамических параметров сложно-координационного движения осуществлялась на тензометрической платформе MuscleLab Force Plate Model 2 (Ergotest Innovation AS, Норвегия). Спортсмену предлагалось выполнить 5 прыжков, предварительно отрегулировав глубину подседа и угол в коленном суставе (не менее 90 °). Текущее функциональное состояние ЦНС оценивалось на основании результатов количественного определения биогенных аминов: нейромедиаторов (D, S) и гормонов (норадреналин (NE), E) в крови на сверхбыстром жидкостном хромато-масс-спектрометре с тройным квадруполем LCMS-8060, Shimadzu, Япония. Статистическая значимость принята на уровне p < 0,05. Расчеты выполнены с использованием пакета IBM STATISTICA для Windows, версия 10.0 (StatSoft. Inc, США).

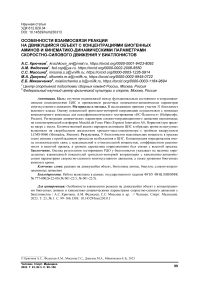

Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены взаимосвязи между кинематико-динамическими параметрами прыжка, параметрами РДО и текущим состоянием ЦНС биатлонистов. Выявлена достоверная отрицательная взаимосвязь между энтропией, характеризующей вероятность возникновения ошибок в пространственно-временном предсказании движения, и проявлением максимальной мощности в прыжке и высотой выпрыгивания. Рассматривая прыжок вверх с места с позиции пространственно-временного предсказания движения, можно говорить о текущей готовности спортсмена точно определять

и изменять рабочую позу, задавая тем самым оптимальную траекторию движения тела [1]. В этом случае чем больше в двигательных отделах ЦНС отражается степень «прогнозируемости ситуации» перед началом прыжка вверх, тем больше снимаются нервные ограничения с иннервации скелетных мышц, обеспечивая повышенную мощность двигательных усилий.

Обнаружена положительная корреляция между максимальной мощностью в прыжке и количеством отрицательных двигательных реакций, характеризующих преобладание процессов возбуждения над торможением, а также числом точных РДО. В связи с этим можно предполагать, что у биатлонистов мощность рабочих усилий при выполнении многосуставного прыжкового движения связана с преобладанием в ЦНС процессов возбуждения и эффективностью формирования центральных моторных программ, учитывающих отклонения движения от задаваемой траектории.

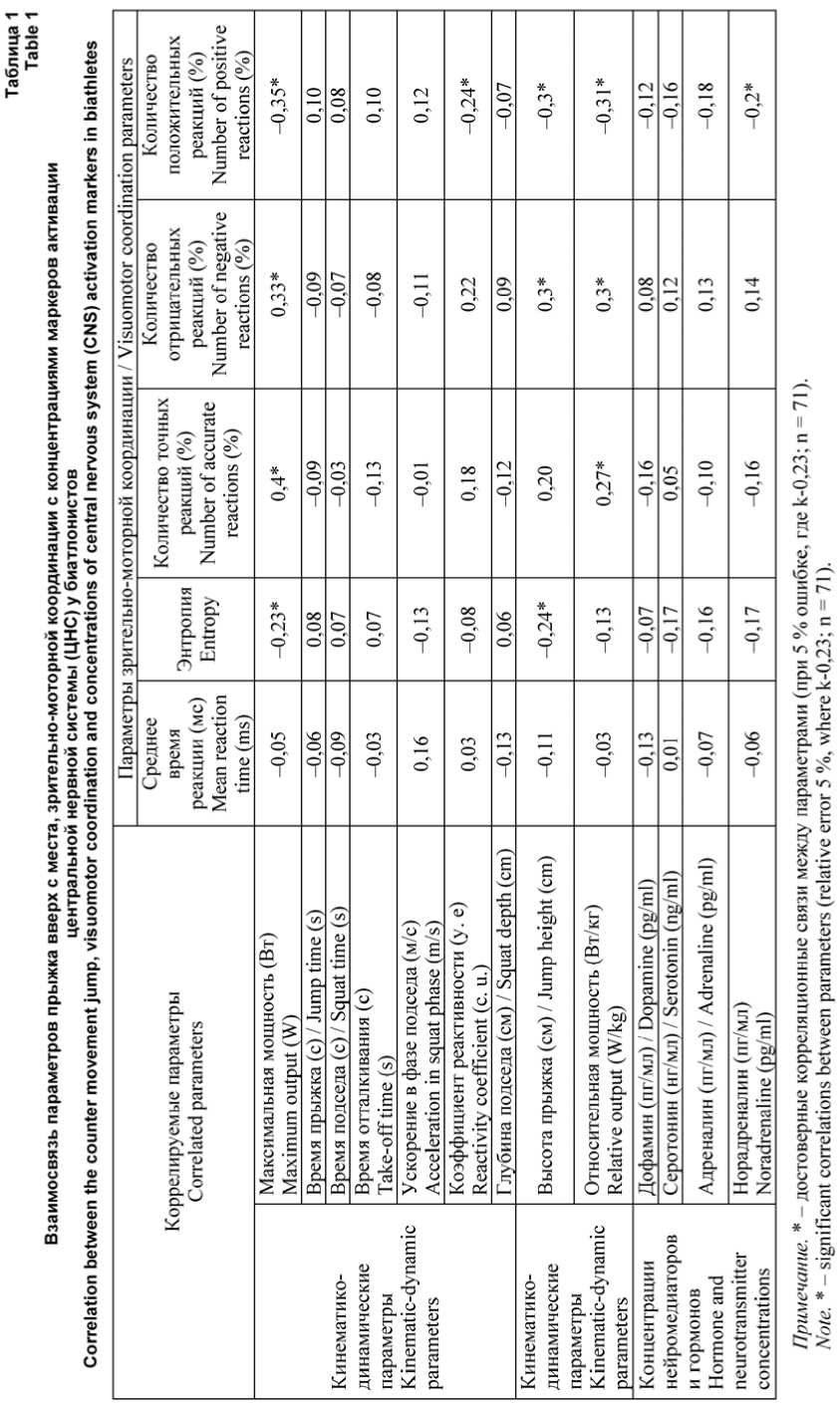

Коэффициент реактивности – способность спортсмена с высокой скоростью наращивать усилие – отрицательно коррелирует с количеством положительных двигательных реакций, отражающих преобладание тормозных процессов в ЦНС. Соответственно, чем выше выражены эти процессы, тем ниже скорость достижения пикового уровня усилий в прыжковом движении (табл. 2). Достоверных взаимосвязей между уровнями нейромедиаторов и параметрами РДО не обнаружено. Установлено наличие достоверной отрицательной взаимосвязи между NE и количеством положительных двигательных реакций. Уровень NE, обеспечивающего активацию ЦНС при стрессе, отрицательно коррелирует с процессами торможения, проявляющимися в форме положительных РДО [3].

Наибольшее количество взаимосвязей наблюдается между кинематико-динамическими параметрами прыжка и уровнем NE – возбуждающего гормона нейроэндокринной системы, увеличивающего точность дифференцировки мышечных усилий [5]. Мы предполагаем, что достоверная корреляция NE с параметрами максимальной мощности, коэффициентом реактивности и высотой выпрыгивания обусловлена потребностью в высоком уровне возбуждения в ЦНС для иннервации скелетных мышц [2, 6]. Полученные данные указывают на то, что чем выше уровень NE, тем короче время, затрачиваемое ими на отталкивание от опоры при выполнении прыжка.

У биатлонистов достоверной взаимосвязи между параметрами прыжкового упражнения и концентрациями D и S не обнаружено (см. табл. 2). S в малых количествах обеспечивает повышение возбудимости α -мотонейронов и повышает координацию скелетных мышц, но его повышенное высвобождение ингибирует активность α -мотонейронов и вызывает торможение высших отделов ЦНС [3]. D усиливает инициацию движений, ингибирует альтернативные действия и менее подходящие моторные программы, а также формирует правильную последовательность мышечных сокращений. D и S играют важнейшую роль в изменении порога возбудимости α - мотоней-ронов, влияя на физическую работоспособность [5, 7]. В этой связи отсутствие корреляционной связи с временными и/или динамическими параметрами прыжка подтверждает тот факт, что отношение концентраций D и S, возможно, оказывает более важное влияние на процессы программирования времени начала движения и силы движения, чем индивидуальные уровни каждого нейромедиатора [8].

Заключение. Оценка результатов тестирования РДО у биатлонистов указывает на наличие взаимосвязей показателей зрительномоторной координации с кинематико-динамическими параметрами многосуставного движения, уровнями нейромедиаторов и гормонов в крови спортсменов. Мощность рабочих усилий при выполнении многосуставного прыжкового движения тесно связана с преобладанием в ЦНС процессов возбуждения и эффективностью формирования центральных моторных программ, учитывающих возможные отклонения движения от заданной траектории. Взаимосвязи между концентрациями D, S и параметрами зрительно-моторной РДО, а также кинематико-динамическими параметрами прыжка вверх с места не обнаружены. Уровень NE у биатлонистов достоверно коррелирует с параметрами максимальной мощности и быстротой достижения пикового значения силы в прыжке вверх с места, а также высотой выпрыгивания.

Список литературы Особенности взаимосвязи реакции на движущийся объект с концентрациями биогенных аминов и кинематико-динамическими параметрами скоростно-силового движения у биатлонистов

- Ботяев В.Л., Загревский О.И. Психомоторные способности спортсменов к зрительно-пространственной ориентации и их взаимосвязь со зрительно-пространственным восприятием // Вестник Томского гос. ун-та. 2009. № 332. С. 182-185.

- French D.N., Kraemer W.J., Volek J.S. et al. Anticipatory Responses of Catecholamines on Muscle Force Production. Journal of Applied Physiology, 2007, vol. 102 (1), pp. 94-102. DOI: 10.1152/japplphysiol.00586.2006

- Kavanagh J.J., McFarland A.J., Taylor J.L. Enhanced Availability of Serotonin Increases Activation of Unfatigued Muscle but Exacerbates Central Fatigue During Prolonged Sustained Contractions. Journal of Physiology, 2019, vol. 597 (1), pp. 319-332. DOI: 10.1113/JP277148

- Goodale M.A. Visuomotor Control: Where Does Vision End and Action Begin? Current Biology, 1998, vol. 8 (14), pp. 489-491. DOI: 10.1016/s0960-9822(98)70314-8

- Bukcharaeva E.A., Kim K.C., Moravec J. et al. Noradrenaline Synchronizes Evoked Quantal Release at Frog Neuromuscular Junctions. Journal of Physiology, 1999, vol. 517 (3), pp. 879-888. DOI: 10.1111/j.1469-7793.1999.0879s.x EDN: LFNGPJ

- Tank W.A., Wong D.L. Peripheral and Central Effects of Circulating Catecholamines. Comprehensive Physiology, 2015, vol. 5 (1), pp. 1-15. DOI: 10.1002/cphy.c140007 EDN: WOHETN

- Perrier J.-F., Cotel F. Serotonergic Modulation of Spinal Motor Control. Current Opinion in Neurobiology, 2015, vol. 33, pp. 1-7. DOI: 10.1016/j.conb.2014.12.008

- Cordeiro L.M.S., Rabelo P.C.R., Moraes M.M. et al. Physical Exercise-Induced Fatigue: the Role of Serotonergic and Dopaminergic Systems. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2017, vol. 50 (12), e6432. DOI: 10.1590/1414-431X20176432

- Tankus A., Fried I. Visuomotor Coordination and Motor Representation by Human Temporal Lobe Neurons. Journal of Cognitive Neuroscience, 2012, vol. 24 (3), pp. 600-610. DOI: 10.1162/jocn_a_00160

- Zago M., McIntyre J., Senot P., Lacquaniti F. Visuo-Motor Coordination and Internal Models for Object Interception. Experimental Brain Research, 2009, vol. 192 (4), pp. 571-604. DOI: 10.1007/s00221-008-1691-3 EDN: DCVQOP