Особенности женской безработицы в современном российском обществе

Автор: Кошарная Галина Борисовна, Тарханова Елена Сергеевна, Данилова Елена Александровн

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье отмечается актуальность проблемы женской безработицы. Авторы выделяют и анализируют ее характерные особенности в условиях современной действительности на федеральном и региональном уровне (на примере Пензенской обл.). Одной из актуальных проблем видится диспропорция на рынке труда между женщинами и мужчинами. Проведенный анализ позволил определить факторы, влияющие на данную ситуацию, и проблему женской безработицы в целом.

Безработица, дискриминация, женщины, женская безработица, неравенство, рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/170170975

IDR: 170170975 | DOI: 10.31171/vlast.v27i4.6628

Текст научной статьи Особенности женской безработицы в современном российском обществе

П роблема женской безработицы в российском обществе остается одной из актуальных на протяжении нескольких десятилетий как на федеральном уровне, так и в регионах. Во многом она обусловлена трансформационными процессами в обществе и социально-экономической нестабильностью, наблюдающейся на разных этапах развития страны. В современных условиях одной из причин являются также гендерные противоречия и меры дискриминационного характера со стороны работодателей при формально равных условиях: наблюдается разница в возможностях трудоустройства, карьерном росте, оплате труда, доступе к руководящим постам у мужчин и женщин. К сожалению, социальноправовые механизмы и социально-экономическое регулирование проблемы со стороны государства и общества не всегда работают на практике, оказывая различное влияние на положение женщин и мужчин в социально-трудовой сфере. Например, по данным Федеральной службы государственной статистики, уровень участия женщин в трудоспособном возрасте (16–54 года) в рабочей силе в 2017 г. составлял 78,6%1.

Соответственно, в современном российском обществе в меняющихся социально-экономических условиях настоятельно требуется регулирование проблем занятости отдельных категорий граждан, в частности женщин.

На основе проведенного комплексного анализа статистических данных, материалов социологических исследований, научной и периодической литературы нами были выделены характерные особенности женской безработицы в современном российском обществе.

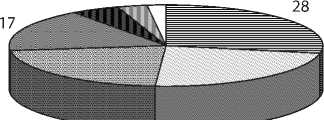

Одну из основных особенностей данной проблемы можно выделить, анализируя причины незанятости (потери работы) женщинами. По официальным данным, женщины остаются без работы чаще всего в результате сокращения штатов (ликвидации предприятия), а мужчины – по собственному желанию. Среди причин незанятости очень часто называются и другие причины уволь- нения. По мнению Г.А. Монусовой, «другие причины» – это «зачастую обстоятельства добровольно-принудительного характера: решение об увольнении принимается вроде бы добровольно, но под сильным давлением тех или иных факторов» [Монусова 2001: 115].

Федеральная служба государственной статистики представляет распределение безработных женщин и мужчин в возрасте 15–72 лет по причинам незанятости. Например, высокий показатель увольнений среди женщин в связи «с сокращением штатов, ликвидацией предприятия, прекращением собственного дела» наблюдался в 2013 г. – 60,8%, тогда как у мужчин он составлял 39,2%; по собственному желанию уволились 56,6% женщин и 43,4% мужчин; другие обстоятельства незанятости приблизительно одинаковы – 51,3% женщин и 48,7% мужчин1.

В 2017 г. показатели вышеперечисленных причин незанятости женщин и мужчин приблизительно одинаковые. Но в статистическом сборнике добавилась новая причина незанятости: «уволены в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора, договора гражданско-правового характера»2, и здесь более высокий показатель у мужчин – 65% против 35% у женщин.

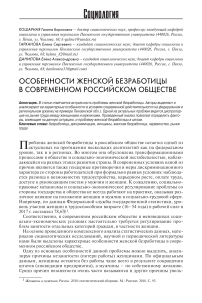

Анализируя результаты проведенного исследования в Пензенской обл. в 2018 г. ( N = 148), можно выделить основные причины, по которым женщины не работают: уволились по собственному желанию 42% респондентов; потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия (банкротства, закрытия) 16% и сокращением кадров (в совокупности 12%); по семейным обстоятельствам (вышли замуж, родили ребенка, поменяли место жительства) – 12%; по соглашению сторон – 8%, по истечении испытательного срока – 4%, по другим причинам – 6%. Среди «других причин» можно выделить варианты: «по состоянию здоровья (своему или членов семьи)», «не могу найти работу по специальности или интересную работу», «трудно совмещать работу и семейные обязанности, воспитание детей» и т.д. При этом женщины, уволившиеся по собственному желанию (42% респондентов, N = 62), на вопрос о причинах увольнения ответили следующее (см. рис. 1).

-

■ работа не соответствовала их уровню компетенции, квалификации

-

□ не было перспектив карьерного роста

5 3 2

D «попросили (вынудили)» уволиться по собственному желанию

-

■ трудно совмещать работу, материнство и семейную жизнь

-

■ неинтересная работа («не моё»)

[В нездоровая социально-психологическая обстановка в организации

-

□ другое

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы уволились с предыдущего места работы?», в % от числа уволившихся по собственному желанию

Можно предположить, что достаточно высокий показатель численности женщин, увольняющихся по собственному желанию, «по соглашению сторон», а также вариант ответа «другие причины» говорят о том, что их увольнение связано прежде всего с мерами дискриминационного характера со стороны работодателей, которые вынуждают женщин увольняться в связи с различными обстоятельствами.

Соответственно, исходя из полученных данных, можно предположить, что безработные женщины в Пензенской обл. имеют достаточно высокий уровень образования и квалификации и ориентированы на построение карьеры (в совокупности ответов более 50%).

Следующая особенность женской безработицы связана со способами поиска работы. По статистике женщины чаще, чем мужчины, обращаются в службы занятости с целью поиска работы. По данным Росстата, в 2005 г. в службу занятости обратилось 28,3% мужчин и 41,5% женщин, в 2009 г. – 39,6% мужчин и 60,4% женщин, в 2010 г. – 35,7% мужчин и 41,4% женщин1. Обращение в службу занятости с целью поиска работы был вторым по популярности. В июне 2013 г. в службу занятости обратились 28,6% безработных мужчин и 32,4% безработных женщин; в 2014 г. – 31,1% женщин и 25,2% мужчин2; в 2015 г. – 30,4% женщин и 26,5% мужчин; в 2016 г. – 30,6% женщин и 25,7% мужчин3. Однако с 2014 г. данный способ по популярности перемещается на 3-е место, а с 2016 г. – на 4-е.

В другом статистическом сборнике «Женщины и мужчины России» представлены следующие сведения. На протяжении нескольких лет (с 2013 по 2017 г.) 50% мужчин и женщин стабильно «обращаются в государственную службу занятости». Далее идут варианты, более популярные у мужчин: «обращение в коммерческую службу занятости» (в различные кадровые агентства) – в среднем 47% женщин и 52% мужчин; «обращение в СМИ, Интернет» – также 47% женщин и 52% мужчин; «обращение к друзьям, родственникам, знакомым» – 45% женщин и 54% мужчин и «непосредственное обращение к администрации/ работодателю» – 46% женщин и 54% мужчин4. По последнему способу поиска работы показатель у женщин с годами постепенно увеличивается, а у мужчин – снижается.

Следует отметить, что женщины, наряду с регистрацией в службе занятости, в поисках работы обращаются также к друзьям, родственникам, знакомым; в СМИ (объявления на телевидении, в газетах, журналах), к специализированным сайтам в сети Интернет и непосредственно к работодателю.

По данным Федеральной службы по труду и занятости РФ, женщины чаще, чем мужчины, обращаются в органы службы занятости населения по следующим причинам незанятости (см. рис. 2).

Результаты опроса в Пензенской обл. показали, что 52% безработных женщин уже обратились в службу занятости, 58% ищут работу с помощью друзей и родственников, 46% респондентов разместили резюме на специализированных сайтах; 24% просматривают объявления в газетах и журналах, и только 11% обращаются напрямую к потенциальному работодателю и 8% – в кадровые агентства. Таким образом, респонденты используют одновременно несколько

либо прекращением организаций высшего и деятельности среднего профессионального индивидуальным образования предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя

Примечание: ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому сумма ответов больше 100%.

Источник: составлено автором на основе анализа источника: Женщины и мужчины России. 2018 : статистический сборник. М.: Росстат. 2018. 241 с.

Рисунок 2. Распределение зарегистрированных безработных женщин и мужчин по причинам незанятости (конец 2017 г.), в% способов поиска работы. Около половины респондентов (46%) верят, что службы занятости помогут в трудоустройстве, и достаточно высоко оценивают их деятельность.

По данным Роструда, при содействии служб занятости нашли работу более половины зарегистрированных безработных женщин. На наш взгляд, данная характеристика обусловлена тем, что женщины лучше знакомы с порядком оформления статуса безработного, терпеливее и внимательнее относятся к процессу заполнения документов. А также женщины в большей степени готовы ждать и браться за любую предложенную работу. Кроме того, данная категория безработных имеет большую потребность в социальной защите, особенно беременные, женщины с детьми, женщины с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды), пенсионеры, поэтому стремится получить различные социальные выплаты (или льготы).

Определенный процент женщин обращаются в службу занятости, чтобы сделать временный зарегистрированный и оплачиваемый «перерыв» в трудовой деятельности, который позволит им заняться семейными делами и/или дождаться более подходящей и интересной вакансии по уже имеющейся специальности [Романовский, Тарханова 2012: 106]. При этом в службах занятости имеется возможность пройти различные программы обучения и переподготовки, которые в настоящее время там представлены достаточно широко.

Мужчины же в связи с довольно низким размером пособия по безработице (850 – 4 900 руб.) и в связи с непрестижностью регистрации в службе занятости предпочитают заниматься реальной временной подработкой и не отвлекаться на различные формальные регистрации.

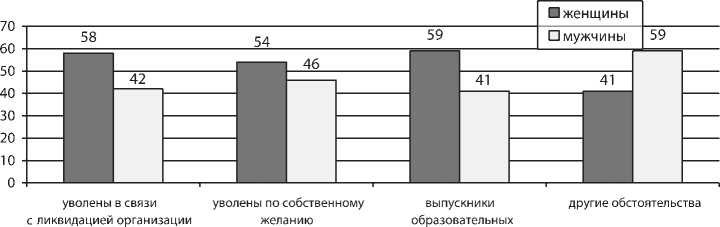

Особенность женской безработицы также состоит в том, что зарегистрированные безработные женщины имеют более высокий уровень образования, чем мужчины.

Результаты различных исследований свидетельствуют, что высшее образование значительно увеличивает шансы на трудоустройство и заработки работников во всех сферах деятельности – как у мужчин, так и у женщин. Чем выше уровень образования, тем ниже уровень безработицы.

В 2013 г. среди безработных женщин высшее профессиональное образование имели 21,1%, 32,1% женщин – среднее (полное) общее образование и только 0,6% не имеют основного общего образования. Эта тенденция сохранилась и в дальнейшем. В 2016 г. среди зарегистрированных безработных женщин 24,3% имели высшее образование, 23,1% – среднее профессиональное, 29,4% – среднее общее [Кошарная 2018: 5]. В 2017 г. высшее образование имели 24,8% женщин и 16,9% мужчин1. Распределение безработных женщин и мужчин в возрасте 15–72 лет по уровню образования в 2017 г. от общего числа официально зарегистрированных безработных более подробно представлено на рис. 3.

Эти показатели говорят о том, что в современных условиях даже с образованием трудно найти работу в силу разных обстоятельств. Например, порядка 80–90% свободных рабочих мест рассчитаны на кадры рабочих профессий, а женщины, ищущие работу, в основном имеют другое образование и другую квалификацию и претендуют на вакансии специалистов, служащих, управляющих и т.п.

Также можно предположить, что этот показатель связан и с некоторыми дискриминационными мерами со стороны работодателей, которые «опасаются» очень «образованных женщин», разбирающихся в своих правах и претендующих на карьерный рост.

высшее среднее среднее общее основное общее не имеют профессиональное основного общего

Источник: составлено автором на основе анализа источника: Женщины и мужчины России. 2018 : статистический сборник. М.: Росстат. 2018. С. 156.

Рисунок 3. Распределение безработных женщин и мужчин в возрасте 15– 72 лет по уровню образования в 2017 г., в %

49% опрошенных безработных женщин в Пензенской обл. имеют высшее образование, 23% – только получают образование, еще не окончили обучение (учатся в вузе, колледже), 19% имеют среднее профессиональное, 7% – среднее общее и только 2% – основное общее образование.

Уровень образования и уровень профессиональной квалификации безработных женщин тесно связан с опытом работы и сферой предыдущего места работы. Существуют расхождения в уровне квалификации выполняемых женщинами и мужчинами работ и видов деятельности. Статистические данные за

2005–2016 гг. свидетельствуют, что в основном зарегистрированные безработные женщины имели опыт работы и квалификацию в сфере обслуживания, торговли, охраны граждан и собственности (в 2016 г. 24,1% зарегистрированных безработных женщин) или являлись специалистами среднего и высшего уровня (в 2016 г. – 19,9% женщин)1.

Около 75% из числа опрошенных безработных женщин Пензенской обл. ответили, что имеют опыт работы в основном в сфере торговли, производства, образования, недвижимости, рекламы. На наш взгляд, это характеризует определенные профессионально-трудовые характеристики респондентов и дальнейшие перспективы профессионального развития.

Еще одной особенностью женской безработицы можно назвать продолжительность поиска работы . И.В. Костикова отмечала, что «доля женщин среди безработных, ищущих работу более года, на протяжении последних 10 лет всегда была выше, чем мужчин» [Введение в… 2015: 151]. Это особенно было характерно в кризисные периоды – в середине 1990-х и нулевых годах.

Согласно данным Росстата, средняя продолжительность поиска работы у безработных женщин в 2013 г. составила 7,7 месяца, в 2015 г. у женщин – 7,4 месяца, у мужчин – 7,1 месяца2, в 2016 г. – 7,8 месяца у женщин и 7,4 месяца у мужчин3. В 2017 г. средняя продолжительность поиска работы у женщин составляла 7,8 месяца, у мужчин – 7,5 месяца, а в сельской местности у женщин – 8,5 месяца, у мужчин – 8,3 месяца4. Наибольший показатель длительности поиска работы наблюдается у женщин после 35 и старше 50 лет – более 8 месяцев. В Пензенской обл. по результатам опроса безработные женщины находились без работы в среднем 3–4 месяца.

По оценке специалистов и согласно статистическим данным чаще всего зарегистрированные безработные женщины либо находят работу за промежуток времени от 1 до 3 месяцев (в возрасте до 30 лет), либо числятся в качестве безработных более года и только после этого находят подходящую работу (как правило, уже старше 40 лет). Как видно, продолжительность поиска работы у мужчин и женщин постепенно выровнялась. Но на эти показатели следует обратить внимание в связи с изменениями пенсионного законодательства и, соответственно, разрабатывать более адресные программы трудоустройства и развивать механизм социального партнерства между федеральными, региональными властями и бизнес-сообществами в отношении женщин предпенсионного и пенсионного возрастов.

Анализ статистических данных показывает, что продолжительность поиска работы тесно связана с возрастом безработных . В последнее время в службу занятости чаще всего обращаются женщины в возрасте 30–40 лет и старше 50 лет. В 2016 г. средний возраст безработных составил 35,6 лет, в т.ч. безработных мужчин – 36 лет, безработных женщин – 35,2 года. Молодежь до 25 лет составляла среди безработных 23,9%, лица в возрасте 50 лет и старше – 20,4%5. В 2017 г. средний возраст немного увеличился и составил 36,1 года для женщин и 36,5 года для мужчин6. Среди безработных в молодом возрасте (от 15 до 25 лет) доля женщин в 2018 г. составила 49,3%, среди городских жителей –

66,7%, молодежи до 25 лет – 24,8%, среди лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, – 26,3%1.

В связи с этим можно выделить еще одну особенность женской безработицы – это проблема трудоустройства девушек после окончания учебного заведения (до 25 лет). По статистике девушки сталкиваются с более серьезными проблемами при трудоустройстве, чем юноши. Стабильно высокий показатель безработных женщин отмечается в возрастной группе 20–29 лет: 36,1% в 2016 г. и 34,6% в 2017 г.2 Возможно, данный показатель обусловлен отсутствием опыта работы и тем, что более молодая часть женского населения (старше 20 лет) после получения образования ориентирована на создание семьи, дальнейшее получение образования и другие ценности.

Следующая особенность связана с семейным положением безработной женщины. В основном это замужние женщины – более 46% в 2016–2017 гг.3 Можно предположить, что в современных нестабильных социально-экономических условиях, несмотря на то что женщина замужем, это не всегда означает, что муж полностью обеспечивает семью и женщина может позволить себе не работать. Как правило, она ищет работу, чтобы вносить определенный вклад в семейный бюджет. Однако в условиях высокой конкуренции и под влиянием других причин женщина испытывает проблемы с трудоустройством, поэтому с целью поиска работы, получения временного денежного содержания и возможности обучения (или переквалификации) вынуждена обращаться за помощью в службу занятости.

К следующей характерной особенности и одной из причин женской безработицы можно отнести дискриминацию, которая проявляется в возможностях трудоустройства, причинах увольнения, оплате труда, возможности карьерного роста и т.п. Например, согласно статистическим данным, за одинаковую с мужчиной работу женщина получает меньше «по всем укрупненным профессиональным группам работников, что составляет в среднем 64% от средней заработной платы мужчин» [Кошарная 2018: 5]. На наш взгляд, данный показатель также характеризует особенности положения женщин в трудовой сфере.

Региональный аспект этой проблемы может быть разным: чем выше уровень заработной платы в регионе, тем выше различия между заработной платой женщин и мужчин; и наоборот, в регионах с низкими доходами различия в заработной плате мужчин и женщин минимальны, а иногда заработки женщин даже выше.

Следует также отметить, что работодатели без энтузиазма принимают на работу беременных женщин и женщин, имеющих детей, т.к. считают их менее выгодными работниками из-за возможных перерывов в работе, вызванных деторождением и последующим уходом за детьми. По их мнению, данные категории женщин постоянно будут «отвлекаться от работы» по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья членов семьи и к тому же терять квалификацию; им также придется предоставлять отгулы, различные социальные льготы и выплаты. Соответственно, женщины зачастую становятся первоочередными кандидатами на увольнение. Также работодатели могут увольнять или создавать условия для увольнения так называемых уязвимых категорий женщин: бере- менных, имеющих детей, детей-инвалидов, одиноких и многодетных матерей и т.п.

Например, интервьюирование потенциальных работодателей Пензенской обл. в 2018 г. ( N = 20) показало, что только трое работодателей согласились трудоустроить беременную женщину, если уровень ее квалификации соответствует вакантной должности и если она очень нуждается в этой работе. Лишь 6 человек согласились взять на работу женщину с ребенком, при этом уточнив число детей и их возраст. Остальные 11 ответили, что им нужны молодые, активные, перспективные, адаптивные работники без обязательств.

По статистике уровень безработицы женщин в возрасте 20–49 лет, имеющих детей до 18 лет, в 2017 г. составил 5,3%1, тогда как в Пензенской обл. среди опрошенных безработных женщин 60% имеют детей.

На наш взгляд, проанализированные показатели, на основе которых выделены особенности женской безработицы, во многом определяют качественные различия между безработными мужчинами и женщинами.

Таким образом, можно выделить несколько взаимосвязанных факторов, которые во многом носят дискриминационный характер и обусловливают диспропорцию между женщинами и мужчинами на рынке труда и проблему женской безработицы в целом. Во-первых, проявляется гендерное неравенство в доступе к определенным сферам экономической деятельности, которое сказывается при последующем трудоустройстве и оплате труда. Это объясняется вовсе не низким качеством женских трудовых ресурсов, уровнем образования и квалификации, а ограничениями для женщин возможностей выбора трудовой деятельности, которые в значительной степени обусловливаются ее семейным статусом. Поэтому для многих работодателей женская рабочая сила представляет меньший интерес из-за возможных декретных отпусков, больничных по уходу за детьми и другими членами семьи (иждивенцами). Во-вторых, потенциальные работодатели считают, что женщины могут утрачивать профессиональные знания и навыки в силу различных перерывов в работе. В-третьих, женщинам разных возрастных категорий при трудоустройстве могут предъявляться дополнительные (не всегда законные) требования и условия, не связанные с профессиональными качествами (например, не выходить замуж, не уходить в декрет или предлагают работу без оформления и т.п.).

На наш взгляд, на сегодняшний день женская безработица обусловлена не столько структурной перестройкой экономики и трансформационными процессами, происходящими в обществе, сколько проблемой дискриминации, существующей в обществе и в сфере труда, которая обостряется в условиях социально-экономической нестабильности и может принимать разные формы.

С учетом сказанного выше можно сделать вывод, что проблема женской безработицы все еще актуальна и требует более детального решения и проработки. Необходимо совершенствовать социальные механизмы по предупреждению и профилактике безработицы среди женщин, содействию в трудоустройстве женщинам с детьми и адаптации их на рынке труда в меняющихся социально-экономических условиях.

Список литературы Особенности женской безработицы в современном российском обществе

- Введение в гендерные исследования (под ред. И.В. Костиковой). 2015. М.: Аспект Пресс. 235 с

- Кошарная Г.Б. 2018. Гендерные различия в оплате на российском рынке труда. - Социокультурные факторы консолидации современного российского общества: сборник статей II Международной научно-практической конференции. Пенза: Приволжский Дом знаний. С. 3-6

- Монусова Г.А. 2001. Незанятость в России: вынужденная или добровольная. - Вопросы экономики. № 9. С. 113-129

- Романовский Г.Б., Тарханова Е.С. 2012. Гендерные аспекты безработицы на региональном рынке труда - Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. № 3(23). С. 103-109