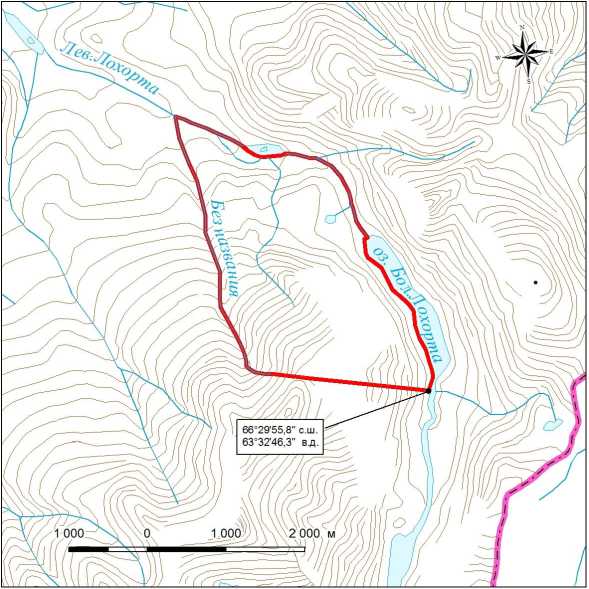

Особо охраняемые природные территории Полярного Урала: современное состояние и перспективы развития

Автор: Дгтева С.В., Патова Е.Н., Кулюгина Е.Е., Пономарев В.И., Дулин М.В., Железнова Г.В., Колесникова А.А., Кочанов С.К., Огродовая Л.Я., Пастухов А.В., Плюснин С.Н., Пыстина Т.Н., Селиванова Н.П., Татаринов А.Г., Тетерюк Л.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (23), 2015 года.

Бесплатный доступ

С целью выделения перспективных для охраны территорий Полярного Урала выполнено натурное обследование ценотического, видового и популяционного разнообразия на ключевых участках, расположенных в ранее неисследованных или слабо изученных предгорных и горных ландшафтах восточно-европейского сектора Арктики. Проведено обобщение сведений о биологическом разнообразии наземных и водных экосистем. Уточнены данные о распространении редких видов. Выделены природные комплексы, перспективные для создания новых особо охраняемых территорий в пределах западного макросклона Полярного Урала.

Арктика, полярный урал, особо охраняемые природные территории, биоразнообразие, горно-тундровые экосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14992769

IDR: 14992769 | УДК: 574.4

Текст научной статьи Особо охраняемые природные территории Полярного Урала: современное состояние и перспективы развития

В последние десятилетия правительственные и неправительственные организации во всем мире уделяют особое внимание вопросам создания и развития сетей особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это особенно актуально в условиях нарастания остроты экологического кризиса на глобальном, региональном и локальном уровнях. Согласно Экологической доктрине Российской Федерации создание и развитие сетей ООПТ разного уровня и режима включено в число основных на- правлений государственной политики в области экологии. Эталонные участки, выделяемые в качестве ООПТ, должны не только способствовать сохранению генофонда флоры и фауны, типичных и уникальных природных комплексов, но и, особенно в будущем, в процессе антропогенных изменений ландшафтов выполнять функцию поддержания экологического баланса. Обеспечение стабильного режима существующих резерватов и создание новых заповедных территорий, имеющих исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы, рассматривается сегодня как один из важнейших приоритетов [1–3].

Анализ существующей в Российской Федерации системы ООПТ выявил, что для обширного региона Российской Арктики она не может рассматриваться как полная и репрезентативная [3]. При этом в высоких широтах происходит постоянное расширение спектра экологических проблем [4–5]. Начато интенсивное освоение месторождений угля, нефти, газа и других полезных ископаемых. Одновременно увеличиваются объемы использования возобновляемых природных ресурсов, растет поголовье домашних северных оленей. Создание экологического каркаса из ООПТ в районах Крайнего Севера, где экосистемы отличаются повышенной уязвимостью к внешним воздействиям и ведут традиционное природопользование коренные малочисленные народы, имеет особую значимость.

Актуальной задачей остается и сохранение природных комплексов горных систем, занимающих более 40% территории страны. В горных регионах развито традиционное природопользование, находятся наиболее крупные месторождения полезных ископаемых. Одновременно они являются центрами значительного биологического разнообразия на разных уровнях его организации. Здесь проходят флористические рубежи, отражающие историю формирования современного растительного покрова, отмечена высокая концентрация эндемичных, реликтовых видов, а также ресурсных растений. Горные массивы играют значительную роль в формировании стока крупнейших рек России и привлекательны для развития туризма и рекреации [6].

Тундровые и горно-тундровые территории северо-востока европейского сектора Арктики остались практически не охваченными в плане создания ООПТ. Сформированные к настоящему моменту региональные сети особо охраняемых объектов не могут быть признаны в полной мере соответствующими требованиям, предъявляемым к сетям ООПТ на международном уровне [5, 7]. В частности, анализ пробелов в системе ООПТ Республики Коми показал, что на объектах природно-заповедного фонда не представлены ландшафты: пологоувалистых тундровых равнин Предуралья; пологоувалистых лесотундровых равнин Предуралья и кряжа Чернышова; низменных моренных лесотундровых равнин; зандровых и озерно-аллювиальных песчаных лесотундровых равнин [5]. Сохранение горных ландшафтов западного макросклона Полярного Урала в региональной системе ООПТ Рес- публики Коми обеспечено не в полной мере и значительно слабее в сравнении с ландшафтами гор Северного и Приполярного Урала.

При этом необходимо отметить, что природные комплексы ООПТ Полярного Урала и сопредельных территорий Большеземельской тундры испытывают все более интенсивное воздействие антропогенного пресса [5, 8–10]. В настоящее время здесь начинается освоение новых месторождений полезных ископаемых, построен крупный магистральный газопровод «Ямал–Центр» с транспортными путями. Отчуждение земель пользователями недр приводит к интенсификации эксплуатации природных экосистем оленеводческими хозяйствами. Заметно возросли рекреационные нагрузки, связанные с развитием туризма. Нужны действенные меры, направленные на охрану уже созданных ООПТ и проведение целенаправленных исследований с целью выделения в регионе уникальных и эталонных территорий, перспективных для охраны. Расширение сети ООПТ будет способствовать сохранению среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, природных ландшафтов равнинной тундры и Полярного Урала, ценотического и видового разнообразия, в том числе популяций редких видов.

Результаты исследований

В статье обобщены сведения об особо охраняемых природных территориях Полярного Урала и обсуждены результаты исследований ценотическо-го, видового и популяционного разнообразия экосистем предгорных и горных ландшафтов восточноевропейского сектора Арктики, перспективных для создания ООПТ.

Полярный Урал – горная область на севере Евразии, охватывающая северную оконечность Уральских гор и занимающая площадь около 25 тыс. км². Ее формирование происходило на стыке двух частей света – Европы и Азии – под действием комплекса исторических, геологических и климатических факторов. Это уникальный регион, отличающийся своеобразием флоры и фауны, расположенный в различных природно-климатических зонах (северная часть – в тундровой, южная – в таежной широтной зоне). В горах выражены высотные пояса растительности: горно-лесной, подгольцовый, горно-тундровый и гольцовый. Здесь находятся ареалы многих редких и реликтовых видов сосудистых растений. К настоящему времени в этом регионе выявлены 25 эндемичных видов растений ( Astragalus gorodkovii Jurtz., Castilleja arctica Kryl. et Serg. ssp. vorkutensis Rebr., Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz.и др.), 36 реликтов ( Carex glacialis Mackenz., Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey, Saxifraga aizoides L. и др.) и 21 вид редких и интересных в научном отношении растений ( Arnica iljinii (Maquire) Jljin, Draba glacialis Adams, Saxifraga op-positifolia L. и др.) [11].

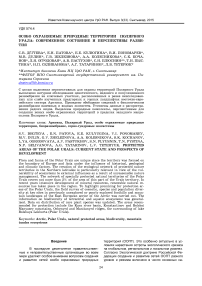

На западном макросклоне Полярного Урала в границах Республики Коми (Воркутинский район) учреждены четыре ООПТ (рис. 1, 2). Две из них имеют статус региональных заказников комплекс- ного и биологического профилей, две другие – региональных памятников природы гидрологического и геологического профилей. Занимаемые ими площади невелики и составляют в совокупности 4892 га. Наиболее крупный резерват – комплексный заказник «Хребтовый» (площадь – 4 тыс. га) [5, 10, 12]. Особо охраняемые территории на восточном макросклоне Полярного Урала в Ямало-Ненецком автономном округе также крайне малочисленны и представлены всего тремя объектами регионального значения – двумя биологическими заказниками и одним геологическим памятником природы. Их общая площадь более значительна и в сумме составляет 220 651 га [3, 13] (рис. 1, 2).

передового изолированного кряжа Полярного Урала. Охраняется крупный северный островной массив еловых лесов, который занимает подножие г.Южной. Преобладают насаждения травяного и зеленомошного типов леса. Площадь ООПТ – 790 га [10, 12].

Комплексный (ландшафтный) заказник «Хребтовый» учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР 26.09.1986 г. Расположен на юго-восточном склоне хребта Енганэпэ. Создан для сохранения и восстановления ресурсов животного мира, в том числе рыбных запасов, растительного мира, а также охраны редких и исчезающих видов животных и растений, их генофонда, сохранения

ООПТ Полярного Урала западный

(макросклоны)

восточный

Заказники

Комплексный (ландшафтный) – «Хребтовый» (4 тыс. га) Биологический (лесной) – «Енганэпэ» (790 га)

Биологические: «Горнохадатинский» (187 461 га) «Полярно-Уральский» (32 540 га)

Памятники природы

Геологический – «Харбейский» (650 га)

Геологический –

«Паэмбой» (100 га)

Гидрологический –

«Водопад на р.Хальмеръю» (2 га)

Рис. 1. Региональные ООПТ Полярного Урала.

Приводим краткую характеристику ООПТ Полярного Урала. На его западном макросклоне в границах Республики Коми расположены:

Геологический памятник природы «Па-эмбой» учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР 29.03.1984 г., его статус подтвержден последующими постановлениями правительства Республики Коми в 2002 и 2004 гг. Cамый северный в Республике Коми резерват, расположен за Полярным кругом, в 60 км от г. Воркута. Объект охраны – живописные скалы с причудливыми останцами выветривания, расположенные на одной из восьми гряд, образующих небольшой хребет Паэмбой. Возвышенность Паэмбой сложена конгломератами триасового возраста. С вершины гряды открывается панорама ландшафтов Большезе-мельской тундры. Площадь ООПТ – 100 га [10, 12].

Гидрологический памятник природы «Водопад на р. Хальмеръю» учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР 26.09.1989 г., его статус подтвержден постановлениями Правительства Республики Коми в 1993 и 2002 гг. Расположен в среднем течении р. Хальмеръю, в 100 км от г.Воркута. Охраняется трехступенчатый водопад высотой 10–12 м, самый крупный в Республике Коми, один из крупнейших в европейской части России. Является эстетически ценным природным объектом. Площадь ООПТ – 2 га [10, 12].

Биологический (лесной) заказник «Енга-нэпэ» учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР 26.09.1989 г. Расположен на южном террасированном склоне хребта Енганэпэ – условий жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. Охране подлежат горные и равнинные тундры, типичные для ландшафтов Полярного Урала. Площадь ООПТ – 4 тыс. га [10, 12].

На восточном макросклоне Полярного Урала на территории Ямало-Ненецкого АО (ЯНАО) расположены:

Биологический заказник « Горнохадатин-ский» учреждён постановлением губернатора ЯНАО 20.11.1997 г. Расположен на Полярном Урале, в верхнем течении р. Щучья и ее правых притоков. Создан для сохранения и восстановления ресурсов животного мира, в том числе рыбных запасов, растительного мира, а также охраны редких и исчезающих видов животных и растений, их генофонда, сохранения условий жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. Заказник находится в зоне горной тундры, лесотундры и редкостойных предлесотундровых лесов. Площадь ООПТ – 187 461 га [3, 13].

Биологический заказник « Полярно-Уральский» учреждён постановлением губернатора ЯНАО 14.12.1996 г. Расположен в Приуральском районе по правобережью р. Собь в условиях среднегорья с плоскими или выпуклыми вершинами и междуречьями Полярного Урала. Создан для сохранения и восстановления ресурсов животного мира, в том числе рыбных запасов, растительного мира, а также охраны редких и исчезающих видов животных и растений, их генофонда, сохранения условий жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. Площадь ООПТ – 32 540 га [3, 13].

Геологический памятник природы «Хар-бейский» учрежден постановлением губернатора ЯНАО от 07.07.1999 г. Расположен на восточном склоне Полярного Урала, в верхнем течении р.Харбей (правый берег) в условиях среднегорья Полярного Урала (Северо-Сосьвинской возвышенности Западно-Сибирской горной страны). Создан для сохранения в естественном состоянии уникального геологического и ландшафтно-геоморфологического природного комплекса в долине р.Харбей, изучения, охраны и рационального использования единственного на Полярном Урале месторождения цветных агатов «Ягодное». Площадь ООПТ – 650 га [3, 13].

Обсуждение результатов

Результаты исследования разнообразия растений и животных на ООПТ биологического профиля приведены в табл. 1. На основании имеющихся данных можно заключить, что для восточного и западного макросклонов Полярного Урала степень изученности биоразнообразия резерватов регионального значения заметно отличается. К настоящему моменту проведена инвентаризация всех ООПТ западного макросклона Полярного Урала, расположенных на территории Республики Коми [8, 10, 12, 14, 15]. Подтверждено высокое разнообразие флоры и фауны, отмечена хорошая сохранность природных ландшафтов, наземных и водных экосистем. Констатировано, что резерваты соответствуют статусу охраняемых территорий и имеют научную и эстетическую ценность [8, 12, 16]. Для восточного макросклона хребта степень изученности природных комплексов ООПТ ниже (см. табл. 1), для большинства резерватов необходимо проведение дополнительной инвентаризации биологического разнообразия.

Существующая сеть ООПТ Полярного Урала носит островной характер, природоохранные объекты удалены друг от друга на значительные рас- стояния, что недостаточно для формирования экологического каркаса данной территории (рис. 2). Только 2,2% площади этого отрезка Уральского хребта обеспечены территориальной охраной и включены в региональные сети резерватов. Несомненно, этого недостаточно для сохранения легкоранимых горных экосистем Полярного Урала. Следует особо подчеркнуть, что рассматриваемый регион – это единственная область горной страны Урал, где до настоящего времени не созданы крупные резерваты федерального статуса (заповедники и национальные парки). В более южных областях западного макросклона Уральского хребта вопрос охраны природных комплексов решен путем создания и развития крупных особо охраняемых территорий, выступающих в роли ядер экологического каркаса (табл. 2). Всего в пределах горной страны Урал созданы девять заповедников и три национальных парка, из которых наиболее значимые по площади – национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский биосферный заповедник, расположенные на территории Республики Коми [10, 16]. Общая площадь резерватов федерального значения, сохраняющих в ненарушенном состоянии природу Урала, составляет 32594,8 км2.

Многие исследователи указывают на необходимость решения вопросов охраны горнотундровых природных комплексов путем создания на Полярном Урале новых резерватов [5, 9, 16–17]. Так, А.А.Чибилев [16, 18] в целях дальнейшего развития сети ООПТ Полярного Урала предлагает список ключевых ландшафтов этой территории, включающей горные массивы Константинов Камень, Море-из, Рай-из и Пайер. Наряду с этим автор рекомендует создать национальный парк «Карский метеоритный кратер» и природный парк «Хальмеръю» (на базе памятников природы «Гора Паэмбой» и «Водопад на р. Хальмеръю»).

Для выбора на Полярном Урале территорий высокой природоохранной ценности, перспективных для организации ООПТ регионального значе-

Таблица 1

Биоразнообразие существующих ООПТ биологического профиля и обследованных территорий, перспективных для расширения сети резерватов Полярного Урала

|

Таксономические группы |

Число видов/охраняемые виды |

||||||||||

|

Западный макросклон |

Восточный макросклон |

Западный макросклон |

|||||||||

|

" е 5 ю 01 Ф 00 >< |

X О X с х о х го го си X со ш |

X S 1 х го 5 го со ° о |

о X X О. ГО СО со |

6 и £| в § си * |

О О CL |

ГО (D О CD 5 is О и X |

_П ГО о го LQ (V ГО О э |

2 Т CL О |

Q. О X |

го j га ш g аё (D О |

|

|

Водоросли |

335/3 |

- |

- |

- |

- |

345/3 |

524/1 |

- |

- |

456 |

- |

|

Лишайники |

212/13 |

- |

- |

- |

- |

70/2 |

114 |

78 |

82/3 |

128 |

123/7 |

|

Мхи |

177 |

40/1 |

- |

- |

- |

41 |

60 |

82/1 |

37 |

26 |

66/1 |

|

Растения |

208/18 |

-/3 |

-/25 |

204/16 |

-/25 |

254/31 |

168/27 |

192/30 |

218/33 |

155/17 |

108/17 |

|

Беспозвоночные животные |

151/3 |

76 |

-/13 |

-/13 |

-/13 |

232/25 |

- |

38/3 |

- |

- |

21/2 |

|

Позвоночные животные |

62/6 |

67/5 |

167/8 |

147/13 |

-/7 |

86/4 |

73/11 |

174/3 |

- |

- |

16/1 |

56° 60° 64° 68°

Рис. 2. Современная и перспективная сеть ООПТ на Полярном Урале.

Действующие резерваты: 1 – комплексный заказник «Хребтовый», 2 – лесной заказник «Енганэпэ», 3 – гидрологический памятник природы «Водопад на р.Хальмеръю», 4 – геологический памятник природы «Паэмбой», 5 – Горнохадатинский региональный заказник, 6 – Полярно-Уральский региональный заказник, 7 – геологический памятник природы регионального значения «Харбейский». Участки, перспективные для создания ООПТ: 8 – ландшафтный заказник в окрестностях оз. Большая Лохорта, 9 – комплексный заказник в верховьях р.Кара, 10 – каньон в нижнем течении р. Ния-ю, 11 – комплексный заказник в окрестностях горного массива Константинов Камень.

Особо охраняемые территории федерального значения, расположенные на территории горной страны Урал

Таблица 2

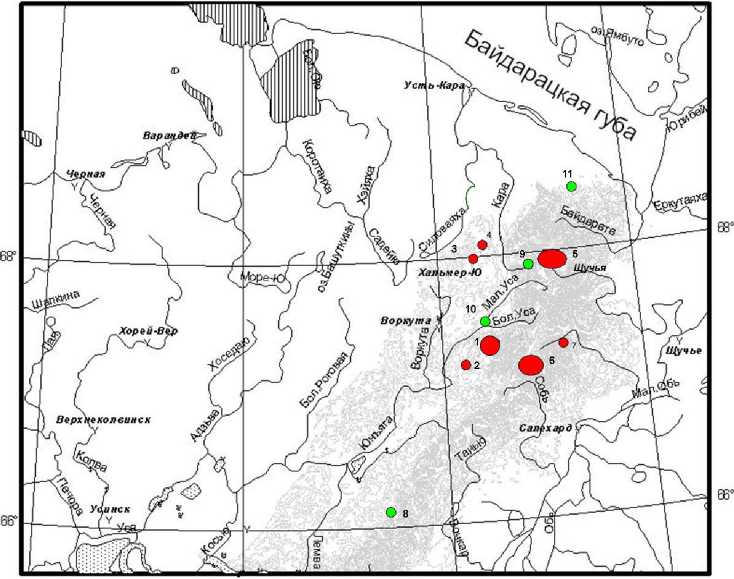

Одной из территорий, перспективных для включения в систему ООПТ Республики Коми, является каньон в нижнем течении р. Ния-ю (бассейн р. Уса), образованный крупными выходами из- вестняков, расположенными по обоим берегам реки [19]. Скалы, каменистые плоские пространства, края водораздела с участками полигональных глинистых и щебнистых тундр являются местом произрастания более 30 редких видов сосудистых растений, охраняемых и нуждающихся в постоянном контроле численности популяций на территории Республики Коми [14], и одного вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации [20]. Это преимущественно арктические, аркто-альпийские и гипоарктические виды, популяции которых находятся в пределах Республики Коми и Ненецкого автономного округа (НАО) на западной границе ареалов, а также горные виды и эндемики. В пределах каньона Ния-ю выявлена крупная локальная популяция Arnica Iljinii (Maquire) Jljin, отмечена высокая численность популяций Cirsium helenioides (L.) Hill, Oxyria digyna (L.) Hill, Pedicularis amoena Adam ex Stev., Potentilla kuznetzovii, (Govor.) Juz., Tofieldia coccinea Richards. и ряда других видов. Крайне немногочисленными популяциями представлены Cre-pis chrysantha (Ledeb.) Turcz., Cryptogramma stelleri (S.G.Gmel.) Prantl., Woodsia glabella R.Br. Почвы, формирующиеся на выходах известняков в тундровой зоне, имеют ограниченное распространение. Они практически не исследованы и представляют большой интерес в плане изучения влияния карбо-натности почвообразующих пород на процессы почвообразования в условиях криогенеза. На основании натурных исследований для охраны предложен участок в пределах границ 200-метровой полосы по обоим берегам реки (верхняя граница – точка с координатами 67°24'50" с.ш., 65°09'30" в.д., нижняя – точка с координатами 67°26'35" с.ш., 65°02'35" в.д.). Его протяжённость вдоль русла р. Ния-ю – 7.5 км, площадь – около 300 га (рис. 3).

Рис. 3. Границы предполагаемого для организации биологического заказника «Каньон р. Ния-ю».

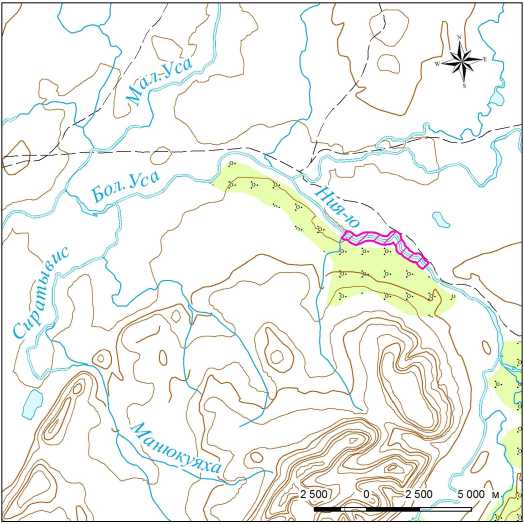

Рис. 4. Границы предлагаемого для организации комплексного заказника «Большая Лохорта».

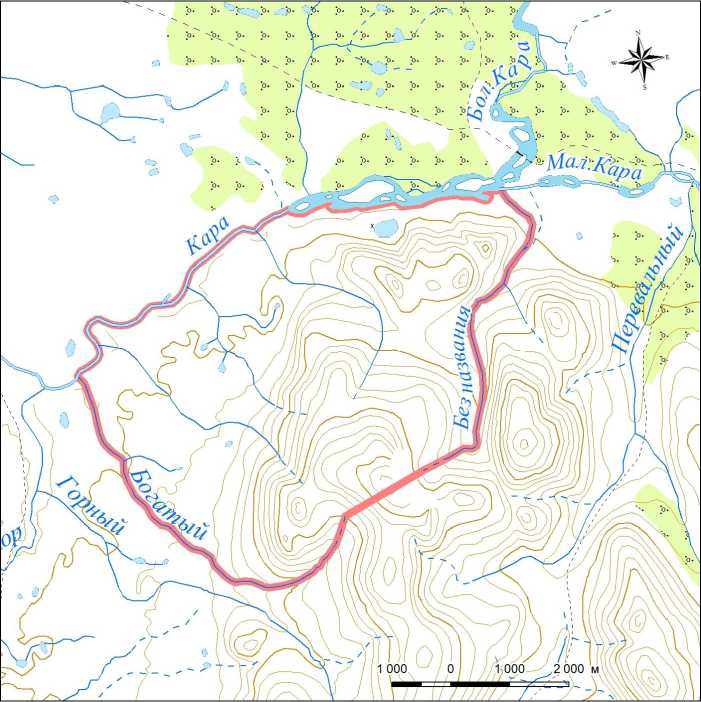

На ключевом участке, расположенном в верховьях р. Кара (район слияния рек Большая Кара и Малая Кара, окрестности хребта Оче-нырд), представлены как ненарушенные и слабо нарушенные территории (высокогорные пояса), так и урочища с частично измененным растительным покровом. Растительность и почвенный покров ключевого участка характеризуются значительным разнообразием. Флористические комплексы включают 192 вида сосудистых растений, 44 вида листостебельных мхов и 38 видов печеночников, лихе-нобиота представлена 78 таксонами. На обследованном ключевом участке впервые для западного макросклона Урала собраны мхи Splachnum vascu-losum L. ex Hedw. и Mnium lycopodioides Schwägr., которые ранее единично отмечали на восточном склоне Полярного Урала. Вид Splachnum vasculo-sum L. ex Hedw. – новая находка для брифлоры Республики Коми. В составе растительных сообществ зарегистрировано значительное число видов сосудистых растений (22), занесенных в Красную книгу Республики Коми [14], и таксонов (8), нуждающихся в постоянном контроле численности популяций. В составе фауны зафиксированы 38 видов булавоусых чешуекрылых, 150 видов птиц и 24 вида млекопитающих. Отмечены три вида птиц (Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1958), Falco rusticolus Linnaeus, 1958 и Falco peregrinus Tunstall, 1771) и два вида бабочек (Euphydryas iduna (Dalm.), Issoria eugenia (Ev.)), занесенных в региональную Красную книгу [14]. Учитывая геоморфологические особенности предлагаемой к включению в систему ООПТ территории, ее почвенный покров представлен широким спектром почв, отражающих переход от равнинных тундровых ландшафтов к предгорным и высокогорным. Особый интерес в плане необходимости охраны представляют недостаточно изученные почвы горных лугов, характеризующиеся развитием дернового процесса и формированием аккумулятивного гумусового профиля в условиях выраженной ненасыщенности основаниями и высокой кислотности почвенной среды. Не менее интересными почвенными объектами, с точки зрения их высокой уязвимости к антропогенному воздействию, являются подзолы иллювиально-железистые, выделенные на пологих северо-восточных склонах долины р. Малая Кара под ерниками кустарничково-моховыми на песчаных почвообразующих породах. В тундровой зоне они имеют ограниченное распространение. Таким образом, территория, расположенная в верховьях р. Кара, является перспективной для сохранения типичных ландшафтов и растительных сообществ, флористических и фаунистических комплексов, а также популяций редких и нуждающихся в биологическом надзоре видов сосудистых растений, мохообразных, птиц, насекомых путем создания здесь комплексного заказника. Состояние ландшафтов и экосистем в целом может быть оценено как мало нарушенное. В бесснежный период предгорные, межгорные (долинные) тундры и тундры нижних поясов гор бассейна р. Кара используются оленеводами в качестве мест выпаса и прогона стад домашних оленей. Для выявления степени влияния рекреационной нагрузки на растительность, флору, фауну и население животных требуется проведение дополнительных исследований. Сделано заключение о целесообразности организации на хребте Оченырд регионального комплексного заказника (рис. 5).

Перспективно создание ООПТ в северной оконечности Полярного Урала в окрестностях горного массива Константинов Камень ( кряж Манясей, окрестности оз. Манясейто ). Флора района насчитывает 114 видов лишайников, 168 – сосудистых растений, 60 видов мхов, 524 вида водорослей [23–24]. Выявлено 27 редких видов сосудистых растений, из них 22 – занесены в региональную Красную книгу ЯНАО [11]: Cardamine bel-

Рис. 5. Границы предлагаемого для организации комплексного заказника «Оченырд».

lidifolia L., Carex misandra R. Br., Draba lactea Adams, Papaver lapponicum ssp. jugoricum (Tolm.) Tolm., Pinguicula alpina L., Potentilla kuznetzovii (Govor.) Juz., Rhodiola quadrifida Fisch. et Mey, Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn. и др. Установлено, что спектр растительных сообществ типичен для Полярного Урала. Обнаружены местообитания, играющие определяющую роль для поддержания высокого видового разнообразия тундровых и горно-тундровых наземных и водных экосистем и сохранения популяций редких видов. Отмечено присутствие на данной территории многочисленных останцов выветривания с уникальным флористическим комплексом, характерным для выходов коренных пород в каньонах рек Полярного Урала. В почвенном покрове гор Константинов Камень, Малый Манясей и территории окрестностей оз. Манясей-то представлены как эталонные почвы, характеризующие типичные местообитания, так и редкие почвы, развитые в уникальных условиях, где механизмы почвообразования до настоящего времени слабо изучены. Контрастность экологических условий, складывающихся в пределах небольшой по протяженности территории ключевого участка, способствует формированию комплексного и неоднородного почвенного покрова. Проведена инвентаризация видового разнообразия животного мира. Отмечено пять видов млекопитающих, 67 видов птиц, один вид земноводных, пять видов рыб. Зарегистрировано пребывание 11 охраняемых видов птиц, занесенных в Красные книги разного ранга. На основе альгоиндикации и гидрохимического анализа вод проведена оценка экологического состояния горных и равнинных озер и водотоков в районе г. Константинов Камень и кряжа Манясей, относящихся к бассейну р. Кара. Показано, что водные объекты характеризуются олиготрофными условиями с минимальной антропогенной нагруз- кой. На территории расположены культовые объекты коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, объект имеет важное географическое (как северная оконечность Урала) и историческое значение как место стоянки экспедиции Императорского Русского географического общества Э.К. Гофмана в 1848 г. [18]. Сделано заключение о том, что район г. Константинов Камень представляет несомненную ценность для создания особо охраняемой природной территории (комплексного заказника).

Заключение

Таким образом, анализ современного состояния ООПТ Полярного Урала показал, что созданные здесь резерваты отражают зональные и ландшафтные особенности района и имеют научное и практическое значение для сохранения всех компонентов природных комплексов (почвенного покрова, флоры и фауны, водных ресурсов) этой части горной страны Урал. При этом площадь охраняемых объектов недостаточна для создания устойчивого экологического каркаса территории и полноценного сохранения экосистем в условиях интенсификации промышленного освоения региона. Для эффективного поддержания экологического равновесия и обеспечения экологической безопасности в регионе Полярного Урала целесообразно учреждение новых ООПТ с целью сохранения типичных ландшафтов и уникальных объектов живой и неживой природы, в том числе мест произ-растания/обитания редких видов растений, животных и грибов, включая лишайники. Необходимо предусмотреть оптимизацию существующих региональных сетей ООПТ, в частности объединение небольших по площади и расположенных рядом резерватов в более крупные ООПТ, выделение экологических коридоров, связывающих объекты природно-заповедного фонда, выполняющие функцию ядер экологического каркаса. Специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН на основании анализа и обобщения результатов полевых исследований, выполненных на западном макросклоне Полярного Урала, определены ключевые участки, перспективные для создания новых особо охраняемых территорий: бассейн реки Кара, район горных массивов Константинов Камень и Большой Манясей, хребты Оченырд и Манитанырд, окрестности оз. Большая Лохорта, каньон на р. Ния-ю. Сформулированы научно-обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование сети ООПТ Полярного Урала, разработаны рекомендации об организации на Полярном Урале в границах Республики Коми двух комплексных («Оченырд», «Большая Лохорта») и одного биологического («Каньон реки Ния-ю») заказников. Предложения переданы в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и включены в стратегический план развития системы ООПТ региона на период до 2017 г. Выполненные исследования позволили получить дополнительные сведения, свидетельствующие в пользу организации ландшафтного заказника на территории, вклю- чающей горы Константинов Камень и Большой Ма-нясей с прилежащими озерами и горными тундрами [16]. Остается актуальной задача организации на Полярном Урале крупной охраняемой территории федерального значения.

Исследования выполнены при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «ООПТ Республики Коми» и программы Президиума РАН. Проект №15-15-4-46 «Взаимосвязь биоразнообразия и биопродукцион-ного потенциала наземных экосистем Европейской Арктики с особенностями формирования мерзлотных почв и динамическими аспектами их трансформации в современных условиях климата».

Список литературы Особо охраняемые природные территории Полярного Урала: современное состояние и перспективы развития

- Дурбанский аккорд: материалы Пятого всемирного конгресса по особо охраняемым территориям/Пер. с англ. М., 2004. 272 с

- Особо охраняемые природные территории России: современное состояние и проблемы развития. М., 2009. 455 с

- Особо охраняемые природные территории Российской Арктики: современное состояние и перспективы развития. М., 2013. 427 с

- Арчегова И.Б., Дегтева С.В., Таскаев А.И. Концепция рационального природопользования и практические подходы к ее реализации на примере Республики Коми//Использование и охрана природных ресурсов в России. 2008. № 6 (102). С. 52-56

- Особо охраняемые природные территории Республики Коми: итоги анализа пробелов и перспективы развития/С.В. Дёгтева, Е.Ю. Изъюров, Т.Н.Пыстина, А.Н.Королев, С.К.Кочанов, И.И.Полетаева, Л.Н.Тикушева. Сыктывкар, 2011. 256 с

- Седельников В.П. Охрана растительности горных систем Азиатской России: проблемы и подходы//Сибирский экологический журн.,№5. 2002. С.525-529

- Striking the balance: challenges and perspectives for the protected areas network in north-eastern European Russia/Degteva S.V., Ponomarev V.I., Eisenman S.W., Dushenkov V.//Ambio. 2015. N 2. Pp. 1-18. (http://link. springer.com/10.1007/s13280-015-0636-x)

- Биоразнообразие экосистем Полярного Урала/Под. ред. М.В.Гецен. Сыктывкар, 2007. 252 с

- Кулюгина Е.Е., Патова Е.Н. Перспективы развития ООПТ на западном макросклоне Полярного Урала//Современное состояние и перспективы развития особо охраняемых территорий европейского Севера и Урала: Материалы докладов Всероссийской конференции (8-10 ноября, 2010 г.). Сыктывкар, 2011. С.197-199

- Кадастр охраняемых природных территорий Республики Коми/Под ред. С.В. Дёгтевой, В.И. Пономарева. Сыктывкар, 2014. 428 с

- Растительные ресурсы Полярного Урала/Л.М.Морозова, М.А.Магомедова, С.Н.Эктова, А.П.Дьяченко, М.С.Князев. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. 796 с

- Геологическое наследие Республики Коми (Россия)/Сост. П.П. Юхтанов. Сыктывкар, 2008. 350 с

- Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: животные, растения, грибы/Отв. ред. С.Н. Эктова, Д.О. Замятин. Екатеринбург: Издательство «Баско», 2010. 308 с

- Красная книга Республики Коми. Сыктывкар, 2009. 791 с

- Биологическое разнообразие особо охраняемых природных территорий Республики Коми. Вып. 7: Природные комплексы заказника «Хребтовый». Сыктывкар, 2010. 141 с. (Коми научный центр УрО РАН)

- Природное наследие Урала. Разработка концепции регионального атласа/Под науч. ред. чл.-корр. РАН А.А. Чибилева и акад. РАН В.Н. Большакова. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2012. 480 с

- Дегтева С.В., Изъюров Е.Ю., Огродовая Л.Я., Пыстина Т.Н. Система ООПТ Республики Коми: современное состояние и пути совершенствования//Тр. Карельского НЦ РАН. 2014. №2. С. 147-154

- Чибилев А.А. Урал: природное разнообразие и евро-азиатская граница. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 160 с

- Кулюгина Е.Е., Тетерюк Л.В. Растительный покров и редкие виды каньона реки Ния-ю (Полярный Урал) Урала//Теоретическая и прикладная экология. 2014. №1. С.66-73

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы)/Сост. Р.В. Камелин и др. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с

- Колесникова А.А., Долгин М.М. Редкие виды жесткокрылых (Coleoptera) в Красных книгах Республики Коми и Ненецкого автономного округа//Тез. докл. Междунар. рабочего совещания «Методы оценки угрозы исчезновения видов и определение статуса уязвимости, основанные на IUCN-критериях, для красных книг Баренцева региона. Сыктывкар, 2014. (http://ib.komisc.ru/add/conf/iucn/?page_id=46)

- Разнообразие и биопродуктивность почв Большеземельской тундры: зональные и ландшафтно-экологические аспекты/Е.М. Лаптева, Г.В. Русанова, Д.А. Каверин, А.В. Пастухов, Ю.В. Холопов, А.Н. Панюков//Биоразнообразие экосистем Крайнего Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана: Материалы Всероссийской конференции . Сыктывкар: Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 2013. С.12-16

- Кулюгина Е.Е. Растительные сообщества северной оконечности Полярного Урала (г. Константинов Камень)//Сб. статей IV Всероссийской школы-конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (1-7 октября 2012 г.). Уфа, 2012. С.234-237

- Кулюгина Е.Е., Патова Е.Е., Новаковская И.В., Плюснин С.Н. Комплексная характеристика экосистем северной оконечности Полярного Урала//Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: матер. Х Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (4-5 декабря 2012 г., Киров). Киров, 2012. С. 8-13