Остановочные пункты транспортной сети в неолите - энеолите Карелии

Автор: Блышко Дмитрий Валерьевич, Жульников Александр Михайлович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 6 т.44, 2022 года.

Бесплатный доступ

За последние десятилетия на территории Карелии были выявлены многочисленные памятники каменного века, свидетельствующие о многообразии видов активности древних людей вне поселений. Актуальной задачей на данный момент является интерпретация подобных археологических объектов в контексте взаимодействия первобытного населения региона с тем или иным ландшафтом. Наша статья является первой попыткой фиксации материальных следов транспортной сети неолита - энеолита Карелии, что определяет высокую степень новизны исследования. Рассматриваемые нами данные, полученные методом археологической разведки, публикуются впервые. Цель исследования - диверсификация типологии памятников неолита - энеолита Карелии по функциональному признаку, задача - выявить археологические следы транспортной активности древнего населения края. Ряд обнаруженных на территории Карелии неолитических - энеолитических памятников рассматриваются как остановочные пункты древних людей, перемещавшихся по речной транспортной сети. В качестве таковых интерпретированы объекты, входящие в границы стоянок Кумса VIII, X, XII, расположенных на реке Кумса в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Данные стоянки концентрируются на озеровидном расширении русла реки, перед началом сложных для прохождения порогов. Микротопография стоянок делает их непригодными для длительного проживания, а состав обнаруженных находок свидетельствует о выполнении здесь функций более разнообразных, чем на пунктах исключительно промысловой активности. Определение подобных стоянок как остановочных пунктов согласуется с современными представлениями об интенсивности внутри- и межрегиональной коммуникации в неолите - эпоху раннего металла, которая могла осуществляться на территории региона только при наличии развитой инфраструктуры транспортной сети (водных коммуникаций).

Неолит, энеолит, стоянка, коммуникация, транспорт, ландшафт

Короткий адрес: https://sciup.org/147238891

IDR: 147238891 | УДК: 903.653(470.22) | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.797

Текст научной статьи Остановочные пункты транспортной сети в неолите - энеолите Карелии

Археологические разведочные работы на территории Карелии привели в настоящее время к открытию ряда объектов, позволяющих уточнить и диверсифицировать наши представления о способах взаимодействия древнего человека с ландшафтом. Вплоть до начала XXI века ос- новными типами памятников каменного века на территории региона считались стоянки открытого типа, поселения со стационарными жилищами, могильники и петроглифические святилища. Однако еще до открытия непосредственно на территории Карелии других типов памятников первобытной эпохи высказывались теоре-

тические предположения об их существовании. Так, например, в 1990 году известный карельский археолог Ю. А. Савватеев озвучил возможность выявления на территории региона мастерских, писаниц, сторожевых пунктов, святилищ и других видов объектов каменного века [4: 79]. Археологические разведки, проводившиеся в последние десятилетия на территории Карелии и прилегающих территориях, подтвердили это предположение. Так, археологические исследования Д. В. Герасимова, К. Э. Германа, А. М. Жульникова, И. В. Мельникова, А. Ю. Тарасова, О. Сейтсонена, а также некоторых других археологов позволили выявить пункты кратковременных остановок древних людей, расположенные в местах, малопригодных для постоянного проживания1 [8]. Разведочные работы А. Ю. Тарасова по поиску месторождений метатуфа, использовавшегося для изготовления рубящих орудий русско-карельского типа, привели к открытию нескольких каменных рудников в Западном Прионежье [10]. Многочисленны единичные случайные находки, свидетельствующие о посещении древним человеком обширных территорий за пределами стоянок. М. М. Шахнович [5] и А. М. Жульников [2] опубликовали сообщения о результатах поиска писаниц на территории Карелии. На данный момент типологический ряд археологических объектов, связанных с каменным веком, в Карелии и на прилегающих территориях включает поселения (со следами стационарных и мобильных жилищ), охот-ничье-промысловые лагеря, стоянки-мастерские, рудники, петроглифические святилища, писаницы, клады каменных изделий, случайные находки. Этот список не претендует на полноту. Его задача – продемонстрировать, что археологическая карта региона представляет собой не просто набор стоянок и могильников, отделенных друг от друга условно пустыми пространствами лесов и водоемов, а некий таскскейп, или освоенный ландшафт (термин Т. Ингольда [6]). Цель введения этого термина – показать, что элементы ландшафта в процессе человеческой деятельности наделяются социальным значением, приобретают пространственные границы, что позволяет в нашем случае осмысливать территорию за пределами стоянок-поселений как часть освоенного пространства, содержащего следы пребывания и деятельности древних людей. Например, сегодня под таксоном «стоянка» на территории Карелии и сопредельных регионов объединены все археологические объекты, содержащие следы обработки камня или древнюю керамику. Однако в зависимости от цели исследования ар- хеологами могут выделяться разные типы первобытных поселений. В частности, К. Л. Квам-ме разделяет первобытные стоянки на места относительно оседлого пребывания, связанного с осуществлением диверсифицированных практик (поселения), и места осуществления специализированных кратковременных функций, не предполагающих длительного проживания. К последним могут относиться охотничьи укрытия, каменоломни, места раздела добычи, места сезонных сборов раздельно проживающих групп людей [7]. Д. В. Герасимов и О. Сейтсонен, опираясь на определение К. Л. Квамме, в ходе археологических работ в Северном Приладожье выделили категорию «охотничье-промысловых лагерей» [8]. К этой категории они отнесли пункты, которые объединяет то, что на них был обнаружен лишь один тип находок (следы производства кварцевых орудий), что свидетельствует об осуществлении на «площадке» только определенного вида кратковременной деятельности. Такие «лагеря» были расположены преимущественно на островах Ладожских шхер, в том числе на берегах узких и неглубоких проливов, что позволяет авторам интерпретировать их как места, связанные преимущественно с рыболовством первобытных людей. Предложенная классификация охватывает памятники, открытые авторами, и может быть дополнена новыми категориями в результате обнаружения новых объектов.

На территории Карелии такие пункты также, безусловно, существуют. К ним можно отнести, например, открытую Д. В. Блышко в 2020 году северо-западнее Онежского озера стоянку Стороннее II2. К этой категории памятников относятся и некоторые другие пункты, выявленные недавно в этом районе А. М. Жульниковым, А. Ю. Тарасовым, К. Г. Германом.

Цель данной статьи – выполнить диверсификацию локальной группы «малых» стоянок каменного века по функциональному признаку и обосновать выделение такой категории археологических памятников, как остановочные пункты, под которыми понимаются места кратковременного расположения древних людей на отдых в условиях естественной природной среды во время перемещения вдоль водной артерии.

ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Современные исследования показывают, что на территории Фенноскандии в неолите – энеолите существовала обширная сеть регулярных контактов, включавших обмен и распространение каменных рубящих орудий русско-карельского типа, янтарных украшений, изделий из крем- ня, лидита, сланца, меди, минерала асбеста и т. д. [3], [9]. Обмен является свидетельством активных перемещений древнего населения, но не исчерпывает возможные причины для передвижений на значительные расстояния. Регулярный обмен был невозможен без существования стабильной транспортной сети, следы которой представляется возможным обнаружить в ходе археологических исследований.

Остановочный пункт, как представляется, можно выделить среди иных разновидностей стоянок по ряду характеристик:

– его расположение на местности определяется спецификой путешествий в древности;

– он может быть расположен в зоне пересеченного ландшафта, что делает его непригодным для длительного проживания группы людей в силу ограниченной площади, заметного уклона террасы, завалуненности и, как следствие, отсутствия места для ведения разнообразной хозяйственной деятельности. Приоритетной причиной выбора площадки для временного размещения группы древних людей является доступ их к транспортному пути (водоему);

– расположение в зоне пересеченного ландшафта не является обязательным критерием, но это обстоятельство позволяет оценить размеры площадки, занятой древними людьми одномоментно, что невозможно сделать на местности с обширными открытыми пространствами, на которых следы разновременной активности сливаются в наложившиеся друг на друга стояночные «пятна»;

– на памятнике присутствуют следы хозяйственной деятельности, требующей пребывания людей на площадке в течение как минимум короткого времени, что отличает эти пункты от мест обнаружения случайных находок или кладов каменных орудий;

– если состав находок на памятнике может быть интерпретирован как свидетельство участия посетивших его людей в обмене, это должно рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу определения объекта как остановочного пункта. Однако, поскольку обмен не является единственной причиной для передвижений древних людей, этот признак играет вспомогательную роль.

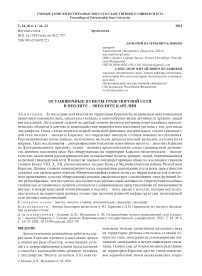

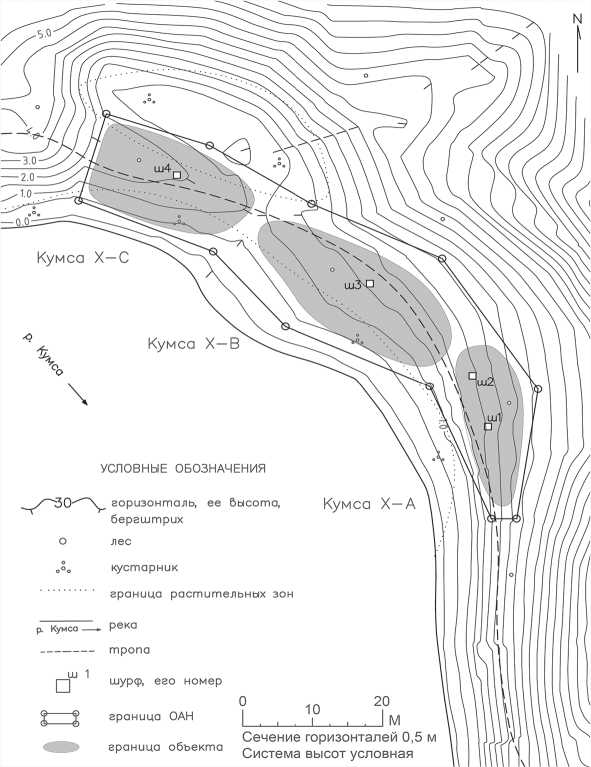

Следы остановочных пунктов, обладающих вышеуказанными признаками, были обнаружены на трех неолитических – энеолитических стоянках, расположенных в Медвежьегорском районе Республики Карелия на р. Кумса, в нижнем ее течении: Кумса VIII, X, XII (рис. 1). В этом районе стоянки сосредоточены в юго-восточной части озеровидного расширения русла реки перед началом серии порогов, тянущихся практически до места впадения р. Кумса в Онежское озеро. Согласно современным реконструкциям древней береговой линии, в неолите – энеолите место впадения р. Кумса в Онежское озеро отстояло от начала порогов на расстояние 5 км и более [11]. В этом районе, охваченном сплошным археологическим обследованием (К. Э. Герман (1994) и А. М. Жульников (2008, 2016)), расположено 25 разновременных стоянок, 17 из которых сосредоточены перед началом порогов на р. Кумса3. В данном месте берега озеровидного расширения реки имеют изрезанный рельеф с многочисленными песчано-гравийными грядами, высота которых может превышать десятки метров. На склонах береговых возвышенностей имеются многочисленные, как правило, небольшие по площади неровные площадки, расположенные на разной высоте и отделенные друг от друга ландшафтными границами: склонами, впадинами и уступами. В ходе археологических разведок на некоторых подобных площадках были выявлены следы присутствия древнего человека.

Рис. 1. Схема расположения памятников, упомянутых в тексте

Figure 1. Survey map of the sites mentioned in the text

В соответствии с существующими в настоящее время рекомендациями по методике проведения разведочных полевых работ, археоло- гические объекты, расположенные на разных площадках, но недалеко друг от друга, в ходе исследований были объединены в более крупные памятники (стоянки). Однако они могут быть разделены на отдельные пункты по особенностям микротопографии, а также по составу находок в шурфах. Безусловно, такое разделение носит предварительный характер, но, как показывает опыт современных разведок, при тщательном выполнении шурфовки ее материалы могут использоваться для построения достаточно надежных реконструкций [1]. Выделяемым в границах подобного памятника объектам для удобства их описания в рамках данной статьи присвоено отдельное буквенное обозначение.

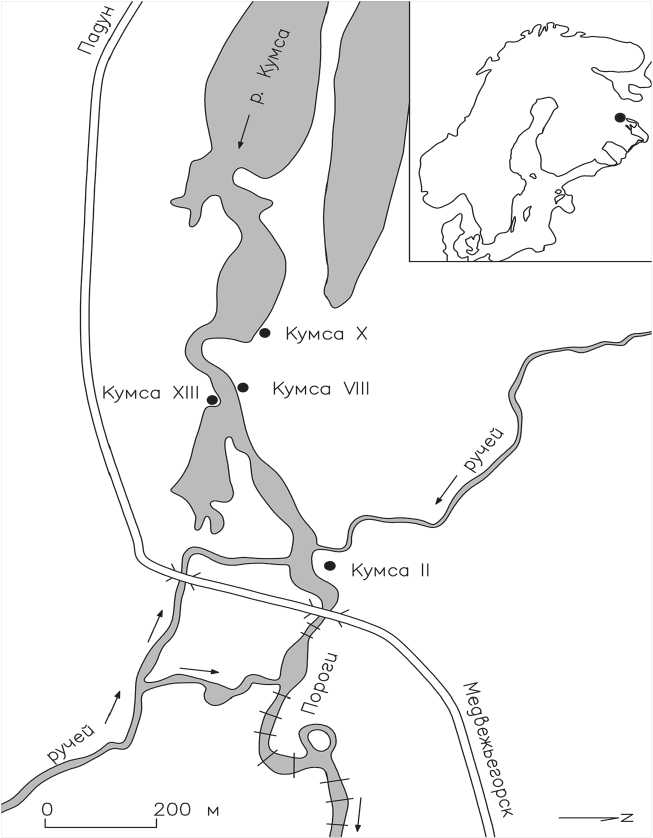

Стоянка Кумса VIII, выявленная А. М. Жуль-никовым в ходе разведки 2008 года и повторно обследованная в 2016 году, находится в 3,1 км западнее г. Медвежьегорска, на левом берегу р. Кумса (рис. 1, 2). Южная часть стоянки (Кумса VIII–A) расположена на относительно ровной широкой площадке на высоте 4 м над современным уровнем воды. В шурфах 1–3, заложенных на площадке, в слабоокрашенном слое обнаружены кварцевый скребок, кварцевый нуклеус, кварцевые отщепы и чешуйки. Отделенная от северной части стоянки перепадом рельефа, Кумса VIII–A не может быть ни уверенно датирована, ни связана с остальной частью памятника.

Рис. 2. Стоянка Кумса VIII

Figure 2. Kumsa VIII archaeological site

В северной части памятника по особенностям рельефа может быть выделен объект Кумса VIII–В: узкая береговая неровная площадка размерами 26 х 5 м ограничена с севера, запада и юга крутыми склонами. В пределах площадки наблюдается интенсивная окрашенность грунта. В зачистке, выполненной у края обрывистого склона, наблюдалась приуроченность находок к слою красно-коричневого песка с галькой, где были найдены следующие предметы: кварцевый скребок, 2 кварцевых отщепа с ретушью, 13 кварцевых отщепов, 12 кварцевых чешуек, кремневая чешуйка, 5 кальцинированных косточек.

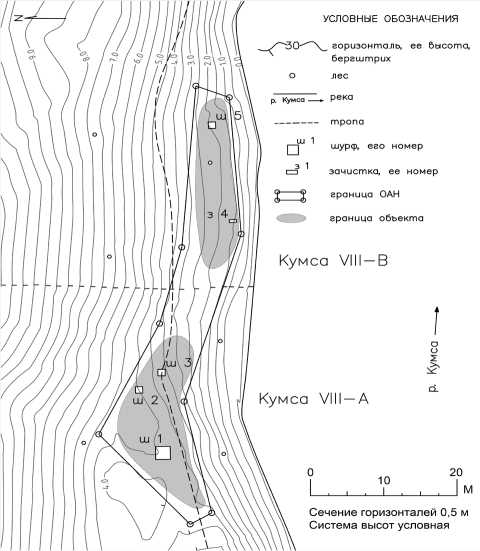

В шурфе 5, расположенном к северу от зачистки, наблюдалась такая же окрашенность грунта. Помимо двух кварцевых чешуек, встреченных в расположенном выше слое темно-серого песка, все находки были сделаны в красно-коричневом песке: фрагмент стенки сосуда с орнаментом типа сперрингс (рис. 3: 3), 8 кварцевых отщепов, 13 кварцевых чешуек, кварцитовый отщеп, кварцевый нуклеус. По составу находок этот объект может датироваться ранним неолитом – первой половиной V тыс. до н. э.

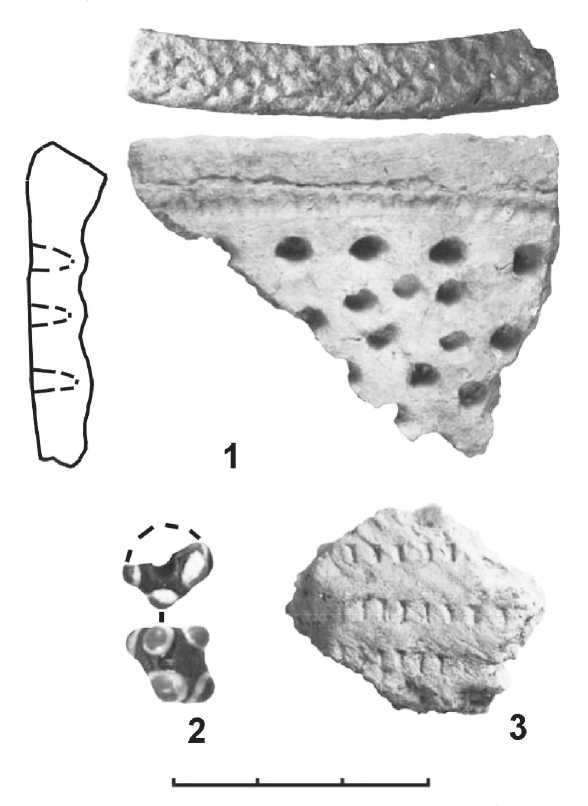

Стоянка Кумса X находится в 3,3 км западнее г. Медвежьегорска, на левом берегу р. Кумса (рис. 1, 4). Она расположена в пределах первой береговой террасы и берегового склона, имеет протяженность вдоль берега около 100 м. Южная часть памятника занимает относительно крутой береговой склон, на котором имеется сла-бовыраженная площадка, где в шурфах 1–2 были обнаружены кварцевые отщепы и чешуйки. Эта часть памятника (Кумса Х–А) не может быть ни датирована, ни уверенно связана с расположенными ниже и севернее площадками, отчетливо читаемыми в микрорельефе.

В центральной части памятника расположена площадка размерами 34 х 13 м (Кумса Х–В). С запада она ограничена современным берегом реки; с юга и востока – основанием крутого склона песчаного холма; с севера площадку ограничивает понижение, соединяющее расположенную у основания холма впадину и берег реки. В шурфе 3, заложенном в центре площадки, были обнаружены многочисленные артефакты: лидитовый отщеп, чешуйки (серый кремень) – 14 экз., чешуйки (коричневый кремень) – 24 экз., кварцевые отщепы – 28 экз., кварцевые чешуйки – 40 экз., кварцевый скребок, нуклевидный кварцевый от-щеп, обломок стеклянной глазчатой средневековой бусины, датируемой IX–X веками (см. рис. 3: 2). По составу находок, включающему кремневые чешуйки, объект может быть отнесен к неолиту –

Рис. 3. Находки со стоянок на р. Кумса: 1 – ямочногребенчатая керамика (Кумса X), 2 – глазчатая стеклянная бусина (Кумса X), 3 – керамика типа сперрингс (Кумса VIII)

Figure 3. Findings from the sites on the Kumsa River:

1 – pit-comb ware (Kumsa X site), 2 – glass eye bead (Kumsa X site), 3 – Sperrings ware (Kumsa VIII site)

энеолиту – V–III тыс. до н. э. Стеклянная бусина является, видимо, случайной находкой и не может быть связана с контекстом объекта.

В северо-западной части стоянки (Кумса Х–С) расположена площадка размерами 23 х 12 м. С севера она примыкает к склону берегового холма; с востока и юга ограничена понижением рельефа; с запада – берегом реки. В шурфе 4, заложенном на площадке, были обнаружены следующие находки: кварцитовый отщеп – 4 экз., кварцевый отщеп – 19 экз., кварцевая чешуйка – 36 экз., фрагмент стенки сосуда с ямочно-гребенчатым орнаментом льяловского облика – 10 экз., фрагмент венчика сосуда с ямочно-гребенчатым орнаментом (см. рис. 3: 1), кальцинированная кость – 3 экз., кремневый отщеп с признаками воздействия огня – 2 экз., кварцевый отщеп со следами использования. По составу находок, в том числе по керамике, объект может быть отнесен к среднему неолиту – второй половине V тыс. до н. э.

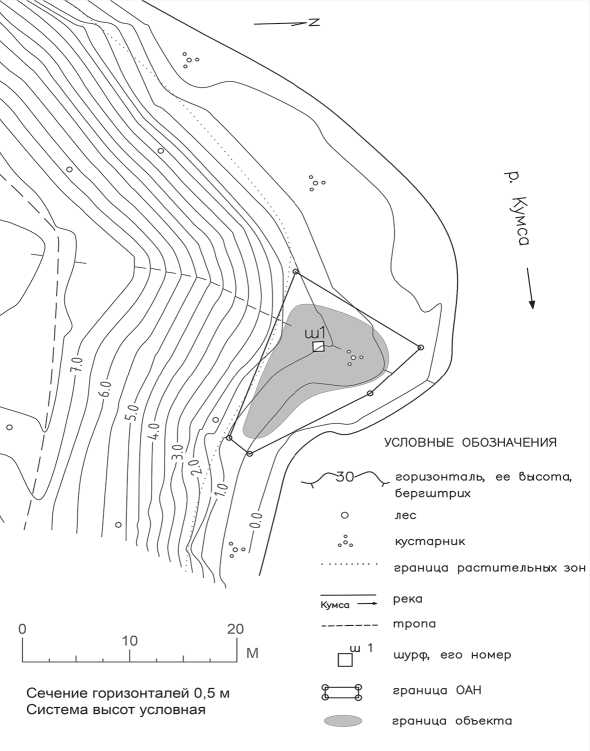

Стоянка Кумса XII находится в 3,1 км западнее г. Медвежьегорска, на правом берегу р. Кум-

Рис. 4. Стоянка Кумса X

Figure 4. Kumsa X archaeological site са, на небольшом мысу правого берега реки, у основания крутого берегового склона высотой 7,5 м (рис. 1, 5). В ходе археологической разведки на мысу была выявлена неровная площадка размерами 17 х 15 м. В заложенном на площадке шурфе были обнаружены следующие артефакты: кварцевый скребок, 3 обломка шлифовальных плит из кварцита, 4 кварцевых отщепа. По составу находок, не содержащих признаков мезолитической каменной индустрии, стоянка может быть отнесена к неолиту – энеолиту – V–III тыс. до н. э.

Перечисленные выше объекты, выделенные в границах памятников, объединяет несколько общих черт. Как и другие стоянки, обнаруженные в этом районе, они концентрируются у отрезка реки со спокойным течением перед началом пятикилометрового порожистого участка со значительным перепадом высот. Такое расположение стояночных площадок совпадает с современными практиками путешественников по карельским рекам: их стоянки концентрируются перед началом и после завершения порогов, что дает возможность подготовиться к прохождению сложного отрезка пути или отдохнуть после его преодоления.

Рис. 5. Стоянка Кумса XIII

Figure 5. Kumsa XIII archaeological site

Перед началом порогов на р. Кумса имеются и большие открытые, ровные площадки, на одной из которых расположена стоянка Кумса II размерами 70 х 25 м с немногочисленным кварцевым инвентарем. Однако значительная площадь площадки, пригодной в том числе для размещения жилых сооружений, не была приоритетной для людей, перемещавшихся по водному пути. Это может говорить о малой численности передвигавшихся здесь групп древних путешественников, что является аргументом в пользу интерпретации обнаруженных объектов как остановочных пунктов первобытных людей.

Выявленные объекты расположены непосредственно на берегу, в условиях пересеченного микрорельефа. Выбор между удобством площадки и близостью к воде говорит о функциональной важности последней. Малая площадь и конфигурация площадок делает их неудобными для длительного проживания. Особенно это хорошо заметно в отношении объекта Кумса VIII–В размерами 26 х 5 м. В древности неровная площадка, где обнаружены находки, могла быть шире, о чем говорит выход культурного слоя на поверхность в береговом обрыве, но с учетом отсутствия следов разрушения слоя на других береговых стоянках можно предполагать, что эрозия склона была незначительной. На подобных небольших узких площадках, зажатых между рекой и склонами возвышенностей, нет возможности вести виды деятельности, требующие большой площади, на них затруднены оборудование укрытий для ночлега и сооружение жилищ, затруднен доступ к топливу. Это заставляет рассматривать обнаруженные объекты как пункты кратковременной остановки древних людей.

Состав находок на выделенных объектах не соответствует монофункциональным площадкам, интерпретируемым О. Сейтсоненом и Д. В. Герасимовым как охотничье-промысло-вые лагеря. Фрагменты керамики, найденные на объектах Кумса VIII–В и Кумса Х–С, а также фрагменты кальцинированных костей свидетельствуют о разведении костров и манипуляциях с пищей. Найденные на стоянке Кумса XII обломки кварцитовых шлифовальных плит могут свидетельствовать как об изготовлении или правке инструментов из шлифуемых материалов, так и о ревизии перевозимого груза перед началом сложного участка пути. Обилие кремневых чешуек в шурфе на объекте Кумса Х–В свидетельствует о проведении на площадке финишной обработки нескольких кремневых орудий. Поступающий на территорию Карелии кремень зачастую транспортировался в форме заготовок, и следы обработки кремня на объекте Кумса Х–В могут косвенно свидетельствовать об участии посещавших его людей в обмене. Однако это предположение может быть подтверждено только дальнейшими раскопками. Обилие следов обработки кварца на всех объектах может говорить как о частоте их посещения, так и об интенсивности хозяйственной деятельности в условиях специфического ландшафта береговых площадок на реке Кумса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, объекты, выделенные на стоянках Кумса VIII, X, XII, можно интерпретировать как остановочные пункты транспортной сети, существовавшей в неолите – энеолите на территории Карелии. Причины транспортной активности были разнообразны. Добыча минерального сырья, перемещение к местам сезонного промысла и многие другие аспекты жизни древнего человека могли мотивировать его совершать кратковременные поездки и длительные путешествия. Возможно, дальнейшие исследования этих объектов позволят связать их с внутри- и межрегиональными контактами населения Фенно-скандии эпохи неолита – энеолита. Безусловно, остановки в пути могли совмещаться с промыс- ловой деятельностью, но это не должно было стать основной причиной появления описанных выше объектов.

Понимание пространства древней Карелии как таскскейпа вкупе с накоплением фактологического материала в результате интенсивных археологических разведок в зонах хозяйственного освоения создает сегодня возможность для распознавания в известных нам археологических объектах следов диверсифицированной активности людей каменного века. Высказанное в статье предположение о том, что на ключевых участках водных путей Карелии находятся остановочные пункты древних людей, может подтвердиться археологическими разведками в аналогичных ландшафтных условиях. Как представляется авторам данной статьи, различение в малых по площади стоянках промыслово-охотничьих лагерей и транспортных остановок только открывает процесс интерпретации подобных объектов. Перспективным видится коллективное обсуждение интерпретаций таскскейпа древней Карелии и сопредельных регионов археологами, ведущими разведки на этой территории.

Список литературы Остановочные пункты транспортной сети в неолите - энеолите Карелии

- Герасимов Д. В. «Мал золотник, да дорог!»: об опорных комплексах каменного века - эпохи раннего металла юго-восточной части региона Финского залива // Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических исследований (За-мятнинский сборник. Вып. 4). СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2015. С. 192-206.

- Жульников А. М. Писаница Тулгуба // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 2. С. 8-13. DOI: 10.15393/uchz.art.2022.726

- Жульников А. М., Тарасов А. Ю. О происхождении и хронологии асбестовой керамики геометрического стиля типа Войнаволок // Российская археология. 2021. № 4. С. 21-34. DOI: 10.31857/ S086960630013650-4

- Савватеев Ю . А . Особенности и перспективы разведок памятников каменного века на территории Карелии // Полевая археология мезолита - неолита. Л.: Ленинградское отделение Института археологии, 1990. С. 74-81.

- Шахнович М. М. Опыт поиска писаниц в Западной Карелии // От Балтики до Урала: изыскания по археологии каменного века. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 64-68.

- Ingold T. The temporality of the landscape // World Archaeology. 1993. Vol. 25 (2). P. 152-174.

- Kvamme K. L. Determining empirical relationships between the natural environment and prehistoric site locations: A hunter-gatherer example // For concordance in archaeological analysis: bridging data structure, quantitative technique, and theory. Kansas City: Westport Publishers, 1985. P. 208-238.

- Seitsonen O., Gerasimov D. V. Archaeological research in the Kurkijoki area in 2001 and 2003: A preliminary study of the Stone Age settlement patterns in southern Ladoga Karelia // Karelian Isthmus. Stone Age studies in 1998-2003 (Iskos 16). Helsinki: Finn. antiquarian soc., 2008. P. 164-184.

- Tarasov A. Spatial separation between manufacturing and consumption of stone axes as an evidence of craft specialization in prehistoric Russian Karelia // Estonian Journal of Archaeology. 2015. Vol. 19 (2). P. 1-27.

- Tarasov A. Metatuff quarries on the western coast of Lake Onega. A preliminary observation // International conference "Crossing the Borders. Interregional and Cross-Cultural Interactions in the Context of Lithic Studies" (15th SKAM Lithic Workshop). Minsk: Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, 2018. P. 55.

- Zobkov M., Potakhin M., Subetto D., Tarasov A. Reconstructing Lake Onego evolution during and after the Late Weichselian glaciation with special reference to water volume and area estimations // Journal of Paleolimnology. 2019. Vol. 62. P. 53-71.