"Останься пеной, Афродита..." (лирическое "она" в стихотворении Осипа Мандельштама "Silentium")

Автор: Ужаревич Йосип

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 3 т.18, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается проблема соотношения между лирическими лицами «Я», «Ты», «Она» в стихотворении Мандельштама «Silentium». Особое внимание уделяется разнице между лирическим «Она» (первоначальная немота, первооснова жизни) и лирическим «Ты» (слово, сердце, Афродита). Композиция стихотворения отличается зеркальной симметрией, как в плане звуковой организации, так и в плане семантики. Главная идея стихотворения - возвращение к «первооснове жизни» через обретение лирическим «Я» «первоначальной немоты». В такой ситуации поэзия оказывается одновременно и парадоксальной, и транспарадоксальной реальностью, поскольку требование «молчать!» осуществляется с помощью языка (слова).

Мандельштам, лирическое "ты", лирическое "она"

Короткий адрес: https://sciup.org/147226254

IDR: 147226254 | УДК: 821.161.1.09“20” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8263

Текст научной статьи "Останься пеной, Афродита..." (лирическое "она" в стихотворении Осипа Мандельштама "Silentium")

«Silentium

Она еще не родилась, Она и музыка и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди, Но, как безумный, светел день, И пены бледная сирень В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни слито!»1

1. Вводное замечание

Стихотворение «Silentium» впервые было напечатано без заглавия в журнале «Аполлон» (1910, № 9), а позже включено в первую поэтическую книгу О. Мандельштама «Камень» (С.-Петербург, 1913). Поправка 8-го стиха была сделана в 1935 г. Вместо: «В мутно-лазоревом сосуде» стало: «В черно-лазоревом сосуде». Заглавием и темой стихотворение сближается со стихотворением Ф. Тютчева «Silentium!» [Тюпа: 277], а также со стихотворениями К. Батюшкова и В. Жуковского, в которых поэты говорили о невозможности выразить средствами языка красоту природы и высшие сферы бытия. Мандельштам, таким образом, продолжал русскую традицию лирического жанра «молчаний».

1. Композиция

Композиция стихотворения «Silentium» четко делится на две равные части (2 четверостишия + 2 четверостишия, или 8 четырехстопных ямбических стихов + 8 четырехстопных ямбических стихов). Но равновесное расположение словесных масс отличается одновременно и симметрией, и асимметрией.

1.1. Асимметрия

На асимметрию указывает, с одной стороны, распределение в стихотворении видов предложений, а с другой — распределение личных местоимений.

Синтаксический строй стихотворения характеризуется тем, что в первых двух строфах (или в первых восьми стихах) имеются только повествовательные предложения (изъявительное наклонение), с помощью которых утверждаются факты и описывается внешний мир (природа): «Она еще не родилась», «Она и музыка и слово», «И потому всего живого /

Ненарушаемая связь», «Спокойно дышат моря груди», «Но, как безумный, светел день», «И пены бледная сирень / В черно-лазоревом сосуде». Во вторых двух строфах, напротив, имеются только молитвенно-побудительные предложения (повелительное наклонение), выражающие желания и стремления лирического «Я»: «Да обретут мои уста…», «Останься пеной, Афродита», «И, слово, в музыку вернись», «И, сердце, сердца устыдись…».

Две части стихотворения оказываются еще более асимметричными с точки зрения употребляемых в них личных местоимений. В первых двух строфах доминирует лирическое «Она», а лирическое «Я» вообще не эксплицировано (хотя надо предположить, что оно там обязательно есть). Таким образом, в первой части имеется следующее соотношение личных местоимений: [Я] — Она. При этом в первой строфе наблюдаются довольно абстрактные определения Ее («Она еще не родилась», «Она и музыка и слово», «[Она] ненаруша-емая связь всего живого»), а во второй передаются разные виды природы — «моря груди», «светлый день», «пены бледная сирень», «черно-лазоревый сосуд». Во второй части стихотворения, т. е. в третьей и четвертой строфах, наблюдается активное включение лирического «Я» наравне с лирическим «Ты». При этом лирическое «Я», понятое как поэтическая инстанция (поэт), обращается к другим инстанциям, понимаемым как лирическое «Ты»: Ты–Афродите, Ты–слову, Ты– сердцу. Наряду с этим каждое «Ты» сопровождается своим лирическим «Она»: Афродита — «пеной», слово — «музыкой», а сердце — «первоосновой жизни». Поэтому схема местоимений во второй части стихотворения может быть дополнена: «Я» — «Ты (Вы)» — «Она (Они)».

1.2. Симметрия

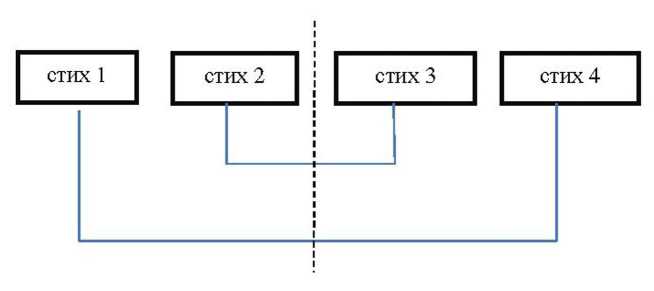

Формальная симметрия стихотворения «Silentium» нагляднее всего выражена в зеркальном расположении стихов в строфах, т. е. в охватной рифмовке: a B B a i A b b A, где первый стих отображается в последнем (четвертом), а второй — в третьем. Иначе говоря, механизм зеркального отражения «органически» связывает внешние компоненты структуры с внешними компонентами, а внутренние — с внутренними. Ось симметрии проходит между вторым и третьим стихами. Схематически:

Зеркальная симметрия обнаруживается и в семантическом плане — в первую очередь в семантической связи первой строфы с последней. Нетрудно заметить, что первые два стиха начальной строфы («Она еще не родилась, / Она и музыка и слово») соотносятся с первыми двумя стихами последней строфы («Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись»), а третий и четвертый стихи первой строфы («И потому всего живого / Ненарушаемая связь») связаны с «первоосновой жизни» в последнем стихе последней строфы. Но и вторая строфа построена на зеркальном семантическом принципе: первый стих («Спокойно дышат моря груди») соотносится с последним стихом («В черно-лазоревом сосуде»), а второй («Но, как безумный, светел день») — с третьим («И пены бледная сирень»).

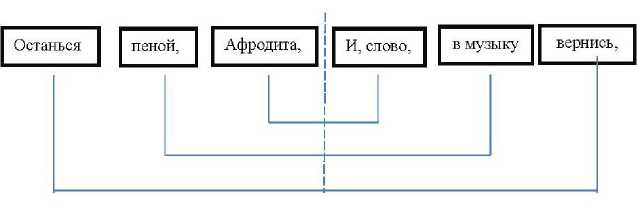

В аспекте композиционной симметрии особенно эффектными оказываются следующие два стиха последней, четвертой, строфы:

Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись…

Графически их можно изобразить так:

[Užarević: 162]

Схема указывает, с одной стороны, на ряд поэтических синонимов, а с другой — на ряд поэтических антонимов: 1) синонимы: Афродита — слово, пена — музыка, останься — вернись; 2) антонимы: Афродита — пена, слово — музыка, останься — вернись (пара глаголов функционирует одновременно и как синонимическая, и как антонимическая).

2. Лирическое «Она»

Основную задачу данного стихотворения следует определить как поиск «первоначальной немоты» и / или «первоосновы жизни». Это исконное бытие или начало всех начал передается местоимением третьего лица: Она. Семантическая линия (или семантическая парадигма) Она создана из следующих элементов:

— «Она еще не родилась» (I, 1)

— «Она и музыка и слово» (I, 2)

— «всего живого ненарушаемая связь» (I, 3—4)

— «первоначальная немота» (III, 2)

— «как кристаллическая нота» (III, 3)

— «от рождения чиста» (III, 4)

— «пена» (IV, 1)

— «музыка» (IV, 2)

— «первооснова жизни» (IV, 4).

2.1. Она не Афродита: идея возвращения

Не случайно все существительные, указывающие на эту первобытную (исходною) инстанцию, согласованы с третьим лицом женского рода (Она): «музыка (нота)», «связь», «немота», «пена», «первооснова». Несмотря на то, что в приведенной выше семантической парадигме отличаются отрицательные и положительные определения, относящиеся к Ней, можно утверждать, что отрицательные формы только подтверждают и утверждают изначальную позитивность Ее. Например, именно то, что «Она еще не родилась» (отрицательное высказывание), указывает на факт, что «Она и музыка и слово» (положительное высказывание); именно то, что Она «от рождения чиста» (отрицательное высказывание), говорит о том, что Она является «всего живого ненарушаемой связью», т. е. «первоосновой жизни» (положительное высказывание).

Надо особо отметить, что стихи «Она еще не родилась» и «Что от рождения чиста» обладают не темпоральным смыслом («от / с момента рождения»), а смыслом отрешенности (ср. «чистый от чего-то», «чиста от греха»). Она «не загрязнена рождением», т. е. превращением в материальную и законченную форму. Здесь Мандельштам варьирует идею Тютчева: чистоту душевного (внутреннего, вне- и дословесного) мира загрязнит превращение его в слова: «Мысль изреченная есть ложь», потому что «взрывать» — это обязательно значит «возмутить ключи»2.

Таким образом, в стихотворении Мандельштама речь идет о поиске первосостояния3, которое предшествует не только возникновению отдельных предметов или явлений (с их началами и концами), но также и созданию самого пространства и времени. В отличие от кантовского априоризма, где пространство и время понимаются как априорные формы, предопределяющие существование отдельных познаваемых феноменов, и где эти категории существенным образом связаны с познавательным субъектом, Мандельштам говорит о состоянии мира, которое предшествует любому субъекту: «И, сердце, сердца устыдись, / С первоосновой жизни слито!». (В этом отношении Мандельштам близок современной космологии, которая говорит о Большом взрыве и сингулярности как о своеобразной протореальности, которая предшествовала возникновению пространства и времени, понимаемых как измерения физического мира4.)

Таким образом, лирическое «Она» — это не Афродита, а некоторая реальность, предшествующая Афродите. Такой вывод можно сделать, исходя из идеи возвращения, которая намечается уже в первом стихе («Она еще не родилась») и вполне четко развертывается во второй части стихотворения. (Идея возвращения, очевидно, связана с мандельштамовской поэтикой вторичности (ср.: [Эпштейн: 109])).

«Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни слито!»

В отличие от повелительно-рекомендательного тона в тютчевском стихотворении (там голос лирического субъекта обращен к Ты: «Молчи! Молчи! Молчи!»), у Мандельштама преобладает молитвенно-желательный тон, обращенный к «моим устам», т. е. к Я: «Да обретут мои уста / Первоначальную немоту…»5. Важно также отметить, что наречие «еще» в первом стихе («Она еще не родилась») указывает не на будущее (в смысле ожидания), а на сверхвременное — в смысле утверждения факта: Она — «ненарушаемая связь всего живого» и поэтому «еще» не превращается в отдельные формы бытия. Здесь начинается семантическая линия, направленная к парадоксальному требованию, которое обнаружится в первых двух стихах третьей строфы: «Да обретут мои уста / Первоначальную немоту…». Будущее время («да обретут») надо трактовать как возвращение в первоначальное состояние немоты. Иначе говоря, движение вперед приводит к какому-то изначальному состоянию, т. е. начало определяется концом, прошлое постигается в будущем, а к первичному можно добраться только через вторичное… Отсюда ряд «возвращений», развернутый во второй части стихотворения: мои уста ^ первоначальная немота, Афродита ^ пена, слово ^ музыка, сердце ^ первооснова жизни. Одним словом, возвращение следует понимать, с одной стороны, как воспроизведение начала, которое должно осуществиться в будущем (движение к цели понимается как возврат), а с другой стороны — как восстановление целостности и полноты бытия.

Проект возврата в исконное состояние, понятый как проект будущего, наглядно проявляет себя в стихе: «И, слово, в музыку вернись», где глагол «вернись» вполне откровенно и категорично излагает направление и цель проекта. Интересно то, что глагол «вернись» синонимичен глаголу «останься» из предыдущего стиха: «Останься пеной, Афродита». Синонимичность проистекает из тождественности их функций: они указывают на сопричастность «пены» и «музыки» сфере первобытия, а «Афродиты» и «слова» сфере «вторичного» бытия (это показано в схеме их зеркального взаимоотражения, приведенной выше).

На момент возвратности в лирике Мандельштама обратил внимание и В. Н. Топоров: «…“физика” этого мира такова, что следствие и причина могут меняться местами, губам предшествует шепот, древесности — листья, что можно вернуться в спасительное лоно, слову в музыку, Афродите в пену, что уста могут обрести первоначальную немоту и т. п., не говоря о других вариантах возвратности в необратимом по видимости процессе, в частности, и к самому себе, уже осуществившемуся, как это бывает в архетипических схемах, сновидениях, детском аутизме, патологии или в ситуации дурной возвратности…» [Топоров: 434]. В данном контексте не следует забывать, что совокупный смысл культуры, с точки зрения Осипа Мандельштама, — это «радость узнавания», это в первую очередь повторы, установление и утверждение памяти…

Нельзя также забывать, что «Афродита» (вместе со «словом» и «сердцем») выступает в форме личного местоимения второго лица (Ты), в то время как «пена» и «первооснова жизни» остаются в третьем лице (Она). Это значит, что дистанция между лирическим «Я» и «Афродитой» короче, чем между «Я» и «Она». Иначе говоря, система личных местоимений (Ты-Афродита и Она-первооснова) подтверждает тезис о несовпадении образа «Афродиты» и образа «Она».

Итак, Афродита не Она по двум причинам: 1) поскольку Афродита родилась, она «не от рождения чиста» и не может выполнять роль «ненарушаемой связи всего живого», т. е. не может быть «первоосновой всего живого»; 2) Афродита не может быть Она еще и потому, что она — Ты. Мы уже убедились в том, что в стихотворении ясно различается, с одной стороны, отношение лирического «Я» к лирическому «Она», а с другой — отношение лирического «Я» к лирическому «Ты». Это видно и на грамматическом, и на семантическом уровнях.

Конечно, образ Афродиты играет важную роль в стихотворении «Silentium». Вся вторая строфа («моря груди», «пены бледная сирень», «черно-лазоревый сосуд») предвещает ее появление («рождение») в последней строфе. Но Афродита в данном стихотворении лишена мифологического смысла, т. е. она демифологизирована (в отличие, например, от реми-фологизированной «Афродиты всенародной и Афродиты небесной» Вячеслава Иванова). О демифологизированном статусе Афродиты говорит факт, что она выступает на одном смысловом уровне со «словом» и «сердцем» (о чем уже неоднократно шла речь). Иначе говоря, Афродита является — наравне с другими культурными элементами (языковыми, историческими, религиозными, архитектурными, музыкальными, пейзажными) — только материалом для поэзии, а не доминантой лирического сюжета. Поэтому требование «Останься пеной, Афродита» надо толковать следующим образом: «Не превращайся в миф, но оставайся водой-пеной, т. е. тем исходным состоянием, которое может превратиться как в миф, так и в любую другую форму существования». В статье «Утро акмеизма» (1912) Мандельштам писал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма»6.

3. Афродита и Ева

Как надо понимать последние два стиха: «И, сердце, сердца устыдись, / С первоосновой жизни слито!»? Мы уже видели, что «сердце», с одной стороны, является поэтическим синонимом «Афродиты» и «слова», а с другой — антонимом «первоосновы жизни», «пены» и «музыки». Притом не надо забывать, что последний ряд имен существительных — «пена», музыка», «первооснова» — в отношении друг друга тоже являются синонимами: их общий знаменатель — «первооснова жизни», т. е. связующая функция, до-рожденность, слитость.

Общим же знаменателем «Афродиты», «слова» и «сердца» («сердец») следует, по-видимому, считать такие качества, как обособленность, оформленность, материализованность, актуализация, индивидуализированность.

Мотив стыда, заканчивающий стихотворение, отсылает нас, как мне кажется, к Библии, т. е. к ситуации, когда первые люди (Адам и Ева) познали, что они наги. Дело в том, что до того момента, когда они вкусили плод с дерева познания добра и зла (это дерево не случайно находилось в центре рая!) и когда им «открылись глаза», они, хотя и были все время наги, «не стыдились» (Быт. 2:25). Первое «зло», которое они увидели, когда прозрели, — это была их собственная нагота, т. е. осознание их полового различия или, еще более конкретно, их половых органов7. Увидев это, Адам и Ева быстро сшили себе опоясания из смоковных листьев, а когда услышали голос Творца, гуляющего по раю, они от стыда скрылись между деревьями…

Стихи Мандельштама «И, сердце, сердца устыдись, / С первоосновой жизни слито» вполне созвучны только что описанной библейской ситуации. Половое и экзистенциальное обособление существ («сердец»), т. е. отрывание их от «первоосновы жизни», имеет следствием чувство стыда, страха, неуверенности, угрозы. Поэтому «эллинистический» стих «Останься пеной, Афродита» можно по-библейски выразить так: «Останься невинной, Ева», или: «Не съедай яблока, Ева».

4. Молчание как поэтический максимум

В статье «Проблема визуальной доминанты русской словесности» И. А. Есаулов говорит о «тишине (молчании)» как одной из особенностей русской литературы, живописи (иконописи) и культуры в целом. Дело в том, что «сакральное не может быть вполне передано визуальным рядом как объект изображения» [Есаулов: 49]. То же самое относится и к языку, поскольку, соответственно тютчевской формуле — «Мысль изреченная есть ложь» — «вербализация мысли, ее словесное оплотнение (изречение) является всегда более или менее иллюзорным; это всегда искажение, всегда “ложь”» [Есаулов: 50]. Концепцию «русского молчания (тишины)» Есаулов создает на фольклорных источниках («Слово — серебро, молчание — золото»), на текстах средневековой литературы («Сказание о Мамаевом побоище»), на произведениях А. С. Пушкина («Народ безмолвствует»), М. Ю. Лермонтова («И слышно было до рассвета / Как ликовал француз. / Но тих был наш бивак открытый…»), Ф. М. Достоевского (в «Великом инквизиторе» Христос молчит), О. Мандельштама («Да обретут мои уста / Первоначальную немоту…») [Есаулов: 49–50]. Все эти случаи «жестко заданы национальной аксиологией», т. е. «аскетическим отказом от вербализации» [Есаулов: 49].

Когда же речь идет о мандельштамовском стихотворении «Silentium», мы убеждаемся, что в нем действительно обнаруживаются сакрально-молитвенные и библейские элементы. Притом не до конца ясно, насколько они ограничиваются русской православной культурой. Дело в том, что русский еврей Мандельштам был по крещению протестантом (и для евреев, и для протестантов Библия является фундаментальной книгой), очень любил древнегреческую и, в частности, римскую культуру (ср. образ Афродиты в стихотворении «Silentium»), а также западноевропейскую средневековую культуру. Всеми этими (и другими) элементами он обогащал свою русско-православную (христианскую) духовно-культурную основу, которая образовалась в его зрелые годы.

И. А. Есаулов прав, когда говорит, что «сакральное» («самое главное», В. А. Жуковский сказал бы: «святые таинства») не подлежит словесному воплощению (вербализации). Мандельштамовское «молчание» отчасти тесно связано с этими моментами. Но в нашем случае следует, по-видимому, к сакральному измерению прибавить измерение «мира» и / или «всего». В этом аспекте интересным является двустишие хорватского литературоведа и поэта Здравко Малича (1933–1997):

«šutnja je kada ništa ne govoriš jer sve bi da kažeš»

(Malić: 72).

(«Молчание — / это когда ничего не говоришь, потому что все хотел бы сказать»). Молчание здесь является результатом попытки (желания) «сказать все». Поскольку словесный язык оказывается беспомощным «высказать все», следует вывод, что «молчание» — более мощное, более адекватное средство исполнения этой невыполнимой задачи…

Как мы показали, лирическое «Она» в стихотворении «Silentium» вполне соответствует этой функции молчания, когда речь идет о желании словесно выразить «ненарушаемую связь всего живого», «первооснову жизни». Именно с поиском «первоосновы жизни» связана тяга поэта отказаться от «слова» и примкнуть к «первоначальной немоте». Здесь не следует забывать о второй строфе, где в образе спокойного дыхания моря и в образе «пены бледной сирени в черно-лазоревом сосуде» рисуется прекрасно-монументальная картина мирового целого, которую, как я уже отмечал, в то же время следует трактовать как предпосылку «рождения» и детронизации Афродиты-Красоты в последней строфе. Таким образом, стихотворение уже своим существованием преодолевает парадоксальное требование Тютчева («Молчи!») и не менее парадоксальное желание-молитву Мандельштама («Да обретут мои уста / Первоначальную немоту…»): создавая в языке («слове») то, что на этом же языке невыразимо, они поднимают поэзию на транспарадоксальный уровень (ср. [Ужаревич]).

Осип Мандельштам уже в начале своей творческой жизни показал в известном четверостишии, которым начинаются издания всех сборников, что полнота «немолчного напева» реализуется в «глубокой тишине лесной». Это своего рода поэтическая программа не только ранних его стихотворений, но и всего последующего творчества:

«Звук осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с древа, Среди немолчного напева Глубокой тишины лесной…»8.

Josip Užarević

University of Zagreb

Список литературы "Останься пеной, Афродита..." (лирическое "она" в стихотворении Осипа Мандельштама "Silentium")

- Есаулов И. А. Проблема визуальной доминанты русской словесности // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. - Вып. 5. - С. 42-53 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2474 (10.02.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2474

- Топоров В. Н. О "психофизиологическом" компоненте поэзии Мандельштама // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: избранное. - М.: Прогресс; Культура, 1995. - С. 428-445.

- Тюпа В. И. Сопоставительный анализ двух Silentium'ов // Тюпа В. И. Анализ художественного текста. - М.: Академия, 2009. - С. 277-289.

- Ужаревич Й. (Транс)парадокс конца (Из книги "Композиция лирического стихотворения") // Поэтика финала: межвузовский сб. науч. тр. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2009. - С. 16-22.

- Эпштейн М. Н. Поэзия и сверхпоэзия: о многообразии творческих миров. - СПб.: Азбука, 2016. - 477 с.

- Greene B. Tkivo svemira. Prostor, vrijeme i zašto su stvari kakve jesu. - Zagreb: Jutarnji list, Naklada Jesenski i Turk, 2014. - P. 304-305.

- Malić Z. Velika šutnja // Republika. - Zagreb, 1982. - Br. 10. - P. 69-72.

- Užarević J. Kompozicija lirske pjesme: (O. Mandeljštam i B. Pasternak). - Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 1991. - 243 p.