Остатки мегафауны из пещеры Страшная в Северо-Западном Алтае (по материалам раскопок в 2009 году)

Автор: Васильев С.К., Зенин А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521607

IDR: 14521607

Текст статьи Остатки мегафауны из пещеры Страшная в Северо-Западном Алтае (по материалам раскопок в 2009 году)

По палеофаунистическому разнообразию пещера Страшная не имеет себе равных среди других палеолитических памятников Горного Алтая (Васильев, Зенин, 2009). В настоящей статье наряду с обзором материалов, полученных в результате раскопок 2009 г подводятся некоторые предварительные итоги многолетних палетериологических исследований плейстоценовых отложений этой уникальной пещеры.

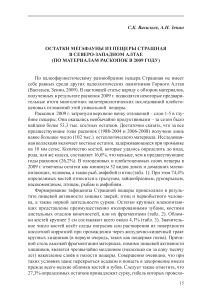

Раскопки 2009 г затронули верхнюю пачку отложений - слои 1-5 в глубине пещеры. Они оказались необычайно продуктивными – за сезон было найдено более 53,3 тыс. костных остатков. Достаточно сказать, что за все предшествующие годы раскопок (1988-2004 и 2006-2008) получено лишь вдвое большее число (102 тыс.) остеологического материала. Исследованная коллекция включает костные остатки, задерживающиеся при промывке на 10 мм сетке. Количество костей, которые удалось определить до вида, рода, или же класса, составляет 16,6%, что меньше, чем в предшествующие годы раскопок (26,2%). В голоценовых и плейстоценовых слоях пещеры в 2009 г. отмечены остатки как минимум 52 видов диких и домашних млекопитающих, человека, а также рыб, амфибий и птиц (табл. 1). При этом 74,4% определимых костей относится к грызунам, зайцеобразным, рукокрылым, насекомоядным, птицам, рыбам и амфибиям.

Формирование тафоценоза Страшной пещеры происходило в результате пищевой активности хищных зверей, птиц и первобытного человека, а также норной деятельности сурков. Остатки крупных млекопитающих представлены преимущественно изолированными зубами, костями дистальных отделов конечностей, или их фрагментами (табл. 2). Обломки костей крупнее 5 см составляют всего около 4,1% (табл. 3). Значительное число костей несёт следы погрызов или растворения их поверхности кислотной коррозией при прохождении через желудочно-кишечный тракт крупных хищников (в первую очередь, таких как пещерная гиена). Причиной столь высокой фрагментации материала, помимо пищевой активности хищников, является чрезвычайно медленное (несколько см за одну тысячу лет) накопление слоёв в полости пещеры. Совершенно очевидно, что при таких условиях шанс перекрыться осадком и попасть в захоронение имели прежде всего мелкие обломки костей и зубов. Следует также отметить, что 27,3% определимых остатков принадлежит сурку, гибель которых происхо-

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков из отложений пещеры Страшная (раскопки 2009 г.).

|

Таксоны |

Слои |

||||||||

|

1 |

2 |

3.1а |

3.1б |

3.3 |

4 |

5 |

отвал |

всего |

|

|

Homo sapiens |

4 |

1 |

1 |

1 |

7 |

||||

|

Canis familiaris |

1 |

1 |

|||||||

|

Equus caballus |

2 |

2 |

|||||||

|

Bos taurus |

4 |

26 |

5 |

2 |

37 |

||||

|

Capra-Ovis (дом.) |

26 |

109 |

13 |

6 |

154 |

||||

|

Erinaceus sp. |

1 |

1 |

|||||||

|

Asioscalops altaica |

14 |

10 |

13 |

8 |

9 |

6 |

9 |

8 |

77 |

|

Chiropthera gen. indet. |

28 |

30 |

23 |

1 |

1 |

83 |

|||

|

Lepus timidus |

20 |

37 |

57 |

||||||

|

Lepus tanaiticus |

184 |

80 |

35 |

6 |

9 |

26 |

340 |

||

|

Lepus tolai |

19 |

64 |

54 |

42 |

3 |

6 |

16 |

204 |

|

|

Ohotona sp. |

1 |

3 |

4 |

1 |

4 |

1 |

14 |

||

|

Pteromys volans |

2 |

2 |

4 |

1 |

2 |

11 |

|||

|

Citellus sp. |

6 |

46 |

47 |

35 |

17 |

38 |

11 |

201 |

|

|

Marmota baibacina |

57 |

129 |

566 |

434 |

453 |

71 |

360 |

288 |

2358 |

|

Castor fiber |

3 |

1 |

1 |

5 |

5 |

5 |

2 |

22 |

|

|

Hystrix sp. |

1 |

1 |

2 |

1 |

5 |

||||

|

Allactaga sp. |

1* |

3 |

1 |

1 |

6 |

||||

|

Cricetulus sp. |

2 |

2 |

2 |

4 |

10 |

||||

|

Cricetus sp. |

50 |

81 |

17 |

2 |

37 |

187 |

|||

|

M. myospalax |

22 |

32 |

70 |

30 |

35 |

12 |

28 |

21 |

250 |

|

Arvicola terrestris |

18 |

7 |

11 |

7 |

43 |

||||

|

Rodentia gen. indet. |

117 |

175 |

233 |

138 |

82 |

25 |

55 |

86 |

911 |

|

Canis lupus |

5 |

40 |

13 |

16 |

12 |

49 |

11 |

146 |

|

|

Vulpes vulpes |

4 |

12 |

58 |

32 |

61 |

16 |

80 |

22 |

285 |

|

Vulpes corsak |

1* |

2 |

16 |

4 |

16 |

5 |

13 |

2 |

59 |

|

Cuon alpinus |

4 |

4 |

13 |

2 |

2 |

25 |

|||

|

Ursus arctos |

5 |

3 |

5 |

3 |

3 |

19 |

3 |

41 |

|

|

U. (Spelaearctos) savini |

1 |

1 |

|||||||

|

Martes zibellina |

3 |

1 |

1 |

4 |

3 |

12 |

|||

|

Gulo gulo |

1 |

1 |

|||||||

|

Mustela erminea |

1 |

5 |

2 |

8 |

|||||

|

Mustela nivalis |

1 |

1 |

1 |

3 |

|||||

|

Mustela altaica |

1 |

3 |

5 |

9 |

|||||

|

Mustela eversmanni |

1 |

1 |

6 |

5 |

1 |

1 |

15 |

||

|

Meles meles |

2 |

2 |

|||||||

|

Crocuta spelaea |

15 |

13 |

31 |

29 |

58 |

22 |

168 |

||

Окончание таблицы 1

|

Panthera spelaea |

1 |

1 |

|||||||

|

Uncia uncia |

1 |

2 |

3 |

||||||

|

Lynx lynx |

1 |

1 |

|||||||

|

Mammuthus primigenius |

1 |

6 |

3 |

2 |

7 |

4 |

23 |

||

|

Equus (E.) ferus |

4 |

5 |

5 |

3 |

11 |

2 |

30 |

||

|

E. ovodovi |

7 |

4 |

5 |

4 |

7 |

27 |

|||

|

E. ovodovi / ferus |

3* |

12 |

28 |

23 |

11 |

5 |

4 |

86 |

|

|

Coelodonta antiquitatis |

10 |

10 |

3 |

9 |

32 |

||||

|

Capreolus pygargus |

2 |

2** |

4 |

||||||

|

Cervus elaphus |

3 |

1 |

7 |

2 |

2 |

12 |

5 |

32 |

|

|

Rangifer tarandus |

5 |

5 |

|||||||

|

Bison priscus |

1* |

5 |

15 |

27 |

28 |

35 |

17 |

128 |

|

|

Procapra gutturiza |

5 |

4 |

9 |

||||||

|

Saiga borealis |

6 |

2 |

2 |

2 |

3 |

15 |

|||

|

Procapra / Saiga |

16 |

20 |

28 |

12 |

9 |

85 |

|||

|

Capra sibirica |

2* |

3* |

45 |

70 |

119 |

78 |

84 |

32 |

433 |

|

Ovis ammon |

1* |

11 |

9 |

40 |

25 |

23 |

11 |

120 |

|

|

Capra / Ovis |

2* |

39 |

45 |

98 |

57 |

71 |

67 |

379 |

|

|

Spirocerus kiakhtensis |

1 |

1 |

|||||||

|

Pisces |

8 |

53 |

26 |

5 |

3 |

5 |

2 |

16 |

118 |

|

Amphibia |

2 |

1 |

2 |

1 |

6 |

||||

|

Aves |

238 |

418 |

341 |

140 |

101 |

21 |

111 |

190 |

1560 |

|

Неопределимые обломки |

841 |

3082 |

7204 |

7136 |

10038 |

5133 |

6276 |

4766 |

44475 |

|

Всего костных остатков |

1467 |

4270 |

9132 |

8377 |

11362 |

5604 |

7419 |

5695 |

53329 |

* Плейстоценовая сохранность.

дила преимущественно в норах во время зимней спячки, на что указывает большое количество целиком сохранившихся костей и черепов. Чрезвычайно активная норная деятельность сурков является причиной масштабных нарушений поверхности плейстоценовых слоёв, когда выбросы грунта из нижележащих слоёв оказывались на дневной поверхности, а более молодые остатки с затёками грунта, в свою очередь, попадали на уровень более древних горизонтов. Пещерные отложения, таким образом, оказались в значительной степени перемешаны.

Основная роль в накоплении остатков крупных млекопитающих принадлежала, несомненно, пещерным гиенам и волкам. На это указывает тот факт, что доля Carnivora в плейстоценовых слоях достигает 35,2%. Палеолитический человек, судя по всему, являлся эпизодическим обитателем

Таблица 2. Соотношение остатков видов крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений пещеры Страшная (раскопки 2009 г.), %

|

Элементы скелета |

Виды |

|||||||||

|

лисицы |

волки |

гиена |

мамонт |

носорог |

лошади |

марал |

бизон |

дзерен-сайгак |

козлы-бараны |

|

|

Изолированные зубы |

52,5 |

57,5 |

79,7 |

87,0 |

93,8 |

90,9 |

46,4 |

52,4 |

70,6 |

54,1 |

|

Обломки черепа, нижней челюсти |

7,4 |

2,4 |

7,8 |

- |

- |

0,7 |

- |

1,6 |

2,8 |

3,1 |

|

Кости дистальных отделов конечностей |

32,7 |

29,3 |

11,8 |

4,3 |

6,3 |

7,0 |

42,9 |

41,1 |

26,6 |

34,1 |

|

Обломки крупных трубчатых костей |

4,0 |

7,2 |

0,7 |

8,7 |

- |

1,4 |

10,7 |

4,0 |

- |

5,6 |

|

Позвонки |

3,4 |

1,8 |

- |

- |

- |

- |

- |

0,8 |

- |

3,1 |

|

Всего остатков |

324 |

167 |

153 |

23 |

32 |

143 |

28 |

124 |

109 |

925 |

Таблица 3. Распределение фрагментов костей крупных млекопитающих из отложений пещеры Страшная (раскопки 2009 г.).

|

Слои |

Размерный класс |

|||||||

|

1–2 см |

2–5 см |

5–10 см |

> 10 см |

|||||

|

экз. |

в % |

экз. |

в % |

экз. |

в % |

экз. |

в % |

|

|

1 |

568 |

64,8 |

281 |

32,1 |

26 |

3,0 |

1 |

0,1 |

|

2 |

2167 |

67,0 |

958 |

29,6 |

103 |

3,2 |

7 |

0,2 |

|

3.1а |

4600 |

62,9 |

2472 |

33,8 |

238 |

3,3 |

9 |

0,01 |

|

3.1б |

4718 |

64,6 |

2305 |

31,5 |

264 |

3,6 |

21 |

0,3 |

|

3.3 |

5921 |

57,2 |

4009 |

38,7 |

391 |

3,8 |

38 |

0,4 |

|

4 |

3044 |

56,4 |

2115 |

39,2 |

219 |

4,1 |

16 |

0,3 |

|

5 |

3729 |

55,9 |

2611 |

39,2 |

302 |

4,53 |

26 |

0,4 |

|

б/слоя |

2830 |

57,8 |

1879 |

38,4 |

183 |

3,7 |

6 |

0,01 |

|

Всего |

27577 |

59,9 |

16630 |

36,1 |

1726 |

3,7 |

124 |

0,3 |

Страшной пещеры, появляясь здесь лишь в определённые сезоны и далеко не каждый год подряд. Основными объектами его охоты являлись, надо полагать, наиболее многочисленные виды копытных – сибирские горные козлы, архары, лошади, бизоны и сайгаки. Большую часть времени пещера использовалась в качестве убежища или логова для выведения потомства пещерными гиенами, волками, лисицами, которым ничего не мешало также утилизировать или растаскивать накопившиеся отбросы охотничьей деятельности человека.

В материалах 2009 г. преобладают остатки сибирского горного козла и архара (42,1% в сумме), крупной и мелкой форм лошади (6,5%), бизона (5,8%), сайгака и дзерена (4,9% в сумме), шерстистого носорога (1,4%). Достаточно многочисленны остатки марала, мамонта, единичны – северного оленя и кяхтинского винторога. Хищники представлены пещерной гиеной (7,6%), лисицами (15,5%), серым волком (6,6%), бурым медведем (1,9%). Реже встречаются остатки красного волка, единично – снежного барса, пещерного льва, малого пещерного медведя.

Состав плейстоценовой мегафауны по отдельным слоям существенно не менялся, что свидетельствует об относительно стабильной экологической обстановке на протяжении всего периода осадконакопления, отсутствии крупных природно-климатических изменений. Лишь в кар-гинско-сартанском слое 3, как индикатор похолодания, появляется незначительное количество остатков северного оленя. На фоне открытых, степных пространств существовали более или менее крупные лесные участки, приуроченные к долинам рек, горным ущельям, или склонам определённой экспозиции, что создавало мозаичность ландшафтов. Преобладают виды открытых пространств, такие как бизон, лошади, дзерен, сайгак, шерстистый носорог, пещерная гиена. Особенно велико участие видов скальных биотопов – сибирского горного козла, и, отчасти, архара. Остатки дзерена и сайгака показывают, что уровень снежного покрова в позднем плейстоцене не превышал, скорее всего, 15-20 см. Плейстоценовые марал, лось и бурый медведь (считающиеся ныне исконными таёжно-лесными обитателями) не имели облигатной связи с лесными местообитаниями. Особенности морфологии этих видов свидетельствуют, что они находили вполне приемлемые для их себя условия в лесостепных, или даже степных ландшафтах.

В сезон 2009 г. был сделан целый ряд новых интересных находок.

В плейстоценовых слоях найдены следующие остатки человека: обломок верхней части диафиза бедренной кости (сл. 3.1а(2)), предкоренной зуб (сл. 3.1б), и обломок первого шейного позвонка (сл. 3.3). Кроме того, в голоценовом слое 2, помимо 3 третьих фаланг обнаружена средняя часть диафиза бедра человека. Данный фрагмент обращает на себя внимание необычайной для Homo s. sapiens массивностью и толщиной стенок диафиза.

Остатки бобра отмечены во всех плейстоценовых слоях. Преобладают обломки крупных костей конечностей (42,1%) и изолированные зубы

(36,8%). Найдены также обломок нижней челюсти с альвеолой от Р4 и 3 кости дистальных отделов конечностей.

В 2009 г. коллекция пополнилась новыми находками остатков дикобраза - четырьмя изолированными зубами (слои 3.1а(2), 5.1, 5.2) и плюсневой костью. Очень важно, что один зуб найден на ненарушенном норными перекопами участке слоя 3.1а. Обломок зуба был встречен и в голоценовом слое 2, но, скорее всего, он попал сюда в результате переотложения. Таким образом, установлено, что дикобраз непрерывно обитал в районе пещеры на протяжении всей второй половины позднего плейстоцена, включая его самый холодный – сартанский этап.

Остатки бурого медведя присутствуют по всей толще плейстоценовых слоёв 3-5. Наиболее представительны кости дистальных отделов конечностей - запястные, заплюсневые, фаланги, или их фрагменты, составляющие 43,3%, а также изолированные зубы и их обломки (33,3%). Находки позвонков, рёбер и фрагментов крупных костей конечностей единичны. В слое 5.3 обнаружена целая локтевая кость бурого медведя и обломок верхней челюсти с С - М2. Размеры локтевой кости находятся на уровне, либо, по ряду признаков, за пределами изменчивости самых крупных голоценовых представителей Ursus arctos (Васильев, Гребнев, 2009).

К малому пещерному медведю относится левый М 3 из слоя 4.2.

От пещерного льва в 2009 г. обнаружена единственная кость – диафиз 1-ой фаланги, повреждённой кислотной коррозией (уровень слоя 3.1а(2)).

К найденному ранее верхнему клыку снежного барса в 2009 г. добавились 5-я пястная кость (сл. 3.1а(2), 4-я тарзальная кость и 1-я фаланга с неприросшим верхним эпифизом от другой, молодой особи (сл. 3.1б).

Изолированный левый Р2, судя по его размерам и морфологии, может быть отнесён к кяхтинскому винторогу. Длина коронки зуба 12 мм, ширина 9,3 мм. Остатки Spirocerus kiakhten s is нередко встречаются в позднеплейстоценовых отложениях Забайкалья, Монголии и Северного Китая (Оводов, 2009) однако на территории Алтая они отмечены впервые.