Остатки производственных сооружений на севере Верхнего Приобья (Ташара-3): к проблеме древнего смолокурения

Автор: Гришин А.Е., Сумин В.А., Марченко Ж.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся средневековые промысловые земляные сооружения памятника Ташара-3, расположенного на границе Томского и Новосибирского Приобья на правом берегу р. Обь. Объекты раскапывались Е.М. Евтеевой и В.А. Суминым в 1994 г. (270 м2). Приводится морфологическая, стратиграфическая и планиграфическая характеристика комплексов. Археологизированные сооружения представляли собой ямы воронкообразной формы, частично перекрытые переотложенным материковым грунтом. В верхней части заполнения ям фиксировались прокаленные участки и остатки обугленных деревянных элементов конструкции. Основное заполнение представляло собой золистый слой. Размеры сооружений 3,14-3,4 х 2,94 х 1,1-1,8 м. Рядом с котлованами обнаружены дополнительные небольшие углубления, являющиеся остатками укрывной конструкции. Находки в котлованах редки, тем не менее, обнаруженная керамика позволяет атрибутировать сооружения №1 и №2. Часть комплексов принадлежит к среднему - позднему этапам верхнеобской культуры (VI-IX вв. н.э.), на что указывает фрагментированный керамический материал. Дается общая характеристика процесса сухого пиролиза древесины, описывается наиболее древний ямный способ смолокуренного производства, известный по исторической и технологической литературе, проводится сопоставление с археологическими наблюдениями по исследованным сооружениям № 1 и № 2 памятника Ташара-3. Предлагается гипотеза об использовании данных сооружений как ям для возгонки смолы из хвойных пород деревьев. Полученный продукт мог быть востребован средневековым населением верхнеобской культуры в ветеринарии, медицине, для обмена, а также для обеспечения сухопутных и речных транспортных коммуникаций, которые проходили, судя по различным источникам, по северу Верхнего Приобья.

Древнее смолокуренное производство, ташара-3, верхнеобская культура, средневековье, север верхнего приобья

Короткий адрес: https://sciup.org/145146147

IDR: 145146147 | УДК: 665.9.049 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0400-0407

Текст научной статьи Остатки производственных сооружений на севере Верхнего Приобья (Ташара-3): к проблеме древнего смолокурения

Промысловые и производственные комплексы различных культур и эпох являются важным археологическим источником информации о хозяйстве древнего населения. В Сибири и на Урале проводится целенаправленный поиск и изучение производственных объектов, связанных с металлургией (рудные выработки, печи), с гончарством и т.п. В поле зрения сибирских исследователей попадали ловчие ямы таежных охотников, [Кокшаров, 1993], ямы для заготовки рыбы [Молодин и др., 2018, с. 311] и др. В то же время, значительным остается массив грунтовых комплексов неизвестного назначения, в т.ч. и тех, которые обладают достаточно специфичной морфологией и стратиграфией, а не являются «обыкновенными» искусственными ямами без находок, функцию которых определить действительно очень сложно. Определение назначения этих производственных и промысловых объектов на многих уже исследованных археологических памятниках является пока сложной и зачастую не выполняемой полевыми исследователями задачей. А между тем, для охраны и изучения памятника очень важно установить его тип.

В историографии, в первую очередь зарубежной, широко представлено экспериментальное направление, задачей которого является реконструкция назначения древних сооружений, их характеристик и специфики самого производства или промысла, в т.ч. смолокуренного (напр., [Groom, Schenck, Pedersen, 2013; Osipowicz, 2005]). Наработки этих исследователей можно использовать и в других регионах при интерпретации т.н. «сооружений неизвестного назначения». Кроме того существует массив исторической, этнографической и технологической литературы, которая позволяет представить промысел в качественном развитии и территориальном разнообразии (см., напр.: [Очерки …, 1969; Ногин, 1932; Ari et al., 2014] и др.).

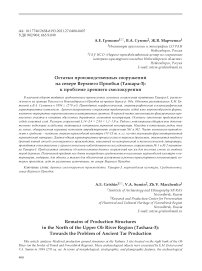

Часть авторов при анализе грунтовых сооружений эпохи ранней бронзы «неизвестного назначения» памятника Тартас-1 (Барабинская лесостепь) выдвинула гипотезу об использовании некоторых из них как дегтекурен [Гришин, Марченко, Райн- хольд, 2021; Marchenko et al., 2022]. В настоящей статье представлена гипотеза об использовании для добычи смолы или дегтя углублений, изученных Е.М. Евтеевой и В.А. Суминым на памятнике Ташара-3, находящемся на границе Новосибирского и Томского Приобья (рис. 1).

Памятник Ташара-3 расположен на правом залесенном берегу р. Обь, в 4,5 км от устья р. Ташара, на коренной террасе, в 3,5 км от эпонимного населенного пункта. Памятник был открыт В.И. Молоди-ным в 1972 г. [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 86]. Он представлял собой группу из нескольких десятков небольших возвышений («холмиков с ровиками»), расположенных в непосредственной близости от берегового обрыва. В 1994 г. Е.М. Евтеевой (руководитель, держатель Открытого листа) и В.А Суминым были проведены исследования на 270 м2 памятника в рамках единого раскопа [1994].

Рис. 1. Северная часть Верхнего Приобья. Поселение Ташара-3.

В результате были изучены пять производственных конструкций, конкретная функция которых авторами была не определена. До настоящего времени информация о них была отражена лишь в отчетной документации.

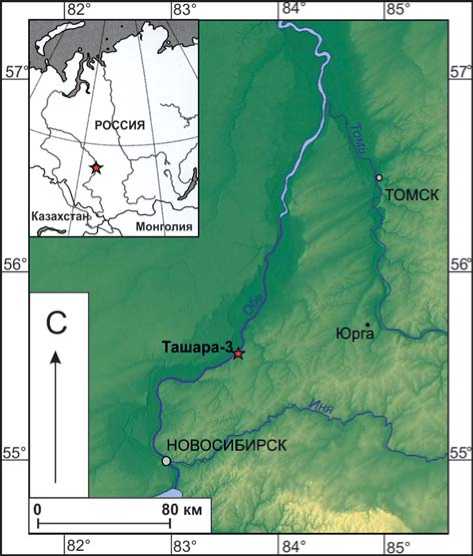

Все пять сооружений обладали схожими признаками, но два из них, № 1 и 2, были наиболее близки друг другу по морфологии, характеру заполнения и планиграфическому положению (см. таблицу ) (рис. 2). Они представляли собой слабовыражен-ные возвышения высотой до 0,3 м, диаметром до

3 м, расположенные парой по линии восток – запад, в 1 м друг от друга.

Центральная часть возвышений была образована переотложенным материковым грунтом (серожелтая супесь), частично или полностью перекрытым серой супесью. Данные возвышения только на 2/3 перекрывали обнаруженные ниже котлованы.

Под переотложенным материковым грунтом, в верхней части заполнения котлованов были зафиксированы прокаленные участки размерами до 0,8 м и мощностью 0,1–0,16 м. Рядом с участками,

Характеристики производственных сооружений памятника Ташара-3

|

№ констр. |

Размеры насыпи, м |

Высота насыпи, м |

Размеры обугленных деревянных элементов, см |

Размеры про-кала, м |

Размеры верх. контура котлована, м |

Глубина котлована, м |

Ступень |

Доп. ямы внутри |

Доп. ямы снаружи |

Находки |

|

1 |

3 × 3 |

0,3 |

240 × 50 × 8 |

0,8 × 0,54 × 0,16 |

3,4 × 2,9 |

1,08 |

есть |

1 |

1 |

|

|

2 |

1,8 × 1,8 |

0,15 |

210 × 14 × 4 |

0,49 × 0,36 × 0,1 |

3,14 × 2,94 |

1,1 |

есть |

1 |

1 |

фр. керамики |

|

3 |

нет |

нет |

нет |

1 × 0,78 × 0,1 |

? × 2,14–2,72 |

1,06 |

нет |

нет |

нет |

|

|

4 |

2 × 2 |

0,2 |

нет |

нет |

2,8 × 2,56 |

0,62 |

нет |

3 |

1 |

|

|

5 |

6 × 1,6 |

0,3 |

нет |

1,05 × 0,6 × ? |

1,44 × 0,86 |

1,15 |

? |

1 |

нет |

Рис. 2. Поселение Ташара-3.

А – план схема раскопа 1994 г.; Б – план констр. 1 и 2 на уровне материка; В – стратиграфические разрезы констр. 1 и 2;

1 – дерново-почвенный горизонт; 2 – черная супесь; 3 – серая супесь;

4 – мешанный переотложенный материковый слой; 5 – золистая супесь; 6 – прокалы; 7 – материк; 8 – обугленное дерево; 9 – скопление фрагментов керамики; 10 – контуры и номера конструкций.

испытавшими значительное термическое воздействие, и непосредственно в них были обнаружены обугленные остатки расположенных горизонтально деревянных конструкционных элементов (плах?) длиной до 210–240 см, шириной до 14–50 см и толщиной до 8 см. Основное направление, в котором были ориентированы деревянные предметы, у обоих сооружений совпадало (северо-восток – юго-запад). Они частично перекрывали наиболее глубокую часть котлованов.

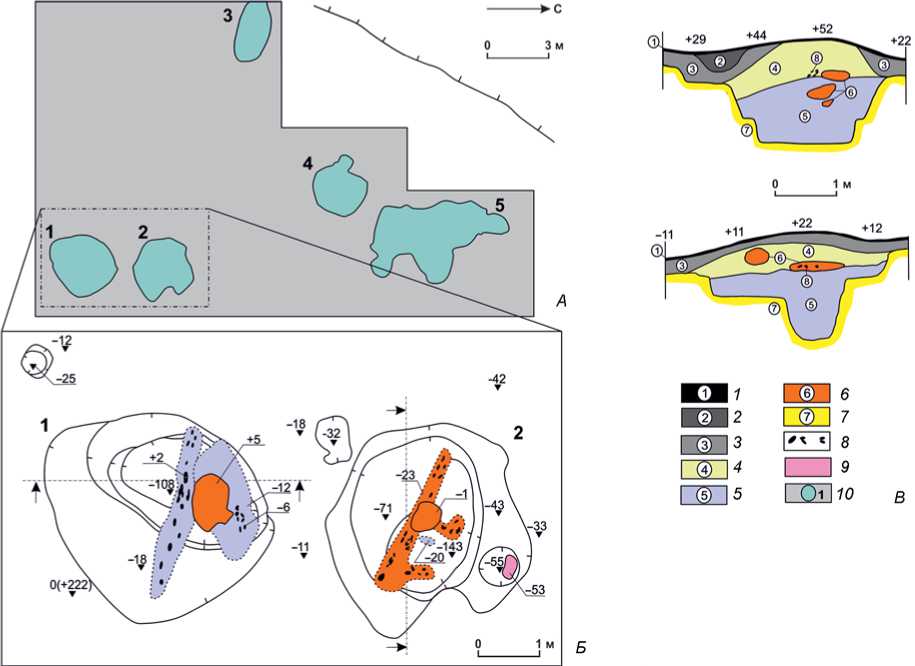

Котлованы имели верхний контур размерами 3,14–3,4 × 2,94 м, на стенках был оставлены 1–2 выраженные «ступени», которые были иногда весьма широкими (до 1,2 м) и располагались либо по всей длине стенки, либо на значительной ее части. «Ступени» фиксировались на глубине 0,1–0,6 м от уровня материкового слоя. В одном случае на «ступени» была сооружена яма, в которой было обнаружено скопление фрагментов как минимум от четырех керамических емкостей, которые обозначили культурно-хронологическую атрибуцию памятнику. За счет «ступеней» и наклона стенок котлованы значительно сужались до размеров 1,6–2 × 1 м и наиболее углубленные части располагались не в центре, а находились вплотную к одной из стен. Общая глубина котлованов составила 1,08–1,1 м от уровня материка.

Заполнение котлованов было сходным – золистая супесь с редким углистыми включениями. Следы огня на стенках не отмечены. Находок в котлованах обнаружено не было, кроме упомянутой керамики.

В непосредственной близо сти от котлованов (0,1–0,8 м) к северо-востоку от них были обнаружены небольшие углубления, которые были квалифицированы как столбовые, конструкционные.

Остальные три конструкции (№ 3–5), расположенные на расстоянии 6–8 м к северо-восто- ку и востоку от пары сооружений № 1 и 2, хоть и имели некоторые отличия от них (см. таблицу), но также обладали и сходными признаками. У них было золистое заполнение в нижней части котлована и переотложенный материковый слой в верхней части. Они сужались ко дну. Находки в данных углублениях также отсутствуют. Поэтому, с известной долей условности, их можно ставить в смысловой ряд с констр. 1, 2, учитывая, что отличия могут быть связаны со спецификой конкретного производственного процесса, с навыками исполнителей и с характером археологизации комплексов.

Авторы раскопок предположили в целом производственный характер всех пяти исследованных сооружений без точного определения назначения и реконструировали некоторые первоначальные функционально-конструкционные особенности комплексов. Так, наиболее интенсивное горение происходило в верхней, центральной части конструкций, что отразилось в локализации остатков деревянных элементов и прокаленных участков, а также в отсутствии следов огня на стенках. «Ступени», располагавшиеся на глубине до 0,3 м, могли служить опорными для деревоземляной конструкции.

Керамический материал, обнаруженный в дополнительной ямке констр. 2, был отнесен авторами к сросткинским древностям, хотя сейчас можно с уверенностью говорить о ее принадлежности к верхнеобской культуре, к среднему или позднему ее этапам – VI–IX вв. н.э. (рис. 3). В этот период активно используются сочетания горизонтальных рядов «жемчужин» под венчиком, горизонтального зигзага, нанесенного гребенчатым штампом, на горловине, наколы палочкой и гребенчатые оттиски на срезе венчика [Троицкая, Новиков, 1998, рис. 35–38]. По первоначальному предположению

Рис. 3. Фрагменты венчиков керамических сосудов из заполнения дополнительной ямы констр. 2 (по: [Евтеева, 1994, табл. 10]).

авторов работ, Ташару-3 можно рассматривать как производственную зону синхронного городища Та-шара-4, расположенного в непосредственной близости, и рассматривать их как один культурный комплекс [Евтеева, 1994, с. 11]. Но Ташара-4, отнесенная С.Г. Росляковым сначала к сросткинской культуре [Росляков, Гаврилов, 1989], затем была отнесена к басандайской культуре, после ее выделения (устное сообщение С.Г. Рослякова). В связи с этим, пока следует отказаться от жесткой констатации предположения о культурном единстве конкретных сооружений производственной площадки Ташара-3 и городища Ташара-4.

По нашему мнению, описанные грунтовые комплексы можно определить как остатки смолокуренных ям. Принцип перегонки смолы из древесного сырья и коры основан на процессе сухого пиролиза [Ногин, 1932, с. 7]. Для получения смолоподобных веществ с различными свойствами необходимо помещение сырья в той или иной степени герметичный объем, обеспечение длительного (до нескольких дней), но не интенсивного воздействия температуры в пределах 400 градусов Цельсия, обеспечение сбора выделяющегося смолоподобного продукта в нижней части сооружения. Конкретных вариантов сооружений, в которых эти условия достигались, достаточно много, и для некоторых средневековых традиций сооружения описаны или реконструированы (см., напр.: [Очерки …, 1969, с. 63; Biermann, Semjank, Blum, 2011] и др.), а для изучения некоторых, более ранних способов добычи дегтя были проведены натурные эксперименты (см., напр.: [Groom, Schenck, Pedersen, 2013; Osipowicz, 2005] и др.).

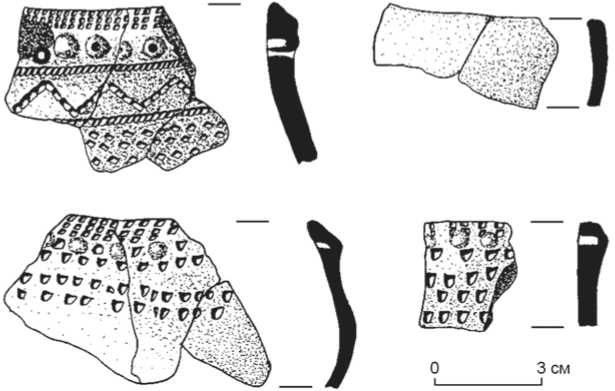

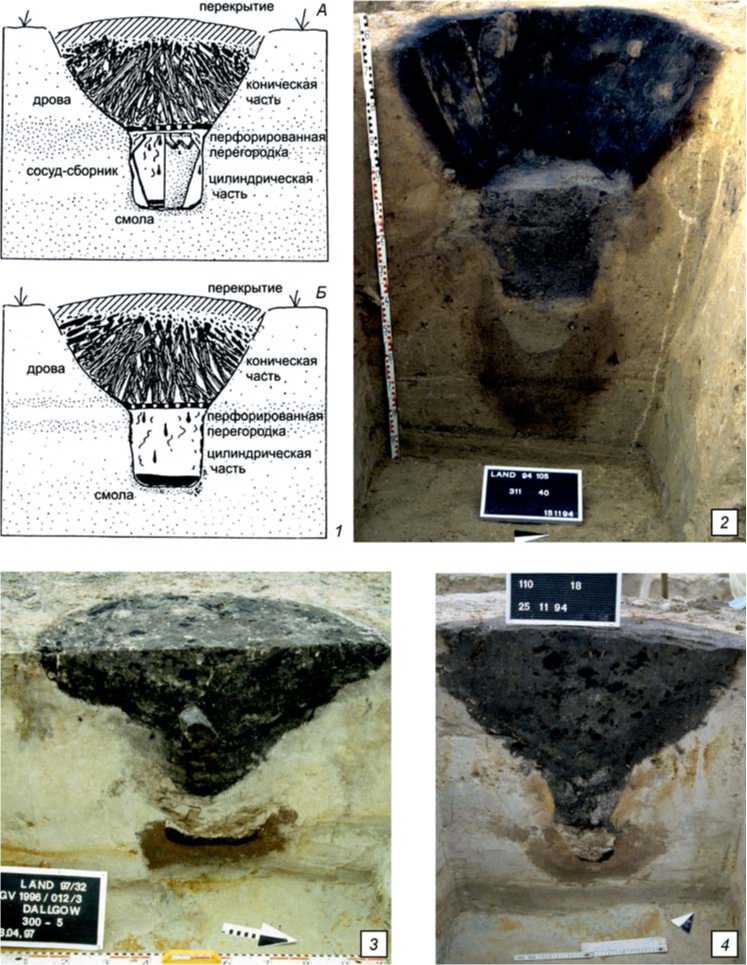

Одним из наиболее древних, этнографически и исторически фиксируемых способов получения смолы считается ямный [Ногин, 1932, с. 34–36, Очерки …, 1969, с. 63]. Сооружалась яма, близкая по форме к усеченному конусу, обращенному вершиной вниз (воронкообразная форма) (рис. 4). Размеры ямы могли варьироваться в зависимости от количества сырья или предполагаемого выхода продукта. Стенкам ямы придавалась дополнительная плотность путем обмазывания и утрамбовки. В нижнюю, цилиндрическую, часть могли помещать емкость для сбора произведенного продукта и обеспечивать как можно более свободный сток в нее образовавшейся смолы или дегтя (рис. 4, 1А ). Кониче ская часть котлована плотно загружалась сырьем (подготовленной древесиной и/или корой) и затем закрывалась сверху различными материалами (мох, хвоя, грунт) с оставлением небольших отверстий для обеспечения контролируемого притока воздуха и отвода газообразных продуктов пиролиза. Верхние слои сырья поджигались и поддерживалась невысокая температура горения за счет 404

регулировки притока воздуха. В процессе смолокурения часть топлива сгорала, что создавало необходимую температуру для выделения продукта из оставшегося сырья. Чем дольше удается поддерживать нужный температурный режим, тем выше продуктивность. Процесс мог занимать несколько дней, в течение которых обеспечивался постоянный контроль за притоком воздуха в яму. Над ямой могли возводиться навесы для минимизации влияния внешней среды на термический процесс.

Если рассмотреть сооружения Ташары-3 с точки зрения возможности их использования в смолокуренном промысле, то археологическая фактура вполне может быть интерпретирована подобным образом. Остатки всхолмления, сформированного из переотложенного материкового слоя, полученного при выкапывании ямы, могут быть остатками перекрытия, обеспечивающего герметичность камеры сверху. То, что насыпь перекрывает камеру только частично, может указывать на следы разбора сооружения для извлечения продукта после окончания возгонки. Прокаленные участки локализуются в верхней части заполнения, т.к. наиболее высокая температура возникала в зоне непосредственного горения именно в верхней части камеры. Прокаленный грунт и деревянные элементы смещены от центра камеры и не перекрывают полностью нижнюю ее часть. Это может говорить о том, что остальная часть первоначального перекрытия не сохранилась в результате извлечения продукта. То, что температурный режим внутри камеры был невысоким, подтверждается отсутствием прокаленных участков на стенках. Остальной объем нагревался за счет длительности горения и тления в верхних слоях сырья. Сужение ямы за счет наклона стен обеспечивало сток продукта. Дополнительное понижение в нижней части котлована могло быть предназначено для установки сборника продукта. По всей видимости, это была достаточно герметичная емкость, обеспечивающая изоляцию продукта от вмещающего песчаного грунта (керамическая, деревянная, берестяная и т.п.). Дополнительные ямы вне комплексов, вероятно, остались от укрывной конструкции (навес). Золистое заполнение с редкими включениями угля является остатками полностью переработанного сырья (ср. рис. 4).

Характерно, что смолокуренные комплексы подобной конструкции и морфологии были широко распространены в Европе также в период I тыс. н.э. у викингов и славян [Фетисов, Мурашева, 2008, Biermann, Schenck, Pedersen, 2011, Hennius, 2018].

Таким образом, сооружения, исследованные на Ташаре-3, могут быть следами ямного способа смолокуренного производства у верхнеобского населения. Сходство констр. 1 и 2 может указывать на то, что они являются свидетельствами одного, до-

Рис. 4. Графическая реконструкция ( 1 ) и стратиграфические разрезы ( 2–4 ) смолокуренных средневековых комплексов Восточной Европы (по: [Biermann, Semjank, Blum, 2011, abb. 1, 3, 4, 8]).

статочно короткого хронологического эпизода освоения территории памятника одном коллективом.

Природно-климатическая обстановка последние 1,5 тыс. лет на юго-востоке Западной Сибири оценивается как близкая к современной [Жилич, Рудая, Кривоногов, 2016, с. 71]. Следовательно, в момент функционирования производственной площадки территория у места впадения р. Ташара в р. Обь, скорее всего, была также покрыта сосновым лесом, что обеспечивало устойчивую сырьевую базу для смолокуренного промысла. Комплексное хозяйство представителей верхнеобской культуры, совмещавших скотоводство с охотой, рыболовством, вероятно, имевших навыки земледелия, занимавшихся обработкой кож, создавало спрос на продукты смолокуренного промысла [Троицкая, Новиков, 1998, с. 71]. Смола, деготь и некоторые производные из них вещества могли использоваться для придания различным материалам влагостойкости (плавсредства, строительные и др. материалы), могли применяться в процессе обработки кож (дубление), в медицинских и ветеринарных целях, а также для снижения трения деталей в механизмах (колесо – ось и т.п.) [Ari at al, 2014; Таланин, 1981, с. 4].

Если предположить, что памятник Ташара-3 представляет собой массив смолокуренных комплексов, относящихся к одному культурно-хронологическому периоду, то можно говорить о зна- чительных трудозатратах верхнеобских родовых коллективов на производство смолы и об определенном уровне их специализации. Кроме того, памятник расположен вблизи мест традиционных обских переправ, которые по различным источникам прослеживаются, как минимум, с позднего Средневековья в устьях притоков рр. Уень, Чаус, Порос, Ояш и др. (см., напр.: [Барсуков, 2012]). Эти переправы были частью северных ответвлений широтных транскультурных коммуникаций (по вектору восток – запад) и обозначали перекресток с речным путем по Оби (вектор север – юг). Таким образом, продукты из смолы могли быть востребованы для обслуживания речных и наземных транспортных средств или как предмет торговли, которая также концентрировалась в подобных ключевых местах.

Необходимо отметить, что на территории Новосибирского Приобья рельефные признаки, присущие рассматриваемым здесь объектам, достаточно часто наблюдаются как в совокупности с жилищными западинами в рамках поселений, так и формируют отдельные памятники, которые также поставлены на охрану как поселения, хотя фактически являются производственными площадками. Таким образом, можно предполагать, что в будущем произойдет уточнение типа этих объектов в ходе их полевого изучения, а также архивных изысканий.

Авторы выражают искреннюю признательность руководителю раскопок на памятнике Ташара-3 – научному сотруднику ГАУ НСО НПЦ Е.М. Евтеевой за возможность использовать неопубликованные полевые материалы.

Список литературы Остатки производственных сооружений на севере Верхнего Приобья (Ташара-3): к проблеме древнего смолокурения

- Барсуков Е.В. «Перевоз» через реку Обь XVII века: географический и историко-культурный аспекты // Вестник Томск. гос. ун-та. Серия: История. - 2012. - № 3 (19). - С. 148-155.

- Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Райнхольд С. Смолокуренные комплексы эпохи бронзы на памятнике Тар-тас-1 (лесостепное Обь-Иртышье) // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и результаты междисциплинарных исследований. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2021. - С. 138-146.

- Евтеева Е.М. Отчет о работах на поселении Таша-ра-3 в 1994 г - Новосибирск, 1994. / Архив ГАУ НСО НПЦ. Д. №203.

- Жилич С.В., Рудая Н.А., Кривоногов С.К. Климатостратиграфия позднего голоцена на юго-востоке Западной Сибири по материалам микропалеонотологического изучения озерных отложений // Проблемы геологии и освоения недр. - Том I. - Томск: Изд-во Томск. политех. Ун -та, 2016. - С. 70-72.

- Кокшаров С.Ф. Охотничьи ямы-ловушки на северо-западе Сибири // Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье. - Екатеринбург: Наука, 1993. - С. 162-169.

- Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Райнхольд С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Нестерова М.С., Ненахов Д.А., Ефремова Н.С., Ненахо-ва Ю.Н., Селин Д.В., Демахина М. С. Основные итоги полевых исследований Западносибирского отряда Института археологии и этнографии СО РАН в Барабинской лесостепи (полевой сезон 2018 г.) // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 310-314.

- Ногин К.И. Смолокурение и дегтекурение. - Л.: ЛО Изд-ва Госхимиздат, 1932. - 214 с.

- Очерки русской культуры XIII-XV веков. Часть первая. Материальная культура. (под ред. А.В. Арциховско-го). Москва: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1969. - 480 с.

- Росляков С.Г., Гончаров А. Раскопки на городище Ташара 4 // Археологические исследования в Сибири. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1989. - С. 86-88.

- Таланин Ф.А. Производство березового дегтя. - М.: Изд-во Лесная промышленность, 1981. - 71 с.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. - Новосибирск: Наука, 1980. - 184 с.

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 150 с.

- Фетисов А.А., Мурашева В.В. Смолокуренное производство в Гнездове // Стародавнш юкоростень i слов’янсю гради (Збiрка наукових праць). - Коростень: [б. и.], 2008. - Т. 2. - С. 213-219.

- Ari S., Kargioglu M., Temel M., Konuk M. Traditional Tar Production from the Anatolian Black Pine Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana and its usages in Afyonkarahisar, Central Western Turkey // Journal of ethnobiology and ethnomedicine. - 2014. - Vol. 10, N 29. - URL:https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articl es/10.1186/1746-4269-10-29. (дата обращения - 28.08.2021).

- Biermann F., Semjank S., Blum O. Ein slawischer Teerschwelplatz bei Dallgow im Havelland // Der Wandel um 1000. - Langenweissbach: Beier u. Beran, 2011. - S. 111121. (на нем. яз.).

- Groom P., Schenck T., Pedersen G.M. Experimental explorations into the aceramic dry distillation of Betula pubescens (downy birch) bark tar // Archaeological and Anthropological Sciences. - 2013. - №6. - URL:https://link. springer. com/article/10.1007/s12520-021-01352-x. (дата обращения - 28.08.2021).

- Hennius A. Viking Age tar production and outland exploitation // Antiquity. 2018. - Iss. 365. - Vol. 92. - P. 1349-1361. - URL:https://doi.org/10.15184/aqy.2018.22. (Accessed: 28.08.2021).

- Kozowyk P.R.B., Soressi M., Pomstra D., Langejans G.H.J. Experimental methods for the Palaeolithic dry distillation of birch bark: implications for the origin and development of Neandertal adhesive technology // Scientific reports. - 2017. - Vol. 7, N 8033, URL:https://www.nature. com/articles/s41598-017-08106-7. (Accessed: 28.08.2021).

- Marchenko Zh.V., Grishin A.E., Reinhold S., Piezonka H. Bronze Age tar production in the Baraba forest-steppe in South Western Siberia. New evidence from Tartas-1 // Praehistorische Zeitschrift, 2022. - Iss. 101. -Vol. 1. (In print).

- Osipowicz G. A method of wood tar production, without the use of ceramics // Czasopismo: Reconstruction and Experiment in Archaeology EuroREA. - 2005. - Vol. 2. -P. 11-17.