Остатки птиц из археологического памятника Ивановка (Сахалин)

Автор: Пантелеев А.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 9 т.6, 1997 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140148789

IDR: 140148789

Текст статьи Остатки птиц из археологического памятника Ивановка (Сахалин)

До настоящего времени какие-либо литературные сведения об ископаемой фауне о-ва Сахалин и ее использовании древним человеком отсутствовали. В этом сообщении приводятся первые данные, основанные на материалах из местонахождения Ивановка.

Стоянка Ивановка находится в юго-западной части острова, в Невельском р-не, на побережье Татарского пролива. Раскопки проводились С. В. Горбуновым в 1988-1990. Отложения вскрывались 20см горизонтами. Поселение относится к охотской культуре. В радиоуглеродных датировках наблюдается инверсия: деревянный столб от древнего жилища из 2-го горизонта (20-40 см) показал возраст 1850±90 лет назад (ТИГ-270), а древко метательного орудия из 3-го горизонта (40-60 см) — 1280±100 лет назад (NU-492). Материалы получены от Э.В.Алексеевой и С.В.Горбунова.

Изучено 1269 костных остатков птиц, из них определимыми оказались 905. Обломки 364 костей были слишком фрагментарными для точного определения; но все же очень вероятно, что их подавляющее большинство принадлежало тупику-носорогу Cerorhinca monocerata (Pall.).

Всего установлено 18 видов птиц (см. таблицу). В настоящее время 11 из них гнездятся на Сахалине: краснозобая Gavia stellata (Pontopp.) и чернозобая G. arctica (L.) гагары, уссурийский баклан Phalacrocorax fllamentosus (Temm. et Schleg.), кряква Anas platyrhynchos L., тихоокеанская морская чайка Larus schistisagus Stejneg., тонкоклювая кайра Uria aalge (Pontopp.), большая конюга Aethia cristatella (Pall.), тупик-носорог, ипатка Fratercula corniculata (Naum.), топорок Lunda cirrhata (Pall.) и большеклювая ворона Corvus macrorhynchos Wagl. Три вида пролетные: гуменник Anser fabalis (Lath.), сизая чайка Larus canus L. и тихоокеанский чистик Cepphus columba Pall. Чернохвостая чайка Larus crassirostris Vieill. и бургомистр L. hyperboreus Gunn. — кочующие, белоспинный альбатрос Diomedea albatrus Pall, и краснолицый баклан Phalacrocorax urile (Gm.) — залетные (Нечаев 1991).

Наибольшее количество костей принадлежало тупикам-носорогам — 74.9% определимых костей. В настоящее время тупик-

О Рус. орнитол. журн. 1997 Экспресс-выпуск № 9

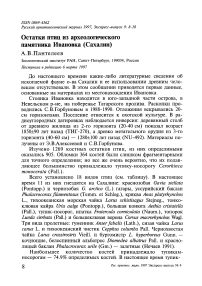

Видовой состав и послойное распределение остатков птиц стоянки Ивановка (Сахалин)

Другим достаточно многочисленным видом оказался белоспинный альбатрос (15% определимых костей). Сейчас эта птица очень редка. В конце XIX - начале XX вв. японские охотники за перьями почти полностью истребили альбатросов на основных местах гнездования и вид оказался на грани вымирания. Но в прошлом белоспинный альбатрос имел высокую численность и обширный район послегнездовых кочевок (Шунтов 1982). Его остатки многочисленны на голоценовых археологических памятниках Алеутских островов (Yesner 1976); найдены на стоянке Минамиусу (охотская культура, начало II тысячелетия н.э.) на о-ве Монерон (Пантелеев 1993). П.И.Супруненко (1890) наблюдал этого альбатроса на Сахалине в таком большом количестве, что даже сделал вывод о его гнездовании у южной части острова.

Некоторые плечевые кости альбатросов несут следы обработки человеком. На одном из осколков имеются поперечные насечки. Три другие кости были обрезаны острым предметом типа ножа, а на дистальном эпифизе одной из них, кроме того, были срезаны выступающие части. Среди других костей следы поперечного резания имеются на двух пряжках неопределенной видовой принадлежности (Aves indet.).

Все найденные на стоянке Ивановка птицы — морские. Лишь большеклювую ворону можно считать лесной, но она часто кормится у поселений человека или на морских побережьях, а при отсутствии деревьев может гнездиться на скалах по соседству с колониями морских птиц (Назаров и др. 1990; наблюдения автора в 1990).