Остаточная намагниченность различных генетических пород и руд Кольского региона под воздействием механических колебаний

Автор: Жирова А. М.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются магнитоупругие явления в образцах горных пород. Исследования представляют интерес для решения проблем нелинейной геофизики, а также некоторых вопросов материаловедения.Отобраны магнетитсодержащие породы и руды из различных геологических структур Кольского региона с целью изучениямагнитоупругих эффектов. Все образцы подвергнутывоздействию упругих механических колебаний в лабораторных условиях. Эксперимент осуществлялся в условиях изменения параметров воздействия акустических волн. Предварительно изучено влияниеамплитуды используемого сигнала на магнитное состояние образцов на основе магнетитсодержащего амфиболита из структуры хребта Серповидный. По результатам эксперимента сделан вывод о целесообразности использования в дальнейшем импульсного сигнала с большой амплитудой. На основе пород с различным содержанием ферромагнетика изучено влияние направления сигнала относительно вектора остаточной намагниченности образцов. Значения естественной остаточной намагниченности используемых образцов варьируют от 100 А/м до 0,5 А/м. В ходе исследования установлено, что для породы с высоким содержанием магнетита наблюдается зависимость пространственного поведения вектора от направления акустического воздействия. В частности, при углах 100 и более градусов между направлением фронта акустической волны и вектором намагниченности образцов пространственное положение вектора существенно меняется. Для слабомагнитных образцов статистически значимые зависимости и закономерности не установлены.На заключительном этапе изучено влияние продолжительности воздействия упругих механическихколебаний на магнитное состояние пород. Результаты исследования также указывают на взаимосвязьмежду влиянием данного параметра акустического воздействия и количеством магнитного веществав породе. Так, в процессе акустического воздействия на образцы с высоким содержанием ферромагнетика наблюдается значительный отклик магнитного состояния образцов. В целом, сделан вывод о большей перспективности изучения магнитоупругих эффектов на сильномагнитных образцах по сравнению с образцами пород, содержащих меньшее количество ферромагнетика.

Магнитоупругийэффект, остаточная намагниченность пород, magnetoelastic effect, residual rockmagnetization

Короткий адрес: https://sciup.org/142221548

IDR: 142221548 | УДК: 552.21 (470.22) | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-1-13-21

Текст статьи Остаточная намагниченность различных генетических пород и руд Кольского региона под воздействием механических колебаний

Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, Мурманская обл., Россия; e-mail: , ORCID:

e-mail: , ORCID:

Магнитоупругий эффект, как известно, связан с изменением магнитного состояния тела при механических напряжениях. При этом происходит изменение доменной структуры, которая определяет намагниченность вещества. Обратный магнитострикционный эффект достаточно хорошо изучен на кристаллах ферромагнетиков, однако не исключен и в таких сложных вещественных ансамблях, как горные породы. Более того, в настоящее время активно развивается направление контроля тектонического состояния горных массивов на основе анализа тектономагнитных аномалий ( Тюремнов и др., 2008 ).Установлено, что намагниченность пород меняется под влиянием техногенных и природных процессов, а также статических нагрузок при высоких давлениях и температурах ( Тюремнов, 2002; Исследования…, 1977; Лебедев и др., 1981; Фейман и др., 1977 ).

Целью работы является изучение характера изменений магнитных свойств горных пород под действием упругих механических колебаний. Зависимость остаточной намагниченности от деформации, детально изученная в магнитных кристаллах, остается недостаточно исследованной в таких сложных гетерогенных комплексах, как горная порода. В отношении этих объектов выполняемые исследования важны с точки зрения рассмотрения возможных механизмов электромагнитных возмущений ( Электромагнитные..., 1982; Сурков, 2000 ). Рядом исследований ( Электромагнитные..., 1982; Сурков, 2000; Соболев и др., 2001; Zhirovaetal, 2013 и др. ) показано, что часть этих эффектов, возможно, несет значение предвестников сильных землетрясений. Поэтому лабораторные наблюдения магнитоупругого эффекта могут быть полезны для определения деформаций в земной коре и диагностики напряженно-деформированного состояния в процессе подготовки землетрясений.

Материалы и методы

В настоящей работе магнито-акустические исследования выполнены на основе магнетитсодержащих пород и руд из следующих геологических структур Кольского региона: Ковдорский массив; структура хребта Серповидный; Оленегорская рудная структура; Нюсюкская дайка Печенгского района, секущая породы Кольского составного террейна; Панская расслоенная интрузия и структуры Куру-Ваара Беломорского подвижного пояса. В процессе исследований менялись такие параметры ультразвукового прозвучивания (УЗП), как амплитуда колебаний, направление фронта акустической волны и время воздействия.

Исследование начато с изучения влияния амплитуды сигнала на намагниченность породы. Использован образец породы из структуры хребта Серповидный, который представлен магнетитсодержащим амфиболитом, условно обозначенным как СР001.Изучаемая порода (кубики СР001/02, СР001/05, СР001/06, СР001/10, СР001/16) была подвергнута воздействию механических колебаний с различной амплитудой. На первом этапе эксперимент выполнялся с использованием "монохромного сигнала, с относительно небольшой амплитудой, равной 5 В. При этом был задействован аппаратурный комплекс, в который входит генератор синусоидального сигнала Г3-102. В дальнейшем в ходе эксперимента использовался импульсный сигнал с большей амплитудой в 20 В, воспроизводимый импульсным генератором ГИ-1"( Жирова, 2016, с. 493 ). Время ультразвукового воздействия обоих сигналов составляло 60 с. Циклическое ультразвуковое прозвучивание образца производилось по всем направлениям и чередовалось с этапами размагничивания (Р). Процедура магнитной чистки образцов является необходимым элементом данного эксперимента. На практике используются различные методы чистки, в том числе термальная ( Щербаков и др., 2017; Песков и др.,2014; Кулакова и др., 2017; Голованова и др., 2017; Бахмутов и др., 2014; Гнибиденко и др., 2014 ) и переменным полем ( Главацкий и др., 2016; Матюшкин и др., 2016; Zhirova, 2015 ) . В настоящей работе магнитная чистка заключалась в воздействии на образец переменного по амплитуде синусоидального магнитного поля.

Изучалось влияние на остаточную намагниченность (ОН) не только амплитуды сигнала, но также и направления УЗП относительно вектора намагниченности при циклическом облучении и размагничивании породы ( Жирова, 2012 ). Использовались образцы трех различных генетических типов пород с разным содержанием ферромагнетика. Это образцы: магнетит-кальцитовой породы КВ001 (4 кубика: КВ001/03; КВ001/04; КВ001/06; КВ001/07), магнетитсодержащего амфиболита СР001 (18 кубиков: (СР001/01; СР001/02 и т. д.) и железистого кварцита ОЛ001 (10 кубиков: ОЛ001/01; ОЛ001/02 и т. д.). Названия отображают принадлежность к различным геологическим структурам: Ковдорскому массиву, структуре хребта Серповидный и Оленегорской рудной структуре. Изначальная намагниченность сильномагнитного образца КВ001 составляла около 100 А/м. Замеры значений намагниченности Оленегорского образца (ОЛ001) показали значения не более 32 А/м. Второй же образец (СР001) отличается минимальной естественной намагниченностью около 0,5 А/м. Образцы предварительно были подвергнуты процедуре магнитной чистки. Для используемых в исследовании пьезоэлектрических датчиков были построены амплитудно-частотные характеристики. С помощью специальной установки, включающей генератор импульсов, на образцы циклически воздействовали акустическими колебаниями в течение 60 с. При ультразвуковом облучении образцов происходила смена направления генерируемых колебаний относительно направления вектора намагниченности кубиков.

На заключительном этапе исследования также было изучено влияние на остаточную намагниченность образцов такого параметра, как время акустического воздействия. С этой целью анализировались образцы из Ковдорского массива, Нюсюкской дайки Печенгского района, Панской расслоенной интрузии и структуры

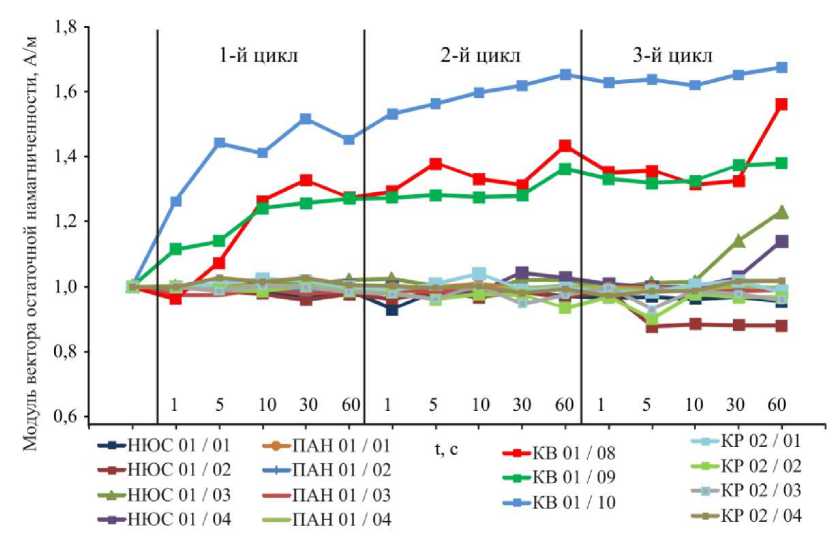

Куру-Ваара (Беломорского подвижного пояса) ( Жирова, 2015 ). При этом использовано 3 кубика магнетит-кальцитовой породы (КВ01/08, КВ01/09, КВ01/10), 4 – габбро-норитового образца (ПАН01/01, ПАН01/02, ПАН01/03, ПАН01/04), 4 – ультраосновной породы (НЮС01/01, НЮС01/02, НЮС01/03, НЮС01/04) и 4 – метагаббро-норита (КР02/01, КР02/02, КР02/03, КР02/04). Все образцы размагничены переменным магнитным полем и подвергнуты трем циклам ультразвукового облучения. Воздействие на образцы производилось только в направлении максимальной оси намагниченности с нарастающим временем облучения.

Результаты и обсуждение

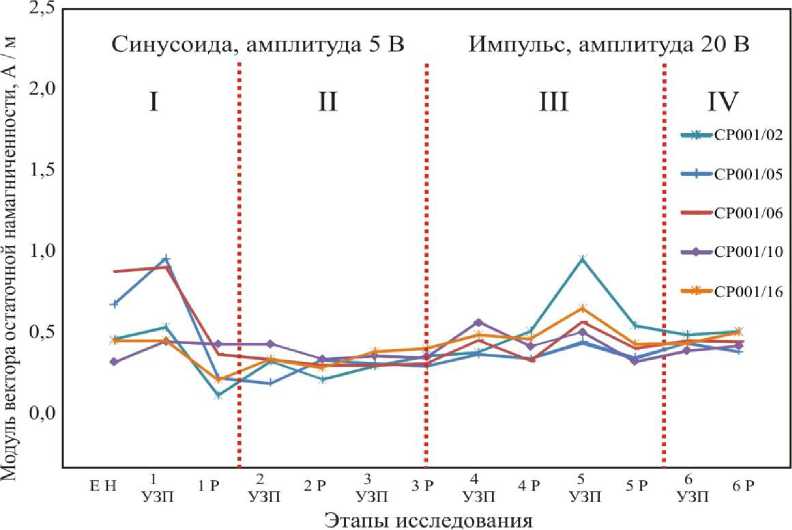

В ходе изучения влияния амплитуды сигнала на намагниченность породы получены следующие результаты. В начале исследования (с использованием сигнала с амплитудой 5 В) скачкообразные изменения ОН отмечаются только на 1-м этапе, который состоит из измерения естественной намагниченности (ЕН), первого прозвучивания (1 УЗП) и первого размагничивания (1 Р) (рис. 1, зона I). Согласно рис. 1 на графиках после участка с резкими изменениями значений намагниченности следует зона относительной стабильности ОН (рис. 1, зона II). Далее при воздействии на образец импульсного сигнала большой амплитуды (20 В) наблюдается увеличение намагниченности образцов (рис. 1, зона III), в дальнейшем значение модуля стабилизируется (рис. 1, зона IV). Как сообщается в работе ( Жирова, 2015 ), использование сигнала с большей амплитудой позволяет получить более выраженный магнитный отклик образца.

Рис. 1. Графики изменения намагниченности образца амфиболита из структуры хребта Серповидный при использовании монохромного и импульсного сигналов с различными значениями амплитуды Fig. 1. Graphs of changing the magnetization of amphibolite of the Serpovidny Ridge structure while using the monochrome and pulse signals of the various amplitude values

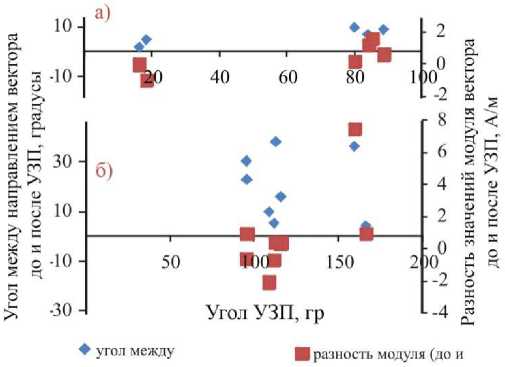

В результате изучения влияния направления прозвучивания относительно вектора намагниченности при циклическом облучении и размагничивании образцов обнаружено следующее: для сильномагнитного образца КВ001наблюдается зависимость пространственного поведения вектора от направления УЗП. Так, при больших углах между направлением фронта акустической волны и вектором намагниченности образцов (от перпендикулярного направления прозвучивания до противоположного направления относительно вектора намагниченности кубиков) пространственное положение вектора существенно меняется (рис. 2, б ). При малых же углах, т. е. для направлений прозвучивания, близких к направлению самого вектора намагниченности, наблюдается более стабильное пространственное поведение вектора (рис. 2, а ). Что касается модуля вектора ОН, то зависимость от направления УЗП не установлена.

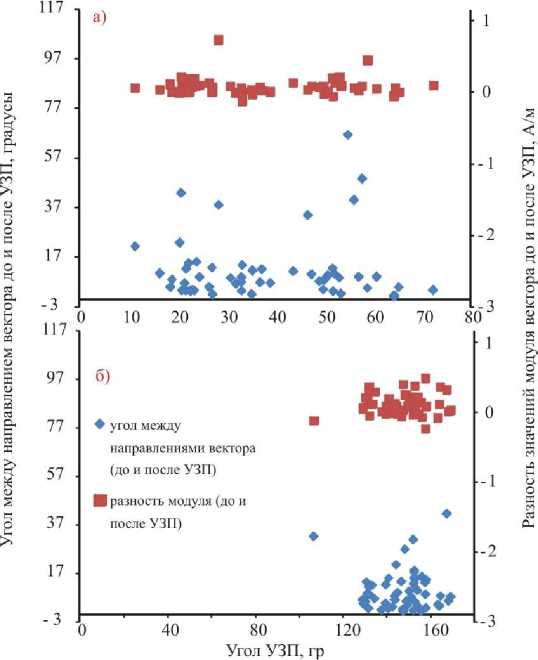

При изучении влияния направления УЗП на магнитное состояние слабомагнитного образца СР001 установлено, что для больших углов прозвучивания (свыше 100 ° ) изменение модуля вектора ОН не превосходит 0,5 А/м (рис. 3, б ). При акустическом воздействии с малыми углами прозвучивания (менее 70 ° ) изменение модуля вектора ОН в целом не более 0,2 А/м (рис. 3, а ). Аномальными являются следующие значения модуля вектора на графике (рис. 3, а ): 2,9 А/м (угол УЗП составляет 55 ° ); 0,45 А/м (угол 60 ° ) и 0,7 А/м (угол 20 ° ).

направлениями вектора после УЗП) (до и после УЗП)

Рис. 2. Зависимость угла между направлениями вектора намагниченности (до УЗП и после) и разности значений модуля вектора (до УЗП и после) от направления прозвучивания для образца из Ковдорского массива: а – при малых углах УЗП; б – больших углах УЗП Fig. 2. The dependence of the angle between the directions of the magnetization vector (before and after the ultrasonic influence (UI)) and the difference of the vector module (before and after the UI) on the direction of ultrasonic influence on the sample of the Kovdor massiv: a – at small angles of the UI; б – at large angles of the UI

Рис. 3. Зависимость угла между направлениями вектора намагниченности (до УЗП и после) и разности значений модуля вектора (до УЗП и после) от направления прозвучивания для образца из структуры хребта Серповидный: а – при малых углах УЗП; б – больших углах УЗП Fig. 3. The dependence of the angle between the directions of the magnetization vector (before and after the ultrasonic influence (UI)) and the difference of the vector module (before and after the UI) on the direction of ultrasonic influence on the sample of the Serpovidny Ridge structure: a – at small angles of the UI; б – at large angles of the UI

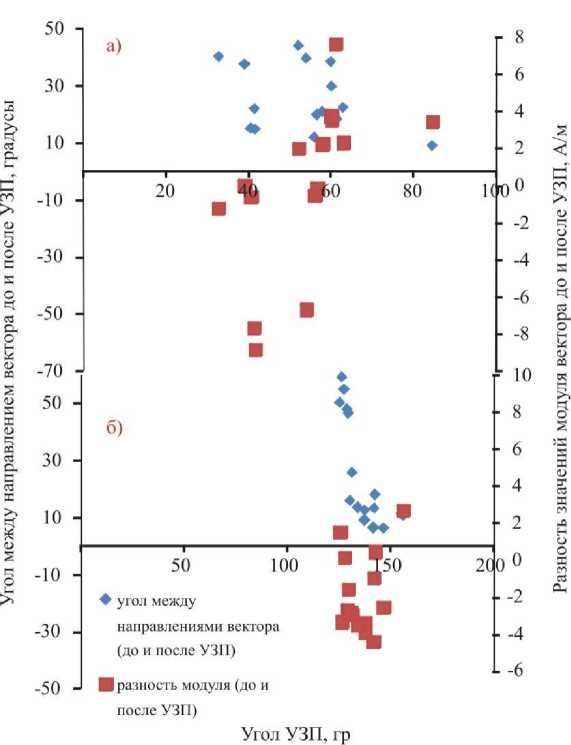

В характере пространственного поведения вектора намагниченности образца можно отметить, что при малых углах УЗП наблюдается большая дисперсия отклонений вектора намагниченности, чем при углах свыше 120 ° . В ходе исследования железистого кварцита (образец ОЛ001) зависимости направления вектора намагниченности от направления акустического воздействия не установлено (рис. 4, а , б ).

Рис. 4. Зависимость угла между направлениями вектора намагниченности (до УЗП и после) и разности значений модуля вектора (до УЗП и после) от направления прозвучивания для образца из Оленегорской рудной структуры: а – при малых углах УЗП; б – больших углах УЗП Fig. 4. The dependence of the angle between the directions of the magnetization vector (before and after the ultrasonic influence (UI)) and the difference of the vector module (before and after the UI) on the direction of ultrasonic influence on the sample of the Olenegorsk ore structure: а – at small angles of the UI; б – at large angles of the UI

Таким образом, при изучении влияния направления акустического воздействия на магнитное состояние различных типов пород с разным содержанием магнитного минерала не выявлены статистически значимые зависимости и закономерности. Некоторое различие в характере пространственного поведения вектора ОН магнетит-кальцитовой породы при облучении под разными углами относительно максимальной оси намагниченности говорит о большей перспективности сильномагнитных пород и руд для исследования магнитоупругого эффекта ( Жирова, 2015 ).

Результаты изучения влияния продолжительности прозвучивания на намагниченность пород значительно отличаются в зависимости от содержания в образце ферромагнитного вещества. Так, в процессе акустического воздействия на образцы с высоким содержанием ферромагнетика наблюдается значительный отклик магнитного состояния образцов. В работе ( Жирова, 2014а ) отмечалось, что зависимость вектора остаточной намагниченности от времени прозвучивания установлена на 1-м цикле облучения, суммарное время воздействия которого составляет 106 с. Градиент изменения значения модуля на этом участке несколько выше, чем на последующих двух циклах. Что касается образцов с небольшим содержанием магнетита, то эта зависимость не выявлена. Заметны слабые изменения модуля вектора ОН при акустическом воздействии на образцы пород (рис. 5).

Рис. 5. Модуль намагниченности в зависимости от времени ультразвукового воздействия Fig. 5. The module of magnetization as a function of the ultrasonic influence time

Полученные результаты согласуются с результатами ранее проведенных исследований ( Жирова, 2015; 2014б ).

Заключение

Обобщая результаты эксперимента, связанного с изучением магнитоупругого эффекта в различных генетических типах пород, можно сделать вывод о большей перспективности сильномагнитных образцов по сравнению с образцами пород, содержащих меньшее количество ферромагнетика. Образец магнетит-кальцитовой породы, остаточная намагниченность которого более чувствительна к внешнему воздействию, содержит значительное количество ферромагнитного вещества. Ранее установлено ( Пятаков, 2007 ), что изменение магнитных свойств существенно зависит от размеров магнитных частиц: наиболее стабильны при внешнем воздействии системы мелких частиц размером от 0,5 до 1 мкм. Под воздействием давления изменение намагниченности становится более значительным по мере роста размера частиц. Аналогичные результаты наблюдаются при воздействии упругими механическими колебаниями. Так, изменения магнитного состояния наиболее наглядны на образце породы, отобранной из Ковдорского массива, что объясняется значительными размерами зерен ферромагнетика в образце и структурой его доменов. В то же время породы, содержащие небольшие вкрапления магнетита, продемонстрировали слабую чувствительность магнитных свойств к внешнему ультразвуковому воздействию.

Исследования выполнены в рамках раздела "Инновационные технологии и методы сбора, обработки и анализа геолого-геофизических данных в целях эффективного и безопасного освоения глубоких горизонтов месторождений стратегических полезных ископаемых" по НИР № 0226-2019-0053.