Остеосинтез аппаратами внешней фиксации при травмах и деформациях костей кисти

Автор: Бейдик О.В., Шевченко К.В., Зарецков А.В., Киреев С.Н., Орнатская Н.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2005 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения наиболее рациональных способов фиксации при повреждениях и деформациях костей кисти были проведены топографо-анатомические и клинические исследования, компьютерное моделирование различных схем фиксации и цифровое исследование оптической плотности костной ткани. Это позволило снизить риск развития специфических осложнений и добиться хороших анатомо-функциональных результатов при лечении пациентов с повреждениями кисти аппаратами авторской конструкции.

Кисть, повреждения, деформации, аппарат внешней фиксации

Короткий адрес: https://sciup.org/142120778

IDR: 142120778

Текст научной статьи Остеосинтез аппаратами внешней фиксации при травмах и деформациях костей кисти

Неоспоримо огромное значение кисти для полноценной жизни человека. Трудно более полно и образно охарактеризовать ее роль в том переплетении взаимодействий между организмом и внешней средой, чем это сделала Е.В. Усольцева еще в 70-х годах ХХ века: «Кисть является посредником человека в соприкосновении с внешним миром. Кисть – это орган труда во всем многообразии профессий. Она выполняет волю человека в механических актах и в психических переживаниях. Кисть – орган осязания; у слепых – орган зрения, у немых – орган речи.

Утрата кисти трагична. Гибнет непревзойденный инструмент. Но при этом теряется нечто большее: переводятся в тупик созидательней-шие отделы мозга» [1].

Высокое количество пациентов с разнообразнейшими повреждениями кисти, которые составляют не менее трети от общего количества травмированных, обусловливает не только медицинскую, но и большую социальноэкономическую значимость этой проблемы [1, 2, 3, 4]. При лечении переломов костей кисти большое значение имеет сохранение ее функциональности. Нельзя допускать возникновения контрактур, грубых неэластичных рубцов, повреждений синовиальных влагалищ сухожилий. Иммобилизация гипсовой лонгетой, интрамедуллярный остеосинтез спицами Киршнера, накостный остеосинтез не вполне отвечают этим требованиям, поэтому в последнее время все более широкое применение находит способ чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации [3, 5, 6, 7]. Стабильность и высокая управляемость остеосинтеза обусловливает успешное применение таких аппаратов. При этом не происходит значительного повреждения мягкотканных образований, метод является незаменимым при лечении внутрисуставных повреждений кисти [3, 5, 7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Нашей целью было обоснование лечения по- том внешней фиксации оригинальной компо- вреждений и деформаций костей кисти аппара- новки. Для решения поставленной задачи ис- пользовались топографо-анатомические, клинические, цифровые методы исследования оптической плотности костной ткани и компьютерное моделирование схем фиксации.

Топографо-анатомические исследования. Топографо-анатомические исследования были проведены на 6 трупах мужчин в возрасте 28-54 лет мезаморфного телосложения. Нами производились пироговские распилы замороженных кистей трупов во фронтальной плоскости на уровнях, соответствующих основаниям пястных костей, границе между проксимальной и средней третями пястных костей, середине диафизов, границе между средней и дистальной третями пястных костей, головкам пястных костей, на уровнях середины основных и средних фаланг пальцев. Для изучения синовиальных влагалищ разгибателей кисти производилась заливка их силиконовым наполнителем [8] и последующая послойная препаровка.

Синовиальные влагалища длинной мышцы, отводящей большой палец, длинного и короткого разгибателей большого пальца заканчивались на уровне основания I пястной кости; синовиальное влагалище разгибателя пальцев и разгибателя указательного пальца заканчивалось на границе между проксимальной и средней третями III-IV пястных костей; синовиальное влагалище разгибателя мизинца заканчивалось на границе между средней и дистальной третями V пястной кости.

С учетом топографической анатомии кисти были определены зоны и направления введения спицевых фиксаторов с целью максимального снижения риска повреждения сосудов и нервов, функционально активных участков (синовиальных влагалищ сухожилий разгибателей, капсул суставов).

Таким образом, наиболее безопасными для введения фиксаторов являются следующие зоны: для I пальца – тыльная и тыльно-боковая поверхности пястной кости, тыльно-боковые поверхности фаланг; для II пальца – боковая со стороны луча, тыльная поверхности всей пястной кости и тыльно-боковые поверхности фаланг; для III-IV пальцев – тыльная поверхность пястных костей от границы между проксимальной и средней третями до головок костей, тыльно-боковые поверхности фаланг; для V пальца – боковая поверхность пястной кости и тыльнобоковые поверхности фаланг.

Компьютерное моделирование схем фиксации и клинические исследования. Учитывая результаты топографо-анатомических исследований, нами было произведено моделирование схем фиксации при различных повреждениях костей кисти. Рассматривались свежий перелом одной пястной кости, перелом нескольких пястных костей, застарелый перелом, внутрисуставной перелом I пястной кости (Беннета), кон- трактуры пястно-фалангового и межфалангового суставов.

С целью сравнительного анализа жесткости фиксации было произведено компьютерное моделирование различных типов аппаратов для чрескостного остеосинтеза: Волкова-Оганесяна [3], мини-фиксатора Илизарова [9] и аппаратов нашей собственной конструкции с двумя и тремя уровнями фиксации1,2. Были построены расчетные модели, позволяющие определить напряжения, деформации и относительные перемещения составных частей смонтированного аппарата.

Для анализа был использован метод конечных элементов. Расчет производился с использованием конечно-элементного программного комплекса Лира 8, который широко используется для анализа напряженно-деформированного состояния металлоконструкций. Было выяснено, что наибольшую жесткость фиксации обеспечивает аппарат с тремя уровнями фиксации.

Нами были прооперированы 33 пациента с повреждениями кисти, из них 18 с переломами одной пястной кости, 5 пациентов с переломами двух и больше пястных костей, 3 с контрактурами и застарелыми вывихами в межфаланговых и пястно-фаланговых суставах, 6 пациентов с внутрисуставными переломами, 1 с врожденной патологией кисти.

Стабильные поперечные переломы фиксировали аппаратом с двумя уровнями фиксации; при наличии косого нестабильного перелома дополнительно трансоссально проводили спицу, которую удаляли через 10 суток; если для репозиции перелома предполагалось применение значительных тракционных усилий, например, при наличии застарелого перелома, использовался аппарат с тремя уровнями фиксации.

Во всех случаях удалось добиться хороших и удовлетворительных анатомо-функциональных результатов. У трех пациентов в процессе лечения встретились осложнения: в двух случаях – воспалительные изменения мягких тканей вокруг спицефиксаторов, один раз наблюдалось прорезывание спиц. Осложнения были своевременно диагностированы и устранены, это не повлияло на сроки лечения пациентов и не сказалось на конечном анатомо-функциональном результате.

Исследование оптической плотности костной ткани. Оптическая плотность места перелома на момент получения травмы идентична оптической плотности мягких тканей и по мере

-

1 Приоритетная справка № 2004 107465 от 11.03.04. Устройство внешней фиксации коротких трубчатых костей кисти для лечения их переломов и деформаций / О.В. Бейдик, К.В. Шевченко, А.В. Зарецков.

-

2 Приоритетная справка № 2004 107282 от 11.03.04. Устройство внешней фиксации коротких трубчатых костей кисти для лечения застарелых вывихов пальцев и исправления контрактур / О.В. Бейдик, К.В. Шевченко, Н.В. Островский.

срастания кости будет стремиться к оптической плотности неповрежденной кости. Таким образом, исследование оптической плотности места перелома в динамике позволяет проследить процесс консолидации и выразить его в числовых значениях [10].

К сожалению, получаемые рентгенограммы имеют различные качественные характеристики, поэтому для объективизации метода нами предложено определять отношение оптических плоскостей (ООП): отношение оптической плотности места перелома (ОПМП) к оптической плотности неповрежденной кости (ОПНК), принимая последнюю за единицу, и сравнивать их между собой. Полученная десятичная дробь отображает степень консолидации (СК) перелома на момент исследования. Таким образом, чем сильнее ООП будет стремиться к единице, тем о более завершенном процессе консолидации будет идти речь.

Мы провели исследование ОП места перелома на рентгенограммах 19 пациентов с переломами трубчатых костей кисти. Исходные рентгенограммы переводились в цифровой вид путем сканирования и пересъемки на цифровую камеру, а затем подвергались обработке в графическом редакторе Adobe Photoshop 7.0, с помощью которого проводилось гистографическое исследование полученных снимков.

Принимая за нулевой уровень ООП до начала лечения (отсутствие консолидации), мы выражали в процентном соотношении течение всего процесса, вплоть до момента снятия аппарата. Данные отобразили в виде таблицы, в которой четко прослеживается динамика изменения ООП в зависимости от временного промежутка (табл. 1).

Таблица 1 Изменение отношения оптических плотностей (ООП) у больных с переломами трубчатых костей кисти

|

ООП |

|||

|

до начала лечения |

через 20 суток |

через 4045 суток |

на момент демонтажа аппарата |

|

0,56 0,066 |

0,731 0,065 |

0,86 0,068 |

0,98 0,019 |

(p 0,05)

Таким образом, если выразить процесс консолидации в процентном отношении, то на 20-е сутки консолидация достигала 40 10,7 %; на 4045-е сутки – 71 16,1 %. На момент демонтажа аппарата, который осуществляли на 48-61-е сутки, консолидация достигала 95,45 4,3 %.

Клинические примеры. Больная У., 43 лет, поступила в клинику с диагнозом: закрытый перелом IV пястной кости правой кисти со смещением отломков, с момента травмы прошло 16 суток, больная ранее обратилась в травмпункт где были выполнены закрытая ручная репозиция, иммобилизация гипсовой лонгетой, но положение отломков осталось неудовлетворительным. 13.03.2003 года больной был выполнен остеосинтез IV пястной кости аппаратом внешней фиксации, для создания мощной базы применялся аппарат с тремя уровнями фиксации. В течение 12 дней проводилась дистракция с целью постепенного достижения репозиции, срок фиксации аппаратом – 52 дня. Функция кисти полностью восстановлена. Пример проиллюстрирован рентгенограммами больной: до лечения (рис. 1), в процессе лечения (рис. 2), после снятия аппарата (рис. 3).

Рис. 1. Рентгенограмма больной У. до лечения

Рис. 2. Рентгенограмма больной У. в процессе лечения

Рис. 3. Рентгенограмма больной У. после лечения

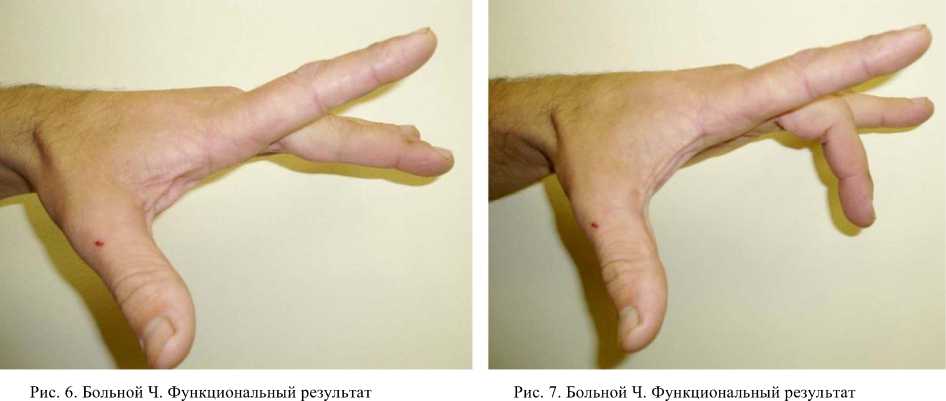

Больной Ч., 32 лет, поступил в клинику с диагнозом: посттравматическая контрактура проксимального межфалангового сустава III пальца левой кисти. 20.03.2003 года выполнен остеосинтез аппаратом внешней фиксации, в течение

20 суток производилась разработка сустава в аппарате, затем реабилитировали функцию сустава, аппарат снят через 4 недели с момента операции – полезный объем движений составил

75º. Пример проиллюстрирован фото и рентгенограммами больного: до лечения (рис. 4) в процессе лечения (рис. 5), функциональный результат (рис. 6, 7).

Рис. 4. Рентгенограмма больного Ч. до лечения

Рис. 5. Рентгенограмма больного Ч. в процессе лечения

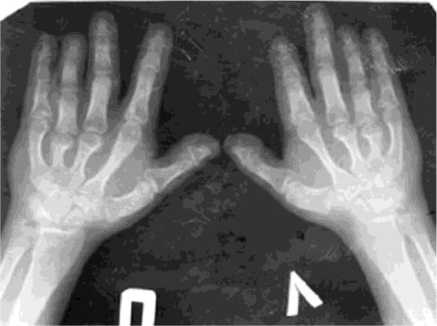

Больной А., 22 лет, поступил в клинику с диагнозом: хондродистрофия. Укорочение III и IV пястных костей обеих кистей 3 см. 10.04.04 г. пациенту провели операцию: остеотомии III и IV пястных костей правой кисти и IV пястной кости левой кисти, остеосинтез их компрессионно-дистракционным аппаратом. В послеоперационном периоде осуществляли дистракцию в темпе 0,5 мм в сутки. После компенсации укорочения пястных костей и ликвидации косметических дефектов кисти осуществляли фиксацию в аппарате в течение 1,5 месяцев. Затем аппарат демонтировали сначала с левой конечности и через 2 недели с правой. Пример проиллюстрирован рентгенограммами больного: до лечения (рис. 8) в процессе лечения (рис. 9), результат лечения (рис. 10).

Рис. 8. Рентгенограмма больного А. до лечения

Рис. 9. Рентгенограмма больного А. в процессе лечения

Рис. 10. Больной А. Результат лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая, что требования к результатам лечения повреждений кисти традиционно жесткие: не только сращение костей, но и наиболее полное восстановление функции – применение аппаратов внешней фиксации в хирургии кисти должно быть строго регламентировано и анатомически обосновано.

Топографо-анатомические исследования позволили нам определить безопасные зоны для введения спицевых остеофиксаторов. На компьютере были смоделированы различные схемы фиксации костей кисти, которые сравнивались по упруго-деформативным свойствам, что позволило определить конструкции, обеспечивающие наибольшую жесткость и стабильность остеосинтеза. Исследования оптической плотности позволили определить уровень консолидации костной ткани в месте перелома, что сни- зило риск развития рефрактур и позволило оптимизировать сроки фиксации аппаратом. Клинические исследования подтвердили широкие возможности чрескостного остеосинтеза при лечении пациентов с разнообразными травмами и деформациями кисти. Общее количество осложнений не превысило 10 %, они были своевременно выявлены и устранены в процессе лечения, у всех пациентов были достигнуты хорошие анатомо-функциональные результаты.

Применение аппаратов внешней фиксации при лечении повреждений и деформаций кисти является методом выбора. Метод эффективен, физиологичен и способен создавать оптимальные условия для регенерации костной и мягких тканей кисти, что позволяет его рекомендовать для широкого использования в клинической практике.