Остеосинтез внутрисуставных переломов коленного сустава

Автор: Каллаев Н.О., Каллаев Т.Н., Магомедов Ш.М.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (13), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведён сравнительный анализ эффективности лечения внутрисуставных переломов области коленного сустава методом динамического чрес- костного компрессионного остеосинтеза (118 больных - основная группа) и погружного остеосинтеза с использованием традиционных фиксаторов - винтов, спиц, пластин и др. (147 больных - контрольная группа). Применённая у пациентов основной группы методика динамического компрессионного остеосинтеза обеспечивает жёсткость фиксации отломков при минимальной операционной травме и сохраняет движения в коленном суставе. Отдалённые результаты лечения прослежены в сроки от 6 месяцев до 8 лет у 88 больных основной группы и в сроки от 1 года до 10 лет - у 105 больных контрольной группы. Положительные результаты в основной группе получены у 93,3%, в контрольной - у 67, 6% больных.

Компрессионный остеосинтез, переломы, коленный сустав, сравнительный анализ лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142211372

IDR: 142211372 | УДК: 616.71-001.5-089

Текст научной статьи Остеосинтез внутрисуставных переломов коленного сустава

Внутрисуставные переломы области коленного сустава, по данным различных авторов, составляют от 1,5 до 7% от всех переломов скелета и 6,8–12,2% от внутрисуставных переломов [1, 4, 10]. Частота неудовлетворительных результатов с развитием контрактур при этом достигает от 30 до 50% [1, 6, 8, 3]. Выход на инвалидность достигает 34,8% [2, 7, 9]. Сложность лечения рассматриваемых повреждений состоит в известном противоречии между необходимостью длительной иммобилизации сустава, с одной стороны, и сохранения движений в нём во избежание развития морфологических изменений, приводящих к нарушению функции, - с другой. Многообразие видов повреждений коленного сустава представляют огромные трудности в выборе метода лечения, который зависит от многих факторов. Независимо от метода, основной задачей лечения внутрисуставных переломов коленного сустава является раннее восстановление анатомических взаимоотношений и утраченной функции сустава, надёжная фиксация отломков без угрозы вторичного смещения. Рациональная тактика лечения этих повреждений, в том числе обоснованный выбор способов оперативных пособий, во многом определяют исход лечения и позволяют снизить процент неудовлетворительных результатов.

Целью работы является сравнительный анализ исходов внутрисуставных переломов коленного сустава при использовании аппаратов внешней фиксации и погружных имплантатов.

Материал и методы

Основу работы составили 227 больных с внутрисуставными переломами мыщелков бедренной и большеберцовой костей и надколенника в возрасте от 17 до 76 лет. Пациенты были разделены на две группы. В 1-ю (основную) группу вошли 118 больных (72 мужчины и 46 женщин), которым был выполнен остеосинтез аппаратом внешней фиксации с использованием устройства для динамической компрессии. Из 118 пациентов у 12 (10,2%) были открытые повреждения. Ко 2-й (контрольной) группе отнесены 147 пациентов (92 мужчины и 45 женщин), подвергнутых оперативному лечению с использованием традиционных фиксаторов (пластины, винты, спицы) и конструкций системы АО (42 больных). Из них у 18 (16,5%) были открытые переломы. Давность травмы в обеих группах составляла от 4-х часов до трёх недель. В 1-й группе 57 (48,3%) больным оперативное вмешательство выполнено в первые часы после поступления в клинику. В остальных случаях – в сроки от 4 до 12 дней.

Показаниями к оперативному лечению были переломы дистального отдела бедра типа В1, В2, В3 (по классификации AO/ASIF), переломы проксимального отдела большеберцовой кости типа В1, В3, С1. Показания к применению метода расширялись у пострадавших с множественными и сочетанными повреждениями.

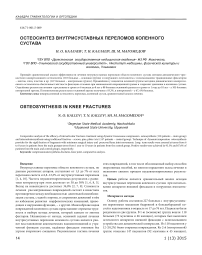

Во 2-й группе у 18 (9,5%) пациентов в первые часы произведена закрытая репозиция отломков мыщелков бедра, большеберцовой кости и чрескожный остеосинтез спицами Киршнера с упорными площадками, у 87 (59,2%) больных выполнен остеосинтез пластинами или винтами на 8-12 день. 25 (23,1%) больных оперированы через 14-21 день после травмы.Систе-ма для динамической компрессии костных отломков состоит из внешней опоры (А), противоупорных спице-стержневых фиксаторов (Б) и компрессирующего устройства (В) (рис 1 а). Компрессирующее устройство представляет собой корпус со шкалой в виде втулки с прорезями (6), в которой установлен пружинный толкатель (2) и резьбовой стержень с отверстием для спицы с упорной площадкой (9). Пружина, (8) установленная внутри втулки и с помощью цангового фиксатора (3) обеспечивает постоянную дозированную компрессию упорной спицы на отломок. Принцип единства жёсткости фиксации отломков и движений в суставе при минимуме имплантируемых в ткани металлических конструкций является основным, в предложенном нами методе динамического компрессионного остеосинтеза. Операцию проводили под проводниковой или перидуральной анестезией. Маркировали внешние ориентиры контуров суставных поверхностей, сосудисто-нервных образо- ваний, точек и линий проведения компрессирующих и проти-воупорных фиксаторов. Осуществлялось вытяжение за стопу на шине Белера для выравнивания длины и биомеханической оси нижней конечности. При переломах мыщелков бедра проводили противоупорные фиксаторы на двух уровнях через нижнюю треть бедренной кости во фронтальной плоскости. Под контролем ЭОП или рентгенограмм, с помощью шило-направителя захватывался костный фрагмент, перемещался на своё ложе и фиксировался спицей с упорной площадкой

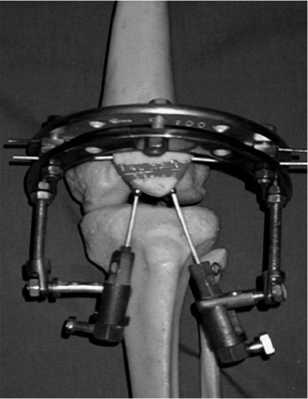

Рис. 1. а) аппарат внешней фиксации с устройством динамической компрессии; б) устройство динамической компрессии

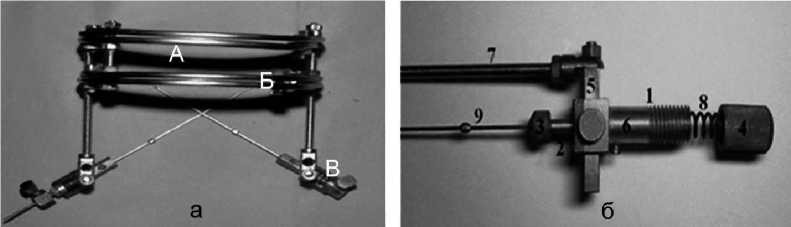

(2,5 мм). Упорную спицу устанавливали в компрессирующем устройстве (рис. 2).

Оптимальная величина силы компрессии при различных повреждениях костей рассчитывалась на биоманекенах экспериментальным путём, выполненных на кафедрах физики твёрдого тела и сопротивления материалов Технического университета.

При переломах мыщелков большеберцовой кости с по-

Рис. 2. Модель остеосинтеза перелома мыщелка бедренной кости

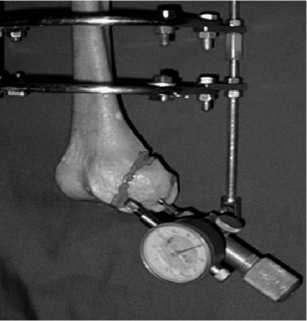

мощью направителя устра няли смещение отломка и фиксировали его спицей с упорной площадкой. Дистальнее места переломапроводили противоу-порные фиксаторы Упорную спицу закрепляли в компрессирующем устройстве, которое жёстко соединяли с внешней опорой (рис. 3).

В случае повреждения связок, мениска или компрессионного перелома мыщелка большеберцовой кости выполняли порционную резекцию мениска, костную пластику и восстанавливали связочный аппарат.

Экспериментальные исследования показали зависимость прочности фиксации костных фрагментов от их

размеров, величины силы

Рис. 3. Модель остеосинтеза перело-смещающих моментов тяги ма мыщелка большеберцовой кости коллатеральных связоки от направления силы компрессии. Наибольшая устойчивость на разрыв и кручение установлена при направлении силы давления на отломок перпендикулярно плоскости перелома. Сила компрессии при переломах мыщелков бедренной кости составляла 427,8±28,3 Н, мыщелков большеберцовой кости 376,5±25,2 Н.

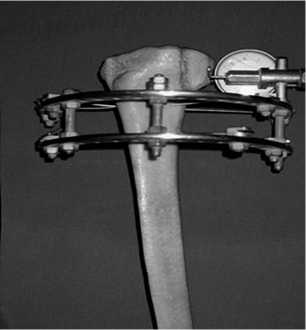

На 2-3 день после операции производили коррекцию жёсткости соединения системы «конечность - внешний фиксатор» и начинали активные и пассивные движения в коленном суставе. Реабилитация сустава носила этапный характер – от упражнений, направленных на улучшение условий кровообращения, до механотерапии, которая позволяет увеличивать амплитуду движений и повышает мышечную силу. При переломах надколенника проводилась репозиция отломков как закрыто, так и открыто. Показаниями к компрессионному остеосинтезу были крупнооскольчатые и с поперечной линией излома переломы надколенника. Открытая репозиция производилась из наружного парапателлярно-го доступа. Через проксимальный фрагмент надколенника во фронтальной плоскости проводилась спица с упорной площадкой, вторая спица с упорной площадкой – через фрагмент перелома надколенника во фронтальной плоско- сти.

Упорные спицы проводили через вершину дистального фрагмента в проксимальном направлении и укреплялина ду-гахвнешней опорыс помощьюстержней и компрессирующих устройств (рис. 4). С целью предотвращения опрокидывания отломков спицы должны быть проведены в одной фронтальной плоскости в толще отломков. Спицы укреплялив натянутом положении одновременно в двух дугах внешней опоры во

Рис. 4. Модель остеосинтеза надколенника

встречно-боковом направлении. При двухфрагментарных переломах, убедившись визуально в адаптации отломков, через вершину дистального отломка прошивался надколенник упорной спицей от плюса до полюса, а при 3-фрагментарных переломах упорные спицы проводили через центр каждого отломка, перпендикулярно плоскости излома.

На рис. 5, 6 представлены клинические примеры применения динамического компрессионного остеосинтеза при пере ломах мыщелков бедренной кости и надколенника.

В 1-й группе больных фиксация в аппарате при переломах мыщелков бедренной кости продолжалась 84,1±3,8 дня, мыщелков голени – 88,2±2,7 дня и надколенника – 44,1±2,4 дня. Амплитуда активных движений в коленном суставе к моменту снятия аппарата составляла в среднем 73,7±2,9°. Сроки восстановления функции опорности конечности при переломах мыщелков бедра равнялся 96,1±4,3 дням, большеберцовой кости – 92,3±4,5 дням и надколенника - 50,8±1,9 дням. Во 2-й группе продолжительность иммобилизационного периода при переломах мыщелков бедра составляла 93,4 ± 4,3 дня, мыщелков большеберцовой кости - 93,6±3,9 и надколенника – 46,4±4,5. После операции с использованием технологии АО дополнительная внешняя иммобилизация осуществлялась в течение от 10 дней до двух недель.

Полное восстановление объёма движений в коленном суставе в 1-й группе достигнуто в сроки 98,6±5,4 дня после операции (при переломах мыщелков бедренной кости), 93,8±4,7 дня (при переломах большеберцовой кости) и 48,4±3, дня при переломах надколенника. У больных 2-й группы полное восстановление объёма движений отмечено через 136,7± 6,4, 127,3±4,3 и 61,9±4,8 дня соответственно (p1-2<0,05). При использовании конструкции системы АО полное восстановление движений в суставе отмечено в срок 103,4± 3,8 дня после операции.

Результаты исследования и их обсуждение

Исходы лечения изучены в сроки от 6 месяцев до 10 лет у 108 больных 1-й группы и в сроки от 1 года до 10 лет - у 95 больных 2-й группы. В подгруппах пациентов с однотипны-

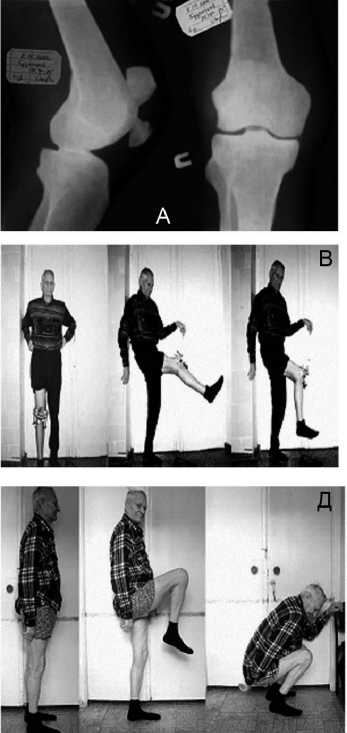

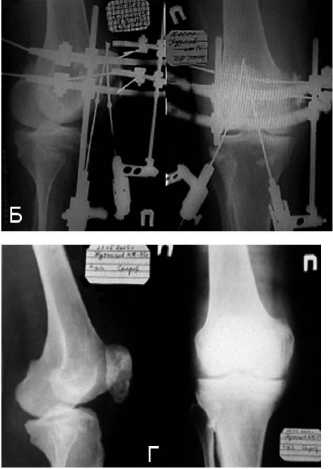

Рис. 5. Больной Т., 46 лет, и/б №4359. Закрытый перелом наружного мыщелка правой бедренной кости со смещением (В2): а) при поступлении; б) рентгенограмма после операции; в) третий день после снятия аппарата; г) после снятия аппарата; д) через месяц после операции

Рис. 6. Больной К., 75 лет, и/б №17691. Закрытый перелом правого надколенника со смещением, гемартроз коленного сустава; а) рентгенограмма при поступлении; б) рентгенограмма после операции;в) рентгенограмма после снятия аппарата; г) функция сустава через месяц после операции; д) через 3 года послео-перации, полное восстановление функции коленного сустава

ми повреждениями проведен сравнительный анализ данных, характеризующих восстановление анатомической формы повреждённого и смежного суставов и функциональный результат, по методике Э.Р. Маттиса, 1985 [5]. Учитывались субъективные и объективные показатели: боль, консолидация перелома, анатомические соотношения сустава, функция сустава,

Таблица

Сравнительная оценка исходов внутрисуставных переломов области коленного сустава у больных основной и контрольной групп

Статистическая достоверность различия исходов оценивалась по доверительному коэффициенту Стьюдента в однородных подгруппах пациентов (см. таблицу).

Из полученных данных следует, что средние исходы лечения больных первой основной группы при всех видах переломов лучше, чем во второй группе (p<0,05), что доказывает эффективность предлагаемого метода лечения.

Основные осложнения у пациентов первой группы были «традиционными» для чрескостного компрессионного остеосинтеза: инфицирование мягких тканей вокруг спиц и стержней (4–4,5% больных), деформирующий артроз сустава (55,7%). Во 2-й группе деформирующий артроз выявлен у 22 (20,9%) больных, у 7 (6,6%) - контрактура сустава, у 4 (3,8%) выявлены параартикулярныеоссификаты и у 1 (0,9%) - хронический остеомиелит проксимального метаэпифиза большеберцовой кости.

Из пациентов основной группы, обследованных через 4 года, 3 имели инвалидность III группы. В контрольной группе инвалидами II–IIIгрупп стали 13 человек. Таким образом, неудовлетворительные исходы в 1-й группе констатированы у 5 (5,7%)пациентов, во второй – у 34 (32,3%). Высокий процент неудовлетворительных исходов в контрольной группе объясняется поздними сроками оперативных вмешательств, связанными с неудачными попытками закрытой репозиции, рецидивом смещения, неправильным выбором имплантатов и дополнительной хирургической агрессией при установке и удалению погружных конструкций.

Заключение

Основные преимущества метода динамического компрессионного остеосинтеза переломов области коленного сустава состоят в обеспечении надёжной фиксации отломков без грозы вторичного смещения в динамике функционального лечения при минимуме имплантируемых в ткани конструкций, сравнительно меньшей травматизацией параартикулярных тканей, суставного хряща и синовиальной среды. Дополняя арсенал известных консервативных способов, предлагаемый метод позволяет расширить возможности дифференцированного подхода к лечению повреждений дистально метаэприфиза бедренной, проксимального метаэпифиза большеберцовой костей и надколенника.

Одним из путей профилактики осложнений, характерных для чрескостного остеосинтеза, является обеспечения жёсткости системы «конечность – внешний фиксатор» и применение компрессирующих сил, адекватных механическим возможностям упорных фиксаторов и пределу прочности костной ткани.

Список литературы Остеосинтез внутрисуставных переломов коленного сустава

- Ахтямов И.Ф., Кривошапко Г.В. Кривошапко С.В. Отдалённые результаты реабилитации больных после оперативного лечения внутрисуставных переломов области коленного сустава//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2002. № 2.С. 42-46.

- Ахтямов И.Ф., Колесников М.А. Лечение посттравматических гонартрозов с помощью заднестабилизиро-ванныхэндопротезов коленного сустава./Повреждения при дорожно-транспортных происшествиях и их последствия: нерешённые вопросы, ошибки и осложнения. М., 2011. С. 104-105.

- Багиров А.Б. Лечение больных с внутрисуставными переломами длинных трубчатых костей нижних конечностей, профилактика деформирующего артроза: Автореф. дис.. д-ра. мед. наук. М., 1993. 28 с.

- Заворыкин Д.И. Оперативное лечение переломов плато большеберцовой кости//Лечение сочетанных травм и заболеваний конечностей. Тезисы докладов Всероссийской юбилейной научно-практической конференции. М., 2003. С. 117-118.

- Маттис Э.Р. Система оценки исходов переломов костей опорно-двигательного аппарата и их последствий: Автореф. дисс.. д-ра мед. наук. М., 1985. 29 с.

- Паньков И.О.,Рябчиков И.В.,Емелин А.Л. Современные аспекты лечения полифрагментарныхимпрессионнокомпрессионных переломов мыщелков большеберцовой кости/Современные технологии в травматологии и ортопедии. СПб., 2010. С. 56-57.

- Плоткин Я.Г., Петрова А.А., Гаврилов Е.В. Переломы мыщелков большеберцовой кости./Повреждения при дорожно-транспортных происшествиях и их последствия: нерешённые вопросы, ошибки и осложнения. М., 2011. С. 38-39.

- Соколов В.А., Бялик В.И.,Такиев А.Т. Бояршинова О.И. Оперативное лечение переломов дистального отдела бедра у пострадавших с сочетанной и множественной травмой//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2004, №.1.

- Eberhard H.J.,Schier H., Dittel K.K. A new dynamic angel-adapted device -an innovative method for stabilizing proximal fractures of the femur//Congress of the European federat of national associations of orthopaedics and traumatology. Barcelona. April 24-27. 1997. P. 190.

- Neushen F. Die extensionsbehandlung der Ober -und Untershenkelbruche auf physiologishanatomisher Grundlage//Brun’s Britz. 1998. Bd. 57. S. 616.