Остерская волость Переяславской земли

Автор: Моргунов Ю.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Городец Остерский (1098 г.) в XII в. стал плацдармом для завоеваний Киева и Переяславля, но о его округе сведений не было. На карте 1773 г. помечены размещенные севернее города следы протяженного укрепления, назначение которого забылось. В X-XIII вв. это могла быть граница с черниговскими владениями,за которой простирались болота. Ее дуга охватывала северные окрестности Городца площадью 1,3 тыс. кв. км. Южнее Городцу принадлежали город Носов и городище Крехаев. Их соединяла линия памятников, удаленных от р. Остра на 10-23 км:площадь этой зоны 1,3 тыс. кв. км. Южнее лежали владения Переяславля: их рубеж почти параллелен остерской границе и отделен от него на 15-18 км. С учетом этих данных, рубежи Остерской волости обретают реальность. Ее совокупная площадь насчитывала 2,6 тыс. кв. км, что близко к размерам ядра Переяславского княжения после изъятия у него киевской «полосы» по «разделу» Ярослава (2,8 тыс. кв. км). Таким образом, Юрий Долгорукий и черниговские Ольговичи имели весомые основания для длительных войн за столь обширные земли.

Городец остерский, киев, переяславль, крепость, городище, территория, округа, волость, анклав

Короткий адрес: https://sciup.org/143164016

IDR: 143164016

Текст научной статьи Остерская волость Переяславской земли

Тем не менее, судя по упоминанию в «списке рек» Владимира Святославича, поречье р. Остер еще в конце X в. входило в сферу важнейших киевских интересов. Не исключено, что в это время возникли практически не изученные городища Кошаны на левом берегу Остра и лежащий ниже по Десне Крехаев. В свою очередь, особенности «раздела» Ярослава показывают, что прилегавшая к этой реке территория стала устойчивой линией демаркации черниговских и переяславских владений (Насонов, 1951. С. 60; Кучера, 1975. С. 124, 126; Толоч-ко, 2000. С. 355). Таким образом, остерские земли входили в состав древнейшего территориального ядра Переяславского княжения и вплоть до начала 40-х гг. XII в. были вотчиной переяславских Всеволодовичей и Мономашичей.

Переломным моментом стала смерть в 1132 г. киевского князя Мстислава Владимировича. Последовали первые попытки Юрия Долгорукого, шестого сына Владимира Мономаха, найти в Переяславле долю отцовского наследия. Но в 1135–1142 гг. это княжение занимал выведенный из Владимира Волынского десятый сын Мономаха, Андрей Владимирович Добрый. Территориальные интересы пробудились и у черниговских Ольговичей: около 1134 г. они захватили киевский Городец, Нежатин и Баруч, в следующем году начали массированные атаки на Переяславль и принадлежавшие ему города и в 1139 г. захватили Посулье. Симптоматичным стало появление в источниках имени черниговского города Моровийска, расположенного на правом берегу Десны всего в 15 км от Остер-ского Городца. Под 1155 г. была упомянута и Лутава, отделенная от него всего четырьмя километрами. И наконец, ставший киевским князем Всеволод Ольгович в 1141 г. занял Городец, вероятно до тех пор остававшийся за Юрием Долгоруким: в 1147 г. его сын Глеб «зая Городокъ отень [отеч] оу Изяслава». Эти события и перипетии дальнейших междоусобий показывают, что город, расположенный на путях из северных владений младших Мономашичей на Киев, постепенно становился своеобразным плацдармом для подготовки захватов переяславского и киевского столов (ПСРЛ. Т. 1. С. 301–309; Т. 2. С. 294–308, 359, 482).

В этой борьбе Городец выглядит центром обширной волости с населенной сельскохозяйственной округой: без экономической базы крепость осталась бы лишь путевой вехой. Но местные князья укрывались там от нападений, а после отпоров надолго возвращались туда, готовясь к новым атакам на Киев и Переяславль. По уровню стандартизации укреплений округлых очертаний Городец относился к категории мощных княжеских крепостей с тремя укрепленными посадами общей площадью около 70 га1 ( Моргунов , 1990. С. 102–104). Недаром в литературе сложилось представление о прилегавшей к ней территории как об обширной Ос-терской волости, обособившейся от Переяславля и ставшей удельным владением дома Юрия Долгорукого ( Кучера , 1975. С. 139, 140; Коринный , 1992. С. 71).

Если это так, то загадочность Остерской волости состоит в том, что летописные сюжеты не позволяют оценить реальные размеры региона. На его пограничный характер косвенно может указывать размещение синхронных черниговских укреплений правого берега Десны. Из них к концу XI в. жизнь на Выползо-ве угасла, Лутава и Моровийск возникли ближе к середине XII в. (ПСРЛ. Т. 2. С. 302, 482; Коваленко и др., 2009. С. 119, 120; Комар, 2012. С. 356; Скороход, Мироненко, 2012. С. 511–513). Таким образом, при закладке Остерского Городца до ближайшего черниговского укрепления Слабин пролегало около 50 км. Приблизительно так выглядели наиболее обширные порубежные разрывы между сопредельными княжениями, но эта лакуна недостаточно надежна для определения внешних пределов волости.

Это вызывает желание убедиться в достоверности отождествления территориального окружения Городца с волостью и попытаться определить ее размещение и размеры иными методами, в том числе и археологическими.

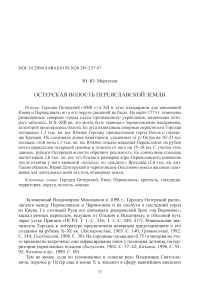

С легкой руки В. Г. Ляскоронского в литературе утвердилось представление о том, что на всем протяжении р. Остра «находились в древнее время обширные леса и болота» (1903. С. 50, 51). Получается, что Остерский Городец, построенный Владимиром Мономахом на правом приустевом берегу реки, был труднодоступным с юга переяславским анклавом. Судя по почвенным изысканиям, это не так: в пойме нижнего течения Остра на первых двадцати километрах от устья лугово-болотные и торфяно-болотные почвенные отложения довольно редки. Это соответствует и современным топографическим картам поречья Остра, где следы прежней заболоченности отражены густой сетью мелиоративных каналов. Они начинались только близ бифуркации течения Остра с истоком Трубежа. Таким образом, доступ со стороны Переяславля был открыт и владельческая принадлежность Городца все же соответствует летописной (рис. 1).

Рис. 1. Ландшафт местности к северу от течения р. Остер

Следующим шагом может быть определение точки ближайшей переяславской территории, не относившейся к этому территориальному образованию. Вопреки мнению Н. Н. Коринного (1992. С. 74), такой точкой был нежинский разрыв в ленте остерских пойменных болот. Твердый брод там использовался до Нового времени, а в эпоху Владимира Святославича первые поселения располагались почти напротив друг друга. В конце XI в. брод аналогично закрепился крепостями: правобережным Уненежем и левобережным безымянным. Это была реальная и позже не оспаривавшаяся граница черниговских и переяславских владений, пересекавшаяся древней дорогой. От брода она вела к Чернигову противоположным от «рва» берегом болота Смолянка ( Зайцев , 1975. С. 79).

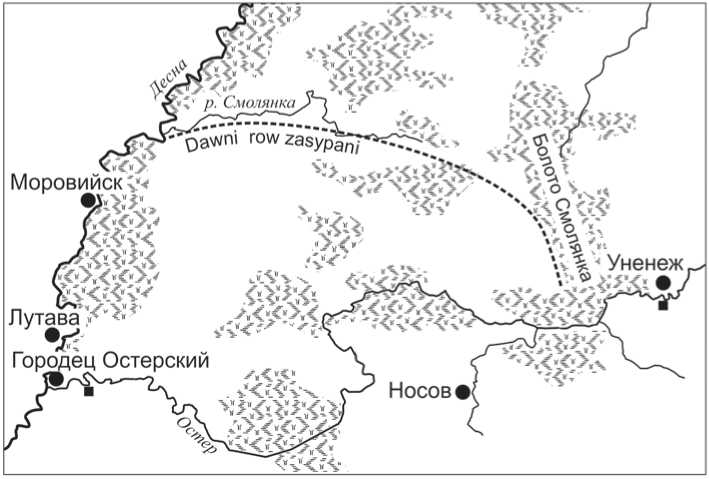

Немногим ранее поиски северного рубежа черниговских и переяславских владений привели Н. Н. Коринного к карте 1772 г. границ Польши и России, созданной итальянским геодезистом Рицци Заннони ( Zannoni , 1772; Коринный , 1992. С. 55). Недатированный рубеж там изображен линией, названной «dawni row zasypany» (рис. 2, 1 ). К середине XVIII в. это уничтоженное сооружение уже было настолько древним, что его реальное назначение забылось. Следовательно, оно не относилось к эпохе польско-литовского заселения этого края и тем более – к московско-польской демаркации границ: скорее укрепление создавали в домонгольскую эпоху. К этому склоняет и этимология названия, сходная с летописными образцами. Так, под 980 г. в ПВЛ упоминалось, что Владимир Святославич «обрывся» на Дорогожиче, – на что указывал «ров», сохранившийся «до сего дне». Это близко к синонимичности терминов «окоп» и «вал» ранних польских источников и актов начала XVII в., где «row» часто служил аналогом термина «okop» как полевой или крепостной стены (Mały słownik..., 1974. Т. IX. S. 40; Т. X. S. 49). И, подобно «змиевым» валам и стенам крепостей, со временем дерево-земляные ограждения неизбежно принимали подобие вала.

Его расположение определяется довольно точно: сооружение начиналось на берегу Десны при левобережной стороне устья р. Смолянки почти в 40 км к северу от Остерского Городца. Далее оно следовало к истоку реки вдоль ее южного берега, затем изгибалось к югу по западному берегу болотного массива Смолянка и заканчивалось напротив сгустка ранних поселений современного г. Нежина. Аналогичной линией ограничивался и северный предел Остерско-го повета XVI–XVII вв. ( Клепатский , 2007. С. 285; Коринный , 1992. С. 55, 73) (рис. 2, 2 ). Это не удивительно: течение Смолянки служило естественным рубежом: севернее начиналось множество заболоченных массивов, за которыми до черниговского городища Анисов пролегало около 25 км, до Ковчина – не менее 30 км. Поэтому, вслед за Н. Н. Коринным, течение реки можно условно принять за северный предел владений Переяславля по демаркации как Ярослава с Мстиславом, так и «раздела» Ярослава. Если это было так, то условная дуга охватывала прилегавшее к правому берегу Остра пространство площадью 1,3 тыс. кв. км.

Более сложны поиски южных пределов волости. Ключом к одной из его составляющих служит сюжет Ипатьевской летописи под 1147 г., повествующий о следствиях попытки обосновавшегося в Остерском Городце Глеба Юрьевича овладеть Переяславлем. Сидевший там Мстислав Изяславич гнал войска Глеба до Носова на р. Руде, захватил часть его дружины, но далее не преследовал.

Рис. 2. К северному рубежу Остерской волости

1 – «Засыпанный ров» Рицци Заннони; 2 – Остерский повет XVI–XVII вв. по П. Г. Клепатскому

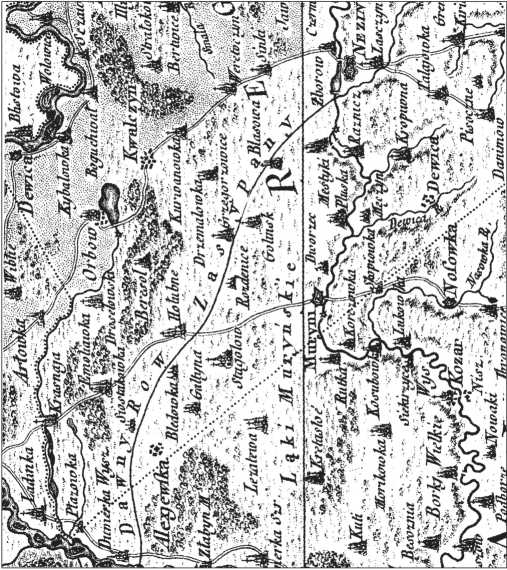

Вероятно, он не решился вторгаться на территорию сына Юрия Долгорукого, куда входил и город Носов (ПСРЛ. Т. 1. С. 360) (рис. 3).

В современном г. Носовка на р. Рудке, расположенном в 25 км от левобережного укрепления Нежина, наблюдались остатки обширного городища. Оттуда происходят сребреники Владимира типов 1 и 2 и Святополка с именем «Свято-полк» ( Шафонский , 1851. С. 433, 446; Филарет , 1873. С. 411; Самоквасов , 1873. С. 24; Воевода , 1970. С. 103, 108; Рублев , 2016. С. 88, 209, 327). Современная система дренажных каналов поймы р. Остер показывает, что западнее города существовал разрыв в приостерских болотах, следовательно, его предшественник мог контролировать восточный проход в наследную вотчину Глеба.

При дальнейшем уточнении этого предела Н. Н. Коринный вновь обратился к схеме Остерского повета. Со времен М. Н. Александровича в литературе бытуют представления о том, что граница между Переяславским и Черниговским княжествами якобы неизменно «существовала 6 веков» ( Александрович , 1881. С. 5; Андрiяшев , 1926. С. 74; Русина , 2005. С. 9). Надеясь на подобную преемственность рубежей, исследователь привел южную границу волости к схеме П. Г. Клепатского и продлил остерские владения к югу вплоть до городища Светильня ( Коринный , 1992. С. 74), на самом деле входившего в переяславское средоточие укреплений Верхнего Трубежа. Исследователь не заметил нереальности отождествления позднего административного деления с домонгольской эпохой: в отличие от западной части повета XVI–XVII вв. междуречье Днепра – Десны всегда было черниговским.

И все же можно попытаться гипотетически определить этот рубеж привлечением археологических памятников. На сегодняшний день их известно мало, изученность оставляет желать лучшего, поэтому предлагаемый вариант будет во многом условен. Впрочем, в прикидке границ Остерской волости мы уже выходили за пределы периода сложения волости, сверху ограниченного первой четвертью XII в.: это несколько сблизит гипотетичность следующих соображений с реалиями XII–XIII вв.

Подобно Носову, размещенному в 50 км к востоку от Городца, городище Крехаев удалено от последнего всего на 18 км к югу. Эти памятники были ключевыми точками южного предела Остерской волости и соединимы пологой дугой, пересекавшей сужение болот близ бифуркации Остра и Трубежа. Эта дуга охватывала ближайшие к Носову и Крехаеву поселение Семиполки со сребреником Святополка – «Святополк», городище Заворичи и укрепление Бобровицу со сребреником Владимира Святославича. За исключением Носова, удаленного от течения Остра на 10 км, эти памятники размещены в 19–23 км южнее реки.

Еще южнее размещались почти параллельные южному рубежу Остерской волости северные пределы переяславского территориального ядра. На востоке южная «дуга» зафиксирована достоверно переяславским Бронь Княжим на Су-пое, западнее она могла следовать через городище Светильня на Трубеже и упираться в Пуховку на берегу Десны, где на древность существования поселения также указывает находка сребреника. Кроме Бронь Княжа, на отношение к плотнее заселенной метрополии указывает близкое расположение к «дуге» других переяславских укреплений: Гоголева, Русанова, Перемоги и летописного Баруча. Расстояние между обеими «дугами» более или менее стабильно:

Рис. 3. К южному рубежу Остерской волости а – летописные города и городища; б – монетные находки; в – современные населенные пункты; г – поселения Остерского повета XVI–XVII вв. по П. Г. Клепатскому; д – рубежи волости по Н. Н. Коринному; е – вариант Ю. Ю. Моргунова; ж – северный предел переяславского территориального ядра

1 – Нежин, левобережное городище; 2 – Кошаны; 3 – Крехаев; 4 – Семиполки; 5 – Заво-ричи; 6 – Бобровица; 7 – Старая Басань; 8 – Пуховка; 9 – Великая Дымерка; 10 – Светильня; 11 – Гоголев; 12 – Кулаженцы; 13 – Русанов; 14 – Перемога оно укладывается в 15–18 км. Это вдвое меньше дневного перехода войск или границ между княжествами, что естественно в силу происхождения Остерской волости в составе Переяславщины. В данном же примере волость неоднократно отбиралась у переяславского стола Ольговичами и Юрием Долгоруким, значит, в иных руках анклав мог быть наделенным более широкими территориальными функциями, но при этом сохранял прежнее, суженное разграничение с прежней метрополией.

Таким образом, гипотетически намеченный южный рубеж Остерщины также обретает определенные черты реальности. Вероятно, Глеб Юрьевич убегал к Городцу, обходя восточнее опасные для него трубежские укрепления Мстислава Изяславича. В итоге площадь южной части Остерской волости могла насчитывать 1,3 тыс. кв. км, что вместе с северной частью составляет 2,6 тыс. кв. км. «Полезные» же размеры этой области несколько меньше – ее значительную часть занимали заболоченные земли. И все же суммарная величина этого территориального образования приближается к объему древнейшего территориального ядра Переяславщины, уменьшенного изъятием у него по «разделу» Ярослава киевской «полосы» (2,8 тыс. кв. км). Это указывает на весомость оснований Юрия Долгорукого и черниговских Ольговичей вести длительную борьбу за овладение столь обширным краем.

Список литературы Остерская волость Переяславской земли

- Александрович А., 1881. Остерский уезд. Историческое описание. Ч. 1. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого. 109 с.

- Андрiяшев О., 1926. Нарис iсторiї колонiзацiї Київської землi до кiнця XV вiку//Київ та його околицi в iсторiї i пам’ятках. К.: Держ. вид-во України. С. 33-79.

- Богусевич В. А., 1962. Остерский городок//Краткие сообщения института археологии АН УССР. Вып. 12. С. 37-42.

- Воевода В. Ф., 1970. Отчет о археологической разведке в Бобровицком и Носовском районах Черниговской обл. в 1970 г.//Научный архив ИА НАНУ. 1970/109. Фонд экспедиций. Д. 8626.

- Голубовский П. В., 1908. Историческая карта Черниговской губернии до 1300 г.//Труды XIII АС в Екатеринославе в 1905 г. Т. 2. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова. С. 1-50.

- Грушевський М. С., 1992. Iсторiя України-Руси: в 11 т. Т. 2. К.: Наукова думка. 648 с.

- Зайцев А. К., 1975. Черниговское княжество//Древнерусские княжества X-XIII вв./Отв. ред. Л. Г. Бескровный. М.: Наука. С. 57-117.

- Казаков А. Л., 1996. Остерський Городець (етапи формування мiста)//Святий князь Михайло Чернiгiвський та його доба: матерiали церковно-iсторичної конференцiї/Отв. ред. В. П. Коваленко. Чернiгiв: Сiверянська Думка. С. 91-93.

- Казаков А. Л., Гребень П. Н., Потапов П. М., 1989. Новi дослiди Остерського Городця//Проблеми iсторiї та археологiї давнього населення Української РСР: тези доповiдей конференцiї/Отв. ред. П. П. Толочко. К.: Наукова думка. С. 88-91.

- Клепатский П. Г., 2007. Очерки по истории Киевской земли. Литовский период. Репринт изд. 1912. Белая Церковь: Изд. О. Пшонковский. 478 с.

- Коваленко В. П., Моця О. П., Скороход В. М., 2009. Археологiчна розвiдка по «шляху Мономаха»//Археологiчнi дослiдження в Українi. 2008 р. К.: ИА НАНУ. С. 117-121.

- Комар А. В., 2012. Чернигов и Нижнее Подесенье//Русь в IX-X веках: Археологическая панорама/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 334-365.

- Коринный Н. Н., 1992. Переяславская земля, X -первая половина XIII века. К.: Наукова думка. 312 с.

- Кучера М. П., 1975. Переяславское княжество//Древнерусские княжества X-XIII вв./Отв. ред. Л. Г. Бескровный. М.: Наука. С. 118-143.

- Ляскоронский В. Г., 1903. История Переяславльской земли с древнейших времен до половины XIII ст. 2-е изд. Киев: Тип. Н. А. Гирич. 422 с.

- Михайлова И. Б., 2010. Малые города Южной Руси в VIII -начале XIII века//Труды исторического факультета СПбГУ. Т. 3. СПб.: Изд-во СПбГУ. 288 с.

- Моргунов Ю. Ю., 1990. Функциональное назначение пограничных городищ Юго-Восточной Руси//Археологические исследования на Полтавщине: к 100-летию Полтавского краеведческого музея: сб. науч. тр./Отв. ред. А. Б. Супруненко. Полтава. С. 95-108.

- Насонов А. Н., 1951. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М.: Изд-во АН СССР. 261 с.

- ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Репринт. воспр. 2-го изд. М.: Языки славянской культуры, 2001. 496 с.

- ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. Репринт. воспр. 2-го изд. М.: Языки славянской культуры, 2001. XVI, 938 с.

- Рублев А. И., 2016. Монеты древнерусской чеканки. Конец X -начало XI вв. Период княжений Владимира Святославича, Святополка Владимировича и Ярослава Владимировича. Б. м.: Б. и. 386 с.

- Русина О., 2005. Студiї з iсторiї Києва та Київської землi/Отв. ред. В. А. Смолий. К.: Ин-т истории НАНУ. 346 с.

- Самоквасов Д. Я., 1873. Древние города России. СПб.: Тип. К. Замысловского. 190 с.

- Скороход В. М., Мироненко Л. П., 2012. Дослiдження на посадi виповзiвського городища//Археологiчнi дослiдження в Українi 2011 р./Отв. ред. Д. Н. Козак. К.: ИА НАНУ. С. 511-514.

- Толочко П. П., 2000. Переяславське князiвство//Давня iсторiя України. Т. 3: Слов’яно-руська доба/Отв. ред. П. П. Толочко. Київ: ИА НАНУ. С. 355-367.

- Филарет (Гумилевский), 1873. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 7. Чернигов: Губ. тип. 439 с.

- Шафонский А. Ф., 1851. Черниговского наместничества топографическое описание... Киев. 697 с.

- Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce/Oprac. J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, A. Swaryczewski. Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 1974. 126 с. (Teka Komisji Urbanistyki i Architektury; t. VIII.)

- Rizzi Zannoni G. A., 1772. Carte de la Pologne//Национальная библиотека Украины. Институт рукописи. № С-3707.