Остояние тиреоидного и глюкокортикоидного гомеостаза у онкологических больных, страдающих метастатической болезнью головного мозга

Автор: Айрапетов Карен Георгиевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2011 года.

Бесплатный доступ

В крови больных метастатической болезнью мозга на долечебном этапе исследовали содержание гормонов – индикаторов стресса. Установлено, что у пациентов данной категории имеются выраженные отклонения глюкокортикоидного и тиреоидного гомеостазов. Выявлена зависимость динамики гормональных показателей от распространенности церебрального и экстракраниального метастазирования.

Метастатическая болезнь головного мозга, гормональный профиль

Короткий адрес: https://sciup.org/14338368

IDR: 14338368

Текст научной статьи Остояние тиреоидного и глюкокортикоидного гомеостаза у онкологических больных, страдающих метастатической болезнью головного мозга

Метастатическая болезнь головного мозга (МБГМ) является тяжелой патологией, требующей в связи с необходимостью хирургического вмешательства и применения агрессивных методов противоопухолевой терапии, оценки и возможной коррекции функционального состояния различных систем жизнеобеспечения, в частности, нейроэндокринной, статус которой при данном процессе изучен мало [1, 2]. В то же время близость опухолевого очага к центральным нейроэндокринным структурам, регулирующим активность периферических желез, может усугубить присущее злокачественному росту независимо от его локализации системное влияние на организм.

Развитие опухоли, оказывающее, согласно современным представлениям, хроническое стрессогенное воздействие, выступает в качестве пускового фактора разнообразных диc-регуляторных событий, ведущих к функциональным расстройствам и нарушению гомеостаза [3].

Надпочечники и щитовидная железа относятся к числу важнейших эндокринных образований, участвующих в формировании защитных реакций и адаптации в ответ на изменяющиеся экзо- и эндогенные условия, в том числе и обусловленные опухолевым ростом. При этом гормоны обеих желез участвуют в поддержании гомеостаза и в формировании приспособительных реакций организма как путем изменения активности основных ферментов белкового, липидного, углеводного обмена, так и в качестве регуляторов системного действия. Тиреоидные гормоны контролируют проницаемость мембран, структуру и функциональную активность клеточных органелл, улучшают кроветворение, стимулируют состояние лимфоидных органов [4]. Кортизол играет ключевую роль в гомеостазе гипоталамо-ги-пофизарно-надпочечникового комплекса, обладает выраженным воздействием на иммунную систему, способен, как и тиреоидные гормоны, модифицировать функциональную активность других эндокринных желез [5]. Обе группы гормонов влияют на скорость клеточной пролиферации и апоптоз в различных тканях [6, 7]. Широкий спектр биологического действия данных соединений определяет необходимость изучения их статуса у пациентов с метастазами в головном мозге.

Материалы и методы

Исследование проведено у онкобольных (n=31), у которых в разные сроки после радикального лечения (операция плюс химио- и лучевая терапия) рака молочной железы, легкого, почки и меланомы кожи развились метастазы в головном мозге. Под наблюдением находились 18 женщин и 13 мужчин в возрасте от 26 до 64 лет (средний возраст больных 50,3 года). У 22 из них компьютерная томография выявила наличие одного очага поражения в мозге, в остальных случаях (n=9) поражение было множественным – 2-4 очага. В зависимости от этого больные были разделены на две группы – в 1-ю включили пациентов с одиночным очагом поражения, во 2-ю – с множественным поражением мозга. До начала лечения у больных в крови определяли содержание гормонов щитовидной железы – общего (свободный плюс связанный с белками крови) и свободного тироксина (Т4) и общего и свободного трийодтиро-нина (Т3), гипофизарного гормона-регулятора функции щитовидной железы тиреотропина (ТТГ) и основного глюкокортикоидного гормона коры надпочечников кортизола. Исследование осуществляли радиоиммунным методом с использованием стандартных тест-наборов фирмы "Иммунотех" (Чехия) для определения тиреоидных гормонов и фирмы "Cisbio International" (Франция) для определения кортизола. Контрольную группу составили 25 практически здоровых доноров аналогичного возраста. Цифровой материал подвергнут статистической обработке методом Стьюдента.

Результаты

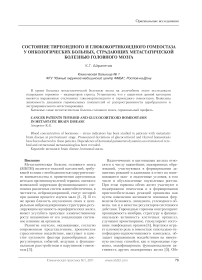

Концентрация общего Т4 у больных 1-й группы не имела статистически достоверного отличия от контроля, что свидетельствует о сохранении нормальной функциональной активности железы у пациентов с одиночным метастатическим очагом в головном мозге (табл. 1).

Содержание свободного Т4, также как и общего Т4, у пациентов в 1-й группе сохранялось на уровне показателя у здоровых. В отличие от общего Т4 концентрация общего Т3 в этой группе была значительно (в 1,9 раза) ниже контрольной. Следует подчеркнуть, что при этом у 45,45% больных (10 человек) она находилась на нижней границе нормальных колебаний, имеющих у здоровых амплитуду от 1,50 до 2,80 нмоль/л, тогда как у остальных обследованных в этой группе не достигала ее, составляя в среднем 0,84 ± 0,03 нмоль/л. Несмотря на резкое снижение общего Т3, содержание его свободной фракции не менялось, оставаясь на уровне контроля.

Увеличение количества очагов поражения в мозге у пациентов 2-й группы сопряжено со значительным спадом тироксинпродуцирующей активности щитовидной железы. Это проявлялось статистически достоверным снижением у них концентрации общего Т4 в среднем в 1,5 раза по сравнению с контролем и в 1,3 раза по сравнению с 1-й группой. При этом четко прослеживалась связь между распространенностью метастатического поражения мозга и степенью снижения продукции гормона. Так, если у здоровых содержание общего Т4 в крови имеет границы от 70,0 до 145,0 нмоль/л, то у 33,3% больных (n=3) с четырьмя метастатическими узлами его содержание снижено наиболее резко и колеблется от 38,0 до 50,0 нмоль/л. У больных с тремя очагами (n=4; 44,4%) концентрация гормона находилась в пределах 80,0-86,6 нмоль/л, а у 22,2% больных (n=2) с двумя очагами составляло 115,0 и 135,0 нмоль/л. Выявленная зависимость содержания в крови общего Т4 от прогрессирования метастатической болезни мозга позволяет рассматривать данный показатель в качестве информативного лабораторного теста, способного дополнять инструментальные методы обследования при оценке распространенности заболевания. Концентрация общего Т3 у всех больных 2-й группы не достигала нижней границы нормальных колебаний и в среднем, как и при одноочаговом поражении мозга, существенно (в 2,1 раза) снижена по сравнению с контролем. Однако и более высокая степень распространенности метастазирования у больных 2-й группы не влияла на механизм, обеспечивающий поддержание на физиологическом уровне свободных форм обоих тиреоидных гормонов: их содержание при множественных очагах поражения в мозге также достоверно не отличалось от контроля.

Развитие множественных церебральных очагов влияло на частоту отклонений в содержании регулирующего гормона. Во 2-й группе выявля-емость низкой концентрации ТТГ у больных возрастала по сравнению с 1-й группой с 27,3 до

Таблица 1

Содержание тиреоидных гормонов и кортизола в крови больных с метастатической болезнью мозга

|

Гормоны |

Группы |

||

|

1 |

2 |

Здоровые |

|

|

Тироксин общий, нмоль/л |

105,28 ±5,95 |

79,78 ±10,73* |

116,39 ±3’17 |

|

Тироксин свободный, pmol/1 |

18,50 ±0,60 |

16,62 ± 1,0 |

16,97 ± 1,97 |

|

Трийодтиронин общий, нмоль/л |

1,05 ±0,07* |

0,93 ± 0,08* |

2,0 ± 0,09 |

|

Трийодтиронин свободный, pmol/1 |

3,85 ±0,16 |

3,90 ± 0,44 |

3,90 ± 0,29 |

|

Тиреотропин, mlU/ml |

1,53 ± 0,06 (п=16) 0,50 ± 0,07* (п=6) |

0,44 ± 0,08* (п=5) 1,56 ± 0,09 (п=4) |

1,53 ±0,16 |

|

Кортизол, нмоль/л |

366,70 ± 25,30 (п=10) 104,70 ± 20,80* (п=8) 725,0 ± 66,0* (п=4) |

88,04 ± 10,94* |

342,31 ±17,36 |

– статистически достоверное отличие от показателя у здоровых (Р<0,05-0,001)

55,6% (n=5), в то время как нормальная ТТГ-секретирующая функция гипофиза отмечена соответственно в меньшем числе случаев (44,4 против 72,7% в 1-й группе). При этом у больных данной группы с низкими значениями ТТГ (0,42 ± 0,06 mlU/ml) наиболее резко снижено и содержание общего Т4, составляющее у них в среднем 54,50 ± 10,74 нмоль/л по сравнению с 91,25 ±8,01 нмоль/л у пациентов с ненарушенной секрецией ТТГ (1,51 ± 0,07 mlU/ml).

Исследование кортизолобразующей активности коры надпочечников у пациентов с одиночными очагами выявило существенную вариабельность показателей. Так, содержание кортизола, не отличающееся от контрольного уровня, обнаружено у 45,4% больных (n=10). В остальных случаях функция пучковой зоны коры над- почечников изменена как в сторону ее значительного подавления (в 3,3 раза) в 36,4% случаев (n=8), так и гиперпродукции гормона у 18,2% обследованных (n=4). В связи с выраженной разнонаправленностью его динамики проанализирована зависимость продукции кортизола от вовлечения в метастатический процесс других внутренних органов, помимо мозга. Из 22 больных 1-й группы у 14 экстракраниальные метастазы отсутствовали, при этом низкое содержание кортизола обнаружено в 2 случаях (14,3%). У остальных 8 больных данной группы имелись множественные экстракраниальные метастазы разной локализации (легкое, печень, кости, лимфоузлы), низкий уровень гормона выявлен у 5 из них (62,5%). Важно отметить, что в остальных 3 случаях низкой концентрации гормо- на экстракраниальные очаги развились в ближайшие сроки после первичного обследования (1-3,5 мес.).

Появление дополнительных очагов метастазирования в мозге у больных 2-й группы сопряжено с резким (в 3,9 раза по сравнению с контролем) снижением содержания кортизола в подавляющем числе случаев (77,8% при 36,4% в 1-й группе). Однако у этих же 77,8% больных одновременно имелись и экстракраниальные метастазы, тогда как у остальных 22,2% обследованных только с множественными церебральными узлами концентрация гормона в крови была близка к нижней границе физиологических колебаний, составляя 270,0 нмоль/л, или превышала их верхнюю границу, достигая 760,0 нмоль/л.

Обсуждение

Представленные данные свидетельствуют о том, что синдром нетиреоидной патологии или синдром низкого Т3 [8, 9] имеет место и у пациентов с церебральными метастазами, причем он носит выраженный характер уже на фоне одного очага поражения в мозге, тогда как дальнейшее развитие метастатического процесса усугубляет его проявление.

В этом отношении следует подчеркнуть, что на фоне МБГМ низкая концентрация Т3 выявлена в обеих группах у пациентов с удовлетворительным, среднетяжелым и тяжелым состоянием. Подобная ситуация может быть следствием воздействия на организм предыдущего развития у наблюдаемых больных первоначальной опухоли и применения агрессивных в отношении влияния на различные системы организма методов противоопухолевого лечения.

Снижение секреции ТТГ у части больных с одиночным метастатическим поражением мозга и нарастание числа выявляемых отклонений его содержания в крови при прогрессировании заболевания на фоне сниженной функции щитовидной железы свидетельствует о развитии в этих случаях регуляторных сбоев на уровне как взаимодействия центральных эндокринных структур с исполнительным органом, так и о появлении у больных 2-й группы дополнительных нарушений тиреоидного гомеостаза. Выявленные отклонения в секреции ТТГ обусловлены, вероятно, повышением порога чувствительности гипоталамо-гипофизарного комплекса к концентрации сигнальных молекул, развившимся в результате усиления хронического стрессогенного воздействия на организм прогрессирующего метастатического процесса [3].

Обобщая результаты исследования тиреоидного статуса у больных с МБГМ можно заключить, что для пациентов данной категории характерен выраженный синдром не тиреоидной патологии, проявляющийся резким снижением в крови концентрации общего Т3. Наличие множественных метастатических узлов наряду с этим сопровождается существенным подавлением функциональной активности щитовидной железы, приводящему к падению общего уровня циркулирующего Т4. Независимо от распространенности заболевания у больных не нарушается механизм поддержания динамического равновесия между депонированными и свободными формами обоих гормонов – концентрация последних не отличается от контроля. Поскольку клеточные эффекты тиреоидных гормонов обеспечиваются действием свободных форм, биологические процессы, находящиеся под их регуляторным влиянием, не должны испытывать тиреоидного дефицита у больных данной категории в связи с нормальной концентрацией FT3 и FT4.

Принимая во внимание широкий спектр регуляторных функций кортизола, можно полагать, что состояние гипокортизолемии у больных МБГМ может быть обусловлено не только нарушением механизма регуляции активности пучковой зоны надпочечников, но также и следствием истощения метаболического ресурса организма, обусловленного длительным стрессогенным влиянием опухолевого роста, что может повлечь за собой дисрегуляторные сбои во многих зависящих от данного гормона процессах [10]. Это позволяет считать, что подавление кортизолобразующей функции надпочечников в значительной степени обусловлено прогрессированием метастатической болезни. Следует особо подчеркнуть, что в рассматриваемых наблюдениях низкое содержание кортизола в крови больных с одиночными церебральными метастазами явилось биохимическим предиктором дальнейшего распространения процесса в организме.

Кроме того, нельзя исключить, что влияние МБГМ на функциональное состояние надпочечников не носит избирательного характера, затрагивая только продукцию кортизола. Подавление активности пучковой зоны коры надпочечников может сочетаться с гипофункцией и других ее зон, секретирующих важные для нормальной жизнедеятельности организма кортикостероиды. Изменение вследствие этого абсолютного количества и/или баланса между от- дельными классами гормонов способно, в свою очередь, изменять состояние гомеостаза. Полученные данные указывают на существование тесной зависимости между гипокортизолемией у больных данной категории и прогрессированием метастатической болезни, причем у обследованных пациентов подавление кортизолобразующей функции обусловлено сочетанием церебральных и экстракраниальных очагов поражения, но не распространением процесса только в головном мозге без вовлечения других внутренних органов.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить выраженные изменения глюкокортикоидного и тиреоидного гомеостаза у значительного числа пациентов с МБГМ. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования динамики рассматриваемых показателей как для оценки степени распространенности церебрального метастазирования, так и в отношении вопроса о наличии экстракраниальных метастазов. Это указывает на целесообразность назначения при первичном скрининге больных с МБГМ соответствующего лабораторного обследования и учета особенностей нарушения их гормонального статуса для индивидуализации лечебной тактики.

Список литературы Остояние тиреоидного и глюкокортикоидного гомеостаза у онкологических больных, страдающих метастатической болезнью головного мозга

- Сидоренко Ю.С. Метастатическая церебральная болезнь: новые подходы в профилактике и лечении. Ростов-на-Дону, 2005. 380 с.

- Айрапетов К.Г. Новые подходы в диагностике, профилактике и лечении метастатического поражения головного мозга у онкологических больных. Автореф. дис… докт. мед. наук. Ростов-на-Дону, 2006. 50 с.

- Дильман В.М. Эндокринологическая онкология. Л.: Медицина, 1983. 408 с.

- Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. М.: Мир, 1989. 656 с.

- Чернышева М.П. Гормоны животных. Введение в физиологическую эндокринологию. СПб: Глаголъ, 1995. 295 с.

- PuzianowskaKuznicka M., Madej A., Krystyniak A. et al. Trijodtyronina i jei receptiry jadzowe w procesie nowotworzenia//Post. Biol. Komorki. 2001. Vol. 28 (2). P. 183-196.

- Xu M.J., Fang G.E., Liu Y.J., Song L.N. Effects of glucocorticoid on proliferation, differentiation, and glucocorticoid receptor expression in human ovarian carcinoma cell line//Acta Pharmacol. Sin. 2002. Vol. 23 (9). P. 819-823.

- Chopra I.J. Thyroid Hormone Metabolism. Ed. S.Y.Wn Boston Oxford London, 1995, P. 195-210.

- Внутренние болезни./Под ред. Е.Б. Браунвальда, К.Дж. Иссельбахера, Р.Г. Петередорфа и др. М.: Медицина, 1994. Кн. 9. С. 94-136.

- Биохимические основы патологических процессов./Под ред. Северина Е.С. М.: Медицина, 2000. 304 с.