Острая дисфункция эндотелия у больных с хирургической инфекцией мочевыводящих путей

Автор: Рахметов Н.Р., Телеуов М.К., Исаханов Е.Е.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Опыт регионов

Статья в выпуске: 1-2 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

Исследованы две группы больных в количестве 150 человек. В исследуемой группе пациентов в количестве 50 человек дополнительно применялся L-аргинин. Данные, полученные в результате исследования, могут быть использованы для прогнозирования течения послеоперационного периода, возможности развития хирургической инфекции и ее ранней диагностики. Метод профилактики и лечения хирургической инфекции, основанный на профилактике дисфункции эндотелия путем применения L-аргинина, может использоваться в клинических условиях для лечения хирургических больных в послеоперационном периоде, в том числе оперированных на органах мочевыделительной системы

L-аргинин, оксид азота, хирургическая инфекция, эндотелиальная дисфункция

Короткий адрес: https://sciup.org/14918841

IDR: 14918841 | УДК: 616.62-002-006.55-089.85+546.174

Текст научной статьи Острая дисфункция эндотелия у больных с хирургической инфекцией мочевыводящих путей

В общей структуре хирургической заболеваемости одно из ведущих мест занимают гнойновоспалительные процессы, которые наблюдаются у 35-45% хирургических больных. Инфекция является причиной и многочисленных послеоперационных осложнений – от нагноения послеоперационной раны до развития сепсиса, который часто приводит к смерти больного.

В последнее десятилетие значительно изменились представления о патогенезе сепсиса [1, 2, 3, 4]. По современным данным, сепсис и его осложнения являются прогрессирующими стадиями одного и того же патологического процесса – синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) или синдрома системного воспалительного ответа (ССВО).

В настоящее время считается, что в основе патогенеза острой хирургической патологии лежит недостаточность гемоперфузии тканей в системе микроциркуляции, приводящая к тяжелым нарушениям в клеточных структурах, зачастую приобретающих необратимый характер [5]. Нарушение гемоперфузии тканей и, как следствие, тканевая гипоксия обусловлены рядом составляющих факторов: вазоспазмом, нарушением проницаемости сосудистой стенки, изменением вязкости крови, в регуляции которых основная роль принадлежит сосудистому эндотелию. Следовательно, основное значение в патогенезе нарушений микроциркуляции и тканевых повреждений при острой хирургической патологии принадлежит нарушениям функций сосудистого эндотелия. В число перспективных методов коррекции эндотелиальной дисфункции входит применение L-аргинина.

В 1998 г. группа российских исследователей впервые обнаружила выраженный ранозаживляющий эффект при обработке гнойных ран охлажденным газовым потоком, содержащим оксид азота – NO, который генерировался воздушно-плазменным аппаратом Плазон, созданным в МГТУ им. Баумана [6]. В результате этих исследований в медицине и, в частности, в хирургии начало развиваться новое направление – NO-терапия ран и воспалительных процессов.

В случае достижения задачи адекватной защиты эндотелия в послеоперационном периоде можно одновременно решить проблемы, связанные с нормализацией гемостаза, предупреждением нарушений гемодинамики, эффективной антибактериальной защитой пациента. Одной из важнейших функций сосудистого эндотелия, по которой также можно судить о его функциональном состоянии, является синтезирование эндотелиоцитами оксида азота – NO.

Оксид азота в организме синтезируется с помощью фермента NO-синтазы (NOS), которая осуществляет присоединение молекулярного кислорода к конечному атому азота в гуанидиновой группе L-аргинина, конечными продуктами этой реакции являются оксид азота и цитруллин.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работу включались больные, оперированные по поводу мочекаменной болезни (МКБ) и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Всего в рамках работы обследованы 150 человек, из них 52 пациента (34,7%) – с МКБ и 98 (65,3%) – с ДГПЖ. Распределение больных в зависимости от пола и возраста представлено в таблице 1.

Из 98 больных ДГПЖ операция аденомэктомия была произведена в два этапа в 47 (47,9%) случаях, одномоментно в 44 (45%) случаях и в 7 (7,1%) случаях больным была произведена трансуретральная резекция предстательной железы (ТУР ПЖ). При МКБ уретеролитотомия проведена у 31 больного, не-фролитостомия – у 8, пиелолитотомия – у 13.

Из исследования были исключены больные с тяжелой сопутствующей соматической патологией: бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, с сердечной недостаточностью НIIб, с артериальной гипертонией II и III степеней, с дыхательной недостаточностью ДНII-III, декомпенсированным и субкомпен-сированным сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями.

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от пола и возраста

|

Возраст (в годах) |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

|||

|

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

|

|

До 20 |

1 |

0,8 |

1 |

4,5 |

2 |

1,3 |

|

20-29 |

2 |

1,6 |

3 |

13,6 |

5 |

3,3 |

|

30-39 |

5 |

3,9 |

4 |

18,2 |

9 |

6 |

|

40-49 |

5 |

3,9 |

4 |

18,2 |

9 |

6 |

|

50-59 |

11 |

8,6 |

6 |

27,3 |

17 |

11,4 |

|

60 и старше |

104 |

81,2 |

4 |

18,2 |

108 |

72 |

|

Итого |

128 |

100,0 |

22 |

100,0 |

150 |

100,0 |

Все больные были разделены на 2 группы: А – группу сравнения в количестве 100 пациентов и В – основную в количестве 50 пациентов. Также была обследована контрольная группа из 35 здоровых лиц.

Все больные в послеоперационном периоде получали стандартную терапию, включающую в себя базовую инфузионно-трансфузионную терапию, антибактериальную терапию по стандартной схеме: цефалоспорин I генерации + антианаэробный препарат, анальгетики, гемостатики, симптоматическую терапию.

В основной группе (В) все больные получали дополнительно в качестве источника L-аргинина, донатора оксида азота (NO), препарат «инфезол 40» (Berlin Chemie, Германия) по 500 мл интраоперационно и 1 раз в сутки в течение 2 суток после операции подряд (всего 3 инфузии).

Дополнительно производилось: определение метаболитов оксида азота (по методике J.A. Navarro, J.A. Molina, 1993 в модификации В.Б. Карпюк и соавт., 1998); исследование показателей эндотелийзависимой вазодилятации (измерения проводили линейным методом, предложенным D. Celermajer и соавт., 1992; в модификации Д.А. Затейщикова, 1998); определение показателей сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза (фактора Виллебранда по З.С. Баркаган, 1999, АДФ-зависимой агрегации тромбоцитов по Born, 1995; в модификации Е.А. Захарьи – М.В. Кинах, 1998). Дополнительные исследования проводились до операции и далее на 1-е, 3-и, 6-е сутки – после операции в условиях клинической лаборатории Почечного центра г. Семипалатинска и Централизованной научноисследовательской лаборатории СГМА.

Для определения статистической значимости различий между двумя показателями проверялись гипотезы о равенстве генеральных средних или относительных частот (интенсивных показателей) для независимых, несвязанных выборок по t-критерию Стьюдента. Критический уровень значимости принимался равным p=0,05.

Мерой разброса относительной частоты (интенсивного показателя) служила эмпирическая оценка ее стандартного отклонения, вычисляемая по формуле:

P ⋅ q mР = ,

n где Р – интенсивный показатель, полученный в результате исследования;

n – число всех наблюдений;

q=1–P (q=100–P, если P выражается в %, и q=1000–P, если P выражается в ‰).

После статистической обработки в программе Statistica 6.0 все полученные данные с помощью пакета прикладных программ Microsoft Office переводились в таблицы и графики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенных исследований были получены данные о повышенном содержании метаболита 72

NO – нитрита (NO2) в крови больных с окклюзией мочевых путей. В таблице 2 отражены данные о содержании нитрита в крови у больных общей группы до и после операции.

Особый интерес представляли данные о продукции NO у больных в послеоперационном периоде и исходя из цели и задач исследования – особенностей его динамики в зависимости от наличия и течения хирургической инфекции.

После операции уровень содержания в крови метаболита NO в среднем по обеим группам обследованных возрос относительно исходного. Степень превышения над показателем практически здоровых

Таблица 2

Сравнительная характеристика содержания в крови метаболита NO (мкг/мл) у здоровых лиц и обследованных больных (общая группа)

|

Группа |

До операции |

После операции |

|

Здоровые лица, n=35 |

0,49±0,03 |

0,49±0,03 |

|

Больные МКБ, n=52 |

1,09±0,05* |

1,28±0,07* |

|

Больные ДГПЖ, n=98 |

1,02±0,06* |

1,14±0,06 |

Примечание: * – различия с показателями группы здоровых лиц статистически значимы, р<0,01

Таблица 3

Разделение больных по степени тяжести хирургической инфекции

В обеих группах имелись осложнения, связанные с развитием хирургической инфекции, при этом разделение по степени тяжести осуществлялось по виду сопутствующей нозологии и клиническим проявлениям. Разделение больных по степени тяжести хирургической инфекции представлено в таблице 3.

У прооперированных пациентов без хирургической инфекции фактически не отмечалось динамики уровня метаболита NO в крови после операции (в сроки развития осложнений в сравниваемой группе), хотя статистически значимые различия с контрольной группой сохранялись. На фоне развития хирургической инфекции в среднем по подгруппе отмечался дополнительный рост показателя до 1,39±0,07 мкг/мл, и различия с контрольной группой достигли 2,84 раза, а между подгруппами – 1,32 раза (p<0,05).

Данные, характеризующие зависимость содержания метаболита NO в крови у больных с различной степенью тяжести хирургической инфекции, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Содержание метаболита NO у больных с различной степенью тяжести хирургической инфекции

|

Группа |

Содержание NO2, мкг/мл |

|

Здоровые лица, n=35 |

0,49±0,03 |

|

Больные МКБ и ДГПЖ с развитием хирургической инфекции (контрольная группа), n=56 |

1,39±0,07* |

|

Больные МКБ и ДГПЖ с легкой хирургической инфекцией, n=46 |

1,31±0,05* |

|

Больные МКБ и ДГПЖ со среднетяжелой хирургической инфекцией, n=10 |

1,78±0,09* # |

Примечания: * – различия с показателями группы здоровых лиц статистически значимы, р<0,01; # – различия между подгруппами статистически значимы, р<0,01.

Нами был проведен анализ частоты развития легкой и среднетяжелой хирургической инфекции в зависимости от содержания метаболита NO в крови. При этом граничным значением показателя было установлено 1,3 мкг/мл как уровень, статистически значимо повышенный относительно зарегистрированного у здоровых лиц.

В результате такового было выявлено, что у пациентов, имевших после операции уровень содержания метаболита NO ниже 1,3 мкг/мл, частота развития легкой хирургической инфекции составила 33,3%, среднетяжелой – 5,1%, а в группе больных, имевших содержание нитрита в крови выше 1,3 мкг/мл, – 54,1% и 13,1% соответственно. Таким образом, относительный риск развития хирургической инфекции при повышенном содержании метаболита NO в крови составил 1,74, в том числе среднетяжелой – 2,57 (p<0,05).

После операции в общей группе на фоне повышения содержания метаболитов NO, отражающего его гиперпродукцию сосудистым эндотелием, отмечалось парадоксальное статистически значимое снижение показателя эндотелийзависимой вазодилятации (табл. 5).

Таблица 5

Сравнительная характеристика показателя эндотелийзависимой вазодилятации в пробе с реактивной гиперемией у здоровых лиц и больных после операции

|

Группа |

ЭЗВД, % |

|

Здоровые лица, n=35 |

26,2±0,9 |

|

Больные МКБ, n=36 |

12,6±2,7* |

|

Больные ДГПЖ, n=64 |

11,8±2,2* |

Примечание: * – различия с показателями группы здоровых лиц статистически значимы, р<0,01.

Как и по содержанию метаболита NO в крови, отчетливые различия прослеживались в отношении показателя ЭЗВД в зависимости от наличия и тяжести хирургической инфекции (табл. 6).

Одним из возможных механизмов реализации неблагоприятного влияния эндотелиальной дисфункции на развитие различных патологических состояний, в том числе хирургической инфекции, может служить патологическая активация системы гемостаза, в первую очередь – ее сосудисто-тромбоцитарных механизмов, непосредственно зависящих от состояния эндотелия.

Нами были получены данные, свидетельствующие о наличии четкой зависимости степени ее активации от уровня изменений продукции NO и степени снижения эндотелийзависимой вазодилятации, при этом максимально выраженной у больных с развитием

Таблица 6

Показатели эндотелийзависимой вазодилятации у больных с различной степенью тяжести хирургической инфекции

|

Группа |

Значения показателя ЭЗВД, % |

|

Здоровые лица, n=35 |

26,2±0,9 |

|

Больные МКБ и ДГПЖ с развитием хирургической инфекции (общая группа), n=56 |

8,7±0,8* |

|

Больные МКБ и ДГПЖ с легкой хирургической инфекцией, n=46 |

9,3±0,8* |

|

Больные МКБ и ДГПЖ со среднетяжелой хирургической инфекцией, n=10 |

5,9±0,4* # |

Примечания: * – различия с показателями группы здоровых лиц статистически значимы, р<0,01; # – различия между подгруппами статистически значимы, р<0,05.

хирургической инфекции. Полученные данные, как мы полагаем, являются дополнительным фактом в пользу повышения риска хирургической инфекции у оперированных больных с дисфункцией сосудистого эндотелия.

Снижение реакции сосудистого эндотелия на эндогенный оксид азота (выявленное нами в результате обследования больных с хирургической инфекцией на фоне повышения его продукции) не может, однако, служить основанием для заключения о патогенной роли данного важнейшего эндотелиального стимула. И в данной ситуации он остается важнейшим вазодилятатором. Поэтому дополнительное повышение его продукции, возможно, позволит преодолеть эндотелиальную дисфункцию.

Проведены исследования состояния NO-эргической системы, эндотелий-зависимой вазодилятации и системы гемостаза, а также особенностей клинического течения послеоперационного периода у больных на фоне применения в качестве донатора NO L-аргинина.

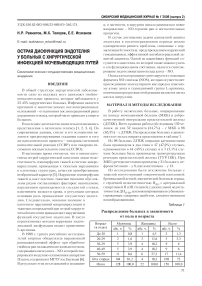

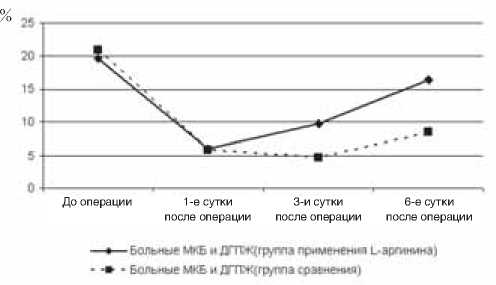

Данные, характеризующие динамику содержания нитрита NO2 в крови у больных с легкой хирургической инфекцией, представлены на рисунке 1.

В группе сравнения, как и в общем по подгруппам больных с МКБ и ДГПЖ, отмечалось значительное повышение показателя на 3-и и 6-е сутки после операции. Однако в группе применения L-аргинина повышение содержания метаболитов NO было выражено еще в большей степени и статистически значимо превышало показатель группы сравнения (на 25,0%, p<0,05). На 6-е сутки значения показателя в обеих группах практически уравнивались.

До операции

1-е сутки после операции

3-и сутки после операции

6-е сутки после операции

Рис. 1. Сравнительная характеристика содержания метаболита NO в крови больных в зависимости от проводимого лечения (группа больных с легкой хирургической инфекцией).

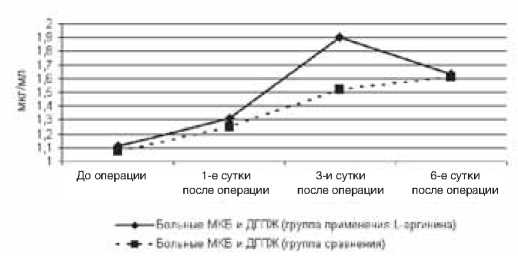

У больных со среднетяжелой хирургической инфекцией группы сравнения степень повышения уровня метаболитов NO в крови была несколько более высокой, чем в подгруппе с легкой инфекцией (рис. 2). Применение L-аргинина позволило добиться значительно более выраженного увеличения значений данного показателя, на 3-и сутки статистически значимо превысившего уровень NO2 группы сравнения (на 22,9%, p<0,05).

На 6-е сутки в данной подгруппе было зарегистрировано снижение содержания метаболитов NO отно-

До операции 1-е сутки 3-и сутки 6-е сутки после операции после операции после операции

• Болы*» Wb и ДТП* (групп* применен»! L-аргинмна) ■ * - Болы*» WS и ДГПж (групп* сравнении)

Рис. 2. Сравнительная характеристика содержания нитрита NO2 в крови больных в зависимости от проводимого лечения (группа больных со среднетяжелой хирургической инфекцией).

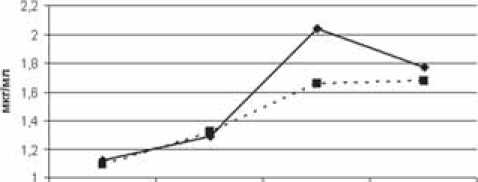

Рис. 3. Показатели ЭЗВД у больных в зависимости от проводимого лечения (группа с легкой хирургической инфекцией).

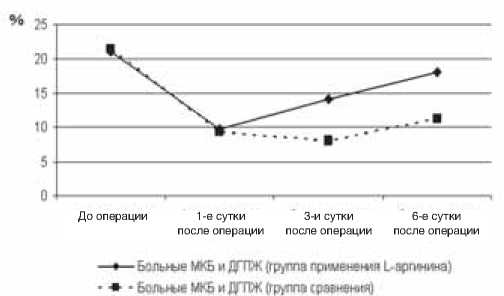

Рис. 4. Показатели ЭЗВД у больных в зависимости от проводимого лечения (группа со среднетяжелой хирургической инфекцией).

сительно исходного уровня, в то время как в группе традиционной терапии сохранялась тенденция к повышению показателя.

Как указано выше, применение L-аргинина как непосредственного донатора NO и стабилизатора функции сосудистого эндотелия могло бы способствовать коррекции эндотелиальной дисфункции и тем самым ликвидации общей и регионарной вазоконстрикции, улучшения кровообращения оперированного органа и зоны операционной раны. Для проверки данного предположения нами было проведено исследование значений показателей ЭЗВД в динамике лечения с использованием L-аргинина.

Таблица 7

Динамика содержания в крови фактора Виллебранда и функционального состояния тромбоцитов у больных МКБ и ДГПЖ в зависимости от проводимого лечения

|

Показатель |

До операции |

1-е сутки после операции |

3-и сутки после операции |

6-е сутки после операции |

|

Группа сравнения, n=100 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

ФВ, % |

1,01±0,05 |

1,17±0,06* |

1,24±0,07* |

1,31±0,07* |

|

СИАТ, % |

43,5±2,9 |

51,6±3,1 |

59,6±2,8* |

60,4±3,0* |

|

ИДТ, % |

17,1±1,3 |

15,8±0,9 |

13,2±0,8* |

13,9±0,9* |

|

ПВ, с |

15,5±1,1 |

14,5±1,0 |

11,9±0,6* |

12,7±0,7* |

|

МНО усл. ед. |

0,89±0,07 |

0,81±0,06 |

0,76±0,05 |

0,80±0,06 |

|

ХII-а КЗФ-фибринолиз, мин |

4,4±0,2 |

4,2±0,2 |

4,6±0,1 |

4,9±0,2 |

|

Группа применения L-аргинина, n=50 |

||||

|

ФВ, % |

1,02±0,04 |

1,15±0,06 |

1,13±0,08 |

1,08±0,07# |

|

СИАТ, % |

44,8±2,5 |

52,0±3,0 |

53,7±3,3* |

49,4±2,9# |

|

ИДТ, % |

16,8±1,1 |

15,4±1,0 |

15,9±0,9# |

17,2±1,4 |

|

ПВ, с |

15,3±0,9 |

13,9±0,7 |

12,2±0,6* |

14,8±0,7# |

|

МНО усл. ед. |

0,90±0,06 |

0,80±0,05 |

0,79±0,06 |

0,86±0,07 |

|

ХII-а КЗФ-фибринолиз, мин |

4,5±0,2 |

4,3±0,1 |

4,4±0,1 |

4,5±0,2 |

Примечания: * – различия с показателем до операции статистически значимы, p<0,05; # – различия показателя с группой сравнения статистически значимы, p<0,05.

У больных с хирургической инфекцией степень снижения показателей ЭЗВД была выраженной, и даже при легких формах была на 3-и сутки почти 2-кратной. На 6-е сутки после операции намечалась минимальная тенденция к ее коррекции, однако только у больных с быстрым улучшением, хорошей эффективностью антимикробной терапии.

При применении L-аргинина наиболее выраженное снижение показателя среди всех обследований было зарегистрировано в 1-е сутки после операции, когда эффект от применения препарата еще не мог развиться в полной мере, далее, на 3-и и особенно 6-е сутки, имелась значительная динамика к увеличению показателя. В эти сроки превышение среднего уровня над группой сравнения было статистически значимым и составило 41,8% (p<0,05) и 60,2% (p<0,05) соответственно (рис. 3 и 4).

Таким образом, выраженность эффекта L-аргинина в отношении уровня ЭЗВД при развитии хирургической инфекции была большей, нежели в среднем по группе оперированных больных.

Нами также проведен анализ показателей различных механизмов гемостаза в сравнительном аспекте на фоне применения в лечении больных L-аргинина (табл. 7).

ОБСУЖДЕНИЕ

В качестве основных параметров, характеризующих эффективность применения L-аргинина в хирургической практике, нами использованы:

-

• частота развития синдрома системной реакции на воспаление (ССРВ) – определяли на 2-е сутки после операции;

-

• частота развития местных проявлений хирургической инфекции – определяли на 3-и сутки после операции;

-

• тяжесть течения хирургической инфекции – определяли на 6-е сутки после операции.

Синдром системной реакции на воспаление в контрольной группе развился в послеоперационном периоде в 56% случаев, в основной группе – в 38% случаев, т. е. на 32% реже, различия между подгруппами статистически значимы, р<0,05.

Частота местных проявлений хирургической инфекции была на 66,7% выше при традиционном ведении, различия между группами статистически незначимы (табл. 8).

Оценка тяжести течения хирургической инфекции на основании местного статуса и показателей ССРВ представлена в таблице 9.

Таблица 8

Частота местных проявлений хирургической инфекции у оперированных больных основной и контрольной групп

|

Традиционное ведение, n=100 |

Применение L-аргинина, n=50 |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

10 |

10,0±3,0 |

3 |

6,0±3,4 |

Таблица 9

Сравнительный анализ тяжести течения хирургической инфекции у оперированных больных основной и контрольной групп

|

Традиционное ведение, n=100 |

Применение L-аргинина, n=50 |

||||||

|

Легкое течение |

Средней тяжести |

Легкое течение |

Средней тяжести |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

46 |

46,0±5 |

10 |

10,0±3,0 |

16 |

32,0±6,6 |

3 |

6,0±3,4 |

Из результатов анализа видно, что частота проявлений инфекционно-воспалительного процесса легкой степени (только ССРВ) была в группе L-аргинина ниже на 30,4%, а проявлений средней тяжести, включающих также местные признаки хирургической инфекции, – на 40%, различия между группами статистически незначимы.

Полученные в работе данные позволили нам сформулировать следующие выводы:

-

1. У больных с хирургической патологией мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь, ДГПЖ) имеется статистически значимое повышение содержания метаболитов NO в крови (на 122% и 108%), сопровождающееся снижением эндотелийзависимой вазодилятации (на 17,2% и 26% соответственно), что свидетельствует о нарушениях функции сосудистого эндотелия. После оперативного лечения наблюдается дальнейший кратковременный рост содержания метаболитов NO в крови (до 161%) с одновременным статистически значимым угнетением вазодилятирующей функции эндотелия (на 51,9% и 55% соответственно).

-

2. Развитие хирургической инфекции сопровождается более значительными нарушениями функции сосудистого эндотелия, выражающимися в дополнительном повышении содержания метаболитов NO и глубоком угнетении показателя эндотелийзависимой вазодилятации и сопровождающимися активацией механизмов сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза. Тяжесть хирургической инфекции находится в прямой связи с выраженностью эндотелиальной дисфункции.

-

3. Применение L-аргинина при оперативном лечении больных мочекаменной болезнью и ДГПЖ дает дополнительное повышение эндотелиальной продукции NO, сопровождающееся увеличением показателя эн-дотелийзависимой вазодилятации (на 57%) и коррекцией нарушений со стороны сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза (снижение содержания ФВ в крови на 8,9%, СИАТ – на 10%, рост ИДТ – на 20,5%).

-

4. Коррекция эндотелиальной дисфункции и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза путем применения L-аргинина позволяет добиться снижения частоты (на 32%) и тяжести хирургической инфекции, ускорения выздоровления.

-

5. Степанова Н. А., Лекманов А. У., Орбачевский Л. С. Диагностика и коррекция нарушений микроциркуляции, центральной гемодинамики и кислородного статуса при травматическом шоке у детей. Анестезиол. и реаниматол. 2005; 1; 26.

-

6. Шехтер А.Б., Кабисов Р.К., Пекшев А.В., Козлов Н.П., Перов Ю.Л. Экспериментально-клиническое обоснование плазмодинамической терапии ран оксидом азота. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 1998, том 126, № 8.

Список литературы Острая дисфункция эндотелия у больных с хирургической инфекцией мочевыводящих путей

- Balk R.//Crit. Care Clin. -2000. -Vol. 16, № 2. -P. 214-226

- Вone R.//Crit. Care Med. -1996. -Vol. 24, № 7. -P. 1125-1127.

- Bone R.//Clin. Chest Med. -1996. -Vol. 17, № 2. -P. 175-181.

- Bone R., Grodzin Ch., Balk R.//Chest. -1997. -Vol. 112, № 1. -P. 235-243.

- Степанова Н. А., Лекманов А. У., Орбачевский Л. С. Диагностика и коррекция нарушений микроциркуляции, центральной гемодинамики и кислородного статуса при травматическом шоке у детей. Анестезиол. и реаниматол. 2005; 1; 26.

- Шехтер А.Б., Кабисов Р.К., Пекшев А.В., Козлов Н.П., Перов Ю.Л. Экспериментальноклиническое обоснование плазмодинамической терапии ран оксидом азота. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 1998, том 126, № 8.