Острая макулярная нейроретинопатия: клинические случаи

Автор: Жазыбаев Руслан Серикович, Сорокин Евгений Леонидович, Жиров Аркадий Леонидович, Данилов Олег Владимирович

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 1 т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Острая макулярная нейроретинопатия является редким заболеванием центральной зоны сетчатки. Описание клинических случаев. В первом клиническом случае представлен мужчина 47 лет с жалобами на снижение зрения и появление пятна в поле зрения левого глаза. Лечился в глазной клинике по поводу острой центральной серозной хориоретинопатии, но безрезультатно. На момент осмотра острота зрения левого глаза 1,0, передний отрезок без особенностей, офтальмоскопически без изменений. По данным оптической когерентной томографии макулярной зоны обнаружены изменения рефлективности на уровне наружного плексиформного и наружного ядерного слоёв. Установлен диагноз «Острая макулярная нейроретинопатия левого глаза», рекомендовано динамическое наблюдение. Во втором описании представлен случай женщины 39 лет, проходившей динамический осмотр по поводу оперированного плоскоклеточного рака нижней стенки орбиты справа и верхней челюсти, состояние после лучевой терапии. Жалоб на зрение не предъявляла, но при офтальмоскопии правого глаза в макулярной зоне пара- и перифовеально определялись три «ватных» экссудата. По данным оптической когерентной томографии, на правом глазу обнаружены участки гиперрефлективности на уровне слоя нервных волокон сетчатки, соответствующие «ватным» экссудатам, а также юкстафовеально на уровне наружного ядерного слоя, что характерно для острой макулярной нейроретинопатии.

Острая макулярная нейроретинопатия, сетчатка, оптическая когерентная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/143184132

IDR: 143184132 | DOI: 10.17816/clinpract634366

Текст научной статьи Острая макулярная нейроретинопатия: клинические случаи

BACKGROUND: Acute macular neuroretinopathy is a rare disease of the central retinal zone. CLINICAL CASES DESCRIPTION: The first clinical case represents a male patient aged 47 years with the complaints of a decreased vision acuity and developing a spot in the vision fields of the left eye. He was treated at the ophthalmology clinic due to acute central serous chorioretinopathy with no effect. At the moment of examination, his vision acuity in the left eye was 1.0, with the anterior segment showing no abnormalities, the ophthalmoscopy has not revealed any changes. According to the data from the optical coherence tomography of the macular zone, the findings included the changes in the reflectivity at the level of the external plexiform and the external nuclear layers. The diagnosis set was «Acute macular neuroretinopathy in the left eye», the recommendations included dynamic follow-up. The second description is a case of female patient aged 39 years, undergoing dynamic checkups due to the operated squamous carcinoma in the lower orbital wall on the right side and in the maxilla, s/p radiation therapy. The patient had no vision-related complaints, but the ophthalmoscopy of the right eye (at the macular zone para- and perifoveally) has revealed three «cotton-wool-like» exudates. According to the data from the optical coherence tomography, in the right eye, there were foci of hyperreflectivity at the level of the neural layer of retinal fibers along with the corresponding «cotton-wool-like» exudates, as well as juxtafoveally at the level of the external nuclear layer, which is characteristic for acute macular neuroretinopathy. CONCLUSION: The first clinical case shows the importance of multimodal diagnostics in cases of complaints of a decreased vision acuity and spots in the vision fields, despite the high acuity of central vision. The second clinical case demonstrates that radiation therapy, conducted in the areas adjacent to the eyeball, is capable of resulting in an impaired circulation in the capillary plexuses of the retina, including the superficial vascular complex and in the deep capillary plexus with the development of ischemic retinal manifestations.

Zhazybaev RS, Sorokin EL, Zhirov AL, Danilov OV. Acute macular neuroretinopathy: сlinical cases. Journal of Clinical Practice. 2025;16(1):112–120. doi:

Submitted 16.07.2024 Accepted 10.03.2025 Published online 23.03.2025

вследствие воспаления, вызывающего окклюзию мелких сосудов сетчатки [5, 8].

Для постановки диагноза острой макулярной нейроретинопатии, помимо стандартного офтальмологического обследования, включающего ви-зометрию, биомикроскопию и офтальмоскопию, необходимо обязательное выполнение оптической когерентной томографии (ОКТ) макулярной зоны сетчатки. Согласно данным различных исследователей, существует несколько ОКТ-паттернов поражения сетчатки при острой макулярной нейроретинопатии: изменения могут быть локализованы либо на уровне линии сочленения сегментов фоторецепторов, либо в комплексе «наружный ядерный слой — наружный плексиформный слой», либо на уровне наружной пограничной мембраны, внутреннего контура пигментного эпителия сетчатки [9–11]. При исследовании поля зрения с помощью компью- терной статической периметрии по пороговой программе обнаруживаются скотомы в центральном или парацентральном поле зрения. Флюоресцентная ангиография обычно не выявляет каких-либо изменений, индоцианиновая зелёная ангиография в ряде случаев продемонстрирует участки фокальной парафовеальной гипофлюоресценции [12].

Дифференциальная диагностика острой макулярной нейроретинопатии проводится с целым рядом ретинальных поражений: острой задней мультифокальной плакоидной пигментной эпите-лиопатией, острым пигментным эпителиитом сетчатки, центральной серозной хориоретинопатией и др. [13, 14]. В подавляющем большинстве случаев острая макулярная нейроретинопатия обладает благоприятным прогнозом в отношении восстановления зрения, так как купируется самостоятельно, не требуя специальной терапии [15].

В работе продемонстрированы два непохожих клинических случая острой макулярной нейроретинопатии, диагностированных с помощью методов мультимодальной диагностики.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ

Клиническое наблюдение 1

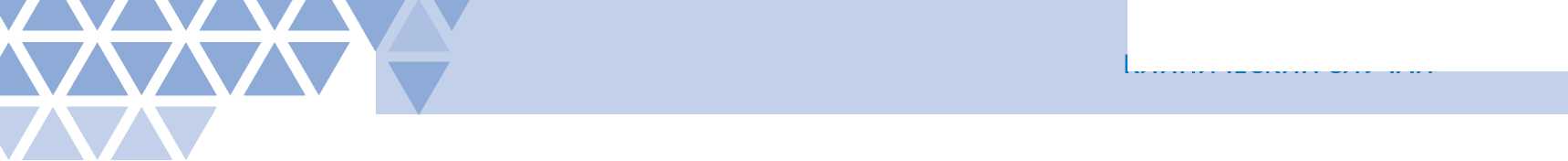

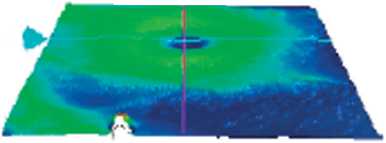

О пациенте. Пациент Г., мужчина, 47 лет, в январе 2023 года обратился с жалобами на снижение зрения и появление пятна в поле зрения левого глаза. Со слов пациента, пятно появилось около 2,5 месяца тому назад (с ноября 2022 года), свои жалобы ни с чем не связывал. По этому поводу в ноябре-декабре 2022 года он находился на стационарном лечении в одной из офтальмологических клиник города Хабаровска, где помимо стандартного оф- тальмологического обследования ему была выполнена ОКТ макулярной зоны сетчатки левого глаза. Там же был установлен диагноз «Острая центральная серозная хориоретинопатия левого глаза». Однако, по данным ОКТ макулы левого глаза, признаков острой центральной серозной ретинопатии на момент госпитализации не наблюдалось (рис. 1). Проводимое лечение, а именно парабульбарные инъекции 12,5% раствора этамзилата (0,5 мл, № 10), внутривенные инфузии 12,5% раствора этамзилата струйно (№ 10), внутривенно струйно 5,0% раствор аскорбиновой кислоты (5,0 мл, № 10), внутримышечно витамин В12 (1,0 мл, № 10), перорально 25 мг хлоропирамина на ночь (№ 10), эффекта не дало: зрение не улучшилось, пятно в центральном поле зрения не исчезло.

Толщина сетчатки в макулярной области: Macular Cube 512x1 OD о • OS

Толщина ILM-RPE, мкм

Фовеа: 248, 49

0 µm

л

ILM – RPE

ILM

ILM – RPE

Рис. 1. Фото протокола оптической когерентной томографии макулярной зоны сетчатки левого глаза: данных за наличие острой центральной серозной хориоретинопатии нет. ILM-RPE — толщина сетчатки от внутренней пограничной мембраны (ILM) до пигментного эпителия сетчатки (RPE).

RPE

Толщина централ. подполя, мкм

Объем куба, мм3

Средняя толщина куба, мкм

9,9

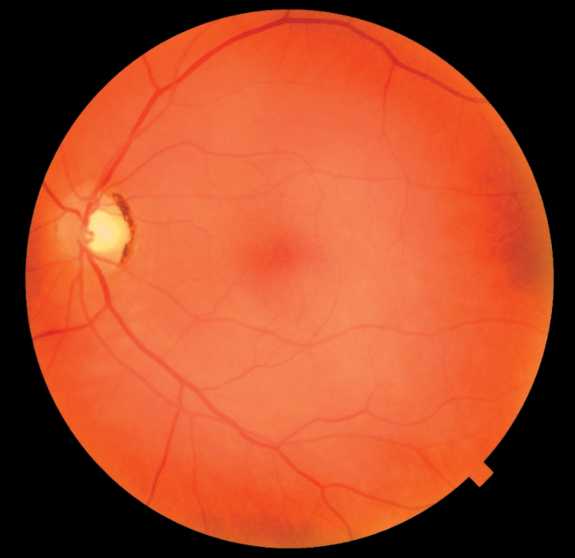

Офтальмологический статус. На момент осмотра: правый глаз без особенностей, острота зрения 1,0; острота зрения левого глаза 1,0. При наружном осмотре левого глаза: придаточный аппарат не изменён. Глазная щель обычной формы. Биомикроскопически: глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, равномерная, влага прозрачна, радужка структурная, зрачок правильной формы, круглый, реакция на свет живая, отмечается уплотнение ядра хрусталика, стекловидное тело прозрачное. При офтальмоскопии: диск зрительного нерва бледно-розовый, контурирован, нейрорети-нальный поясок не изменён, в макулярной зоне и на периферии без патологических изменений (рис. 2).

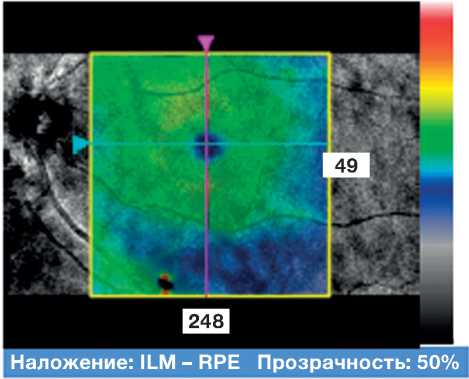

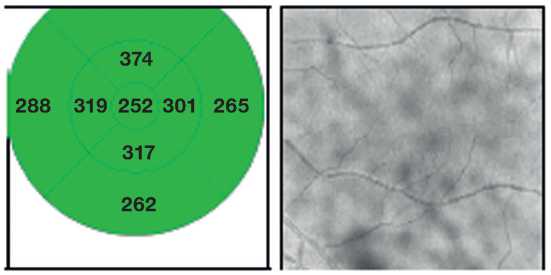

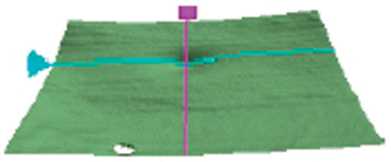

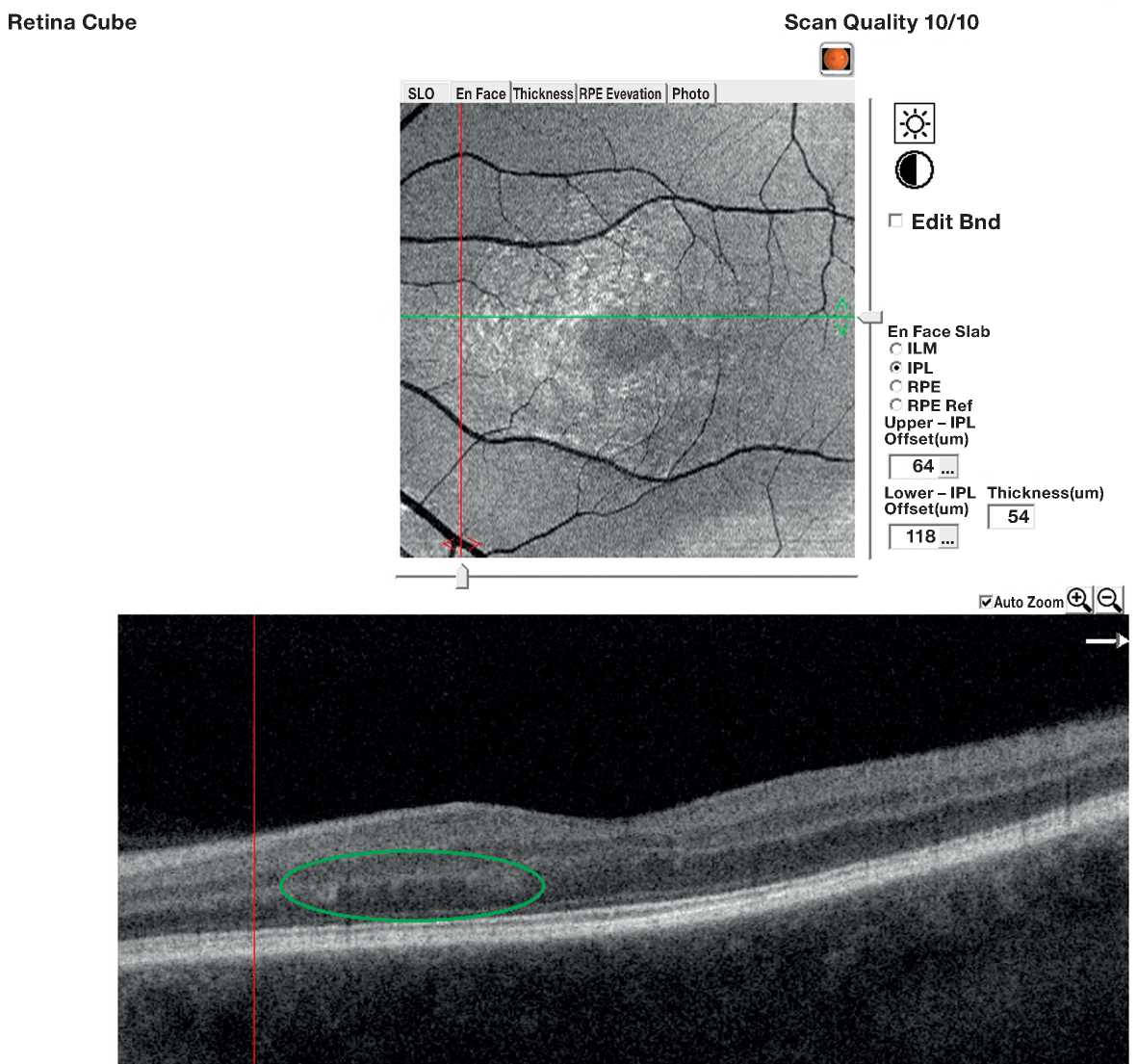

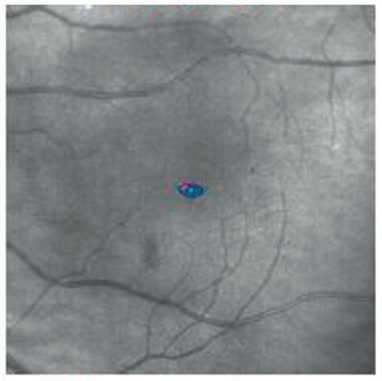

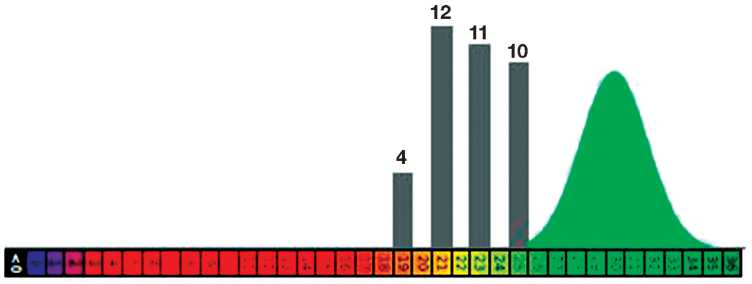

Инструментальная диагностика. Учитывая отсутствие явной, офтальмоскопически выявляемой глазной патологии левого глаза, способной снизить зрение, выполнена ОКТ макулярной зоны левого глаза (прибор Solix Optovuе, США, протокол Macula Cube): обнаружены патологические изменения в виде пара-и перифовеально расположенных нарушений рефлективности на уровне наружного плексиформного и наружного ядерного слоёв, преимущественно с носовой стороны (рис. 3). По данным фундус-микропери-метрии левого глаза выявлено диффузное снижение светочувствительности до 22,5 дБ (фундус-микропе-риметр MAIA, iCare, Финляндия, стратегия 4-2). Правый глаз без особенностей — 28,2 дБ (рис. 4, 5).

Диагноз. На основании анамнеза (возникновение пятна перед глазом 2,5 месяца тому назад), данных ОКТ макулярной зоны сетчатки, сниженных показателей микропериметрии левого глаза, выставлен диагноз «Острая макулярная нейроретинопатия левого глаза».

Прогноз и рекомендации. Учитывая благоприятный прогноз заболевания, пациенту даны рекомендации динамического наблюдения за состоянием макулы с контролем ОКТ каждые 6 месяцев. Дальнейшее наблюдение за пациентом не проводилось, так как на контрольный осмотр он не явился.

Клинический пример 2

О пациенте. Пациентка К., женщина, 39 лет, в мае 2023 года явилась на очередной диспансерный осмотр по поводу прооперированного плоскоклеточного рака нижней стенки орбиты справа и верхней челюсти, состояния после лучевой терапии. Активно жалоб не предъявляла. В 2020 году в нашей клинике ей было выполнено удаление злокачественной опухоли нижнемедиальной стенки правой орбиты с разрушением слёзной кости и частично лобного отростка верхней челюсти (плоскоклеточный рак). В 2021 году

Рис. 2. Фото глазного дна левого глаза (прибор Solix Optovuе, США, Fundus Photo): без патологии.

в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва) была проведена медиальная резекция верхней челюсти с экзентерацией клеток решётчатого лабиринта, пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом. В том же году в краевом клиническом центре онкологии (Хабаровск) выполнена дистанционная лучевая терапия на область правой орбиты. По данным выписных эпикризов, в 2021 году острота зрения правого глаза 0,3, с коррекцией sph-0,50 cyl-0,75 ax102 = 1,0.

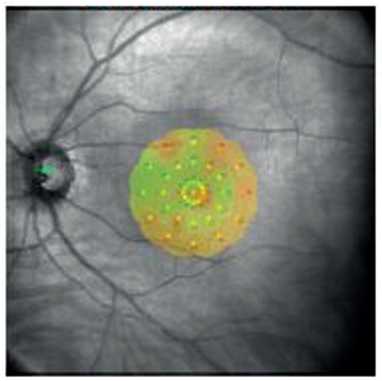

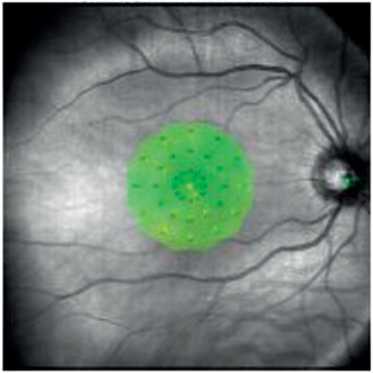

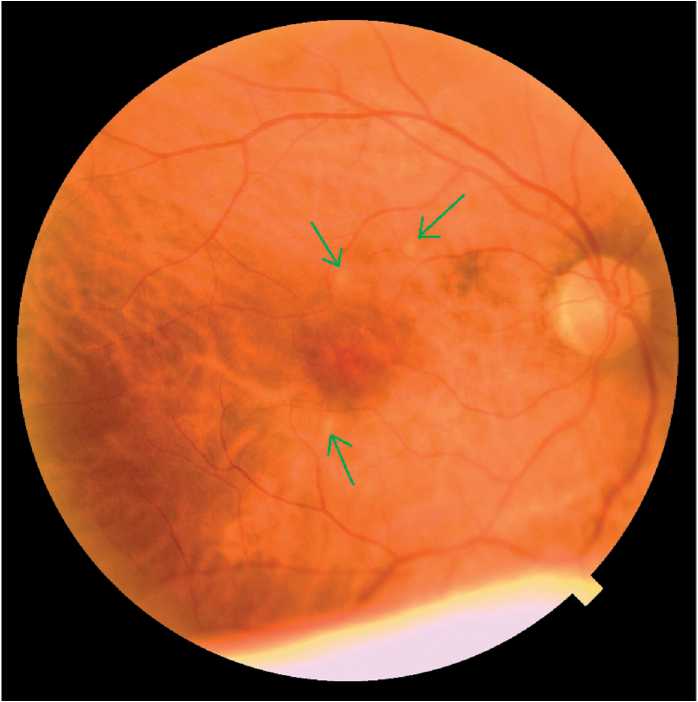

Офтальмологический статус. На момент осмотра острота зрения правого глаза 0,3, sph-0,5 cyl-0,75 ax105 = 0,5. При наружном осмотре имеются деформация кожи внутренней трети нижнего века с формированием фистулы с носовой пазухой, ретракция нижнего века преимущественно во внутренней его трети, смыкание век полное. При биомикроскопии: правый глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, влага прозрачна, радужка структурная, зрачок правильной формы, реакция на свет живая, хрусталик прозрачный, умеренная деструкция стекловидного тела. При офтальмоскопии: диск зрительного нерва бледно-розовый, контурирован, нейрорети-нальный поясок не изменён, ретинальные артерии и вены без особенностей, в макулярной зоне пара-и перифовеально определяются три «ватных» экссудата (рис. 6). Левый глаз без особенностей: острота зрения 0,4, с коррекцией cyl-1,5 ax11 = 1,0.

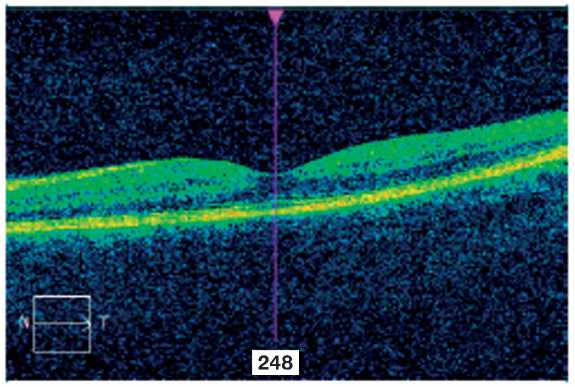

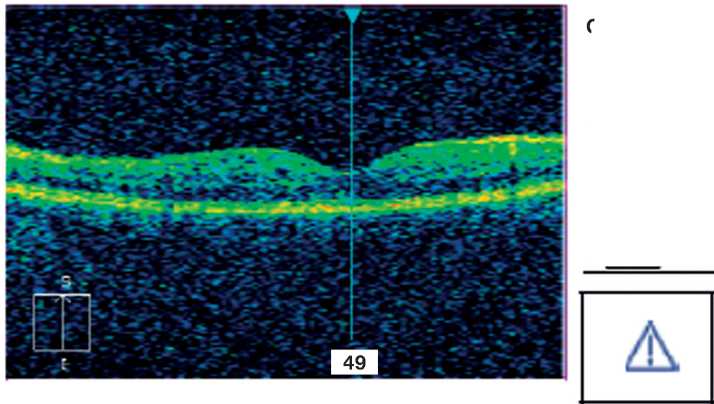

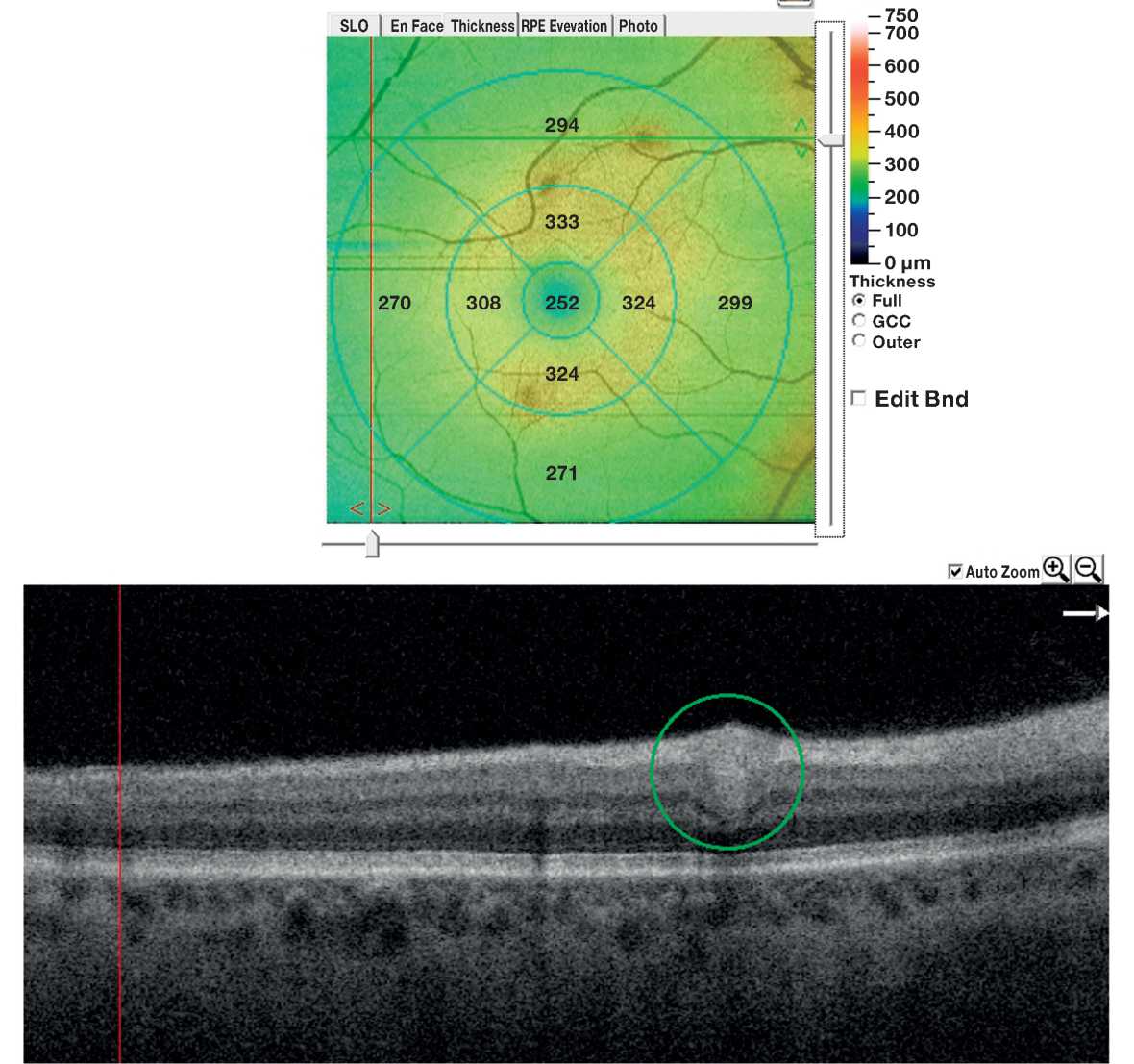

Инструментальная диагностика. Учитывая сниженную остроту зрения на правом глазу, наличие признаков ретинальной ишемии в поверхностном сосудистом сплетении в виде формирования

Retina Cube

Scan Quality 10/10

г Edit Bnd

FAuto Zoom

En Face Slab ILM

IPL с RPE

RPE Ref

Upper – IPL

Offset(um)

SLO En Face Thickness RPE Evevation Photo 1

Lower – IPL Thickness(um)

Offset(um) 54

118 54

Рис. 3. Оптическая когерентная томография сетчатки (прибор Solix Optovuе, США, протокол Macula Cube): сверху — изображение En Face (анфас), снизу — поперечный cкан. Пара- и перифовеально, преимущественно с носовой стороны, изменения на уровне наружного плексиформного и наружного ядерного слоёв (зелёный овал). IPL — внутренний плексиформный слой.

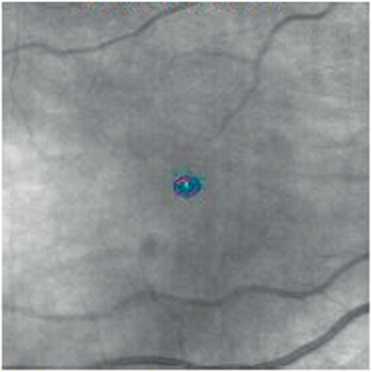

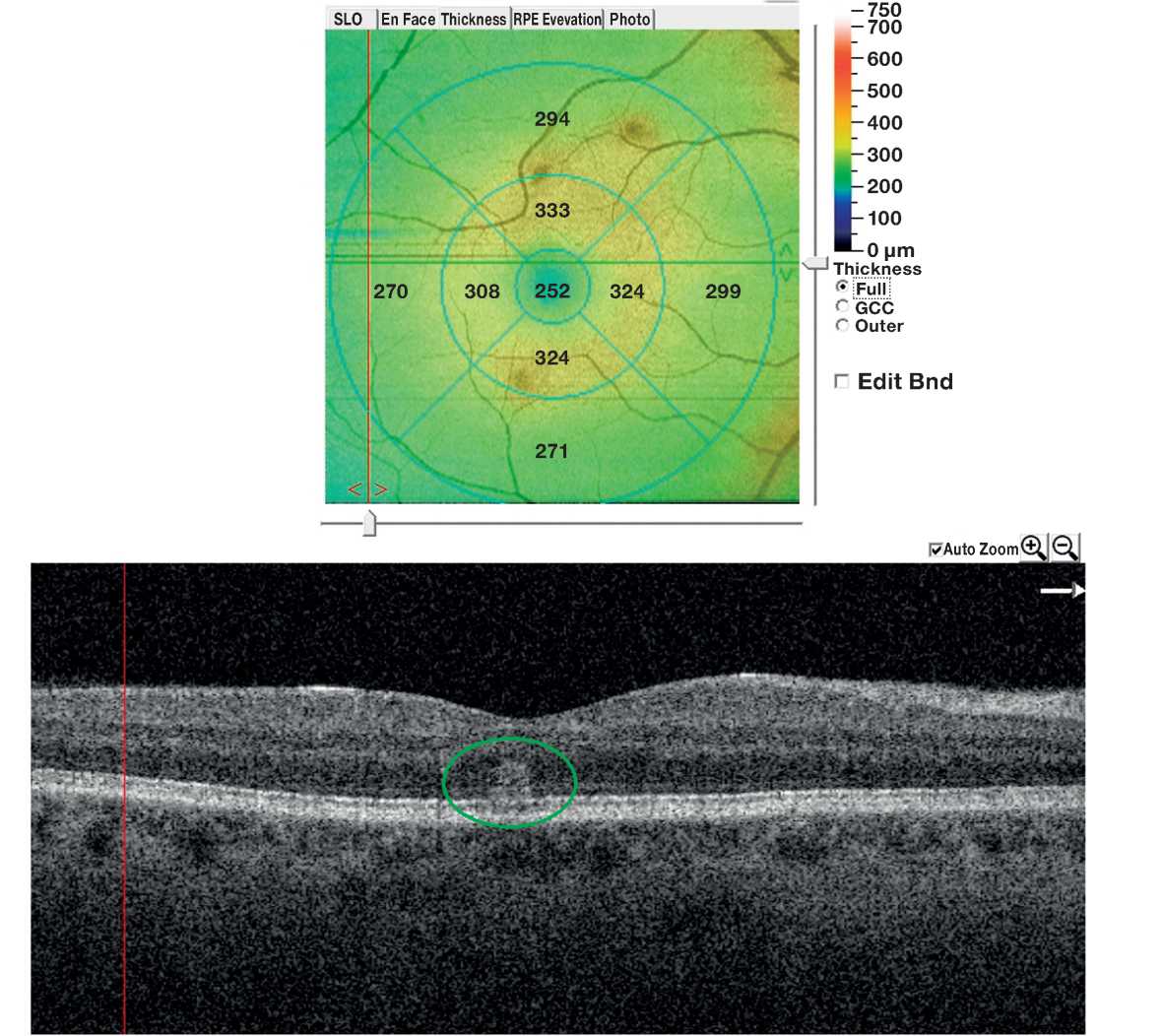

«ватных» экссудатов, выполнена ОКТ макулярной зоны правого глаза (прибор Solix Optovuе, США, протокол Macula Cube): выявлены участки гиперрефлективности с локализацией на уровне слоя нервных волокон сетчатки, располагающиеся пара- и перифовеально, соответствующие «ватным» экссудатам, а также юкстафовеально на уровне наружного ядерного слоя (рис. 7, 8).

Диагноз. На основании полученных данных сделано заключение, что причиной снижения зрения на правом глазу явилось нарушение перфузии крови на уровне глубокого капиллярного ретинального сплетения, что указывает на наличие острой макулярной нейроретинопатии.

Прогноз и рекомендации. Пациентке даны рекомендации периодического наблюдения у офтальмолога с динамическим ОКТ-контролем состояния макулы правого глаза каждые 6 месяцев. Пациентка на контрольный осмотр не явилась.

ОБСУЖДЕНИЕ

Острая макулярная нейроретинопатия является одним из четырёх макулярных ишемических синдромов (инфаркт слоя нервных волокон, дезорганизация внутренних слоёв сетчатки, парацентральная острая срединная макулопатия и собственно острая макулярная нейроретинопатия). Патология характеризуется нарушением кровотока на уровне глубокого капиллярного сплетения сетчатки. Несмотря на наличие современных методов обследования, таких как ОКТ, в том числе с функцией ангиографии, позволяющих детально оценить строение сетчатки на микронном уровне, проявления острой макулярной нейроретинопатии часто остаются незамеченными. Потенциальными причинами этого могут быть относительно невыразительные проявления ретинальной ишемии, особенно в стадии её исхода, а также низкая настороженность врачей-офтальмологов в отношении возможного наличия данной патологии, в свя-

99.8

SENSITIVITY MAP

Macular Integrity NORMAL

Aver. Thresh. (dB) NORMAL

SUSPECT ASNORMAL

60 100

22.5

SUSPECT ASNORMAL

this exam reference database

FIXATION PLOT

Histogram of Thresholds Frequencies

P1=100%,P2=100%

Fixation Stability

Bivariate Contour Ellipse Area:

63% BCEA: 0.6° х 0.3°, Area = 0.2°2, angle = -4.0°

95% BCEA: 1.1° х 0.6°, Area = 0.5°2, angle = -4.0°

STABLE

REL. UNSTABLE UNSTABLE

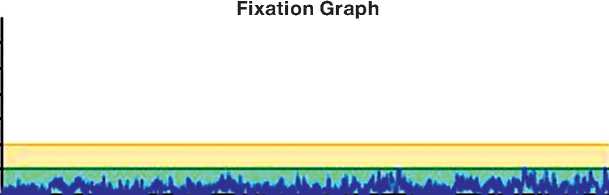

Fixation Graph

ф и с я

23 time [minutes]

«ЙЫйШМ

Рис. 4. Фундус-микропериметрия левого глаза (прибор фундус-микропериметр MAIA, iCare, Финляндия, пороговая стратегия 4-2): снижение среднего порога световой чувствительности.

SENSITIVITY MAP

Macular Integrity 0 40

Aver. Thresh. (dB)

36 26

Histogram of Thresholds Frequencies

68.9

NORMAL SUSPECT ASNORMAL

60 100

28.2

NORMAL SUSPECT ASNORMAL

24 0

this exam reference database

FIXATION PLOT

P1=100%,P2=100%

Fixation Stability STABLE REL. UNSTABLE UNSTABLE

ф и c re

Bivariate Contour Ellipse Area:

63% BCEA: 0.7° х 0.5°, Area = 0.3°2, angle

95% BCEA: 1.2° х 0.9°, Area = 0.9°2, angle

time [minutes]

= 0.9°

= 0.9°

Рис. 5. Фундус-микропериметрия правого глаза (прибор фундус-микропериметр MAIA, iCare, Финляндия, пороговая стратегия 4-2): средний порог световой чувствительности в пределах нормы.

Рис. 6. Фото глазного дна правого глаза (прибор Solix Optovuе, США, Fundus Photo): пара- и перифовеально визуализируются «ватные» экссудаты (зелёные стрелки).

зи с чем мы решили поделиться собственным опытом диагностики острой макулярной нейроретинопатии.

Первый клинический случай показал, что при наличии жалоб пациента с высокой остротой центрального зрения (1,0) на резкое и безболезненное снижение зрения при отсутствии явной офтальмологической патологии могут быть эффективны методы мультимодальной диагностики, в частности ОКТ макулярной зоны сетчатки, микропериметрия, которые помогли выявить зоны ретинальной ишемии в глубоком капиллярном сплетении сетчатки, что характерно для клинической картины острой макулярной нейроретинопатии. Второй клинический случай является свидетельством того, что лучевая терапия, проводимая в непосредственной близости от глазного яблока, способна привести к нарушениям ретинального кровотока в капиллярных сплетениях сетчатки, в том числе в поверхностном сосудистом комплексе и глубоком капиллярном сплетении (часть глубокого сосудистого комплекса), с формированием ишемических ретинальных проявлений в виде острой маку-

— 600

- 400

17 Auto Zoom Щ A

0 µm Thickness Full GCC С Outer

Г Edit Bnd

308 252

SLO I En Face Thickness RPE Evevation I Photo

Рис. 7. Оптическая когерентная томография сетчатки, скан проведён через «ватный» экссудат (прибор Solix Optovuе, США, протокол Macula Cube): сверху — карта толщины, снизу — поперечный скан. Визуализируется участок гиперрефлективности на уровне слоя нервных волокон сетчатки (зелёный овал).

SLO

Г Edit Bnd

0 µm Thickness ^ Full г GCC с Outer

17Auto Zoomю

En Face Thickness RPE EvevationI Photo I

—J

308 252 324 299

Рис. 8. Оптическая когерентная томография сетчатки (прибор Solix Optovuе, США, протокол Macula Cube): юкстафовеально на 12 часах условного циферблата визуализируется участок гиперрефлективности на уровне наружного ядерного слоя сетчатки (зелёный овал).

лярной нейроретинопатии. Ввиду этого при жалобах пациента на сниженное зрение, несмотря на отсутствие явной интраокулярной патологии, необходимо использовать методы мультимодальной диагностики для выяснения состояния гемодинамики в капиллярных сплетениях сетчатки. Поскольку в литературе мы не встретили подобных случаев возникновения острой макулярной нейроретинопатии после лучевой терапии, вопрос о наличии причинно-следственной связи между ними остаётся дискутабельным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продемонстрированы два различных клинических случая острой макулярной нейроретинопатии. Несмотря на редкость данного заболевания, врач-офтальмолог должен помнить о нём, так как острая макулярная нейроретинопатия в большинстве случаев является самокупирующимся заболеванием с благоприятным прогнозом в отношении восстановления зрительных функций, а неверно поставленный диагноз может привести к назначению неправильного или избыточного лечения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Р.С. Жазыбаев — анализ литературы и данных, написание статьи; Е.Л. Сорокин — разработка концепции, редактирование, утверждение окончательного варианта статьи; А.Л. Жиров , О.В. Данилов — сбор и обработка данных. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.