Острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия: мониторинг с использованием оптической когерентной томографии

Автор: Колбенев И.О., Каменских Т.Г., Корнилова К.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Данный клинический случай обращает внимание на возможности исследования сетчатки методом структурной и ангио-ОКТ (оптической когерентной томографии) при острой задней мультифокальной плакоидной пигментной эпителиопатии. В самом начале заболевания по данным структурной ОКТ в области пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) в центральной зоне макулы выявлялись несколько кистозных образований, сливающиеся между собой. Через месяц на структурной ОКТ правого глаза сохранялись очаги в области ПЭС, калибр их уменьшился. В зоне поражения значительно увеличилась оптическая проницаемость пигментного эпителия из-за дальнейшего повреждения его структуры. Через 2 месяца сформировались стойкие повреждения в области ПЭС. По данным ангио-ОКТ, проведенным через год от начала заболевания, очевидно, что повреждение ПЭС, несмотря на отсутствие клинической картины заболевания, продолжает прогрессировать в течение года от начала заболевания. Таким образом, исследование сетчатки методом структурной и ангио-ОКТ позволяет выявить начальные повреждения при острой задней мультифокальной плакоидной пигментной эпителиопатии. Они заключаются в формировании патологических очагов в области ПЭС с последующим формированием зон атрофии пигментного эпителия. Метод ангио-ОКТ позволяет опосредованно судить о протяженности участков дезорганизации ПЭС, а также отслеживать динамику этих изменений.

Оптическая когерентная томография, острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/149142575

IDR: 149142575 | УДК: 617.735-002.156-036.11:616-073.756.8(045)

Текст научной статьи Острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия: мониторинг с использованием оптической когерентной томографии

1Введение. Острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия — редкое заболевание, обычно двустороннее. Чаще всего оно развивается в возрасте от 30 до 50 лет, крайне редко — в детском возрасте [1]. Этиология данного заболевания не выяснена. Есть предположения о связях заболевания с вирусной инфекцией. Приблизительно 30% переболевших в анамнезе отмечали гриппоподобное состояние [2]. Впервые острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия описана канадским офтальмологом Дж. Д. М. Гассом (J. D. M. Gass) в 1968 г. [3].

В основе патогенеза лежит окклюзия прекапиллярных артериол — проявление капиллярного васкулита. При этом в сосудистой оболочке формируются очаги ишемии [4]. Пациенты жалуются на появление

Corresponding author — Tatiana G. Kamenskikh

Тел.: +7 (927) 1368905

метаморфопсий, фотопсий. Подостро снижается центральное зрение, формируются центральные и парацентральные скотомы. При объективном осмотре часто выявляется экссудат в стекловидном теле, на сетчатке по заднему полюсу в области пигментного эпителия образуются крупные очаги сероватобелого или кремового цветов. В течение 2–4 недель очаги претерпевают обратное развитие, и на их месте появляются зоны атрофии пигментного эпителия [5]. Возможно сочетание описанных проявлений с передним увеитом, отеком диска зрительного нерва, серозной отслойкой сетчатки. Заболевание может сопровождаться васкулитом сосудов головного мозга, возникает неврологическая симптоматика — головная боль, симптомы нарушения мозгового кровообращения [6]. Течение заболевания при изолированном поражении глаз, как правило, благоприятное, острота зрения полностью восстанавливается в течение нескольких месяцев, однако парацентральные скотомы могут оставаться [7]. В диагностике острой задней мультифокальной плакоидной пигментной эпителиопатии большое значение отводится структурной и ангио-ОКТ.

Цель — на примере клинического наблюдения продемонстрировать возможности исследования сетчатки методом структурной и ангио-ОКТ при острой задней мультифокальной плакоидной пигментной эпителиопатии.

При описании данного клинического случая от пациентки получено информированное согласие на использование материалов и информации, непосредственно относящейся к пациентке.

Описание клинического случая. Больная М. 28 лет обратилась в клинику с жалобами на затуманивание зрения, снижение остроты зрения, появление фотопсий в правом глазу. За несколько дней до этого отмечала признаки острой респираторной вирусной инфекции. Пациентка также жаловалась на движущиеся точки в левом глазу.

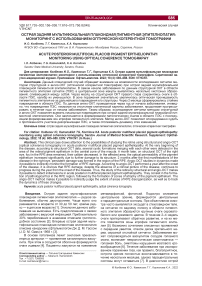

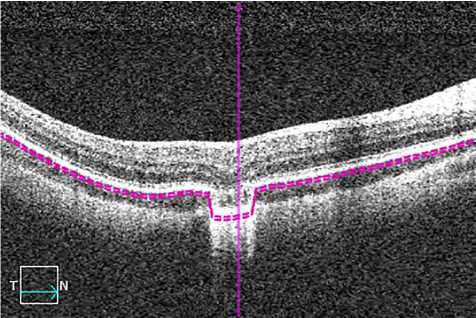

Спектральную ОКТ проводили на приборе Cirrus HD-OCT model 5000. В правом глазу самом начале заболевания по данным структурной ОКТ (рис. 1) в области пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) в центральной зоне макулы выявлялось несколько кистозных образований, сливающиеся между собой. Стенки этих образований были оптически неоднородными, видимо, из-за процесса частичного повреждения клеток пигментного эпителия. Зоны с большей оптической проницаемостью создавали картину параллельных гиперрефлективных «полос», уходящих вглубь сосудистой оболочки. Кроме того, парафовеолярно выявлялось несколько округлых очагов средней рефлективности, расположенных на ПЭС с распространением в слой эллипсоидов и в зону фоторецепторов. Слой хориокапилляров был однородным, отдельные сосуды, в норме визуализируемые в этом слое в виде зон с пониженной рефлективностью, не обнаруживались. Отмечалось значительное утолщение данного слоя. Кроме того, отмечалась повышенная рефлективность в зоне поражения на уровне крупных хориоидальных сосудов.

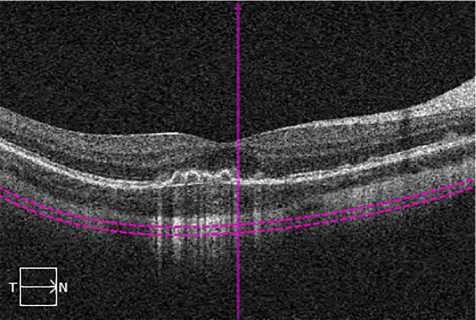

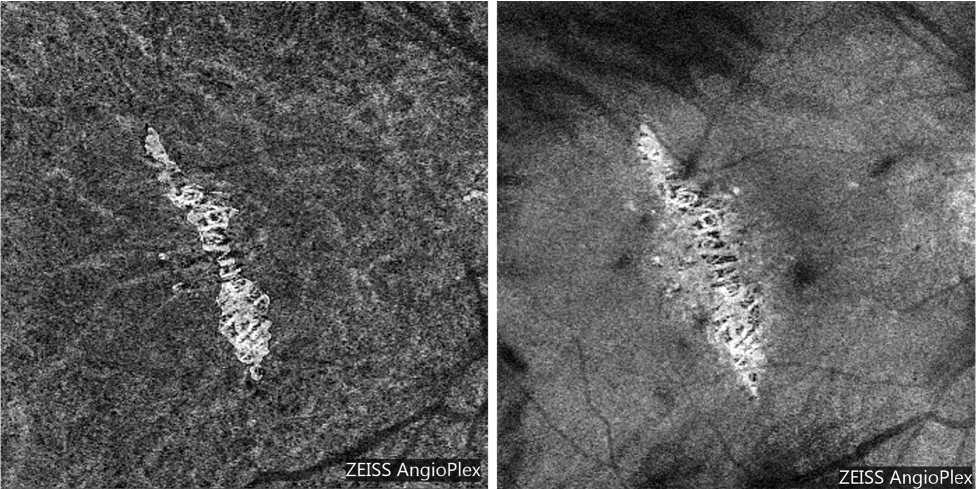

На ангио-ОКТ (рис. 2) изменения локализовались в слое хороида. Выявлялась гиперрефлективная зона, состоящая из множества крупных, хаотично расположенных сосудов.

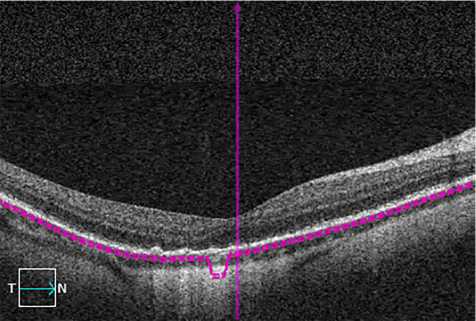

На парном глазу структурных изменений в сетчатке не наблюдалось. На структурной ОКТ в сосудистой оболочке выявлялась тень от крупного сосуда в виде анастомоза между слоем хориокапилляров и слоем крупных хориоидальных сосудов. На ангио-ОКТ в слое хороида в левом глазу определялись гипорефлективные округлые образования — расширенные хориоидальные сосуды.

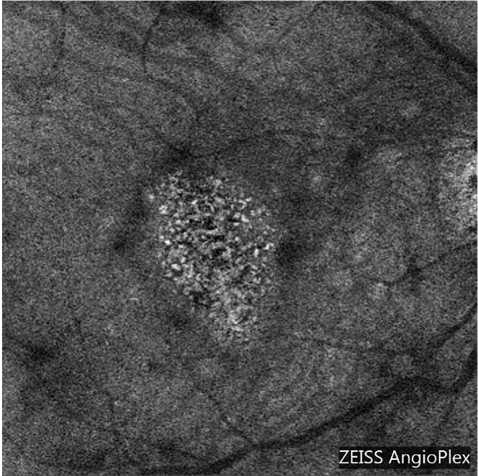

Через месяц на структурной ОКТ правого глаза (рис. 3) сохранялись очаги в области ПЭС, калибр их уменьшился. В зоне поражения значительно увеличилась оптическая проницаемость пигментного эпителия из-за дальнейшего повреждения его структуры. На ангио-ОКТ (рис. 4а, б) в зоне повреждения пигментного эпителия за счет повышенной оптической проницаемости «просвечивают» крупные сосуды глубоких слоев хориоидеи.

Через 2 месяца после первых проявлений заболевания в правом глазу (рис. 5) сформировались стойкие повреждения в области ПЭС.

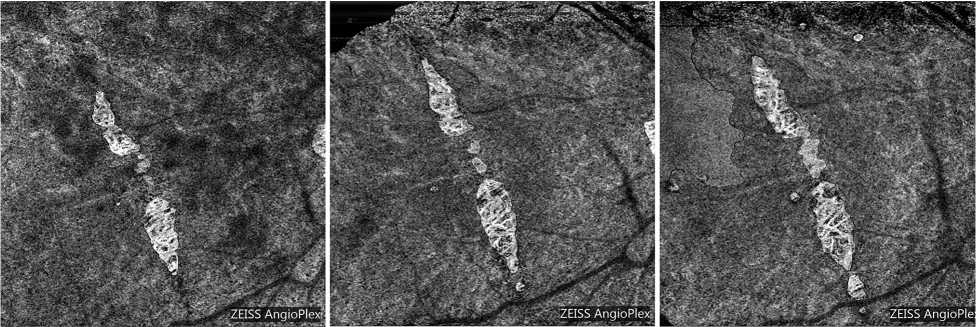

Исследования ангио-ОКТ в динамике позволили опосредованно отслеживать формирование повреждений ПЭС (рис. 6 а, б, в).

Рис. 1. Результаты структурной оптической когерентной томографии правого глаза в начале заболевания

Рис. 2. Результаты ангио-ОКТ правого глаза в начале заболевания, слой хороида

Рис. 3. Результаты структурной оптической когерентной томографии правого глаза через месяц после начала заболевания

а

б

Рис. 4. Результаты ангио-ОКТ, правый глаз через месяц после начала заболевания, слой хориокапилляров ( а ), хороид ( б )

Рис. 5. Результаты структурной оптической когерентной томографии правого глаза через 2 месяца от начала заболевания

На представленных изображениях очевидно, что повреждение ПЭС, несмотря на отсутствие клинической картины заболевания, продолжает прогрессировать в течение года от начала заболевания.

В левом глазу через месяц после начала заболевания и в последующих исследованиях структурных изменений в сетчатке и в области ПЭС не наблюдались. На ангио-ОКТ также динамики не отмечалось.

Обсуждение. Острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия редкое заболевание и встречается, как правило, у лиц трудоспособного возраста. Она связана с перенесенными накануне инфекционными заболеваниями. Клиническая картина данного заболевания описана рядом авторов [1–7]. В настоящем клиническом случае охарактеризованы структурные изменения в сетчатке по данным структурной и ангио-ОКТ. В начале заболевания отмечено формирование патологических очагов в виде кист, сливающихся между собой в области ПЭС. В последующем сформировались несколько зон атрофии пигментного эпителия. В области зон атрофии по данным ангио-ОКТ выявлялись крупные сосуды глубоких

а б в

Рис. 6. Результаты ангио-ОКТ, правый глаз, слой хориокапилляров через 2 месяца ( а ), полгода ( б ) и год от начала заболевания ( в )

слоев хориоидеи, в норме не визуализируемые. Таким образом, метод ангио-ОКТ являлся дополнительным методом, позволяющим более точно локализовать изменения в области ПЭС и сосудистой оболочки при острой задней мультифокальной плакоидной пигментной эпителиопатии.

Заключение . Сочетание методов структурной и ангио-ОКТ позволяет судить о наличии и протяженности участков дезорганизации ПЭС, а также отслеживать динамику этих изменений. Метод ангио-ОКТ, в дополнение к структурной ОКТ, способствует выявлению начальных изменений в хориоидее, характеризующихся васкулитом хориокапилляров. С формированием зон атрофии ПЭС на ангио-ОКТ четко прослеживаются границы зоны поражения ПЭС, что помогает отслеживать данные изменения в динамике.

Список литературы Острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия: мониторинг с использованием оптической когерентной томографии

- Студничка Я., Степанов А., Ренцова Э. и др. Острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия у ребенка. Клинический случай. Офтальмология 2013; 10 (2): 76-8.

- Jones NP. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Br J Ophthalmol. 1995; (79): 384-9.

- Gass JDM. Acute posterior multifocal pigment epitheliopathy. Arch Ophthalmol. 1968; (80): 177-85. 10.1001 /arc hopht.1968.00980050179005.

- Spaide RF, Yannuzzi LA, Slakter J. Choroidal vasculitis in acute posterior multifocal placoid pigmentepitheliopathy. Br J Ophthalmol. 1991; 75 (11): 685-7.

- Шадричев Ф.E., Шкляров Е.Б., Рахманов В.В. и др. Острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия. Офтальмологические ведомости. 2010; 3 (2): 91-6.

- Kirkham ТН, Ffytche TJ, Sanders MD. Placoid pigment epitheliopathy with retinal vasculitis and papillitis. Br J Ophthalmol. 1972; (56): 875-80.

- Quillen DA, Davis JB, Gottlieb JL, et al. The white dot syndromes. Am J Ophthalmol. 2004; (137): 538-50.