Острый инфаркт миокарда на фоне окклюзии коронарной артерии с малосимптомными клиническими проявлениями и без изменений на электрокардиограмме

Автор: Пронин А. Г., Трошина А. А., Слюсар О. И., Серов А. А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 1 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено клиническое наблюдение успешного лечения пациента с острым первичным инфарктом миокарда на фоне окклюзии передней нисходящей артерии без общепринятых, при данных объемах поражениях, клинических и электрокардиографических проявлений.

Острый инфаркт миокарда, электрокардиография, несоответствие клинической и инструментальной картины, окклюзия коронарных артерий

Короткий адрес: https://sciup.org/143182257

IDR: 143182257 | УДК: 616.127-005.8 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.1.CASE.2

Текст научной статьи Острый инфаркт миокарда на фоне окклюзии коронарной артерии с малосимптомными клиническими проявлениями и без изменений на электрокардиограмме

Инфаркт миокарда – это угрожающее жизни заболевание, являющееся следствием тромбоза коронарных артерий [1, 2]. Его распространённость составляет около 500 случаев на 100 тыс. человек в год, а смертность – около 40 случаев на 100 тыс. населения в год [3–5].

В настоящее время диагностика инфаркта миокарда проводится по алгоритму, включающему сбор жалоб и анамнеза, регистрацию электрокардиограммы, определение уровня плазменной концентрации тропонина I [5–7]. Даже при малосимп-томном течении, как правило, у пациентов с окклюзией коронарной артерии на электрокардиограмме наблюдается элевация сегмента SТ, что свидетельствует о более тяжёлом течении заболевания и высокой вероятности наступления фатального исхода [8–10]. Таким пациентам в экстренном порядке необходимо проведение реканализации поражённых коронарных артерий [3, 5, 11].

В силу различных причин, в том числе и вследствие не вполне типичного течения заболевания и отсутствия изменений при электрокардиографии, у ряда пациентов острый инфаркт миокарда не диагностируется своевременно [12, 13].

Цель: демонстрация клинического случая несоответствия клинической и электрокардиографической картины у пациента с острым инфарктом миокарда с окклюзией коронарной артерии по данным коронаро-ангиографии для повышения настороженности врачей.

Описание клинического случая

Пациент Г., 69 лет, 01.08.2023 г. был экстренно госпитализирован в стационар в связи с появлением за 9 часов до этого дискомфорта в левой половине грудной клетки, без иррадиации и других проявлений ангинозного приступа, длительностью до 2 минут, купировался спонтанно. За 2 часа до госпитализации, после начала двигательной активности, дискомфорт рецидивировал с несколько большей интенсивностью, длился до 25 мин. Его характер продолжал оставаться не вполне типичным. На электрокардиограмме не было зарегистрировано признаков ишемических изменений. На суждение о дебюте ишемической болезни сердца в виде острого коронарного синдрома бригаду скорой медицинской помощи натолкнуло только условие купирования болевого синдрома – на фоне нитроспрея в течение 2 минут.

Из анамнеза известно, что около 5 лет пациент страдает гипертонической болезнью, на фоне терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента достигнуты целевые значения артериального давления, 120/70 мм рт. ст. Ранее толерантность к физической нагрузке была сохранена, ангинозные боли не отмечал.

При поступлении в палату реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения жалоб не предъявлял, болевой синдром отрицал. Общее состояние было средней степени тяжести. Кожный покров – чистый, физиологической окраски. Отёков не было. Аускультативно дыхание везикулярное, проводилось во все отделы, хрипов не было. Частота дыхательных движений составляла 18 раз в минуту. Сатурация кислорода артериальной крови без оксигенотерапии была 98%. Тоны сердца были приглушены, ритм правильный, без патологических шумов. Пульс был 65 ударов в минуту, ритмичный. Артериальное давление фиксировалось на уровне 120/78 мм рт. ст. Живот был мягкий, безболезненный при пальпации. Печень не выступала из-под края рёберной дуги.

В течение первого часа от момента поступления в стационар пациенту были выполнены общеклинические и биохимические исследования крови, гемокоагулограмма, определён уровень плазменной концентрации тропонина I, электрокардиография, эхокардиография, коронароангиография. Получены следующие данные.

В общем и биохимическом анализе крови все показатели были в пределах референсных значений, кроме уровня лейкоцитов, который был повышен до 10,1х1012/л, и плазменной концентрации тропонина I, которая составляла 2,48 нг/мл при верхней границе нормальных показателей до 0,02 нг/мл.

Показатели гемокоагулограммы изменены не были.

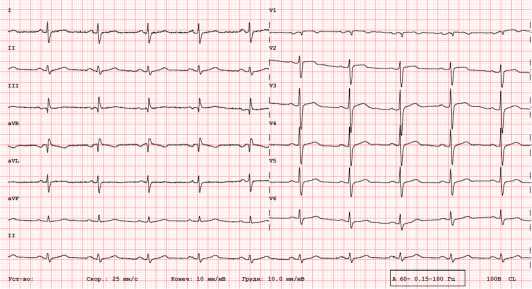

На электрокардиограмме регистрировался синусовый ритм с частотой сердечных сокращений 62 удара в минуту. Электрическая ось сердца была отклонена вправо. Выраженных данных за элевацию сегмента ST не установлено. Только при детальном рассмотрении можно было заподозрить отклонение его вверх от изолинии до 0,5 мм в отведении V2, что всё равно не является типичным проявлением повреждения миокарда. Регистрировались сглаженные зубцы Т в III и aVL отведениях (рис. 1).

Рисунок 1. Электрокардиограмма пациента Г. при поступлении в стационар

Figure 1. Electrocardiogram of patient G. upon admission to the hospital

По результатам трансторакальной эхокардиографии установлена дилатация левого предсердия до 4,5 см в 4-камерной позиции; незначительная гипертрофия миокарда левого желудочка с толщиной межжелудочковой перегородки 1,3 см, задней стенки – 1,2 см; снижение систолической функции левого желудочка с фракцией выброса 43%; акинез апикальных сегментов миокарда левого желудочка.

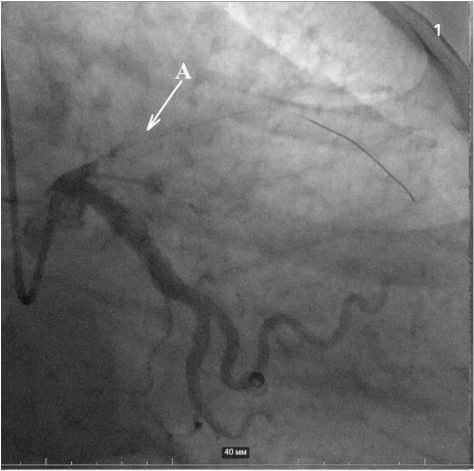

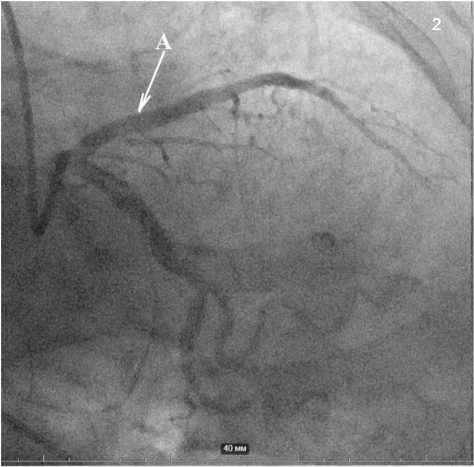

Таким образом, учитывая повышение уровня плазменной концентрации тропонина I и результаты эхокардиографии, у пациента не вызывал сомнения острый инфаркт миокарда без элевации сегмента ST, что нередко может сопровождаться невыраженными клиническими проявлениями и отсутствием изменений при электрокардиографии. При таких данных возможно проведение чрескожного коронарного вмешательства не в экстренном, а в срочном порядке. Однако данному пациенту была выполнена коронароангиогафия в течение часа от момента поступления, ввиду сложившихся социальных условий. При этом исследовании была установлена окклюзия передней нисходящей артерии от её устья, постокклюзионные отделы слабо дистально контрастировались по коллатеральным ветвям. Учитывая полученные данные, была выпол- нена проводниковая реканализация окклюзии со стентированием пораженной артерии (рис. 2).

Послеоперационный период протекал стабильно: боли в грудной клетке не рецидивировали, гемодинамика была удовлетворительной, явления сердечной недостаточности не прогрессировали, нарушения сердечного ритма не регистрировались.

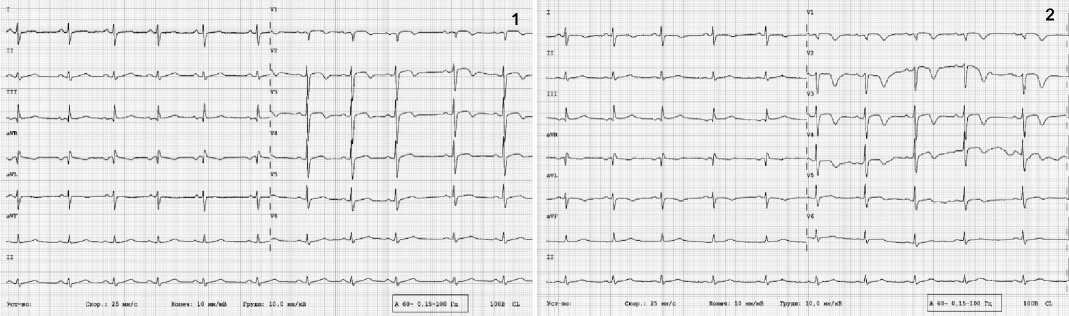

На серии электрокардиограмм отмечалась закономерная динамика для острого инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка, развившегося на фоне окклюзии коронарной артерии. На электрокардиограмме через час после проведения ко-роанроангиографии со стентированием регистрировались элевация сегмента ST в отведениях V1-V3 до 1,5–2 мм и началом формирования там же отрицательных зубцов Т, сглаженные зубцы Т в I, aVL. На электрокардиограмме через 3 дня была элевация сегмента ST в V1-V3 до 1,5–2, с более выраженными отрицательными зубцами Т там же, сглаженные зубцы Т в I, aVL (рис. 3).

После проведения стационарного этапа в полном объёме пациент был выписан с улучшением состояния для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

Рисунок 2. Коронароангиограммы пациента Г. с окклюзией передней нисходящей артерии до (1) и после (2) выполнения реканализации: А – пораженная аретрия

Figure 2. Coronary angiograms of patient G. with occlusion of the anterior descending artery before (1) and after (2) recanalization: A – the affected arethria

Рисунок 3. Электрокардиограммы пациента Г. через час (1) после проведения коронароангиографии и стентирования и через 3 дня (2)

Figure 3. Electrocardiograms of patient G. one hour (1) after coronary angiography and stenting and 3 days later (2)

Заключение

Данный клинический случай наглядно демонстрирует трудности, которые могут возникнуть при диагностике инфаркта миокарда. Он свидетельствует о необходимости настороженности врачей по поводу данного заболевания и необходимости корректного использования всех доступных методов диагностики, особенно у пациентов с не вполне типичной клинической картиной и отсутствием изменений на электрокардиограмме, которые в ише- мическом каскаде обычно предшествуют развитию клинической симптоматики. Недооценка тяжести данного пациента на амбулаторном этапе, и при поступлении в стационар, основанные на не вполне типичных клинических проявлениях и отсутствии электрокардиографических критериев, могли привести к несвоевременной диагностике и лечению острого инфаркта миокарда на фоне достаточно тяжелого поражения коронарных артерий.