Освоение и динамика духовно-культурного пространства России

Автор: Гуня Алексей Николаевич, Ефимов Андрей Борисович

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению особенностей духовно-культурного пространства России с точки зрения хозяйственного освоения и распространения православия, православного миссионерства и подвижничества. Выделены различные периоды хозяйственного освоения и истории миссионерства, которые тесно связаны с политическими этапами развития российского государства. Различаются структурные (природные, экономические, геополитические) и институциональные (правила регулирования жизни на осваиваемых территориях) факторы, объясняющие особенности освоения.

Освоение, духовно-культурное пространство, миссионерство, каноническое пространство русской православной церкви, территория России

Короткий адрес: https://sciup.org/170174121

IDR: 170174121 | УДК: 332+271.2+910.1

Текст научной статьи Освоение и динамика духовно-культурного пространства России

Данная статья посвящена анализу духовнокультурного пространства России. Учитывая обширную литературу по определению культурно-географических и духовных особенностей территории и пространства (например, Лидов, 2006; Гуманитарная география, 2004-2007; и др.), авторы сознательно сместили акцент анализа на связь православия и территории: насколько эти связи выражены, каковы изменения, особенно связанные с процессами глобализации в контексте стратегии территориального развития и освоения. В настоящее время в связи с активизацией миграционных процессов остро встает, например, вопрос, обустраивать ли барьеры на внешних границах или пытаться максимально адаптироваться и встраиваться в глобальные структуры? Немаловажным остается вопрос о том, как должно происходить освоение вну-

треннего пространства России, где в связи с демографическим спадом появились свои «белые пятна» освоения. В этом контексте важными составными элементами исследования являются:

-

• Концептуальные основы изучения духовно-культурного пространства России: что должно быть положено в основу определения духовно-культурного пространства и его маркеров? Является ли достаточным изучение только материальных объектов, имеющих, несомненно, важное духовное значение (храмы, монастыри, святые места, места жизни подвижников и т.д.);

-

• Закономерности исторического освоения духовно-культурного пространства России. В этом контексте важно не только описать, но и выделить важнейшие этапы и особенности освоения: что двигало людьми в российских глубинках, при освоении территорий за Уралом? Только ли нажива? Какой контингент людей отправился для освоения Сибири? Исследования показывают, что вовсе не на плодородные земли

переселялось крестьянство. Да и крестьянство было не бедным, скорее, из средних слоев;

-

• Факторы динамики духовно-культурного пространства России: роль природных условий, экономических и этно-демографических процессов;

-

• Внутренняя оструктуренность современного духовно-культурного пространства: есть ли центры, активные ареалы и “затухающая” периферия?;

-

• Тренды изменения духовно-культурного пространства России в контексте внутренней и внешней (глобальной) динамики: например, явные и скрытые процессы, экспансия других культур, опустение Центральной России, рост освоенности в регионах с преимущественно мусульманским населением (Гуня, Ефимов, 2016).

Авторы работы не стремились отразить все названные аспекты. Целью работы стало описание некоторых особенностей освоения и динамики духовно-культурного пространства Рос-

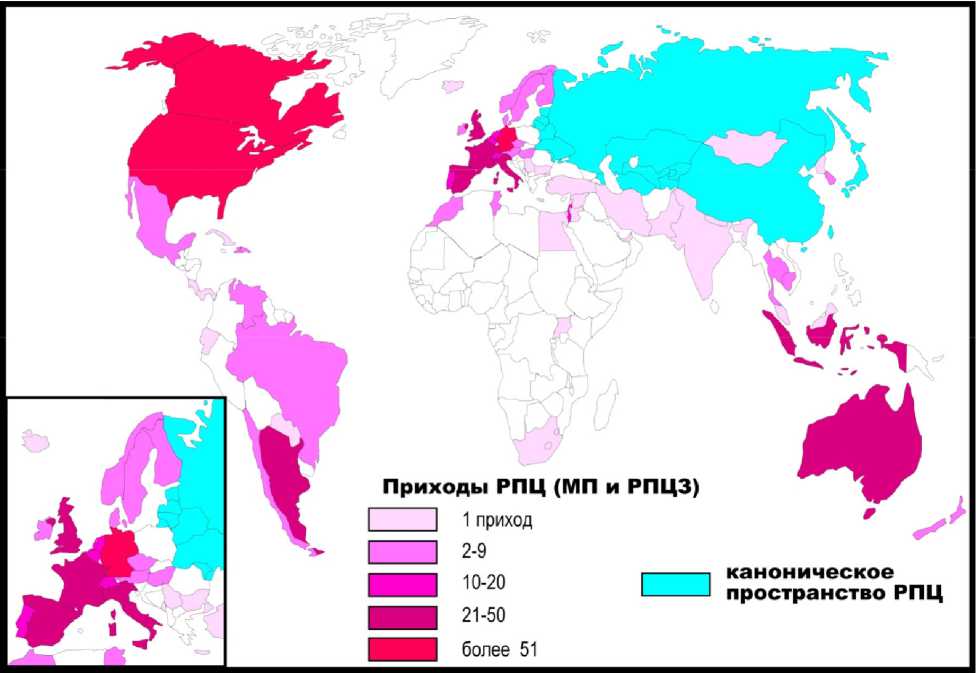

Рис. 1. Каноническое пространство РПЦ и распространение приходов РПЦ за рубежом (на основе использования данных официального сайта Московского патриархата)

сии. При этом духовно-культурное пространство России тесно связывается с православием, которое являлось и является системообразующим началом для формирования русской культуры и интегрирующим другие религии и культуры в российскую государственность.

Духовно-культурное пространство России отождествляется с территорией России, но ею не ограничивается. Учитывая взаимодействия с другими, окружающими Россию, государствами и религиями, можно выделить внешнюю «оболочку» духовно-культурного пространства России, представленную странами, не входящими в каноническое пространство РПЦ (рис. 1). Здесь видно, что растет количество приходов РПЦ. В Германии, США и Канаде число приходов превышает 50 в каждой из стран. Несколько десятков приходов имеется во Франции, Италии, Великобритании, Аргентине, Австралии. В то же время в Африке имеются приходы только в Египте, Марокко, Тунисе, Уганде, ЮАР.

Собственно каноническое пространство РПЦ охватывает территорию 15 стран, включая Японию и Китай. Дискуссии о границах канонического пространства РПЦ, обострившиеся после распада СССР и трансформации расстановок сил на мировой арене, неизбежны. Современная ситуация в целом отражает взаимоотношение канонического пространства РПЦ с другими конфессиями и геополитическими ареалами.

Наконец, само каноническое пространство РПЦ имеет сложную внутреннюю структуру митрополий и самоуправляемых церквей. Современному каноническому пространству РПЦ с его нынешней встроенностью в политическую карту мира предшествовала сложная история, состоявшая из постоянных войн за выживание. Освоение и динамика духовно-культурного пространства России тесно связана как с военными и социально-экономическими причинами, так и с распространением православия, усилением роли православных миссионеров и подвижников. Хозяйственное освоение шло вместе с успехами или неудачами на геополитической арене. Выделение периодов освоения и миссионерства может различаться в деталях, но наиболее общие исторические периоды схожи.

После крещения Руси можно выделить несколько периодов с характерными чертами духовно-культурного освоения территорий, которые тесно связаны с политическими этапами развития российского государства: 1) домонгольский (с начала крещения Руси и до 1240 года), 2) монастырский (до середины 16 века), направленный в основном на северо-восток, 3) активного расширения территории России за Урал, победы над мусульманскими ханствами и начала просвещения сибирских народов; 4) ослабление веропроповеднической деятельности в условиях закрытия 4/5 монастырей, отчетливого крена в сторону западных ценностей (18 век). Дальнейшая история миссионерства «дробится» на более мелкие периоды, что связано с переменным успехом православного миссионерства в условиях активизации других религий, прежде всего, ислама на уже освоенной территории России, наступление периода атеизма, гонений на веру и Церковь и прекращения миссионерской деятельности в России (Ефимов, 2007).

В домонгольский период социокультурное, православное и государственное освоение шли вместе, распространяясь преимущественно по городам и пригородам. Быстро воспринимается и усваивается вера и великая православная культура, в том числе в процессах хозяйственного освоения территорий (Кривошеев, 1999).

В монастырский, или монашеский, период под гнетом татаро-монгольского ига монахи и вслед за ними крестьяне шли в глубь лесов, верховьев рек и осваивали новые территории в направлении на север и на восток. Вокруг некоторых скитов и монастырей селились крестьяне, и, таким образом, вырастали села и города (Ключевский, 1892; Раймер, 1996; Кривошеев, 1999; Ивина, 1985; Ефимов, 2007; и др.).

Третий период характеризуется всплеском пассионарности, когда малые группы или отряды промысловых людей или казачества в кратчайшие исторические сроки прошли по Сибири до Тихого и Ледовитого океанов, и началось постоянное общение со многими местными народами. Эти контакты осуществлялись разными путями: как по хозяйственной и административной линиях, так и по духовно-культурной вплоть до установлений родственных связей. История этих связей богата событиями, причем существует обширная литература (Ефимов, 2007; Кривошеев, 1999; Ивина, 1985; Скрынников, 1992; Миллер, 1886; Савельев, 2002; и др.).

Следующий период связан с царствованием Петра Первого. Это время освоения Прибалтики, строительства Петербурга, войн на юге России. Одновременно идет православное и государственное освоение Сибири, дипломатические отношения с Китаем налаживаются через отправленную в эти годы в Пекин духовную миссию. Духовное просвещение Сибири организуется и проводится соратником Петра митрополитом Филофеем. Одновременно в духовнокультурное пространство России проникают новые течения протестантской Европы. Они идут в высшие слои общества и затем постепенно проникают в народ. Отсюда раздвоенность и нарушение единства народа во всех сферах жизни (Флоровский, 1937; Ефимов, 2007; и др.).

Следующие этапы характеризуются дальнейшим распространением духовности и культуры протестантской Европы в российском обществе. Продолжаются процессы разделения в различных сферах образованного общества вплоть до движения декабристов. К началу XIX века начинается возвращение части образованного общества к своим духовным и культурным православным корням. Одновременно идет православное, культурное и хозяйственное просвещение народов Сибири, Русской Америки и Дальнего Востока.

К середине XIX века просвещение многочисленных народов, населявших Российскую Империю (а их почти двести), оформляется в налаженную и поддерживаемую государством систему. Освоение окраинных земель становится системным, как в духовно-культурном, так и в хозяйственном отношениях. В хозяйственном отношении Россия начинает догонять Европу (Нестеров, 2005; Царю ..., 1996; Пивоваров, 2001).

Во второй половине XIX века духовно-культурное просвещение как русского народа (в ос новном крестьянского), так и многочисленных иных народов выходит на качественно иной уровень. Многие народы получают от миссионеров письменность, школы, храмы и возможность усвоения великой восточно-европейской культуры. Одновременно Россия делает скачок в хозяйственном развитии и в начале XX века по технологии в основных отраслях хозяйства обгоняет Европу. Начинается интенсивное хозяйственное освоение Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, северных районов. Одновременно растет раскол и противостояние в образованных классах, отказ от православной веры, своей культуры и своей государственности (Ефимов, 2007; Царю ..., 1996; Пивоваров, 2001; Журавский, 1990).

Начало XX века характерно небывалым экономическим взлетом. По оценкам Д.Менделеева, Россия должна была к 1920 году перегнать США по основным направлениям хозяйствования. Идет интенсивное духовное и культурное просвещение народа. Русская культура получает мировое признание на Русских сезонах в Париже. Ставится вопрос о всеобщей грамотности населения. Но раскол и противостояние в образованных классах растет, и Российская империя падает под ударами внутренних и внешних врагов.

Следует добавить, что в XIX и XX веках у России находятся силы, чтобы освободить многие европейские народы от турецкого ига. Духовные миссии в Китае, Японии, в Палестине успешно несут православное и культурное просвещение. Например, в Палестине создаются школы для арабов (более ста). До этого арабы почти целиком были лишены возможности получать светское и духовное образование. В США и Канаде во много раз увеличивается число приходов и воскресных школ, закладываются основы создания в будущем национальной Американской Церкви (Ефимов, Ласаева, 2012; Вернувшись..., 2005; Федоров, 2003; Фирсов, 2002; Великая Княгиня Елисавета..., 2009).

Если попытаться выявить закономерности исторического освоения духовно-культурного пространства России, а также факторы динамики духовно-культурного пространства Рос- сии (роль природных условий, экономических и этно-демографических процессов), то имеет смысл выделить две группы факторов: структурных и институциональных (Гуня 2008), влияющих на особенности освоения и динамику духовно-культурного пространства России. Структурные факторы отражены в природных и ресурсно-экономических ограничениях и условиях, определяющих скорости и направления изменения духовно-культурного пространства. Институциональные факторы определяют особенности долговременного укоренения православия в местные социально-культурные условия.

Структурные факторы вынуждали и вынуждают встраиваться в природные, экономические, социально-политические границы и ареалы. Расширение ареала православия шло в основном за счет Сибири и Дальнего Востока. Основными структурными ограничениями являлись суровые природные условия. На востоке не было сколько-нибудь значительных политических барьеров, что позволило русским первооткрывателям Сибири в достаточно сжатые сроки дойти до Тихого океана, перейти далее в Америку и освоить огромные земли вплоть до Калифорнии. Однако удержать американские территории в условиях возросшего давления со стороны США не удалось. Учитывая суровые климатические условия и распространение вечной мерзлоты, обширные территории Сибири и Дальнего Востока остаются слабо освоенными. Если сравнивать особенности освоения территории России за Уралом и территории США западнее Аппалачей, то можно выделить как похожий ряд структурных ограничителей, связанных с труднопроходимыми реками, горами, суровым климатом и др., так и аттракторов (ценные ресурсы, например, пушнина, золото и др.).

Если остановиться на анализе только структурных факторов, то будет непонятным, зачем России понадобилась такая большая территория, требующая огромного вложения денег в инфраструктуру, защиту. Некоторые нынешние экономисты заявляют о необходимости отказаться от этой ноши. Большие и необжитые территории, по мнению русского философа И. А. Ильина, - это большое бремя. Но постоянная борьба в суровых условиях за выживание помогла русскому народу закалиться, воспитать в себе новые важные качества, которые были затребованы в лихие годы и предотвратили уничтожение русского народа.

Гораздо меньше схожего в освоении Америки и Сибири выявляется при сравнении институциональных факторов и особенностей укорененности. Как отмечает ряд авторов (Ефимов, 2007; Голубчиков, 2003 и др.), русские переселенцы и миссионеры несли свою веру в новые районы бережно и не агрессивно. Они пытались перенять местные навыки в охоте, рыбной ловле, часто заключались браки с местными жителями, смешанные селения были нормальным явлением. Как результат, большинство местных народностей в Сибири и Дальнем Востоке не исчезли. Многие из них приняли православие. Другими словами, русские принимали многие местные неформальные институты (в смысле традиций и правил). Со своей стороны государство всячески пыталось вовлечь инородцев, не причиняя им вреда (и, тем более, не уничтожая их, как это было с североамериканскими индейцами), а беря их под защиту. Они становились подданными русского царя, приобретая многие гражданские привилегии.

Таким образом, освоение и динамика духовно-культурного пространства России имеет сложную историю, понимание которой необходимо для выработки современных стратегий территориального развития России. Авторы убеждены, что односторонний (экономический или политический) подходы к обоснованию и разработке такой стратегии не будут иметь успеха. Необходим междисциплинарный подход и совместная работа ученых различных направлений, в том числе, богословов, философов, культурологов и др., а также соработничество ученых, государства и церкви.

Список литературы Освоение и динамика духовно-культурного пространства России

- Великая княгиня Елисавета Феодоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Авт.-сост. А.Б. Ефимов, Е.Ю. Ковальская. СПб.: Алетейя, 2009.

- Вернувшись домой: Жизнеописание и сбрник трудов митр. Нестора (Анисимова). В 2 т. Авт.-сост. Косик О.В. М., ПСТГУ, 2005.

- Голубчиков Ю.Н. География человека. М.: УРСС. 2003, 296 с.

- Гуманитарная география. Научно-просветительский альманах. Вып. ^ГУ. Под ред. Д.Н. Замятина. М.: Ин-т наследия, 2004-2007.

- Гуня А.Н. Динамика освоения горного региона: структурные и институциональные факторы (на примере динамики расселения и землепользования в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии). Нальчик, Издательство КБНЦ РАН, 2008. 160 с.

- Гуня А.Н., Ефимов А.Б. Освоенность территории России: национально-культурные особенности и тренды. Культурное наследие России. №14. 2016.

- Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М. Изд-во ПСТГУ, 2007.

- Ефимов А.Б., Ласаева О.В. «Алеутская и Северо-Американская епархия при святителе Тихоне». М., ПСТГУ, 2012.

- Журавский А.В. Христианство и ислам: Социокультурные проблемы диалога. М., Наука, 1990.

- Ивина Л. И. Внутреннее освоение земель в России в XVI в. - Л.: Наука, 1985.

- Ключевский В. О. Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа и государства // Богословский вестник. - Сергиев Посад, 1892.- Т. 4. № 11.- С. 190-204.

- Кривошеев Ю. В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв. Дисс. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999.

- Лидов А.М. (ред.). Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., «Прогресс-традиция», 2006

- Миллер Г. Сибирская история. - СПб., 1886.

- Нестеров С.В. Словом и житием наставляя: Жизнь и труды преп. Макария Алтайского. М., ПСТГУ, 2005.

- Пивоваров Б., прот. Алтайская Духовная Миссия // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 43-49.

- Раймер И. Миссионерская деятельность древнерусского монашества. - М.: Логос, 1996.

- Савельев Е.П. Древняя история казачества. М., Вече, 2002.

- Скрынников Р. Г. Ермак. М.: Просвещение, 1992.

- Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период (17001917). М., 2003.

- Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 г.). М., Духовная библиотека, 2002.

- Флоровский Г. В, прот. Пути русского Богословия. - Париж, 1937.

- «Царю Небесному и земному верный»: Митрополит Макарий Московский, Апостол Алтайский (Парвицкий - «Невский»), 1835-1926. М., Паломник, 1996.