Освоение учителем процесса педагогического регулирования через систему повышения квалификации

Автор: Попова Светлана Игоревна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 5 (118), 2011 года.

Бесплатный доступ

Педагогическое регулирование, мышление педагога, повышение квалификации учителя, эмоциональное состояние школьника

Короткий адрес: https://sciup.org/14749940

IDR: 14749940

Текст статьи Освоение учителем процесса педагогического регулирования через систему повышения квалификации

В современный период развития общества приходится констатировать небывалый динамизм всей социальной жизни. В связи с этим вносится корректив в содержание образования – приоритетными считаются помощь личности в осмыслении проблем жизни, обретении ею личной значимости в созидании своей жизни, определение индивидуальных ценностей в окружающей действительности. Сегодня меняется парадигма взаимоотношений педагога с учащимися: вместо «ученик – учитель» рождается «человек – человек». В действительном педагогическом процессе взаимодействуют не учитель и ученик, воспитатель и воспитанник (это все социальные роли, функции), а живые люди. И в этом контексте учебный предмет – не цель, но повод и условие взаимодействия непосредственных участников воспитательного процесса.

Вместе с тем педагог, выстраивая взаимодействие с учеником, все еще ориентирован на систему внешних воздействий, рассчитанных на коррекцию поведения, сознания личности. В процессе преподавания преобладает прямая и жесткая апелляция к разуму и воле ученика и уверенность в праве учителя на категоричное требование и обязанность школьника исполнять требование. В результате возрастает эмоциональный дискомфорт, повышается уровень тревожности всех участников образовательного процесса.

Поэтому необходимо обращение к глубинным основам процесса воспитания, провозгласившим Человека как наивысшую ценность, способного осуществлять свободный осознанный выбор, быть субъектом собственной жизнедеятельности. Все это способствует направлению внимания к внутреннему миру ученика, учету и регулированию проживаемого им эмоционального состояния в контексте данной ситуации. Благодаря педагогическому регулированию эмоционального состояния школьника в процессе организуемой деятельности возможности ученика к саморегуляции постепенно возрастают и расширяются.

Цель данной статьи – представить стратегии, тактики и виды освоения учителем процесса педагогического регулирования; описать закономерности и динамику развития мышления педагога с позиций требований современного образования.

Под педагогическим регулированием понимается целенаправленное воздействие педагога на эмоциональное состояние школьника с целью поддержания или изменения характера его протекания для включения субъекта в деятельность как систему ценностных отношений во имя личностного развития. Это динамическая, гибко выстраиваемая деятельность педагога, направленная на формирование системы ценностных отношений в группе учащихся, наполненных индивидуальными смыслами.

В ходе проведенного исследования выявлены затруднения педагога, связанные с освоением учителем процесса педагогического регулирования. Следует признать, что осознание смены позиции «человек – человек» дается педагогу сложно. Одна из причин видится в четком разграничении функционально-ролевых отношений «учитель – ученик», часто исключается система взаимоотношений с позиции «человек – человек». Исследование показало, что и сам педагог чувствует себя увереннее именно в стенах школы, где он выполняет роль только «учителя», и часто теряется, не знает, как отреагировать в сложных критических ситуациях за порогом образовательного учреждения. Это позволило сделать вывод о том, что учителю легче разрешить возникшую проблему с позиции должности, а не с точки зрения личности.

Вместе с тем учащиеся уже воспринимают себя как личность и желают соответствующего отношения к себе. Приходится признать, что педагогу трудно выстраивать общение в заданном ключе. Директор школы, выступая по проблеме гуманизации образовательного процесса, сам занимает позицию «льва». Поэтому отдельные фра-

зы речи совершенно не соответствуют его невербальным действиям. Следует отметить, что, реализуя преимущественно дисциплинарную модель поведения, занимая позицию «сверху», страдает и сам педагог. Он испытывает не только эмоциональное, но и мышечное напряжение. Ориентироваться на состояние Другого лучше для здоровья самого человека. Осмысление деятельности, проработка эмоциональных отношений помогают фиксировать сознание на дискретном уровне.

Педагог часто только теоретически признает личностный и индивидуальный подходы, хотя на практике еще не готов выстраивать взаимоотношения со школьниками, коллегами, родителями с позиции «человек - человек». Нередко поведение самого педагога формируется под влиянием внешних воздействий педагогической ситуации и зависит от изменений в ней. Такой тип взаимодействия может рассматриваться как ситуативно-зависимый, адаптивный.

Основной метод учителя - это оценочная реакция на ситуацию. Поведение ученика оценивается в рамках: «хорошо - плохо», «правильно -неправильно», «можно - нельзя». Однако такой функциональный подход, оценочная реакция педагога на поступок школьника уже недостаточны. Учитель, ориентированный на понимание и учет состояния личности, акцентирует внимание при взаимодействии в первую очередь на своей внутренней системе отсчета (ценности, критерии оценок, проблемы и трудности). Задача педагога состоит в том, чтобы поддержать личность и помочь ей развить свои мысли.

Именно благодаря распознаванию и интерпретации актуального состояния школьника педагог своевременно получает информацию о значимости действующих на ученика внешних объектов. Эмоциональное состояние выполняет функцию связи между действительностью и потребностями школьника. Для нашего исследования представляют интерес выводы О. А. Коноп-кина. Он подчеркивал, что в различных феноменах и характеристиках эмоционального отражения (актуальные эмоции, их содержание, знак, модальность, интенсивность, устойчивый эмоциональный фон, уровень развития моральных чувств, эмоциональная направленность и др.) заключено отношение субъекта ко всей окружающей действительности, отражаемой сквозь призму актуальных потребностей и личностных ценностей. Поэтому эмоции являются обязательным, значимым и многообразно проявляющимся фактором внутренней регуляции различных видов и форм произвольной активности человека [3].

Сегодня учитель обращается к педагогическому регулированию с тем, чтобы инициировать произвольную активность, саморегуляцию школьника. Как только ученик становится способен самостоятельно регулировать свое поведение в зависимости от контекста ситуации, педагогическое воздействие «снимается», учитель предоставляет ученику возможность самому выстраивать систему ценностных ориентаций, накапливать собственный уникальный опыт. Педагог понимает, что, не акцентировав внимание на регулировании эмоционального состояния, он не сможет адекватно распределить и восстановить не только свои психофизиологические ресурсы, но и возможности учащихся и как следствие -эффективно выполнить деятельность, что может иметь для него и окружающих самые тяжелые последствия.

Придание социальному взаимодействию учащихся педагогического характера связано с внесением в это взаимодействие таких элементов, которыми оно не располагает и которые необходимы для овладения каждым его участником опытом социальных отношений, его интеллектуального и личностного развития [1]. Поскольку эта цель преобразует не только воспитательный процесс, но и педагогическую деятельность, которая обеспечивает его построение, возникает вопрос о стратегии поведения педагога в условиях регулирования им эмоционального состояния школьника. Г. А. Ковалев выделил три основные стратегии воздействия педагога на воспи-туемого: стратегия императивного воздействия, стратегия манипулятивного воздействия и стратегия развивающего воздействия [2; 41-49].

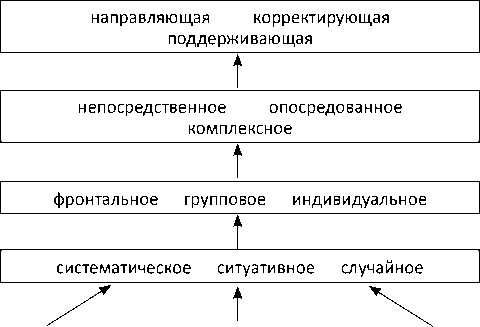

Наиболее перспективной является третья, развивающая стратегия, так как педагогическое регулирование эмоционального состояния ученика - это система развивающего взаимодействия педагога с детьми с целью формирования у последних способности быть субъектом собственной жизнедеятельности, умений строить жизнь, достойную Человека. Любая стратегия достигает результата при адекватном выборе тактических шагов. Основными линиями поведения педагога в рамках развивающей стратегии, определяющими сущность педагогического регулирования эмоционального состояния школьника, являются: поддерживающая, направляющая и корректирующая тактики. Выделенные тактики профессиональной деятельности педагога реализуются в различных видах педагогического регулирования.

По характеру включения педагога в процесс совместной деятельности регулирование бывает: • непосредственное (открытые указания, образцы действий, непосредственная коррекция состояния и отношения ребенка);

-

• опосредованное (посредством изменения контекста ситуации);

-

• комплексное (присутствуют и первый, и второй виды).

По направленности включения :

-

• фронтальное (работа со всей группой одновременно);

-

• групповое (работа в малой группе);

-

• индивидуальное (работа с конкретным учеником).

По устойчивости включения :

-

• систематическое;

-

• ситуативное (эпизодическое);

-

• случайное (непреднамеренное - по терминологии Я. Л. Коломинского).

По содержанию педагогических целей регулирование предполагает апелляцию:

-

• к эмоциям;

-

• к разуму;

-

• к действиям.

Схематично содержательная сторона развивающей стратегии педагогического регулирования может быть представлена следующим образом (см. рисунок).

Развивающая стратегия педагогического регулирования эмоционального состояния ученика

Тактики педагогического регулирования

апелляция апелляция апелляция к эмоциям к разуму к действиям

Виды педагогического регулирования

Описанные выше тактики и виды педагогического регулирования не могут рассматриваться в отрыве друг от друга в любой педагогической ситуации, связанной с общением и совместной деятельностью учащихся. Однако одна тактика или один из видов могут быть преобладающими, и зависит это от многих причин: от возраста детей, опыта их социальных контактов, уровня взаимодействия школьников, контекста ситуации, вида деятельности и др.

Педагогическое регулирование эмоционального состояния школьника базируется на различных формах взаимодействия, которые развиваются в логике перестройки уровней саморегуляции, - от максимальной помощи учителя школьникам в решении учебных задач к последовательному нарастанию их собственной ак- тивности вплоть до полностью саморегулируе-мых предметных действий и появления партнерства с учителем. Но если учение превращается в самоуправляемый процесс, то именно в этом переходе личности к саморегуляции заключены смысл динамики форм взаимодействия и их роль в развитии личности школьников.

Помочь педагогу осознать свою профессиональную позицию, освоить процесс педагогического регулирования призваны курсы повышения квалификации. Данный процесс осуществляется как через проведение курса «Педагогическое регулирование эмоционального состояния школьника» (24 часа), так и благодаря логичному встраиванию в психолого-педагогические дисциплины, преподаваемые на курсах повышения квалификации. Предложенный курс основывается на интеграции имеющихся у учителей философских, психологических и педагогических знаний об особенностях становления личности, динамике профессионального мышления и позиций педагога, отборе способов и приемов педагогического воздействия.

Приходится признать, что если вчера профессиональное мышление было функциональным, оценочным, то сегодня в изменившихся социальных условиях развития самостоятельности, ответственности и свободы личности оно уже утратило свою актуальность. Сегодня важно развитие гуманистического мышления, основанного на взаимодействии субъектов с позиции «человек - человек». Если раньше в процессе профессиональной подготовки и переподготовки учителя акцент делался на развитии познавательных процессов, то сегодня уже уделяется большое внимание развитию внутренних психических процессов, осознанию педагогом продуктивности профессиональной деятельности в современных социальных условиях.

Осознание значимости ориентации на эмоциональное состояние школьника приходит к педагогу постепенно через преодоление сложившихся стереотипов. Поэтому при подготовке и проведении занятий мы учитываем особенности самой профессии: педагог - это человек очень ранимый и в то же время консервативный , ведь он передает школьникам в основном уже «законсервированные» знания, накопленные поколениями.

При этом опора делается на уже имеющийся личный опыт учителя. Основная установка организуемой деятельности заключается в том, что прошлый опыт не должен мешать, а напротив, помочь педагогу жить в настоящем и выстраивать перспективы будущего. Суть освоения учителем процесса педагогического регулирования и состоит в том, что прошлый опыт, даже негативный, не отвергается, а становится «ступенью» для дальнейшего развития профессионала; не уменьшает, а увеличивает гибкость, адаптивность поведения, расширяет возможности вариантов поведения и осознанного выбора субъекта.

Развитие личного опыта педагога обусловлено временными характеристиками прошлого, настоящего и будущего и позволяет описать этот процесс через следующие этапы.

-

• Прошедшее постоянно присутствует в личном опыте педагога в качестве актуального, вызывая процессы его переосмысления.

-

• Этап настоящего (собственная точка зрения, убеждения, собственное мнение) ограничивает развитие личного опыта педагога, поскольку восприятие и осмысление направлено только на одну сторону педагогической реальности, не позволяя учителю рассмотреть ее всесторонне. Поэтому настоящий этап также, как и прошедший, ограничен рамками актуального опыта педагога.

-

• Третий этап развития личного опыта предполагает преодоление собственной точки зрения, придание процессу восприятия нового содержания, другой перспективы. Для этого педагогическая реальность должна не только восприниматься и осознаваться, но и воображаться. С помощью воображения учитель представляет, какой может быть педагогическая реальность, и по-иному начинает оценивать свою собственную перспективу в этой реальности. Перспективный этап требует от педагога отрицания собственной точки зрения, способности оценивать педагогическую реальность, конструировать или изменять ее образ. Выход за пределы актуального этапа собственного опыта предполагает пересмотр педагогом суждений о себе самом как о субъекте профессиональной деятельности. Это действие требует от педагога проявления активности, чтобы выявить и раскрыть новые элементы опыта, актуализирующиеся через кризис. Новое предстает как изменение прошлого педагогического образа, превращающее форму в содержание, а содержание - в форму; таким образом, пересматривается собственная позиция, потому что принимается другой образ и новая точка зрения. Переход к перспективному этапу развития личного опыта требует от педагога способности видеть будущее, преодолевать ограничения в достигнутом личностно-профессиональном развитии. Развитие опыта педагога предполагает более глубокий уровень переживаний, связанных с профессиональной деятельностью, и изменение смысловой сферы его личности. В результате этих изменений происходит обогащение, приращение целостного личного опыта.

В процессе проведения курсов повышения квалификации по освоению процесса педагогического регулирования с целью развития профессионального гуманистического мышления были выявлены следующие закономерности.

-

• Для педагога очень важно проживание успешности своей деятельности, поэтому задача преподавателя - показать ему, что и с позиции

«человек - человек» можно научиться работать легко, без создания излишнего напряжения в аудитории. Известно, что частые неудачи при решении мыслительных задач приводят к тому, что при встрече с проблемой интеллектуальные способности оказываются не в состоянии проявиться. Учитель находится под гнетом неверия в собственные силы. Поэтому педагог, вначале отказываясь включиться в тренинг, объясняет свое поведение тем, что «пока личностно не готов» или «хотелось поучаствовать, но трудно».

-

• Опыт показывает, что учителю часто неприятна прямая публичная оценка его действий, поэтому важна установка на безоценочное восприятие и ориентация на опосредованную оцен ку. Боязнь показаться неуспешным в своих суждениях и действиях связана с тем, что педагог сам преимущественно работает в поле оценочной деятельности.

-

• Приходится признать, что у многих уже сформировалось представление о критике как о чем-то негативном и оскорбительном. В результате опасение критиковать поступки других, высказывать свои пожелания коллегам часто выступает в качестве препятствия для проявления творческого, профессионального мышления. Поэтому во время занятий специально уделялось внимание умению педагогов анализировать как свои действия, так и действия коллег и адекватно воспринимать конструктивную критику как одну из точек зрения и пожеланий другого человека. Иначе учитель блокирует возможность изменений собственной позиции и препятствует развитию своих мыслительных процессов.

-

• Развитию творческого, профессионального мышления педагога часто мешают завышенная оценка значимости своих собственных идей и приверженность «единственно верному» пути решения проблемы. Поэтому важным является развитие умения слушать и слышать не только себя, но и другого.

На курсах повышения квалификации с целью освоения процесса педагогического регулирования использовались ситуации из опыта практической деятельности педагогов. В связи с этим непосредственно на занятиях вносились коррективы в методику проведения, которые способствовали эффективной динамике профессионального мышления педагога. При этом основными опорными моментами освоения учителем процесса педагогического регулирования являлись: • Аксиологический подход, который органически присущ гуманистическому воспитанию, поскольку человек рассматривается как высшая ценность общества и самоцель общественного развития. Система ценностных ориентаций представляет аксиологическое «Я», принимается личностью в качестве внутрен- него ориентира, побуждающего и направляющего его деятельность. Гуманистическая ценностная ориентация преподавателя является пусковым механизмом, проявляется в позиции, отношениях, действиях и т. д., то есть придает активность всем остальным звеньям системы ценностей. Поле ценностных ориентаций уже само поддерживает человека и мобилизует его мышление.

-

• Акцент на создании благоприятной безопасной атмосферы, способствующей возникновению состояния творческой открытости педагога. В процессе занятия создаются условия для развития личности, осуществляется ее право на индивидуальный творческий вклад, на личностную инициативу, на свободу саморазвития. С этой целью был введен принцип «Браво ошибке!», он аргументируется тем, что именно благодаря допущенной неточности мы имеем возможность узнать о том, что человеку непонятно и акцентировать еще раз внимание на данном вопросе.

-

• Изучение предложенной проблемы на четырех уровнях: методологии, теории, методики, технологии. В связи с этим, с одной стороны, для практика важна возможность применения полученных знаний в школьной жизни и выход в процессе занятий на формирование умений; с другой стороны, какие бы удивительные методики и технологии мы ни предлагали, они не будут работать, если не подготовлено профессиональное мышление педагога, не сформировано его мировоззрение. Поэтому большое внимание в работе на курсах мы уделяем методологическим аспектам, которые способствуют организации профессионального мышления. Происходит осмысление важных теоретических вопросов, выделение определенных мыслительных схем анализа, развитие культуры мышления педагога.

-

• Рассмотрение проблемы, решение мыслительной задачи осуществляется на трех уровнях профессиональной подготовки: житейско-обыденном, профессионально-репродуктивном, профессионально-творческом. Мы начинаем развивать профессиональное мышление педагога с элементарных, на первый взгляд, примеров, постепенно усложняя их и помогая педагогу «подняться» до профессионально-творческого уровня.

-

• Формирование во время занятий положительного умозрительного и первичного опыта. Известно, что при встрече с новой задачей человек стремится прежде всего использовать тот способ или метод, который в предшествующем опыте был более успешным. Педагог видит, что это несложно, наоборот, полученные знания и умения требуют от него не только душевных и физических усилий, но и дают ему профессиональную и личностную свободу. Следовательно, они работают на сохранение и укрепление ин-

- дивидуального здоровья, способствуют развитию ресурсов самого субъекта деятельности.

• Использование «эффекта синергии», когда энергия нескольких профессионалов складывается и дает лучший результат. Это проявляется и в таких ситуациях, когда сам слушатель обращается за помощью, советом к аудитории и внимательно следит за динамикой решаемого «здесь и сейчас» данного вопроса. В таких ситуациях необходимость активности самого преподавателя бывает минимальна, проблема решается самими слушателями.

• Постановка конкретных, трудных и посильных целей и обязательный рефлексивный этап по окончании каждого занятия. Известно, что чем больше усилий было затрачено на поиск нового способа решения проблемы, тем выше вероятность того, что этот способ будет применен при решении новой мыслительной задачи. На этапе рефлексии мышление педагога направляется на предыдущие этапы совместной работы, на качество их реализации, на впечатления, которые они вызвали, на собственное отношение к ним и деятельности в целом. Рефлексия проводится с выходом на следующие уровни: эмоциональный («Как Вы теперь себя чувствуете?), когнитивный («Что Вы нового узнали сегодня?»), практически-действенный («Что Вы уже завтра попробуете включить в совместную работу с учащимися?»). Данный этап очень важен в процессе освоения учителем педагогического регулирования.

В связи с этим на курсах используются различные формы активной работы со слушателями (педагогическая студия, мастерская, тренинг, игровые и дискуссионные методы, домашние задания и т. д.), которые предполагают целенаправленное развитие профессионального мышления, умений прогнозирования и рефлексирования, активизацию мотивационных ресурсов педагогов. В основе освоения процесса педагогического регулирования лежит следующее положение: педагогу важно помочь научиться работать с детьми, регулируя их динамичное эмоциональное состояние. При этом мы учитываем, что учителю сложно перестроить собственное мышление и поведение, отказаться от сформированных стереотипов мышления. Поэтому большое внимание в процессе работы на курсах повышения квалификации уделяется самой личности профессионала, формированию у педагога личностно-мировоззренческих основ профессиональной деятельности.

Целенаправленное же использование, развитие и приращение значений возможно лишь в том случае, если оно направлено на разрешение противоречий. Иначе профессиональная деятельность выстраивается часто неосознанно, педагог воспринимает возникшую проблему свернуто и действует исходя из сложившегося стереотипа. В связи с этим большое значение имеет понимание и осознание имеющегося противоречия. И тогда заместитель директора школы с удивлением констатирует: «Да, с точки зрения гуманистического взаимодействия это так, хотя я уже привыкла...»

Следует учитывать, что мышление – это субъективная сторона той целенаправленной деятельности, которая практически изменяет объективные условия, средства и объекты как личной, так и профессиональной жизни и тем самым формирует самого субъекта. Системообразующим фактором, «субстанцией» мышления выступает совместно разделенная деятельность. Большое значение имеет диалогическое мышление – внешний или внутренний диалог, раскрывающий различные, а поэтому и противоречащие друг другу стороны действительности. Большую помощь в динамике профессионального мышления от функционально-оценочного к гуманистическому играет осознание педагогом в процессе занятий на курсах, что получаемые знания и умения не только требуют от педагога приложения физических и духовных усилий, но и дают ему личностную и профессионалъную свободу. При осознании этого момента легче разрешить возникшие во время совместной деятельности противоречия.

Именно благодаря использованию активных форм и методов обучения у педагога есть возможность понаблюдать, обобщить, систематизировать свои знания с помощью таких мыслительных операций, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация. Лишь в благоприятной безопасной атмосфере возможна динамика мыслительных процессов самого человека. И тогда педагог делает удивительный вывод по окончании занятий: «Я понял, что нужно не учить и воспитывать детей, а просто жить вместе с ними».

При этом нельзя рассчитывать на быстрый результат, происходит целенаправленное, постепенное изменение профессионального мышления при условии включения педагога в совместно разделенную деятельность по освоению процесса педагогического регулирования эмоционального состояния школьника. Педагогическое регулирование рассматривается как процесс регулирования на основе высших человеческих ценностей. Помощь ученику в развитии способности быть субъектом собственной жизнедеятельности, умений строить жизнь, достойную Человека, – это самая сложная задача педагога и вместе с тем самая важная и перспективная.

Список литературы Освоение учителем процесса педагогического регулирования через систему повышения квалификации

- Байбородова Л. В. Педагогические основы социального взаимодействия в разновозрастных группах учащихся: Дис. … д-ра пед. наук. Ярославль, 1994.

- Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии -три стратегии психологического воздействия//Вопросы психологии. 1987. № 3. С. 41-49.

- Конопкин О. А. Участие эмоций в осознанной регуляции целенаправленной активности человека//Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 38-48.