От бумаги к цифре: анализ внедрения электронного правительства в России

Автор: Корзина А.А.

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Социально-экономические исследования

Статья в выпуске: 3 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Внедрение электронного правительства – процесс, направленный на повышение эффективности государственного управления, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение большей прозрачности деятельности органов власти. Активное использование информационно-коммуникационных технологий привело к актуализации вопросов эффективности и полезности цифровизации государственного управления для населения, так как остается открытым вопрос, насколько успешно внедряются и используются цифровые инструменты и площадки для двусторонней коммуникации между органами власти и гражданами и вовлечения их в процессы принятия решений. Цель исследования – систематизация и анализ эффекта внедрения электронного правительства в государственную практику для населения Российской Федерации. В информационную базу вошли труды российских и зарубежных ученых по проблемам цифровизации государственного управления. В статье использованы данные исследований и рейтингов Министерства экономического развития РФ, Министерства цифрового развития РФ, а также данные ООН. Основными базами данных для анализа послужили исследования за 2019–2025 гг., проводимые ВЦИОМ, Росстатом, аналитическим центром НАФИ, Ассоциацией больших данных, порталом «Госуслуги» и НИУ ВШЭ. Основными положительными эффектами развития электронного правительства были определены расширение перечня и повышение качества предоставляемых государственных услуг в электронном виде, усовершенствование процедуры получения информации через сокращение времени и денежных средств на обслуживание граждан в государственных учреждениях, повышение степени вовлеченности граждан и органов власти в демократические процессы и развитие информационного общества, в том числе через повышение открытости, прозрачности, эффективности и оперативности деятельности органов власти. К основным негативным эффектам внедрения электронного правительства были отнесены нарушение конфиденциальности информации, мошенничество и риск хакерских атак, а также цифровое неравенство населения. В качестве направления нивелирования негативных эффектов рассмотрены меры по повышению цифровой грамотности государственных служащих.

Цифровизация государственного управления, электронное правительство, цифровое правительство, электронное участие, электронная демократия, эффективность государственного управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147251887

IDR: 147251887 | УДК: 323.2 | DOI: 10.15838/sa.2025.3.47.4

Текст научной статьи От бумаги к цифре: анализ внедрения электронного правительства в России

Переход к цифровому взаимодействию – одна из ключевых задач, стоящих перед современной Россией. Внедрение электронного правительства является проектом, призванным повысить эффективность го- сударственного управления, улучшить качество предоставляемых услуг и обеспечить большую прозрачность деятельности органов власти. Однако, несмотря на значительные усилия и инвестиции, процесс этот сопряжен с рядом вызовов и противоречий (Мирзоахмедов и др., 2020).

Так, процесс внедрения цифровых сервисов в органы власти сталкивается со значительными барьерами, среди которых технические проблемы, связанные с нехваткой инфраструктуры, устаревшими системами и низким уровнем киберзащиты; проблемы кадрового обеспечения, включающие нехватку квалифицированных специалистов и сопротивление к изменениям, в частности у госслужащих; финансовые проблемы, в том числе стоимость внедрения новых технологий и инвестиций; правовые и нормативные барьеры и недостаток законодательной базы. Отдельным препятствием можно назвать социальные и культурные барьеры. Так, низкий уровень цифровой грамотности, психологическое сопротивление, а также недоверие к власти в целом определяет неготовность населения к нововведениям и снижает эффективность пользования цифровыми сервисами (Садыгов и др., 2025; Pérez-Morote et al., 2020).

Кроме того, по данным Департамента экономического и социального развития ООН, Россия в рейтинге индекса развития электронного правительства1 на 2024 год занимает 43 место и, несмотря на активное развитие электронных общественногосударственных отношений, все же отстает от уровня цифрового развития других стран (табл. 1).

Таблица 1. Рейтинг индекса развития электронного правительства среди стран мира на 2024 год

Страна Место Кол-во баллов Дания 1 0,9847 Эстония 2 0,9727 Сингапур 3 0,9691 Южная Корея 4 0,9679 Исландия 5 0,9671 Саудовская Аравия 6 0,9602 Великобритания 7 0,9577 Австралия 8 0,9577 Финляндия 9 0,9575 Нидерланды 10 0,9538 Аргентина 42 0,8573 Россия 43 0,8533 Лихтенштейн 44 0,8528 Составлено по: Индекс развития электронного правительства. URL:

В рейтинге индекса электронного участия2, также формируемом ООН, Россия на 2024 год занимает 25 место. Для сравнения, в 2018 году – 11 место. Таким образом, за четыре года государство опустилось в рейтинге на 14 позиций.

Исследования, направленные на выявление отношения населения к процессу цифровизации в целом, также показывают неоднозначные результаты. Данные опроса населения, проводимого компанией Ромир в 2021 году3, показали, что большинство россиян положительно относятся к процессу цифровизации. Однако в то же время 40% опрошенных согласились с тем, что цифровизация негативно сказывается на жизни людей. Основными негативными последствиями цифровизации респонденты называют утрату личных границ (37%), безработицу, вызванную роботизацией (19%), снижение уровня образования (18%), сокращение живого общения (13%) и снижение уровня культуры (11%).

Таким образом, остается открытым вопрос, насколько эффективно государство внедряет и использует цифровые инструменты и площадки для двусторонней коммуникации между гражданами и органами власти и вовлечения граждан в процессы принятия решений (Леонтьева, Санина, 2025). В связи с этим внимания заслуживает рассмотрение основных эффектов внедрения электронного правительства в государственную практику. Цель исследования состоит в систематизации и анализе основных эффектов для населения от внедрения электронного правительства в государственную практику РФ.

Основные задачи исследования:

-

1) рассмотреть теоретические основы цифровизации государственного управления;

-

2) изучить вопросы нормативного-пра-вового регулирования цифровизации государственного управления в РФ;

-

3) проанализировать ключевые положительные и негативные эффекты внедрения электронного правительства в РФ.

Материалы и методы исследования

Основным методом работы является контент-анализ законодательных актов, материалов различных аналитических агентств и научной литературы по исследуемой тематике. В информационную базу вошли труды российских и зарубежных ученых по проблемам цифровизации государственного управления. Кроме теоретических работ в статье использованы данные исследований и рейтингов Министерства экономического развития РФ, Министерства цифрового развития РФ, а также данные ООН. Основными базами данных для анализа послужили исследования за 2019–2025 гг., проводимые ВЦИОМ, Росстатом, аналитическим центром НАФИ, Ассоциацией больших данных, порталом «Госуслуги» и НИУ ВШЭ.

Научная новизна работы заключается в анализе цифрового взаимодействия граждан с органами власти: предложены хронологические этапы становления электронного правительства в России; систематизированы позитивные и негативные эффекты восприятия населением цифровизации государственного управления.

Вопросы нормативно-правового регулирования и теории

Вопросы цифровизации государственного управления обретают большую значимость при рассмотрении теоретической и нормативно-правовой базы данного процесса. По мнению Л.В. Сморгунова, цифровизация государственного управления – это «процесс трансформации культуры, организации и взаимоотношений органов государственной власти с бизнесом и обществом посредством использования новых цифровых технологий» (Сморгунов, 2021). Е.И. Добролюбова и А.Н. Старостина отмечают, что «внедрение цифровых технологий способствует развитию гражданских механизмов участия и вовлечению граждан в процесс создания и оказания государственных услуг» (Добролюбова, Старостина, 2021). Также данный процесс может изменить саму логику оказания государственных услуг и перейти от традиционной модели управления к сервисным моделям организации деятельности и учету индивидуальных потребностей граждан при взаимодействии с государством (Cordella, Paletti, 2018).

В современном мире выделяется три подхода (которые также можно назвать тремя уровнями развития) цифровиза- ции государственного управления. Первый уровень «E-government» характеризуется односторонней связью и односторонним предоставлением государственных услуг с использованием ИКТ. Второй уровень развития «Цифровое правительство» (Digital government) отличается от первого тотальной открытостью и представлением правительства как цифровой платформы (Erkut, 2020). Третий подход, основанный на концепции GovTech, характеризуется наличием доступных для всех, ориентированных на граждан государственных услуг, а также простых, эффективных и прозрачных правительственных систем (Silve, Moszoro, 2023). ОЭСР обращает внимание на то, что GovTech дополняет существующие возможности государственного сектора в области гибких, ориентированных на пользователя, адаптивных и экономически эффективных процессов и услуг. Его цель – способствовать развитию гибкого государственного сектора и повышению уровня зрелости цифрового правительства4.

М.Ю. Павлютенкова отмечает, что в России «большинство госструктур еще не переключили своего внимания с электронного правительства на цифровое с целостным планом цифровой трансформации» (Павлютенкова, 2019). Так, цифровое правительство, являясь развитием электронного правительства, уникально отличается от него, будучи всеобъемлющей концепцией и обладая рядом специфических аспектов. Таким образом, рассмотрение процесса цифровизации российского государственного управления возможно лишь на первом уровне его развития.

Внедрение электронного правительства и государственных услуг в России происходило поэтапно, начиная с 2000-х годов (рис. 1) .

Начальный этап (2002–2009 гг.)

Формирование системы (2010–2015 гг.)

Активное развитие (2016–2020 гг.)

Современный этап (2021–н. в.)

Электронное правительство

Рис. 1. Процесс внедрения электронного правительства в России по этапам

Источник: составлено автором.

Начальным этапом (2002–2009 гг.) стало создание базовой инфраструктуры, включающей в себя разработку нормативно-правовой базы. В 2002 году принята Федеральная целевая программа (ФЦП) «Электронная Россия (2002–2010 гг.)», направленная на улучшение качества взаимоотношений государства и общества, развитие ИТ-инфраструктуры и повышение эффективности государственного управления5. Ключевым событием этого периода стало принятие в 2008 году Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации6, целями которой являлись повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Основой активного развития электронного государственного управления в стране послужили «Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года», одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2004 года № 1244-р7, и «Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года», одобренная Распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 632-р8. Понятие «электронное правительство» в названных концепциях трактовалось как «новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения информационнокоммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов».

Осуществление перехода федеральными органами исполнительной власти на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде в России стало возможным, в частности благодаря открытию портала государственных и муниципальных услуг (далее – портал «Госуслуги») в 2009 году. На первом этапе он выполнял информационно-справочные функции: содержал описание госуслуг, порядок их предоставления, списки документов, необходимых для их получения, бланки и образцы заявлений, квитанции, контакты соответствующих государственных органов.

Именно с запуска единого портала госус-луг с возможностью получения услуг в электронном виде9 начался второй этап формирования системы и нормативно-правовой базы «электронного правительства» (2010– 2015 гг.).

В 2013 году Распоряжением Правительства РФ от 19 сентября 2013 года № 1699-р в редакции от 22 мая 2018 года была принята

Концепция внедрения в РФ удостоверения личности, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»10 (концепция «электронного паспорта»). В 2015 году в России началось внедрение отечественного программного обеспечения (ПО) в госсекторе для замены иностранных решений.

Этап активного развития ИКТ в государственном управлении и предоставлении услуг можно обозначить периодом с 2016 по 2020 год. В 2017 году утверждена Стратегия развития информационного общества на 2017–2030 гг.11 В целях реализации данной стратегии была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации»12, включающая в себя шесть федеральных проектов, в том числе «Цифровое государственное управление»13.

Кроме того, через 10 лет после запуска портала госуслуг, в 2019 году, произошел старт суперсервисов (например, поступление в вуз онлайн) благодаря которым стало возможным оформление документов без личного присутствия человека и бумажных заявлений. Пандемия COVID-19 стала катализатором этого процесса, ускорив цифровизацию многих аспектов жизни (Новиков и др., 2021).

Современный этап развития цифровизации в России (с 2021 года по н. в.) демонстрирует движение к созданию интегрированной и эффективной цифровой экосистемы. Обсуждение принятия «Цифрового кодекса РФ», включающего законы о цифровых валютах, данных и госуслугах, развитие и создание единой цифровой платформы го-суправления «Гостех», разработка «Единого цифрового профиля», объединяющего данные гражданина в одном месте, – все это шаги, направленные на упрощение взаимодействия граждан и бизнеса с государством, повышение прозрачности и оперативности предоставления услуг. Особенностью текущего этапа является комплексный подход к цифровой трансформации, охватывающий законодательное регулирование, технологическую инфраструктуру и пользовательские интерфейсы. Планируется полный переход на электронный документооборот в госсекторе и дальнейшее расширение искусственного интеллекта в госуслугах. Успешная реализация этих планов потребует скоординированных усилий государства, бизнеса и общества, а также постоянного совершенствования нормативно-правовой базы и технологической инфраструктуры.

Вышеперечисленные нормативные правовые акты положили начало активному использованию организациями и гражданами, а также органами государственной власти Российской Федерации информационнокоммуникационных технологий, которые с течением времени стали неотъемлемой частью жизни населения. В связи с этим актуализируется вопрос об эффективности и полезности цифровизации государственного управления исходя из целей и задач представленных выше документов.

В результате анализа основных положений нормативно-правовых актов, касающихся развития электронного правительства, а также научных работ различных исследователей по данной тематике (Макушова, 2020; Мирзоахмедов и др., 2020; Рожков, 2010; Лаврик, 2015; Никифорова, 2020; Theocharis, Tsihrintzis, 2023 и др.), были систематизированы ключевые последствия внедрения «e-government» в российское электронное правительство.

Результаты исследования

Позитивные эффекты. Основными эффектами развития электронного правительства являются расширение перечня и повышение качества предоставляемых государственных услуг в электронном виде, а также повышение удобства получения информации вследствие сокращения времени и денежных средств на обслуживание граждан в государственных учреждениях.

Основной площадкой для взаимодействия населения и государства стал единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – портал «Госуслуги»). По данным исследования ВЦИОМ 2025 года, 70% опрошенных за последний год постоянно пользуются сервисами или сайтами для получения государственных услуг, записи в лечебные учреждения (Госуслуги, ФНС, ПФР и т. д.)14.

В докладе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко сказано, что за 2023 год на Едином портале государственных и муниципальных услуг было оказано свыше 340 млн услуг, это превысило показатели 2022 года более чем на 100 млн. Количество учетных записей на 2023 год составило 109,7 млн. По сравнению с 2019 годом данный показатель вырос на 45,7 млн.

Опрос исследовательского Центра НАФИ15 2023 года показал, что большинство россиян (74%) в случае, если им понадобится получить государственную услугу, предпочтут это сделать с помощью соответствующих цифровых платформ. Основными преимуществами цифровых госуслуг, по мнению опрошенных, являются отсутствие необходимости очного присутствия (55%), высокая скорость получения услуги (39%) и возможность воспользоваться большинством сервисов в одном приложении (35%).

Министерство экономического развития РФ (далее – Минэкономразвития) проводит регулярный мониторинг качества предоставления государственных и муниципаль- ных услуг16. Данные, полученные за первый квартал 2025 года, показали, что средняя оценка заявителями качества предоставления федеральных услуг составила 4,44 балла, региональных и муниципальных услуг – 4,77 балла. Стоит также отметить, что доля запросов населения на получение госуслу-ги, которые в дальнейшем были обжалованы, составляет лишь 0,1% всех запросов (как федеральных, так и региональных и муниципальных услуг). Примечательно, что по сравнению с данными за первый квартал 2023 года17 средняя оценка заявителями качества предоставления федеральных услуг выросла на 0,47 балла (с 3,97 до 4,44), региональных и муниципальных услуг на 0,79 балла (с 3,98 до 4,77; табл. 2).

Таблица 2. Показатели мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг за 2023 и 2025 годы

|

Вид услуг |

Средняя оценка качества предоставления услуг (в баллах) |

Изменение (+/-), 1 квартал 2025 года к 1 кварталу 2023 года |

|

|

1 квартал 2023 г. |

1 квартал 2025 г. |

||

|

Федеральные услуги |

3,97 |

4,44 |

0,47 |

|

Региональные и муниципальные услуги |

3,98 |

4,77 |

0,79 |

|

Составлено по: Данные регулярного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг Министерства экономического развития РФ. |

|||

По данным Росстата, на 2020 год 72% населения полностью удовлетворены качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг только 1% респондентов18.

Кроме портала «Госуслуги» в структуру электронного правительства входит Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), благодаря которой возможен санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан и должностных лиц) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах19. ЕСИА является одним из проектов деятельности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минцифры) по внедрению цифровой идентификации – электронного способа подтверждения личности гражданина или юридического лица в различных жизненных ситуациях20.

18 сентября 2023 года вышел Указ Президента РФ № 695 «О предоставлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий»21. В указе отмечено, что предоставление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации (далее – сведения) в электронной форме возможно через использование мобильного приложения «Госуслуги» на добровольной основе.

Несмотря на разработку концепции цифровых паспортов и планового их выпуска уже в 2023 году, Минцифры в 2022 году замо- розило проект, что было обусловлено началом специальной военной операции (СВО)22. Однако стоит отметить, что готовность и желание населения перейти на цифровое подтверждение личности официальные службы начали изучать еще до возникновения пандемии COVID-19 и начала СВО. В опросе населения ВЦИОМ23 в 2019 году было выявлено, что треть (31%) респондентов хотели бы оформить для себя электронный паспорт. Однако, если бы был выбор между бумажным и электронным паспортом, то отказались бы от бумажного и перешли на электронный документ только 25% опрошенных.

Таблица 3. Топ-5 преимуществ и недостатков внедрения электронного паспорта по мнению населения в 2020 году, %

Преимущества* % Недостатки** % Нет преимуществ / бумажный лучше 28,0 Доступность данных для третьих лиц / доступность личной информации 24,0 Не потеряешь / не украдут / не боишься потерять 9,0 Защита информации / ненадежный / могут взломать / больше будет мошенничества 17,0 Не нужно носить с собой / не нужно носить бумажный 6,0 Могут быть сбои в системе / базе данных / ненадежная электронная система 8,0 Удобнее в использовании, практичнее 5,0 Проще потерять / данные могут быть утеряны 3,0 Долговечность / не так портится, рвется / износостойкость / не пачкается / не мокнет 4,05 Нет собственного контроля / нет на руках 3,0 * Формулировка вопроса: «На Ваш взгляд, чем электронный паспорт лучше бумажного, какие у него преимущества?» (открытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных). ** Формулировка вопроса: «А чем электронный паспорт хуже бумажного, какие у него недостатки?» (открытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных). Составлено по: Электронный паспорт: за и против / ВЦИОМ. 2020 г. URL:

В 2020 году24 доля населения, которое хотело бы оформить для себя электронный паспорт, снизилась с 31 до 16%. Среди преимуществ внедрения электронного паспорта респонденты отметили удобство («не потеряешь / не украдут / не боишься потерять», «не нужно носить с собой / не нужно носить бумажный», «удобнее в использовании, практичнее»), а среди недостатков – доступность личной информации третьим лицам, ненадежность и отсутствие защиты информации (табл. 3) .

По данным Росстата за 2020 год, 69% населения зарегистрировано на портале госус-луг, из них только 5% имеет личную электронную подпись25.

Вторая группа положительных эффектов цифровизации государственного управления связана с рассмотрением взаимодействия населения и государства на арене политической деятельности. Так, еще одним следствием является повышение степени вовлеченности граждан и органов власти в демократические процессы и развитие информационного общества, в том числе через повышение открытости, прозрачности, эффективности и оперативности деятельности органов власти.

Вовлеченность граждан в политические процессы и управленческие решения особенно актуальна в связи с цифровизацией общественно-государственных отношений и развитием информационного общества. Концепции открытого правительства и прозрачности являются новыми парадигмами, которые делают акцент на доступе к данным и их повторном использовании, тем самым способствуя взаимодействию и инновациям (Manoharan et al., 2023). Граждане становятся активными участниками процесса предоставления государственных услуг, а не пассивными получателями. Открытое правительство и повышение качества участия граждан оказы- вают положительное влияние на общественное доверие к правительству (Moon, 2018).

Благодаря использованию цифровых платформ создаются пространства для открытого диалога, формируются новые структуры публичной коммуникации, развивается оперативная обратная связь. Так, участие населения в политической жизни страны становится все более реальным и эффективным, что способствует формированию электронной демократии (Ерохина, 2022).

Электронная демократия, с одной стороны, дает возможность населению принимать участие в работе государственных органов, и с другой – государственным структурам более быстро и эффективно реагировать на запросы общества. Указанное понятие включает использование электронной площадки в качестве средства политической информации в гражданском обществе (Лаврик, 2015). Как отмечают Н.С. Чимаров и А.М. Сергиенко, цифровое взаимодействие граждан с государством «способствует более активному их (граждан) вовлечению в процессы формирования представительных органов власти, а также обеспечивает поддержание в обществе необходимого уровня доверия населения к электоральным процедурам, соответствующим общему замыслу электронной демократии» (Чимаров, Сергиенко, 2021). Одним из направлений развития электронной демократии в России является внедрение электронного голосования (ДЭГ) при проведении выборов различных уровней (Москаленко, 2022).

Впервые ДЭГ было применено в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве в ходе выборов депутатов городской думы. Оно проводилось в качестве эксперимента на основе регионального закона от 22 мая 2019 года и федерального закона от 29 мая 2019 года. По данным ЦИК, возможностью электронного голосования воспользовались 10,2 тыс. избирателей из 11,2 тыс. подавших заявления. В целом при помощи

ДЭГ проголосовали 9,95% от всех принявших участие в выборах26.

В мониторинге ВЦИОМ о дистанционном электронном голосовании27, проводимом с 2019 по 2024 год, было выявлено, что за пять лет доля тех, кто хорошо знает о возможности проголосовать на выборах удаленно, выросла с 18 до 47%, причем на 2024 год положительно относятся к внедрению и распространению возможности ДЭГ по всем регионам России 63% респондентов. В целом по сравнению с 2019 годом данный показатель остался на том же уровне.

На 2024 год треть опрошенного населения предпочитает дистанционное голосование, в то время как 63% остаются верными голосованию на избирательном участке. Среди основных преимуществ ДЭГ опрошенные отмечают удобство и экономию времени (81%), а также возможность проголосовать из любого места и в любое время при сильной занятости (28%). Основной причиной очного голосования респонденты называют недоверие к электронному голосованию и избирательной системе в целом.

И.А. Дамм, Е.А. Акунченко и Н.В. Щедрин отмечают, что «доверие к органам государственного и муниципального управления не может быть сформировано без обеспечения свободного доступа к социально значимой информации об их деятельности». Здесь следует выделить и термин «информационная открытость». Данное понятие характеризуется в общем виде как обеспеченная возможность получения достоверной информации заинтересованными субъектами (гражданами, их объединениями и пр.) о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (Дамм и др., 2019).

В России получение достоверной информации, а также существование прямого и открытого диалога между государством и обществом стали возможными благодаря внедрению государственных пабликов (официальных сообществ органов власти и их подведомственных учреждений в соци- альных сетях и мессенджерах), которые ведутся в рамках закона от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»28.

В качестве основных используемых государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями ресурсами для создания своих официальных страниц распоряжением Правительства РФ от 02 сентября 2022 года № 2523-р29 определены социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Однако в последнее время такой платформой также стали «Telegram» и «Viber» (Леонтьева, Санина, 2025).

В новости, опубликованной на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отмечено, что «за 2024 год аудитория госпабликов выросла более чем на 5 млн и составила около 53 млн человек. В среднем каждый пользователь подписан на три и более страницы». В 2024 году по сравнению с 2023 годом выросло ежемесячное число реакций, которые собирают публикации (со 100 до 140 млн)30.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного осенью 2024 года31, треть (33%) респондентов читали и просматривали официальные страницы органов власти и госучреждений. По сравнению с данными за май 2024 года показатель увеличился на 3 п. п.

(с 30 до 33%). Несмотря на это, лишь 10% населения назвали госпаблики главным источником новостей о событиях в своем регионе. Основным источником остается интернет (новостные, аналитические и официальные сайты), что отметили 40% опрошенных.

Кроме возможности получать актуальную и проверенную информацию о деятельности органов и организаций, госпаблики также предоставляют возможность населению с помощью виджетов Платформы обратной связи обратиться в орган или организацию и получить оперативный ответ32. Минцифры на регулярной основе составляет рейтинг «по исполнению положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и рейтинг «субъектов Российской Федерации по внедрению Платформы обратной связи».

По данным рейтинга субъектов Российской Федерации по исполнению положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»33, на ноябрь 2024 года в красной (отстающей) зоне оказались лишь шесть регионов страны. В зеленой (развитой) зоне находятся 57 субъектов государства, которые в свою очередь занимают в списке с 1 по 20 место. В рейтинге субъектов Российской Федерации по внедрению Платформы обратной связи34 за 2024 год

55 регионов занимают с 1 по 35 место. Только в семи субъектах страны отмечено недостаточное внедрение данной платформы.

Негативные эффекты. Представленный выше анализ показал, что, несмотря на возможности цифровизации, население страны опасается переходить в «цифровой мир». Так, главными негативными последствиями цифровизации госуправления можно назвать нарушение конфиденциальности информации, мошенничество и риск хакерских атак.

Объединение государственных баз данных в единую систему может привести к нарушению защиты информации о личной жизни любого гражданина. Как отмечает О.М. Макушева, «существующие базы данных многих государственных организаций (например, паспортных столов) часто переходят в разряд «краденых» и реализуются открыто. При этом преимущество для электронного правительства (e-Government) блокчейна в отличие от существующих типовых баз данных заключается в максимальной защите информации от искажения, несанкционированного изменения, исключении коррупционных составляющих» (Макушева, 2020).

Россия в рейтинге Глобального индекса кибербезопасности 2024 года отнесена ко второму уровню («прогрессирующий», Advancing) вместе с такими странами, как Канада, Китай, Израиль, Швейцария. Максимальные баллы набрали усилия России в правовой и организационной плоскостях. Принимаемые технические меры оценены на 16,59 по 20-балльной шкале35.

По данным исследования НАФИ, проведенного в 2024 году, государственные интер-нет-сервисы входят в топ-3 самых надежных операторов персональных данных (это отметили 68% опрошенных). Примечательно, что с 2017 года показатель вырос на 16 п. п. (с 52 до 68%). Однако в то же время населе- ние все чаще снимает с себя ответственность за обеспечение безопасности своих персональных данных. Так, «доля тех, кто согласен с утверждением «Безопасность моих персональных данных в интернете должны обеспечивать владельцы сайтов, провайдеры сервисов, государство, а не я сам», за 7 лет выросла на 13 п. п. (с 55% до 68%). А доля тех, кто уверен в том, что может сам защитить свои данные, сократилась на 4 п. п. – с 44% до 40%»36.

В 2021 году ВЦИОМ совместно с Ассоциацией больших данных представили результаты опроса об отношении россиян к сбору, использованию и безопасности личных данных37. Исследование показало, что преобладающая часть россиян (74%) чувствуют себя незащищенными. Почти половина опрошенных (49%) заявила, что основная причина утечек данных – это злоупотребление полученными данными стороной, которая имеет к ним доступ. Больше трети населения (37%) считает, что государственные компании используют полученные данные для подтверждения личности. Еще 32% опрошенных одним из направлений работы называют упрощение процедуры получения услуг. Однако были отмечены и негативные мотивы использования личных данных: «Чтобы взять под контроль жизнь людей» (26% респондентов), 1/10 часть назвали одним из мотивов незаконную продажу персональных данных.

По данным опроса ВЦИОМ весной 2024 года, 68% опрошенных – пользователей интернета опасаются за сохранность личной информации. Почти половина респондентов (44%) не уверены в своей способности защитить личные устройства (компьютеры, смартфоны и прочее) от онлайн-угроз, таких как вредоносные вирусы и программы или кибератаки38.

Второй группой негативных последствий является цифровое неравенство населения, заключающееся в уровне социальных преимуществ, которые получают пользователи при полноценном использовании цифровых платформ. Цифровое неравенство населения затрагивает различные аспекты жизни человека. Оно может проявляться как в доступе к электронным источникам информации, так и в наличии и отсутствии необходимых информационных навыков. В связи с этим исследования цифрового неравенства можно рассматривать с двух сторон: анализ доступности интернета и информационных технологий для человека и исследование цифровой грамотности населения.

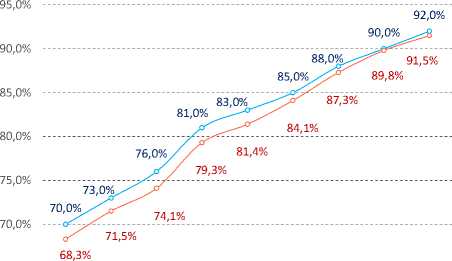

Использование населением сети

Интернет на постоянной основе замеряет Росстат39. На рис. 2 представлена динамика количества пользователей сети Интернет, в том числе доли населения, являющегося активными его пользователями. На графике видно, что за восемь лет численность пользователей сети Интернет выросла на 22 п. п.

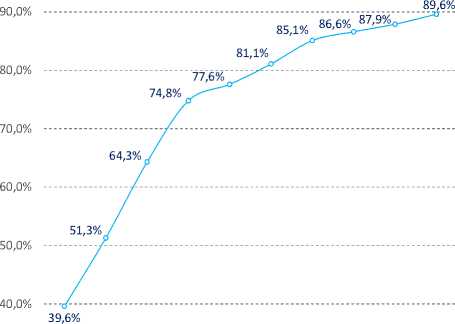

На рис. 3 отражена динамика доли населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг. За последние пять лет рост показателя составил 12 п. п. В целом за девять лет наблюдений доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, выросла более чем в два раза.

Несмотря на то что население России активно пользуется интернетом, доступность информационных и компьютерных технологий в стране отстает от развития других стран (в частности стран ОЭСР). По данным НИУ ВШЭ, доступ к широкополосному интернету в домашних хозяйствах в 2022 году имело 87% населения, что проигрывает в сравнении с другими развитыми странами: Республика Корея – 100%, Финляндия – 98%, Великобритания – 97%40.

Кроме того, наблюдается территориальный разрыв в уровнях доступа между город-

100,0%

65,0%

60,0% 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

—о— Численность пользователей сети Интернет на 100 человек населения (в %)

—о-Доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, в общей численности населения (в %)

Рис. 2. Динамика количества пользователей сети Интернет, %

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL:

30,0%

20,0% 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Рис. 3. Динамика доли населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг в общей численности населения, получившего государственные и муниципальные услуги, %

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: ским и сельским населением41. По данным НИУ ВШЭ 2020 года, в городской местности доступ к интернету имели 83% населения, что на 11 п. п. больше, чем среди жителей сельской местности (72%)42. Еще больше видна разница в доступе к широкополосному интернету (81% против 66% соответственно).

Исследование цифрового неравенства и цифровой грамотности населения в Российской Федерации обусловлено явной нехваткой знаний и навыков населения для электронного участия, вследствие чего в стране активно развивается политика цифрового благополучия и повышении цифровой грамотности населения (Груздева, 2023).

В докладе НИУ ВШЭ 2021 года «Оценка цифровой готовности населения России» были представлены данные по исследованию цифровой грамотности населения и взаимосвязи уровня цифрового развития человека с его доверием к цифровым сервисам43. В целом была выявлена ключевая зависимость уровня цифровой готовности населения к использованию цифровых сервисов и технологий от уровня владения цифровыми компетенциями и уровня цифрового доверия. Также анализ показал относительно низкий уровень финансовой грамотности опрошенных: 60% респондентов обладают базовым уровнем цифровой грамотности, 20% – средним уровнем цифровой грамотности и лишь 3% имеют продвинутый уровень цифровой грамотности.

В исследовании НИУ ВШЭ 2022 года44 было выявлено, что больше трети опрошенного населения (36%) приходилось за последние полгода помогать членам семьи совершать какие-либо действия в интернете или с цифровыми устройствами. При этом 1/5 всех респондентов отметили, что им самим приходилось обращаться за помощью к членам семьи для совершения каких-либо действий в компьютерной и информационной сфере.

Регулярные исследования НАФИ также дают комплексную оценку цифровых компетенций российского населения в формате индекса цифровой грамотности45. На 2024 год индекс составил 71 п. п. из 100 возможных. Необходимо отметить, что данные за последние три года исследования стабильны. В результате измерения индекса цифровой грамотности были выявлены сильные и слабые цифровые компетенции населения. Так, наиболее развитыми являются навыки работы с информацией в интернете (работа в соцсетях, в браузере и т. д.) и работы с файлами. Наименее развитыми являются навыки настройки программного обеспечения, совместная работа над документами и знание основ безопасности персональных данных.

Говоря о роли цифрового неравенства в процессе общественно-государственных отношений в цифровой среде, необходимо затронуть и проблему цифрового образования государственных служащих. Как отмечают S. Theocharis и G.A. Tsihrintzis, необходима образовательная подготовка государственных служащих в информационной сфере, направленная на приобретение необходимых знаний для эффективного выполнения своих обязанностей. Исследователи называют положительные эффекты такого обучения: уменьшение количества проблем, связанных с использованием технологий электронного правительства; помощь в разработке инструментов и приложений; укрепление стратегии электронного правительства и внутренней культуры работы; распространение и передача опыта и знаний (Theocharis, Tsihrintzis, 2023). Измеряя уровень цифровизации, государственные служащие могут повысить прозрачность, облегчая мониторинг и оценку государственных услуг, тем самым повышая подотчетность перед заинтересованными сторонами (Urs et al., 2025).

Заключение

Внедрение электронного правительства в России привело к значительным положительным изменениям, таким как повышение удобства и доступности государственных услуг, рост прозрачности и оперативности взаимодействия граждан с органами власти, а также развитие цифровых инструментов для участия в демократических процессах. Однако процесс цифровизации сопровождается рядом вызовов, включая проблемы кибербезопасности, нехватку квалифицированных кадров, цифровое неравенство и недостаточный уровень цифровой грамотности населения. Кроме того, стремительное развитие технологий требует от правовой системы гибкости и способности оперативно адаптироваться к новым реалиям. Важной задачей остается устранение правовых барьеров, связанных с внедрением инноваций, обеспечением информационной безопасности и защитой персональных данных. Только при условии постоянного обновления и совершенствования нормативно-правовой базы возможно устойчивое развитие электронного правительства, ориентированного на потребности граждан и бизнеса.

Для дальнейшего успешного развития электронного правительства необходимо усилить меры по защите данных, расширить доступ к цифровым технологиям для всех групп населения и продолжить образовательные инициативы в сфере цифровой грамотности.