От находок угольной гальки к открытию месторождений (к 100-летию Печорского угольного бассейна)

Автор: Астахова И.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (350), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории открытия угольных месторождений в связи со 100-летием Печорского угольного бассейна. Показаны этапы геологических исследований, начиная с отдельных находок угля и их упоминания в публикациях ученых. Обращено внимание на важность экспедиции под руководством А. А. Чернова в 1924 г. Освещены важнейшие результаты научной работы А. А. Чернова, приведены отрывки из полевых дневников. Рассмотрены вопросы научного обоснования Печорского угольного бассейна.

Уголь, чернов, экспедиция, печорский угольный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/149145212

IDR: 149145212 | УДК: 55+550.9 | DOI: 10.19110/geov.2024.2.4

Текст научной статьи От находок угольной гальки к открытию месторождений (к 100-летию Печорского угольного бассейна)

ного песчаника как формации, в которой присутствуют благонадежные месторождения каменного угля» (Антипов, 1858, с. 5). Отрядами были обнаружены пластовые проявления каменного угля в слоях черных и серых глин на реках Щугор, Соплес, Печоре (д. Позорха), Большой и Малый Аранец, Большая Сыня, Шаръю. Исследования качества углей позволили отнести их к бурым с содержанием углерода до 42.04 %, а также сделать вывод о практической бесперспективности месторождений в связи с небольшим распространением.

Промышленник М. К. Сидоров поручил купцу М. Н. Латкину собрать сведения о залегании каменного угля на р. Печоре для обеспечения судоходства. В 1855 г. заведующий брусоточильным предприятием В. Комлин с крестьянами А. Кузнецовым и В. Андреевым нашли каменный уголь в Усть-Сысольском уезде по р. Илыч, на правом берегу р. Щугор, по р. Соплес. В Мезенском уезде обнаружены выходы угля по рекам Б. и М. Аранец, Сыне, Хырмор, впадающей в р. Усу, по р. Малая Уса, в бассейне рек Косьмы, Цильмы, Ижмы. Все эти месторождения были осмотрены и исследованы М. К. Сидоровым и его доверенными М. П. Золотиловым и Г. Степановым в 1860—1861 гг. В связи с этим в 1864 г. М. К. Сидоров просил об отводе ему некоторых месторождений для разработки, но Управление Архангельской губернии отказало. Однако образцы каменного угля с р. Аранец, где «напластование их толщин до 14 и длиною до 350 футов», были представлены неоднократно на разных выставках (Сидоров, 1881, с. 168).

В 1879 г. И. Ф. Шмальгаузен в журнале «Труды Санкт-Петербургского общества естествознания» описал выходы углей на р. Усе и привёл первые сведения об ископаемой флоре Печорского бассейна (Шмальгаузен, 1879). Материалом для исследования служили образцы, собранные при геологических исследованиях А. И. Антипова в 1857 г. и А. А. Штукенберга в 1874 г. с правого берега р. Печоры ниже д. Аранец. Ученый отметил сходство печорской флоры с уже изученной им флорой Кузнецкого и Тунгусского бассейнов и отнес ее к юрскому возрасту. В 1886 г. К. Д. Носилов в журнале «Записки минералогического общества» сообщал о каменных углях на Северном Урале (Носилов, 1886). В 1888 г. В. Ф. Алексеев в «Горном журнале» опубликовал результаты анализов печорских углей (Алексеев, 1888). В 1908 г. И. М. Красноперов в журнале «Землеведение» описал каменные угли на р. Цильме (Красноперов, 1908). О печорском угле в 1909 году рассказал журнал «Русское судоходство» (Попов, 1909), а также И. В. Шабалин в книге «Ухтинский нефтеносный район» (Шабалин, 1909). В 1911 г. о печорских углях в своей книге писал В. Н. Мамонтов (1911), а журнал «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера» сообщал об углях по рекам Ижме, Айюве, Дресвянке, Цильме, Усе, Печоре и Илыч (Латкин, 1911).

Сведения о находках угля на реках Нече, Инте, Б. и М. Сыне, Усе приведены в работе инженера-геолога М. С. Волкова, в которой указано, что данные образцы были обнаружены местным жителем И. Н. Сорва-чевым и вологодским дворянином, чиновником по крестьянским делам П. П. Матафтиным. В 1912 г. они были переданы для исследования академику Ф. Н. Чернышеву (Волков, 1931). Дополнительно указано, что точного местонахождения описанных обнажений и образцов не имеется, что затрудняет сравнительный анализ качества углей. В конце публикации приводилась благодарность Н. А. Кулику за предоставленные материалы, к которым, возможно, имел доступ ученый после смерти Ф. Н. Чернышева в 1914 г.

Крупным обобщением по угольной базе России стал на тот момент коллективный труд «Очерки месторождений ископаемых углей России», изданный в 1913 г. Геологическим комитетом для XII Международного геологического конгресса «The Coal Resources of the World». В работе приводятся сводные данные по открытым ископаемым углям, начиная от западных границ России до Тихоокеанского побережья. Однако в предисловии указывалось, что «в очерк не вошли угли Архангельской губернии, встречающиеся в виде тонких пропластков среди артинских и юрских слоев и, по-видимому, лишенные практического значения» (Очерк ..., 1913, с. VI).

Результаты экспедиции А. А. Черновав 1924 году

После Октябрьской революции в 1920 году была создана Северная научно-промысловая экспедиция, которая изучала производительные силы Русского Севера с целью их практического использования. В 1921 г. был организован Верхнепечорский отряд под руководством А. А. Чернова, который проводил исследования в верховьях притока р. Печоры на р. Илыч. Были обнаружены залежи графита, имеющие протяженность свыше 23 верст (Краткий ..., 1921).

В 1923 г. исполнительным комитетом Коми автономной области (Коми АО ) в Усинском районе были организованы разведочные работы под руководством Г. П. Семяшкина. Работала экспедиция в районе нижнего течения р. Усы. В четырех скважинах на р. Нече был обнаружен каменный уголь. Результаты бурения и образцы каменного угля были направлены в Госплан, что стало первым шагом к открытию Печорского угольного бассейна. Уже 3 июля 1924 г. на заседании президиума исполнительного комитета Коми АО было принято решение о дополнительном финансировании геологического отряда А. А. Чернова для расширения экспедиционных работ 1 . На основании сведений работ Неченской экспедиции А. А. Чернов с шестью научными сотрудниками изменил ранее намеченный маршрут, и летом 1924 г. геологи начали работать в бассейне р. Косью.

Отряд В. А. Варсанофьевой в 1924 г. продолжил исследования в бассейне р. Илыч. Отряд Т. А. Добролюбовой производил исследования по рекам Подчерем и Щугор, были детально исследованы выходы каменноугольных пород и собрана богатая фауна.

Отряд Е. Д. Сошкиной в сопровождении коллектора Г. А. Чернова описывал разрезы от р. Усы до устья р. Косью. На р. Б. Инта, правом притоке р. Косью, при впадении р. Угольной, в обнажении между полого залегающими песчаниками и глинистыми сланцами в расчистках было вскрыто два угольных пласта мощностью 0.57 и 1.5 м. Это было начало открытия Интинского угольного месторождения.

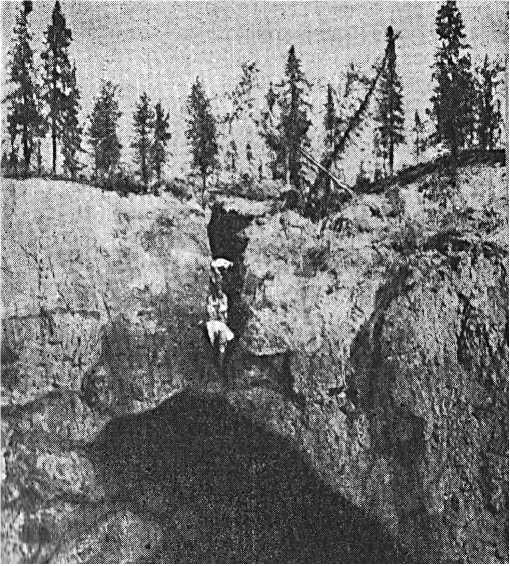

Отряд А. А. Чернова с М. И. Шульгой-Нестеренко и студентом В. П. Тебеньковым производил исследования бассейна р. Косью до устья Каменки и по р. Кожым. В полевом дневнике А. А. Чернова указано, что на р. Косью отряд прибыл 14 августа. На следующий день были изучены отложения вблизи д. Дресвянка и отмечены ледниковые отложения в строении берега (рис. 1). В своем дневнике А. А. Чернов сделал замечание, что впервые разведку на уголь и буровые работы здесь проводил П. П. Матафтин, который приезжал совместно с И. Н. Сорвачевым.

Рис. 1. Река Неча, левый приток Косью. Первое угольное ущелье (Чернов, 1940)

Fig.1. Necha River, left tributary of Kosyu. The first coal finds (Chernov, 1940)

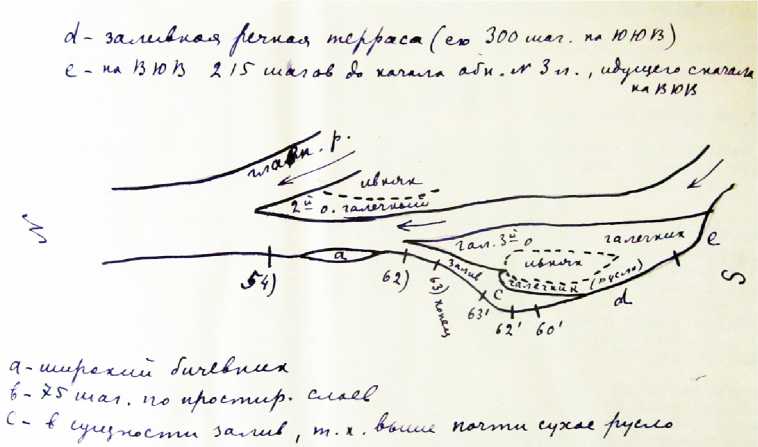

25 августа на отмели выше рек Нечи и Б. Инты были обнаружены три куска углей, также указаны находки угля и по р. Б. Сыръюга. Сплавляясь по р. Черной, А. А. Чернов описал рельеф, берега с железистыми конкрециями и выходами торфяника. В устье реки на галечном островке была обнаружена угольная галька. Далее в дневнике приводится описание обнажений вверх по р. Косью до Каменки. Выше устья Вой-Пендана была заложена канава, в которой была обнаружена угленосная толща. Отмечены выходы угля в виде изогнутых и полого залегающих пластов (рис. 2).

Далее в южном направлении приводится описание обнажений, представленных песчаниками с прослоями галечника и глин. Местами указывается обнаружение гальки бурого угля. В конце описанного разреза было обнаружено окаменелое дерево с угольными прослойками до 2 см. По углистым прослойкам было установлено, что свита вверх по реке падает на юг с углом, не превышающим 18°. Были отобраны 8 проб. А. А. Чернов дал описание: «… уголь блестящий тускло, с ровным и поперечным изломом, рассыпается на кусочки…». Было установлено, что «в бассейне Косью залегают две группы углесодержащих осадков: одна ниж-непермского-артинского возраста, другая более юного, чем артинский, предположительно верхнепермского возраста» (Чернов, 1925, с. 50).

-

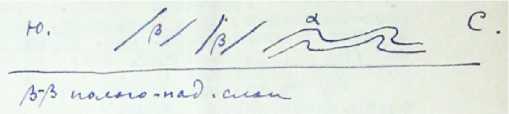

28 августа отряд А. А. Чернова прибыл на р. Кожым. Маршруты пролегали вверх по течению реки, и расстояние от обнажений и точек наблюдения дается в шагах (рис. 3). В первых трех обнажениях А. А. Чернов

Рис. 3. Схема маршрута по р. Кожым из дневника А. А. Чернова. 1924 г.2

Fig.3. Scheme of the route along the Kozhym river from A. A. Chernov’s diary. 1924 2

2 Чернов А. А. Дневники р. Косью, Кожым, Сарь-юга, Б. Инта (описание рек). 1924, 1925, 1927 гг. // Фонды Полярно-Уральского производственного геолого-разведочного объединения. 1927ф. Инв. №30.

2 Chernov A. A. Diaries of the r. Kosyu, Kozhim, Sar-yuga, B. Inta (description of rivers). 1924, 1925, 1927. Funds of the Polar-Ural Production Geological Exploration Association. 1927f. Inv. No. 30. (in Russian)

Рис. 2. Зарисовка обнажения по р. Косью из полевого дневника А. А. Чернова. 1924 г.2

Fig.2. Sketch of outcrop along the Kosyu river from A. A. Chernov’s field diary. 19242

не нашел уголь и привел сводное описание пород с указанием остатков фауны. В обнажении на р. Яран-Надега-Щелье описаны выходы угля. В нем бурый уголь более плотный, обнажается более чем на 3 м над уровнем воды и уходит под галечник на 4 м. В этом же обнажении обнаружены ядра ископаемых деревьев 0.3 м в поперечнике с угольной корочкой, которые были погребены в лежачем положении. Далее по берегу были обнаружены выходы «зольных углей» мощностью до 0.4 м. По р. Чер-Яма-Щелье также были обнаружены небольшие выходы угля мощностью 0.8 м. В угле обна- ружены прослои сланца до 0.1 м, уголь хорошо кололся как по напластованию, так и по горизонтальному кливажу.

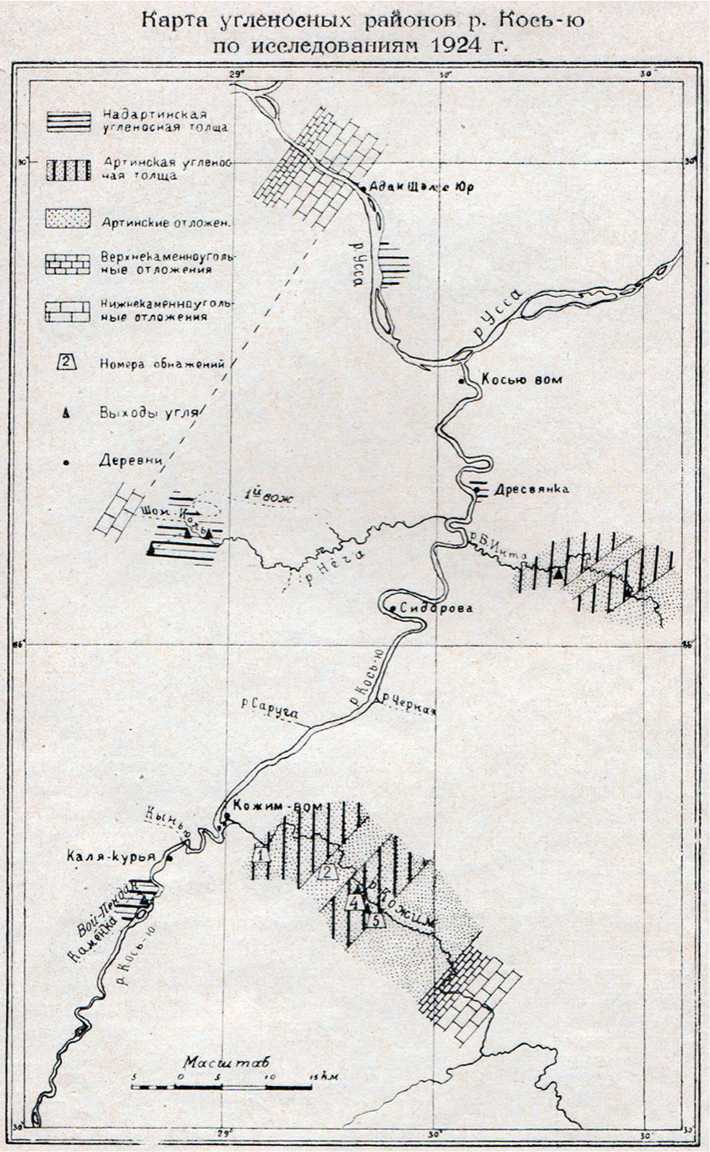

Полученные в 1924 г. материалы по угленосности в разрезах рек Нечи, Б. Инта, Кожым, Косью А. А. Чернов обобщил в работе «Угленосные районы бассейна Кось-ю в Печорском крае по исследованиям 1924 г.» (рис. 4). Основным результатом работ было выделение разновозрастных углей и установление их качества относительно возраста. Артинская угленосная толща была прослежена в виде полос в восточной части бассейна

Рис. 4. Карта угленосных районов р. Косью по исследованиям 1924 г. (Чернов, 1925)

Fig. 4. Map of coal-bearing areas at the Kosyu river according to research in 1924 (Chernov, 1925)

р. Косью на р. Кожым и Б. Инта, породы смяты в складки и продуктивные углесодержащие толщи были приурочены к синклиналям. Обнаружено, что верхнепермские угленосные осадки залегают в виде пологих складок. Анализы углей показали, что они относятся к переходным от бурых к каменным углям. В артинских углях, в отличие от верхепермских, было установлено более значительное содержание кокса, серы, и их отнесли к каменным углям (сухим или жирным газовым). Однако то, что пробы были отобраны с поверхности, позволило предположить улучшение свойств угля с глубиной. А. А. Чернов в заключение дал рекомендации к увеличению и расширению разведочных работ в бассейне р. Кожым (Чернов, 1925).

Основываясь на обнаруженных в 1924 г. выходах пластов угля и на отдельных находках угольной гальки по притокам р. Косью, которые к тому времени не были экспедиционно изучены, А. А. Чернов сделал предположение о крупном угленосном бассейне. «В настоящее время начинают выступать на северо-востоке европейской части СССР неясные контуры большого каменноугольного бассейна, который естественно назвать Печорским» (Чернов, 1924, с. 106).

В более поздних работах А. А. Чернова были сделаны предположения об угленосных свитах Печорского края, которые выходили за пределы бассейна р. Косью. Уже в 1925 г. А. А. Чернов указал площадь Печорского бассейна 4000 кв. км после экспедиционных исследований по рекам Аранец, Б. Сяня, Вангыр, Сарьюге, Черной. Расширение площади угленосного бассейна было обусловлено обнаружением в 1925 г. отрядом Т. А. Добролюбовой третьей свиты нижнекаменноугольного возраста мощностью до 1.5 м в районе р. Вуктыл (Чернов, 1926). Позднее увеличиваются объемы поисково-разведочных работ на р. Кожым, направленные Геологическим комитетом и Угольным геолого-разведочным институтом. В 1925 г. работала партия М. С. Волкова, результатом которой стало обнаружение 11 пластов угля общей мощностью 9.79 м. В 1927—1929 гг. работал отряд А. Ф. Лебедева, в 1930— 1932 гг. — партия А. К. Матвеева.

По представлениям А. А. Чернова, на тот момент бассейн имел форму клина, острие которого обращено к югу (бассейн р. Косью), а широкая часть — к северу, и эту северную границу еще предстояло установить дальнейшими изысканиями (Александр…, 1995). В апреле 1931 г., делая доклад на Второй конференции по изучению производительных сил Северного края, А. А. Чернов отметил: «То, что угленосный бассейн Печоры продолжается в северном направлении, что он уходит под наносы Большеземельской тундры, для меня было достаточно ясно уже в 1924 г.» (Чернов, 1933, с. 29).

Однако в научных кругах долгое время открытие А. А. Черновым крупного угольного бассейна пермского возраста вызывало вполне объяснимое недоверие. Еще на начальном этапе исследований А. А. Чернов писал: «Как известно, на западном склоне Северного Урала нет значительных толщ каменного угля… В настоящее время шансы на нахождение промышленного угля нужно считать более значительными, в нижнекаменноугольную эпоху были более благоприятные условия для накопления мощных пластов угля в области западного склона Северного Урала» (Краткий ..., 1921, с. 2). На тот период изучения ископаемых углей в Европе было 42

установлено, что уголь встречается в разновозрастных отложениях, но основные запасы сосредоточены в породах каменноугольного и третичного периодов. В России наиболее древние месторождения угля были зарегистрированы в верхнем девоне в шунгитовых отложениях на севере России. К каменноугольным углям были отнесены крупные месторождения на Шпицбергене, а в России — в Московском, Донецком бассейнах и на Урале. К тому моменту угольные месторождения пермского возраста являлись редкими и некрупными, но были отмечены месторождения данного возраста в Богемии, Саксонии и центральной Франции (Приго-ровский, 1927). Возраст известного в России на тот момент Кузнецкого угольного бассейна тоже был достаточно дискуссионным — от карбона до юры (Бутов, Яворский, 1922). Работами палеонтолога М. Д. Залесского был определен возраст продуктивной толщи как пермский. В 1913 г. в работе «Гондванская флора бассейна р. Печоры» им была описана небольшая коллекция растительных остатков с р. Адзьвы, собранных выше Шом-Щельи А. В. Журавским в 1905 г. и в Шом-Шоре (руч. Угольный) Н. А. Куликом в 1909 г. Возраст пород, заключающих эти остатки, ученым был установлен как верхнепермский (Залесский, 1913).

-

А. А. Чернов вспоминал: «...вы думаете, легко было доказать, что эти печорские угли имеют большое значение? Нет. Я помню, на первом заседании смеялись, что на Урале пермские угли. Нет таких. Там есть соль, гипс и т. д. По моему настоянию было созвано специальное совещание угольщиков, причем один очень почтенный специалист прямо заявил: «Вот чем нас заставляют заниматься, какими-то пермскими углями, которые не имеют никакой перспективы» (Печорский, 1957, с. 260).

Только в процессе изучения пермских пород была установлена палеогеографическая обстановка угле-образования в Печорском бассейне. А. А. Чернов на протяжении десятка лет уделял значительное внимание изучению пермских отложений Урала и Печорского края. Он установил наличие озерно-болотистых бассейнов и проследил фациальные изменения пермских отложений в меридиональном направлении вдоль западного склона Урала и в широтном направлении от Урала до Тимана. Исследования А. А. Чернова показали, что в пермский период в южных районах морские отложения формировались в условиях засушливого климата, что привело к образованию здесь солей, а в северных районах существовала обширная прибрежная зона с высокой влажностью, благоприятная для накопления растительных остатков и образования углей (Чернов, 1933).

Впервые схема стратиграфического расчленения пермских пород была приведена в совместной работе с Г. А. Черновым по результатам комплексной экспедиции СОПС Академии наук в 1935 г. Пермские отложения были расчленены на четыре яруса: 1– P22 — татарский ярус (не вскрыт, самая верхняя угленосная толща озерного происхождения); 2 — P21 — печорский ярус (мощность 700 м, озерного или аллювиального происхождения, выявлен на пр. берегу р. Косью в обн. Красный Камень, обнаружены стволы окаменелых деревьев); 3 — P12 — усинский ярус (мощность 1200 м, основная паралическая угленосная толща, переходная от морских к континентальным (дельтовым) условиям обра- зования; 4 — P11 — артинский ярус (мощность 1000 м, морская терригенная толща) (Чернов, 1940).

В 1927 г. вышла крупная работа угольной секции Геологического комитета «Запасы углей в СССР» под редакцией М. М. Пригоровского (Пригоровский, 1927). В бассейне Печоры указаны были признаки угленосности по рр. Нече, Инте, Черной и Кожым; вдоль рек Сынью, Аранец, Вуктыл. Со ссылкой на А. А. Чернова приводятся сведения о возможных запасах в исследованных районах в миллиардах тонн. Дополнительными работами 1925 г. только по р. Кожым установлен запас в 1660 тыс. т (Пригоровский, 1927). В этой же работе дается предположение об обнаружении в бассейне р. Печоры одного крупного или несколько более мелких бассейнов.

В более позднем обобщении в 1930 г. А. Ф. Лебедев предположил масштабы угленосности в бассейне Печоры: «…огромный угленосный бассейн, может быть подразделенный на несколько бассейнов или районов меньшего размера с каменными и бурыми углями нижнепермского и верхнепермского возраста. Кроме того, намечается значительно, по-видимому, меньшая угленосная полоса нижнекаменноугольного возраста» (Лебедев, 1930, с. 93). В этой же работе М. М. При-горовский обозначил одну из главных проблем печорских углей — качество (Пригоровский, 1930). Сам А. А. Чернов писал: «Совершенно иные, можно сказать необыкновенно обширные перспективы рисуются для применения печорских углей в том случае, если среди них будут найдены хорошо коксующиеся угли с малым содержанием серы» (Чернов, 1926, с. 10).

Переломным в геологическом изучении бассейна стал 1930 г., когда Г. А. Чернов, работавший в составе партии Н. Н. Иорданского, обнаружил на р. Воркуте высококачественные угли, что способствовало переходу к планомерному изучению Печорского бассейна и началу его освоения.

Заключение

К началу ХХ в. имелись многочисленные опубликованные в научной и краеведческой литературе сведения о находках каменного угля в различных местах Печорского края. Тем не менее следует подчеркнуть, что предпринятые в XIX — начале XX в. экспедиции по изучению территории Печоры не имели своей прямой целью изучение угольных недр, они давали информацию о некоторых находках и регистрировали крайне скупые факты геологического характера. Печорские угли, представляющие собой небольшие залежи или прослои, долгое время не привлекали к себе внимания из-за плохого качества и удаленности от потребляющих районов. Результаты экспедиции А. А. Чернова в 1924 году дали толчок для проведения дальнейших поисковых работ. Научное обоснование А. А. Чернова о возрасте угленосных толщ, условиях залегания и масштабах распространения привело к открытию новых месторождений и промышленному освоению Печорского угольного бассейна.

Сегодня Печорский угольный бассейн занимает крайнюю северо-восточную часть европейской части России. На севере граница бассейна проходит по побережью Карского и Печорского морей, на востоке — по Приполярному и Полярному Уралу, на западе — по нижнему течению р. Колвы, на юге — по верховьям р. Косью. В бассейне выделяют шесть угленосных районов: Воркутинский, Хальмеръюский, Интинский, Карский, Коротаихинский и Шаръюско-Адзьвинский (Справки…, 2023). На 1 января 2023 г. учтены запасы по 11 месторождениям каменного угля, составляющие 6.7 млрд т кат. А+В+С1 и 454.783 млн т категории С2. Забалансовые запасы оцениваются в 5.872 млн т. Более 3/4 балансовых запасов угля сосредоточены на четырех разрабатываемых месторождениях: Интинском (26 %), Воргашорском (22.3 %), Усинском (21.4 %) и Воркутском (11.1 %).

Автор выражает благодарность рецензентам за кропотливый труд и детальное изучение материала, позволившие улучшить статью и найти новые аспекты в исследуемой проблеме.

Список литературы От находок угольной гальки к открытию месторождений (к 100-летию Печорского угольного бассейна)

- Александр Александрович Чернов: геолог и палеонтолог: Сб. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии; Ред.-сост. А. И. Елисеев; Отв. ред. И авт. предисл. Н. П. Юшкин. СПб.: Наука; С.-Петерб. изд. фирма, 1995. 255 с.

- Aleksander Aleksandrovich Chernov: geologist and paleontologist: Collection. Institute of geology Komi SC UB RAS, Ed. A. I. Eliseev, Resp. ed. and preface by N. P. Yushkin. St. Petersburg: Nauka, 1995, 255 p. (in Russian)

- Алексеев В. Ф. Химическое исследование уральских каменных углей // Горный журнал. 1888. № 4. С. 67—106. Alekseev V. F. Chemical research of Ural coals. Mining Journal, 1888, No. 4, pp. 67—106. (in Russian)

- Антипов А. И. О горных исследованиях в Печорском крае, произведенных в 1857 году // Горный журнал. 1858. Ч. II. Кн 4. С. 1—113. Antipov A. I. About mining research in the Pechora region carried out in 1857. Mining Journal, 1858, Part II, pp. 1—113. (in Russian)

- Борноволоков Т. С. Записка о доманите (Ardesia bituminosa Wologdiensis), горном масле и каменном угле, находящихся в Вологодской губернии в Яренгском округе при реках Выме и Ухте, с присовокуплением правил, как из доманита приготовлять карандаш или черный мел // Тр. Вольн. эконом. об-ва. Новые продолж. Т. 61. 1809. С. 103—115. Bornovolokov T. S. A note about domanite (Ardesia bituminosa Wologdiensis), mountain oil and coal located in the Vologda province in the Yarenga district near the Vyma and Ukhta rivers, with the addition of rules on how to prepare a pencil or black chalk from domanite. Proc. of Volnoe econom. Society, New cont., V. 61, 1809, pp. 103—115. (in Russian)

- Волков М. С. Ископаемые угли бассейна р. Печоры // Труды Главного геолого-разведочного управления ВСНХ СССР. Вып. 18. М.; Л.: ГГРУ, 1931. 31 с. Volkov M. S. Fossil coals of the river basin Pechory. Proceedings of the Main Geological Exploration Directorate of the Supreme Economic Council of the USSR. Moscow — Leningrad: Geological Publishing House GGRU, 1931, 18, 31 p. (in Russian)

- Гофман Э. К. Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой: исслед. экспедиции, снаряж. Имп. Рус. геогр. о-вом в 1847, 1848 и 1850 годах. СПб.: Типография Импер. АН, 1856. Том 2. 521 с. Hoffman E. K. The Northern Urals and the Pai-Khoi coastal range: research. Expeditions, equipment. Imp. Rus. geogr. soc. in 1847, 1848 and 1850. St. Petersburg: Printing House of the Imperial Academy of Sciences, 1856, V. 2, 521 p. (in Russian)

- Деньгин А.Ф. Сведения о реке Печора // Отечественные записки. 1828. Ч. 36. С. 349—379. Dengin A. F. Information about the Pechora River. Domestic notes, 1828, Part 36, pp. 349—379. (in Russian)

- Залесский М. Д. О гондванской флоре бассейна реки Печоры // Записки Уральского общества любителей естествознания. СПб.: Тип. Е. Н. Ершова, 1913. Т. 33. С. 1—39. Zalessky M. D. On the Gondwana flora of the Pechora River basin. Notes of the Ural Society of Natural Science. St. Petersburg: E. N. Ershov Publishers, 1913, V. 33, pp. 1—39. (in Russian)

- Красноперов И. М. Зырянская община на Севере России // Землеведение. 1908. Т. 15, № 2. С. 59—87. Krasnoperov I. M. Zyryan community in the North of Russia. Geosciences, 1908, V. 15, No. 2. pp. 59—87. (in Russian)

- Краткий очерк работ 1921 г. Северная научно-промысловая экспедиция. Петроград: Геол. ком., 1921. 4 с. Brief outline of the work. 1921, Northern scientific and fishing expedition. Petrograd, 1921, 5 p. (in Russian)

- Латкин О. М. Наши горные богатства // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1911. № 10. С. 775—777. Latkin O. M. Our mining wealth. Proceedings of the Arkhangelsk Society for the Study of the Russian North. 1911, No. 10, pp. 775—777. (in Russian)

- Лебедев А. Ф. Угли бассейна реки Печора // Обзор главнейших месторождений углей и горючих сланцев СССР. Л.: ГГРУ, 1930. С. 91—99. Lebedev A. F. Coals of the Pechora River basin. Review of the main deposits of coal and oil shale of the USSR. Leningrad: Publication of the Geological Committee, 1930, pp. 91—99. (in Russian)

- Мамонтов В. Н. Геологические исследования и полезные ископаемые в районе Ухта — Печора Камской железной дороги. СПб.: Тип. А.Ф. Дресслера, 1911. 286 с. Mamontov V. N. Geological research and minerals in Ukhta — Pechora Kama railway area. St. Petersburg: A. F. Dressler Publishers, 1911, 286 p. (in Russian)

- Носилов К. Д. О геологических экспедициях на Северном Урале // Записки С.-Петерб. минерального общества. СПб.: Тип. А. Якобсона. Т.22. Ч. 2. С. 317—320. Nosilov K. D. On geological expeditions in the Northern Urals. Notes of the St. Petersburg Mineral Society. St. Petersburg: A. Yakobson Type, V. 22, Part 2, pp. 317—320. (in Russian)

- Очерк месторождений ископаемых углей России. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. 601 с. Essay on fossil coal deposits in Russia. St. Petersburg: M. M. Stasyulevich Publishers, 1913, 601 p. (in Russian)

- Печорский угольный бассейн / Ред. Б. Л. Афанасьев и др. Сыктывкар, 1957. 328 с. Pechora coal basin, collection of articles. Editorial Board: B. L. Afanasyev et al., Syktyvkar, 1957, 328 p. (in Russian)

- Попов В. Н. Исследование водных путей Ухтинского нефтеносного района // Русское судоходство. 1909. №3. С. 22—37. Popov V. N. Investigation of waterways of the Ukhta oilbearing area. Russian shipping. 1909, No. 3, pp. 22—37. (in Russian)

- Пригоровский М. М. О проблеме печорских углей // Обзор главнейших месторождений углей и горючих сланцев СССР. М.; Л.: ГГРУ, 1930. С. 153—154. Prigorovsky M. M. On the problem of Pechora coals. Review of the main deposits of coal and oil shale of the USSR. Leningrad: Publication of the Geological Committee, 1930, pp. 101—102. (in Russian)

- Пригоровский М. М. Запасы углей в СССР: Объяснительная записка к сводке запасов углей, соcтавл. Угольной секцией в янв. 1927 г. // Материалы по общей и прикладной геологии. Вып. 111. 1927. С. 23—56. Prigorovsky M. M. Coal reserves in the USSR: An explanatory note to the summary of coal reserves of the coal mine for January 1927. Materials on general and applied geology. Issue 111, 1927, pp. 23—56.

- Сидоров М. К. Север России. О горных его богатствах и препятствиях к их разработке. СПб.: Типография Д. И. Шеметкина, 1881. 240 с. Sidorov M. K. North of Russia. About its mining wealth and obstacles to their development. St. Petersburg, 1881, 240 p. (in Russian)

- Справки о состоянии и перспективах использования МСБ Республики Коми на 01.09.2023. https://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021&ysclid=lrjc5j1xat656965784 Certificates on the status and prospects for the use of SMEs in the Komi Republic as of 09/01/2023. (in Russian)

- Чернов А. А. Краткие предварительные сведения о работах Печорского геологического отряда Северной научно-промысловой экспедиции летом 1924 года // Коми му. 1924. № 7—10. С. 105—106. Chernov A.A. Brief preliminary information about the work of the Pechora Geological Team of the Northern Scientific and Commercial Expedition in the summer of 1924. Komi Mu, 1924, No. 7—10, pp. 105—106. (in Russian)

- Чернов А. А. Угленосные районы бассейна Косью в Печорском крае по исследованиям 1924 г. Л.: Геол. ком., 1925. 55 с. (Материалы по общей и прикл. геологии; Вып. 119). Chernov A. A. Coal-bearing areas of the Kosyu basin in the Pechora region according to researches in 1924. Leningrad: Publishing house of Geol. Com., 1925, 55 p. (Materials on general and applied geology of Geol. Com.; Issue 119). (in Russian)

- Чернов А. А. Каменный уголь: литературные данные о нахождении каменного угля в бассейне р. Печоры // Коми му. 1926. № 6(28). С. 3—12. Chernov A. A. Hard coal: literature data about finding of coal in Pechora basin. Komi mu, No. 6 (28), 1926, pp. 3—12. (in Russian)

- Чернов А. А. Геологическая съемка Печорского края и проблема его недр // Материалы II конф. по изучению производительных сил Северного края. Т. 1. Недра. Архангельск: Сев. кр. изд., 1933. С. 16—36. Chernov A. A. Geological survey of the Pechora region and the problem of its subsoil. Proceedings of the Second Conference on the Study of the Productive Forces of the Northern Territory, V. 1, Subsoil, Arkhangelsk: Northern Regional Publishing House, 1933, pp. 16—36. (in Russian)

- Чернов А. А., Чернов Г. А. Геологическое строение бассейна р. Косью в Печорском крае: Отчет геол. отряда Печорск. компл. эксп. СОПС АН СССР. 1935 г. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1940. 102 с. Chernov A. A., Chernov G. A. Geological structure of the Kosyu River basin in the Pechora region. Report of the geological detachment of the Pechora complex. exp. SOPS AS USSR, 1935. Moscow, Leningrad: Publishing house of the USSR Academy of Sciences, 1940, 102 p. (in Russian)

- Шабалин И. В. Ухтинский нефтеносный район и его пути сообщения с центром России: Докл. (чит. 25 нояб. 1908 г. в Актовом зале Ин-та инж. пут. сообщ.) СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1909. 34 с. Shabalin I. V. Ukhta oil region and transportation with central Russia: Report (on 25 Nov. 1908 in the Institute of engineering and transportation). St. Petersburg: Yu. N. Erlich Publishers, 1909, 34 p. (in Russian)

- Шмальгаузен И. Ф. Об исследовании отпечатков растений из Печорского края и с Нижней-Тунгуски // Тр. СПб. об-ва естествоисп. CПб.: Тип. В. Демакова. 1879. Т. 10. С. 52—54. Schmalhausen I. F. On the research of plants prints from the Pechora region and the Lower Tunguska region. Proc. St. Petersburg natural sc. soc., St. Petersburg: V. Demakov Publishers, 1879, V. 10, pp. 52—54. (in Russian)

- Яворский В. И., Бутов П. И. Материалы для геологии Кузнецкого каменноугольного бассейна. Юго-западная окраина бассейна. Л.: Геол. ком., 1922. 58 с. (Материалы по общей и прикладной геологии; Вып. 48). Yavorsky V. I., Butov P. I. Materials for the geology of the Kuznetsk coal basin. Southwestern margin of the basin. South-Western margin of the basin. Leningrad: Geological Committee, 1922, 58 p. (Materials on general and applied geology, 48) (in Russian)