От робинзонады к экономике чистого обмена

Автор: Некипелов Александр Дмитриевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Вопросы теории и методологии

Статья в выпуске: 6 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Модель чистого обмена рассматривается как первая стадия анализа простой меновой экономики; при этом исследование опирается на закономерности поведения «экономического человека», выявленные в ходе изучения модели робинзонады. Трактовка на этом этапе производства как экзогенного фактора позволяет в «чистом виде» определить силы, приводящие к формированию меновых отношений, ввести в анализ и раскрыть базовые характеристики основных явлений и процессов в сфере обращения. Отталкиваясь от известных подходов к влиянию перераспределения исходного набора благ на индивидуальное благосостояние членов общества, автор уделяет большое внимание различию между двумя возможными формами обмена, реализующими такое перераспределение, - обменом наборами благ и обменом отдельными благами. В ходе исследования второй, собственно рыночной, формы обмена дополнительному анализу подвергаются известные варианты достижения общего равновесия - на основе равновесных и неравновесных пропорций обмена. Показано, что в силу причин институционального характера конкуренция участников обмена, будучи инструментом снижения трансакционных издержек, не может устранить их полностью, поэтому траектория движения к контрактной поверхности неизбежно оказывается многоступенчатой, сопровождающейся использованием неравновесных пропорций обмена. Но конечная (предельная) точка на этом пути обязательно будет точкой общего равновесия, причём количество таких точек, в которые можно попасть из исходного положения, является бесконечно большим. Последнее объясняется множественностью пропорций обмена, которые могут использовать его участники в каждой из узловых точек траектории. Развивается позиция автора, сформулированная в более ранней публикации: возможность введения в анализ на данном этапе кредитных отношений связана с существованием потребительских благ длительного пользования. При этом объектом кредита могут являться только блага длительного пользования, а в поставках по обслуживанию кредита невозможно выделить «процентную составляющую».

Модель робинзонады, меновая экономика, экономические институты, обмен, чистая торговля, меновая ценность, кредит, процентная ставка

Короткий адрес: https://sciup.org/147236373

IDR: 147236373 | УДК: 330.5(075.8) | DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.2

Текст научной статьи От робинзонады к экономике чистого обмена

От «экономики робинзонов» к «экономике натурального обмена»

В качестве исходного пункта чистой экономической теории мы предложили модель робинзонады [1; 2; 3]. При этом имелось в виду, что эта модель позволяет определить существенные черты поведения не только изолированного индивидуума, но человека вообще, а следовательно, и человека общественного. В свою очередь, понимание важнейших сторон экономического поведения человека, полученное на основе модели робинзонады, должно помочь выявить те внутренние силы, которые побуждают его вступать в экономические отношения с другими людьми. Только в этом случае робинзонада действительно станет первой ступенькой здания чистой экономической теории.

Один из вопросов, который возникает при попытке реализовать такую исследовательскую программу, состоит в определении базовых характеристик экономической системы, от анализа которой мы будем далее отталкиваться.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что вопрос этот – далеко не простой. При попытке его разрешения мы прежде всего сталкиваемся с тем, что выгоды (а именно они являются движителем человеческого поведения), которые отдельный человек может извлечь из взаимодействия со своими собратьями, находятся в прямой зависимости от тех институциональных рамок, в которых это взаимодействие осуществляется. Одно дело, если некая совокупность людей рассматривает плоды произ- водственной деятельности как общее достояние, а другое – если каждый исходит из того, что продукт его деятельности является его собственностью. Иными словами, форма общественной экономики, логически следующая за моделью экономики робинзонады, должна определяться базовыми экономическими институтами1 [1, с. 33].

Поскольку нас интересует рыночная экономика, мы будем исходить из того, что члены общества являются свободными людьми, самостоятельно принимающими решения, уважающими частную собственность (тем самым из рассмотрения исключается проблематика внеэкономического принуждения) и несущие ответственность по принятым на себя обязательствам.

Институт частной собственности, несомненно, очень важен для возникновения отношений обмена, но является ли он достаточным их условием? Представители классической политической экономии склонялись к отрицательному ответу на этот вопрос. Они связывали существование обмена с общественным разделением труда, видимо, потому что в этих условиях у членов общества нет другой возможности удовлетворения своих многосторонних потребностей, кроме как за счёт перераспределения производимых ими благ при помощи обмена. Такой подход был вполне естественным в условиях господства трудовой теории стоимости. Неспособность дать количественное выражение человеческим потребностям заставляла искать корни обмена исключительно в том эффекте, который даёт специализация производителей. Соответственно, равновесные пропорции обмена товаров объяснялись исключительно затратами труда на производство (стоимостью), а обмен, который не основывался на разделении труда, рассматривался в полном смысле слова как «случайный» [5, с. 57–72].

Судя по всему, именно в силу этого К. Маркс в «Капитале» при анализе основных свойств товара брал за основу модель «простого товарного обращения», которую рассматривал как систему связанных общественным разделением труда индивидуальных производителей [5, с. 43–156]. Эта форма экономического устройства, несомненно, должна занять важное место в чистой теории, однако возникают сомнения по поводу того, достаточно ли для объяснения её появления одной лишь ссылки на тот эффект, который даёт специализация на производстве отдельных благ?

Отрицательный ответ на указанный вопрос стал очевидным в результате «маржиналистской революции» и, в особенности, после возникновения ординалистской теории полезности. Появилось понимание, что товарный обмен – это не дополнение к общественному разделению труда; он обладает самостоятельной ценностью. Соответственно, «чистая торговля», при которой производство выступает экзогенным фактором, ставится на прочные основы и, в этом смысле, лишается характера случайной. Более того, в этой парадигме эффект от обмена становится толчком к развитию разделения труда, а не наоборот.

В силу сказанного промежуточным пунктом между моделями робинзонады и простого товарного обращения, основанного на общественном разделении труда, является такая экономическая система, в которой имеется множество ведущих изолированное хозяйствование экономических агентов, обладающих правом собственности на результаты своего труда. Иными словами, речь идёт об «экономике m робинзонов», каждый из которых:

-

• обладает системой индивидуальных предпочтений с характеристиками, аксиоматически введёнными В. Парето;

-

• производственными способностями, позволяющими выпускать различные виды продукции.

Анализ этой модели логически распадается на два этапа. В ходе первого из них – именно он является предметом настоящей статьи – упор будет сделан на упорядоченном исследовании модели «чистой торговли». На следующем этапе предстоит проследить развитие системы категорий «экономики натурального обмена» в условиях превращения производства из экзогенного в эндогенный фактор. В обоих случаях задача состоит в том, чтобы с опорой на имеющиеся достижения экономической науки продолжить начатое в рамках исследования робинзонады построение упорядоченной системы категорий рыночного хозяйства в духе парадигмы чистой экономической теории.

Эта задача принципиально отличается от той, которая решается в многочисленных статьях, нацеленных на изучение меновых сделок под теоретико-игровым углом зрения. В рамках таких работ упор делается на выявление стратегий поведения участников обмена в разнообразных институциональных условиях, в частности формируемых различными аукционными конструкциями. Полученные результаты оказываются функцией допущений в отношении рамок, в которых действуют субъекты обмена, а общая проблема обмена распадается на бесчисленное множество частных случаев. Выводы таких исследований, несомненно, полезны для использования в отдельных «case-studies», но вряд ли могут чем-то помочь при попытке сформировать упорядоченное представление об экономической системе. В тех же случаях, когда теоретико-игровые подходы реализуются на основе «торгового решения» Нэша [6], они ещё и явным образом нарушают аксиому о недопустимости межличностных сопоставлений уровней индивидуальных полезностей.

И, наконец, последнее замечание вводного характера, касающееся тех особенностей индивидуальных предпочтений, на которые мы будем опираться в ходе анализа. В принципе, здесь имеются две возможности. В соответствии с первой из них предметом внимания является «экономический человек» А. Смита, нацеленный на максимизацию индивидуального благосостояния, отождествляемого исключительно с величиной собственного потребления. Вторая возможность связана с ориентацией на более сложную систему индивидуальных пред- почтений, охватывающую как собственное потребление, так и благосостояние других членов общества; такой индивидуум мог бы быть назван «социальным человеком».

На данном этапе исследования выбор следует сделать в пользу «экономического человека». Это связано не только (и не столько!) со стремлением облегчить решаемую задачу благодаря абстрагированию от «гуманной составляющей» наших индивидуальных предпочтений. Существенно важнее то, что рыночный механизм способен выявлять только «эгоистическую» часть наших преференций; соответственно, именно модель «экономического человека» адекватна задаче определения природы этого общественного механизма. Что касается последствий для функционирования экономической системы факта наличия в индивидуальных предпочтениях «социальной» составляющей, то их изучение является задачей последующих этапов.

«Чистая торговля» как обмен наборами благ

Итак, мы имеем дело с обществом, состоящим из членов, каждый из которых обладает набором благ eik , где i – номер блага ( i = 1 , …, n ), k – номер члена общества ( k = 1 , …, m ). При этом индивидуальные системы предпочтений экономических агентов выражаются функциями полезности Uk ( x 1 k , …, xnk ), где xik – количество i -того блага, потребляемого k -тым членом общества.

Теория чистой торговли позволила получить ответ на вопрос о том, возможно ли в результате перераспределения благ посредством обмена увеличить уровень благосостояния хотя бы одного, не ухудшая благосостояния остальных членов общества2. С учётом того, что обмен является двусторонним актом, объект анализа нередко сужают до двух человек («Робинзона» и «Пятницы»), а саму модель формулируют следующим образом, см., например, [7, с. 578– 579]:

Max U p = U p (x ^p , ..., xn p ) (1)

при ограничениях:

Ur (xir , — , xnR ) = UR

X1R + X1F = 61

XiR + xiF = ^i xnR + xnF = ^n где UF – подлежащая максимизации величина полезности Пятницы, Up — уровень полезности Робинзона, зафиксированный на основе исходного распределения благ, ei = eiR + eiF – общее количество i-того блага, исходно имеющегося в распоряжении Пятницы и Робинзона.

Стандартная процедура – решение системы уравнений, составленной из приравненных нулю первых частных производных функции Лагранжа3, позволяет не только определить искомые значения xiR и xiF , но и установить тот факт, что в оптимальном положении предельные нормы замещения i -того блага j- тым будут одинаковыми у Робинзона и Пятницы:

—

\ 3U R / dUR "\ = дх ^

[dx iR/ dx_ jR 6x t

—

Г dUF /dUF] [д^/ д^\

Симметричной будет модель, предусматривающая максимизацию благосостояния Робинзона при сохранении уровня полезности Пятницы. На её основе будет получено новое распределение благ между участниками обмена, а следовательно, и векторы обмена Z k = (x 1k — e 1k , ■“, x nk — e nk ) , связывающие его с исходным распределением ( k = R, F ). Понятно, что и в данном случае новому распределению благ между участниками обмена будет соответствовать равенство предельных норм замещения i -того блага j -тым у Робинзона и Пятницы.

Наряду с рассмотренными «крайними» возможностями, при которых один из субъектов обмена выигрывает, а другой сохраняет прежнее положение, существует множество векторов обмена, обеспечивающих выигрыш для каждого из них. Любой элемент этого множества можно найти, если представить первое ограничение модели – уравнение (2) – в следующем виде:

U r (%ir , ■■■, x nR ) = U0^q , (7)

где q – параметр, возможная величина которого ограничена и сверху, и снизу: 1 < q < q max . При q = 1 мы получаем ситуацию, в которой максимального значения достигает полезность Пятницы при прежнем уровне благосостояния Робинзона. Значение верхнего ограничения qmax определяется требованием, чтобы максимизируемая полезность Пятницы не оказалась ниже исходного уровня. Иными словами, при q = qmax уровень благосостояния Робинзона будет максимальным при прежнем уровне благосостояния Пятницы.

Изложенный подход к определению эффекта чистой торговли позволяет, таким образом, прийти к ряду важных выводов. Становится ясным, что само наличие этого эффекта обусловлено исходным различием в сравнительной оценке благ потенциальными участниками обмена, ведь возможности обмена исчерпываются в тот момент, когда эти различия исчезают. В связи с реализацией этого подхода появляется также возможность естественным образом ввести понятие контрактной поверхности (кривой – для случая двух благ), показать, что все принадлежащие ей точки представляют эффективные по Парето распределения предметов потребления между участниками обмена.

Вместе с тем нам не известны случаи, когда бы внимание обращалось на то, что эта модель в неявном виде предполагает объектом обмена не отдельные блага, а их наборы. Но это действительно так: в условиях модели, представленной формулами (1)–(5), отсутствуют пропорции обмена отдельных благ друг на друга. В общем случае их невозможно определить и из найденных векторов обмена4. Соответственно, с помощью этого подхода не удаётся ввести фундаментальные для рыночной экономики понятия меновой ценности благ и состояния общего равновесия. Открытым остаётся вопрос о том, в какую точку контрактной поверхности приведут отношения обмена его участников. Наконец, трудно представить, каким образом участники обмена на практике могут формировать приемлемый вектор обмена. Иными словами, возникает любопытная ситуация, когда теоретическое решение у проблемы есть, а практического – нет5!

Классический товарный обмен

Другая, более реалистичная возможность перераспределения благ между двумя экономическими агентами связана с серией классических рыночных обменов, предполагающих в рамках отдельных сделок обмен одного блага на другое. Основой для такого обмена является различная оценка участниками предельной ценности соответствующих благ (неравенство предельных норм замещения одним из них другого). В силу сказанного выше каждый из многочисленных актов обмена не может ухудшать положение ни одного из участников. Понятно также, что возможности серии обменов будут исчерпаны тогда, когда предельные нормы замещения окажутся одинаковыми у обоих его участников. Таким образом, как и в случае обмена наборами благ, чистая торговля, осуществляемая в формате «благо на благо», неизбежно должна завершиться выходом на контрактную поверхность.

Классический обмен приравнивает определённое количество одного блага определённому количеству другого блага. Его неотъемлемой характеристикой, следовательно, является пропорция обмена, с опорой на которую в экономической теории вводится понятие меновой ценности отдельного блага6. Что касается количественной определённости меновых ценностей, то пока можно констатировать только то, что они должны находиться в промежутке между предельными нормами замещения благами друг друга, поскольку в ином случае обмен оказался бы невыгодным одному из его участников. Возникает также вопрос о том, имеет ли значение последовательность индивидуальных актов обмена в процессе выхода на контрактную поверхность?

В экономической теории, в сущности, сложились два подхода, позволяющих сформулировать определённые, но неодинаковые ответы на оба эти вопроса.

Первый подход, основоположником которого является Л. Вальрас [8], состоит в определении равновесных пропорций обмена, переводящих «одним прыжком» рассматриваемую экономическую систему из исходного положения к такому распределению благ, при котором ни один из участников обмена не заинтересован в его продолжении. Если такой вектор пропорций обмена найден, то экономическим агентам можно предоставить право совершать сделки с их использованием и независимо от последовательности таких сделок конечный результат будет одним и тем же. Но можно и просто перераспределить блага между экономическими агентами, опираясь на значения функций чистого индивидуального спроса по каждому из благ, соответствующие найденным пропорциям обмена. В последнем случае мы на новой основе – ведь мы отталкиваемся от меновых ценностей отдельных благ – возвращаемся к обмену их наборами.

Как выяснилось в ходе интенсивных исследований, проводившихся во второй половине XX века, вопрос о наличии и количестве состояний общего равновесия (а следовательно, и векторов равновесных меновых ценностей) оказался существенно сложнее, чем это представлялось автору теории. Уравнения в модели Л. Вальраса не являются линейными, а потому простая ссылка на равенство в системе числа уравнений и независимых переменных не является основанием для вывода о наличии единственного равновесного вектора меновых ценностей.

Прежде всего на основе теоремы Брауэра о неподвижной точке было доказано, что строгая выпуклость потребительских предпочтений выступает достаточным условием существования состояния (состояний) общего равновесия [9; 10] в модели чистой торговли.

В ходе дальнейших исследований внимание было привлечено к особенностям рыночных функций чистого спроса. Усилиями Х. Соннен-шайна [11; 12], Р. Мантеля [13], Ж. Дебре [14] было доказано, что обязательные свойства таких функций ограничиваются тем, что они являются однородными нулевого порядка, непрерывными и удовлетворяют требованиям закона Вальраса. Это означает, что максимизирующее поведение экономических агентов не накладывает ограничений на конкретную форму этих кривых, следовательно, они могут не быть монотонно убывающими по меновой ценности соответствующего блага. Иными словами, в процессе агрегирования индивидуальных функций чистого спроса может теряться часть важных функций последних.

В развитие этой теоремы было установлено, что в «регулярных экономиках»7 будет иметься конечное нечётное число состояний общего равновесия [15; 16], причем все состояния будут характеризоваться локальной уникальностью, однако часть из них не будет обладать свойством стабильности при принятом правиле установления пропорций обмена8.

Эти математические тонкости мы по двум причинам можем пока оставить в стороне. Во-первых, к «редуцированной» модели Робинзон – Пятница упомянутые выше проблемы, связанные с особенностями рыночных функций чистого спроса, отношения не имеют: ведь спрос на каждое благо в модели предъявляет только один человек, следовательно, отсутству- ет упомянутая выше проблема агрегирования. Во-вторых, существенно более важным для нас является вопрос о том, каким образом Робинзон и Пятница могут определить равновесные пропорции обмена? Существуют ли институциональные механизмы, позволяющие решить эту задачу?

Как известно, Л. Вальрас предложил известную модель «аукциона», позволяющего «нащупать» равновесные пропорции обмена (понятно, что в модели Робинзон – Пятница функции аукциониста Вальраса должен выполнять один из участников обмена). В данном случае мы сталкиваемся с очень интересной проблемой: может ли быть теоретически ценной институциональная конструкция, не имеющая ни малейших шансов на практическую реализацию (по крайней мере, в её непосредственной форме9)? И у нас есть все основания дать положительный ответ на этот вопрос. Во-первых, потому что «нереалистичное» предложение Л. Вальраса позволяет отчётливо осознать стоящую проблему: необходимость институциональными методами выявить реакцию экономических агентов на различные векторы меновых ценностей благ. Во-вторых, она заставляет нас задуматься о причинах практической неприменимости предложенного механизма. Ответ, конечно, прост: и аукционист, и экономические агенты должны нести колоссальные потери времени и сил для сбора и обработки необходимой информации. Но само его артикулирование прямо-таки подталкивает нас к введению очень важного в теоретическом отношении понятия системных издержек10, которое в экономике выражает явления, аналогичные трению в механике.

Второй подход к перераспределению благ между их собственниками на основе классического обмена допускает последовательное при- ближение к контрактной поверхности при помощи серии обменов, в рамках которых происходит отвечающая интересам участников коррекция меновых ценностей. Рассмот- рим его вначале на примере ситуации, когда Робинзон и Пятница имеют в своём распоряжении по два блага, а затем перейдём к случаю с n благами. При этом будем исходить из того, что каждый участник обмена имеет адекватное представление о собственных предпочтениях и не имеет такового в отношении предпочтений своего визави.

Пусть MUR = (MU1R, MU2R) и Мй; = = (Мй1;, Мй2;) — векторы предельных полезностей благ, имеющихся до обмена, соответственно, у Робинзона и Пятницы. Тогда абсо- лютные величины предельных норм замещения

1-го блага 2-м будут равняться |m/?5 (2/1)r | =

MU 1R

MU 2 R

I I MU1F и т^и=^

. Eсли принять для обоих по-

тенциальных участников обмена индивиду- альную меновую ценность второго блага EV2 за единицу, то эти величины будут определять для них предельную сравнительную оценку (индивидуальную меновую ценность) первого блага: EV1R = \MRSQ2/1)R\и EV1F = \MRS(2/1)f\.

В ходе общения Робинзон и Пятница осознают, что сравнительные оценки двух благ – 1-го и 2-го – у них не совпадают. Допустим, Робинзон оценивает благо 1 относительно выше, чем Пятница, то есть EV1R > EV1F. Такое поло- жение дел является основанием для сделки, в ходе которой Робинзон обменивает некоторое количество принадлежащего ему блага 2 на некоторое количество блага 1, принадлежащего Пятнице. Назовём пропорцию обмена блага 2 на благо 1 общественной меновой ценностью блага 1, выраженной через благо 2 – EV1S . Для того чтобы обмен был выгоден для обоих участников, её величина должна находиться в диапазоне EV1F < EV1S < EV1R. Или иначе: EV1S = ЕУ1Д • г + EV1F • (г - 1), 0 < г < 1.

Допустим, в ходе торгов Робинзону и Пятнице удалось договориться о некоторой пропорции обмена, находящейся в указанных пределах. Возникает вопрос: какими будут количественные параметры обмена?

Если исходить из логики обмена наборами благ, то можно заключить, что исчерпание возможностей обмена произойдёт в точке пересе- чения прямой, проведённой из точки исходного распределения благ с наклоном к оси x, соответствующим согласованной пропорции обмена, и контрактной кривой. Однако такой результат будет иметь место только в одном случае, а именно если согласованная пропорция обмена случайно оказалась равновесной. Во всех других случаях исчерпание возможностей обмена наступит для одного из участников раньше. В самом деле, поведение и Робинзона, и Пятницы будет описываться следующей моделью:

Max Uk(x lk , X 2k ) (8)

при ограничении:

e ik • EV is + (? 2k = X ik • EV iS + X 2k , (9)

где Uᵏ – величина полезности k -того участника обмена ( k = R, F), ek — исходное количество i -того блага у k -того участника обмена, xik – количество блага после завершения обмена. Ограничение, представленное формулой (9), связано с тем, что меновая ценность имеющегося до обмена набора благ должна равняться меновой ценности набора благ после обмена. При этом следует помнить, что мы договорились считать меновую ценность второго блага равной единице.

Функция Лагранжа для этой модели будет иметь следующий вид:

3 = Uk(X ik , x 2k ) + A • [(elk - x lk ) • EV 1S + (io) + 6 2k - x 2k ]

Определяем необходимые условия (в силу квазивогнутости целевой функции они являются достаточными) наличия максимума у функции полезности (8), приравнивая частные производные функции Лагранжа к нулю:

8Uk

3 x lk = ^--^^ = o (ii)

8Uk

2 ■ = s^-A = 0 (12)

3 л = (e ik - X ik ) • EV iS + (?2k -X 2k = 0 (13)

Перенесём вторые члены уравнений (11) и

(12) в правую часть и разделим уравнение (12)

на уравнение (11):

8Uk d% 2k

/ 8Uk

I 8x ik

= M^ 1 = ^

Таким образом, возможности обмена для k -того участника будут исчерпаны в тот момент, когда предельная норма замещения первого блага вторым окажется равной соотношению меновых ценностей второго и первого блага.

Решение системы уравнений (11) – (13) позволяет определить величину каждого блага, максимизирующую уровень благосостояния k -того экономического агента, как функцию от их количеств, имевшихся до обмена, и согласованных пропорций обмена ( функция востребованности блага ):

x lk = X lk (. 6 1k , e 2k , EV 1S ) , (15)

x *2k = X 2k (e lk , (? 2k , E17 is ) , (16)

где знак * означает, что речь идёт об оптимальном количестве соответствующего блага.

Здесь мы можем ввести индивидуальные функции чистого спроса k -того экономического агента на каждое благо, которые будут характеризовать те их количества, которые он желал бы либо получить в ходе обмена (+), либо передать в обмен на другое благо (-):

z ik = x 1k -e ik , (17)

z 2k = x lk — e 2k , (18)

Теперь пришёл черёд функции совокупного чистого спроса по каждому благу, представляющую собой сумму индивидуальных функций чистого спроса:

E 1 = Z 1R + Z 1F = (x 1R - 6 1R ) + (x 1F - 6 1F ) (19)

^ 2 = Z 2R + Z 2F = ( x 2r — 6 2R ) + (x lp — 6 2P ) (20)

Несложно убедиться, что в рассматриваемой нами двухпродуктовой модели, если одна из величин Ziравняется нулю, то нулю будет равняться и величина совокупного чистого спроса на другое благо (проявление так называемого закона Вальраса). Но такое положение дел возможно только в том случае, если используемая пропорция обмена, определяемая соотношением общественных меновых ценностей двух благ –

E^V ^s = 1

EV i S

является равновесной.

Во всех других случаях количество обмениваемых благ будет ограничиваться возможностями «слабейшей стороны».

Графическое представление вывода о множестве траекторий движения к состоянию общего равновесия

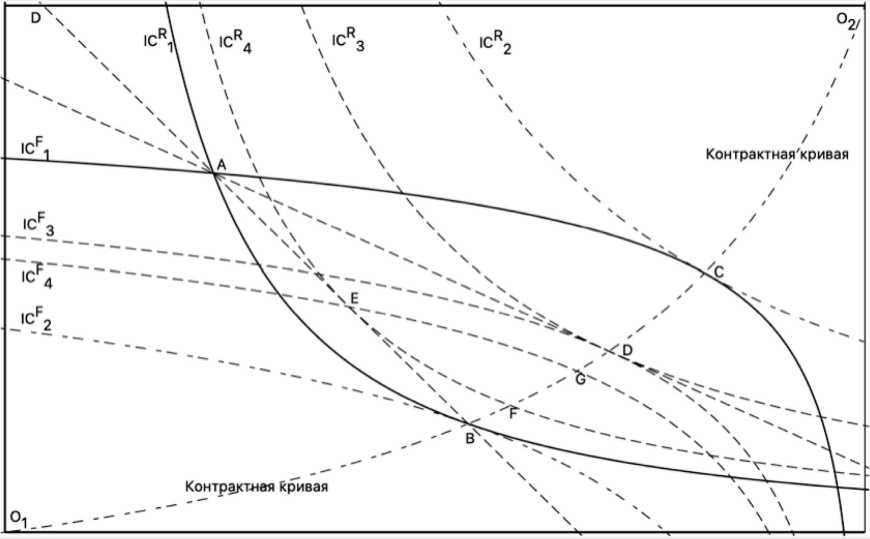

Последнее обстоятельство можно проиллюстрировать графически при помощи диаграммы-ящика Эджуорта (рисунок).

Исходное распределение блага 1 и блага 2 между Робинзоном (начало системы координат в точке O 1) и Пятницей (начало системы координат в точке O 2) задано точкой A . Пропорция обмена блага 2 (ось y ) на благо 1 (ось x ), равная наклону прямой AD , является равновесной – при ее использовании обмен заканчивается на контрактной кривой в точке D , где предельные нормы замещения вторым благом первого у обоих участников обмена оказываются равными этой пропорции обмена.

При пропорции обмена, соответствующей наклону прямой AB , обмен заканчивается отнюдь не в точке B , как можно было бы предположить при опоре на первый подход, базирующийся на обмене не отдельными товарами, а их наборами. Результатом применения этой пропорции обмена станет переход из точки A в точку E : именно здесь у «слабой стороны», каковой оказывается Робинзон, предельная норма замещения блага 1 благом 2 совпадает с этой пропорцией обмена.

Особенность точки E по сравнению с точкой исходного распределения благ A состоит в том, что, во-первых, она находится ближе к контрактной кривой O 1 O 2, а, во-вторых, соответствующее ей множество точек на контрактной кривой, в которые можно попасть в результате последующих актов обмена, сужается до интервала FG .

Переход из точки A в точку E не означает завершения актов обмена между Робинзоном и Пятницей. При новом распределении благ различие в предельных нормах замещения первого блага вторым у этих двух субъектов обмена создаёт необходимые предпосылки для его продолжения. При этом пропорция взаимовыгодного обмена оказывается «зажатой» в более узких, чем прежде, рамках, определяемых наклонами кривых безразличия Робинзона (IC4R ) и Пятницы (IC4F ) в точке E. Новое распределение благ (не показано на графике) между участниками обмена будет ещё ближе к контрактной кривой O1O2, а соответствующий ему интервал на контрактной кривой – ещё уже. С учётом сказанного очевидным становится вывод, что в пределе, при отсутствии трансакционных издержек, по- следовательная серия обменов приведёт в одну из точек на контрактной кривой, причём эта точка обязательно будет точкой общего равновесия. Последнее утверждение связано с тем, что предельная, «последняя» пропорция обмена будет равной предельной норме замещения блага 1 благом 2, то есть будет равновесной.

Таким образом, последовательная серия актов обмена формирует траекторию движения от точки, характеризующей исходное распределение благ между Робинзоном и Пятницей, до одной из точек контрактной кривой. Какой будет эта траектория – заранее определить невозможно, так как она зависит от тех конкретных пропорций обмена, которые будут устанавливать его участники в каждой из «узловых точек», аналогичных точкам A и E на рисунке . Однозначно можно утверждать лишь следующее:

-

• прямой переход из «узловой точки» в точку на контрактной прямой (подобный переходу из точки A в точку D ) будет иметь место лишь в случае, если участники обмена угадали его равновесную пропорцию;

-

• траектория последовательной серии актов обмена обязательно закончится на контрактной кривой в точке общего равновесия.

Чисто технически переход от рассмотренной нами двухпродуктовой модели обмена к многопродуктовой никаких затруднений не вызывает. Пожалуй, следует иметь в виду только то, что при увеличении количества благ, имеющихся в распоряжении Робинзона и Пятницы, степень неопределённости конечного результата серии обменов между ними ещё более возрастает. Во-первых, увеличивается количество сделок, которые им предстоит совершить (а каждая из них характеризуется неопределённостью, касающейся выбора конкретной пропорции обмена), во-вторых, приобретает значение сама последовательность, в которой они будут осуществлять обмены различных пар благ.

Нельзя сказать, чтобы эти выводы были принципиально новыми для экономической теории. Такие экономисты, как Ф. Хан и Ф. Фишер [18], давно установили на основе анализа развёрнутой модели меновой экономики, что допущение обмена по неравновесным ценам меняет представление о состояниях общего равновесия, достижимых при первоначально заданном распределении благ меж- ду экономическими агентами. Ф. Хан пришёл к такому выводу, отталкиваясь от модифицированной модели «аукциониста Вальраса» [19, с. 192–201]. Изменение, внесённое им в «процесс нащупывания», состояло в том, что после объявления аукционистом вектора цен для желающих экономических агентов допускается возможность совершать реальные сделки с их использованием. В результате новый вектор пропорций обмена объявляется аукционистом уже при ином, чем до этого, распределении ресурсов. Несложно заметить, что отличие от рассмотренной выше процедуры состоит, главным образом, в том, кто определяет пропорции обмена – сами экономические агенты или «третья сторона» в виде аукциониста Вальраса.

Конкуренция и ее роль

Анализ модели чистой торговли позволяет получить первое представление о таком важнейшем явлении рыночной экономики как конкуренция. Эта возможность, правда, возникает при рассмотрении «развёрнутой» модели экономики натурального обмена, в которой количество экономических агентов больше двух ( m > 2): у Робинзона и Пятницы конкурентов нет!

Конкуренция экономических агентов – а на данном этапе исследования они выступают одновременно и как собственники благ, и как их потребители – порождается их желанием максимизировать уровень благосостояния за счёт достижения наилучших условий обмена. В предельном случае ни одна сделка не будет совершена до тех пор, пока её участники не убедятся в отсутствии лучших условий для реализации собственных устремлений.

Механизм такой конкуренции можно представить следующим образом (см., например, [20, с. 398–401]). Потенциальный участник меновых отношений формирует вектор предельных норм замещения блага-счётчика остальными благами. Благодаря сосредоточению субъектов торговли в одном месте у каждого из них появляется принципиальная возможность перед заключением сделки с одним из контрагентов принять во внимание возможные условия заключения аналогичной сделки с другими членами общества. Процесс таких сопоставлений (аналог процесса «нащупывания» в модели аукциониста Вальраса) и внесения изменений в первоначальные планы (проявление конкуренции!) будет неизбежно очень длительным и сопряжённым с большими издержками времени, т. к. затронет всех экономических агентов. Однако при абстрагировании от этого обстоятельства логичным становится вывод о том, что такая конкуренция многочисленных участников чистого обмена должна привести к формированию на рынке единых пропорций обмена (в том числе трансвременного), обеспечивающих прямой переход от исходного распределения благ к такому, которое соответствует состоянию общего равновесия11.

Логичным в этом контексте представляется введение понятия рынка как особого места для совершения сделок (эквивалент понятия “marketplace”, используемого в англоязычной литературе). Сосредоточение владельцев благ в одном месте и в одно время для достижения договорённостей об обмене позволяет каждому из них, с одной стороны, минимизировать затраты времени и усилий на их осуществление, с другой – оптимизировать сами сделки с учётом возможностей получения общей информации о спросе и предложении различных благ. Пространственная локализация рыночных сделок оказывается, таким образом, оборотной стороной отсутствия эффективных альтернативных источников получения информации и обмена ею.

Если же принять во внимание неизбежность крупных трансакционных издержек12, сопровождающих процесс совершенной конкуренции, то конечный результат будет выглядеть иначе. В этом, реалистичном, случае конкуренция будет «идти не до конца», не сможет стать в полном смысле слова «совершенной»: не исключая обмен по неравновесным меновым ценностям, она будет «всего лишь» сужать их разброс в отдельных сделках.

Но это означает, что преодоление пути от исходного распределения благ к контрактной поверхности будет иметь характер не «одного прыжка», а многоступенчатой траектории, движение по которой сопровождается изменением пропорций обмена и распределения благ между экономическими агентами. «Пункт назначения» по указанным выше причинам обязательно будет характеризоваться общим равновесием, но количество таких состояний для любого исходного распределения благ окажется бесконечно большим.

В связи с этим имеет смысл вернуться к обозначенному выше вопросу о количестве состояний общего равновесия. Упоминавшийся вывод, согласно которому в регулярной экономике имеется конечное нечётное число таких состояний, стал основанием для разочарования определённой части исследователей, разделяющих подход к экономической теории как эмпирической науке, в парадигме, опирающейся на концепцию общего равновесия. При этом особое неудовольствие вызвало следующее обстоятельство. Модель общего равновесия не даёт возможности сформулировать так называемые «опровержимые гипотезы» в отношении агрегированных рыночных переменных, т. к. допускает возможность практически любых сочетаний ценностных и натуральных агрегированных показателей и прямо противоположных реакций одних агрегированных показателей на изменение величины других. Соответственно, теория теряет «эмпирическое содержание». Не случайно Э. Мас-Колелл, М. Уинстон и Дж. Грин охарактеризовали теорему Сонненшайна – Мантеля – Дебре как теорему о том, что «всё возможно»13. Понятно, что вывод о бесконечном количестве состояний общего равновесия, соответствующих любому заданному распределению благ, может с этой точки зрения рассматриваться как дополнительное подтверждение несостоятельности парадигмы, опирающейся на концепцию общего равновесия.

Однако с позиций «чистой экономической теории» такой вывод не может быть принят.

Ценность понятия общего равновесия никак не умаляется отсутствием у него свойства уникальности при заданном исходном распределении ресурсов между экономическими агентами. Если из начального состояния возможен переход в бесконечно большое количество точек общего равновесия, то это – не более чем особенность изучаемого объекта, но никак не порок описывающей его теории. В то же время для понимания, как функционирует основанная на обмене экономическая система, принципиально важным является сам вывод о том, что во всех случаях она будет стремиться к Парето-эффективному состоянию общего равновесия.

О чистом трансвременном обмене

Анализ рассматриваемой модели позволяет также выявить основы кредитных отношений, представляющих собой трансвременную форму обмена. Эта проблема подробно исследуется в [23]; здесь же приведём основной результат нашей работы, а также внесём важное уточнение в один из сделанных выводов.

Оказывается, что при отказе от гипотезы временн о го предпочтения [24; 25], не отвечающей требованию состоятельности трансвременной функции полезности [26], но при стандартном допущении наличия у индивидуальной функции трансвременной полезности свойства убывающей предельной нормы замещения настоящего будущим формирование натуральных кредитных отношений становится возможным благодаря существованию особой категории благ – потребительских благ длительного пользования. Этот вывод представляется принципиально новым и важным.

Особенность благ длительного пользования состоит в том, что они обладают двумя меновыми ценностями: меновой ценностью текущих услуг («арендная меновая ценность»), и меновой ценностью потока услуг, предоставляемых за весь период их существования («товарная меновая ценность»). Эти меновые ценности реализуются в двух различных формах получения доступа потребителя к таким благам через обмен: аренда14 и приобретение в собственность.

В равновесной ситуации арендная меновая ценность текущих услуг капитального блага пропорциональна их предельной полезности. В этом отношении формирование спроса и предложения на аренду таких благ ничем не отличается от формирования спроса и предложения на «обычные» (не длительного пользования) блага. Оказывается также, что переход в собственность потребителя «капитального блага» возможен не только на основе привычной нам торговли, но и при помощи кредитных отношений.

Для обеих сторон сделки равноценными оказываются следующие два варианта действий: аренда соответствующего блага на весь период его жизни и предоставления его потребителю в собственность при условии осуществления последним в течение всего этого периода поставок по кредиту в размере, соответствующем величине арендной меновой ценности. Иными словами, кредит здесь оказывается полным субститутом аренды.

Следует обратить внимание на то, что хотя такой кредит и обеспечивает переход «капитального блага» в собственность заёмщика, он не требует наличия товарной меновой ценности у объекта этих отношений, равно как и существования процентной ставки. В кредит здесь предоставляется (при помощи кредита привлекается) само благо длительного пользования; его погашение может осуществляться благом-счётчиком или любым другим обычным товаром. В общей же величине поставок по кредиту мы не можем выделить составляющую, обеспечивающую кредитору возвращение основной части долга, с одной стороны, и получение процентного «дохода», с другой.

Но без формирования на рынке товарной меновой ценности потребительских благ длительного пользования и процентной ставки не могут возникнуть условия, при которых кре- дит предоставлялся бы в любой товарной форме: условия такого кредита просто невозможно сформулировать, не располагая соответствующей информацией. Возникает естественный вопрос: имеются ли в условиях модели чистого обмена необходимые условия для формирования товарной меновой ценности потребительских благ длительного пользования и/или процентной ставки?

Предположим, такие условия имеются. Тогда хорошо известная функциональная зависимость между равновесными уровнями арендной меновой ценности, процентной ставки и товарной меновой ценности «капитальных благ» может быть представлена в следующем виде:

EV k = EV^S , (21)

где EVk – рыночная меновая ценность капитального потребительского блага, EV k — меновая ценность услуг этого блага за один период,

Z T 1

(1+^ — сумма дисконтов за T периодов ( r – процентная ставка за период, t – номер периода). При нарушении этого равенства одна из форм привлечения капитального потребительского блага – аренда или приобретение в собственность – становится более выгодной, что свидетельствует о неравновесности сложившегося положения.

Арендная меновая ценность в равновесных условиях в точности равняется текущей предельной полезности блага длительного пользования, выраженной через меновую ценность блага-счетчика. Поэтому товарная меновая ценность этого блага EVk и величина процентной ставки оказываются в «жёсткой функциональной сцепке»: нельзя определить равновесную величину одной, одновременно не определив равновесную величину другой. Но тогда возникает вопрос, какой из этих параметров является ведущим: товарная меновая ценность «капитального блага» или процентная ставка?

В упомянутой статье, не дав ясного ответа на этот вопрос, я предпринял попытку выявить влияние процентной ставки на чистый спрос экономического агента на кредит при заданной величине товарной меновой ценности «капитального блага» [23, с. 16–18]. Но тем самым была явным образом нарушена упомянутая «жёсткая сцепка», ведь при сложившейся на рынке арендной меновой ценности EVk изменение процентной ставки будет неизбежно менять величину товарной меновой ценности EVk.

Что же касается сформулированного выше вопроса, то ответ на него на данном этапе исследования дать, как мне представляется, просто невозможно. Перспектива его получения возникает в связи с превращением производства в эндогенный фактор модели простой меновой экономики. Забегая вперёд, отмечу, что такое утверждение связано с уверенностью в том, что выявление роли производственных издержек как фактора формирования меновой ценности благ позволит показать, что в сцепке «товарная меновая ценность благ длительного потребления – процентная ставка» первый из этих параметров играет ведущую роль. Пока же можно лишь констатировать, что в ходе исследования модели чистой торговли имеется возможность продемонстрировать наличие предпосылок для простейшей формы кредитных отношений. В её рамках объектом кредита могут быть только блага длительного пользования, а в поставках по обслуживанию кредита невозможно выделить «процентную составляющую».

Выводы

Хорошо известная модель чистой торговли гармонично вписывается в логику общей экономической теории. Опираясь на закономерности поведения изолированного экономического агента, которые являются объектом изучения на первой ступеньке анализа, эта модель позволяет выявить возможности увеличения уровня благосостояния по крайней мере одного из участников перераспределения имеющихся благ при неуменьшении уровней полезности остальных членов общества. Становится понятной причина, побуждающая экономических агентов вступать в отношения обмена, а тем самым и причина трансформации рассматриваемой экономической системы : от совокупности изолированных индивидуальных натуральных хозяйств к системе связанных меновыми отношениями членов общества. Одновременно обнаруживается неразрывная связь между базовыми институтами меновой экономики (прежде всего правом частной собственности) и принципом Парето-эффективности, определяющим границы взаимовыгодного обмена.

В статье привлекается внимание к существованию двух институционально различных возможностей реализации эффекта обмена, каждая из которых приводит к одному из распределений благ, находящихся на контрактной поверхности.

Первая из возможностей состоит в обмене наборами благ . Состав такого набора определяется из известной модели, в которой максимизируется уровень благосостояния одного из участников, при том что благосостояние второго либо остаётся прежним, либо увеличивается в некоторых допустимых границах. В статье показано, что такая теоретически мыслимая организация обмена является не только практически нереализуемой, но и, по сути дела, нерыночной: в общем случае она не позволяет даже ввести понятие пропорций обмена, а следовательно, и меновых ценностей отдельных благ.

Вторая форма перераспределения основана на классическом товарообмене , объектом которого становятся два блага. Этот адекватный рыночной экономике способ перераспределения товаров между собственниками предполагает существование пропорций их обмена друг на друга, что позволяет ввести в анализ и важное понятие меновой ценности. В современной экономической теории имеются два подхода к исследованию особенностей классического товарообмена: идущий от Л. Вальраса поиск равновесных пропорций обмена , которые дали бы возможность в «один прыжок» перейти от исходного распределения благ к распределению, соответствующему состоянию общего равновесия, и подход, допускающий движение к контрактной поверхности при помощи серии следующих друг за другом товарообменных сделок с использованием неравновесных пропорций обмена.

В статье обращается внимание на то, что реализация первого подхода сопряжена с созданием условий, позволяющих выявить и согласовать (через нахождение равновесных пропорций обмена) индивидуальные предпочтения его участников до самого обмена . Модель аукциониста Вальраса замечательным образом иллюстрирует эту идею, но является исключительно теоретической конструкцией. Альтернатива состоит в конструировании механизма совершенной конкуренции в рамках пространственно локализованного рынка.

Анализ двух возможностей прямого выхода при помощи обмена в состояние общего равновесия является поводом для самого внима- тельного отношения к проблеме системных (в частном случае чисто рыночных отношений – трансакционных) издержек. Будучи экономическим аналогом трения в физическом мире, они помогают понять ограниченность тех или иных институциональных решений с точки зрения достижимости идеального результата. Одновременно становится ясным, что стремление к уменьшению системных издержек – мощный движитель институционального совершенствования экономической системы.

Трансакционные издержки играют важную роль и в движении к контрактной поверхности при помощи серии обменных сделок с использованием неравновесных цен. В статье продемонстрирован механизм, благодаря которому движение должно в идеале завершаться не просто на контрактной поверхности, но и в состоянии общего равновесия. При этом любому исходному распределению благ соответствует бесконечное множество таких состояний , что определяется как наличием неизбежной зоны неопределённости пропорции обмена в рамках каждой отдельной сделки, так и последовательностью самих сделок.

В статье делается вывод о том, что в рассматриваемой системе конкуренция экономических агентов будет действовать в сторону уменьшения разброса пропорций обмена в отдельных сделках, но не сможет их полностью устранить. В этом смысле совершенная конкуренция оказывается недостижимым идеалом. Факт, что в таких условиях сохраняется бесконечное количество состояний общего равновесия, отвечающих любому исходному распределению благ между собственниками, никак не должен вызывать разочарования у исследователей, ведь речь идет не более чем об отражении в теории реального свойства изучаемого объекта.

Наконец, анализ «экономики чистого обмена» позволяет заложить основы теории кредита и процентной ставки, а также продемонстрировать имеющиеся в этом отношении ограничения.

Общий итог: анализ модели чистой торговли даёт возможность не только выявить факторы развития меновых отношений, но и раскрыть сущностные характеристики большинства основных явлений и процессов в сфере обращения . Одновременно сформированы необходимые предпосылки для вовлечения в анализ проблем со стороны производства.

Список литературы От робинзонады к экономике чистого обмена

- Некипелов А.Д. Становление и функционирование экономических институтов. От «робинзонады» до рыночной экономики, основанной на индивидуальном производстве. М.: Экономистъ, 2006.

- Некипелов АД. Модель робинзонады как исходный пункт чистой экономической теории // Экономика и математические методы. 2019. Т. 55. № 3. С. 5—20.

- Некипелов А.Д. Кризис в экономической науке — природа и пути преодоления // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 1. С. 24—37.

- Rostow W.W. The stages of economic growth. The Economic History Review, New Series, 1959, no. 12 (1).

- Маркс К. Капитал. 1867 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Государственное издательство политической литературы. М., 1961. Т. 23.

- Nash Jr J.F. The bargaining problem. Econometrica, 1950, no. 18 (2), рр. 155—162.

- Silberberg E. The Structure of Economics. A Mathematical Analysis. Second Edition. McGraw-Hill Publishing Company, 1990.

- Walras L. Etements d’Ğconomie politique pure ou thĞorie de la richesse sociale. L. Corbaz & cie., 1874.

- McKenzie L.W. On equilibrium in Graham’s model of world trade and other competitive systems. Econometrica, 1954, no. 2 (2), рр. 147—161.

- Arrow K.J., Debreu G. Existence of an equilibrium for a competitive economy. Econometrica, 1954, no. 22 (3), рр. 265-290.

- Sonnenschein H. Market excess-demand functions. Econometrica, 1972, no. 40 (3), рр. 549-563.

- Sonnenschein H. Do Walras’ identity and continuity characterize the class of community demand functions? Journal of Economic Theory, 1973, no. 6 (4), рр. 345-354.

- Mantel R. On the characterization of aggregate excess-demand. Journal of Economic Theory, 1974, no. 7 (3), рр. 348-353.

- Debreu G. Excess-demand functions. Journal of Mathematical Economics, 1974, n. 1, рр. 15-21.

- Debreu G. Economies with a finite set of equilibria. Econometrica, 1970, no. 38 (3), рр. 387-392.

- Dierker E., Dierker H. The local uniqueness of equilibria. Econometrica, 1972, no. 40 (5), рр. 867-881.

- Ackerman F. Still dead after all these years: Interpreting the failure of general equilibrium theory. Journal of Economic Methodology, 2002, no. 9 (2), рр. 119-139.

- Fisher F.M. Disequilibrium Foundations of Equilibrium Economics. Econometric Society Monographs. New York: Cambridge University Press, 1983.

- Hahn F. On the stability of pure exchange equilibrium. In: “On Some Equilibrium Growth Paths” in Models of Economic Growth. 1973

- Katzner D.W. An Introduction to the Economic Theory of Market Behavior. Microeconomics from a Walrasian Perspective. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2006.

- Kreps D. A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press, 1990.

- Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic Theory. New Ybrk: Oxford University Press, 1995.

- Некипелов А.Д. К теории кредита и процентной ставки // Экономика и математические методы. 2021. № 57 (2). С. 5-20.

- Bohm-Bawerk E. Capital and Interest, a Critical History of Economical Theory. London and New York: Macmillan and Co., 1890.

- Fisher I. The Theory of Interest. New Ybrk: August M. Kelley, 1970.

- Strotz R. Myopia and inconsistency in dynamic utility maximization. Review of Economic Studies, 1956, no. 23 (3).